Характеристика материальных комплексов стоянки Биоче (по итогам работ 2014 года)

Автор: Деревянко А.П., Булатович Л., Павленок К.К., Кандыба А.В., Козликин М.Б., Чулович Г., Чеха А.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

Территория адриатического побережья Балканского полуострова является одним из важных регионов при изучении культур рубежа среднего и верхнего палеолита юго-восточной части Европы и Евразийского континента в целом. Исследования последних лет у скального навеса Биоче в Черногории, проводимые совместной российско-черногорской экспедицией, показали, что существовавшая ранее схема развития индустрий финала среднего палеолита нуждается в существенной корректировке. В публикации представлены результаты работ 2014 г. по изучению стратиграфической ситуации и материальных комплексов стоянки в контексте полученных ранее данных.

Балканский полуостров, стоянка биоче, заключительная стадия среднего палеолита, каменная индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/14522115

IDR: 14522115 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Характеристика материальных комплексов стоянки Биоче (по итогам работ 2014 года)

Балканский регион, занимающий стратегическое положение на перекрестке между Европой и Ближним Востоком, играет ключевую роль при изучении преистории континента на рубеже среднего и верхнего палеолита (КИС 3 – от 59 до 24 тыс. л.н.), когда история разных частей этой территории складывалась неодинаково. Восточное побережье Адриатического моря отделено от внутренних районов полуострова Далматинским орографическим массивом и Динарским нагорьем. Это привело к выработке у мустьерских популяций побережья во многом самобытной материальной культуры [Karavanić, 2007].

Наиболее многочисленные и разнообразные материальные свидетельства своей жизнедеятель- ности на данной территории оставили посетители стоянки Биоче в Черногории. Скальный навес располагается в основании высокого известкового массива, на кромке небольшой, окруженной горами долины в месте слияния рек Мороча и Мала река. Он периодически исследовался в период с 1986 по 1997 г. Толща отложений памятника была разделена на три стратиграфические серии (I-III), но, вне зависимости от характера вмещающих отложений, вся каменная индустрия стоянки признавалась однотипной и соответствующей характеристикам микромустьерской фации [Đuričić, 2006].

Результаты исследований стоянки российско-черногорской экспедицией ИАЭТ СО РАН

(с 2010 г.) [Деревянко и др., 2010] позволили скорректировать устоявшиеся представления о данном объекте, и итоги работ 2014 г. достаточно наглядно отображают новое видение стратиграфической ситуации объекта и динамику изменения материальных комплексов стоянки.

В ходе раскопочных работ 2014 г. отложения стоянки были вскрыты на всю их мощность вплоть до скального основания. Стратиграфическая ситуация на памятнике неоднократно освещалась в публикациях [Деревянко и др., 2010; 2011]. В результате работ 2010–2013 гг. в разрезе было выделено семь основных литологических подразделений и слой 1 дополнительно подразделен на шесть отдельных подслоев. Их можно условно разделить на три пачки: пачка I включает все подслои слоя 1, II – слои 3, 4, III – слои 5–7. Согласно принятой в 2010 г. нумерации слоев, к слою 2 были отнесены все культурные отложения, нарушенные поздним антропогенным вмешательством. В разрезе 2014 г. этот «слой» не представлен.

Разрез 2014 г. демонстрирует еще два существенных изменения. Слой 6, ранее представленный желтовато-серыми и зеленовато-серыми слоистыми песчаными алевролитами, который проявлял тенденцию к выклиниванию еще на участке раскопа 2013 г., полностью редуцирован и не представлен в разрезе. Аналогичную тенденцию к редуцированию по наблюдениям 2013 г. демонстрировал и прослой 1.1.2, ранее представленный коричневочерным сильно гумусированным суглинком. Он также отсутствует в разрезе 2014 г.

Из всех трех пачек слоев был получен археологический материал разной степени представительности. Комментируя характер размещения археологического материала в отложениях памятника, следует отметить, что в период образования культурных слоев двух верхних пачек заселение грота носило настолько интенсивный характер, что «не успевали» накапливаться стерильные осадки. Как следствие, слой 1 (пачка I) и слои 3, 4 (пачка II) представляют собой последовательные наслоения остатков многочисленных визитов (“palimpsest”), что привело к появлению стратиграфически монотонных культурных «слоев-гигантов» [Чабай, 2004]. Для нижней пачки отложений характерна значительно меньшая концентрация артефактов, которые фиксируются во «взвешенном» состоянии и также не образуют выраженных горизонтов залегания.

Полученные материальные комплексы отчетливо демонстрируют постепенные изменения в технологическом репертуаре посетителей стоянки. Археологический материал нижней пачки отложений происходит из слоя 5, представленно-28

го тяжелыми суглинками охристо- и серо-коричневого оттенков. Коллекция насчитывает всего 23 каменных изделия, в числе которых первичные и вторичные сколы, отщепы, обломки и колотая галька. Несмотря на отсутствие ярких форм, облик коллекции соответствует общей оценке характера индустрий нижней пачки отложений. В ней запечатлен этап «привыкания» первых посетителей стоянки к местной сырьевой базе, о чем свидетельствует активное расщепление низкокачественной известковой породы. Половина сколов в коллекции 2014 г. изготовлена из этого типа сырья.

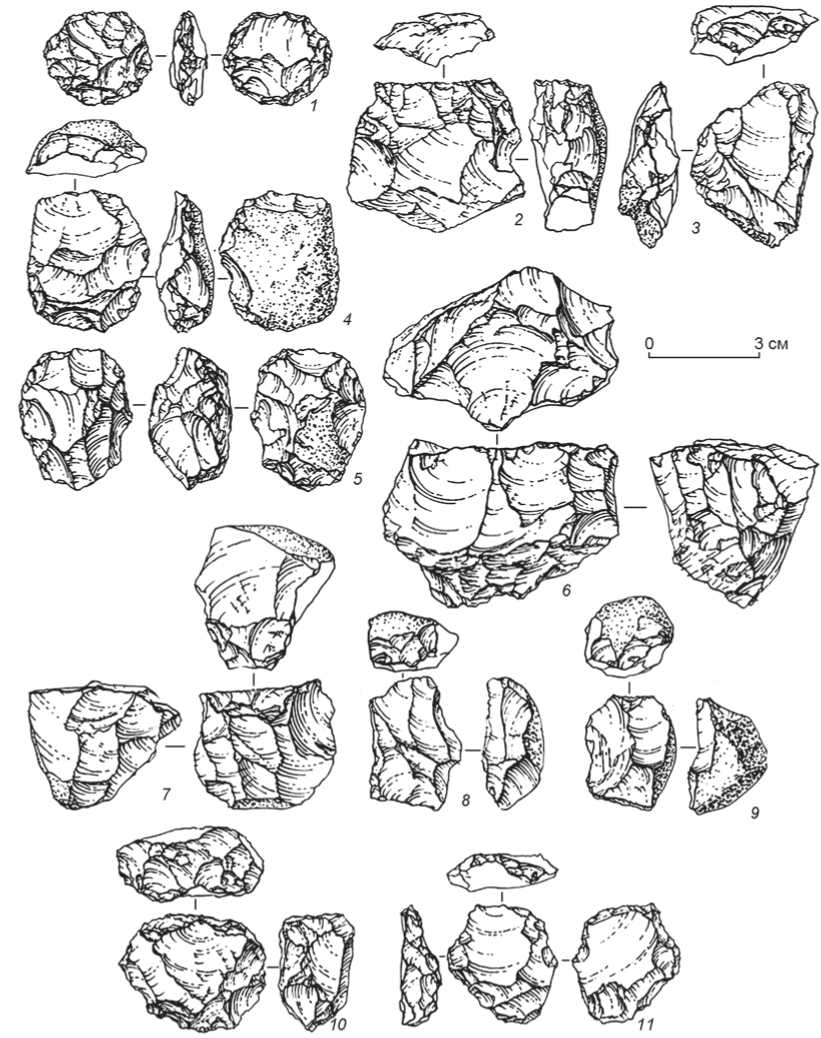

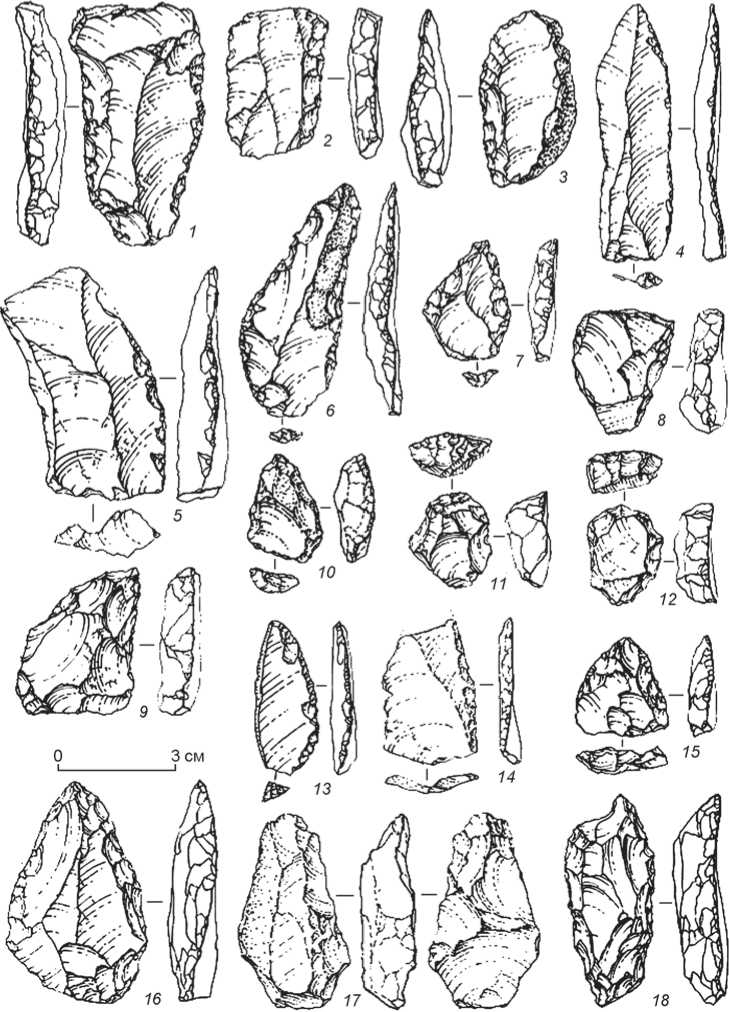

Средняя пачка отложений (слои 3, 4) представлена сероцветными мелкозернистыми супесями, в случае со слоем 4 обогащенными щебнисто-дрес-вянистым материалом. Происходящая из этих отложений индустрия более представительная (слой 4 – 181 экз.; слой 3 – 410 экз.). Первичное расщепление производилось в рамках центростремительного (рис. 1, 1 ), простого параллельного (рис. 1, 2 ) и леваллуазского раскалывания. Только леваллуазский нуклеус из слоя 4 несет следы отделения удлиненных сколов (рис. 1, 3 ). Доля пластин в индустрии сколов невелика и варьирует от 1 (слой 4) до 3 % (слой 3). В то же время орудийный набор богат изделиями на пластинах среднего размера. Его типологическая структура определяется доминированием продольных одно- и двулезвийных скребел (рис. 2, 1–3 ) и ножей (рис. 2, 4, 5 ), которые различаются степенью заострения рабочего края. Также значимой категорией инвентаря являются мустьерские остроконечники (рис. 2, 6, 7 ). Примечательно, что с учетом фрагментов орудий, доля пластин в каждом слое составляет около 1/3 от общего количества орудийных основ. Можно предположить, что они производились за пределами вскрытой раскопом площади памятника.

Слой 1 в разрезе 2014 г. включает четыре подслоя – 1.1.1, 1.1.3, 1.2 и 1.4. Они представлены средними и легкими суглинками разных оттенков (от красноватого до черно-серого) разной степени насыщенности гумусом и щебнистым материалом. Нижняя граница слоя проведена по кровле пачки травертинизированных супесей и песков. Датирование образцов кости и угля на установке УМС Новосибирского научного центра из прослоев 1.1.2 и 1.2 указало на то, что накопление слоя 1 происходило в диапазоне от 32 до 40 тыс. л.н.

Суммарная коллекция слоя 1 составляет 3 680 экз., что более чем в шесть раз превышает численность артефактов во всех нижележащих культурных слоях. Распределение находок по подслоям неравномерно: подслой 1.1.3 – 1 027 экз.,

Рис. 1. Нуклеусы стоянки Биоче.

1.2 – 2 034 экз., 1.4 – 619 экз. Схожая картина зафиксирована во все полевые сезоны, начиная с 2010 г.

Близкие технико-типологические характеристики каменных индустрий выделенных слоев позволяют рассматривать их в комплексе. В категории нуклеусов наиболее многочисленны радиальные ядрища (см. рис. 1, 4, 5) для мелких отщепов. К ним морфологически очень близки ортогональные формы, серийно представленные в индустриях подслоев. Среди однофронтальных одноплощадочных нуклеусов преобладают изделия, утилизируемые по короткой оси (см. рис. 1, 6). Продольных форм (см. рис. 1, 9) в пять раз меньше. Доля ядрищ с объемным фронтом (см. рис. 1, 7) не достигает и 5 %, еще меньшую роль играют нуклеусы встречного скалывания (см. рис. 1, 8). В индустриях прослоев 1.1.3 и 1.2 встречаются простые формы торцовых нуклеусов с единичными сколами, а в подслое 1.4 – редкие экземпляры леваллуазских ядрищ для отщепов (см. рис. 1, 10, 11).

Доминирующей категорией инвентаря являются скребла, чаще одинарные продольные

Рис. 2. Орудийный набор стоянки Биоче.

(рис. 2, 8 ) с прямым или выпуклым лезвием. Доля двулезвийных скребел уступает однолезвийным более чем в два раза. В этой группе отметим обилие скребел дежетэ (рис. 2, 9, 10 ) и изделий с ретушью на 3/4 периметра. Значимой категорией инвентаря являются атипичные скребки (рис. 2, 11, 12 ), подготовленные в той же манере, что и скребла. В категории ножей, второй по численности, представлены в основном однолезвийные продольные формы (рис. 2, 13, 14 ). Остроконечники немногочисленны, мелкие и средние орудия представлены равным количеством изделий (рис. 2, 15, 16 ). Заслуживает внимания присут-30

ствие преформ двусторонних орудий (рис. 2, 17 ) и лимасов (рис. 2, 18 ).

Отличительной чертой материального комплекса слоя 1 является «микролитизм» орудийного набора, когда редкие изделия превышают 5 см в максимальном измерении. Согласно устоявшемуся представлению, это является отражением стилистических предпочтений посетителей стоянки [Đuričić, 2006]. Однако возможно, что причина формирования подобного комплекса кроется в длительном использовании стоянки человеком, что приводило к интенсивной утилизации доступных сырьевых ресурсов. След- ствием этого стало уменьшение размеров орудий и увеличение количества многолезвийных скребел. Данное явление известно как эффект редукции артефактов [Чабай, 2004]. Каменные индустрии региона еще не интерпретировались с данной точки зрения, и это одна из задач будущих исследований.

В настоящий момент можно с уверенностью говорить о том, что установленная картина динамики материальных комплексов скального навеса Биоче ставит его в один ряд с наиболее информативными объектами палеолита Восточной Адриатики.

Список литературы Характеристика материальных комплексов стоянки Биоче (по итогам работ 2014 года)

- Деревянко А.П., Булатович Л., Цыбанков А.А., Ульянов В.А., Кандыба А.В., Кривошапкин А.И., Бакович М. Исследования скального навеса Биоче (Черногория) в 2010 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. -Т. XVI. -С. 52-57.

- Деревянко А.П., Булатович Л., Бакович М., Цыбанков А.А., Ульянов В.А., Кандыба А.В. Изучение скального навеса Биоче (Черногория) в 2011 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. -Т. XVII. -С. 34-39.

- Чабай В.П. Средний палеолит Крыма. -Симферополь: Шлях, 2004. -323 с. Đuričić C L. A contribution to research on Bioce Mousterian//J. of the Serbian Archaeological Society. -2006. -Vol. 22. -P. 179-196.

- Karavanić I. Le Moustérien en Croatie//L’Anthropologie. -2007. -Vol. 111. -P. 321-345.