Характеристика палеоантропологических материалов из неолитического погребения на поселении Венгерово-2

Автор: Чикишева Т.А., Зубова А.В., Поздняков Д.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521760

IDR: 14521760

Текст статьи Характеристика палеоантропологических материалов из неолитического погребения на поселении Венгерово-2

К этапу неолита уходят генетические истоки населения основных автохтонных археологических культур. В связи с этим палеоантропологические материалы неолитической древности представляют большой интерес. В коллекциях ИАЭТ СО РАН сконцентрирован небольшой по объему палеоантропологический материал из погребений неолитической эпохи, локализованных в Барабинской лесостепи. Пополнение этой коллекции находками из новых погребений позволяет расширять спектр задач по изучению структуры антропологического состава Барабы как особого геоэкологического района. В настоящее время мы располагаем неолитическим палеоантропологическим материалом, представляющим три популяции, различающиеся в хронологическом отношении и заселявшие два микрорайона - Центральную (Сопка-2, Корчуган) и Северную (Протока) Барабу. В перспективе возможен выход на углубленный анализ внутрипопуляционных трансформаций комплексов антропологических особенностей (краниологических, остеологических, одонтологических, патологических, демографических) и их факторов. Неизменной задачей антропологического исследования является также изучение межпопуляционных взаимодействий локального и межрегионального уровня.

Настоящая статья посвящена результатам исследования нового палеоантропологического материала, происходящего из неолитического погребения, обнаруженного на поселении кротовской культуры Венгерово-2 в конце экспедиционного сезона 2011 г. Памятник законсервирован до следующего года. Интересующие нас находки включают череп хорошей сохранности и фрагменты посткраниальных скелетов нескольких человек. Судя по фрагментам костей рук и плечевого пояса, останки принадлежат, как минимум, шести индивидам. При визуальном осмотре выявлена дифференциация костей по массивности, что свидетельствует о явном половом диморфизме морфологических признаков, позволяющем определить возможный пол погребенных.

Все кости относятся к правой стороне тела. Лучше всего сохранились диафизы лучевых костей, по которым мы установили, что фрагменты можно отнести к двум взрослым женщинам (возраст обеих находится в интер- вале 30–40 лет), трем взрослым мужчинам (их возраст попадает в тот же интервал) и мальчику-подростку (14–15 лет).

Среди фрагментов есть кости таза и кости ног (бедренные, большие и малые берцовые) женщины 30–40 лет. Благодаря хорошей сохранности правых большой и малой берцовых костей, нам удалось вычислить длину тела погребенной, составившую приблизительно 152,6 см. Мы располагаем также данными по длине тел из трех неолитических некрополей Барабин-ской лесостепи. Женщина из погребения Венгерово-2 имела такую же длину тела, что и женщина из Корчугана. Среди женщин некрополя Протока тоже есть индивиды с малой длиной тела. Что касается женщин из некрополя Сопка-2/1, то длина их тела отличалась значительно большей величиной, варьируя от 161 до 173 см.

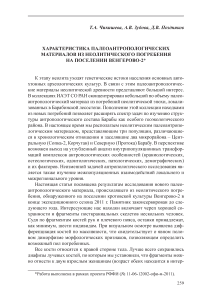

Относительно половой принадлежности черепа (см. рисунок ) однозначный ответ дать трудно, т.к. некоторые его особенности противоречивы. Аргументом за отнесение индивида к женскому полу может быть факт присутствия в погребении наиболее полного скелета женщины (кости нижнего пояса конечностей относительно хорошо сохранились). От других погребенных обнаружены лишь небольшие фрагменты. Возраст найденного индивида около 35 лет.

Визуально череп производит впечатление массивного за счет усиленного рельефа надпереносья и мест прикрепления лицевых мышц. А вот надбровье умеренно-протяженное и умеренно выступающее (между баллами 1 и 2), рельеф затылка слабый (почти не заметны выйные линии и не развит затылочный бугор - балл 1). Развитие сосцевидных отростков умеренное (балл 2). Нижняя челюсть имеет очень массивную переднюю часть (высота 35 мм, толщина 14,5 мм, ширина между подбородочными отверстиями 50 мм), но грацильную заднюю и слабо выраженный рельеф жевательных мышц. От других черепов из Барабинских неолитических погребений (не только мужских, но и женских) нижняя челюсть индивида из Венгеро-во-2 отличается малой шириной (между мыщелками она составляет 110 мм, между углами - 93 мм), удлиненной параболоидной формой, большой длиной (112 мм от мыщелков, 81 мм от углов), средневысокой (61,5мм), широкой (36 мм) и наклонной ветвью (123о). Характерной особенностью черепа является угловатость общих контуров мозговой капсулы: крышевидная и трапециевидная форма в окципитальной норме, которая может быть подчеркнута также большой базило-постериорной шириной (138 мм), пентагоноидная форма – в вертикальной норме, высокая куполообразная – в сагиттальной.

Черепная коробка имеет большой продольный диаметр (180 мм), средний поперечный диаметр (141 мм), мезокранную форму, большую высоту, измеренную от порионов (119,5 мм), и среднюю (132 мм) – от базиона. Лобная кость средней длины (112,5 мм), средне наклонная (угол наклона лба от назиона 80о, от глабеллы – 72о), узкая в месте наибольшего сужения (91,5 мм), широкая в коронарной части (121мм), слабо изогнутая сагитталь- 260

Череп из погребения Венгерово-2.

а – латеральная норма; б – фронтальная норма; в – окципитальная норма; г – вертикальная норма.

но (указатель изгиба лба 85,2), средневыпуклая (высота изгиба лба 25,5 мм, указатель выпуклости лба 22,7). Угол поперечного изгиба лба (142,6о) попадает в пределы признаков, характерных для монголоидных комплексов. Как и у других барабинских черепов эпохи неолита, наибольшим отрезком сагиттальной дуги является теменной (значение теменно-сагиттального индекса 36,9), существенно превышающий по размерам лобный (лобносагиттальный индекс - 33,8). Соотношение затылочного и теменного компонентов сагиттальной дуги имеет очень низкую величину (затылочно-теменной индекс 79,2, а затылочно-сагиттальный – 29,2). Все эти индексы в расово-диагностическом отношении характерны для европеоидных серий. Затылочная кость – широкая (113 мм).

Высота лица очень малая (верхняя 64 мм, полная 110 мм). Верхняя ширина лица большая (108,5 мм), а скуловая - средняя (134 мм). Горизонтальный фацио-церебральный указатель (95) имеет значение, характерное для неолитических серий Восточной и Южной Сибири. Вертикальный фацио-церебральный указатель (48,5) ближе к значениям признака у восточноевропейских серий, существенно отличаясь от характеристик других бара-бинских групп (Протока – 52,1; Сопка-2/1 – 51,2; Корчуган – 57,5). Орбиты мезоконхные по указателю, средних размеров (ширина от mf - 40мм, высота - 31 мм). Эти размеры значительно меньше, чем наблюдаемые на других барабинских черепах. Носовое отверстие широкое (27 мм). В неолите Барабы аналогичные варианты встречаются у индивидов из могильника Протока. На черепах из Сопки-2/1 и Корчугана грушевидное отверстие значительно уже. Спинка носа вогнутая и среднеуплощенная (ѕѕ – 3,2 мм, sc – 8,5 мм). Переносье в целом высокое (ds – 13,6 мм, dc – 24,5мм). Носовые кости слабо выступают над линией профиля лица (как и на других бара-бинских черепах). Поскольку нижние концы носовых косточек обломаны, мы реконструировали их, использовав для характеристики черепа среднее арифметическое между размерами, полученными до реконструкции и после (7,5о). Нижний край грушевидного отверстия имеет форму предносовых ямок. Передненосовая ость развита слабо (балл 1 или 2).

Специфической особенностью черепа является резкое выступание вперед альвеолярного отростка верхней челюсти, что выразилось в чрезвычайно низких значениях углов вертикальной профилировки лица – общего (70о), среднего (73о) и альвеолярного (60о). Горизонтальный профиль лица характеризуется гетеропрозопией: сочетанием гиперплатиопного угла уп-лощенности назомалярного отдела (153,6о) и мезогнатного зигомаксилляр-ного (132,4о). Клыковая ямка очень глубокая (6,3 мм).

В отличие от других барабинских черепов, характеризующихся массивным строением верхнечелюстного отдела, череп из Венгерово-2 имеет узкую (59 мм) и протяженную (57,5 мм) альвеолярную дугу, узкое (36 мм) и короткое (46 мм) нёбо.

В целом краниологические особенности индивида из Венгерово-2 вписываются в пределы их изменчивости у людей эпохи неолита, погребенных в некрополях Барабинской лесостепи. Хотя, безусловно, данный череп имеет ряд индивидуальных особенностей, расширяющих эти пределы. К ним относятся малая высота лица, очень большой назомалярный угол горизонтальной уплощенности и очень малые углы вертикальной профилировки лица. Даже в случае отнесения черепа к индивиду женского пола, высотные диаметры его лицевого отдела и углы вертикальной профилировки имеют малые величины, не встреченные в Барабе на других женских черепах эпохи неолита. Однако весь комплекс краниологических признаков весьма характерен для людей этого времени Барабинской лесостепи. Маркирующими сочетаниями признаков являются сочетания сагиттальных хордо-дуговых размеров основных отделов мозговой коробки, характерное сочетание углов гетеропрозопного горизонтального профиля лица, его вертикальный прогнатизм, низкий симотический указатель переносья, малый угол выступания носовых костей над общей линией профиля лица.

Наибольшее сходство по комплексу признаков череп из Венгерово-2 проявляет с женским черепом из погребения № 8 некрополя Протока [По-лосьмак, Чикишева и др., 1989, табл. 1, с. 38–43].

Одонтологический материал погребения фрагментарен. Несмотря на то, что у индивида представлены все классы зубов верхней и нижней челюстей, их значительная стертость не позволила сделать вывод о наличии или отсутствии большинства типологически значимых одонтологических признаков. Здесь отсутствует диастема между верхними медиальными резцами, краудинги, эктопии, гипо- и гипердонтия. Интересной особенностью верхних первых премоляров является двухкорневое их строение, свойственное европеоидным группам [Зубов, 2006, с. 38]. Первые моляры верхней челюсти не редуцированы (балл 4), вторые редуцированы относительно слабо (балл 4–), на третьих гипоконус практически отсутствует (балл 3+). Средний балл редукции метаконуса верхних моляров - 2. Наличие или отсутствие бугорка Карабелли на первых верхних молярах установить не удалось; на вторых и третьих он не представлен. Дополнительные бугорки в строении верхних моляров не отмечены. На вторых верхних молярах резко выражен затек эмали (балл 4-5). На первых и третьих молярах он обозначен значительно слабее и не превышает балла 2. Нижний второй правый премоляр имеет сильно дифференцированную коронку (балл 4-5). Характер строения первых нижних моляров установить не удалось. Нижний второй левый моляр имеет форму «+4». Аналогично строение третьего левого моляра, на котором отмечена ямка протостилида. Затек эмали на втором и третьем левых нижних молярах 4 балла, на первом его характер установить не удалось. Дополнительные бугорки в строении нижних моляров не отмечены, наличие или отсутствие дистального гребня тригонида и коленчатой складки метаконида установить не удалось.

Измерительные характеристики коронок зубов получить не удалось из-за сильной их стертости. Однако определенный интерес представляют метрические параметры корневой системы погребенного. Длина корня (HR) верхнего первого и второго моляра справа, определенная по методу Сельмера-Ольсена [Зубов, 1968, с. 7], составила 11,6 мм; третьего слева – 9,3 мм; третьего справа – 11,5 мм. Эти размеры значительно меньше, чем наблюдаемые в современных сериях, даже относящихся к монголоидной расе (хакасы, киргизы; см.: [Зубов, 1968, табл. 2, 8, 10]), представители которой характеризуются меньшей длиной корней, чем европеоидные группы. Определяющее значение здесь имеет соотношение длины корня и высоты коронки, определить которое у индивида из Венгерово-2 оказалось невозможно. Тем не менее, сочетание малой длины корней с раздвоенностью корня первых верхних премоляров, на наш взгляд, можно рассматривать как одно из свидетельств возможной несбалансированности комплекса одонтологических характеристик по соотношению «восточных» и «западных» маркеров.

У индивида имеются зубо-челюстные патологии. Правые нижние моляры утрачены при жизни в результате системного заболевания тканей пародонта. Альвеолы облитерированы не полностью: видимо, утрата зубов произошла незадолго до смерти. Прижизненно утрачен также нижний медиальный резец. Отсутствие признаков воспалительного процесса и наличие значительных отложений зубного камня, особенно на молярах верхней челюсти, позволяет предположить, что заболевание связано с нарушением питания околозубных тканей. Возможной компенсацией процессу разрушения тканей пародонта можно считать разрастание корневых тканей, наблюдаемое практически на всех зубах верхней челюсти, и незначительные торусы, отмечаемые в районе клыков и первых премоляров нижней челюсти. На нижнем левом третьем моляре наблюдается фиссурный кариес. На клыке и премолярах левого квадранта нижней челюсти есть незначительные прижизненные сколы эмали, видимо, связанные с характером питания погребенного. Нижние клыки и правый латеральный резец поражены гипоплазией эмали. На резце основное поражение локализовано на высоте 3,2 мм от эмалево-цементной границы, на клыках – приблизительно на том же расстоянии, но на резце поражение имеет четкую линейную локализацию, а на клыках патологическим изменениям подверглась вся эмаль нижней трети коронки. Такая картина не соответствует «стандартной», наблюдаемой при эпизодических стрессах, вызванных внешними причинами, и позволяет предполагать наличие у погребенного наследственной предрасположенности к нарушению формирования матрикса эмали.