Характеристика показателей лактации коров красно-пестрой породы

Автор: Багаев В.В., Лефлер Т.Ф.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 9, 2015 года.

Бесплатный доступ

Авторами установлено, что коровы красно-пестрой породы разных экстерьерно-конституциональных типов имели существенные различия по устойчивости лактационных кривых, коэффициенту постоянства лактационной кривой и показателю постоянства лактации.

Лактационные кривые, лактационный показатель, лактогенная функция, молочная продуктивность, удой, коэффициент постоянства лактационной кривой, показатель постоянства лактации, лептосомный, мезосомный, эйрисомный

Короткий адрес: https://sciup.org/14084451

IDR: 14084451 | УДК: 636.237.21.082.2

Текст научной статьи Характеристика показателей лактации коров красно-пестрой породы

КПЛ = (удой за 4,5,6 мес. лактации / удой за 1,2,3 мес. лактации) ×100;

ППЛ = (среднесуточный удой за лактацию / высший суточный удой за лактацию) × 100.

Лактационные кривые . Молочная продуктивность коров в течение лактации подвержена значительным колебаниям. Как правило, после отела суточные удои коров возрастают, достигая максимума на 2–3-м месяцах лактации, затем постепенно снижаются [Эйснер Ф.Ф., 1986, Лефлер Т.Ф., 2007]. Такая закономерность изменения удоев в течение лактации, по мнению Г.И. Азимова (1965), связана с интенсивностью лактогенной функции гипофиза и других желез внутренней секреции.

Выравненность суточных удоев на протяжении всей лактации зависит от ряда причин. Главными из них являются кормление во время раздоя, подготовка к отелу, продолжительность сухостойного периода, упитанность животного, его конституциональная крепость.

Значительное влияние на снижение удоев в течение лактации оказывает стельность коров. По данным А.И. Овсянникова (1976), удои коров уменьшаются в связи со стельностью во втором месяце после оплодотворения на 0,1 кг в сутки, в третьем – на 0,2, в четвертом – на 0,3, в пятом – на 0,6, в шестом – на 1,0, в седьмом – на 1,7 и восьмом – на 2,8 кг в сутки и в целом за лактацию – примерно на 200 кг. Это связано с тем, что у стельных коров увеличивается выделение женских половых гормонов, которые затормаживают лактогенную функцию гипофиза и одновременно ускоряют процесс инволюции железистой ткани вымени.

Графическое изображение величины суточных или месячных удоев в течение лактации называется лактационной кривой. А.С. Емельянов (1950) выделил четыре типа коров по характеру лактационных кривых:

-

• I тип – сильная, устойчивая лактационная деятельность с высокими удоями;

-

• II тип – сильная, но неустойчивая лактационная длительность, спадающая после получения высшего удоя и вновь поднимающаяся во второй половине лактации (двухвершинная лактационная кривая);

-

• III тип – высокая, но неустойчивая, быстропадающая лактация;

-

• IV тип – устойчивая низкая лактация.

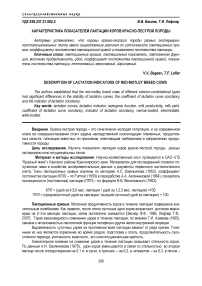

В наших исследованиях из 34 первотелок лептосомного телосложения к первому типу, характеризующемуся высокой и устойчивой продуктивностью и равномерной лактационной кривой, можно отнести 58,8 % животных; ко второму типу с высокой, но малоустойчивой молочной продуктивностью и лактационной кривой, имеющей подъемы и понижения, – 26,5 %, к третьему типу, дающему после отела высокие удои, которые в последующем быстро снижаются, а лактационная кривая после кратковременного подъема быстро падает – 14,7 %, животных четвертого типа с постоянно низкой продуктивностью, удерживающих низкие удои в течение всей лактации при постепенно снижающейся лактационной кривой в исследуемой группе нет (рис. 1).

Среди мезосомных животных распределение по типам лактационных кривых было следующее: первый тип– 37,3 %, второй – 28,8, третий – 20,3, четвертый – 13,6 %. У коров эйрисомного телосложения отмечено наибольшее количество особей, имеющих третий и четвертый тип лактационной кривой – 33,4 и 25,9 % соответственно.

Полученные данные о распределении коров по типам лактационных кривых говорят о том, что животные эйрисомного телосложения отличаются неустойчивыми лактационными кривыми и как следствие – более низкой молочной продуктивностью.

эйрисомный

I II III IV

Рис. 1. Распределение коров-первотелок по типу лактационных кривых, %

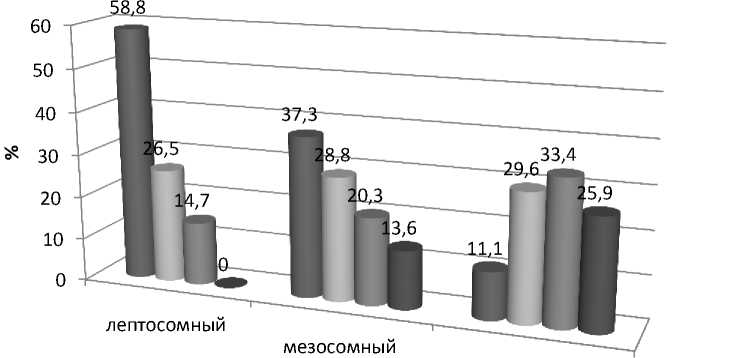

На рисунке 2 приведены лактационные кривые по средним показателям суточного удоя у животных опытных групп. У первотелок лептосомного телосложения вершина лактационной кривой приходилась на второй месяц лактации, у мезосомного и эйрисомного – на третий месяц. Высший суточный удой у коров лептосомного типа составлял 29,5 кг; у сверстниц мезосомного типа – 27,8; эйрисомного – 27 кг.

Проанализировано изменение среднемесячных удоев у первотелок в течение лактации по отношению к первому месяцу лактации. Полученные данные представлены в таблице 1. Из табличных данных видно, что удой за второй месяц лактации у коров лептосомного телосложения составил 128,9 %, у сверстниц мезосомного типа – 118,2 и эйрисомного – 111,4 % по сравнению с удоем за первый месяц, за третий, соответственно, – 122,5; 121,4 и 109,9 %. Затем удои у животных всех опытных групп начинают постепенно снижаться, и наиболее быстро у коров эйрисомного типа. Так, по сравнению с первым месяцем лактации удой за четвертый у животных данного типа составил 89,2 %, а к концу лактации – всего лишь 37,45 %.

У коров мезосомного телосложения значительное уменьшение удоя произошло в течение пятого месяца лактации (78,2 % удоя по отношению к первому месяцу), к концу лактации соотношение составляло 56,5 %. У коров лептосомного телосложения только за шестой месяц лактации было получено меньше молока по сравнению с первым месяцем. Соотношение составило 88,0 %, а в последний месяц данный показатель по сравнению с другими группами был значительно выше (на 2,7–21,8 %) и равнялся 59,2 %.

Удой за первые три месяца лактации у коров лептосомного типа был достоверно выше (Р < 0,01), чем у сверстниц из других групп (табл. 2). Разница с мезосомным типом составила 159 кг (6,4 %), с эйрисомным – 130 кг (5,2 %). В последующие три месяца (4, 5, 6 месяцы) отличия по удою между группами только возрастали, увеличивалось и превосходство коров лептосомного телосложения по данному показателю. Так, за вторые три месяца от животных данной группы было надоено больше (Р < 0,001) по сравнению с группой сверстниц мезосомного телосложения на 447 кг (19,9 %), эйрисомного – на 486 кг (21,6 %).

Рис. 2. Лактационные кривые коров разных типов телосложения

Таблица 1

Падение удоев у первотелок, %(удой в % к удою за первый месяц лактации)

|

Месяц лактации |

Тип телосложения |

||

|

лептосомный |

мезосомный |

эйрисомный |

|

|

I |

100 |

100 |

100 |

|

II |

128,9 |

118,2 |

111,4 |

|

III |

122,5 |

121,4 |

109,9 |

|

IV |

116,9 |

110,9 |

89,2 |

|

V |

111,3 |

78,2 |

84,6 |

|

VI |

88,0 |

72,2 |

65,1 |

|

VII |

77,5 |

71,6 |

61,8 |

|

VIII |

73,2 |

65,8 |

43,2 |

|

IX |

63,2 |

61,2 |

41,7 |

|

X |

59,2 |

56,5 |

37,4 |

Первотелки лептосомного типа превосходили сверстниц и по такому показателю, как средний суточный удой за лактацию, в среднем на 2,6–3,9 кг, или 11,9–17,8 % (Р < 0,01). Они отличались также более стабильной и плавно спадающей лактационной кривой. Показатель постоянства лактации (ППЛ) у лептосомного типа коров был самым высоким и составлял 74,2 %, что на 4,8 % выше, чем у животных мезосомного типа и на 6,3 % – эйрисомного.

Первотелки лептосомного телосложения отличались достаточно высокими значениями коэффициента постоянства лактационной кривой (КПЛ) – 90,0 %, превосходя сверстниц мезосомного телосложения по КПЛ на 13,0 %, эйрисомного – на 15,6 %.

Характеристика показателей лактации коров красно-пестрой породы

Таблица 2

|

Экстерьерно-конституциональный тип |

Удой за 1–3-й мес., кг |

Удой за 4– 6-й мес., кг |

Высший суточный удой, кг |

Средний суточный удой за лактацию, кг |

КПЛ, % |

ППЛ, % |

|

Нежный сухой лептосомный |

2428±18,5 |

2094±25,1 |

29,6±0,9 |

19,7±0,6 |

86,2±0,18 |

66,6±0,29 |

|

Плотный лептосомный |

2548±20,9 |

2364±27,9 |

29,4±0,7 |

22,3±0,9 |

92,8±0,25 |

75,8±0,22 |

|

Лептосомный |

2495±24,4 |

2245±32,5 |

29,5±0,7 |

21,9±0,6 |

90,0±0,24 |

74,2±0,31 |

|

Нежный сухой мезосомный |

2457±25,3 |

1832±27,1 |

28,5±0,8 |

19,7±0,6 |

74,6±0,28 |

69,1±0,27 |

|

Плотный мезосомный |

2408±20,5 |

1876±24,5 |

28,1±0,5 |

19,6±0,9 |

77,9±0,25 |

69,8±0,31 |

|

Рыхлый мезосомный |

2109±19,8 |

1619±22,3 |

26,7±0,7 |

18,5±0,7 |

76,8±0,21 |

69,3±0,29 |

|

Мезосомный |

2336±21,8 |

1798±24,6 |

27,8±0,5 |

19,3±0,5 |

77,0±0,33 |

69,4±0,29 |

|

Плотный эйрисомный |

2436±15,2 |

1816±25,3 |

27,1±0,9 |

18,5±0,4 |

74,6±0,22 |

68,3±0,28 |

|

Рыхлый эйрисомный |

2262±18,1 |

1676±28,4 |

25,6±0,6 |

17,3±0,3 |

74,1±0,26 |

67,6±0,25 |

|

Эйрисомный |

2365±15,7 |

1759±32,7 |

26,5±0,8 |

18,0±0,5 |

74,4±0,25 |

67,9±0,32 |

В целом наиболее высокие значения коэффициента постоянства лактационной кривой и показателя постоянства лактации были у представительниц плотного лептосомного телосложения: величина КПЛ – 92,8, а ППЛ – 75,8. Разница со сверстницами других типов телосложения достоверна (Р < 0,05–0,001) и составляла 6,6–18,7 и 6,0–9,2 % соответственно.

Выводы . Таким образом, следует отметить низкое значение ППЛ у коров нежного сухого лептосомного телосложения, несмотря на то, что по удою за лактацию они занимают второе ранговое положение среди сверстниц. Это, видимо, связано с недостаточной крепостью их конституции, что обусловило для большинства из них III тип лактационной кривой – высокую, но неустойчивую, быстропадающую лактацию.

Список литературы Характеристика показателей лактации коров красно-пестрой породы

- Азимов Г.И. Как образуется молоко. -М.: Колос, 1965. -123 с.

- Емельянов А.С. Опыт совершенствования молочного стада//Советская зоотехния. -1950. -№ 7. -С. 10-28.

- Лефлер Т.Ф. Селекционно-генетические методы совершенствования красно-пестрой породы молочного скота в условиях восточной зоны Красноярского края: автореф. дис.. д-ра с. -х. наук. -Красноярск, 2007. -36 с.

- Овсянников А.И. Основы опытного дела в животноводстве. -М.: Колос, 1976. -303 с.

- Эйснер Ф.Ф. Племенная работа с молочным скотом. -М.: Агропромиздат, 1986. -184 с.