Характеристика показателей сформированности быстрых и точных двигательных действий у мальчиков младшего школьного возраста

Автор: Петров И.А., Кудинов А.А., Макаренко Т.М.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Методика и педагогические технологии физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 3 (9), 2014 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматриваются результаты сформированности быстрых и точных двигательных действий у мальчиков в возрасте 7-10 лет в различных условиях выполнения упражнений (обычные и условия лимита времени), изучается возрастная динамика показателей дифференцирования динамических характеристик различных двигательных действий у данного контингента учащихся. Показатели, которые характеризуют быстрые и точные двигательные действия, изменяются с возрастом несущественно. Достоверные приросты этих результатов проявляются лишь в отдельные возрастные периоды. Фактор скорости выполнения упражнения оказывает отрицательное влияние на выполнение точных двигательных действий.

Быстрота, точность, двигательные действия, упражнения, школьники, координационные способности

Короткий адрес: https://sciup.org/140125552

IDR: 140125552

Текст научной статьи Характеристика показателей сформированности быстрых и точных двигательных действий у мальчиков младшего школьного возраста

Введение. Быстрые и точные двигательные действия необходимы в процессе жизни-деятельности человека [2]. На сегодняшний день место точности в структуре физических способностей не определено. Огромное количество мнений по этому вопросу от категорического непризнания точности как физической способности человека до определения особенностей проявления точности как общепризнанного двигательнокоординационного качества [4, 5]. Развитие быстроты и точности двигательных действий у учащихся в школе в немалой степени зависит от возрастных особенностей восприимчивости к овладению соответствующими двигательными умениями и навыками [1, 3]. Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования быстрых и точных двигательных действий, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой [3, 4].

В работе использовались следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источников; обобщение передового практического опыта; педагогические контрольные испытания; методы математической статистики.

Результаты исследования. В исследовании приняли участие 113 мальчиков младшего школьного возраста МОУ СОШ № 30 города Волгограда. При выполнении 10 метаний теннисного мяча за 20 секунд получены следующие показатели промахов в мишень: 7 лет – 2,07±1,09; 8 лет – 1,14±1,46; 9 лет – 2,75±1,40; 10 лет – 1,73±1,27. Коэффициенты вариации во всех случаях высокие, они колеблются в диапазоне 52,7-128,1 %. При выполнении этого упражнения за 10 секунд увеличилось количество промахов в мишень и составило следующие величины: в возрасте 7 лет – 3,21±1,45; 8 лет – 2,04±1,55; 9 лет – 3,54±1,29; 10 лет – 2,94±1,47. Таким образом, при сокращении времени на выполнение метаний теннисного мяча в мишень (с 20 до 10 с) выявлено достоверное увеличение количества промахов у мальчиков анализируемого возраста: 7 лет – 55,1 % (p<0,01), 8 лет – 78,9 % (p<0,05), 9 лет – 28,7 % (p<0,05), 10 лет – 69,9 % (p<0,01).

Выполнение 10 метаний теннисного мяча в мишень на фоне утомления показало, что данный фактор оказывает негативное влияние на точность бросков (увеличивается количество неточных показаний в сравнении с обычными условиями): возраст 7

лет – 34,8 % (p<0,05), 8 лет – 137,7 % (p<0,01), 9 лет – 39,3 % (p<0,05), 10 лет – 31,2 % (p<0,05).

При выполнении этого упражнения в условиях лимита времени отмечается ещё большее влияние данного фактора на точность метаний теннисного мяча: 7 лет – 35,8 % (p<0,01), 8 лет – 83,8 % (p<0,01), 9 лет – 23,7 % (p<0,05), 10 лет – 22,8 % (p<0,05).

Показатели точности ведения баскетбольного мяча по ориентирам во многом обусловлены скоростью передвижения учащихся. В возрасте 7 лет выполняют это упражнение в медленном беге 71,4 %, в 8 лет – 85,7 %, в 9 лет – 91,7 %, в 10 лет – 90,9 % учеников.

Ведение баскетбольного мяча с максимальной скоростью значительно снижает показатели точности выполнения этого упражнения (попадание в квадраты): возраст 7 лет – 50,0 %, 8 лет – 80,0 %, 9 лет – 83,3 %, 10 лет – 81,8 %. С возрастом разница результатов ведения баскетбольного мяча по ориентирам в различных условиях постепенно снижается: в 7 лет она составляет 21,4 %, в 8 лет – 5,7 %, в 9 лет – 8,4 %, в 10 лет – 9,1 %. Это обусловлено большей интенсивностью приростов показателей ведения (с максимальной скоростью) баскетбольного мяча по ориентирам.

Средние результаты скорости ведения баскетбольного мяча по ориентирам, изменялись с возрастом: 7 лет – 4,16±0,62 с, 8 лет – 4,10±0,58 с, 9 лет – 4,27±0,55 с, 10 лет – 3,83±0,40 с. Достоверные различия данных результатов точности ведения баскетбольного мяча по ориентирам выявлены в возрасте 7 лет (21,4 %, p<0,01), 10 лет (9,1 %, p<0,05).

При анализе показателей лазания по гимнастической стенке одноименным способом. В обычных условиях средние результаты оценок выполнения данного упражнения постепенно увеличиваются (с 3,79 до 4,09 баллов). Лазание по гимнастической стенке в условиях лимита времени приводят к достоверному (пятипроцентный уровень значимости) снижению точности двигательных действий, что сказывается на оценке выполнения этого упражнения: 7 лет – 3,21±0,77 баллов, 8 лет – 3,36±0,84 баллов, 9 лет – 3,58±0,69 баллов, 10 лет – 3,58±0,68 баллов.

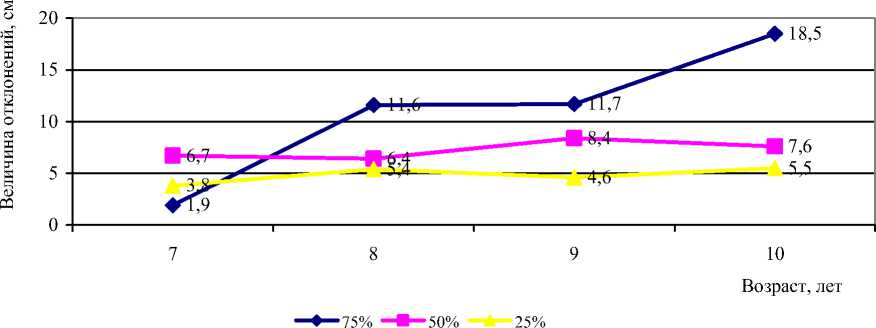

При анализе результатов бросков набивного мяча весом 1,5 кг стоя из-за головы (рис. 1). Ученики в возрасте 7 лет в среднем показывают в этом упражнении 216,4±38,2 см (табл. 1). Индивидуальные показатели мальчиков варьируются от 170 см (Крестин Б.) до 293 см (Мосальский Р.), коэффициент вариации составил 17,6 %. Многие (64,3 %) ученики точно выполнили бросок на 75 % от максимального результата. Средний показатель отклонений от этой величины составил 1,9 см. В бросках на 50 % от максимального результата только 14,2 % мальчиков выполнили задание, а средняя величина отклонений составила 6,7 см. С бросками на величину 25 % от максимальной справились 28,6 % мальчиков, средняя величина отклонений равна 3,8 см.

У мальчиков в возрасте 8 лет средний результат в метании набивного мяча составил 246,3±25,2 см, коэффициент вариации – 10,2 %. Лишь отдельные ученики (7,110,7 %) выполнили задание на дифференцирование от максимального результата. Средняя величина отклонений в бросках на 75 % от максимального результата составляет 11,6 см, на 50 % – 6,4 см, на 25 % – 5,4 см.

Мальчики в возрасте 9 лет бросали набивной мяч в среднем на 292,2±49,9 см, коэффициент вариации составил 17,1 %. По нашим данным, 25,0 % учеников точно бросили набивной мяч с усилием 75 % от максимального, 33,3 % контингента – с усилием 50 %, а 41,7 % мальчиков – с усилием 25 %. Средняя величина отклонений в бросках на 75 % от максимального результата составила 11,7 см, на 50 % – 8,4 см, на 25 % – 4,6 см.

Рис. 1. Величины отклонений от заданного показателя при различных усилиях в метании набивного мяча

Учащиеся в возрасте 10 лет метали набивной мяч в среднем на 376,4±98,7 см. Усилие величиной 75 % от максимального выполнило 9,1 % контингента, величиной 50 % – 27,3 % учеников, величиной 25 % – 36,4 %. Отклонение показателей величиной 75 % от максимальной в среднем составило 18,5 см, 50 % – 7,6 см, 25 % – 5,5 см.

Таким образом, в возрасте 7-10 лет отмечается устойчивое увеличение дальности бросков набивного мяча. Только небольшое количество занимающихся бросали набивной мяч точно в зависимости от приложенных усилий. Большее количество учащихся выполняли броски точно при усилии 25 % от максимального результата.

Анализ показал, что в большинстве случаев (67,8 %) проявляется перенос точности метаний набивного мяча при различных уровнях усилий. Дикарев С. (9 лет) на всех трёх уровнях дифференцирования усилий набивной мяч направил точно на заданную величину.

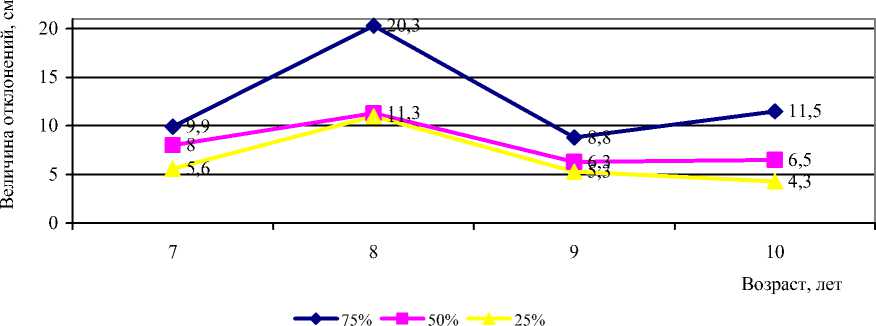

Аналогичное направление исследования проводилось при анализе дифференцирования результатов прыжков в длину с места (рис. 2). Ученики в возрасте 7 лет показывают в этом упражнении 119,4±16,0 см, коэффициент вариации – 13,4 %.

Выполняя это упражнение с усилием 75 % от максимального результата, только 7,1 % мальчиков точно выполнили задание, с усилием 50 % – 14,3 % обследуемых, а с усилием 25 % – 3,6 % учеников. Отклонения от заданной величины при усилии 75 % от максимального результата составили 9,9 см, при усилии 50 % – 8,0 см, при усилии 25 % – 5,6 см. Большинство мальчиков не допрыгивают до заданной отметки.

В возрасте 8 лет дальность прыжка увеличилась (4,8 %, p>0,05) недостоверно, получены низкие показатели точности прыжка в длину (только отдельные ученики выполнили задание по точности дифференцирования прыжковых усилий). Отклонение от заданной величины при усилии величиной 75 % от максимального равны 20,3 см, 50 % – 11,3 см, 25 % – 11,0 см.

Таблица 1

Возрастная динамика показателей дифференцирования пространственных, силовых и временных характеристик двигательных действий у учащихся различного возраста

|

Возраст, лет |

Метание набивного мяча |

Прыжок в длину с места |

Временные отрезки, с |

||||||||

|

Результаты, см |

Уровни дифференцирования, % |

Результаты, см |

Уровни дифференцирования, % |

||||||||

|

75 |

50 |

25 |

75 |

50 |

25 |

2,5 |

5,0 |

10,0 |

|||

|

Доля учащихся, выполнивших задание, % |

Количество учащихся, выполнивших задание, % |

Отклонение от заданной величины, с |

|||||||||

|

7 |

216,4±38,2 |

64,3 |

14,2 |

28,6 |

119,4±16,0 |

7,1 |

14,3 |

3,6 |

-0,41 |

-0,74 |

-1,80 |

|

8 |

246,3±25,2 |

10,7 |

7,1 |

7,1 |

125,1±17,7 |

3,6 |

0 |

3,6 |

-0,63 |

-0,67 |

-1,89 |

|

9 |

292,2±49,9 |

25,0 |

33,3 |

41,7 |

131,3±23,8 |

8,3 |

8,3 |

4,2 |

-0,20 |

-1,40 |

-2,06 |

|

10 |

376,4±98,7 |

9,1 |

27,3 |

36,4 |

135,9±22,7 |

6,1 |

3,0 |

27,3 |

-0,70 |

-1,10 |

-1,19 |

В возрасте 9 лет средний результат прыжка в длину с места составил 131,3±23,8 см, коэффициент вариации – 18,1 %. Точность выполнения прыжковых упражнений с различной величиной усилия низкая, только отдельные мальчики выполнили задание. Отклонение от заданного показателя при величине усилий 75 % от максимального результата составило 8,8 см, 50 % – 6,3 см, 25 % – 5,3 см.

Рис. 2. Величины отклонений от заданного показателя при различных усилиях в прыжках в длину с места

У мальчиков в возрасте 10 лет результаты прыжка в длину с места увеличились на 3,5 % (p>0,05) и составили 135,9±22,7 см, коэффициент вариации – 16,7 %. Только отдельные ученики смогли выполнить задание по дифференцированию прыжкового упражнения с усилием величиной 75 % от максимального – 2 человека (6,1 %), величиной 50 % – 1 человек (3,0 %). Вместе с тем 27,3 % мальчиков этого возраста выполнили задание величиной 25 %. Показатели отклонений от заданной величины в среднем составили такие величины: усилия величиной 75 % от максимального – 11,5 см, 50 % – 6,5 см, 25 % – 4,3 см.

Небольшое число мальчиков 7-10 летнего возраста способны выполнить задание по точности дифференцирования прыжковых усилий. Отклонение от показателя точности выполнения задания уменьшается по мере снижения величины усилий.

Нами анализировались показатели дифференцирования временных характеристик величиной 2,5 с, 5,0 с, 10,0 с. У мальчиков в возрасте 7 лет величины отклонений (абсолютные значения) соответственно составили 0,41 с, 0,74 с и 1,80 с. В большинстве случаев (90,5 %) мальчики останавливали секундомер раньше положенного времени.

У мальчиков 8 лет данные показатели дифференцирования временных отрезков несколько ухудшились: величина отклонений при определении временного отрезка 2,5 с составила 0,63 с, 5,0 с – 0,89 с, 10,0 с – 1,89 с. Раньше останавливали секундомер 81,0 % учеников.

В возрасте 9 лет отклонения от заданных временных отрезков соответственно составили 0,20 с, 1,40 с и 2,06 с. У 10-ти летних школьников показатели дифференцирования временных отрезков находятся на уровне предыдущего возраста: отклонения от величины 2,5 с – 0,70 с, 5,0 с – 1,10 с, 10,0 с – 1,19 с.

Таким образом, до 10 лет абсолютные значения отклонений точности определений временных характеристик увеличиваются, эта закономерность наблюдается при анализе временных отрезков 2,5 с, 5,0 с и 10,0 с.

Таблица 2

Динамика показателей точности определение временных отрезков у мальчиков в возрасте 7-10 лет

|

Возраст, лет |

Абсолютные значения, с |

Относительные значения, %. |

||||

|

Временные отрезки, с |

Временные отрезки, с |

|||||

|

2,5 |

5,0 |

10,0 |

2,5 |

5,0 |

10,0 |

|

|

7 |

0,41 |

0,74 |

1,80 |

16,4 |

14,8 |

18,0 |

|

8 |

0,63 |

0,89 |

1,89 |

25,2 |

17,8 |

18,9 |

|

9 |

0,20 |

1,40 |

2,06 |

8,0 |

28,0 |

20,6 |

|

10 |

0,70 |

1,10 |

1,19 |

28,0 |

22,0 |

11,9 |

Если в абсолютных значениях наибольшая величина отклонений временных характеристик получена при определении интервала в 10,0 с, далее 5,0 с, а затем 2,5 с, то при выявлении относительных показателей – наоборот (меньший временной отрезок – большая величина отклонений) (табл. 2).

Заключение. Из результатов нашего исследования видно, что показатели характеризующие точность двигательных действий с возрастом изменяются несущественно. Достоверные приросты этих результатов проявляются лишь в отдельные возрастные периоды. Данные характеристики обладают высокой вариабельностью. Фактор скорости выполнения упражнения оказывает отрицательное влияние на выполнение точных двигательных действий. Многие мальчики в возрасте 7-10 лет не умеют точно дифференцировать усилия в различных двигательных действиях. Такой недостаток в их двигательной сфере значительно затрудняет выполнение учащимися различных быстрых и точных двигательных действий.

Список литературы Характеристика показателей сформированности быстрых и точных двигательных действий у мальчиков младшего школьного возраста

- Богма, С.С. Кто точнее?/С.С. Богма//Физическая культура в школе. -2012. -№ 1. -С. 44-45.

- Васьков, Ю.В. Инновационные подходы в организации учебного процесса учащихся общеобразовательных школ/Ю.В. Васьков//Физическое воспитание студентов. -Харьков, 2012. -№ 1. -С. 24-29.

- Жмулин, А.В. Оптимизация двигательной активности учащихся младших классов в системе школьного физического воспитания: автореф. дис.. канд. пед. наук/А.В. Жмулин. -Малаховка, 2008. -24 с.

- Назаренко, Л.Д. Влияние точности выполнения движений на эффективность их усвоения школьниками младшего возраста/Л.Д. Назаренко, Е.Е. Фунина//Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. -2004. -№ 6. -С. 47-50.

- Немцев, О.Б. Место точности движений в структуре физических качеств/О.Б. Немцев//Теория и практика физической культуры. -2003. -№ 8. -С. 22-25.