Характеристика помещичьих имений Вологодской губернии, приобретенных удельным ведомством в 1804 и 1824 годах

Автор: Котов П.П.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Статья в выпуске: 4 (50), 2021 года.

Бесплатный доступ

На основе вновь вводимых архивных источников выявлено, что после покупок помещичьих имений в 1804 и 1824 гг. удельные владения расширились в трех уездах Вологодской губернии и в двух уездах были сформированы вновь. В системе управления появились два удельных отделения и три волости. Помещичьи крепостные по сравнению с удельными крестьянами Вологодской губернии были лучше обеспечены земельными угодьями, рабочим и продуктивным скотом и среди них отмечался более высокий процент работников, т. е. наблюдались более благоприятные условия для ведения хозяйства.

Вологодская губерния, помещичьи имения, уезды и волости, людность поселений и дворов, тягловые работники, обеспеченность землей и скотом, денежный оброк

Короткий адрес: https://sciup.org/149139315

IDR: 149139315 | УДК: 930.2:330.526.34(470.12-89)"18/..." | DOI: 10.19110/1994-5655-2021-4-46-54

Текст научной статьи Характеристика помещичьих имений Вологодской губернии, приобретенных удельным ведомством в 1804 и 1824 годах

В настоящий период остается актуальной проблема решения продовольственной безопасности России. В этой связи возрастает интерес к исследованию аграрных проблем и истории крестьянства. Вплоть до отмены крепостного права крестьянство России не представляло монолитной массы и подразделялось на разные категории [1; 2, с. 197– 203; 3]. История этих групп крестьянства изучена неравномерно [4–6], в том числе как в целом по северному региону [7–9], так и по отдельным аспектам [10–12]. Кроме того, ряд вопросов рассмотрены недостаточно или вовсе остаются не затронутыми. Так, в трудах российских историков не все проблемы истории удельной деревни нашли должное отражение [13–15]. В частности, упущен вопрос о расширении удельных владений, который происходил во многих губерниях. В основном упоминается так называемый Симбирский обмен, когда удел обменял своих крестьян ряда губерний на казенных поселян в Симбирской губернии [14, с. 124–128; 16, с. 215–222.; 17].

В России собственность царя и его семьи аккумулировалась в виде дворцовых земель, крестьян и имущества [2, 18 – 20]. По закону от 5 апреля 1797 г. дворцовая собственность вместе с крестьянами были переподчинены специально созданному Департаменту уделов, которое осуществляло управление, но все доходы должны были распределяться между членами царской семьи (они выступали коллективным собственником владений) [21]. С другой стороны, была сформирована новая категория сельских жителей – удельные крестьяне.

По закону удельное ведомство имело право покупать собственность и крестьян. Выявленные архивные источники позволяют не только отобразить факт приобретения уделом новой собственности на примере Вологодской губернии, но и проанализировать состояние крестьянских хозяйств приобретаемых дворянских поместий.

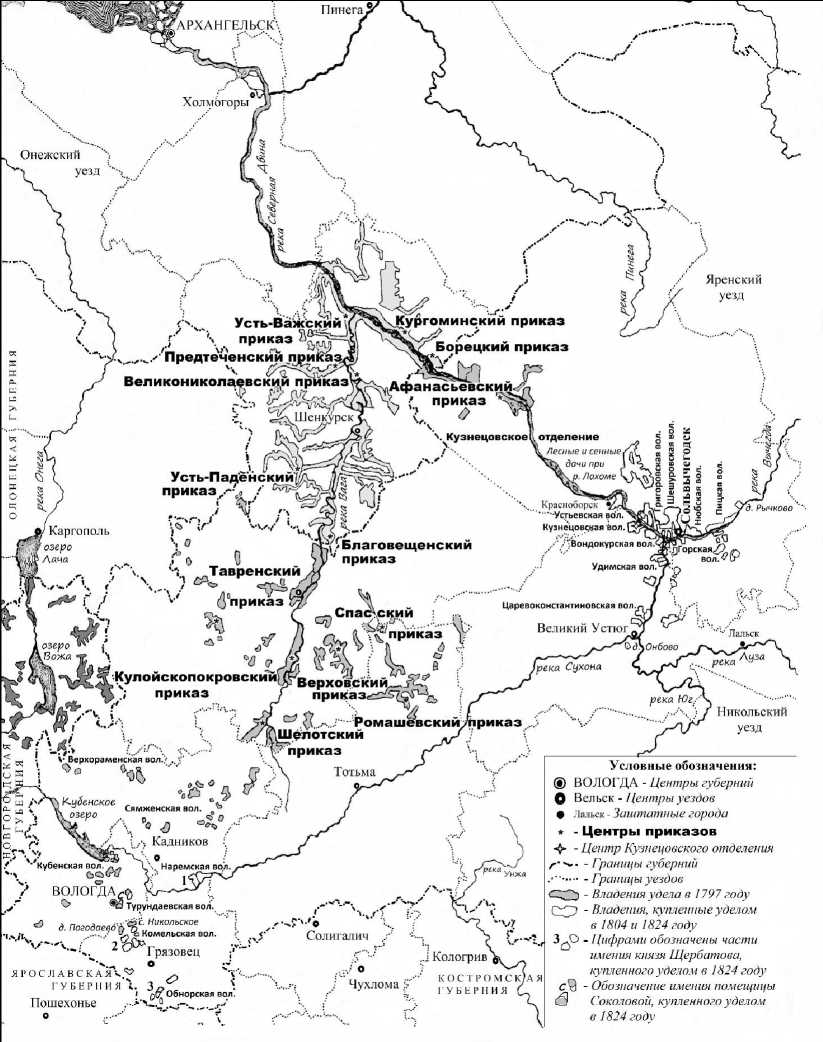

В марте 1804 г. удел оформил одну из первых своих сделок – за 145 тыс. руб. он купил достаточно крупную вотчину княгини В.А. Шаховской, в которой числилось 78 селений, 996 наличных душ мужского пола и 1 133 женских душ (далее соответственно – д. м. п. и д. ж. п.) и более 26 тыс. дес. земли (около 6,5 тыс. дес. пашни и сенокоса, свыше 17,1 тыс. дес. леса и 2,5 тыс. дес. «неудобий») [22, л. 38–147]. После уточнений и приписки находившихся в отлучке крепостных в имении княгини Шаховской было определено считать по V ревизии 917 окладных душ мужского пола (на них начислялись подати и повинности) и 1 100 неокладных женских душ (см. табл. 1). Владения В.А. Шаховской, как показывают материалы, карты, располагались по берегам низовий рек Сухоны и Вычегды и верхнего течения Северной Двины в Сольвычегодском и Великоустюгском уездах Вологодской губернии. В Сольвычегодском уезде в число покупных крепостных, по сути насильно, были включены две деревни с половниками, несмотря на их протесты (табл. 1). К этому времени удельные крестьяне проживали лишь в северной части Сольвычегодского уезда (см. карту). Здесь 177 деревень и 3 324 ревизских д. м. п. удельных поселян были отнесены к Афанасьевскому приказу, 63 деревни и 1 529 душ – к Борецкому приказу (к нему приписаны еще и 1 483 удельных крестьян Шенкурского уезда Архангельской губернии). На Европейском Севере России все удельные приказы (низовые органы крестьянского самоуправления) объединяла Архангельская удельная экспедиция, одна из девяти, созданных в стране в 1798 г. [23]. В Сольвычегодском уезде покупка имения княгини Шаховской обеспечила прирост удельных селений на 19,2 %, ревизских д. м. п. – на 9,1 % и увеличило общую долю удельных крестьян среди населения уезда с 17,1 до 18,7 %. При этом в Великоустюгском уезде впервые появились 32 удельных поселения и 476 д. м. п. удельных крестьян, которые составляли, правда, только 1,5 % его жителей (см. табл. 1) [8, с. 313; 24; 25].

В рамках вотчины Шаховской в Сольвычегод-ском и Великоустюгском уездах было образовано Кузнецовское удельное отделение. Оно, как и другие удельные отделения, фактически приравнивалось к удельным приказам. Приказы и отделения на Севере разделялись на группы селений, которые назывались в Вологодской губернии боярщинами, десятинами, сотнями, деревнями, приходами, но чаще – волостями. Эти группы селений представляли из себя сложные общины. В редких случаях и только на части южных уездов Вологодской губернии были выявлены простые общины в границах отдельных удельных селений. Именно общины занимались переделами земельных угодий, прежде всего пашни, и определяли размеры податей и повинностей на каждую семью. Созданное Кузнецовское удельное отделение разделялось на десять волостей или сложных общин, которые различались по числу поселений и жителей. Так, в Грогоровской волости бытовало три деревни, тогда как в Горской волости – 15 деревень, в Устьевской волости проживало 49 ревизских д. м. п., в Цареконстантиновской – 132 души (см. табл. 1).

В конце декабря 1804 г. в Вологодской губернии удельное ведомство оформило еще одну сделку – за 19 650 руб. оно купило имение «вдовы помещика Соколова Феодосьи», в четырех деревнях которого проживали 102 «наличных» мужчин и 111 женщин

Таблица 1

Людность дворов и селений и доля работников среди крестьян дворянских имений, купленных уделом в 1804 и 1824 гг.

The population of farmyards and villages and the share of workers among the peasants of the noble estates purchased by the Appanage in 1804 and 1824

Table 1

|

Имение, деревня, волость, уезд |

Хозяев, семей |

Дворов |

Душ по ревизии |

Душ обоего пола |

Работники тягловые |

Работники полутягловые |

||||

|

муж. |

жен. |

на одно селение |

на один двор |

душ |

% |

душ |

% |

|||

|

Имение Шаховской (1804 г., V ревизия)1 |

||||||||||

|

Деревня Окуловка, половники |

5 |

6 |

15 |

20 |

35,0 |

5,8 |

12 |

80,0 |

2 |

13,3 |

|

Деревня Нероновская, половники |

2 |

1 |

5 |

3 |

8,0 |

8,0 |

3 |

60,0 |

0 |

0,0 |

|

Горская волость |

35 |

32 |

112 |

141 |

16,9 |

7,9 |

53 |

47,3 |

15 |

13,4 |

|

Григоровская волость |

15 |

14 |

60 |

63 |

41,0 |

8,8 |

37 |

61,7 |

10 |

16,7 |

|

Нюбская волость |

24 |

24 |

66 |

86 |

19,0 |

6,3 |

45 |

68,2 |

6 |

9,1 |

|

Пицкая волость |

24 |

23 |

68 |

87 |

19,4 |

6,7 |

39 |

57,4 |

8 |

11,8 |

|

Устьевская волость |

16 |

14 |

49 |

56 |

21,0 |

7,5 |

25 |

51,0 |

7 |

14,3 |

|

Шешуровская волость |

16 |

16 |

66 |

94 |

32,0 |

10,0 |

37 |

56,1 |

6 |

9,1 |

|

Итого в Сольвычегод-ском уезде |

130 |

123 |

441 |

550 |

21,5 |

7,6 |

251 |

56,9 |

54 |

12,2 |

|

Вондокурская волость |

34 |

35 |

127 |

157 |

31,6 |

8,1 |

69 |

54,3 |

14 |

11,0 |

|

Кузнецовская волость |

33 |

30 |

111 |

130 |

34,4 |

8,0 |

64 |

57,6 |

14 |

12,6 |

|

Удимская волость |

35 |

34 |

106 |

120 |

20,5 |

6,6 |

62 |

58,5 |

14 |

13,2 |

|

Цареконстантиновская волость |

42 |

37 |

132 |

143 |

55,0 |

7,4 |

83 |

62,9 |

9 |

6,8 |

|

Итого в Великоустюгском уезде |

144 |

136 |

476 |

550 |

32,1 |

7,5 |

278 |

58,4 |

51 |

10,7 |

|

Всего по имению, включая половников |

281 |

266 |

917 |

1100 |

25,9 |

7,6 |

529 |

57,7 |

105 |

11,5 |

|

Имение Щербатова (1824 г., VII ревизия)2 |

||||||||||

|

Наремская волость, Кадниковский уезд |

46 |

43 |

127 |

119 |

49,2 |

5,7 |

61 |

48,0 |

– |

– |

|

Обнорская волость |

20 |

19 |

44 |

44 |

29,3 |

4,6 |

23 |

52,3 |

– |

– |

|

Комлевская волость |

124 |

119 |

363 |

379 |

49,5 |

6,2 |

182 |

50,1 |

– |

– |

|

Итого в Грязовецком уезде |

144 |

138 |

407 |

423 |

46,1 |

6,0 |

205 |

50,4 |

– |

– |

|

Всего по имению |

190 |

181 |

534 |

542 |

46,8 |

5,9 |

266 |

49,8 |

– |

– |

Примечание: 1 – по имению Шаховской – д. м. п. по V ревизии, 2 – по имению Щербатова – д. м. п. по VII ревизии; тире (–) – данные не выявлены.

Источники: РГИА. Ф. 515. Оп. 7. Д. 10. Л. 146 об.–147; Оп. 10. Д. 587. Л. 27 об.–32 об.; Д. 773. Л. 41–106.

Sources: RGIA. F. 515. Op. 7. D. 10. P. 146 об.–147; Op. 10. D. 587. P. 27 об.–32 об.; D. 773. P. 41–106.

[26, л. 61–73]. После уточнений по V ревизии ведомство зачло 96 окладных д. м. п. и 92 неокладных женских души (см. табл. 2). После сделки число удельных селений в Вологодском уезде увеличилось на 36,4 %, число ревизских д. м. п. – на 31,9 %. Однако удельные поселяне составляли не более 1,2 % населения уезда [8, с. 313; 25, л. 27–28 об.].

Обратим внимание, что по указу от 15 мая 1808 г. в регионах взамен девяти экспедиций учредили 38 удельных контор (имений) и приравненных к ним отделений, которые подразделялись по-прежнему на приказы и низовые отделения, действующие в рамках крестьянского самоуправления [27]. На Севере были созданы самостоятельные Архангельская и Вологодская удельные конторы (имения). В их границах прежние границы приказов были существенно переформатированы. Например, на севере Сольвычегодского уезда были созданы Верхотоемский (2020) и Афанасьевский (2833) при- казы∗ и оставлено неизменным Кузнецовское отделение [25, л. 25 об.–28 об.].

В южных уездах Вологодской губернии после 1797 г. удельные крестьяне проживали: в Кадников-ском уезде – в четырех деревнях Верхораменской волости (150) и в четырех селениях Сямженской волости (198); в Вологодском уезде – в пяти деревнях Кубенской волости (62), в семи «разных селах и деревнях» (243) и в четырех «удельных деревнях бывшего имения помещика Соколова» (96); в Гря-зовецком уезде – в с. Никольском (14) и дер. Пого-даево (6). В ходе реформирования к началу 1809 г. все удельные поселения трех южных уездов Вологодской губернии были объединены в Турундаевское отделение. Одновременно в рамках отделения создали новую Турундаевскую волость, в которую включили «11 не волостных удельных сел и деревень» Вологодского уезда [25, л. 27–28 об.].

∗ В скобках указано число д. м. п. по V ревизии.

Заметные изменения в Турундаевском отделении наступили после покупки уделом за 200 тыс. руб. вотчины князя Щербатова в апреле 1824 г. Удельные владения пополнили 23 поселения, 534 д. м. п. и 542 д. ж. п. по VII ревизии, 3 728 дес. угодий «единственного владения» и 4 760 дес. «общего пользования» [28]. Материалы табл. 1 и карты показывают, что пять селений бывшего поместья Щербатова в Кадниковском уезде образовали На-ремскую волость; 15 селений в Грязовецком уезде вместе с уже существовавшими удельными с. Никольским и дер. Погодаево создали Комельскую волость и оставшиеся три деревни в том же Грязо-вецком уезде объединились в Обнорскую волость. В результате в Кадниковском уезде численность удельных крестьян возросла на четверть, в Грязо-вецком – почти на 95 %.

К моменту покупки уделом дворянских поместий в Вологодской губернии после очередной ревизии проходило несколько лет и поэтому число наличных душ превышало таковые по текущей ревизии. Исключение наблюдалось в им. князя Щербатова, где в 1824 г. насчитывалось на 10 мужчин меньше учтенных в 1816 г. по VII ревизии. Да и наличных женщин в нем насчитывалось только на 11 душ больше нежели по ревизии, тогда как по другим имениям эта разница была существенной. В вотчине княгини Шаховской наличных мужских душ было на 8,6 % больше ревизских, женских душ – на 3,0 %, в имении Ф. Соколовой соответственно на 6,3 %

Карта удельных владений на Европейском Севере в начале XIX в. (автор: П.П. Котов).

Map of appanage possessions in the European North at the beginning of the XIX century (author: P.P. Kotov).

Таблица 2

Число дворов, душ, работников и голов скота в поместье Ф. Соколовой в 1804 г.

Number of farmyards, souls, workers and livestock in the estate of F. Sokolova in 1804

Table 2

Примечание: 1 – душ обоего пола; 2 – 10 голов мелкого скота засчитаны за одну особь крупного скота. Источники: РГИА. Ф. 515. Оп. 7. Д. 37. Л. 19–187 об.; Оп. Д. 587. Л. 27 об.–32 об.

Sources: RGIA. F. 515. Op. 7. D. 37. P. 19–187 об.; Op. 10. D. 587. P. 27 об.–32 об.

мужчин и на 20,7 % женщин. Заметим, что в последнем имении наряду с Наремской волостью Кадниковского уезда число ревизских д. м. п. превышало число д. ж. п. (см. таблицы 1 и 2).

Материалы данных таблиц показывают, что наиболее заселенными оказались деревни поместья Ф. Соколовой, в котором по V ревизии в среднем в одном селении проживало 47,0 д. об. п., тогда как в имении Шаховской 25,9 д. об. п. (в Сольвыче-годском уезде – всего 21,5 души, в Великоустюгском уезде – 32,1 души). Однако по отдельным деревням наблюдались значительные отклонения. Некоторые селения были на грани запустения: в дер. Горка Удимской волости проживал один житель (к началу 1830-х гг. деревня обезлюдела), в дер. Козловской Нюбской волости – три жителя и в дер. Новина Пицкой волости – пять человек. В имении Шаховской из 78 селений только в с. Нокшин-ском Цареконстантиновской волости числилось свыше 100 душ, а в вотчине Щербатова по VII ревизии таких селений было четыре: Наремская слобода Верхнего конца в Кадниковском уезде и деревни Марково, Закобякино и Поповская в Грязовецком уезде [25, 26, 28]. В среднем по вотчине Щербатова людность деревень по VII ревизии составляла 46,8 д. об. п., т. е. приближалась к людности деревень в поместье Соколовой, в Комлевской и Наремской волостях даже превышала людность указанных деревень (см. таблицы 1 и 2). В среднем заселенность удельных селений относительно купленных была выше. Так, в Сольвычегодском уезде на одно удельное селение приходилось по 41,6 д. об. п. по V ревизии, в трех южных уездах Вологодской губернии – по 67,1 д. об. п., в Сямженской волости и вовсе по 101,8 души, в среднем по всем удельным селениям Вологодской губернии – по 43,6 д. об. п. [3, 29, 30].

Если деревни в имении княгини Шаховской были более малолюдными по сравнению с поместьями в южных уездах Вологодской губернии, то людность дворов, напротив, была заметно выше на северо-востоке губернии. Например, в 1804 г. в среднем по имению В.А. Шаховской на двор приходилось 7,6 д. об. п. по V ревизии, то в поместье Ф. Соколовой только 4,7 души, в вотчине Щербатова в 1824 г. – 5,9 души по VII ревизии. Еще разительней эта разница выглядела при учете данных по волостям, когда в Григоровской, Вондокурской и Кузнецовской волостях в среднем по двору обитало свыше 8 душ и в Шешурской волости – даже более 10 д. об. п. (см. таблицы 1 и 2). Усредненная людность дворов наблюдалась по всем селениям Вологодской губернии, где ее показатель в 1800 г. составлял 6,4 д. об. п. [3, с. 21].

Необходимо отметить, что в помещичьих имениях число семей в среднем превышало количество дворов. Иными словами, в некоторых случаях в одном дворе проживало по несколько крестьянских семей (см. таблицы 1 и 2). Такая ситуация была характерна и для удельной деревни, в которой с 1830-х гг. Департамент уделов вынужден был вмешиваться в этот процесс [31].

Бытование более многолюдных дворов на северо-востоке Вологодской губернии объяснялось суровыми условиями хозяйствования и необходимостью ведения разнообразной неземледельческой деятельности, что требовало больше рабочих рук и, соответственно, существование многодетных семей. Вероятно, подобными обстоятельствами объяснялся и более высокий процент работников в этих отдаленных районах губернии. В 1804 г. в среднем по поместью княгини Шаховской «тягловые» работники (возраст от 18 до 60 лет) составляли 57,7 % ревизских д. м. п., тогда как в вотчине князя Щербатова – 49,8 %. В имении помещицы Соколовой на полноценных работников приходилось 53,2 % от ревизских д. об. п. (см. таблицы 1 и 2). Однако известно, что доля работников среди женщин была выше, нежели среди мужчин [3, с. 20].

Конечно, по отдельным волостям доля работников разнилась. Так, в 1804 г. в поместье Шаховской только в одной Горской волости они составляли 47,3 % от ревизских д. м. п., тогда как в Устьевской волости – 51,0 % и в остальных восьми волостях – от 56,1 до 68,2 %, а в имении Щербатова в 1824 г. эти показатели не превышали 52,3 % (см. табл. 1). Следует признать, что в целом по удельной деревне Вологодской губернии доля работников редко превышала половину ревизских душ, во всяком случае в 1840-х гг. [3, с. 20]. Отметим, что по сравнению с общегубернскими показателями и доля «полутягловых» работников (возраст от 16 до 18 лет) в помещичьих имениях была выше, составляя, например, в среднем по поместью Шаховской 11,5 % от

Таблица 3

Обеспеченность землей и скотом крестьян и доход с них в имении княгини В.А. Шаховской в 1804 г.

Provision with land and livestock for peasants and income from them in the estate of Princess V.A. Shakhovskaya in 1804

Table 3

|

Деревня, волость, уезд |

Десятин на душу м. п. по V ревизии1 |

Голов в расчете на 100 душ об. п. по V ревизии |

Доход, руб.2 |

||||||||

|

Усадьба |

Пашня |

Сенокос |

Всего |

Лошади |

Крупный рог. скот |

Мелкий скот |

Все-го3 |

Пти-ца4 |

Всего |

Оброк |

|

|

Половники (деревни): |

|||||||||||

|

Окуловка5 |

0,27 |

1,4 |

– |

1,7 |

37,1 |

165,7 |

117,1 |

214,6 |

77,1 |

6,76 |

5,50 |

|

Нероновская |

0,20 |

1,3 |

17,9 |

19,4 |

62,5 |

112,5 |

137,5 |

188,8 |

75,0 |

3,75 |

2,49 |

|

Крестьяне (волости): |

|||||||||||

|

Горская |

0,21 |

3,0 |

9,3 |

12,5 |

23,3 |

83,0 |

117,0 |

118,0 |

32,4 |

6,04 |

4,78 |

|

Григоровская |

0,17 |

1,9 |

12,5 |

14,8 |

30,1 |

161,0 |

122,0 |

203,3 |

53,7 |

4,85 |

3,59 |

|

Нюбская |

0,26 |

3,2 |

3,3 |

6,7 |

32,9 |

96,1 |

127,0 |

141,6 |

40,8 |

6,49 |

5,23 |

|

Пицкая |

0,28 |

2,1 |

3,1 |

5,4 |

37,4 |

98,1 |

186,5 |

154,1 |

43,9 |

8,52 |

7,26 |

|

Устьевская |

0,18 |

1,1 |

2,5 |

3,7 |

35,2 |

105,9 |

132,4 |

151,3 |

32,4 |

4,84 |

3,58 |

|

Шешуровская |

0,24 |

2,6 |

5,9 |

8,7 |

23,8 |

78,8 |

96,9 |

112,2 |

35,0 |

6,07 |

4,81 |

|

Сольвычегодский уезд6 |

0,22 |

2,4 |

8,8 |

11,5 |

29,4 |

99,2 |

128,9 |

141,5 |

38,8 |

6,28 |

5,02 |

|

Сольвычегодский уезд, включая половников |

0,23 |

2,4 |

8,6 |

11,2 |

30,0 |

101,6 |

128,6 |

144,4 |

40,5 |

6,26 |

5,00 |

|

Вондокурская |

0,11 |

2,3 |

2,2 |

4,6 |

30,3 |

101,1 |

169,0 |

148,2 |

46,8 |

4,64 |

3,38 |

|

Кузнецовская |

0,18 |

2,4 |

0,3 |

2,9 |

29,0 |

112,4 |

119,9 |

153,5 |

49,8 |

6,01 |

4,75 |

|

Удимская |

0,22 |

1,9 |

0,6 |

2,8 |

35,4 |

97,3 |

173,0 |

150,0 |

60,6 |

7,89 |

6,63 |

|

Цареконстантиновская |

0,23 |

1,8 |

0,7 |

2,7 |

33,1 |

75,3 |

136,7 |

122,0 |

64,4 |

5,04 |

3,78 |

|

Великоустюгский уезд |

0,18 |

2,1 |

1,0 |

3,3 |

31,9 |

96,0 |

149,7 |

142,8 |

55,3 |

5,79 |

4,53 |

|

Всего |

0,20 |

2,2 |

4,7 |

7,1 |

30,9 |

98,8 |

139,3 |

143,6 |

48,8 |

6,02 |

4,76 |

Примечание: 1 – итоговые показатели могут не совпадать в связи с сокращениями цифр до десятых долей; 2 – доход в расчете на душу м. п. по V ревизии; 3 –10 голов мелкого скота засчитаны за одну особь крупного скота; 4 – в дер. Окуловка, кроме кур, имелось два гуся; 5 – сенокосом и лесом «пользуются при других селениях»; 6 – включая 988,5 дес. сенокоса в дачах по р. Лахома.

Источники: РГИА, Ф. 515. Оп. 7. Д. 10. Л. 41–183 об.; Оп. 10. Д. 587. Л. 27 об.–32 об.

Sources: RGIA. F. 515. Op. 7. D. 10. P. 146 об.–147; Op. 10. D. 587. P. 27 об.–32 об.

ревизских д. м. п., по волостям – от 9,1 до 16,7 % (см.табл. 1) [3, с. 20].

Данные табл. 3 показывают, что в 1804 г. в среднем на одну ревизскую д. м. п. в имении Шаховской приходилось 7,1 дес. тягловой земли, в том числе пашни – 2,2 дес. и сенокоса – 4,7 дес. По волостям наблюдались существенные колебания:в Устьевской волости душевой надел пашни составлял 1,1 дес., а в Нюбской волости – 3,2 дес. В обеспеченности пашней различия между крестьянами по уездам рассматриваемого имения были не существенными. Другое наблюдалось в отношении сенокосов – ими лучше были обеспечены крестьяне Сольвычегодского уезда, в котором их площадь на душу составляла от 3,7 до 12,5 дес. (всего 8,6 дес.), против от 0,3 до 2,2 дес. (всего 1,0 дес.) в Великоустюгском уезде (см. табл. 3). В целом по удельной деревне Вологодской губернии наделы были меньше – в 1800 г. на 1 ревизскую д. м. п. приходилось по 1,2 дес. пашни и 0,6 дес. сенокоса [32]. Нужно осознавать, что в реальности угодий насчитывалось больше, особенно сенокосов, которые были разбросаны по лесам и трудно учитывались. В Соль-вычегодском уезде, например, в распоряжении кре- стьян княгини Шаховской находились «дачи по реке Лахоме», в которых было «988,5 дес. покосов, 150,8 леса при селениях и 8799,9 дес. леса отхожего» (см. карту) [22, л. 146 об.–147]. Всего в имении Шаховской на одну ревизскую мужскую душу в Соль-вычегодском уезде приходилось по 11,2 дес. леса «при селениях» и 21,1 дес. «отхожего» леса, в Великоустюгском уезде соответственно – 2,6 и 3,6 дес. леса [22]. Отметим, что после покупки поместий удельное ведомство стало считать лес сугубо своей собственностью и предоставление части его крестьянам при отмене крепостного права засчитывало «лесные и кустарные заросли» в качестве прирезки [33, 34].

Материалы табл. 3 показывают, что в имении Шаховской в расчете на 100 д. об. п. приходилось 30,9 лошадей, 98,8 голов крупного рогатого скота, 139,3 голов мелкого скота и в пересчете на крупный скот – 143,6 голов. При этом обеспеченность скотом крестьян имения по уездам оставалась примерно на одном уровне. Правда, в Сольвычегодском уезде в расчете на 100 душ крестьян было немного больше коров, в Великоустюгском уезде – лошадей и мелкого скота. Конечно, по волостям такие разли- чия были иногда очень зримыми. В Вологодском уезде, в поместье Соколовой, обеспеченность рабочим скотом была лучше. Здесь в расчете на 100 д. об. п. приходилось 46,8 лошадей, 98,9 коров и 131,9 голов мелкого скота (см. табл. 2). Отметим, что у крестьян Соколовой имелось больше кур и петухов. У них на 100 д. об. п. приходилось 193,1 шт. птицы, тогда как в имении Шаховской – 48,8 шт. (см. таблицы 2 и 3). В целом по удельной деревне Вологодской губернии в среднем в 1798–1799 гг. в расчете на 100 д. об. п. имелось 27,3 лошадей, 81,0 коров, 74,0 голов мелкого скота и в пересчете на крупный скот – 115,7 голов [35, 36]. Иными словами, крестьяне купленных имений превосходили удельных поселян и по указанному основополагающему компоненту хозяйствования.

Среди историков принято считать, что помещичьи крестьяне выплачивали в пользу собственника большие подати, нежели крестьяне казенные и удельные. Этот посыл в целом подтверждается. Так, в 1798–1810 гг. для удельных поселян Вологодской губернии был определен единый оброк в размере 4,08 руб. с ревизской д. м. п., тогда как в 1804 г. в Сольвычегодском уезде оброк с ревизской души в пользу княгини Шаховской составлял 5,0 руб., в Великоустюгском – 4,53 руб. и в целом по имению – 4,76 руб. (см. табл. 3). Однако в имении Шаховской душевой оброк варьировался по волостям и для 371 ревизской души крепостных, или 40,5 % он был даже меньше, чем в удельной деревне (см. табл. 3). В 1810 г. удельный оброк для 8 289 ревизских д. м. п. Вологодской губернии, включая бывших крепостных Шаховской, был определен в размере 7,0 руб., в 1812 г. увеличен до 8,0 руб. [37, 38], т. е. крепостные полностью переводились на удельные нормы. Иное наблюдалось по вотчине Щербатова, в которой в 1824 г. существовал 20-рублевый душевой оброк и на котором крестьян оставили в уделе. После многочисленных жалоб «покупным» крестьянам душевые оброки с 1827 г. снизили до 15,0 руб., тогда как удельные крестьяне Вологодской губернии с 1824 г. выплачивали по 8,0 руб. с ревизской д. м. п. [28, л. 221–227; 39]. Положение для упомянутых бывших крепостных усугублялось тем, что удел вскоре стал разворачивать так называемую политику попечительства [31, 40]. В ее рамках существенно ограничивалось отходничество и возможности для промыслов, вводилась общественная запашка и другие меры регулирования для свободы хозяйствования [41, 42].

Таким образом, покупка уделом помещичьих имений в 1804 и 1824 гг. изменила ситуацию в удельной деревне Вологодской губернии. Площадь владений ведомства и численность крестьян заметно возросли в Сольвычегодском, Вологодском, Кад-никовском и Грязовецком уездах. За счет «покупных» удельные крестьяне появились в Великоустюгском уезде. В результате в Вологодской губернии были сформированы два удельных отделения и несколько новых волостей. Заселенность приобретенных селений уступала таковой в целом по удельной деревне Вологодской губернии, тогда как людность дворов в дворянских поместьях на юге губернии была ниже, чем на северо-востоке регио- на. Основные элементы хозяйствования крестьян в помещичьих имениях выглядели более предпочтительными относительно этих элементов в удельных поселениях губернии. Крепостные дворы имели более высокую долю работников, в расчете на ревизские души – больше земельных угодий и рабочего и продуктивного скота.

Список литературы Характеристика помещичьих имений Вологодской губернии, приобретенных удельным ведомством в 1804 и 1824 годах

- Кабузан В.М. Изменения в размещении населения России в XVIII - в первой половине XIX в. (По материалам ревизий). М., 1971. 190 с.

- Васильев Ю.С. Избранные труды по истории Европейского Севера России XII - XVII веков. 2-е изд., испр. и доп. Вологда, 2013. 256 с.

- Котов П.П. Удельные крестьяне на Европейском Севере России: размещение и демографические процессы // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Общественные и гуманитарные науки». 2013. № 1 (130). С. 18-22.

- История крестьянства СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции в 5-ти т. М., 1993. Т. 3. 664 с.

- Ковальченко И.Д. Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX в. М., 1967. 400 с.

- Котов П.П. Роль законодательных актов Российской империи в изучении результативности земледелия в XVIII - XIX веков // История государства и права. 2010. № 22. С. 12-14.

- История северного крестьянства. Архангельск, 1984. Т. 1. 432 с.

- Колесников ПА. Северная деревня в XV -первой половине XIX века. Вологда, 1976. 416 с.

- Котов П.П. Повинности государственных крестьян Европейского Севера России в конце XVIII - первой половине XIX в. // Социально-демографические аспекты истории Северного крестьянства (XVII-XIX вв.). Сыктывкар, 1985. С. 74-86.

- Иловайский И.Б. Арендные отношения в государственной деревне во второй трети XIX в. (По материалам Вологодской губернии) // Аграрные отношения и история крестьянства Европейского Севера России (до 1917 года). Сыктывкар, 1981. С. 117-126.

- Котов П.П. Хозяйство удельных крестьян Севера середины XIX века // Хозяйство северного крестьянства в XVI - начале XX вв. Межвузовский сборник. Сыктывкар, 1987. С.21-29.

- Попов СА Паспортные документы сельского населения Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии в начале XX века // Ученые записки Петрозаводского университета. 2020. Т. 42. № 6. С. 83-90.

- Боголюбов ВА Удельные крестьяне // Великая реформа. В 6-ти т. М., 1911. Т. 2. С. 294-364.

- История уделов за столетие их существования. 1797-1897. В 3-х т. СПб., 1901-1902. Т.1. 723 с.

- История уделов за столетие их существования. 1797-1897. В 3-х т. СПб., 1901-1902. Т.2. 581 с.

- Гриценко Н.П. Удельные крестьяне Среднего Поволжья (Очерки). Грозный, 1959. 585 с.

- Никулина Н.Ю. Ликвидация удельной земельной собственности в России // Северо-Запад в аграрной истории России. Калининград, 1986. С. 38-45.

- Дунаева Н. В. Удельные крестьяне как субъекты права Российской империи (конец 18-первая половина 19 в.). СПб., 2006. 284 с.

- Индова Е.И. Дворцовое хозяйство России. Первая половина XVIII в. М., 1964. 352 с.

- Половинкин Н.С. Дворцовые (удельные) крестьяне Среднего Поволжья и Приуралья (вторая половина XVI - первая половина XIX веков). Тюмень, 1992. 142 с.

- Полное собрание законов Российской империи. Собрание Первое. СПб., 1830. (Далее -ПСЗРИ-1). Т. XXIV. № 17906. С. 525-569.

- Российский государственный исторический архив (далее - РГИА). Ф. 515. Оп. 7. Д. 10.

- ПСЗРИ-1. Т. XXV. № 18423. С. 126.

- РГИА. Ф. 515. Оп. 1. Д. 13. Л. 43-48.

- РГИА. Ф. 515. Оп. 10. Д. 587. Л. 9 об.-13, 25 об.-28 об.

- РГИА. Ф. 515. Оп. 7. Д. 37.

- ПСЗРИ-1. Т. XXX. № 23020. С. 226-258.

- РГИА. Ф. 515. Оп. 10. Д. 773. Л. 1-227.

- Государственный архив Архангельской области (далее - ГААО). Ф. 1. Оп. 3. Д. 277. Л. 13 об. - 14.

- РГИА. Ф. 515. Оп. 5. Д. 7. Л. 1 об.-321.

- Котов П.П. Политика попечительства удела и ее результаты: на примере Европейского Севера России // Вестник Удмуртского университета. Серия 5: История и филология. 2012. Вып. 3. С. 103-107.

- РГИА.. Ф. 515. Оп. 5. Д. 67. Л. 1 об.-181.

- Котов П.П. К вопросу о реформе 1863 г. на Севере // Изучение аграрной истории Европейского Севера СССР на современном этапе. Сыктывкар, 1989. С. 78-83.

- Котов П.П. О земельном обеспечении бывших удельных крестьян по реформе 1863 года // Буржуазные реформы в России второй половины XIX века. Воронеж, 1988. С. 54-63.

- РГИА.. Ф. 515. Оп. 5. Д. 838. Л. 83-122 об.

- РГИА. Ф. 515. Оп. 5. Д. 839. Л. 37-78.

- РГИА.. Ф. 515. Оп. 13. Д. 791. Л. 26-34.

- ПСЗРИ-1. Т. XXXI. № 24708. С. 806.

- РГИА. Ф. 515. Оп. 1. Д. 31. Л. 27-32.

- Гриценко Н.П. Политика феодального «попечительства» удельного ведомства над крестьянами // Ученые записки Чечено-Ингушского педагогического института. 1958. № 10. С. 249-287.

- Котов П.П. Особенности отходничества удельных крестьян Европейского Севера России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. 2012. Вып. 3. С. 149-155.

- Котов П.П. Общественная запашка в удельной деревне России в 1828-1861 годах: по материалам Европейского Севера // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. 2018. Т. 28. №. 1. С. 13-22.