Характеристика растительных сообществ гумидных высокогорий Алтае-Саянской горной области по запасам фитомассы

Автор: Самбыла Ч.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 11, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты ис-следования (2007-2010 гг.) восьми эталонных полигонов растительности (Кузнецкий Ала-тау, хребты Ивановский, Семинский, Крыжина, Ойский, Кулумыс, Ергаки, Куртушибинский), расположенных в высокогорном поясе гумид-ного биоклиматического сектора Алтае-Саянской горной области. Учет фитомассы проводили методом укосов с площадки 0,25 м2 в пяти- и десятикратной повторности. В анализ включены данные фитомассы 1350 учетных площадок, в том числе надземной (900) и подземной (450). Установлено, что об-щие запасы фитомассы (ОФМ) растительно-сти высокогорий гумидого сектора области варьируют в широких пределах: в различных со-обществах -17332÷259 г/м2, формациях - 17095÷453 и группах формаций - 13272÷742 г/м2. Наибольшие показатели характерны подголь-цовым кустарникам, наименьшие - травяным тундрам. В структуре ОФМ разных типов со-обществ участие надземной составляющей в среднем варьирует в пределах 53÷18 %, под-земной - 47÷83 %. Существенный вклад в формирование общей массы вносит подземная масса, в том числе подземные органы расте-ний на глубине 0-10 см почвы (90-97 %). Со-отношение запасов надземной и подземной фитомассы в разных типах сообществ со-ставляет 1:1÷1:5, что показывает емкость подземного яруса по отношению к накоплению общей фитомассы. Показана и охарактеризо-вана тесная зависимость запасов ОФМ от надземной и подземной массы, а также взаим-ная обусловленность запасов ПФМ от массы подземных органов растений на глубине 0-10 и 10-20 см почвы (r = 0,77-0,99).

Запасы надземной и под-земной фитомассы, растительные сообще-ства, гумидный биоклиматический сектор, алтае-саянская горная область

Короткий адрес: https://sciup.org/140224179

IDR: 140224179 | УДК: 581:

Текст научной статьи Характеристика растительных сообществ гумидных высокогорий Алтае-Саянской горной области по запасам фитомассы

Введение. При характеристике первичной продукции растительного покрова континентов ряд исследователей большое значение придавали климатическим факторам [1, 2], рельефу [3], а также фитоценотическим показателям [4– 9]. С одной стороны, в гумидных высокогорьях значительное влияние на растительность оказывает распределение и динамика снегового покрова, особенности зимнего промерзания почв, длительность вегетационного периода и т. д. [10]. С другой стороны, в условиях обильного снегонакопления и короткого вегетационного периода в сообществах формируется различная фитомасса не только в типах сообществ, но и в пределах однотипных ценозов. Вместе с тем, следует обратить внимание и на слабую освещенность запасов общей фитомассы (ОФМ), в том числе подземной составляющей, сообществ гумидных высокогорий Алтае-Саянской горной области (АСГО), в связи с этим сложно охарактеризовать особенности их функционирования.

Цель исследования : характеристика ландшафтообразующих сообществ гумидного био-климатического сектора Алтае-Саянской горной области по запасам фитомассы.

Материалы и методы исследования . В пределах гумидного биоклиматического сектора (ГБС) АСГО луга занимают обширные пространства в гольцовом и подгольцовом поясах высокогорий. Наиболее распространены субальпийские луга с доминированием Аconitum septentrionale, A. sajanense , Saussurea latifolia , Athyrium distentifolium , Stemmacantha carthamoidres Veratrum lobelianum, Geranium albiflorum , Bistorta mojor , Euphorbia pilosa и альпийские – Doronicum altaicum , Aquilegia glandulosa , Sibbaldia procumbens , Ranunculus altaicus ценозы. По мере увеличения абсолютных высот и расчлененности рельефа с севера на юг увеличивается разнообразие экологических условий, способствующих формированию тундровых сообществ с доминированием Juniperus sibirica , Rhododendron aureum Dryas oxyodonta, Empetrum nigrum, Hierochloe alpina и др. [11, 12].

Материалом для исследований послужили данные фитомассы, собранные автором в

2007–2010 гг. в восьми эталонных полигонах растительности (Кузнецкий Алатау, хребты Ивановский, Семинский, Крыжина, Ойский, Ку-лумыс, Ергаки, Куртушибинский), характеризующие гумидный биоклиматический сектор Алтае-Саянской горной области [12]. Учет надземной фитомассы (НФМ) проводился методом укосов с площадок 0,25 м2 в десятикратной повторности, подземной фитомассы (ПФМ) – методом монолитов в пятикратной повторности [13], а число учетных площадок составило 900 и 450 соответственно. В анализ включены запасы фитомассы 900 учетных площадок, соответствующие 90 различным сообществам, 34 формациям и 7 типам сообществ, относящимся к 2 классам формаций – высокогорные тундры и луга. Типы сообществ согласно экологоморфологической [14] и эколого-исторической классификации [12] соответствуют группам формаций, в составе которых нами рассматриваются подгольцовые кустарники (3 %), кустарничковые (20 %), кустарниковые (19 %), лишайниковые (13 %), травяные тундры (4 %), субальпийские (27 %) и альпийские луга (14 %). Все образцы НФМ высушивали до абсолютно сухого состояния [15]. Полученные данные обработали статистически общепринятыми методами [16], а также при помощи прикладных пакетов программ «SNEDECOR» [17], «Statistica 6.0» for Windows. Для определения взаимосвязей признаков использован коэффициент корреляции Бравэ-Пирсона (r), для пространственной вариабельности значений фитомассы были определены среднее арифметическое и стандартная ошибка.

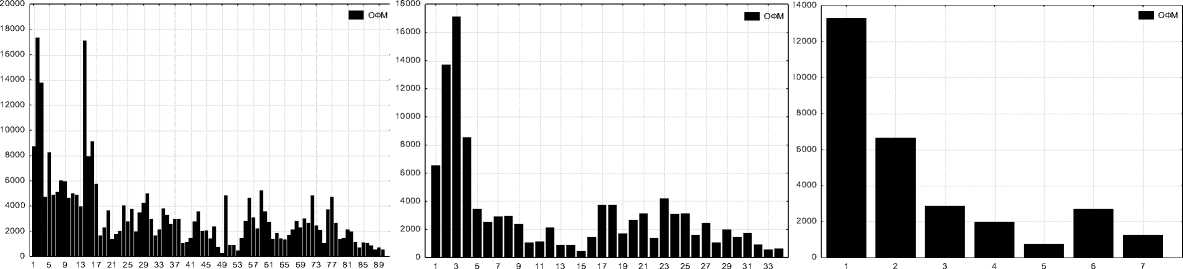

Результаты исследования и их обсуждение . Запасы ОФМ растительности гумидных высокогорий варьируют в широких пределах: в отдельных сообществах – 259÷17332 г/м2, в формациях – 453÷17095 и в группах формаций – 742÷13272 г/м2 (рис. 1, А–В). Значительное варьирование этого показателя прослеживается и в пределах однотипных сообществ. Так, в лишайниковых тундрах ОФМ колеблется от 260 (дриадово-кладониевые) до 5000 г/м2 (овсяни-цево-кладониевые), что, несомненно, связано с фракционным составом фитомассы.

Для классификации высокогорных сообществ по величине ОФМ был построен вариационный ряд, позволивший выделить уровни (или классы) запасов (табл.).

nxXvH эпУээюггогопд,

А Б В

Г

Рис. 1. Распределение запасов ОФМ: А – в сообществах (n=90); Б – в формациях (n=34); В – в группах формаций (n=7) ГБС АСГО, г/м2 абс. сух. массы; Г – соотношение НФМ и ПФМ, %, (n=90, 34 и 7 соответственно). Сообщества: 1–3 – подгольцовые кустарники; тундры: 4–17 – кустарниковые, 18–38 – кустарничковые, 39–50 – лишайниковые, 51–53 – травяные; луга: 54–77– субальпийские, 78–90 – альпийские. Формации: доминанты: 1 – Betula rotundifolia, 2 – Pentaphylloides fruticosa, 3 – Juniperus sibirica, 4 – Rhododendron aureum, 5 – Empetrum nigrum, 6 – Vaccinium myrtillus, 7 – Vaccinium uliginosum, 8 – Vaccínium vítis-idaéa, 9 – Dryas oxyodonta, 10 – Alectoria ochroleuca, 11 – Cetraria islandica, 12 – виды рода Cladonia, 13 – Festuca kryloviana, 14 – F. sphagnicola, 15 – Hierochloe alpina, 16 – Аconitum sajanense, 17 – А. septentrionale, 18 – Athyrium distentifolium, 19 – Saussurea latifolia, 20 – Stemmacantha carthamoidres, 21 – Veratrum lobelianum, 22 – Hedysarum theinum, 23 – Geranium albiflorum, 24 – Anthoxanthum alpinum, 25 – Bistorta mojor, 26 – Deschampsia caespitosa, 27 – Euphorbia pilosa, 28 – Trollius asiaticus, 29 – Aquilegia glandulosa, 30 – Doronicum altaicum, 31– Schultzia crinita, 32 – Sibbaldia procumbens, 33 – Viola altaica, Callianthemum sajanense, Gentiana grandiflora, 34 – Ranunculus altaicus. Группы формаций: 1 – подгольцовые кустарники; тундры: 2 – кустарниковые, 3 – кустарничковые, 4 – лишайниковые, 5 – травяные; луга: 6 – альпийские, 7 – субальпийские

Характеристика типов сообществ ГБС АСГО по величине общего запаса фитомассы, г/м2 абс. сух. массы (средние значения)

|

Уровень запаса |

Общая фитомасса |

Типы сообществ |

|

Высокий |

13272 |

Подгольцовые кустарники |

|

Средний |

6652 |

Кустарниковые тундры |

|

Низкий |

2862÷2707 |

Кустарничковые тундры, субальпийские луга |

|

Очень низкий |

1969÷742 |

Альпийские луга, лишайниковые и травяные тундры |

В разных типах сообществ запасы ОФМ в среднем колеблются от 742 (травяные тундры) до 13 272 г/м2 (подгольцовые кустарники). Высокие уровни запасов ОФМ соответствуют сообществам подгольцовых кустарников, что в 7– 18 раза больше, чем в сообществах альпийских лугов, а также лишайниковых и травяных тундр. Средним уровнем запаса ОФМ характеризуются кустарниковые тундры, а низким, не превышающим 3000 г/м2, – кустарничковые и субальпийские луга. На основе данных ОФМ между разными типами сообществ при уровне значимости р < 0,05 выявлены достоверные различия. В структуре ОФМ в рассматриваемых типах сообществ участие НФМ в среднем варьирует в пределах 18÷53 %, ПФМ – 47÷83 %. При этом соотношение НФМ и ПФМ колеблется от 1:1 (лишайниковые и травяные тундры) до 1:5 (альпийские луга). Интересно, что в подгольцовых кустарниках, кустарниковых и кустарничковых тундрах этот показатель равен 1:2, а в субальпийских лугах составляет 1:3 (см. рис. 2, Г). Следовательно, распределение фитомассы в надземной и подземной сфере в лишайниковых и травяных сообществах более равномерное, а в луговых сообществах подземная масса в 3–5 раза больше, чем надземная.

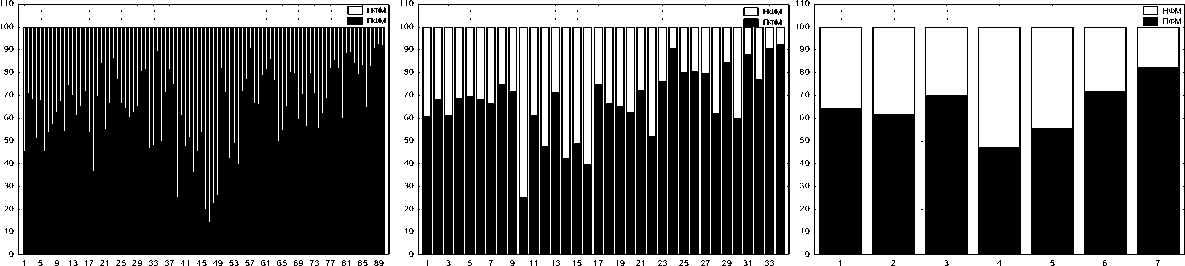

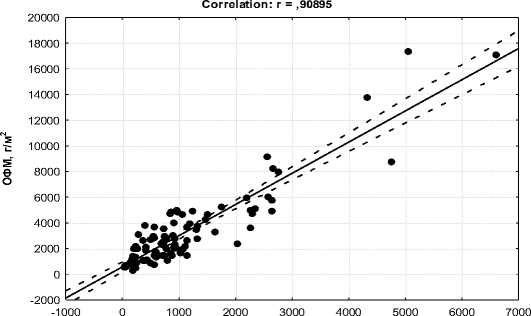

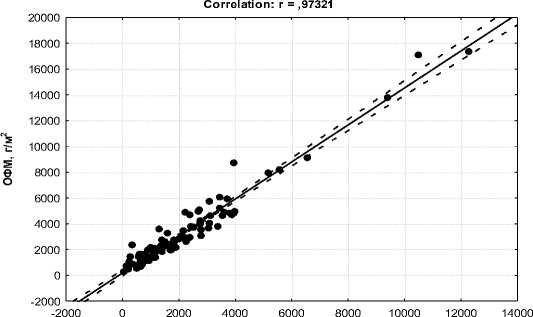

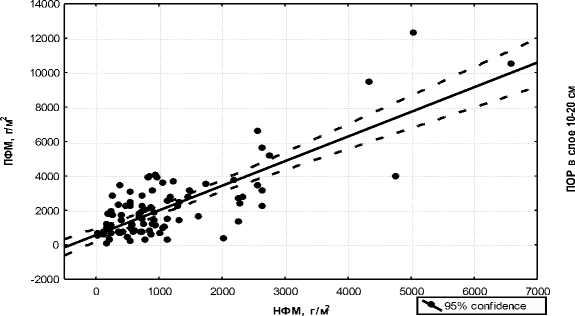

На основе детального анализа запасов фитомассы сообществ при уровне значимости р < 0,05 выявлены тесные достоверные связи между ОФМ и ее компонентами (рис. 2, А, Б). Полученные результаты позволяют судить о наличии зависимости ОФМ от НФМ и ПФМ в особенности (r = 0,91–1,00).

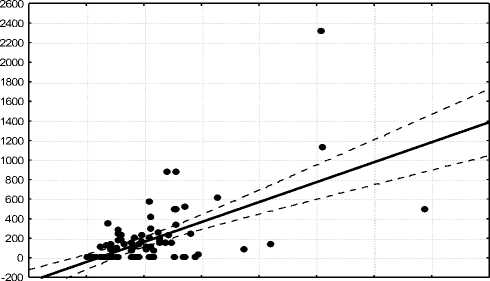

В результате сопоставления данных НФМ и ПФМ выявлено, что наибольшие их запасы в среднем соответствуют подгольцовым кустар- никам, наименьшие – сообществам альпийских лугов и травяных тундр (см. рис. 1, Г). В результате анализа данных надземной и подземной фитомассы сообществ установлено, что между анализируемыми показателями при уровне значимости р < 0,05 выявлены достоверные связи на разных уровнях организации сообществ (r = 0,79–0,98). Аналогичная взаимообусловленность имеет место также между ПФМ и подземные органами растений (ПОР) на глубине 0–10 и 10–20 см (r = 0,77–0,99), а также между ПОР 0–10 и ПОР 10–20 см (см рис. 2, В, Г).

Во всех исследованных сообществах следует обратить внимание на концентрацию ПОР в верхних горизонтах почвы (0–10 см), что, вероятно, зависит от многих факторов, в том числе и от каменистости субстрата, мощности почвенного профиля и близкого залегания горных пород. Интересен и тот факт, что поверхностным распределением подземной массы характеризуются и подгольцовые кустарники, кустарниковые тундры ( Betula rotundifolia ), а также многие луговые сообщества, расположенные в более защищенных местообитаниях (ложбины гор, пониженные элементы мезорельефа и др.). Здесь важно отметить, что в травяных тундрах, субальпийских лугах, а также кустарничковых, лишайниковых тундрах распределение корневой массы в слоях почвы 0–20 см достаточно гомогенное. Напротив, в альпийских лугах и особенно в лютиковых, сиббальдиевых лугах – гетерогенное. Выявлено, что запасы ПОР этих сообществ в слое 0–10 см практически не зависят от их проективного покрытия.

Общая фитомасса (ОФМ), г/м 2 = 571,82 + 2,4303 * НФМ, г/м2 ОФМ, г/м2 = 180,70 + 1,4350 * ПФМ, г/м 2

НФМ, г/м2 Zs 95% conf idence i ПФМ, г/м 2 [x 95% conf idence

riiiiCpH зп^ээнтохопд.

А Б

Подземная фитомасса (ПФМ), г/2м= 571,82 + 1,4303 * НФМ, г2/м Correlation : r = ,78875

Подземные органы растений (ПОР) в слое 10-20 см = -42,75 + ,10202 * ПОР в слое 0-1 Co rrel atio n : r = , 60704

-2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

ПОР в слое 0-10 см s 95% confidence ZJ

В

Г

Рис. 2. Зависимость общей фитомассы (ОФМ) от надземной фитомассы (НФМ) (А); зависимость ОФМ от подземной фитомассы (ПФМ) (Б); зависимость ПФМ от НФМ (В); зависимость массы ПОР (Г) в слое 10–20 см от ПОР в слое 0–10 см в сообществах ГБС АСГО (при n=90), г/м2 абс. сух. массы

Выводы. В основных сообществах высокогорий гумидного биоклиматического сектора Алтае-Саянской горной области общие запасы фитомассы варьируют в широких пределах: 259÷17332 г/м2, в том числе в формациях – 453÷17095 и в группах формаций – 742÷13272 г/м2. Наибольшие запасы общей фитомассы характерны подгольцовым кустарникам, наименьшие – травяным тундрам. Существенный вклад в формирование общей массы вносит подземная масса (47÷83 %), в том числе подземные органы растений на глубине 0–10 см почвы (90–98 %). Соотношение запасов НФМ:ПФМ в разных типах сообществ колеблется 1:1÷1:5, что показывает емкость подземного яруса по отношению к накоплению общей фитомассы.

Выявлена тесная зависимость запасов общей фитомассы от надземной и подземной массы, подземной составляющей от массы на глубине 0–10 и 10–20 см (r = 0,77–0,99), а также подземных органов растений в слое 10–20 см от массы верхнего 0–10 см слоя почвы.

Список литературы Характеристика растительных сообществ гумидных высокогорий Алтае-Саянской горной области по запасам фитомассы

- Rübel E. The replaceability of ecological factors and the law of the minimum//Ecology. -1935. -Vol. 16. -№ 3. -P. 336-343.

- Черепнин В.Л. Зависимость продуктивности растительности от климатических факторов//Ботан. журн. -1968. -№ 7. -Т. 53. -С. 881-889.

- Онипченко В.Г. Структура фитомассы и продуктивность альпийских лишайниковых пустошей//Бюл. моск. общества испыт. природы. отд. биол. -1985. -Т. 90. -Вып. 1. -С. 59-65.

- Седельников В.П. Продуктивность высоко-горных сообществ Алтае-Саянской горной области//География и природ. ресурсы. -1985. -№ 1. -С. 87-91.

- Янь У., Онипченко В.Г. Структура расти-тельных сообществ в связи со свойствами почвы в высокогорьях востока Цинхай-Тибетского нагорья//Альпийские экосистемы: структура и механизмы функционирования: тр. Тебердинского гос. биосферного заповедника. -М., 2005. -Вып. 30. -С. 57-89.

- Куминова А.В. Высокогорная растительность хребта Иолго (Северный Алтай)//Естественная кормовая база Горно-Алтайской автономной области: тр. биол. ин-та. -Новосибирск, 1956. -Вып. 2. -С. 237-257.

- Зверева Г.А. Фитоценотическая характеристика некоторых ассоциаций таежного пояса Восточного Саяна//Растительный по-кров Красноярского края. -Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, 1965. -Вып. 2. -С. 234-255.

- Красноборов И.М. Высокогорная растительность западной части Восточного Саяна//Растительность правобережья Енисея. -Новосибирск: Наука, 1971. -С. 136-172.

- Седельникова Н.В. Фитомасса лишайниковых синузий гольцового пояса Кузнецкого Алатау//Раст. ресурсы. -1974. -Т. 10. -С. 120-122.

- Седельников В.П. Флора и растительность высокогорий Кузнецкого Алатау. -Новосибирск: Наука, 1979. -167 с.

- Седельников В.П. Высокогорная растительность Алтае-Саянской горной области. -Новосибирск, 1988. -223 с.

- Зибзеев Е.Г., Самбыла Ч.Н. Структура фитомассы растительных сообществ гумидных высокогорий Восточного Саяна (на примере хр. Крыжина)//Сибирский экол. журн. -2011. -№ 3. -С. 395-403.

- Базилевич Н.И., Титлянова А.А. Определение величин нарастания, отмирания и разложения растительной органической массы комплексным методом оценки интенсивностей потоков в тундровых, лесных, пустынных биогеоценозах и в агроценозах//Методы изучения биологического круговорота в различных природных зонах. -М.: Мысль, 1978. -С. 157-170.

- Куминова А.В. Растительный покров Алтая. -Новосибирск, 1960. -450 с.

- Логинов Н.Я. Аналитическая химия: учеб. пособие. -М.: Просвещение, 1979. -480 с.

- Лакин Г.Ф. Биометрия. -М.: Высш. шк., 1990. -352 с.

- Сорокин О.Д. Прикладная статистика на компьютере. -Краснообск: Изд-во СО РАСХН, 2004. -162 с.