Характеристика сердечной деятельности в процессе занятия современной ритмической гимнастикой (сообщение 1)

Автор: Гужова Татьяна Ивановна, Арепина Наталья Юрьевна, Игнатьев Данила Игоревич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

Регулярные занятия ритмической гимнастикой, интенсивность которой определяется структурой выполняемых упражнений и музыкальным сопровождением, представляют собой своеобразную модель трудового процесса с соответствующей периодизацией (врабатывание, оптимальная работоспособность, утомление). Изменения функционального состояния сердца по данным частоты сердечных сокращений (ЧСС) прямо связаны с тенденцией экономизации функций сердечно-сосудистой системы (ССС) и носят адаптивно-приспособительный характер. Это является основой для проспективного анализа и интегративного прогноза функций ССС.

Ритмическая гимнастика, музыкальные акценты, корреляция и регрессия, прогноз

Короткий адрес: https://sciup.org/146279477

IDR: 146279477 | УДК: 746.42(075)

Текст научной статьи Характеристика сердечной деятельности в процессе занятия современной ритмической гимнастикой (сообщение 1)

Введение. Ритмическая гимнастика как средство оздоровления и физического совершенствования в настоящее время сложилось в определенную систему стандартных комплексов, методически проверенных и используемых в качестве учебных форм физического воспитания (Купер, 1989; Лисицкая, Сиднева, 2002). Согласно целевой установке работы, мы руководствовались с одной стороны понятиями общей физической подготовки, совершенствования и оздоровления организма занимающихся, с другой - наличием системы количественных оценок физической тяжести и нервной напряженности трудовых процессов (Болотов и др., 2001; Гжова, 2003). Корректный выбор испытуемых-женщин и формирование экспериментальных групп, обусловлены тем, что статистические выборки испытуемых должны были бы вписаться в единый возрастноц диапазон. Кроме того, исследования проведены с учетом особенностей организма женщин, ранее не занимавшихся спортом, особенно связанным с динамическими гимнастическими упражнениями. Поэтому в случаях сравнительных экспериментов контрольная группа формировалась из новичков, не имеющих опыта занятий ритмической гимнастикой.

Цель работы - дать физиологическую оценку разового занятия ритмической гимнастикой с анализом исследуемых функций согласно его периодизации и физиолого-эргономичной характеристики.

Методика. Характеризуя используемую нагрузку, следует отметить, что при стопроцентном положительном отношении испытуемых к выполняемым под специальную музыку динамическим упражнениям, нами оптимально решались проблемы объективной физиологической адекватизации используемых физических средств обследуемому контингенту занимающихся. Прежде всего, исследуемая нами физическая тренировка, направленная на совершенствование гармоничности телосложения в сочетании с развитием двигательных качеств, не должна была способствовать повышению массы тела занимающихся. Если же рассматривать используемые в нашем эксперименте занятия ритмической гимнастикой в качестве своеобразной модели физического труда, то целевая установка на выполнение данной работы способствовала не снижению её тяжести и физиологической стоимости (как при трудовой деятельности), а наоборот, оптимальному увеличению нагрузки. Процесс врабатывания при этом, естественно, оптимизировался посредством специальных упражнений вводной части или разминки. В результате следующая, основная часть занятия, аналогичная периоду оптимальной работоспособности с проявлениями рабочего максимума, удлинялась и по возможности интенсифицировалась.

Здесь, в отличие от трудового процесса, главной целью является сама нагрузка, которая при вариациях её интенсивности обычно бывает оптимальной, а, следовательно, играющей гармонизирующую, тренирующую и оздоровительную роль. Это закономерно вызывает мышечное утомление, которое, согласно нормам и правилам физического воспитания, должно быть «смягченно» обеспечением «плавного» перехода к исходным показателям без нарушений дальнейшей индивидуальной физической и умственной работоспособности испытуемых. Поэтому окончанию каждого занятия предшествовал своеобразный «успокоительный» период, постепенно снижающий нагрузку основной части и в определенной мере нейтрализующий процесс утомления по принципу превентивной его профилактики (Сиднева, Гониянц, 2000; Хоудли, Френке, 2000).

Поскольку музыкальное сопровождение - важнейшая особенность ритмической гимнастики, анализ занятий строился на основе сформировавшихся условно-рефлекторных связей музыки и движений (Сосина, Фабиа, 2000). Используя «метод комбинированного сложения» с повторениями и последовательной интеграцией упражнений в двигательные комбинации, мы применили оптимально сочетание их с музыкальными акцентами и выходом на регистрацию ЧСС, как наиболее чуткого индикатора многочисленно характеризуемой мышечной деятельности в одном занятии (табл.1)

Таблица 1

Количественная характеристика метода прогрессирующего сложения при составлении комбинаций элементов ритмической гимнастики

|

Число комбинаций |

Число двигательных элементов в комбинации |

Интегрированное количество движений |

|

1 |

16 |

16 |

|

2 |

16 |

32 |

|

3 |

32 |

64 |

|

4 |

16 |

80 |

|

5 |

48 |

128 |

|

6 |

16 |

144 |

В качестве объекта исследований нами выбраны занимающиеся ритмической гимнастикой женщины, в возрасте 18-36 лет, из которых по мере проведения исследований формировались статистически репрезентативные экспериментальные группы. В первую (контрольную) группу входили те, кто ранее регулярно не занимался физическими упражнениями, все остальные испытуемые занимались ритмической гимнастикой регулярно 2 раза в неделю по 60 минут без перерывов в одинаковых условиях под руководством квалифицированных специалистов-тренеров по составленному нами комплексу базовых элементов ритмической гимнастики.

Результаты и обсуждение. Прежде всего, планировалось уточненное исследование ЧСС, анализ которого позволяет определить физиологические механизмы тех или иных изменений сердечной деятельности испытуемых в процессе каждого периода занятий. Согласно периодичности занятия расчеты ЧСС сопровождались регистрацией числа акцентов музыкального сопровождения, напрямую характеризующих двигательную активность занимающихся (табл. 2).

В начале занятий (10 минут) соответственно задачам данного периода интенсификация музыки акцентов, сопровождается аналогичным повышением числа движений, ЧСС от 84,3 ± 3,4 до 128,8 ± 5,6 уд мин. В этом плане, вероятно, следует принять за основу то, что в самом начале занятия инициальное рабочее возбуждение центров симпатической нервной системы возникает вследствие прихода импульсов из двигательных центров. Дальнейшие же «разминочные» изменения ЧСС испытуемых есть результат комплексного взаимодействия экзо- и эндогенной регуляции сердечно-сосудистой системы в связи с возрастающими запросами, в основном, периферических сосудов (Болотов и др., 2001).

Таблица 2

Показатели ЧСС в процессе одного занятия ритмической гимнастикой

|

Исследуемые показатели |

Исходные данные |

Время регистраций (мин) |

После занятия |

|||||

|

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

|||

|

ЧСС (уд/мин) |

84,3± 3,4 |

128,8± 5,6 |

138,8± 4,2 |

142,1± 6,4 |

130,4± 7,8 |

119,2± 4,8 |

109,4± 3,8 |

92,4± 8,2 |

|

Число музыкальных акцентов |

- |

90 |

НО |

145 |

185 |

165 |

70 |

- |

Проявление в основной части занятия комбинаций сложнокоординационных движений (бег, прыжки, повороты и наклоны туловища, разнонаправленные движения рук высокой амплитуды, модификации локомоций) сопровождается интенсификацией музыкального сопровождения до 145-185 музыкальных акцентов.

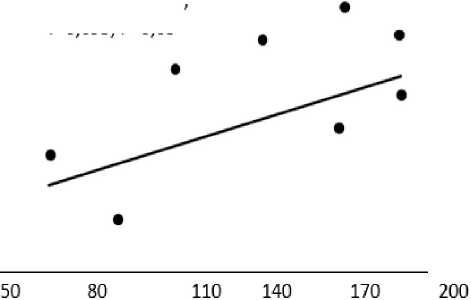

у=0,2995х+81,208;

г-0,695: Р<0,05

у д/м ИН

муз.акц.

Рисунок. Регрессионная зависимость ЧСС испытуемых от числа акцентов музыкального сопровождения в процессе занятий

Характерно при этом, что ЧСС в основной части занятия стабильна на уровне 138,8±4,2 - 142,1±6,4 уд мин и ее изменения в данный момент не согласованны с прогрессирующим повышением числа музыкальных акцентов (рисунок). Это можно рассматривать как своеобразное насыщение ССС, обусловленное тем, что дальнейшая адаптация сердца занимающихся осуществляется за счет увеличения не только числа его сокращений, но и других ритмических характеристик сердечной деятельности (Озолинь, 1984).

Смена характера упражнений в заключительной части занятия, связанная с постепенным понижением темпа музыкального сопровождения до 70 акцентов и нисходящим переходом мелодического рисунка музыки, соответствует набору движений, часто пассивных и направленных, в основном, на развитие гибкости позвоночник и суставной подвижности. Поэтому снижение ЧСС до 119,2±4,8; 109,4±3,8 и 92,4±8,2 уд/мин в заключительной части занятия вполне естественно, а в целом изменения музыкальных акцентов и ЧСС в процессе разового занятия лонгитудинально достоверно скоррелированны. Подобные взаимоотношения количественных показателей физической работоспособности занимающихся имеют, на наш взгляд, важное значение для прогностической интерпретации результатов экспериментальных исследований. В целом изменения сердечной деятельности в процессе разового занятия ритмической гимнастикой носят адаптивно-приспособительный характер, способствуя развитию своеобразной физической тренированности и экономизации функций (Дубровский, Федорова, 2003). Можно считать фактором прогноза благоприятного воздействия комплекса ритмической гимнастики на сердечно-сосудистую систему.

С учетом двигательных характеристик занятий (количество динамических движений, наличие статических усилий и постуральной активности) анализируемая нами двигательная деятельность на занятиях ритмической гимнастикой была отнесена к категории физических работ высокой тяжести (Бернштейн, 1990). Это существенно дополняет имеющееся аналитические данные и может составить определенную количественную базу для физиологоэргономической оценки исследуемых средств физического воспитания.

Выводы. 1. Регулярные занятия ритмической гимнастикой, интенсивность которой определяется структурой и музыкальным сопровождением упражнений, представляют собой своеобразную 60минутную модель трудового процесса с соответствующей переодизацией (врабатывание, оптимальная работоспособность, утомление). Наивысшая интенсивность занятий, сопровождающая повышением ЧСС до 142,1±6,4 уд/мин., соответствует числу движений, сопровождаемых 145-185 музыкальными акцентами, наименьшая 109,4±3,8 уд/мин - 70 акцентами.

-

2. Параметр системной гемодинамики ЧСС по мере стажа занятий изменяется в направлении экономизации функций и развития физической тренированности поскольку носит адаптивноприспособительный характер. В результате изменения числа музыкальных акцентов положительно скоррелированы с аналогичными изменениями ЧСС (г= 0,695, Р<0,05).

-

3. Лонгитудинальное коррелирование ЧСС и комбинированного сложения музыкально акцентированных специфических упражнений представляет собой вероятность регрессионной интерпретации функции сердца в связи с особенностями физических воздействий.

CARDIAC ACTIVITY UNDER THE MODERN RYTHMIC

GYMANSTICS

T.I. Guzhova, N.Yu. Arepina, D.I. Ignatiev

Гужова Т.И. Характеристика сердечной деятельности в процессе занятий современной ритмической гимнастикой (сообщение 1) / Т.И. Гужова, Н.Ю. Арепина, Д.И. Игнатьев // Вести. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2017. № 4. С. 7-13.

Список литературы Характеристика сердечной деятельности в процессе занятия современной ритмической гимнастикой (сообщение 1)

- Бернштейн Н.А. 1990. Физиология движений и активность. М. Наука. С. 373-392.

- Болотов А.В., Садовникова А.М., Сухинина К.В. 2001. Исследование функционального состояния девушек с различным уровнем физической подготовки. Казань: КГУ. С. 483.

- Гужова Т.И. 2003. О физиологической эффективности занятий ритмической гимнастикой//Материалы Всес. конф. по физиологии. Самара. С. 76-77.

- Гужова Т.И., Лебедева Н.В., Горшкова М.Н. 2002. К вопросу о влиянии оздоровительной ритмической гимнастики на организм занимающихся//Психофизиологические аспекты трудовой деятельности. Тверь.: ТвГУ С. 123-127.

- Дубровский В.И., Федорова В.Н. 2003. Спортивная медицина. М. Владос-Пресс. 670 с.

- Купер К. 1990. Аэробика оздоровительной тренировки для хорошего самочувствия. М.: Физкультура и спорт. 224 с.

- Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. 2002. Аэробика. М.: Фар. 230 с.

- Озолинь П.П. 1984. Адаптация сосудистой системы к спортивным нагрузкам. Рига: Зинатне. 131 с.

- Сиднева Л.Г., Гониянц С.А. 2000. Оздоровительная аэробика и методика преподавания. М. 74 с.

- Сосина В.Ю., Фабиан Э.М. 1990. Ритмическая гимнастика. Киев: Рад. шк. 225 с.

- Хоули Эдвард Х., Френкс Дон Б. 2000. Оздоровительный фитнес. Киев: Олимпийская литература. 367 с.