Характеристика стародавних сортов яровой мягкой пшеницы по элементам продуктивности растений и урожайности в условиях Западной Cибири

Автор: Ессе С.А., Потоцкая И.В., Гладких М.С., Шаманин В.П.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 3 (51), 2023 года.

Бесплатный доступ

Стародавние сорта яровой мягкой пшеницы - ценный генетический материал для селекционной работы, поскольку в нем содержится утерянный в ходе селекции пшеницы богатый запас аллелей генов, обусловливающих приспособленность к биотическим и абиотическим факторам. Цель исследования - проанализировать сорта стародавней пшеницы по урожайности и основным ее компонентам в сравнении со стандартными сортами современной селекции. Изучены 94 стародавних сорта пшеницы из коллекции ВИР. Исследования проводились на опытном поле Омского ГАУ в условиях южной лесостепи Омской области в 2021 и 2022 гг., использованы полевые и лабораторные методы. Более высокая урожайность отмечена в группе сортов, имеющих российское происхождение (342 г/м2), урожайность казахстанских сортов стародавней пшеницы составила 328 г/м2 и среднеазиатских - 295 г/м2. Стародавние сорта из Средней Азии отличались меньшей озерненностью колоса (27,5 шт.) в сравнении с сортами других эколого-географических групп, но большей продуктивностью колоса и массой 1000 зерен - 0,96 г и 34,9 г. Урожайность стародавних сортов имела среднюю положительную корреляцию с высотой растения - r = 0,35, густотой продуктивного стеблестоя - r = 0,31 и массой зерна с растения - r = 0,49, что предусматривает основной вклад этих компонентов в величину урожая сортов «народной селекции» с повышенным адаптивным потенциалом. Кластеризация сортов стародавней пшеницы по урожайности и элементам ее структуры выявила распределение сортов на три группы по уровню урожайности, независимо от их эколого-географического происхождения. Для селекции на адаптивность можно использовать сорта, включенные в кластер с уровнем урожайности от 327 до 450 г/м2: Американка (Якутия, 1929 г.), Сибирская (Тюменская обл., 1923 г.), Перерод (Курганская обл., 1911 г.), Перерод (Саратовская обл., 1928 г.), Лютесценс 5 (Ростовская обл., 1928 г.), Башкирка Кугушевская (Бурятия, 1924 г.), НОЭ к-23303, НОЭ к-23327 (Алтайский край, 1928 г.), Русак (Волгоградская обл., 1929 г.), Гальянка (Алтайский край, 1930 г.). Формирование более высокой урожайности и элементов ее структуры данных сортообразцов можно объяснить накоплением специфических адаптаций к конкретной экологической нише при репродуцировании сортов в условиях южной лесостепи Западной Сибири.

Яровая мягкая пшеница, стародавний сорт, урожайность, элементы продуктивности, кластерный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/142238710

IDR: 142238710 | УДК: 633.11:631.524.84:631.559(571.1)

Текст научной статьи Характеристика стародавних сортов яровой мягкой пшеницы по элементам продуктивности растений и урожайности в условиях Западной Cибири

Financial support. The research was carried out under the financial support of the Russian Science Foundation (agreement № 22-16-20008 dated 23.03.2022 )

Ввeдeниe

Расширение биоразнообразия возделываемых культурных видов растений и решение проблемы генетической эрозии в селекции пшеницы в условиях потепления климата и ухудшения фитопатологической обстановки в агроценозах весьма актуальны [1; 2]. Стародавние сорта пшеницы (ландрасы) выращивались в крестьянских хозяйствах в экстремальных условиях окружающей среды и в сельскохозяйственных системах с низкими затратами труда и материальных средств, поэтому их характерной чертой являются адаптационные признаки [3; 4]. Образцы стародавней пшеницы из коллекции генетических ресурсов Всероссийского института им. Н.И. Вавилова (ВИР) уникальны, поскольку содержат ценные адаптивные аллели к неблагоприятным факторам среды, высокого содержания белка и других хозяйственно-ценных признаков [5–7].

Стародавние сорта пшеницы – ценный ресурс генофонда пшеницы для расширения генетического разнообразия современных сортов по селекционно-значимым признакам. Отдельные признаки, такие как высота растений, озерненность колоса, продуктивность колоса и растения, сыграли важную роль в формировании ландрас при сочетании искусственного отбора, проводимого земледельцами в популяциях стародавних сортов, и естественного отбора [8; 9].

Урожайность сортов пшеницы – интегральный признак, характеризующийся высокой фенотипической изменчивостью по годам, что неблагоприятно сказывается на валовых сборах зерна. Высокий вклад генотипической изменчивости в формирование урожайности пшеницы в условиях Западной Сибири отмечен для таких признаков, как число зерен с колоса (22,9–42,8%) и массы 1000 зерен (39,9–57%) [10; 11].

Цель исследований – проанализировать сорта стародавней пшеницы по урожайности и основным ее компонентам, выделить источники данных признаков для селекции пшеницы.

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 3(51)

AGRONOMY

Oбъeкты и мeтoды

Исследования проведены на опытном поле Омского ГАУ в условиях южной лесостепи Западной Сибири в период 2021 и 2022 гг. Материалом для исследований служили 94 стародавних сорта пшеницы из коллекции ВИР, представленные в табл. 1.

Объем коллекции сортов стародавней пшеницы, 2021 и 2022 гг.

Таблица 1

|

№ п/п |

Номер каталога ВИР |

Название |

№ п/п |

Номер каталога ВИР |

Название |

|

Российская Федерация |

|||||

|

1 |

404 |

Шведская |

30 |

23327 |

НОЭ |

|

2 |

1135 |

Гарновка Сивоколоска |

31 |

23330 |

Перерод |

|

3 |

1934 |

Перерод |

32 |

23348 |

Простая |

|

4 |

1964 |

Безоска |

33 |

24873 |

Американка |

|

5 |

1986 |

Хивинка |

34 |

24882 |

Голоколоска |

|

6 |

2938 |

Белозерская |

35 |

24941 |

Местная Лютесценс |

|

7 |

4130 |

Красноколоска |

36 |

24942 |

Штрубе |

|

8 |

4145 |

Белая Безостая |

37 |

24989 |

Русак |

|

9 |

8042 |

Оренбургская |

38 |

25014 |

Гирка |

|

10 |

8076 |

Сибирская |

39 |

26446 |

Голуха |

|

11 |

8114 |

Местная 127 |

40 |

26465 |

Гальянка |

|

12 |

8884 |

Белоколоска |

41 |

26473 |

Гальцика |

|

13 |

9116 |

Полтавка |

42 |

30933 |

Тулунка |

|

14 |

9137 |

Русская |

43 |

31917 |

Уйманская |

|

15 |

9141 |

Гирка |

44 |

32651 |

Простая |

|

16 |

9207 |

Голоколоска |

45 |

35977 |

Башкирка |

|

17 |

9611 |

Скороспелка |

46 |

37319 |

Опочецкая |

|

18 |

9889 |

Башкирка Кугушевская |

47 |

38587 |

Сибирка Ярцевская |

|

19 |

11373 |

Русак |

48 |

26464 |

Белотурка |

|

20 |

14688 |

Простая |

49 |

26492 |

Саксонка |

|

21 |

16111 |

Штрубе |

50 |

26513 |

«–« |

|

22 |

22234 |

Ноэ (селекционная) |

51 |

26515 |

Голоколоска |

|

23 |

22396 |

Красноколоска Местная |

52 |

30713 |

«–« |

|

24 |

22400 |

Белоколоска № 241 |

53 |

32666 |

«–« |

|

25 |

22471 |

Лютесценс 5 |

54 |

32682 |

«–« |

|

26 |

22687 |

55 |

58780 |

«–« |

|

|

27 |

23303 |

НОЭ |

56 |

58788 |

«–« |

|

28 |

23317 |

Голоколосая Белоколоска |

57 |

58789 |

«–« |

|

29 |

23320 |

«–« |

– |

– |

– |

|

Казахстан |

|||||

|

58 |

2998 |

Голоколоска |

70 |

34351 |

Теремок |

|

59 |

11358 |

Голоколоска |

71 |

34418 |

Теремок |

|

60 |

25051 |

Хозяйств. образец № 901 |

72 |

34504 |

Китайская |

|

61 |

25565 |

Белотурка |

73 |

34506 |

Китайская |

|

62 |

25567 |

Гирка |

74 |

34507 |

Китайская |

|

63 |

25568 |

Кубанка |

75 |

34605 |

Китайская |

|

64 |

25571 |

Улька (Гирка) |

76 |

40793 |

Акмолинка |

|

65 |

25769 |

Белотурка |

77 |

28062 |

Улька |

|

66 |

27968 |

Стекловидная |

78 |

34400 |

«–« |

|

67 |

30317 |

Теремок |

79 |

34556 |

Китайская |

|

68 |

34278 |

Теремок |

80 |

35623 |

«–« |

|

69 |

34304 |

Теремок |

– |

– |

– |

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 3(51) AGRONOMY

Окончание табл. 1

|

№ п/п |

Номер каталога ВИР |

Название |

№ п/п |

Номер каталога ВИР |

Название |

|

Таджикистан |

|||||

|

81 |

22683 |

Раса XXXIII 94 Bar-50 |

84 |

24770 |

Сафидак |

|

82 |

24763 |

Хаздони |

85 |

24773 |

(красная) |

|

83 |

24767 |

Сафидак |

86 |

29619 |

(красная) |

|

Кыргызстан |

|||||

|

87 |

3256 |

Белая Чуль-Бидай |

90 |

25250 |

«–« |

|

88 |

25195 |

Хозяйств. образец №151 |

91 |

25273 |

«–« |

|

89 |

25225 |

«–« |

92 |

39267 |

Сандык |

|

Узбекистан |

|||||

|

93 |

19413 |

Богаре Бугдай |

94 |

24663 |

«–« |

Посев образцов проведен во второй декаде мая механизированно сеялкой ССФК-7 на глубину 5 см, норма высева – 450 зерен на 1 м2, площадь делянки – 1 м2, повторность – 4-кратная. Уборка проведена в третью декаду августа. В качестве стандартов высевали сорта яровой мягкой пшеницы: среднеранний – Памяти Азиева, среднеспелый – Дуэт и среднепоздний – Элемент 22. Оценивали следующие элементы структуры урожая: число продуктивных стеблей, продуктивную кустистость, длину колоса, число зерен с колоса, массу зерна с колоса, массу 1000 зерен и коэффициент хозяйственной эффективности фотосинтеза (К хоз. ). Коэффициент адаптивности определяли как отношение урожайности сортообразца к средней урожайности в опыте.

Погодные условия. Метеорологические условия вегетационного периода были неблагоприятными для развития растений. Среднесуточная температура в мае 2021 и 2022 гг. была значительно выше среднего многолетнего значения, особенно в третьей декаде; суммарное количество осадков за месяц было в два раза меньше среднемноголетних данных и составило 13,3 мм и 1,0 мм соответственно. В июне наблюдалась холодная погода по двум годам исследований. Низкое количество осадков было отмечено в июле: в 2021 г. – 33,4 мм и в 2022 г. – 10,8 мм. Наиболее критический период по вла-гообеспеченности совпал с генеративной фазой развития, что повлияло на итоговую урожайность. Высокая температура воздуха от начала цветения до созревания ускорила развитие растений и позволила сформировать зерно хорошего качества, а также произвести уборку в оптимальные сроки.

Результаты и их обсуждение

Урожайность и ее компоненты у ландрас в среднем по разным эколого-географическим группам в 2021 и 2022 гг. представлены в табл. 2.

Самая высокая урожайность отмечена в группе сортов, имеющих российское происхождение (342 г/м2), урожайность казахстанских сортов стародавней пшеницы составила 328 г/м2 и среднеазиатских– 295 г/м2. Стародавние сорта из Средней Азии отличались меньшей озерненностью колоса (27,5 шт.) в сравнении с сортами других экологогеографических групп, но большей продуктивностью колоса и массой 1000 зерен – 0,96 г и 34,9 г. Более низкая урожайность данных сортов обусловлена меньшим количеством продуктивных растений на единицу площади (211 шт./м2). Уборочный индекс (К хоз. ) стародавней пшеницы ниже стандартов – 34,9–40,63%, что характерно для современных сортов интенсивного и полуинтенсивного типа с большей отзывчивостью на улучшение условий выращивания [12].

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 3(51)

AGRONOMY

Тaблицa 2

Урожайность и ее компоненты сортов стародавней пшеницы разных эколого-географических групп, среднее за 2021 и 2022 гг.

|

m о cd 2 К Рч 2 г ° Рч о о |

о cd' н о о m |

к * Й н ы “ й 2 р I-I р. |

к н , • m о н S о 2 н н 2 о Р Е £ § у а Рч & к * |

S |

о о 5 а И кГ Рч О со 5 о |

о о к о Рч Ц 0J о со й S |

К Рч № со й |

Рч со О О cd S |

Рч |

|

|

Памяти Азиева, St |

83,1 |

215 |

1,79 |

8,26 |

29,5 |

1,30 |

1,66 |

44,5 |

34,9 |

298 |

|

Дуэт, St |

82,3 |

246 |

1,84 |

8,12 |

35,8 |

1,54 |

1,78 |

43,2 |

40,3 |

364 |

|

Элемент 22, St |

83,3 |

236 |

1,67 |

8,09 |

38,7 |

1,53 |

1,63 |

39,1 |

37,5 |

341 |

|

Россия |

88,2 |

227 |

2,13 |

8,93 |

28,4 |

0,90 |

1,11 |

32,8 |

33,9 |

342 |

|

Казахстан |

87,4 |

228 |

2,03 |

8,73 |

28,2 |

0,90 |

1,05 |

33,0 |

34,1 |

328 |

|

Средняя Азия |

80,4 |

211 |

1,96 |

8,86 |

27,5 |

0,96 |

1,08 |

34,9 |

32,9 |

295 |

|

В среднем |

86,9 |

225 |

2,10 |

8,90 |

28,2 |

0,90 |

1,10 |

33,2 |

33,8 |

332 |

|

Min-Max |

51,3– 107,6 |

149– 291 |

1,50– 3,49 |

5,70– 12,4 |

18,1– 40,1 |

0,60– 1,36 |

0,70– 1,54 |

19,7– 43,2 |

21,0– 55,6 |

211– 450 |

|

Cv, % |

10,6 |

12,5 |

14,1 |

10,4 |

14,9 |

17,3 |

14,8 |

11,9 |

15,4 |

14,9 |

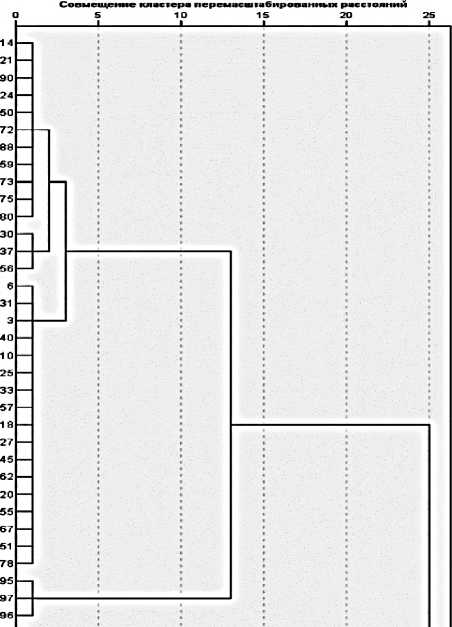

Ландрасы имели большую высоту растений – в среднем 86,9 см и варьирование признака от 51,3 до 107,6 см в сравнении с сортами-стандартами современной селекции (82,3–83,3 см). Исключение составляют сорта среднеазиатского происхождения с высотой растений в среднем 80,4 см. В этой связи одной из особенностей стародавних сортов является их высокорослость и низкая устойчивость к полеганию [13]. Результаты наших исследований выявили среднюю изменчивость урожайности и всех элементов структуры урожая (Cv = 11,9–17,3%), менее вариабельные признаки в зависимости от погодных условий – длина колоса (10,4%) и крупность зерна (11,9%). Высокий размах изменчивости признаков продуктивности стародавних сортов пшеницы (продуктивная кустистость – 1,50–3,49 шт./раст., длина колоса – 5,70–12,4 см, озерненность и продуктивность главного колоса – 18,1–40,1 шт. и 0,60–1,36 г, масса 1000 зерен – 21,0–55,6 г) указывает на наличие разнообразных комбинаций аллелей генов и расширяет поиск источников желаемых признаков для включения стародавних сортов в программы гибридизации. Урожайность ландрас имела среднюю положительную корреляцию с высотой растения – r = 0,35, густотой продуктивного стеблестоя – r = 0,31 и массой зерна с растения – r = 0,49 (P < 0,05 = 0,21), что предусматривает основной вклад этих компонентов в величину урожая сортов «народной селекции» с повышенным адаптивным потенциалом [8; 13]. По урожайности зерна и ее компонентам изученные сортообразцы были разделены на четыре группы с помощью иерархической кластеризации (рисунок).

Распределение сортов стародавней пшеницы на три кластера, за исключением кластера стандартов, соответствует уровню урожайности, независимо от экологогеографического происхождения сортообразцов. Формирование более высокой урожайности и элементов ее структуры можно объяснить накоплением специфических адаптаций к конкретной экологической нише при репродуцировании сортов в условиях южной лесостепи Западной Сибири. Так, в первом кластере представлены наиболее

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 3(51)

AGRONOMY

продуктивные по урожайности (от 327 до 450 г/м2) сорта – 31 сорт. Во второй кластер вошли три сорта современной селекции, использованные в исследовании в качестве стандартов, урожайность которых составила 298–364 г/м2. Третий, наиболее обширный кластер, включает 42 сорта, в основном из разных регионов РФ, имеющих средний уровень урожайности – 303–411 г/м2. Четвертый кластер – это 21 сорт с самой низкой урожайностью 211–302 г/м2 и более низкими показателями продуктивного стеблестоя (156–254 шт./раст.). В табл. 3 представлены стародавние сорта, превышающие стандарты по урожайности и коэффициенту адаптивности – 359–450 г/м2 и 1,08–1,36 соответственно.

LU трубе

Хозяйственный образец No. 151

Белоколоска No 241

Саксонка

Китайская

Хозяйственный образец N»151

Голоколоска

Китайская

Китайская

Без имени без имени

Белозерская

Перерод

Перерод

Тальянка

Сибирская

Лютесценс 5

Американка

Без имени

Бае кирка Кугушевская

Баекирка

Простая

Без имени

Теремок

Голоколоска

Без имени

Памяти Азиева

Элемент 22

Дендрограмма с использованием метода Варда.

Дендрограмма первого кластера лучших ландрас и 3 стандартов по урожайности и элементам ее структуры, в среднем за 2021 и 2022 гг.

Лимитирующим фактором получения высокой урожайности для сортов современной селекции в годы исследований служила длительная раннелетняя засуха, их урожайность составила 298–364 г/м2. Сорта среднеранней группы спелости имели преимущество над Памятью Азиева по густоте стояния растений и продуктивной кустистости (225–254 шт./м2 и 1,98–2,88 шт./раст.), сорта среднеспелой группы – по продуктивной кустистости (2,03–2,69 шт./раст.) и среднепоздний сорт Китайская превысил Элемент 22 по густоте стояния растений (248 шт./м2).

Выделены сорта стародавней пшеницы с повышенной урожайностью – 382– 450 г/м2, сгруппированные в первый кластер (№ п/п 3, 10, 18, 25, 27, 30, 31, 33, 37, 40): Американка (Якутия, 1929 г.), Сибирская (Тюменская обл., 1923 г.), Перерод (Курганская обл., 1911 г.), Перерод (Саратовская обл., 1928 г.), Лютесценс 5 (Ростовская обл., 1928 г.), Башкирка Кугушевская (Бурятия, 1924 г.), НОЭ к-23303, НОЭ к-23327 (Алтай-

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 3(51) AGRONOMY ский край, 1928 г.), Русак (Волгоградская обл., 1929 г.), Гальянка (Алтайский край, 1930 г.). Данные сорта имели также наибольший коэффициент адаптивности – 1,15– 1,36. Эти сорта были включены в коллекцию ВИР с 1911 по 1930-й, т.е. до замены стародавних сортов селекционными, различающихся по многим агрономическим признакам. Поскольку данные сорта возделывались длительное время в разных экологических нишах, они могут служить источниками ценных адаптивных аллелей к неблагоприятным биотическим и абиотическим факторам среды [5; 14].

Тaблицa 3

Основные компоненты урожайности у стандартов и лучших сортов стародавней пшеницы, среднее за 2021 и 2022 гг.

|

№ п/п ** |

Сорт |

Густота стояния растений, шт./м 2 |

Продуктивная кустистость, шт./ раст. |

Число зерен главного колоса, шт. |

Масса зерна главного колоса, г |

Масса зерна растения, г |

Урожайность, г/м 2 |

Коэффициент адаптивности |

|

Среднеранние |

||||||||

|

st1 |

Памяти Азиева, St |

215 |

1,79 |

29,5 |

1,30 |

1,66 |

298 |

0,89 |

|

40 |

Гальянка |

214 |

2,15* |

25,5 |

0,89 |

1,16 |

450* |

1,36 |

|

30 |

НОЭ |

201 |

2,88* |

22,0 |

0,71 |

1,31 |

422* |

1,27 |

|

18 |

Башкирка Кугушев-ская |

190 |

2,69* |

22,3 |

0,73 |

1,25 |

404* |

1,22 |

|

33 |

Американка |

239* |

2,21* |

31,5* |

1,36* |

1,44 |

395* |

1,19 |

|

25 |

Лютесценс 5 |

218 |

1,88 |

27,9 |

0,98 |

1,24 |

390* |

1,18 |

|

67 |

Теремок |

225* |

2,17* |

33,3* |

1,01 |

1,29 |

388* |

1,17 |

|

45 |

Башкирка |

232* |

2,24* |

22,6 |

0,73 |

1,25 |

386* |

1,16 |

|

31 |

Перерод |

228* |

2,23* |

27,3 |

0,99 |

1,29 |

382* |

1,15 |

|

20 |

Простая |

254* |

1,98* |

28,9 |

0,99 |

1,13 |

381* |

1,15 |

|

73 |

Китайская |

252* |

2,05* |

33,3* |

1,04 |

1,18 |

380* |

1,14 |

|

Среднеспелые |

||||||||

|

st2 |

Дуэт |

246 |

1,84 |

35,8 |

1,54 |

1,78 |

364 |

1,09 |

|

27 |

НОЭ |

218 |

2,69* |

32,9 |

0,99 |

1,43 |

416* |

1,25 |

|

3 |

Перерод |

204 |

2,43* |

32,9 |

0,90 |

1,24 |

411* |

1,24 |

|

37 |

Русак |

239 |

2,03* |

34,6 |

1,19 |

1,21 |

399* |

1,20 |

|

10 |

Сибирская |

234 |

2,15* |

31,8 |

0,97 |

1,26 |

396* |

1,19 |

|

Среднепоздние |

||||||||

|

st3 |

Элемент 22 |

236 |

1,67 |

38,7 |

1,53 |

1,63 |

341 |

1,03 |

|

80 |

Китайская |

248* |

1,59 |

34,1 |

0,95 |

1,14 |

363* |

1,09 |

|

88 |

Хозяйственный образец № 151 |

237 |

1,75 |

32,4 |

1,23 |

1,26 |

359 |

1,08 |

|

НСР 05 |

5,74 |

0,10 |

0,86 |

0,03 |

0,05 |

20,2 |

– |

|

Примечание : *достоверное превышение над стандартами; **номер из табл. 1

Важным направлением современной селекции яровой мягкой пшеницы является повышение стабильности урожайности путем повышения устойчивости к стрессовым факторам среды. Стародавние сорта пшеницы можно рассматривать в качестве ценного исходного материала, характеризующегося низкой отзывчивостью на улучшения условий выращивания, пониженной урожайностью, но более высокими показателями ее стабильности. Выделенные ландрасы рекомендуются для селекционных программ

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 3(51)

AGRONOMY

в качестве ценного генетического ресурса, направленного на расширение генетического разнообразия и повышения уровня адаптивности современных сортов пшеницы.

Зaключeниe

Кластеризация сортов стародавней пшеницы по урожайности и элементам ее структуры выявила распределение сортов на три группы по уровню урожайности, независимо от их эколого-географического происхождения. Для селекции на адаптивность можно использовать сорта, включенные в первый кластер с уровнем урожайности от 327 до 450 г/м2. Формирование более высокой урожайности и элементов ее структуры данных сортообразцов можно объяснить накоплением специфических адаптаций к конкретной экологической нише при репродуцировании сортов в условиях южной лесостепи Западной Сибири.

Стародавние сорта, включенные в коллекцию ВИР в 1911–1930 гг., имеющие наибольший коэффициент адаптивности (1,15–1,36) и урожайность (382–450 г/м2), рекомендуются как источники ценных адаптивных аллелей к неблагоприятным факторам среды для скрещивания с высокоурожайными селекционными сортами: Американка (Якутия, 1929 г.), Сибирская (Тюменская обл., 1923 г.), Перерод (Курганская обл., 1911 г.), Перерод (Саратовская обл., 1928 г.), Лютесценс 5 (Ростовская обл., 1928 г.), Башкирка Кугушевская (Бурятия, 1924 г.), НОЭ к-23303, НОЭ к-23327 (Алтайский край, 1928 г.), Русак (Волгоградская обл., 1929 г.), Гальянка (Алтайский край, 1930 г.).

В сравнении со стандартными сортами стародавние имели большую высоту растений (в среднем 86,9 см), продуктивную кустистость (1,96–2,13 шт./раст.) и длину колоса (8,73–8,93 см), но в целом уступали стандартам по урожайности (295– 342 г/м2) и основным элементам продуктивности растений. Высокий размах изменчивости признаков продуктивности растений стародавних сортов пшеницы указывает на наличие разнообразных комбинаций аллелей генов и расширяет поиск источников желаемых признаков для включения стародавних сортов в программы гибридизации. Основной вклад в формирование урожайности стародавних сортов пшеницы вносили высота растения (r = 0,35), густота продуктивного стеблестоя (r = 0,31) и масса зерна с растения (r = 0,49).

Список литературы Характеристика стародавних сортов яровой мягкой пшеницы по элементам продуктивности растений и урожайности в условиях Западной Cибири

- Потоцкая И.В., Шаманин В.П., Шепелев С.С., Бхатта М., Моргунов А.И. Aнализ полиморфизма генома D синтетической пшеницы, полученной на основе Аe. tauschii L. // Генетика 2021. Т. 57. № 2. С. 196–204.

- Shewry P.R. Do ancient types of wheat have health benefits compared with modern bread wheat. Journal of Cereal Science. 2018;79:469-476.

- Gharib M.A.A.H., Qabil N., Salem A.H., Ali M.M.A., Awaad H.A., Mansour E. Characteriza-tion of wheat landraces and commercial cultivars based on morpho-phenological and agronomic traits. Cereal Research Communications. 2020;49(21):149-159.

- Lopes M.S., El-Basyoni I., Baenziger P.S., Singh S., Royo C., Ozbek K., Aktas H., Ozer E., Oz-demir F., Manickavelu A., Ban T., Vikram P. Exploi-ting genetic diversity from landraces in wheat breeding for adaptation to climate change. Journal of Experi-mental Botany. 2015;66(12):3477-3486.

- Зуев Е.В., Брыкова А.Н., Кудрявцева Е.Ю. Результаты анализа паспортной базы данных «Местные сорта яровой мягкой пшеницы коллекции ВИР» // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2019. Т. 180 № 1. С. 7–11.

- Митрофанова О.П. Генетические ресурсы пшеницы в России: состояние и предселекционное изучение // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2012. Т. 16. № 1. С. 10–20.

- Пoтoцкaя И.В., Шепелев С.С., Ессе С.А., Гладких М.С., Кошкин М.Н., Зуев Е.В., Шaмaнин В.П. Анализ SNP-локусов, ассоциированных с генами качества зерна, у стародавних сортов пшеницы из коллекции ВИР // Вестник Омского ГАУ. 2022. № 2(46). С. 43–51.

- Baboev S.K., Buranov A.K., Bozorov T.A., Adylov B.Sh., Morgunov A.I., Muminzhonov Kh. Biological and agronomical assessment of wheat lan-draces cultivated in mountain areas of Uzbekistan. Agricultural Biology. 2017;52(3):553-560.

- Peng J.H., Sun D., Nevo E. Domestication evolution, genetics and genomics in wheat. Molecular Breeding. 2011;28(3):281-301.

- Пушкарев Д.В., Чурсин А.С., Кузьмин О.Г., Краснова Ю.С., Каракоз И.И., Шаманин В.П. Корреляция урожайности с элементами продуктивности сортов яровой мягкой пшеницы в условиях степной зоны Омской области // Вестник Омского ГАУ. 2018. № 3(31). С. 26–35.

- Стасюк А.И., Леонова И.Н., Пономарева М.Л., Василова Н.З., Шаманин В.П., Сали-на Е.А. Фенотипическая изменчивость селекционных линий мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) по элементам структуры урожая в экологических условиях Западной Сибири и Татарстана // Сельскохозяйственная биология. 2021. Т. 56. № 1. С. 78–91.

- Евдокимов М.Г., Белан И.А., Юсов В.С., Ковтуненко А.Н., Россеева Л.П. Адаптивный потенциал сортов пшеницы (озимой, яровой мягкой и яровой твердой) селекции Омского аграрного научного центра // Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 10. С. 9–15.

- Рустамов Х.Н., Акпаров З.И., Аббасов М.А. Адаптивный потенциал сортов пшеницы твердой (Triticum durum Desf.) Азербайджана // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2020. Т. 181. № 4. С. 22–28.

- Акпаров З.И., Рустамов Х.Н., Аббасов М.А., Джангиров А.А., Гамидов Г.Н. Сравнительное изучение пшениц (Triticum L.) Азербайджана в полевом музее // Вестник Оренбургского ГПУ. 2015. № 2(14). С. 47–53.