Характеристика вагинального микробиома пациенток с привычным невынашиванием беременности

Автор: Зебзеева С.Ю., Стольникова И.И., Червинец Ю.В., Червинец В.М.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.18, 2023 года.

Бесплатный доступ

Обоснование: актуальность темы обусловлена широким применением остеомодифицирующих агентов и распространенность остеонекроза челюсти. Цель исследования - выявить лабораторный прогностический критерий вероятности развития и рецидива медикаментозно ассоциированного остеонекроза челюсти. Материалы и методы. Выполнено нерандомизированное сравнительное когортное исследование. В основную группу были включены 39 пациентов, находящихся на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии ГАУЗ СО «ЦГКБ №23 г. Екатеринбурга» с диагнозом медикаментозно ассоциированный остеонекроз челюсти, среди них 23 женщины (60,5%), 15 мужчин (39,5%), средний возраст пациентов составил 66,2±10,1 год. В группу сравнения были включены пациенты, получающие химиотерапию в том числе и остеомодифицирующими агентами по поводу злокачественных новообразований различной локализации в дневном стационаре ГАУЗ СО «ЦГКБ №23 г. Екатеринбурга» без клинических проявлений МОНЧ, среди обследованных было 20 женщин (58,8%) и 14 мужчин (41,2%), средний возраст составлял 65,7±9,4 лет. Концентрацию D-димера в плазме крови определяли методом трехфазного иммуноферментного анализа реактивами «Вектор-Бест», производство г. Новосибирск, Россия. Общесоматический статус оценивали с применением шкалы общего состояния онкологического пациента (ECOG), а также по лабораторным общеклиническим показателям. Расчеты для статистического анализа проводили с помощью пакета анализа MS Excel 10. Определяли среднее значение (М), медиану (Ме) и стандартное отклонение (а). Нормальность распределения оценивали показателями асимметрии и эксцесса. Для выявления зависимости между факторами рассчитывали коэффициент корреляции Пирсона. Для оценки статистической разницы между группами использовали t-критерий Стьюдента и критерий согласия Пирсона х2. Уровень надежности 95% (р function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Вагинальный микробиом, газовые сигнальные молекулы, лактобациллы, остеонекроз челюсти, d-димеры, остеомодифицирующие агенты

Короткий адрес: https://sciup.org/140301224

IDR: 140301224 | DOI: 10.25881/20728255_2023_18_2_74

Текст научной статьи Характеристика вагинального микробиома пациенток с привычным невынашиванием беременности

Обоснование

Вагинальный микробиом женщины, который содержит примерно 10% женской микробиоты, играет исключительную роль в поддержании в физиологической норме мочеполового тракта, предупреждая развитие в нем патологических изменений.

Вагинальный микробиом, содержащий не менее 50 видов микроорганизмов, находится в тесной симбиотической связи со структурными компонентами влагалища и другими биотопами микробной экологической системы, а также с функциональной активностью всей мочеполовой системы, особенно ее иммунной и эндокринной деятельностью.

Эстрогенные гормоны способствуют насыщению эпителия гликогеном, который используют в качестве основного питательного субстрата микроорганизмы, способные к его метаболизму [1–3]. Это одна из причин доминирующего положения в составе вагинального микробиома здоровой женщины репродуктивного возраста штаммов лактобацилл, для которых гликоген является оптимальным субстратом для обеспечения жизнедеятельности.

Дополнительными факторами селективных преимуществ вагинальных лактобацилл по сравнению с другими микроорганизмами является высокая скорость размножения во влагалищной слизи, адгезия к поверхности эпителиоцитов с формированием биопленки, синтез перекиси водорода, лизоцима, бактериоцинов, стимуляция местного иммунитета [4]. Благодаря этим свойствам лактобациллы в процессе эволюции оказались наиболее приспособлены к колонизации влагалища и конкурентному вытеснению из него других микроорганизмов. Об этом свидетельствует высокая концентрация лактобацилл в вагинальном секрете (до 109 КОЕ/см3).

Помимо лактобацилл, в составе вагинального микробиома всегда присутствуют факультативные микроорганизмы. Их популяционный уровень в норме не превышает 3–4%, однако видовой состав достаточно разнообразен [1; 5]. Все эти микроорганизмы являются условно-патогенными, и при снижении активности и популяционного уровня нормальной микробиоты могут вызывать различные заболевания.

При нормальном состоянии микробиома они непродолжительно персистируют в вагинальном биотопе, не увеличивая уровень своих популяций выше 104 КОЕ/см3 и не вызывая патологических изменений.

Коммуникации между микроорганизмами реализуются посредством регуляторной системы, получившей название quorum sensing, в которой механизм авторегуляции развития микробных популяций осуществляется при достижении развивающейся культурой определенной плотности популяции [5]. Микроорганизмы в биопленке непрерывно обмениваются между собой сигнальными молекулами, активирующими или приостанавливающими развитие сообщества.

Цель

Целью данной работы являлся анализ состава и функциональной активности микробиома влагалища здоровых женщин и женщин с привычным невынашиванием беременности, а также выявление продукции простых сигнальных молекул у лактобацилл.

Методы

Дизайн исследования

Одномоментное обсервационное проспективное исследование.

Критерии соответствия

Критерии включения:

– небеременные женщины с привычным невынашиванием беременности на этапе прегравидарной подготовки

– небеременные женщины в возрасте от 18 до 40 лет без репродуктивных потерь.

Критерии исключения: наличие тяжелой соматической патологии, психических расстройств, инфекций, передаваемых половым путем, антифосфолипидного синдрома.

Условия проведения

Клиническая база кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава РФ ГБУЗ «Областной родильный дом» отделение патологии беременности, гинекологическое отделение, а также база кафедры микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава РФ.

Продолжительность исследования

Исследование проводилось с 2019 по 2020 гг.

Описание медицинского вмешательства

Забор материала из влагалища производили в первую фазу менструального цикла утром до мочеиспускания стерильным тампоном на полистироловой палочке с площади 1 см2 и в течение 2-х часов доставляли в бактериологическую лабораторию.

Основной исход исследования: Количество колоний выражали в lg КОЕ/мл. Идентификация осуществлялась по биохимической активности с применением API систем (bioMereux). В работе был использован программно-аппаратный комплекс Диаморф Цито (ДиаМорф, Россия).

Дополнительные исходы исследования : Количество выделенных газов измеряли в ppm (от англ. parts per million , — «частей на миллион»), млн - 1 или мд. 1 mg/mL = 1000 ppm, 1 ppm = 0.001 mg/mL.

Анализ в подгруппах:

Обследуемый контингент мы разделили на группы: 1. Основная группа — небеременные женщины, страдающие привычным невынашиванием (ПНБ) в анамнезе на этапе прегравидарной подготовки

-

2. Группа контроля — здоровые небеременные женщины в возрасте 19–23 лет.

Методы регистрации исходов

Для выделения факультативно анаэробных и аэробных бактерий использовали следующие среды — Эндо агар для энтеробактерий, маннит-солевой агар (М118) для стафилококков, микрококков, для выявления лецитиназной активности — агар Бэрда-Паркера, М 304 — стрептококковый агар, МРС — лактоагар, Сабуро декстроза агар — для дрожжевых грибов, Колумбия кровяной агар — для энтерококков, бацилл, а также хромогенные среды фирмы «HiMedia». Для культивирования анаэробов использовали среды бифидоагар и кровяной Шедлер агар. Анаэробные условия создавались в анаэростатах при помощи газогенераторных пакетов BBL. Культивирование проводили при температуре 37 °С в течение 24–48 часов.

Продукцию газовых сигнальных молекул (H2, O2, N2, CO, CH4, CO2, NO, H2S) определяли с помощью метода газовой хроматографии на приборе Хроматэк-кристалл 5000.2, оснащенного детектором по теплопроводности (ДТП), пламенно-ионизационным детектором (ПИД) и электронозахватным детектором (ЭЗД), подключенны-

ми последовательно, что обеспечивает одновременный анализ горючих и негорючих компонентов. ПИД используется для детекции углеродсодержащих газов (CO, CO2, CH4), ЭЗД для определения NO, H2S, H2O, а ДТП — для H2, O2, N2. Разделение газовой смеси проводится на трехметровой надосадочной и капиллярной хроматографической колонках, заполненной полимером MN270, фракции 100–125 мкм. В качестве эталона для калибровочных кривых используются чистые газы (CO, CH4, CO2, N2, H2S, Ar, H2, N2, NO) с объемной долей компонентов (производитель ООО «Мониторинг» Санкт-Петербург). Анализ проводится в режиме программирования температуры в течение от 6 до 15 минут.

Этическая экспертиза

Заключение этического комитета ФГБОУ ВО Тверского ГМУ МЗ России от 28.03.2019 (протокол №3): члены ЭК одобрили предоставленные документы без замечаний. Проведение исследования одобрено единогласно.

Статистический анализ

Статистическая обработка данных и все расчеты производились с использованием пакетов программы IBM SPSS Statistics version 22 (Официальная лицензия от 21.02.2018 г.) и WINPEPI version 11.65 (J.H. Abramson, 2016).

Результаты

Объекты (участники) исследования

Обследовано 60 женщин фертильного возраста, которые были разделены на 4 группы:

-

1 группа — небеременные женщины с привычным невынашиванием беременности на этапе прегравидарной подготовки — 30 человек.

-

2 группа — небеременные женщины без репродуктивных потерь (группа контроля) — 30 человек.

Основные результаты исследования

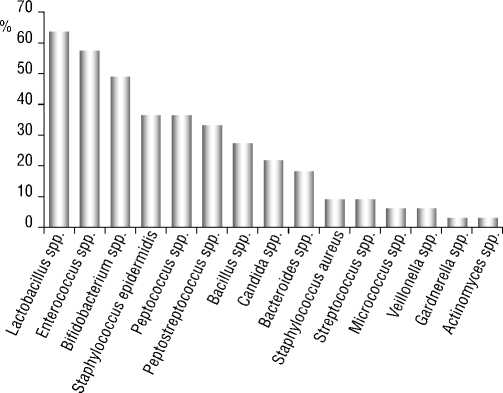

В материале из влагалища 33 здоровых женщин (Рис. 1) чаще выделялись лактобациллы (63,6% выявлений), энтерококки (57,6%), бифидобактерии (48,5%). Реже выделялись эпидермальные стафилококки, пеп-тококки (36,4%), пептострептококки (33,3%), бациллы (27,3%), грибы рода Candida (21,2%), бактероиды (18,2%) и менее 10% проходилось на золотистый стафилококк, стрептококки, микрококки, вейлонеллы, гарднереллы, актиномицеты.

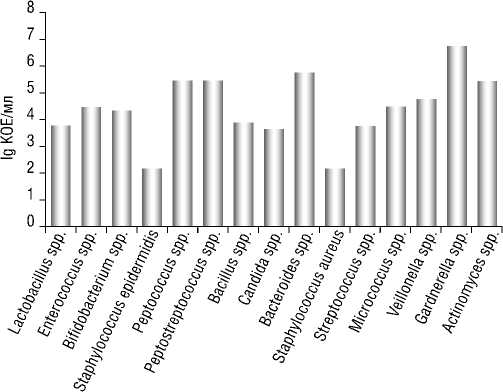

Количество микроорганизмов варьировало (Рис. 2) от 2,2 lg КОЕ/см2 у золотистого стафилококка до 6,77 lg КОЕ/см2 у гарднерелл. Количество лактобацилл в среднем составляло 3,8 lg КОЕ/см2, количество энтерококков, бифидобактерий, пептококков, пептострептококков, бактероидов, микрококков, вейлонелл — более 4 lg КОЕ/см2.

Микроорганизмы выделялись в ассоциации от 2-х до 6-ти, чаще лактобациллы, энтерококки, пептококки, пептострептококки, бифидобактерии, бактероиды.

Рис. 1. Спектр и частота встречаемости микроорганизмов влагалища у здоровых девушек.

Рис. 2. Количество микроорганизмов влагалища у здоровых девушек.

Из исследуемого материала выделено 30 штаммов лактобацилл. С помощью API систем идентифицированы различные их виды: L.rhamnosus, L.salivarius, L. acidophilus, L.fermentum, L.plantarum, L. buchneri, L.paracasei spp.paracasei.

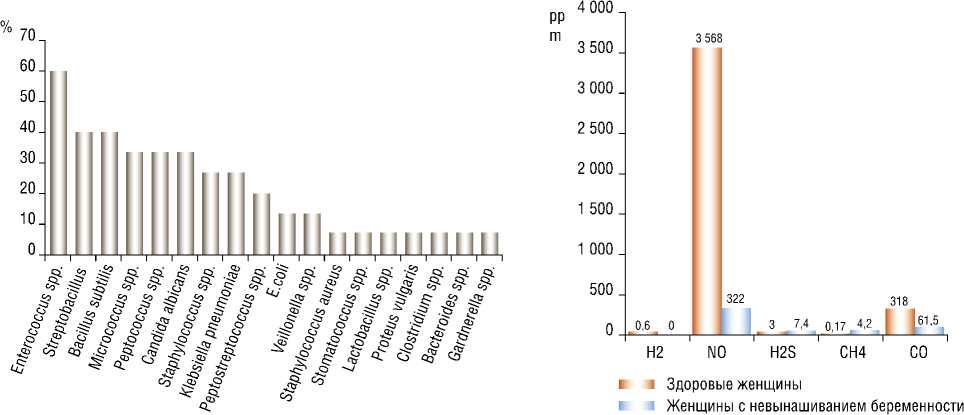

В 1-й группе небеременных с ПНБ (Рис. 3) энтерококки встречались у 60% женщин, в 40% — стрептобациллы и Bacillus subtilis, в 26,7% — эпидермальный стафилококк и Klebsiella pneumoniae, в 20% — пептострептококки, в 13,3% — кишечная палочка и вейлонеллы и в 6,7% — золотистый стафилококк, стоматококки, протей, клостридии, бактероиды, гарднереллы и лактобациллы.

В количестве более 4 lg КОЕ/см2 (от 4,02 до 6,95) выделялись Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae, E.coli, пептококки, пептострептококки, клостридии, вейлонеллы, стрептобациллы и гарднереллы. В количестве ниже 4 lg КОЕ/см2 (от 2,63 до 3,83) высевались

Рис. 4. Продукция газовых сигнальных молекул лактобациллами в основной и контрольной группах.

Рис. 3. Частота встречаемости микроорганизмов влагалища у небеременных женщин с ПНБ.

эпидермальный стафилококк, микрококки, энтерококки, стоматококки, бактероиды, кандиды, бациллы и лактобациллы.

Дополнительные результаты исследования

В процессе своей жизнедеятельности лактобациллы вырабатывают разнообразные газовые сигнальные молекулы, но наиболее значимыми в группе здоровых женщин были результаты по трем газам: СО2, СО и NO. Все выделенные штаммы лактобациллы выделяют большую концентрацию СО2 (Ме -35543 ppm), и активно потребляют О2 (-7 ppm) и N2 (-18 ppm).

Продукция СО была зарегистрирована у 23 штаммов лактобацилл (76,7%), Ме — 218,5 ppm. У 7 штаммов (23,3%) обнаружены отрицательные результаты, т.е. они потребляют этот газ. Окись азота вырабатывают 27 штаммов лактобацилл в разных концентрациях, в основном относящимся к видам Lactobacillus fermentum и L.planta-rum . У 9 штаммов (30%) концентрация NO колебалась от 100 до 23752 ppm, Ме составила 3568 ppm. У 18 штаммов бактерий (60%) концентрация окиси азота варьировала от 10 до 100 ppm (в среднем 45,3 ppm), и 3 штамма этот газ не выделяли.

Продукция других газов (H2, CH4, H2S) была очень низкой, составляя не более 3 ppm.

Что касается пациенток с привычным невынашиванием беременности, то наиболее значимые результаты были получены также по трем газовым сигнальным молекулам — СО, NO и СО2. Однако данные цифры оказались значительно ниже, чем в группе контроля: продукция NO составила в Ме — 322 ppm, в то время как у здоровых женщин — Ме 3568 ppm. Данные различия являются статистически достоверными (р = 0,005 Критерий Манна-Уитни 262). Также гораздо ниже оказалась продукция СО: Ме — 51,3 ppm, что является статистически достоверным

(р = 0,026, критерий Манна-Уитни — 289). Продукция же двух других газов H2S и CH4 в основной группе была выше, что также является достоверным (для Н2S Ме = 7,4, критерий Манна-Уитни 13,5, р = 0,01, для СН4 Ме = 2,81, р<0,0001, критерий Манна-Уитни — 100).

За последние годы проведены многочисленные исследования, показывающие чрезвычайно важную роль данных газообразных веществ в организме человека. Так, окись азота способствует поддержанию гомеостаза сосудов, вызывая расслабление гладких мышц стенок сосудов и угнетая их рост и утолщение интимы сосудов (гипертензивное ремоделирование сосудов), а также угнетая адгезию и агрегацию тромбоцитов, адгезию лейкоцитов к эндотелию сосудов. Кроме того, данный газ секретируется фагоцитами в процессе иммунного ответа в качестве одного из свободных радикалов и является высокотоксичным для бактерий и внутриклеточных паразитов. Эндогенный угарный газ (СО) — также одна из важных эндогенных сигнальных молекул, модулирует функции ЦНС и сердечно-сосудистой системы, ингибирует агрегацию тромбоцитов и их адгезию к стенкам сосудов. Углекислый газ является одним из важнейших медиаторов ауторегуляции кровотока. Он является мощным вазодилататором, оказывает положительное хронотропное и инотропное действие на миокард, а также влияет на деятельность иммунной системы, повышает сопротивляемость организма к бактериальным и вирусным инфекциям, участвует в обмене биологически активных веществ, влияет на проницаемость клеточных мембран и активность ферментов. CO2 регулирует возбудимость нервных клеток, стабилизирует интенсивность продукции гормонов и степень их эффективности, участвует в процессе связывания белками ионов кальция и железа [4; 7–9]. Нежелательные явления отмечены не были.

Обсуждение

Резюме основного результата исследования

Во влагалище женщин с привычным невынашиванием беременостии доминируют не лактобациллы, а энтерококки, которые встречаются в 60% случаев и более. Лактобациллы выявлялись у 27–33% пациенток. На фоне снижения содержания лактобацилл, патогенные и условно-патогенные микроорганизмы поддерживают воспалительные процессы в генитальном тракте у женщин, оказывая неблагоприятное влияние на наступление и течение беременности, приводя к развитию различных осложнений (угроза прерывания, самопроизвольный выкидыш, преждевременный разрыв плодных оболочек и преждевременные роды, плацентарные нарушения, врожденная пневмония у новорожденных и т.д.). Выявленные дисбиотические нарушения микробиома влагалища у пациенток с привычным невынашиванием беременности, (уменьшение содержания лакто- и бифидобацилл, преобладание условно-патогенных микроорганизмов), сопровождаются изменениями выделения и поглощения газовых сигнальных молекул, поддерживающих воспалительный процесс (NO, H2S и СО).

Обсуждение основного результата исследования

Учитывая неоспоримую роль инфекционного фактора в генезе привычного невынашивания, что было доказано многочисленными работами как отечественных, так и зарубежных исследователей, а также различные осложнения гестации у данного контингента больных, выявленные нарушения требуют обязательной коррекции еще на этапе прегравидарной подготовки с использованием антибактериальной, провоспалительной терапии, с последующим применением пробиотиков и метабио-тиков для восстановления и поддержания нормальной микрофлоры генитального тракта.

Ограничения исследования

Факторы, способствующие существенным образом повлиять на все этапы исследования, отсутствовали.

Заключение

Таким образом, установлено, что спектр основного микробиома влагалища здоровых женщин в возрасте 19–23 лет представлен бактериями нормальной микробиоты родов Lactobacillus, Enterococcus, Bifidobacterium, Peptococcus, Peptostreptococcus, Bacillus, Staphylococcus (эпидермальные штаммы). Условно-патогенные грибы рода Candida, бактероиды, золотистый стафилококк, стрептококки, микрококки, вейлонеллы, гарднереллы и актино-мицеты выделялись в редких случаях. Различные штаммы лактобацилл выделялась у 91% здоровых женщин. Среди газовых молекул, продуцируемых лактобациллами, преобладают: СО2, СО и NO.

Установлены дисбиотические нарушения микробиома влагалища у небеременных женщин с привычным невынашиванием беременности в анамнезе. Также у данной группы пациенток отмечено снижение продукции газовых сигнальных молекул: СО и NO, и повышение продукции H2S и CH4. На фоне уменьшения встречаемости лактобацилл, которые должны обеспечивать регуляторную функцию различных сторон жизнедеятельности организма женщин, условно-патогенные бактерии своими метаболитами могут играть отрицательную роль, не только поддерживая воспалительные процессы во влагалище, но и оказывать негативное воздействие на плод. Полученные результаты свидетельствуют о угнетении иммунного ответа у данной категории больных и необходимости коррекции дисбиотических нарушений еще на этапе прегравидарной подготовки.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Характеристика вагинального микробиома пациенток с привычным невынашиванием беременности

- Анкирская А.С. Бактериальный вагиноз // Акушерство и гинекология. - 2005. - №3. - С.10-13.

- Кира Е.Ф., Берлев И.В., Молчанов О.Л. Особенности течения беременности, родов и послеродового периода у женщин с дисбиотическими нарушениями влагалища // Журнал акушерства и женских болезней. - 1999. - №XLVII(2). - С.8-11.

- Плотко Е.Э., Донников А.Е., Ворошилина Е.С., Хаютин Л.В. Биоценоз влагалища с точки зрения количественной ПЦР: что есть норма? // Акушерство и гинекология. - 2011. - №1. - С.66-70.

- Aleshkin VA, Voropaeva EA, Shenderov BA. Vaginal microbiota in healthy women and patients with bacterial vaginosis and nonspecific vaginitis. Microbial Ecology in Health and Disease. 2006; 18: 71-74.

- Гинцбург А.Л., Ильина Т.С., Романова Ю.М. "Quorum sensing" или социальная жизнь бактерий // Ж. микробиол., эпидемиол., иммунол. - 2003. - №5. - С.86-93.

- Янковский Д.С., Дымент Г.С. Улучшение репродуктивного здоровья женщины путем оптимизации микроэкологии пищеварительного и урогенитального тракта // Репродуктивное здоровье женщины. - 2007. - №3. - С.148-154.

- Li L., Moore PK. An overview of the biological significance of endoge-nous gases: new roles for old molecules. Biochemical Society Transactions. Great Britain. 2007; 35(5): 1138-1141.

- Wang R. Gasotransmitters: growing pains and joys. Trends Biochemical Science. 2014; 39(5): 227-232.

- Zhou X., Bent SJ, Schneider MG, Davis CC, Islam MR, Forney LJ. Characterization of vaginal microbial communities in adulthealthy women using cultivation-independent methods. Microbiology. 2004: 2565-2573.

- Червинец Ю.В., Червинец В.М., Миронов А.Ю. Симбиотические взаимоотношения лактобацилл и микроорганизмов желудочнокишечного тракта. Тверь: РИЦ Твер. гос. мед. ун-та, 2016. - 214 с.