Характеристики биоэлектрической активности головного мозга при тренировке с использованием аппаратов с функцией обратной связи

Автор: Илларионова Александра Владимировна, Капилевич Леонид Владимирович

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: S1 т.19, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить влияние тренингов с использованием аппаратов с функцией обратной связи на характеристики биоэлектрической активности головного мозга. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 60 девушек в возрасте 18-20 лет, не занимающихся спортом. Проводились спортивные тренировки на развитие вестибулярного анализатора и проприоцептивной чувствительности; а также на тренажерах с использованием обратной связи по параметру «положение проекции центра тяжести» и по параметру «прилагаемые усилия». Запись ЭЭГ осуществлялась при проведении проб Ромберга и Бирюк до и после курса тренировок. Результаты. Показано, что специфика физиологических механизмов различных видов тренировок, направленных на развитие вестибулярного анализатора и проприоцептивной чувствительности, находит свое отражение в формировании специфических паттернов биоэлектрической активности коры головного мозга. Традиционные способы тренировки слабее всего отражаются на характеристиках ЭЭГ, в то время как тренировки с БОС характеризуются более выраженным влиянием. Наряду со сходными эффектами (усиление медленной активности тета- и дельта-диапазона преимущественно во фронтальной области коры и активация высокочастотной бета-активности в затылочных отведениях) регистрируются и различия. Если тренировка с использованием в качестве канала БОС параметра «положение проекции центра тяжести» сопровождалась угнетением активности альфа-диапазона, то тренировка с использованием в качестве канала БОС параметра «прилагаемые усилия», напротив, способствовала росту средней мощности альфа-активности в затылочной области коры. Заключение. Параметры биоэлектрической активности коры головного мозга являются информативными при проведении тренировок с БОС и могут использоваться для контроля их эффективности и оценки физиологических аспектов.

Биологическая обратная связь, координация, стабилометрия, спортивная тренировка, электроэнцефалография

Короткий адрес: https://sciup.org/147233557

IDR: 147233557 | УДК: 612.766.1:796.02 | DOI: 10.14529/hsm19s101

Текст научной статьи Характеристики биоэлектрической активности головного мозга при тренировке с использованием аппаратов с функцией обратной связи

Введение. При обучении двигательным действиям с использованием тренажеров организуется биотехническая система «человек – внешняя среда», где активным началом является человек [13]. Именно он, варьируя свои двигательные действия, подстраивается под навязанные ему условия внешней среды с тем, чтобы добиться искомого результата движения. В этом случае можно говорить о реализации принципа «сознательности и активности обучаемого». Особой эффективностью в усилении возможностей организма обладает методический прием, направленный на предоставление дополнительной информации – биологической обратной связи (БОС, в англоязычной литературе – biofeedback) [11, 16].

Принцип обратной связи является основным и универсальным принципом управления различными системами. Это механизм, использующийся в работе организма для поддержания оптимального состояния внутренней среды (гомеостаза) и осуществления направленных вовне действий [7]. Биологическая обратная связь – способ получения дополнительной информации о работе организма и его составляющих, биологический механизм контроля качества достигнутого результата. Это комплекс методов и технологий, базирующихся на принципах обратной связи и на- правленных на активизацию внутренних резервов организма, развитие самоконтроля и саморегуляции важных физиологических функций организма [6, 16].

Спектр применений технологии БОС в спортивной деятельности достаточно широк – от оптимизации нагрузок и обеспечения пиковой производительности скелетной мускулатуры до обучения расслаблению и восстановлению после нагрузок [8, 14]. Обратная связь дает возможность осуществлять физическую работу, сбалансированную по силе, координации движений и постуральному контролю . Особенно важное значение играет использование БОС в развитии координации как способности согласовывать мышечные напряжения в соответствии с намеченной двигательной программой, ведь для управления системой движений важное значение имеет самоконтроль, осуществляемый на основе отчетливых двигательных представлений, а одним из способов его совершенствования является развитие точности восприятия и воспроизведения проявляемых собственных усилий при решении двигательных заданий различной направленности [5, 17].

Тренажеры с функцией БОС позволяют с минимальной временной задержкой информировать человека о состоянии его телесных функций, за счет чего возникает возможность их сознательной регуляции. Основной задачей метода БОС является именно обучение саморегуляции, а используемое при этом оборудование делает доступной для человека информацию, в обычных условиях им не воспринимаемую [3]. Основные атрибуты метода – инструктор, тренируемый, оборудование. Все изложенное позволяет предположить, что для исследования механизмов реализации эффектов БОС-тренировки прежде всего следует контролировать состояние центральной нервной системы. Наиболее успешно для этих целей в спортивной физиологии используется метод электроэнцефалографии (ЭЭГ) [4, 10, 15].

Цель: изучить влияние тренингов с использованием аппаратов с функцией обратной связи на характеристики биоэлектрической активности головного мозга.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 60 девушек в возрасте 18–20 лет, не занимающихся спортом и входящих в основную медицинскую группу. В результате отбора были сформированы 3 группы девушек. 20 девушек (группа 1)

тренировались по программе, включавшей комплекс упражнений на развитие вестибулярного анализатора и проприоцептивной чувствительности [9]. 20 девушек (группа 2) занимались на компьютерном cтабилоана-лизаторе «Стабилан-01-2» (производитель – ЗАО ОКБ «Ритм» (Россия)) с использованием обратной связи по параметру «положение проекции центра тяжести» [2, 12]. 20 испытуемых (группа 3) занималась на аппарате HUBER (производитель – LPG SYSTEMS (Франция)) с использованием обратной связи по параметру «прилагаемые усилия» [1]. Занятия проводились 3 раза в неделю в течение месяца, всего 12 тренировок. Перед началом курса тренировок, а также после него девушки проходили тестирование чувства равновесия и координационных способностей.

Регистрация электроэнцефалограммы проводилась с использованием программноаппаратного комплекса «Нейрон-спектр 4/П» производства ООО «Нейрософт» в системе отведений «10–20» по 8 каналам. Запись ЭЭГ осуществлялась при проведении следующих проб:

– фоновая запись (в состоянии относительного покоя с закрытыми глазами) – 180 с;

– простая проба Ромберга с закрытыми глазами (испытуемый стоит без обуви с закрытыми глазами, плотно сдвинув стопы, руки вытянув вперед, пальцы расслаблены и несколько разведены) – 10 с;

– усложненная проба Ромберга с закрытыми глазами (ноги испытуемого стоят на одной линии (носок левой ноги упирается в пятку правой). Руки вытянуты вперед, пальцы расслаблены и несколько разведены) – 10 с;

– проба Бирюк с закрытыми глазами (испытуемый встает в сомкнутую стойку на носках, руки вверх и удерживает данное положение) – 10 с.

Регистрация ЭЭГ выполнялась в полосе пропускания 0,3–50 Гц и при частоте дискретизации 500 Гц. Каждая запись ЭЭГ автоматически сканировалась на наличие артефактов. Участки ЭЭГ с амплитудой более 200 мкВ в пределах окна в 640 мс отмечались как плохой канал; участки с амплитудой более 140 мкВ рассматривались как двигательный артефакт. Для спектрального анализа использовали отрезки безартефактной записи, подразделявшиеся на четырехсекундные эпохи, подвергавшиеся быстрому преобразованию Фурье с использованием окна Ханна. Оценивалась средняя мощность спектра (мкВ/с) для альфа-, бета-, дельта- и тета-диапазонов в лобных (F), центральных (C), височных (T) и затылочных (O) областях коры головного мозга. Полученные данные обрабатывались с помощью компьютерной программы статистического анализа Statistica 10.0.

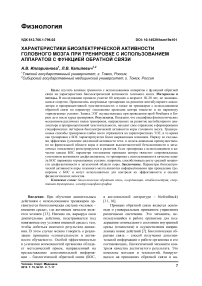

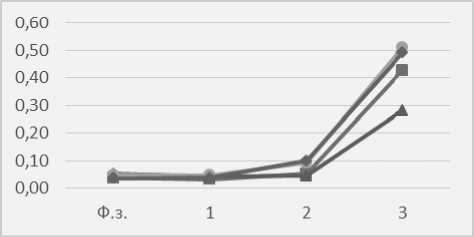

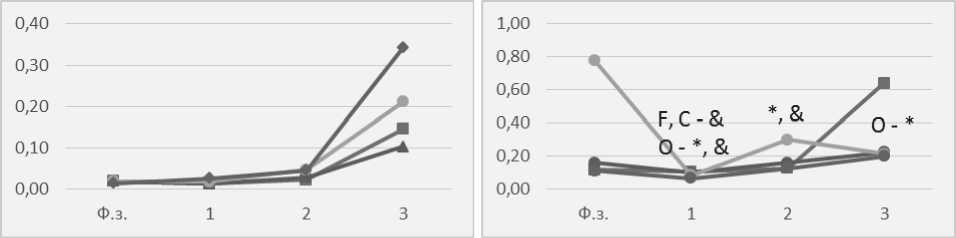

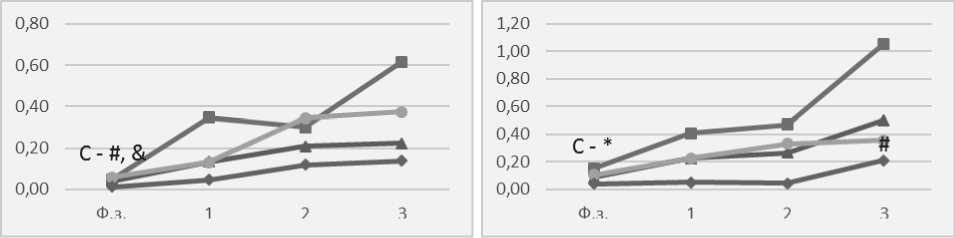

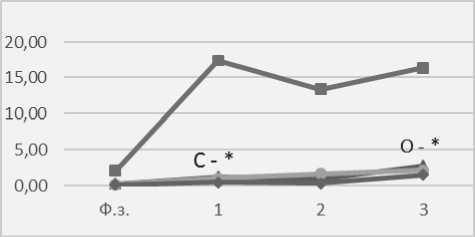

Результаты и их обсуждение. Показатели средней мощности спектра альфа-диапазона в состоянии относительного покоя и при проведении проб на координацию с закрытыми глазами представлены на рис. 1. При выполнении простой пробы Ромберга с закрытыми глазами до курса тренингов во всех рассматриваемых группах наибольшая средняя мощность спектра концентрируется в затылочных отделах. Наблюдается асимметрия в сторону роста мощности спектра в левом центральном и височном и правом затылочном отведениях.

После курса тренингов в группе 1 отме- чены значительное снижение мощности спектра альфа-ритма в затылочных отведениях и тенденция «выравнивания» величины мощности спектра по всем отведениям без значительной ее концентрации в одном из отведений. В группах 2 и 3 после курса тренингов во время выполнении пробы 1 по-прежнему наблюдается рост мощности спектра альфа-ритма спереди назад со значительной его концентрацией в затылочных отведениях (в группе 3 также наблюдается значительный рост мощности спектра в левом центральном отведении по сравнению с результатами до тренинга).

При выполнении пробы 2 до курса тренингов во всех рассматриваемых группах по-прежнему основная концентрация мощности спектра приходится на затылочные отведения; по сравнению с пробой 1 наблюдается значительный рост мощности в переднелобных, затылочном и височном отведениях справа.

c) d)

Рис. 1. Средняя мощность спектра альфа-активности до и после курса тренингов, мкВ/с:

Fig. 1. The average spectrum power of alpha-activity before and after the training course, mkV/s:

а – before the training course, b – after the training course, c – after feedback training with the Stabilan equipment, d – after feedback training with the HUBER equipment; Ф.з. – background recording, 1 – parameters for the simple Romberg test, 2 – parameters for the complex Romberg test, 3 – parameters for the Biryuk test; leads: ;

После курса тренировок ситуация аналогична результатам пробы 1: «выравнивание» мощности спектра в группе 1 с асимметрией в переднелобном отведении (выше в отведении справа) и рост мощности спереди назад с концентрацией в затылочных отведениях в группах 2 и 3. Причем если в группе 2 в переднелобных и центральных отведениях мощность спектра выше слева, в затылочном отведении – справа, то в группе 3 – наоборот.

При выполнении пробы 3 до курса тренингов мощность спектра альфа-ритма минимальна в центральных отведениях; отмечается особенно значительный рост мощности спектра в височных отведениях; значения мощности спектра в левом полушарии выше. После тренингов в группе 1 мощность спектра альфа-ритма распределяется более равномерно с преобладанием в переднелобных отведениях и правом полушарии. В группах 2 и 3 по-прежнему средняя мощность спектра концентрируется в основном в затылочных отведениях, в группе 2 – в переднелобном и центральном отведениях слева, затылочном и височном справа. В группе 3 – в переднелобном, центральном, височном отведениях справа, затылочном отведении слева. В группе 2 отмечено значительное снижение мощности спектра альфа-ритма в переднелобном и височном отведениях справа.

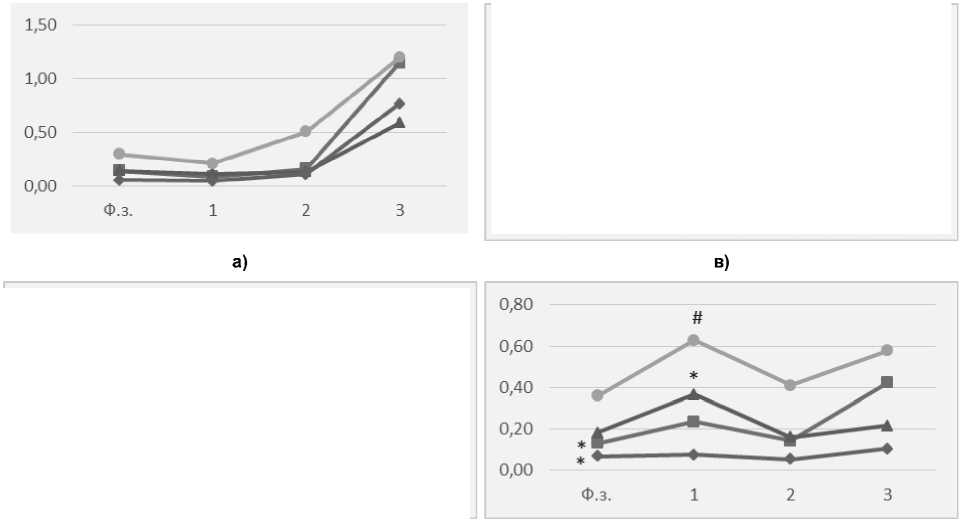

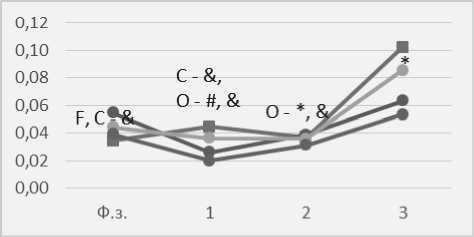

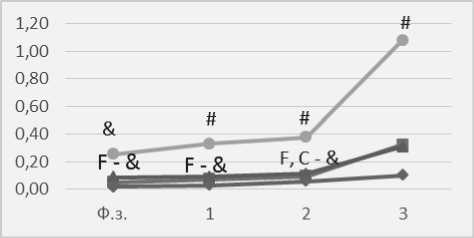

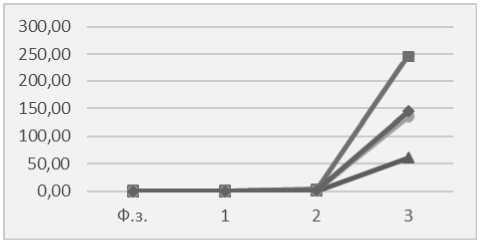

Показатели средней мощности спектра низкочастотной компоненты бета-диапазона в состоянии относительного покоя и при проведении проб на координацию с закрытыми глазами представлены на рис. 2. До курса тренингов при выполнении пробы 1 наблюдался рост мощности спектра НЧ бета-диапазона спереди назад, максимальная мощность отмечалась в левом височном отведении, минимальная – в височном отведении справа. После курса тренингов в группе 1 мощность спектра в височных отведениях и переднелобном отведении слева была минимальна; максимальная мощность спектра отмечалась в переднелобном отведении справа. В группах 2 и 3 минимальная мощность спектра отмечалась в височных отведениях. В группе 2 отмечался рост мощности спектра спереди назад с преобладанием ее в правом полушарии и значительное ее снижение по сравнению с результатом до тренингов в левом височном отведении. В группе 3 напротив наблюдался значительный рост мощности спектра в затылочных отведениях и серьезная асимметрия со значительным преобладанием мощности спектра в переднелобном отведении слева перед ее минимальным значением слева.

При выполнении пробы 2 до курса тренингов отмечалась концентрация мощности спектра в затылочных и височных отведениях,

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Средняя мощность спектра низкочастотной бета-активности до и после курса тренингов, мкВ/с

Обозначения те же, что на рис. 1

Fig. 2. The average spectrum power of low-frequency beta-activity before and after the training course, mkV/s

The same as for Fig. 1

причем мощность спектра была выше в левом полушарии. После курса тренингов в группе 1 наблюдалось равномерное распределение мощности спектра по всем отведениям с максимальным ее значением в центральных отведениях и преобладанием в правом полушарии. В группе 2 максимальная мощность спектра наблюдалась в затылочных отведениях и преобладала в левом полушарии. Также отмечалось значительное снижение мощности спектра по сравнению с результатами до курса тренингов в переднелобных и височном отведении слева. В группе 3 по-прежнему наблюдалась сильная асимметрия: максимальная мощность спектра наблюдалась в правом переднелобном и левом височных отведениях, минимальная – в левом переднелобном и правом височных отведениях.

При выполнении пробы Бирюк до курса тренингов во всех рассматриваемых группах минимальная мощность спектра отмечалась в центральных отведениях, максимальная – в затылочных и височных отведениях, отмечалась сильная асимметрия в сторону левого полушария. После тренировок в группе 1 сильно преобладало правое полушарие и максимальная концентрация мощности спектра приходилась на переднелобное отведение справа. В группе 2 после тренингов наблюда- лось значительное снижение мощности спектра низкочастотного бета-диапазона, незначительная асимметрия и максимальная концентрация мощности спектра в затылочных отведениях. В группе 3 также наблюдался рост мощности спектра спереди назад, максимальная мощность спектра наблюдалась в затылочном отведении справа и центральном отведении слева.

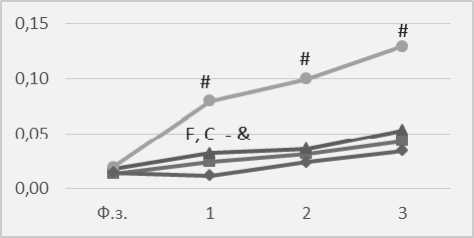

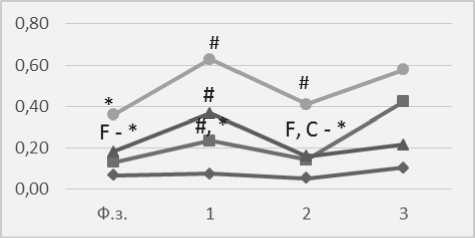

Показатели средней мощности спектра высокочастотной компоненты бета-диапазона в состоянии относительного покоя и при проведении проб на координацию с закрытыми глазами представлены на рис. 3. До курса тренингов при выполнении проб 1 и 2 концентрация мощности спектра приходилась на височное отведение слева и затылочные отведения. После тренингов в группе 1 она была максимальна в переднелобном отведении справа. Отмечалось значительное снижение мощности спектра в левом височном отведении (проба 1). В группе 2 максимальная мощность спектра после тренингов концентрировалась в затылочных отведениях, особенно в правом, в пробе 2 отмечалось значительное снижение мощности спектра во всех отведениях, кроме затылочных. В группе 3 отмечался рост мощности спектра (значительный – в пробе 1) и его максимальная концентрация

а) б)

в) г)

Рис. 3. Средняя мощность спектра высокочастотной бета-активности до и после курса тренингов, мкВ/с

Обозначения те же, что на рис. 1

Fig. 3. The average spectrum power of high-frequency beta-activity before and after the training course, mkV/s

The same as for Fig. 1

в переднелобных отведениях, особенно правом. В пробе 2 группы 3 в очередной раз максимальная мощность спектра наблюдалась в правом переднелобном и левом височном отведениях, минимальная – в правом височном отведении.

При выполнении пробы 3 концентрация мощности спектра также приходилась на височные и затылочные отведения, левое переднелобное отведение, наблюдалась асимметрия с преобладанием левого полушария. После тренингов в группе 1 мощность спектра была равномерна по всем отведениям. В группе 2 наблюдалось значительное снижение мощности спектра в большинстве отведений, максимальная мощность спектра концентрировалась в затылочных отведениях. В группе 3 также асимметрия была незначительна, а максимальная средняя мощность спектра концентрировалась в затылочных отведениях.

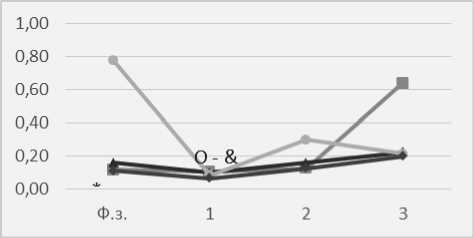

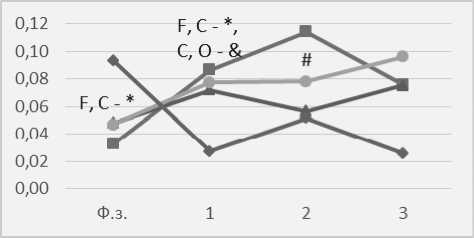

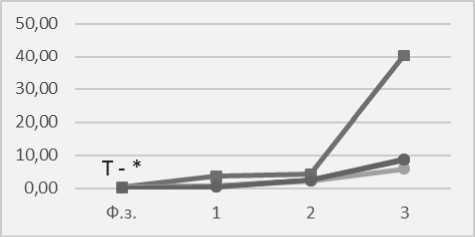

Показатели средней мощности спектра тета-диапазона в состоянии относительного покоя и при проведении проб на координацию с закрытыми глазами представлены на рис. 4. До курса тренингов при выполнении пробы 1 отмечался рост мощности спектра кпереди, причем концентрация мощности спектра в левом полушарии во всех отведениях была выше. После курса тренингов в группе 1 на- блюдался существенный рост мощности спектра в переднелобных, а также правом затылочном и правом височном отведениях; максимальная концентрация мощности спектра отмечалась в переднелобных отведениях. В группе 2 после курса тренингов средняя мощность спектра концентрировалась в переднелобных отведениях и левом полушарии. В группе 3 также наблюдался существенный рост мощности спектра в центральном и затылочном отведениях справа; основная концентрация мощности спектра приходилась на переднелобные отведения; мощность спектра была выше в левых переднелобном и височном, а также правых центральном и затылочном отведениях.

При выполнении пробы 2 до курса тренингов (и после курса тренингов в группах 2 и 3) во всех рассматриваемых группах мощность спектра концентрировалась слева, особенно в переднелобном отведении. После курса тренингов в группе 1 эта концентрация переместилась вправо. В группах 2 и 3 концентрация мощности спектра (не считая височных отведений) в центральных отведениях была минимальна; в группе 1 величина мощности спектра в височных отведениях была наибольшей по сравнению с остальными группами.

Рис. 4. Средняя мощность спектра тета-активности до и после курса тренингов, мкВ/с

Обозначения те же, что на рис. 1

Fig. 4. The average spectrum power of theta-activity before and after the training course, mkV/s

The same as for Fig. 1

При выполнении пробы 3 до курса тренингов по-прежнему максимальная концентрация средней мощности спектра приходится на левое полушарие и переднелобное отведение, минимальная (в том числе по сравнению с височными отведениями) – на центральное отведение справа. После тренингов в группе 1 по-прежнему максимальная концентрация мощности спектра приходится на правое полушарие, переднелобные и затылочное отведения справа. В группе 2 отмечается значительное снижение мощности спектра в левом переднелобном, а также центральном, затылочном и височном отведениях справа. Основная концентрация мощности спектра приходится на переднелобные и затылочное отведения слева; мощность спектра преобладает в правом полушарии во всех отведениях, кроме переднелобного. В группе 3 мощность спектра преобладает также в правом полушарии во всех отведениях, кроме центрального, и концентрируется в переднелобных отведениях.

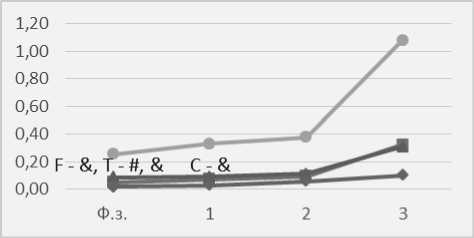

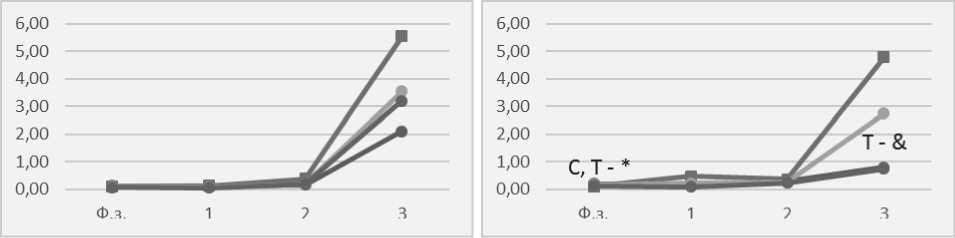

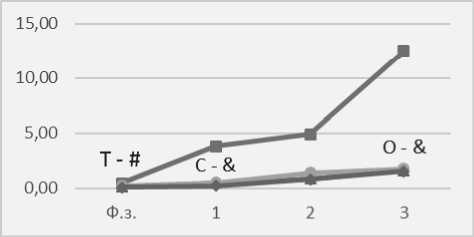

Показатели средней мощности спектра дельта-диапазона в состоянии относительного покоя и при проведении проб на координацию с закрытыми глазами представлены на рис. 5.

До курса тренингов при выполнении пробы 1 отмечался рост мощности спектра кпе- реди, причем концентрация мощности в левом полушарии во всех отведениях была выше. После курса тренингов в группе 1 наблюдался существенный рост мощности спектра в правом полушарии, максимальная концентрация мощности спектра отмечалась в переднелобных отведениях. Мощность спектра была выше в правом полушарии. В группе 2 после курса тренингов мощность спектра концентрировалась в переднелобных отведениях. Мощность спектра была выше слева в переднелобном и центральном отведениях, справа – в затылочном отведении. В группе 3 также наблюдался существенный рост мощности спектра в переднелобных отведениях, центральном и височном отведениях справа; основная концентрация мощности спектра приходилась на переднелобные отведения; мощность спектра была выше в левом полушарии.

При выполнении пробы 2 до и после курса тренингов во всех рассматриваемых группах мощность спектра концентрировалась слева, особенно в переднелобном отведении. После курса тренингов в группе 1 наблюдался рост концентрации мощности спектра кпереди. В группе 2 наблюдался значительный рост мощности спектра в левом центральном и снижение – в правом затылочном отведениях. В группах 2 и 3 минимальная концентрация

а)

б)

в)

г)

Рис. 5. Средняя мощность спектра дельта-активности до и после курса тренингов

Обозначения те же, что на рис. 1

Fig. 5. The average spectrum power of delta-activity before and after the training course, mkV/s

The same as for Fig. 1

мощности спектра наблюдалась в центральных и височных отведениях.

При выполнении пробы 3 до курса тренингов по-прежнему максимальная концентрация средней мощности спектра приходится на левое полушарие и переднелобное отведение, минимальная (в том числе по сравнению с височными отведениями) – на центральное отведение справа. После тренингов в группе 1 максимальная концентрация мощности спектра приходится на переднелобные отведения, особенно правое. В остальных отведениях мощность спектра выше в правом полушарии. В группе 2 отмечается значительное снижение мощности спектра во всех отведениях. Мощность спектра концентрировалась в переднелобных отведениях и была выше в правом переднелобном отведении и в левом полушарии во всех остальных отведениях. В группе 3 мощность спектра также концентрируется в переднелобных отведениях и преобладает справа в переднелобном и затылочном отведениях и слева в центральном и височном отведениях.

Заключение. Полученные результаты позволяют отметить следующие основные закономерности формирования специфических паттернов биоэлектрической активности коры головного мозга при различных способах тренировок, направленных на развитие вестибулярного анализатора и проприоцептивной чувствительности:

– Тренировка без использования технических средств и БОС в наименьшей степени отражается на показателях ЭЭГ при выполнении всех проб. Со стороны альфа-активности отмечается некоторое угнетение, со стороны бета-диапазона – напротив, незначительная активация, преимущественно в низкочастотной ее области. На показатели медленной активности тета- и дельта-диапазона данный вид тренировки влияния не оказывал.

– Тренировка на стабилографической платформе с использованием обратной связи по параметру «положение проекции центра тяжести» также угнетала активность альфа-диапазона во всех областях коры. В отличие от предыдущего случая, отмечалась активация высокочастотной области бета-активности, в наибольшей степени – в затылочных отведениях. Регистрировалась активация медленной активности тета- и дельта-диапазона преимущественно во фронтальной области коры.

– Тренировка на аппарате HUBER с использованием обратной связи по параметру «прилагаемые усилия» оказывала наиболее выраженный эффект на показатели биоэлектрической активности головного мозга. Наблюдался рост средней мощности спектра альфа-активности в затылочно-центральной области. В диапазоне высокочастотной области бета-активности отмечалась активация во фронтальных отведениях при выполнении проб Ромберга. В диапазоне медленной активности (тета- и дельта-) регистрировался рост средней амплитуды спектра в лобноцентральной области коры во всех применяемых пробах.

Таким образом, специфика физиологических механизмов различных видов тренировок, направленных на развитие вестибулярного анализатора и проприоцептивной чувствительности, находит свое отражение в формировании специфических паттернов биоэлектрической активности коры головного мозга. Традиционные способы тренировки слабее всего отражаются на характеристиках ЭЭГ, в то время как тренировки с БОС характеризуются более выраженным влиянием. Наряду со сходными эффектами (усиление медленной активности тета- и дельта-диапазона преимущественно во фронтальной области коры и активация высокочастотной бета-активности в затылочных отведениях) регистрируются и различия. Если тренировка с использованием в качестве канала БОС параметра «положение проекции центра тяжести» сопровождалась угнетением активности альфа-диапазона, то тренировка с использованием в качестве канала БОС параметра «прилагаемые усилия», напротив, способствовала росту средней мощности альфа-активности в затылочной области коры.

По поводу трактовки физиологической значимости различных диапазонов биоэлектрической активности коры в литературе нет единого мнения. В то же время есть доказательства связи определенных ее паттернов с формированием двигательных навыков [4]. Очевидно, что применение традиционных форм тренировки в нашем случае не позволило за период исследования добиться заметных физиологических перестроек. Напротив, применение тренажеров БОС привело к достоверным изменениям в параметрах электроэнцефалограммы. Характерные для обоих методов тренировки с БОС, усиление медленной активности тета- и дельта-диапазона и активация высокочастотной бета-активности в затылочных отведениях трактуются как признак напряжения, сосредоточенности на выполняемом действии и ассоциируются с формированием спортивного мастерства [15].

Относительно активности альфа-диапазона ситуация выглядит противоречивой. С одной стороны, для активной деятельности чаще характерно снижение данного компонента ЭЭГ. С другой стороны, есть данные об усилении активности альфа-диапазона при сочетании физических нагрузок с выполнением когнитивных функций [10]. Можно предположить, что выполнение упражнений с БОС по параметру «прилагаемые усилия» требует большего интеллектуального напряжения и вовлечения когнитивной сферы.

Все изложенное позволяет заключить, что параметры биоэлектрической активности коры головного мозга являются информативными при проведении тренировок с БОС и могут использоваться для контроля их эффективности и оценки физиологических аспектов.

Список литературы Характеристики биоэлектрической активности головного мозга при тренировке с использованием аппаратов с функцией обратной связи

- Попадюха, Ю.А. Перспективы использования компьютерных систем Huber в оздоровлении, профилактике повреждений и физической реабилитации / Ю.А. Попадюха, Г.В. Коробейников // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. - 2012. - № 1. - C. 88-93.

- Слива, А.С. Стабилографический тренажер / А.С. Слива, Г.Ю. Джуплина // Известия ЮФУ. Технические науки. - 2009. - № 9. - С. 242-244.

- Barbado, D. How much trunk control is affected in adults with moderate-to-severe cerebral palsy? / D. Barbado, R. Reina, A. Roldan et al. // Journal of Biomechanics. - 2019. - Vol. 82. - P. 368-374.

- Cheron, G. Brain oscillations in sport: Toward EEG biomarkers of performance / G. Cheron, G. Petit, J. Cheron et al. // Frontiers in Psychology. - 2016. - Vol. 7 (FEB).

- Düking, P. Necessary steps to accelerate the integration of wearable sensors into recreation and competitive sports / P. Düking, C. Stammel, B. Sperlich et al. // Current Sports Medicine Reports. - 2018. - Vol. 17 (6). - P. 178-182.