Характеристики метапесчаников светлинской свиты - субстрата щелочных рудных метасоматитов (Октябрьское рудное поле, Средний Тиман)

Автор: Удоратина О.В., Никулова Н.Ю., Губарев И.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 2 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены характеристики метапесчаников светлинской свиты, развитых в пределах Октябрьского рудного поля на Четласском Камне (Средний Тиман) и служащих субстратом рудных щелочных метасоматитов. Основным источником обломочного материала при формировании полевошпат-кварцевых мелкозернистых метапесчаников были метаосадочные и, в меньшей степени, кислые магматические породы, в том числе измененные в коре выветривания. Образование песчаников проходило в относительно стабильных тектонических условиях пассивной континентальной окраины.

Метапесчаники, пассивная континентальная окраина, средний тиман

Короткий адрес: https://sciup.org/147246186

IDR: 147246186 | УДК: 552.51 | DOI: 10.17072/psu.geol.19.2.152

Текст научной статьи Характеристики метапесчаников светлинской свиты - субстрата щелочных рудных метасоматитов (Октябрьское рудное поле, Средний Тиман)

Октябрьское рудное поле входит в состав Косьюской группы комплексных редкоме-талльно-редкоземельных проявлений, расположенных на возвышенности Четласский Камень Среднего Тимана, и отличается широким развитием иттриевой (ксенотимовой) минерализации.

Породы рудного поля, расположенного в верховье р. Светлая, представлены слабо метаморфизованными песчаниками светлинской свиты четласской серии, их фенитизи-рованными разностями и образованиями жильного комплекса.

Проведены комплексные исследования пород рудного поля, опробованных в 2016 г. (отряд ИГ Коми НЦ УрО РАН) при тематических исследованиях рудных редкоме-талльно-редкоземельных образований. В КазФУ (г. Казань) изучены шлифы. Данные о химическом составе пород получены на базе ЦКП «Геонаука» (г. Сыктывкар) с помощью классического химического и рентгенофлуоресцентного (спектрометр XRF-1800 фирмы SHIMADZU) анализов. Химический состав минералов изучался на сканирующем электронном микроскопе TESCAN VEGA3 LMH с энергодисперсионной приставкой X-MAX Oxford Instruments. В ЦЛ ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург) методом ICP MS определены редкие и редкоземельные элементы.

Осадочные толщи светлинской свиты четласской серии формировались в средне-позднерифейское время (Удоратина и др., 2017; Брусницына и др., 2019). Образования светлинской свиты представлены темно-серыми кварц-хлорит-серицитовыми и биотит -хлорит-кварц-серицитовыми, иногда из-

вестковистыми сланцами, переслаивающимися с разнозернистыми кварцитами и квар-цитопесчаниками. По преобладанию сланцев в нижней части разреза и кварцитопесчани-ков в верхней светлинская свита разделена на нижнюю и верхнюю подсвиты. Мощность светлинской свиты 600 ‒ 620 м. Она согласно, местами с размывом, перекрывается песчаниками новобобровской свиты.

К неизмененным вторичными процессами кварцитопесчаникам отнесены породы периферических частей рудных тел, отобранных в канавах, пересекающих вкрест рудное поле: обр. OM9-16, ОМЮв-16, ОМ Юг-16, ОМЮд-16, ОМЮж-16, ОМЮе-16, ОМ12-16, и скважине ‒ обр. 834.

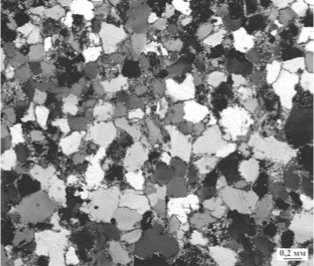

Мелкозернистые полевошпат-кварцевые метапесчаники с гранобластовой структурой и поровым или контактовым хлорит-серицитовым цементом сложены различной окатанности зернами кварца и полевого пшата, часто с регенерационными каймами (рис. 1).

Рис. 1. Микроструктура и минеральный состав метапесчаников, николи скрещены

Нормативный пересчет химического состава показал, что метапесчаники состоят (мае. %) из кварца (83‒91), кислого плагиоклаза (6 ‒7), калиевого полевого шпата (3.3‒ 7.8), хлорита (3), магнетита (2) и ильменита (0.3).

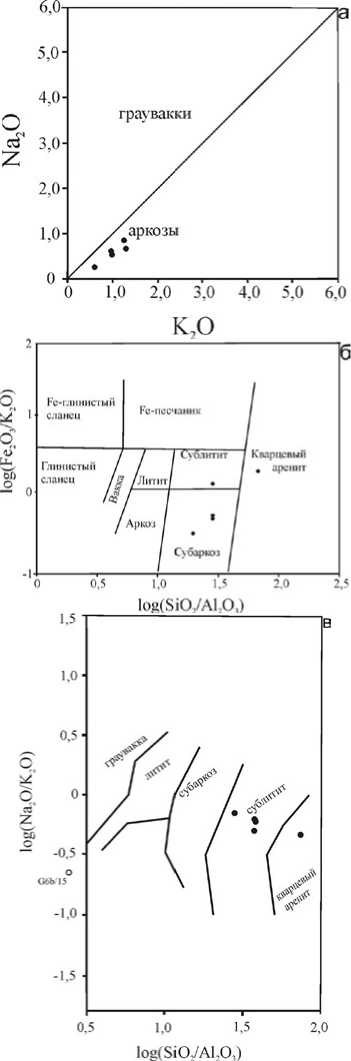

На диаграмме K2O‒Na2O (Петтиджон и др., 1976) фигуративные точки метапесчаников находятся в поле аркозов (рис. 2, а). На диаграмме log(Fe2OЗобщ/K2O) ‒ log(SiO2/Al2O3) (рис. 2, б) они попали в поля субаркозов, сублититов и кварцевых аренитов. Такое положение точек отражает присутствие в песчаниках хорошо сохранившихся полевых шпатов.

Рис. 2. Классификационные диаграммы: а ‒ K2O ‒ N2O ( чо Петтиджон и др., 1976); б ‒ log(Fe2O Зобщ /K2O) ‒ log(SiO2/Al2O3) ( по Herron, 1988); в ‒ log(SiO2/Al2O3) ‒ log(Na2O/K2O) ( по Петтиджон и др., 1976)

На диаграмме log(SiO2/Al2O3) ‒ log(Na2O/K2O), разделяющей метапесчаники по соотношению кварца, полевых шпатов и глиноземистого цемента, фигуративные точки попадают в поля сублититов и кварцевых аренитов (рис. 2, в). Считается, что отрицательные значения log(Na2O/K2О) при log(SiO2/Al2O3) >1.7 указывают на высокую степень зрелости метапесчаников (Петтиджон и др., 1976). Такие характеристики имеет лишь один образец (обр. 834, табл. 1). Для четырех образцов этот показатель существенно ниже, что отражает щелочную спецификацию пород.

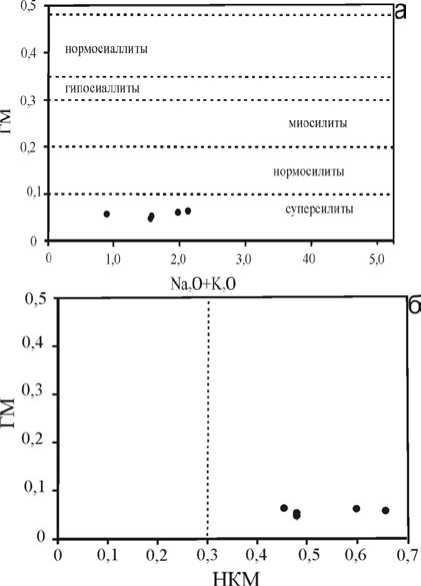

По значениям гидролизатного модуля (ГМ=0.5‒0.7) все метапесчаники относятся к типу суперсиллитов ‒ преимущественно кварцевых аквагенных пород (рис. 3 , а). Величина модуля нормированной щелочности НКМ = Na2O+K2O/Al2O3 (коэффициент Миддлтона (Middleton, 1960) превышает 0.31, что, по мнению Я. Э. Юдовича и М. П. Кетрис (Юдович, Кетриc, 2000), свидетельствует о наличии в породе неизмененного калиевого полевого шпата (рис. 3, б). Низкие значения титанового модуля для супеси-литов могут указывать на то, что формирование состава первичных песчаников в значительной степени проходило за счет размыва и переотложения продуктов разрушения кислых вулканитов.

Индексы выветривания CIW (Herron, 1988) четырех образцов метапесчаников составляют 66 ‒ 74 и соответствуют средней степени разложения исходных пород, а для обр. 834 CIW=59, что типично для пород, слабо измененных выветриванием (табл. 1).

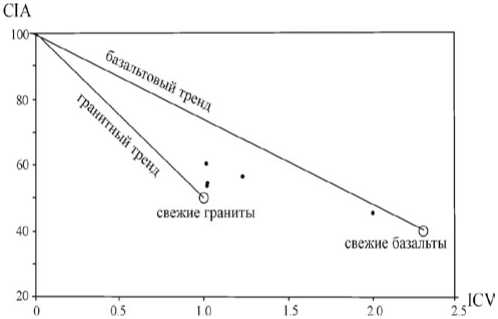

Индекс изменения состава ICV (Cox, Lowe, 1995) превышает пороговое значение 1, характерное для незрелого обломочного материала (табл. 1). На диаграмме ICV‒CIA (Lee, 2002), отражающей изменение соотношения гранитной и базальтовой составляющей и степень зрелости обломочного материала, две фигуративные точки занимают промежуточное положение между линиями, соответствующими составам размываемых основных и кислых пород, две точки тяготеют к составам гранитов и одна (обр. 834) ‒ к слабо измененным базальтам (рис. 4).

Значение соотношения Fe/Mn (Розен и др., 1994), используемого в качестве фациального индикатора для осадочных отложений, в обр. 834 составляют 40 и соответствует мелководным морским отложениям (табл. 1). Для четырех образцов метапесчаников значения этого индикаторного соотношения соответствуют породам, образова ние которых проходило в прибрежно-морских условиях.

Таблица 1 . Химический состав пород , мае. %

|

Компо-ненты |

№ образца |

||||

|

834 |

ОМ9- 16 |

ОМ10 в-16 |

ОМ10 д-16 |

ОМ10 е-16 |

|

|

SiO 2 |

92.24 |

91.26 |

90.36 |

92.48 |

92.27 |

|

TiO 2 |

0.09 |

0.01 |

0.13 |

0.01 |

0.05 |

|

Al 2 O 3 |

1.37 |

3.26 |

4.7 |

3.26 |

3.31 |

|

Fe 2 O 3 |

0.7 |

0.22 |

0.17 |

0.23 |

0.00 |

|

FeO |

3.27 |

1.13 |

1.1 |

1.13 |

1.5 |

|

MnO |

0.09 |

<0.01 |

0.01 |

<0.01 |

0.01 |

|

CaO |

0.27 |

<0.5 |

0.15 |

<0.5 |

<0.1 |

|

MgO |

0.22 |

0.17 |

0.56 |

0.17 |

0.33 |

|

K 2 O |

0.61 |

0.97 |

1.26 |

0.97 |

1.3 |

|

Na2O |

0.29 |

0.59 |

0.87 |

0.59 |

0.68 |

|

P 2 O 5 |

0.024 |

0.02 |

0.01 |

0.02 |

0.01 |

|

ппп |

0.3 |

0.37 |

0.67 |

0.37 |

0.6 |

|

Сумма |

99.80 |

98.12 |

100.00 |

98.12 |

100.00 |

|

н2O |

0.09 |

0.09 |

0.2 |

0.09 |

0.27 |

|

сO2 |

0.17 |

0.09 |

0.09 |

0.09 |

0.09 |

|

Геохимические модули и соотношения |

|||||

|

Na2O+K2O |

0.9 |

1.56 |

2.13 |

1.56 |

1.98 |

|

K 2 O/Na 2 O |

2.10 |

1.64 |

1.45 |

1.64 |

1.9 |

|

ГМ |

0.06 |

0.05 |

0.06 |

0.05 |

0.05 |

|

ФМ |

0.05 |

0.01 |

0.01 |

0.01 |

0.02 |

|

ТМ |

0.064 |

0.003 |

0.028 |

0.003 |

0.015 |

|

НКМ |

0.66 |

0.48 |

0.45 |

0.48 |

0.60 |

|

log (Na 2 O/ K 2 O) |

‒0.32 |

‒0.22 |

‒0.16 |

‒0.22 |

‒0.28 |

|

log SiO 2 / Al 2 O 3 ) |

1.83 |

1.45 |

1.28 |

1.45 |

1.45 |

|

log(Fe 2 OЗобщ / K 2 O) |

0.06 |

‒0.65 |

‒0.87 |

‒0.63 |

‒0.11 |

|

F1 |

‒3.22 |

‒2.97 |

‒2.90 |

‒3.03 |

‒3.26 |

|

F2 |

‒2.27 |

‒0.41 |

‒0.57 |

‒0.93 |

‒2.01 |

|

CIA |

46 |

54 |

60 |

54 |

56 |

|

CIW |

59 |

66 |

73 |

66 |

74 |

|

ICV |

2.01 |

1.023 |

1.02 |

1.03 |

1.24 |

|

Fe/Mn |

40 |

121 |

116 |

121 |

192 |

|

K 2 O/Al 2 O 3 |

0.45 |

0.30 |

0.27 |

0.30 |

0.40 |

Примечание: обр. 834, ОМ9 - 16 и ОМЮд -16 ‒ классический химический, ОМЮв ‐16. ОМЮе -16 ‒ рентгена ‐ флуоресцентный (РФА) анализы .

F1=0.303‒0.447SiO 2 ‒0.972 TiO 2 +0.008Al 2 O 3 ‒2.67

Fe 2 O 3 +0.208FeO‒3.082MnO +0.14MgO+0.195CaO+0.719Na 2 O‒ 0.032K 2 O+7.51P 2 O 5 ;

F2=43.57‒0.421SiO 2 +1.988TiO 2 ‒0.526Al 2 O 3 ‒ 0.551Fe 2 O 3 ‒1.61FeO+2.72MnO+ 0.881 MgO ‒ 0.907CaO‒0.177Na 2 O‒1.84K 2 O+7.244P 2 O 5 .

F3=30.638TiO 2 /Al 2 O 3 ‒

12.54Fe 2 O 3 общ /Al 2 O 3 +7.329MgO/Al 2 O 3 +12.031NaO/ Al 2 O 3 +35.402K 2 O/Al 2 O 3 ‒6.382;

F4= 56.5TiO2/Al 2 O 3 ‒10.897 Fe 2 O 3 общ /Al 2 O+30.875 MgO/Al 2 O 3 ‒5.404 Na 2 O/Al 2 O 3 +11.112 K 2 O/Al 2 O 3 ‒ 3.89. м =Al 2 O 3 +TiO 2 +Fe 2 O 3 +FeO+MnO)/SiO 2 ;

нкм =N 2 O+K 2 O/Al 2 O 3

Рис. 3. Модульные диаграммы: а ‒Na 2 O+K 2 O ; б ‒ ‒ ( по Юдович, Кетрис , 2000)

Рис. 4. Положение фигуративных точек песчаников на диаграмме 1CV ‒CIA ( по Nesbitt, Young, 1982)

Относительно высокие значения отношения K2O/Al2O3 (Cox, Lowe, 1995) 0.27‒0.45 (табл. 2), отражающего степень переработки материала в области размыва, указывают на слабое изменение процессами химического выветривания размываемых пород.

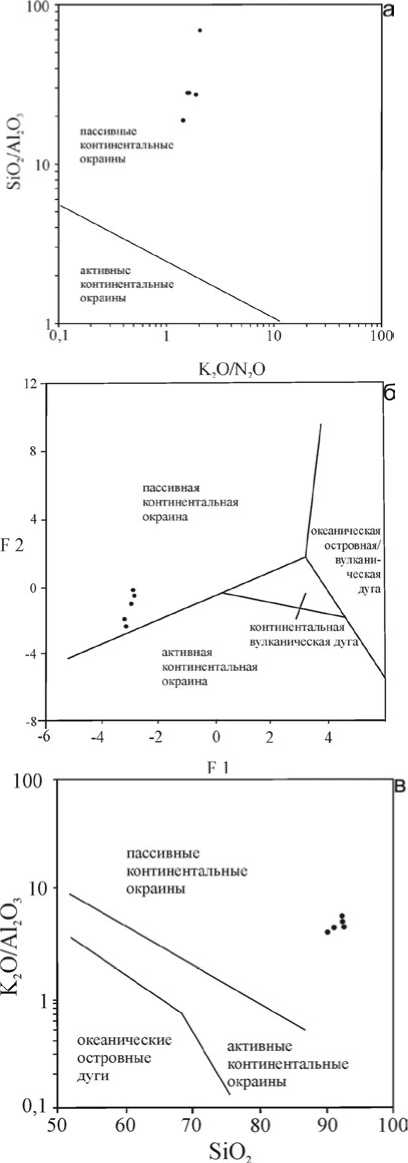

Для установления связи между химическим составом метапесчаников и обстанов- ками осадконакопления использовано три дискриминационных диаграммы, при построении которых учитывается максимальное количество оксидов и их отношений. На всех диаграммах фигуративные точки составов попали в поля пассивных континентальных окраин (рис. 5).

Таблица 2 . Содержание редких и редкоземельных элементов в породах , г/т

|

Элемент |

ОМ9- 16 |

ОМЮд - 16 |

834 |

|

Sc |

2.03 |

1.88 |

0 |

|

V |

5.99 |

<2.5 |

5.64 |

|

Cr |

80.6 |

7.28 |

22.1 |

|

Co |

2.18 |

1.07 |

4.2 |

|

Ni |

9.19 |

6.48 |

29.4 |

|

Cu |

47.5 |

29.9 |

30.3 |

|

Zn |

34.2 |

22.7 |

51.3 |

|

Ga |

3.48 |

2.94 |

2.33 |

|

Rb |

23.4 |

24.1 |

15 |

|

Sr |

9.05 |

5.63 |

7.51 |

|

Y |

9.76 |

8.43 |

10.1 |

|

Zr |

76.8 |

81.7 |

124 |

|

Nb |

2.18 |

44.6 |

14.5 |

|

Ba |

105 |

73.4 |

42.5 |

|

La |

10.3 |

10.8 |

8.66 |

|

Ce |

22 |

23.4 |

19 |

|

Pr |

2.56 |

2.81 |

2.24 |

|

Nd |

10.2 |

11.3 |

9.24 |

|

Sm |

2.02 |

2.67 |

3 |

|

Eu |

0.41 |

0.69 |

0.73 |

|

Gd |

1.97 |

2.37 |

2.45 |

|

Tb |

0.32 |

0.34 |

0.32 |

|

Dy |

1.78 |

1.65 |

1.86 |

|

Ho |

0.35 |

0.3 |

0.35 |

|

Er |

0.91 |

0.86 |

0.99 |

|

Tm |

0.13 |

0.13 |

0.14 |

|

Yb |

0.85 |

0.88 |

1.03 |

|

Lu |

0.12 |

0.15 |

0.14 |

|

Hf |

2.12 |

2.07 |

3.17 |

|

Ta |

0.16 |

0.13 |

0.21 |

|

Pb |

4.5 |

5.76 |

41.1 |

|

Th |

3.7 |

66.6 |

15.5 |

|

U |

0.56 |

0.72 |

0.65 |

Содержание РЗЭ в метапесчаниках достаточно высокое ‒ составляет (2 (La-Lu)г/т) ОМ9-

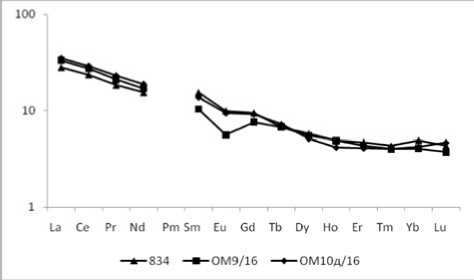

16 (50), ОМЮд-16 (55), 834 (44). Спектры РЗЭ трех образцов песчаников однородны, характеризуются слабо выраженным европиевым минимумом (рис. 6), Eu/Eu* ОМ9-16 (0.6), ОМЮд-16 (0.8), 834 (0.8), и заметным преобладанием легких редких земель над тяжелыми (La/Yb)n ОМ9-16 (8.2), ОМЮд-16 (8.3), 834 (5.7).

Рис. 5. Положение фигуративных точек составов песчаников на диаграмме: А ‒ SiO 2 /Al 2 O 3 ‒

K 2 O/Na 2 O (по Maynard et al., 1982 ) : б ‒ F1‒F2 ( по Bhatia, 1983 ) в ‒ SiO 2 /Al 2 O 3 ‒K 2 O/Na 2 O ( 40 Roser, Korsch, 1986)

Рис. 6. Спектры распределения РЗЭ метапесчаников, нормализованные по CI

«Наследованный» тип спектров свидетельствует о присутствии в составе песчаников продуктов разрушения неизмененных выветриванием кислых магматических пород и/или кислой вулканокластики .

Повышенная концентрация Th, возможно , обусловлена присутствием Th-монацита, вероятно, еще в исходных песчаниках, что может быть вызвано спецификой состава размываемых кислых пород. Повышенное содержание Pb может быть связано с присутствием сульфидов свинца.

Основным источником обломочного материала в полевошпат-кварцевых метапесчаниках светлинской свиты, развитых в пределах Октябрьского рудного поля, были ме-таосадочные и, в меньшей степени, кислые магматические породы, в том числе измененные в коре выветривания. Образование метапсаммитов проходило в относительно стабильных тектонических условиях пассивной континентальной окраины.

Исследования выполняются в рамках гос-задания № ГР АААА ‐ А17 ‐117121270035‐0.

Список литературы Характеристики метапесчаников светлинской свиты - субстрата щелочных рудных метасоматитов (Октябрьское рудное поле, Средний Тиман)

- Брусницына Е.А., Ершова В.Б., Худолей А.К., Андресен Т. Результаты исследований U-Pb возраста обломочных цирконов из средне-позднерифейских отложений Четласского Камня (Тиманской гряды) // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: матер. 28-й научной конференции. Сыктывкар: Геопринт, 2019. С. 7-11.

- Петтиджон Ф., Поттер П., Сивер Р. Пески и песчаники. М.: Мир, 1976. 536 с.

- Розен О. М., Журавлев Д. З., Ляпунов С. М. Геохимические исследования осадочных отложений Тимано-Печерской провинции // Разведка и охрана недр. 1994. № 1. С. 18-21.

- Удоратина О. В., Бурцев И. Н., Никулова Н. Ю., Хубанов В. Б. Возраст метапесчаников верхнедокембрийской четласской серии Среднего Тимана на основании U-Pb датирования детритных цирконов // Бюл. моск. испытателей природы. Отд. геол. 2017. Вып. 5. С. 15-32.

- Юдович Я.Э, Кетрис М.П. Основы литохимии. СПб.: Наука, 2000. 479 с.