Характерные признаки погребального обряда раннего неолита Западного Забайкалья

Автор: Лбова Людмила Валентиновна, Жамбалтарова Елена Дашиевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.8, 2009 года.

Бесплатный доступ

Публикация представляет характеристики погребального обряда, выделенные на основании формализованного анализа наиболее древней серии неолитических погребений Западного Забайкалья (в пределах 8-6 тыс. л. н.). Предпринята попытка корреляционных построений с одновременными или близкими по характеру обрядности погребальными комплексами как сопредельных территорий Прибайкалья, Восточного Забайкалья, Северной Монголии, так и более отдаленных территорий Восточной и Западной Сибири. К наиболее характерным признакам погребального обряда раннего неолита отнесены отсутствие внутри- и надмогильных конструкций, неустойчивость ориентировки и позы погребенного, коллективные или парные захоронения, особое отношение к черепу и «чужим костям», обязательная засыпка охрой зоны головы и таза, устойчивость состава погребального инвентаря.

Западное забайкалье, байкальский регион, ранний неолит, погребальный обряд, инвентарный комплекс, радиоуглеродное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14737100

IDR: 14737100 | УДК: 930.26+571

Текст научной статьи Характерные признаки погребального обряда раннего неолита Западного Забайкалья

Разработка основных позиций историкокультурной концепции системы мировоззрения древнейших охотников, собирателей и рыболовов в Байкальском регионе имеет особый смысл для понимания истоков и генезиса ранних культов, религиозно-космого-нических представлений, интерпретации предметов (символов) и сюжетов творчества палеолита и неолита. Актуальность проблемы, кроме того, определяется целесообразностью и возможностью анализа имеющейся источниковой базы для разработки подходов к решению комплекса культурноисторических проблем, связанных с появлением и формированием архетипов первобытной культуры в Байкальском регионе.

В настоящей публикации нами предпринята попытка анализа наиболее древней группы погребений, определяемых большинством авторов как ранненеолитические. Особую группу образуют погребения Фофановского могильника, могильников Бухусан, Старый Витим-2 и серия одиночных погребений, обнаруженных, в том числе и в структуре поселений. К характерным признакам погребального обряда ранненеолитических (китойских) комплексов в Забайкалье отнесены:

-

• отсутствие надмогильных или внутримогильных конструкций;

-

• неустойчивость ориентации погребенных (головой на север, восток, юго-восток, северо-восток);

-

• положение костяков вытянутое на спине, на спине с подогнутыми ногами, скорченное на боку;

-

• наличие коллективных и парных захоронений, в том числе и антитезных;

-

• погребение костяков без черепа или захоронение черепа отдельно, или погребение с дополнительным черепом, или «чужие кости»;

-

• обязательная засыпка охрой зоны головы, таза;

-

• присутствие в погребальном инвентаре резцов марала, тарбагана, кабарги, кабана, кальцитовых, мраморных или перламутровых колец, вкладышевых

орудий, изделий из костей оленя (лося), косули, наборов микропластин, в том числе ретушированных, проколок, скребков. Практически во всех случаях отсутствует керамика; кроме того, шлифованные топоры и тесла в датированных погребениях отмечены в одном случае.

Обобщение накопленных к настоящему моменту разобщенных сведений и данных по ранним погребальным комплексам Забайкалья и Монголии (8–6 тыс. л. н.), их формализованный анализ и наличие серий радиоуглеродных датировок (см. табл. ниже) для могильников и отдельных погребений определяют предлагаемые корреляционные построения.

Рассмотрим феномен забайкальских ранних погребальных комплексов в региональном культурно-историческом контексте. Все погребения, отнесенные к раннему периоду, характеризуются как грунтовые, с заложением овальной ямы на глубину до 80 см от уровня древней поверхности. Внутримогильные или надмогильные сооружения, конструкции или дополнительные элементы практически отсутствуют. Исключение составляют Фофановское погребение № 5 (1959 г.) со следами от деревянного столба [Герасимов, Черных, 1975. С. 26], Бухусанское погребение № 21 с кладкой [Ивашина, 1979. С. 95] и погребение на местонахождении Нижняя Джилинда с кладкой и внутримогильными сооружениями из плит [Ветров и др., 1993. С. 106].

В ранненеолитических погребениях Фофановского могильника преобладает ориентировка умерших головой на Ю-В (24 погребения из 100), но в погребениях № 7 (1988 г.) и 16 (1996 г.) наблюдается ориентировка на СЗ. Северо-восточная ориентировка фиксируется в погребении № 10

(1996 г.) Фофановского могильника [Лбова и др., 2008. С. 201–202]. В одиночных погребениях раннего неолита на исследуемой территории доминирует ориентировка погребенных по линии С-Ю [Там же. С. 221]. В трех из десяти погребений могильника Старый Витим-2 зафиксирована ориентировка оси могильной ямы на СВ-ЮЗ / ЮЗ-СВ [Там же. С. 206]. В целом, достаточно высок процент погребений с неустановленной ориентировкой.

Для погребений раннего неолита Забайкалья характерно положение костяков вытянутое на спине, на спине с подогнутыми ногами, скорченное на боку. Положение на спине с подогнутыми ногами наблюдается в 20 % случаев Фофановского могильника, в 15 % одиночных погребений Забайкалья; в 11,3 % фиксируется скорченное положение костяков.

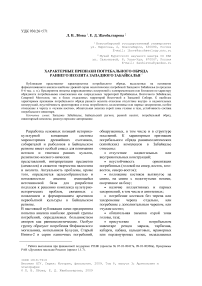

По количеству погребенных людей в забайкальских материалах выделяются одиночные погребения (Клочнево, Верхний Мангиртуй, Петропавловка, Бухусан-20, 21), парные погребения (Старый Заган, Новая Шишковка, погребения № 12 и 15 (1948 г.) Фофановского могильника) и коллективные погребения (№ 7, 38 (1959 г.) и 11 (1991 г.) Фофановского могильника) [Герасимов, Черных, 1975. С. 28, 45; Конев, 1996. С. 114–116] (рис. 1).

Следует отметить, что парные и коллективные погребения, в том числе антитезные, характерны для раннего неолита Приангарья и Прибайкалья: могильники Локомотив, Хоторук, Усть-Белая, Китойский могильник, Шумилиха [Базалийский, 1998. С. 13; Bazaliysky, Savel-jev, 2003. P. 23–25; Георгиевская, 1989. С. 72; Горюнова, 2002. С. 12]. Парные погребения встречаются в более поздний период в серовских и позднеглазковских погребениях могильника Улярба [Горюнова и др., 2004. С. 34–35, 75].

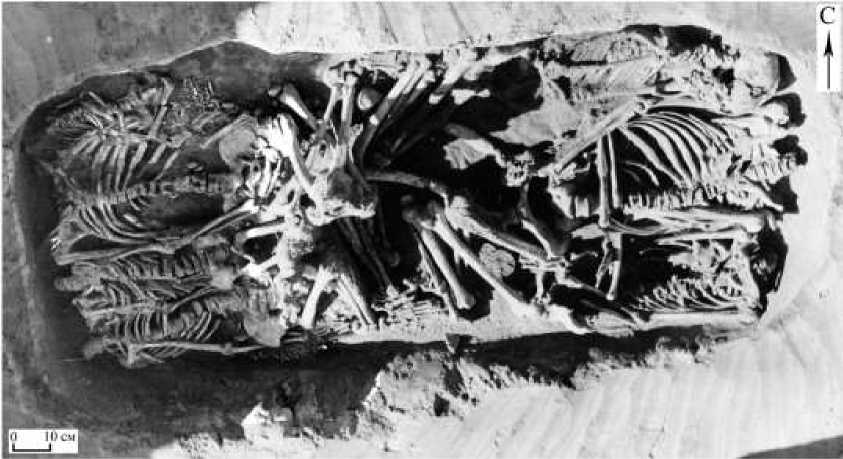

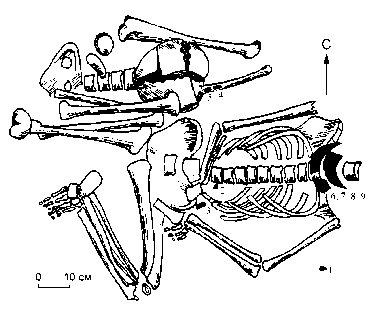

Об особом отношении к голове (черепу? волосам? верхней части туловища?) свидетельствуют 4,5 % обезглавленных погребений Фофановского могильника: погребения № 19, 22 (1948 г.); 7 (1959 г.), 12 (рис. 2), 7 (1988–1996 гг.). Этим особенным признаком, наличием «чужого» черепа, выделяется ранненеолитическое погребение того же могильника, раскопанное нами в 2007 г. (радиоуглеродная дата по кости – 6 800 ± 180 лет (СО АН-7183) [Жамбалтарова, 2008] (рис. 3). На сегодня такой случай является единственным для данного некрополя.

Фофановские погребения без черепа находят аналогии с китойским погребением № 3 (1977 г.) могильника Шумилиха [Горюнова, 2002. С. 12]. В. И. Базалийский считает, что в период неолита на территории Байкальской Сибири в погребальном обряде прослеживается культ, связанный с головой [Базалийский, 1998. С. 14]. В 26 проанализированных им неолитических могильниках, расположенных на берегах рек Ангары,

Лены, Витима, Селенги и оз. Байкал, отмечены костяки без черепов: в 29 погребениях могильника Локомотив, в 4 погребениях Китойского могильника; один костяк без чере-

Таблица 1

|

№ погребения |

Дата (л. н.) |

Лабораторный код |

Калиброванный возраст (л. до н. э.) |

Источник |

|

Бухусан, 20 |

6 430 ± 100 |

ГИН 4410 |

5 280 |

Мамонова, Сулержицкий, 1989. С. 23–24. |

|

Бухусан, 21 |

6 650 ± 90 |

ГИН 4411 |

5 500 |

|

|

Фофаново, раскоп 4, уступ 3, 5 |

6 350 ± 50 |

ГИН 4128 |

5 220 |

|

|

Фофаново, 5 * |

6 640 ± 140 |

ГИН 4470 |

5 490 |

|

|

Фофаново, 6 * |

6 670 ± 100 |

ГИН 4472 |

5 520 |

|

|

Фофаново, 2 * |

6 720 ± 70 |

ГИН 4127 |

5 570 |

|

|

Фофаново, 7 – 7 * (образец 1) |

6 450 ± 50 |

ГИН 4131 |

5 300 |

|

|

Фофаново, 7 – 7 * (образец 2) |

6 780 ± 110 |

ГИН 4478 |

5 630 |

|

|

Фофаново, 7 – 3 * |

6 780 ± 120 |

ГИН 4471 |

5 630 |

|

|

Фофаново, 7 – 1 * |

6 830 ± 60 |

ГИН 4476 |

5 680 |

|

|

Фофаново, 7 – 6 * |

7 000 ± 60 |

ГИН 4130 |

5 850 |

|

|

Фофаново, 7 – 5 * |

7 040 ± 100 |

ГИН 4129 |

5 890 |

|

|

Фофаново, 7 – 4 * |

7 610 ± 210 |

ГИН 4477 |

6 460 |

|

|

Фофаново, 11 ** |

6 600 ± 100 |

Конев, 1996. С. 116. |

||

|

Фофаново, 12 ** (костяк взрослого) |

6 670 ± 120 |

СО АН-6508 |

Опубликовано впервые |

|

|

Фофаново, 13 ** |

6 650 ± 130 |

СО АН-6827 |

5 673–5 479 |

Опубликовано впервые |

|

Фофаново, 14 ** |

6 980 ± 140 |

СО АН-6509 |

Опубликовано впервые |

|

|

Фофаново, 17 ** |

6 760 ± 140 |

СО АН-6828 |

5 784–5 536 |

Опубликовано впервые |

|

Фофаново *** |

6 800 ± 180 |

СО АН-7183 |

5 879–5 558 |

Жамбалтарова, 2008. |

|

Нижняя Джилинда |

7 230 ± 40 |

ГИН 4051 |

6 080 |

Мамонова, Сулержицкий, 1989. С. 24. |

|

Клочнево, к.188 |

7 490 ± 120 |

ГИН 4046 |

6 340 |

|

|

Старый Витим-2, 4 |

6 415 ± 79 |

Ветров, 2001. |

||

|

Старый Витим-2, 3 |

6 500 ± 60 |

|||

|

Старый Витим-2, 2 |

7 280 ± 65 |

|||

|

Верхний Мангиртуй |

7 590 ± 150 |

СО РАН-5494 |

Лбова, Жамбалтарова, 2004. С. 201. |

|

|

Верхний Мангиртуй |

6 760 ± 70 |

АА 60265 |

||

|

Петропавловка |

6 090 ± 100 |

СО РАН-5701 |

Лбова, Жамбалтарова, Конев, 2008. С. |

|

222. |

||||

|

Усть-Менза 5 |

6 940 ± 160 |

ГИН 5000 |

Константинов, 1994. С. 158. |

|

|

Мельничное |

7 480 ± 180 |

ГИН 4997 |

Черепанов, Остроумов, 1986. С. 83–86. |

Примечание: материалы раскопок * – 1959 г.; ** – 1996 г.; *** – 2007 г.

Результаты радиоуглеродного датирования погребений Забайкалья

Рис. 1 (фото). Погребение № 7 Фофановского могильника (1959 г.) (архив Е. Н. Черных)

па зафиксирован в парном погребении в местности Калашиха; в 4-х погребениях могильника Усть-Белая, в 1 погребении могильника Турука [Там же. С. 13]. На могильнике Шаманка II в коллективном погребении № 15 череп погребенной женщины был помещен на ее груди [Bazaliyskiy, 2003. P. 143]. В серовских погребениях Приольхонья погребения без черепа отмечены единично [Горюнова, 1997. С. 87]. На могильнике Локомотив обнаружено уникальное погребение тундрового волка ( Canis lupus albus ) с черепом человека (по костям

Рис. 2. План погребения № 12 Фофановского могильника (1996 г.): 1 – графит; 2 – наконечники стрел; 3–5 – микропластины; 6– 9 – фрагменты украшения из расщепленного клыка кабана (полевая документация, архив В. П. Конева)

волка получена дата 7 230 л. н., по костям человека – 7 750 л. н.) [Bazaliisky, Saveljev, 2003. P. 27–28].

Интересно, что в восточно-забайкальских неолитических погребениях обезглавленных костяков и наличия «чужих» черепов пока

не зафиксировано. Следует упомянуть о восточно-забайкальском погребении на поселении Доронинское-3 (развитой неолит): под очагом № 1 в овальной могильной яме (48–62 см) в 3–4 см от поверхности были обнаружены фрагменты черепа и зубы человека, однако контекст находки не вполне ясен [Дятчина, 2003. С. 92].

Захоронение отдельных частей тела («чужие кости» в погребениях) является характерным признаком погребальных комплексов от раннего неолита до раннего бронзового века. Присутствие отдельных частей тела наблюдается в 30 % погребений Фофановского могильника [Лбова и др., 2008. С. 29–67]. Подобный признак встречается также в 6 одиночных погребениях Забайкалья. Фрагменты черепа человека были найдены в погребении в структуре поселения Доронинская-3 [Кириллов, Рижский, 1973. С. 64–65], в погребении неподалеку от д. Острог [Лбова, Хамзина, 1999. С. 145]. В погребении 1 поселения Усть-Менза 3 зафиксирован фрагмент диафиза бедренной кости человека [Константинов и др., 2003]. Вторичный характер носят погребение местонахождения Нижняя Джилинда [Ветров и др., 1993. С. 106], погребение у с. Кандабаево [Константинов, 1994. С. 159], погребение 2 поселения Усть-Менза-3 [Константинов и др., 2003]. «Чужие» человеческие кости встречаются в некоторых погребениях Усть-Бельского могильника и могильника Локомотив, погребении № 6 могильника Шаманка II [Базалийский, 1998. С. 14; Туркин, Харинский, 2004. С. 137].

Парциальные (частичные, неполные) погребения также характерны для западносибирских погребальных комплексов: неполные погребения обнаружены в неолитическом могильнике Протока, в комплексе погребений неолита и эпохи ранней бронзы могильника Сопка-2 Барабинской лесостепи [Полосьмак и др., 1989; Молодин, 2001. С. 15, 23]. На Алтае факты соблюдения обрядов расчленения усопших фиксируются по материалам погребений могильника Большой Мыс и Солонцы-5 [Молодин, 1999. С. 36–57; Кирюшин и др., 2000. C. 35–37; Кунгурова, 2005. С. 28–29].

Сидячее положение погребенных не является характерным признаком для погребального обряда раннего – среднего неолита Западного Забайкалья и представлено единично (Петропавловка, Клочнево). В восточно-забайкальских погребениях костяки в сидячем положении отмечены дважды – погребение 3 могильника 2 оз. Ножий [Окладников, Кириллов, 1980. С. 117]; в полусидячем положении – погребение 2 Молодовского могильника [Кириллов, Верхотуров, 1985. С. 12–13]. Помещение покойных в сидячем положении, в скорченной позе известно в широком культурном и территориальнохронологическом контексте Северной Евразии [Хлобыстина, 1991. С. 32–38]. Захоронения погребенных в сидячей позе в Восточной Монголии определяются в пределах от позднего неолита до эпохи плиточных могил, преобладая в бронзовом веке [Окладников, Ларичев, 1968. С. 104–115; Волков, 1975. С. 76–77]. Подобный вариант погребального обряда довольно часто встречается в серовских и глазковских могильниках на побережье оз. Байкал, на территории Приангарья, Приольхонья и Верхней Лены: в основной группе погребений Шумилихи и Улярбы, Шидэ I, Улан-Хада IV погребения 5а и 3а, Пономарево 14, Ленковка 3 (1960 г.), Усть-Белая 2 (1957 г.), 1, 2, (1986 г.), Усть-Ида 19, Городище II, Обхой 13, Макрушино, Шаманка и др.

Рис. 3. План погребения (2007 г.) Фофановского могильника: 1 - кольцо из кальцита; 2 - «лишний» череп (полевая документация Е. Д. Жамбалтаровой)

[Окладников, 1974. С. 96, 141; Горюнова, 1975; Горюнова, Смотрова, 1981. С. 17, 26; Горюнова, Хлобыстин, 1992. С. 55; Горбунова, Пшеницына, 1992. С. 65; Комарова, Шер, 1992. С. 36-37; Савельев и др., 1981. С. 9–16; Алтухов, 2001]. Подобное помещение умерших в сидячей позе часто отмечается в позднеандроновских комплексах Центрального Казахстана (конец II тыс. до н. э.) [Хлобыстина, 1991. С. 32-38].

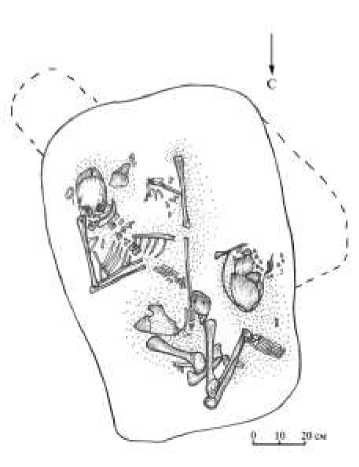

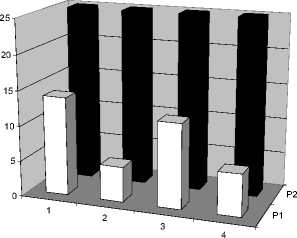

Засыпка погребенного охрой - характерная черта обряда неолитических культур Байкальской Сибири, особенно китойских [Окладников, 1950. С. 407; Конопацкий, 1982. С. 37-45; Георгиевская, 1989. С. 64–70; Базалийский, 1998. С. 14; Горюнова, 2002. С. 18]. Около 60 % датированных погребений, отнесенных к раннему этапу неолита в Забайкалье, содержат этот элемент обрядности, кроме погребений северной группы (Старый Витим, Бухусан) (рис. 4) [Ветров, 2002; Ивашина, 1979]. При анализе погребений нами различается засыпка погребенного охрой в целом, засыпка отдельных зон и наличие охры в погребении в виде кусочков. Единично отмечено присутствие в качестве красящего вещества графита (погребение

12, 1996 г. Фофановского могильника) (см. рис. 2).

Рис. 4. Соотношение наиболее типичного инвентаря и засыпки охрой в датированных комплексах: 1 -присутствие охры; 2 - вкладышевые орудия; 3 - резцы животных; 4 - кольца из кварцита, мрамора, перламутра (ряд 1 - общее количество датированных погребений; ряд 2 - типичные показатели)

В. И. Базалийский зафиксировал присутствие охры в 96 % неолитических погребальных комплексов Байкальской Сибири (за 100 % им взято 26 местонахождений долин рек Ангары, Лены, Витима, Селенги и оз. Байкал) [Базалийский, 1998. С. 14]. Охра отмечена в 75 % восточно-забайкальских могильников 1 и 2 у оз. Ножий, Молодовского могильника и могильника Арын-Жалга, за исключением погребений могильника Арта.

В основном, погребения раннего неолита содержат сопроводительный инвентарь. Инвентарный комплекс большинства погребений раннего неолита характеризуют просверленные резцы марала кабарги, тарбагана (в фофановских погребениях, в погребении № 3 могильника Бухусан, в 8-ми одиночных погребениях Забайкалья), расщепленные клыки кабана и изделия из них, кости птиц, изделия из костей оленя и косули (Старый Заган, Верхний Мангиртуй, Петропавловка, погребения № 5, 8 (1959 г.), № 11 (1996 г.) Фофановского могильника). Каменный инвентарь характеризуют пластины и микропластины, отщепы, наконечники стрел, острия даурского типа, проколки, скребки (Верхний Мангиртуй, Нижняя Джилинда, Онкули, Жемчуг, Тулту-Дабан, Дунда-Киреть и др.). Отмечено присутствие целых составных орудий (острия, кинжалы, ножи) (Фофаново -погребения № 3, 7, 13 (1950 г.), погребение № 13 (1996 г.), Нижняя Джилинда, Кокуй,

Забайкалья 95

Бура, Баян, Петропавловка) (см. рис. 4). Находки тесел и топоров встречаются в погребениях Фофановского могильника, в погребениях № 6 и 10 Старого Витима-2, в 8-ми одиночных погребениях -

Петропавловка, Новая Шишковка и др. Однако, судя по датированным комплексам, шлифованные топоры и тесла не являются характерной находкой для раннего неолита (за редким исключением). Довольно много изделий из раковин речных моллюсков: бусы, кольца, пронизки (в 24-х фофановских погребениях, в 13-ти одиночных погребениях), а также целые раковины. Особую категорию составляют кольца из мрамора, кальцита и перламутра диаметром от 3-4 до 5-7 см, как правило, найденные в районе головы (Фофаново, погребение № 11 (1996 г.); погребение 2007 г.; Верхний

Мангиртуй). Зооморфная скульптура в виде стилизованной удлиненной морды лося встречена единично (Фофаново, погребение 11, 1996 г.).

Характерной находкой для ранненеолитических погребений являются гарпуны (могильники Локомотив,

Китойский, Усть-Белая, Распутино,

Шаманка II, Хоторук, Турука) [Базалийский, 1998. С. 15]. Следует отметить, что для ранних погребений неолита Забайкалья в целом гарпуны встречаются довольно редко. Из ранних забайкальских находок известен фрагмент гарпуна - в погребении Нижняя Джилинда [Ветров и др., 1993. С. 110]. Наиболее известные находки - 16 односторонних гарпунов, зафиксированных в погребении 3 могильника Бухусан, датированы автором раскопок концом неолитической эпохи [Ивашина, 1979. С. 75]. Двух- и четырехзубчатые гарпуны известны в составе инвентаря на могильнике Онкули (погребение 1), которое отнесено к раннему бронзовому веку на основании находок изделий из бронзы [Хамзина, 1974]. В Восточном Забайкалье известны находки односторонне-зубчатых гарпунов в районе Сретенска и в Шилкинской пещере; гарпуна-ножа, зафиксированного в погребении 1 Молодовского могильника.

Следует отметить, что и составные рыболовные крючки достаточно часто встречаются в погребениях раннего неолита на территории Приангарья, Байкала и Лены

(в материалах могильников Локомотив, Суховская, Китойский, Калашиха, Усть-Белая, Усть-Ида, Распутино, Серовский, Шаманка II, Шишкино и Турука)

[Базалийский, 1998. С. 15]. Но в забайкальских материалах крючки встречаются нечасто: только в погребении 3 могильника Бухусан известна рыболовная блесна из рога с крючком из когтя медведя; в составе инвентаря одиночных погребений они отмечены в погребениях Нижняя Джилинда и в Шилкинской пещере.

В целом, инвентарный комплекс ранненеолитических погребений Забайкалья находит аналогии с материалами синхронных погребений Байкальской Сибири. В. И. Базалийский приходит к выводу, что кальцитовые кольца, игольчатые острия, резцы тарбагана и резные скульптуры голов лосей, встречаются только в погребениях раннего неолита [1998. С. 16]. Нужно отметить, что датировка ранним неолитом раскопанных забайкальских комплексов бывает недостаточно обоснованной, а использование в качестве датирующего способа аналогии по инвентарю зачастую ошибочно.

Таким образом, представленные материалы позволяют на данном уровне исследований предполагать существование достаточно однородных в технологическом и мировоззренческом отношении археологических культур раннего неолита Байкальского региона. Исключение составляет северная группа (Бухусан и Старый Витим) с определенными вариациями в погребальном обряде (появление внутри- и надмогильных кладок) и особенностями инвентаря. Остается проблематичным датирование опубликованных погребений различными авторами. Поэтому в настоящей работе мы опирались только на датированные комплексы и аналогии с ними. Для более глубокого изучения связей между носителями исследуемых археологических культур необходимы дальнейшие археологические исследования территории Забайкалья и Северо-Восточной Монголии, получение дополнительных радиоуглеродных датировок, антропологические и палеогенетические определения, а также полное введение в научный оборот археологических материалов ранненеолитических погребений Байкальского региона.

THE CHARACTERISTIC ATTRIBUTES OF THE GRAVES OF EARLY NEOLITH OF TRANSBAIKALIA