Химическая зональность залежей руд различных типов сульфидно-медно-никелевого месторождения «Заполярное»

Автор: Таймасов Д.В.

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Рубрика: Свойства горных пород. Геомеханика и геофизика

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

Проведены исследования химической зональности залежей руд по всем типам руд сульфидно медно-никелевого месторождения «Заполярное». В пределах месторождения сульфидных медно-никелевых руд «Заполярное» выделяются следующие промышленные типы руд: 1. Богатые вкрапленные руды, представляющие вкрапленное оруденение в перидотитах. 2. Брекчиевидные руды, образованные обломочным материалом. 3. Бедные вкрапленные руды с прожилково - вкрапленной минерализацией. 4. Сплошные руды, представляющие собой массивные выделения сульфидов. Работа основана на данных эксплуатационной и детальной разведки. Нами была осуществлена разбраковка проб по типам руд. Результаты позволили вывести линии регрессии и их формулы для прямолинейных зависимостей. Анализ графиков показал, что для всех типов руд зависимости содержания меди и кобальта от содержания никеля прямые, причем в густовкрапленных и брекчиевидных типах они близки, а в рассеянновкрапленных существенно отличаются. Хорошо видно, что на соотношение меди и никеля в рудном теле заметно влияют рассеянновкрапленные руды, тогда как соотношение кобальта и никеля определяется главным образом таковым в густовкрапленных и брекчиевидных рудах. Зависимости между никелем, медью и кобальтом в рудах не остаются постоянными при изменении концентрации никеля в руде. Графики показали, что отношение Ni / Cu в брекчиях и рассеянновкрапленных рудах, а также в околорудных метаперидотитах, практически постоянны при разных содержаниях никеля, в среднем 2 : 1,5 и 1 соответственно, а в густовкрапленных рудах отмечена тенденция возрастания отношения с увеличением содержания никеля. Отношение Ni / Со возрастает с увеличением концентрации Ni во всех типах руд. В богатых рудах рост происходит по ступенчатой кривой, а в брекчиях прямолинейно. Полученные результаты помогут в дальнейшем правильно рассчитать балансовые запасы эксплуатационных блоков и спланировать месячные, квартальные и годовые планы по добыче металлов.

Месторождение "заполярное", ликвация, типы руд, линии регрессии, химическая зональность

Короткий адрес: https://sciup.org/140215889

IDR: 140215889 | DOI: 10.17073/2500-0632-2017-1-59-65

Текст научной статьи Химическая зональность залежей руд различных типов сульфидно-медно-никелевого месторождения «Заполярное»

Месторождение «Заполярное» расположено на северо-западе Кольского полуострова (Печенгский блок) и входит в состав Печенгского района Мурманской области Российской Федерации.

В геологическом строении месторождения участвуют три крупных разновозрастных структурно-стратиграфических комплекса докембрийских образований: раннеархейский, позднеархейский и раннепротерозойский [4, 9, 13].

Печенгский структурный блок является частью Полмак-Пасвик-Печенгско-Варзугского пояса карелид Балтийского щита и протягивается с СЗ на ЮВ через всю Кольскую субпровинцию Лапландско-Кольско-Карельской провинции (восточная часть Балтийского щита) [6, 11].

Промышленные месторождения [3, 5] группируются в ждановской свите в пределах Печенгского рудного поля, образуя два рудных узла - Западный и Восточный. Западный рудный узел включает месторождения: Каула, Промежуточное, Котсельваара-

Каммикиви, Семилетка. Восточный рудный узел включает месторождения Ждановское, Заполярное, Спутник, Тундровое, Быстрин-ское и Верхнее.

Месторождение «Заполярное» расположено в центральной части Восточного рудного узла, в низах «продуктивной» ждановской свиты, на контакте туфогенноосадочных пород с долеритами третьего эффузивного покрова [10, 12]. Оно приурочено к протяженной межпластовой тектонической зоне. В состав месторождения входят одно крупное Северное рудное тело (95 % запасов) и серия мелких линз-сателлитов [8].

Северное рудное тело (СРТ) прослежено по простиранию на расстояние 10001500 м, по падению на 1000 м. Элементы залегания рудного тела: азимут простирания 130-150° ЮВ, падение - на юго-запад под углами 40-65°. Склонение на юго-восток под углом около 20º к линии падения. Общая пластовая форма залежи СРТ осложнена чередованием раздувов и пережимов мощности и разделяется по простиранию безрудным пережимом (окном) шириной до 200 м на две части: западную (западный фланг) и восточную (восточный фланг), различающиеся по своим морфологическим параметрам.

В пределах месторождения сульфидных медно-никелевых руд «Заполярное» выделяются следующие промышленные типы руд:

-

1. Богатые вкрапленные руды, представляющие вкрапленное оруденение в перидотитах, содержащих также сульфидные прожилки различной протяженности, и мощностью от нескольких мм до первых см.

-

2. Брекчиевидные руды, образованные обломочным материалом с высокой степенью измененных осадочнометаморфических и магматических пород, сцементированных сульфидным и сульфид-но-карбонатно-силикатным материалом.

-

3. Бедные вкрапленные руды характеризуются прожилково-вкрапленной минерализацией.

-

4. Сплошные руды представляют собой массивные выделения сульфидов, содержащие весьма незначительные по количеству вкрапленники нерудных минералов.

Исследование химической зональности руд проведено на данных эксплуатационной и детальной разведки. Нами была осуществлена разбраковка проб по типам руд. Использованы полные горизонтальные пересечения, по которым проведен химический анализ.

В брекчиевидных рудах подтверждено наличие хорошо выраженной химической зональности по распределению трех основных компонентов - никеля, меди и кобальта. Ранее этот тип зональности установлен С.М. Баржицкой и С.В. Соколовым [2] .

Полученные данные свидетельствуют о развитии в брекчиях зоны бедных руд (Ni < 2%, Си < 1,0 % и Со < 0,04 %) - западный фланг и зоны богатых руд ((Ni > 3,5 %, Си > 1,5 % и Со > 0,04 %) - восточный фланг. Граница между бедными рудами западного рудного столба и богатого рудами восточного рудного столба, сложенного изменчивыми по концентрации, но преимуще- ственно 2-3,5 % по Ni, рудами, согласно с восточным («висячим») боком массива габбро, совпадает по склонению с направлением серии «борозд» в подошве рудного тела в диабазах.

В целом распределение рудных столбов по всем элементам подчинено основному структурному мотиву месторождения - ориентировке таких элементов как контакты массива габбро, флексурный перегиб рудного тела, «борозды» в подошве рудного тела, фиксируемые по структуре кровли диабазов, т.е. крупные и мелкие столбы согласны со склонением рудного тела, конкретно - его восточной части.

Вместе с тем в распределении концентраций каждого элемента прослеживаются свои особенности. В частности, для Си более четок линейно-струйчатый характер рудных столбов крупного плана с содержаниями 1 - 1,5 %, а также с 3 % и более, подчиненный основному мотиву структуры, а для Со характерно формирование наиболее высококонцентрированных столбов (Со > 0,10) в наиболее сложной по структуре зоне месторождения на востоке. Этот участок отмечен также отщеплением крупных апофиз, имеющих значение самостоятельных рудных тел (линзы «А», «В», «Д»). В целом это свидетельствует о развитии мощных зон трещиноватости, что, возможно, благоприятно сказалось на перераспределении Со, ассоциирующегося с такими «поздними» минералами как пирит и кобальтин.

Внутри основных рудных столбов наблюдается развитие более мелких, не подчиненных каким-либо известным структурным элементам. Характерно, что области концентрации Ni более широкие, a Cu - более узкие, линейные. Слабо выражена тенденция концентрации более медистых брекчий в восточной части месторождения, но более вероятно, что изменение состава происходит параллельно.

Интересно, что крупный рудный столб в восточной части месторождения сложен рудами, в которых содержание Ni варьирует в очень узких цределах - 3,5-4 %, а меди - в широких - 1,5-3 %. Следовало бы ожидать в связи с этим изменения отношения Сu : Ni в сторону увеличения, чего не наблюдается.

Отношение Сu : Ni в целом по брекчиям не обнаруживает заметной закономерной тенденции изменения. Можно отметить развитие более обширных участков с устойчивым отношением, больше модального (0,5) или меньше западнее габбрового массива, и развитие руд с отношением Сu : Ni > 1 на восточном выклинивании рудного тела. Основная же часть месторождения характеризуется равномерной «крупностолбчатой» структурой распределения брекчиевидных руд с отношением Сu : Ni , близким к 0,5. Отношение Со : Ni - меняется в брекчиях весьма слабо (80 % проб от 0,01 до 0,025), причем для «богатых» брекчий характерны более низкие отношения, т.е. менее 0,02, а для «бедных» - более высокие, что связано с непропорциональным возрастанием концентрации Ni в «богатых» брекчиях относительно Со.

На основании полученных данных при разработке месторождения сделаны выводы о том, что на глубоких горизонтах месторождений структура зональности брекчий меняется. Основное направление склонения рудных столбов ориентируется почти вер- тикально. По данным опробования эксплуатационной разведки, граница между бедными и богатыми разностями брекчиевидных руд прослеживается на всю глубину месторождения.

Главный рудный столб богатых брекчиевидных руд смещается от восточного фланга рудного тела к его центру и «сечет» контуры «окон» (маломощных участков) в теле брекчий, т.е. не согласуется с его морфологией. Эти тенденции указывают на изменение взаимосвязи брекчий со структурными элементами на глубину.

Отношения между никелем, медью и кобальтом в рудах различны, а в пределах одного типа руд устойчивы в соответствующих диапазонах содержаний.

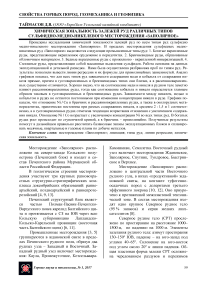

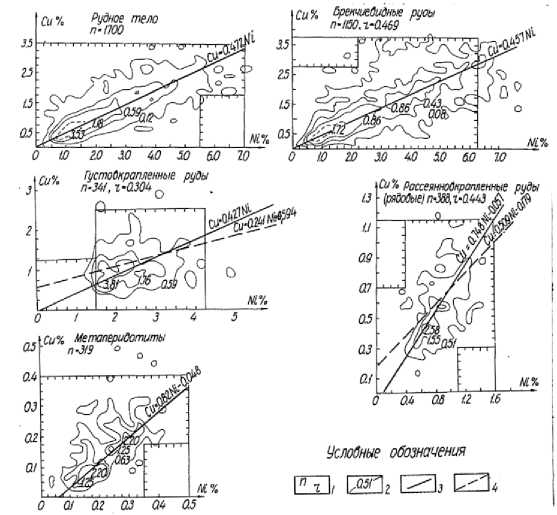

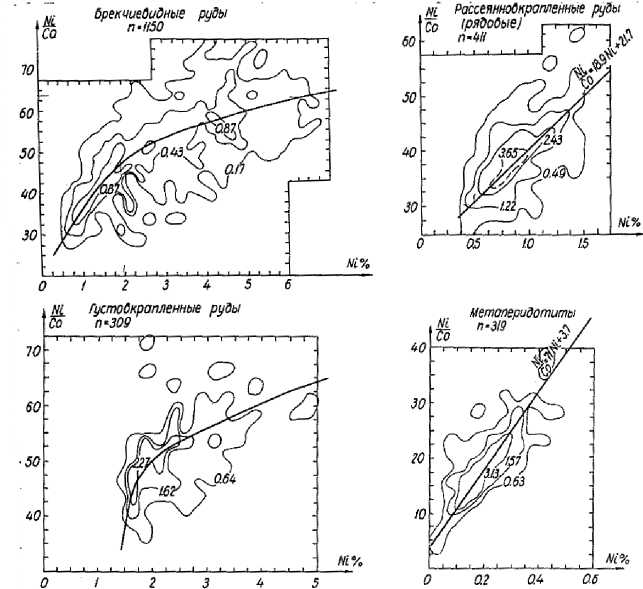

Была проведена подборка проб по типам руд и рудному телу в целом с учетом данных детальной и эксплуатационной разведки. Результаты позволили вывести линии регрессии и их формулы для прямолинейных зависимостей (рис. 1, 2). Эти данные позволяют предполагать, что поведение главных элементов – Сu, Со на глубине аналогично поведению никеля.

Рис. 1. Диаграмма зависимости содержания меди от содержания никеля

1 – число проб (п) и коэффициент корреляции (r); 2 – изолинии плотности точек на единицу площади в % от общего числа проб; 3 – линия регрессии и ее формульное выражение (по графическому построению);

4 – то же по математическим расчетам

Рис. 2. Диаграмма зависимости содержания кобальта от содержания никеля

Анализ графиков, представленных на рис 1, 2, показывает, что для всех типов руд зависимости содержания меди и кобальта от содержания никеля прямые, причем в гус-товкрапленных и брекчиевидных типах они близки, а в рассеянновкрапленных существенно отличаются. Хорошо видно, что на соотношение меди и никеля в рудном теле заметно влияют рассеянновкрапленные руды, тогда как соотношение кобальта и никеля определяется главным образом таковым в густовкрапленных и брекчиевидных рудах.

Зависимости между никелем, медью и кобальтом в рудах не остаются постоянными при изменении концентрации никеля в руде.

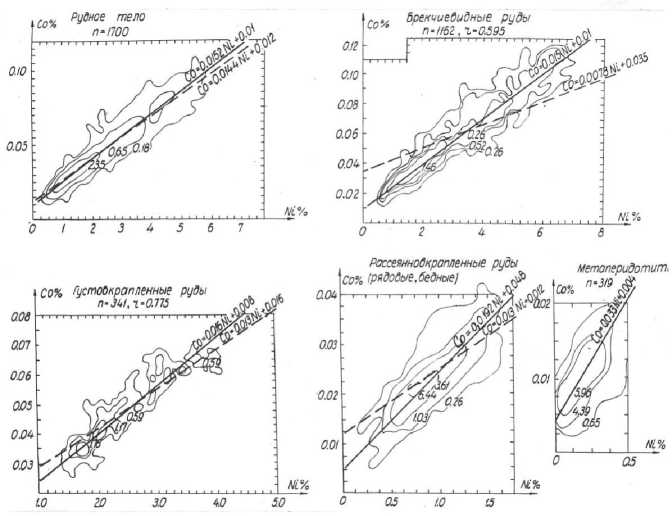

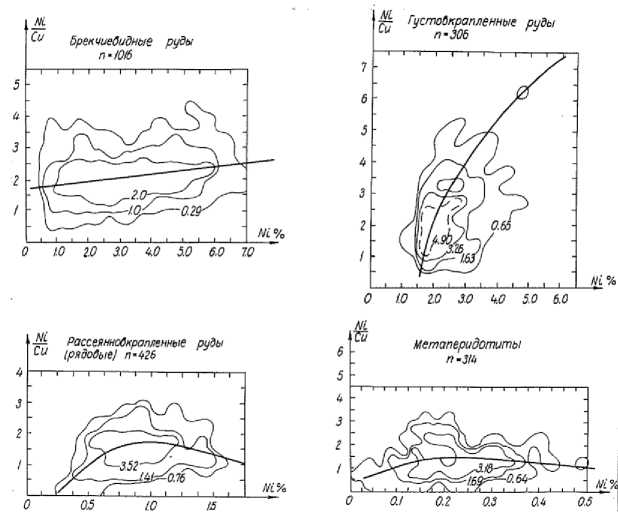

Как показывают графики (рис. 3, 4), отношение Ni / Cu в брекчиях и рассеяннов-крапленных рудах, а также в околорудных метаперидотитах практически постоянно при разных содержаниях никеля, в среднем 2 : 1,5 и 1 соответственно, а в густо в крап-ленных рудах отмечена тенденция возрастания отношения с увеличением содержания никеля.

Отношение Ni / Со возрастает с увеличением концентрации Ni во всех типах руд. В богатых рудах рост происходит по ступенчатой кривой, а в брекчиях - прямолинейно.

Таким образом, в брекчиевидных рудах установлено прямолинейное соотношение меди и никеля: Сu = 0,455 Ni ; кобальта и никеля: Со = 0,015 Ni + 0,01; слабое возрастание отношения Ni / Сu от 1,8 до 2,5 при изменении содержания никеля от 1,0 до 7,0 % в брекчиевидных рудах и ступенчатое возрастание отношения Ni/Cо от 30 до 50 в диапазоне содержаний никеля 0,5 - 2,5 % и от 50 до 65 в диапазоне 2,5 - 7% Ni . Характерно, что резкое увеличение отношения Ni / Cо в бедных брекчиевидных рудах аналогично изменению данного отношения в рядовых вкрапленных рудах.

Распределение концентраций элементов в густовкрапленных рудах подчинено структуре и форме залежей. Во всех залежах установлена тенденция обогащения элементами ядерных частей, как правило, наиболее мощных. Вместе с тем установлено отсутствие взаимосвязи состава и мощности в восточной залежи, где известно «гнездо» гус-товкрапленных руд линейной формы. Области высоких концентраций элементов в пределах центрального и восточного столбов залежей густовкрапленных руд имеют более сложную форму, нередко распадаются на ряд мелких полей. При этом максимумы концентраций располагаются не только в пределах основного столба, но и в сателли- тах. В западном столбе наиболее отчетливо выражена концентрическая зональность.

Здесь, как и в брекчиевидных рудах, отмечается общая тенденция распределения низких и средних концентраций элементов и пространственное разделение максимальных концентраций.

Таким образом, распределение (Ni , Сu и Со) в рудных телах согласуется с формой залежей, а эпицентры концентрации, как правило, приурочены к осям синклинальных «борозд» в диабазах, кроме того, аномальные точки по концентрации Со ( > 0,070) сосредоточены в узлах изгибов «борозд» и флексурных волн во вмещающих породах. Также наблюдается пространственная взаимосвязь концентрационных столбов по Ni и Сu в густовкрапленных и брекчиевидных рудах. Рудные столбы никеля в брекчиевидных рудах западной части месторождения (северное ответвление) смещены к западу относительно густовкрапленных руд, а в центральной и особенно в восточной частях месторождения эпицентры концентрации Ni в брекчиях смещены относительно эпицентров концентрации Ni в густовкрапленных рудах к востоку. То есть во всех случаях концентрационные столбы не совпадают пространственно. Рудные столбы никеля в брекчиевидных и густовкрапленных рудах в западной и центральной частях месторождения совпадают по уровням концентраций, а в восточной части наблюдается отчетливое смещение повышенных концентраций Сu в брекчиях восточнее густовкрапленных руд.

На глубоких горизонтах месторождения, где густовкрапленные руды слагают большую часть рудного тела, распределение никеля также имеет концентрический характер. Таким образом, концентрический тип зональности в залежах густовкраплен-ных руд аналогичен ранее изученному на примере залежей месторождения Котсель-ваара [1, 7], но проявлен значительно менее контрастно, а также осложнен вследствие разрыва залежей. Распределение меди и кобальта на глубоких горизонтах взаимосвязано с никелем соответствующими отношениями (рис. 1 - 4). Cu = 0,427 Ni ; Со = 0,016 Ni + 0,008. С увеличением концентрации никеля, т.е. с переходом в блоки богатых густовкрапленных руд, отношение Ni / Сu возрастает от 0,5 до 4 (см. рис. 3), а Ni / Со - от 40 до 55 и более, в зависимости от содержании никеля (см. рис. 4).

Рис. 3. Диаграммы зависимости величины отношения Ni/Cu от содержания никеля

Рис. 4. Диаграммы зависимости величины отношения Ni/Co от содержания никеля

В рядовых вкрапленных рудах содержание элементов варьирует слабо. Тем не менее наблюдается некоторое обогащение полезными компонентами руд в средней части месторождения, а фланговые части залежи, в том числе и наиболее мощные на западе, сложены более бедными рудами. Повышение концентрации химических элементов не коррелируется с какими-либо хорошо выраженными элементами структуры и строением самой залежи, но столб обогащенных руд прослеживается на всю глубину отработанной части.

В целом по месторождению рассеян-новкрапленные руды характеризуются одинаковым уровнем содержания полезных элементов, хотя отдельные залежи глубоко-залегающих руд заметно обеднены никелем.

Геохимические соотношения между элементами рассеянновкрапленных руд существенно отличаются от брекчиевидных и густовкрапленных. Во-первых, для них характерно наиболее контрастное увеличение содержания меди с увеличением никеля (см. рис. 1); Сu = 0,748Ni – 0,057, во-вторых, аналогично ведет себя кобальт (см. рис. 2) Со = 0,0192Ni + 0,048. Это приводит к тому, что на каждый 1 % никеля в рассеянновкра-пленной руде содержание меди составляет 0,691 %, а кобальта – 0,0672 %, что является высоким показателем для рудного тела в целом и значительно превышает данные по брекчиевидньм и густовкрапленным рудам. Своеобразно меняется в рассеянновкрап-ленных рудах и отношение Ni / Сu и Ni / Co (рис. 3, 4). Вариационная линия отношения Ni / Сu поднимается от 1,0 до 1,7 с ростом никеля от 0,5 до 1,0 % и в дальнейшем понижается до 1,0. Вариационная линия отношения Ni / Co от содержания Ni проходит от 30 до 50 при изменении содержаний никеля от 0,5 до 1,5 % и имеет форму прямой с уравнением Ni / Co = 18,9Ni + 21,7. Как уже отмечено выше, такую же закономерность изменения отношения имеют и бедные брекчии, это, на наш взгляд, связано с тем, что обломочный материал в этих брекчиях в основном представлен блоками деформированных рассеянновкрапленных руд.

Детальный анализ влияния химических особенностей бедных вкрапленных руд на геохимию рудного тела в целом показал, что присутствие их в разрезе тела значительно меняет среднее отношение Cu / Ni.

Полученные результаты помогут в дальнейшем правильно рассчитать балансовые запасы эксплуатационных блоков и спланировать месячные, квартальные и годовые планы по добыче металлов.

all types of ores based copper and cobalt from the nickel content straight, and in densely disseminated and breccia types are similar, but differ greatly distracted disseminated. It is clearly seen that the ratio of copper and nickel in the ore body significantly affect scattered disseminated ores, whereas the ratio of cobalt and nickel is mainly determined by those in the heavily brecciated and disseminated ores. Dependencies among nickel, cobalt and copper in the ores do not remain constant when changing the concentration of nickel in the ore. The same graph shows that Ni / Cu ratio in breccias and diffusely disseminated ore, as well as near ore metaperidotitah substantially constant at different contents of nickel, an average of 2: 1 and 1.5, respectively, and in densely disseminated ore was a trend of increasing ratio with increasing nickel content. Ni / Co increase with increasing Ni concentration relationship in all types of ores. The rich ores of growth occurs at speed curve, and in breccia - a straight line. The results will help in the future to calculate reserves of operational units and plan monthly, quarterly and annual plans for the extraction of metals.

Список литературы Химическая зональность залежей руд различных типов сульфидно-медно-никелевого месторождения «Заполярное»

- Астафьев Ю.А., Гончаров Ю.В., Нерадовский Ю.Н. и др. Исследование структуры глубинных частей медно-никелевых рудных полей и месторождений главных никеленосных районов Кольского полуострова. Заключительный отчет по теме 4-82-2541, 1985, кн. 1. С. 166, фонды КФАН СССР, ДСП.

- Баржицкая С.М., Cоколов С.В. О зо-нальности и скрытых вариациях состава бога-тых руд одного из месторождений печенги. -В кн.: Минералы и парагенезисы минералов медно-никелевых и колчеданных руд Кольского полуострова. Апатиты: Изд-во Кольского филиала АН СССР, 1982. С. 102-109.

- Бежанова М.П., Стругова Л.И. Ресурсы, запасы и добыча важнейших видов полезных ископаемых. -М.: ОАО «ВНИИЗарубежгеология», 2011. -145 с.

- Беляев О.А., Петров В.П. О проблемах стратиграфии и корреляции докембрия Кольского региона: некоторые выводы по результатам составления карты метаморфических фаций Балтийского щита масштаба 1: 2 500 000 -Л.: Наука, 1987. -154 с.

- Беневольский Б.И. Состояние и пути развития минерально-сырьевой базы благородных и цветных металлов России//Разведка и охрана недр. -2011. -№5 -С. 28-36.

- Горбунов Г.И. Структуры медно-никелевых рудных полей и месторождений Кольского полуострова. -Л.: Наука, 1978.

- Нерадовский Ю.Н., Грибушин Г.М. Минеральная и химическая зональность залежей густовкрапленных руд одного медно-никелевого месторождения Печенги. -В кн.: Петрология, минералогия и геохимия (сер. «Вопросы геологии и металлогении Кольского полуострова). Вып. 5, ч. 2. -Апатиты, 1974. -С. 221-226.

- Пожиленко В.И., Гавриленко Б.В., Жиров Д.В. и др. Геология рудных районов Мурманской области. -Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2002. -359 с.

- Begg G. C., Hronsky J.A.M., Arndt N.T. et al. Lithospheric, cratonic and geodynamic setting of Ni-Cu-PGE sulphide deposits//Economic geology. 2010. Vol. 105. No 6. -P. 1057-1070.

- Maier W.D., Groves D.I. Temporal and spatial controls an the formation of magmatic PGE and Cu -Ni deposits//Mineralium Deposita. 2011. Vol. 46. No 8. -P. 841 -857.

- Mineral deposits and metallogeny of Fennoscandia. Geological Survey of Finland, Spec. Paper. 2012. No 53 -401 p.

- Mudd G.M. Global trends and environ-mental issues in nickel mining: sulphides versus laterites. Australia, Clayton: Monash Univ., 2011. -35 p.

- Song X. -Y., Danyushevsky L.V., Keays R.R., Chen L.-M. et al. Structural, lithological and geochemical constraints on the dynamic magma plumling system of the Yinchuan Ni -Cu sulphide deposits. NW China//Mineralium Deposita. 2012. Vol. 47. No 3. -P. 277-298.