Химический состав металлических находок из позднескифского могильника Левадки

Автор: Антипенко А.В., Мульд С.А.

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты исследования химического состава сплава изделий из цветного и драгоценного металла, происходящих из могильника Левадки в Центральном Крыму. Изучение элементного состава вещей проводилось методом неразрушающего безэталонного рентгенофлуоресцентного анализа в фондах Центрального музея Тавриды. Для исследования было отобрано 68 предметов и их составных частей из 23 погребальных сооружений, датирующихся позднеэллинистическим и римским временем. Выборка разделена по рецептуре основных компонентов сплава следующим образом: «чистая» медь - 17,65 %, латунь - 8,82 %, многокомпонентные цинкосодержащие сплавы - 11,76 %, свинцовая бронза - 1,47 %, оловянная бронза - 19,12 %, оловянно-свинцовая и свинцово-оловянная бронзы - 38,24 %, свинец - 1,47 %, серебро - 1,47 %. Анализ состава сплава по категориям инвентаря продемонстрировал, что основными легирующими компонентами материала изготовления фибул служили олово и цинк. Поясная и портупейная гарнитура изготовлена из разных по рецептуре сплавов - от «чистой» меди до трехкомпонентных бронз. В рамках изучения украшений и аксессуаров выявлено, что в группу входят как изделия из «чистой» меди, так и легированные оловом и свинцом, причем последнего компонента может быть от трети до половины состава, особенно в литых украшениях. Группа распадается как минимум на три подгруппы, различающиеся способом изготовления вещей и составом сплава. Предметы вооружения представлены наконечниками стрел. В трех случаях они выполнены из свинцово-оловянистой бронзы и еще в одном из «чистой» меди.

Поздние скифы, сарматы, центральный крым, могильник, римское время, рентгенофлуоресцентный анализ, рецептура сплава

Короткий адрес: https://sciup.org/149145152

IDR: 149145152 | УДК: 903-03 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2024.1.4

Текст научной статьи Химический состав металлических находок из позднескифского могильника Левадки

Цитирование. Антипенко А. В., Мульд С. А., 2024. Химический состав металлических находок из позднескифского могильника Левадки // Нижневолжский археологический вестник. Т. 23, № 1. С. 66–83. DOI:

Для изучения металлов и сплавов, использовавшихся на территории Крыма в позднеэллинистическое и римское время, были проведены исследования изделий, найденных в грунтовом могильнике Левадки и хранящихся в фондах Центрального музея Тавриды. Могильник Левадки расположен в 6 км к юго-западу от современной границы г. Симферополя. Раскопки памятника начаты в 1997 г. и с перерывами продолжаются по настоящее время. Всего здесь открыто 193 погребальных сооружений, в том числе: 27 склепов, 23 катакомбы, 94 подбойных могил, 44 могилы в виде простых грунтовых ям, 2 могилы, устроенные в хозяйственных ямах, 3 недостроенных сооружения. Кроме того, раскопано 3 погребения собак и 31 хозяйственная яма. Захоронения здесь совершали люди, которых в археологической литературе принято называть поздними скифами и сарматами.

Древнейшие погребения на некрополе были совершены в катакомбах. Датируются они серединой / второй половиной II – началом / первой половиной I в. до н.э. Немногим позднее катакомб – в I в. до н.э., вероятней всего, в середине столетия – на могильнике появляются грунтовые склепы Т-образной планировки. В последних, в отличие от катакомб, продолжали хоронить в первые века н.э., однако в это время они использовались уже наряду с другими типами погребальных со- оружений – подбойными могилами и могилами с заплечиками, распространившимися на некрополе после середины I в. н.э. Скорее всего, в середине I в. н.э. на памятнике появляются и простые грунтовые могилы с погребениями коней. Верхний хронологический рубеж функционирования могильника – середина III в. н.э. – дата гибели всех позднескифских памятников Предгорного Крыма [Мульд, Кропотов, 2015].

Для исследования металлических изделий, найденных в Левадках, было отобрано 68 предметов и их составных частей из комплексов 23 погребальных сооружений. В их числе: 6 катакомб (№ 115, 122, 131, 143, 144, 163); 4 склепа (№ 106, 130, 148, 160); 13 подбойных могил, из которых 1 могила с одной погребальной камерой (№ 165), 8 сооружений с двумя погребальными камерами (№ 118, 121, 123, 125, 137, 159, 162, 163) и 4 предназначались для погребения детей (№ 107, 119, 120, 168). В двух случаях более поздние подбойные могилы перерезали ранние катакомбы (могилы № 163, 165 и 122, 125).

Исследуемые артефакты имели различное функциональное назначение и представлены украшениями и предметами туалета, деталями поясного набора и вооружения. Частично эти данные были опубликованы ранее, в рамках изучения составов сплава украшений и аксессуаров костюма, а также фибул

[Антипенко, Мульд, 2019, с. 63; Мульд, Антипенко, 2019, с. 42–46; Антипенко, Мульд, 2020, с. 177–179]. Однако комплексная статистическая обработка данных, представляющая в обобщенном виде результаты работ, не была введена в научный оборот.

Состав сплава был определен с помощью рентгенофлуоресцентного спектрометра Mistral М1 (Bruker) методом безэталонного анализа. Измерения проводились в нескольких областях на поверхности изделий, затем результаты усреднялись. В ходе исследования были изучены металлургические группы или рецепты искусственных сплавов, то есть анализировали те элементы, которые содержатся в сплавах в количествах, превышающих 1 % от общего состава.

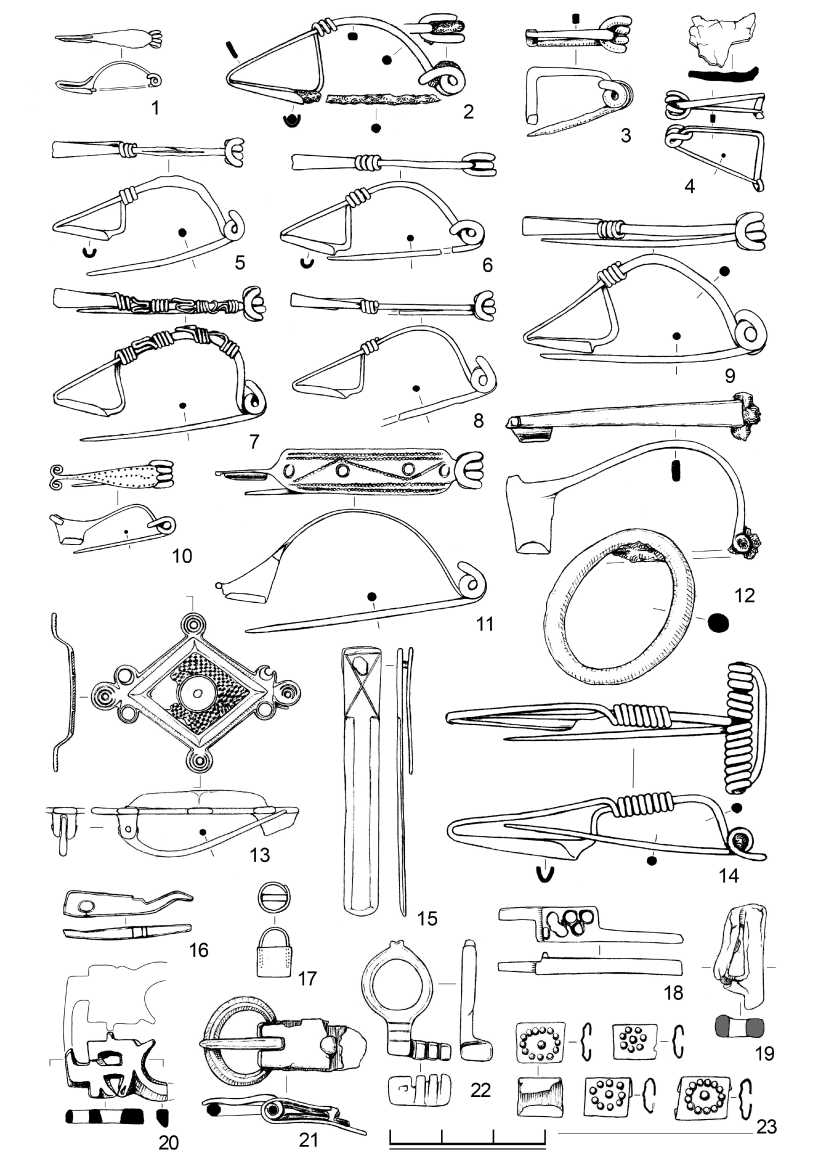

В состав исследованного материала входили 14 фибул различных типов. Фибула (мог. 143 сз) (рис. 1, 14 , табл. 1, 1 ) среднела-тенской схемы с многовитковой пружиной на железном стержне с верхней тетивой серии II, вариант 1, датируется I в. до н.э. [Кропотов, 2010, с. 48]. Фибула (мог. 159 св) (рис. 1, 7 , табл. 1. 2 ) лучковая подвязная с фигурной обмоткой спинки с верхней тетивой пружины относится к серии I, варианту 4 и датируется концом II – первой половиной III в. [Кропотов, 2010, с. 77–80]. Фибулы (мог. 137 юз, мог. 162 св) (рис. 1, 5 , 8 , табл. 1, 6 , 3 ) лучковые подвязные с верхней тетивой пружины принадлежат к группе 4, серии I, варианту 3. Данные изделия бытуют на протяжении большей части II в. н.э. [Кропотов, 2010, с. 74–77]. Фибулы (мог. 120, мог. 137 юз) (рис. 1, 2 , 6 , табл. 1, 7 , 5 ) лучковые с нижней тетивой пружины входят в группу 4, серию II, вариант 3, также датируются II в. н.э. [Кропотов 2010, с. 131–132]. Фибула (мог. 163/165) (рис. 1, 11 , табл. 1, 9 ) пружинная с гладкой спинкой, украшенной пуансонным орнаментом, со слабо выраженной кнопкой на конце приемника и с верхней тетивой пружины относится к группе 9, варианту 2, бытующему во II в. н.э. [Кропотов, 2010, с. 209–213]. Фибула (мог. 163/165), (рис. 1, 10 , табл. 1, 8 ) пружинная с гладкой спинкой, украшенной точечным орнаментом, с раздвоенными завитками на конце приемника, с нижней тетивой пружины принадлежит группе 8, серии I (причерноморская), близкая форме 4, но точной аналогии нет. Датируются эти застежки второй половиной I – началом II в.

[Кропотов, 2010, с. 183–185]. Фибула (мог. 107) (рис. 1, 1 , табл. 1, 10 ) с гладким корпусом S-овид-ным завитком на конце приемника и нижней тетивой пружины также относится к группе 8, серии I, но идентична форме 2 и датируется первой половиной I – II в. н.э. [Кропотов, 2010, с. 183–185, 191, рис. 55, 9 ]. Смычковые фибулы (мог. 137 св, 143 юз) (рис. 1, 3 , 4 , табл. 1, 11–12 ) входят в группу 7, повсеместно распространенную во II – первой половине III в. н.э., но встречаются и в более ранних комплексах [Кропотов, 2010, с. 169–170]. Фибула-брошь (мог. 123) (рис. 1, 13 , табл. 1, 13 ) шарнирная с ромбическим щитком, украшенным эмалью черного, белого и зеленого цветов – группа 16, форма 70. Аналогии происходят из римских провинций, датируются второй половиной I – первой половиной III в. н.э. [Кропотов, 2010, с. 314–315, 327, рис. 94, 3 ]. Фибула (мог. 159 св) (рис. 1, 12 , табл. 1, 14 ) шарнирная с железной иглой, плоской спинкой, высоким приемником с прямоугольным выступом на конце – группа 13, форма 30, бытующая в конце II – первой половине III в. [Кропотов, 2010, с. 272–275].

Фибула среднелатенской схемы выполнена из бронзы, легированной свинцом. Лучковые подвязные фибулы разных вариантов по результатам исследований оказались изготовлены из оловянистой бронзы и латуни. Причем в выборку входили экземпляры как слаболегированные оловом (1,2–2,7 %), так и содержащие этот элемент в достаточных количествах (6,7–13,4 %). Застежки с завитком и кнопкой на конце приемника изготовлены исключительно из латуни. Смычковые фибулы имеют различный состав, что обусловлено, в первую очередь, наличием свинцового щитка у одной фибулы. Вторая выполнена из оловянисто-свинцовой бронзы. Фибула-брошь изготовлена из многокомпонентного сплава, концентрация цинка самая высокая во всей исследуемой группе (20,8 %). Шарнирная фибула изготовлена из двойной латуни.

Части пряжки (мог. 143 юз) (рис. 1, 16 , 20 , табл. 1, 15–16 ) – уплощенный фигурный язычок и фрагмент ажурной рамки – были обнаружены в составе подвесного украшения. Предположительно, оба фрагмента относятся к составным частям пряжки провинциально римского типа.

Наконечник ремня (мог. 118) (рис. 1, 15 , табл. 1, 17 ) состоит из двух пластин, с фасе-тированной лицевой пластиной вытянуто прямоугольной формы с закругленным нижним краем. Выделенная с помощью фасеток прямоугольная площадка в верхней части пластины украшена двумя пересекающимися в центре врезными линиями. Тыльная пластина в два раза короче, соединена с лицевой с помощью одной заклепки. По классификации наконечников ремней могильника Нейзац находка из Левадков близка к варианту 4 типа II [Храпунов, 2008, с. 66, рис. 2, 5–13 ]. По классификации В.Ю. Малашева данный наконечник ремня относится к типу Н3а и датируется первой половиной III в. н.э. [Малашев, 2000, с. 197, 199–200, рис. 2].

Пряжка (мог. 121) (рис. 1, 21 , табл. 1, 18 ) имеет овальную фасетированную рамку, подвижный язычок и щиток из согнутой пополам прямоугольной пластины, скрепленной одной заклепкой. Экземпляр принадлежит к типу П4 по В.Ю. Малашеву, распространенному в первой половине III в. н.э. [Малашев, 2000, с. 196, 208].

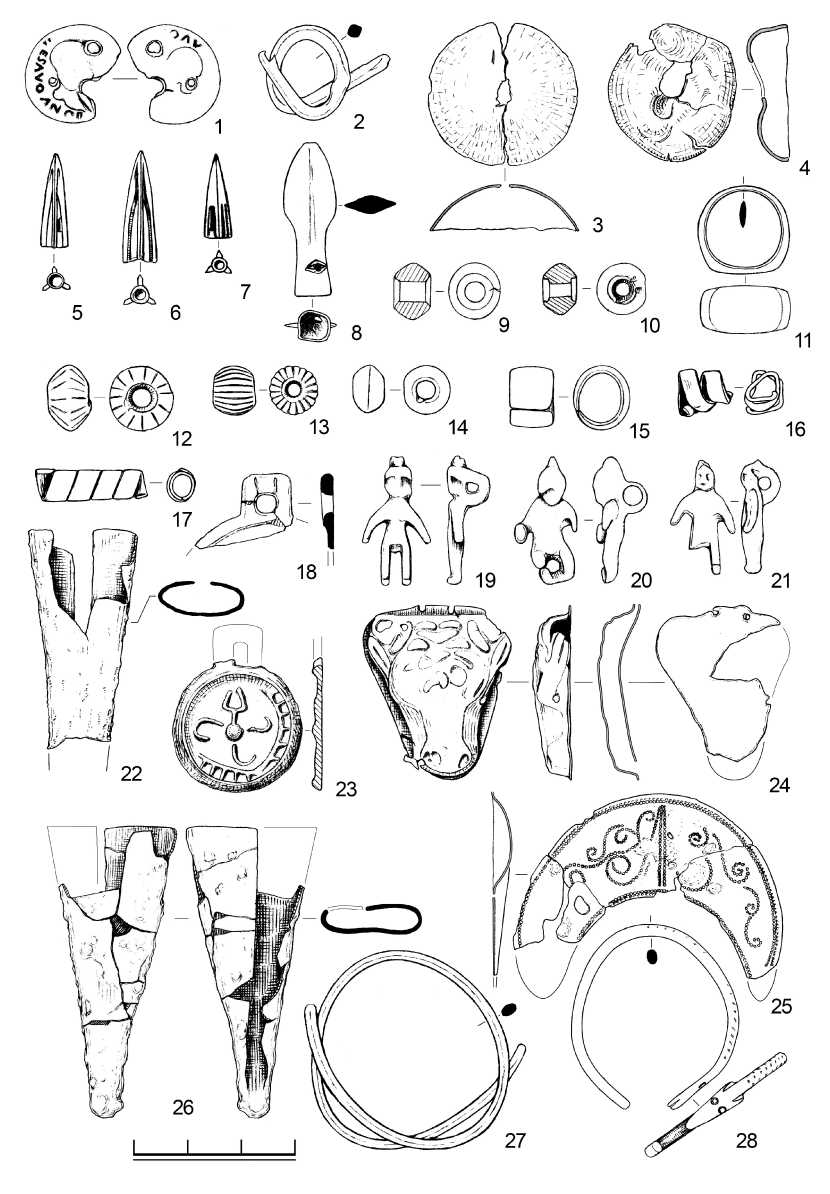

Бутероли (мог. 150, мог. 106) (рис. 2, 22 , 26 , табл. 1, 21–22 ) имеют коническую, слегка уплощенную форму, согнуты из тонкой пластины с незакрепленными краями. В материалах Восточного некрополя Неаполя Скифского подобные находки зафиксированы в погребениях II в. до н.э. – I в. н.э. и интерпретируются как наконечники ремней [Сымонович, 1983, с. 30–31, 44–45, 48–49, табл. XXXVIII, 38 , 40–41 ]. Как «наконечники пояса» подобные изделия перечислены в работе А.Е. Пуздровского. Они найдены в единичных экземплярах на разных памятниках Крыма [Пуздровский, 2007, с. 72]. В конце описания автор предполагал, что крупные экземпляры могли быть наконечниками или обкладками деревянных ножен кинжалов.

Обе детали пряжки провинциально римского типа различны по составу сплава. Рамка выполнена из свинцово-оловянистой бронзы, содержание свинца в которой свыше половины состава. Язычок изготовлен из слаболегированной свинцовой бронзы. Наконечник ремня изготовлен из бронзы с небольшими присадками свинца. Материалом для двух из трех составных элементов пряжки с овальной рамкой являлся многокомпонентный цин- косодержащий сплав, включающий олово и свинец. В составе сплава язычка олово не обнаружено. Обе находки бутеролей из Ле-вадков оказались выполнены из оловянистой бронзы.

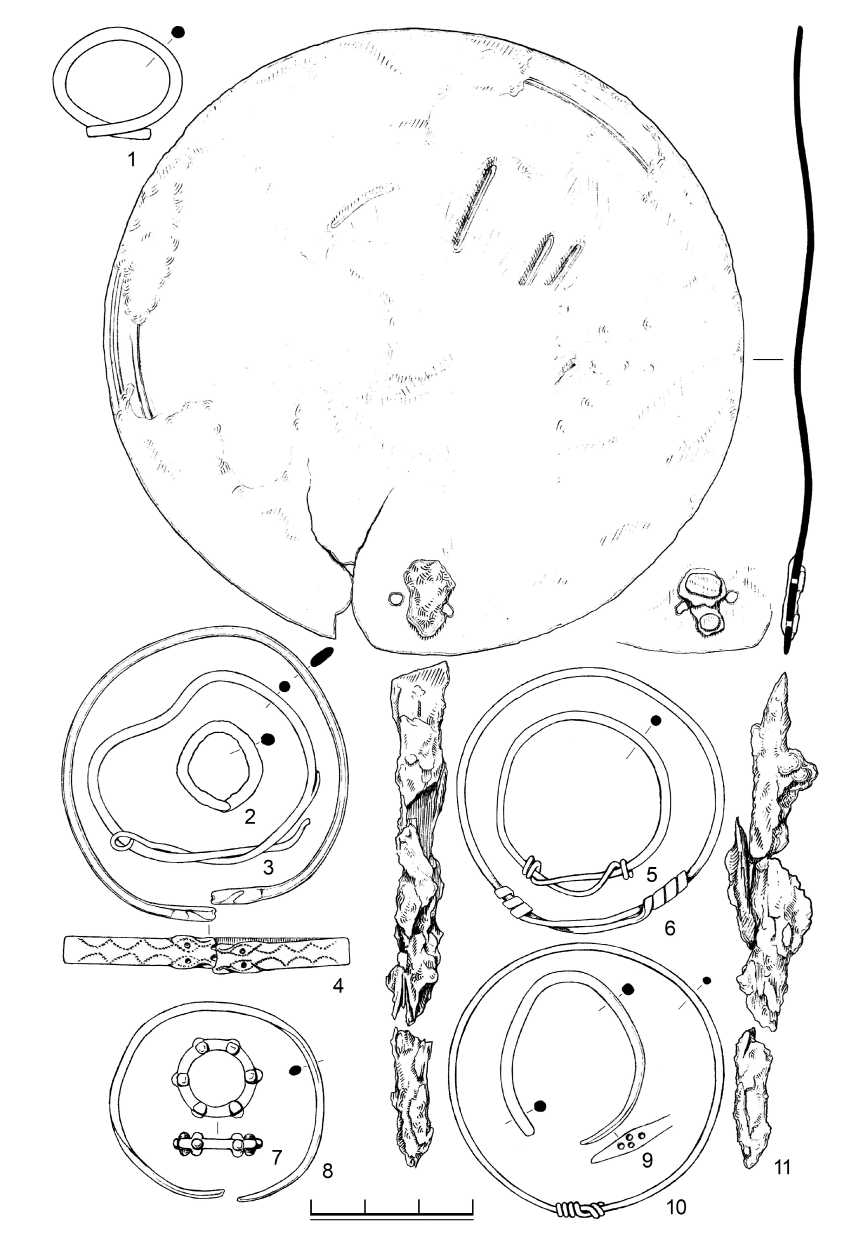

Четыре браслета (мог. 119; мог. 148; мог. 163 св, мог. 144 сз) (рис. 3, 3 , 5–6 , 10 , табл. 1, 30 , 27 , 25–26 ) изготовлены из круглой в сечении проволоки с завязанными концами. Различаются они незначительно – степенью закрученности окончаний вокруг основания. Браслет (мог. 159 св) (рис. 3, 8 , табл. 1, 23 ) выполнен из овальной в сечении проволоки с сужающимися несомкнутыми концами. Два браслета согнуты из проволоки в один оборот (мог. 168, мог. 120) (рис. 2, 28 , 3, 9 , табл. 1, 24 , 29 ). Один конец оформлен в виде стилизованной головы змеи вытянутой заостренной формы с парой глаз. Еще один браслет изготовлен из прямоугольной в сечении пластины с концами в виде змеиных головок (мог. 131) (рис. 3, 4 , табл. 1, 31 ). В могиле 143 обнаружен браслет из овальной в сечении проволоки, согнутой в полтора оборота (мог. 143 юз) (рис. 2, 27 , табл. 1, 28 ). В целом исследованный набор украшений из могильника Левадки относится к самым распространенным в римское время в позднескифских некрополях типам. Подобные браслеты имеют широкий круг аналогий и не менее широкую датировку [Polit, 2022, p. 71–73, 83, 95–107; Высотская, 1994, с. 110–112; Сы-монович, 1983, с. 93–94; Стржелецкий и др., 2003–2004, с. 155–156; Гущина, Журавлев, 2016, с. 88–89; Труфанов, 2001, с. 71–77].

Три пронизи усеченно биконической формы (мог. 118, мог. 122/125, мог. 168; рис. 2, 9– 10 , 14 , табл. 1, 39 , 38 , 32 ) относятся к типу 7, пронизи из могилы 159 (мог. 159 св) (рис. 2, 12– 13 , табл. 1, 33–34 ) с ребристой поверхностью – к типу 11 и 14 соответственно. Пронизь (мог. 106) (рис. 2, 15 , табл. 1, 37 ), согнутая из широкой пластины прямоугольной формы в один оборот, принадлежит к типу 2, а пронизи из согнутой спирально пластины (мог. 143 юз, мог. 144 юз) (рис. 2, 16–17 , табл. 1, 36 , 35 ) – кти-пу 31 [Алексеева, 1982, с. 23–24, 26].

Подвесные украшения в виде человечков в шлеме или остроконечном головном уборе (мог. 168, мог. 119) (рис. 2,19–21, табл. 1, 40–42) относятся к типу 19 [Алексеева, 1982, с. 24]. Одно изделие имеет существенные дефекты, возникшие из-за производственного брака. В единственном экземпляре встречена ведерковидная подвеска (мог. 144 юз) (рис. 1,17, табл. 1,43), тип 26 [Алексеева, 1982, с. 25]. В памятниках римского времени встречаются аналогичные изделия, выполненные из железа, серебра и золота [Стоянова, 2016, с. 130–132].

Детали диадемы (мог. 122/125) (рис. 1, 23 , табл. 1, 48–51 ) представляют собой пластины прямоугольной формы с загнутыми длинными краями, украшенными точечным орнаментом. Диадемы, украшенные бронзовыми накладками с рельефным орнаментом в виде выпуклых точек, в римское время известны только в Крыму. При обнаружении пластин in situ они располагались в ряд на лбах погребенных, на некотором расстоянии друг от друга, по 4–17 штук. Захоронения в основном женские, некоторые детские [Лысенко, Мор-двинцева, 2019, с. 255–256]. По археологическим материалам диадемы, украшенные такими пластинами, датируются I в. до н.э. – сер. III в. н.э. [Стоянова, 2011, с. 124–125].

Зеркало (мог. 115) (рис. 3, 11 , табл. 1, 54 ) с железной ручкой не единственный экземпляр этого типа, обнаруженный в могильнике Левадки. Аналогичные зеркала были обнаружены в могиле № 18 этого могильника, которая датируется II в. до н.э. [Храпунов, Мульд, 2004, с. 251–252, 255, 257, рис. 14, 1–2 ]. Плоские биметаллические зеркала большого диаметра найдены в могилах № 44 и № 49 Восточного некрополя Неаполя скифского I в. до н.э. – I в. н.э. и II–I до н.э. [Сымонович, 1983, с. 44–45].

Два зеркала относятся к типу Хазанов IX [Хазанов, 1963, с. 65–67]. Фрагмент зеркала с боковым ушком из северо-восточной камеры из могилы 159 (мог. 159 св) (рис. 2, 18 , табл. 1, 53 ) использовался в качестве подвески. Зеркало (мог. 119) (рис. 2, 23 , табл. 1, 55 ) с боковой петлей для подвешивания (петля утрачена) украшено рельефным орнаментом на тыльной стороне.

Литой перстень (мог. 56) (рис. 2,11, табл. 1,56) имеет линзовидную в сечении шинку, расширяющуюся к уплощенной жуковине. Он по форме напоминает перстни «птолемеевского типа». Характерной отличительной особенностью этой группы перстней, распро- страненной в эллинистическое время в Северном Причерноморье, являются крупные овальные щитки, под прямым углом переходящие в широкую шинку [Краснодубец, 2018, c. 107].

Литое кольцо (мог. 1 60) (рис. 3, 7 , табл. 1, 57 ) выполнено с тремя рядами выступов. Находки подобных изделий в большом количестве встречены не только в могильниках Крыма, но и в других областях Северного Причерноморья, Подонья, Кавказа и иных районов Европы. Отдельные находки имеют четкие, выраженные выступы, другие – уплощенные округлой формы. Подавляющее большинство таких изделий изготовлено из бронзы, хотя встречаются и изделия, сделанные из свинца [Журавлев, 2014, с. 61].

Монета (мог. 120) (рис. 2, 1 , табл. 1, 62 ) с тремя отверстиями, вероятнее всего, использовалась в качестве подвески. Предположительно, монета боспорская и относится к третьей четверти I в. н.э.

Аналогии задвижке (мог. 137) (рис. 1, 18 , табл. 1, 63 ) замкового механизма шкатулки зафиксированы почти во всех могильниках I– III вв. н.э. предгорной части полуострова. В конструкции шкатулок, остатки которых выявлены в варварских захоронениях Крыма, они использовались наиболее часто [Труфанов, 2020, с. 168]. Ключ от замка шкатулки (мог. 118), (рис. 1, 22 , табл. 1, 64 ) относится к варианту 3 – ключи с «ножкой» средней длинны и выступом на кольце. Преимущественно их находят в погребениях второй половины II – первой половины III в. н.э. [Труфанов, 2020, с. 175].

Браслеты оказались выполнены из меди, свинцовой бронзы, оловянной бронзы, свин-цово-оловянной бронзы. В одном случае браслет изготовлен из многокомпонентного сплава со значительным содержанием цинка, до 13,84 %, и еще в одном – из латуни с содержанием цинка 4,66 %. Для создания браслетов преимущественно использовали медь, слаболегированную бронзу или латунь, где суммарное количество присадок составляет около 5 %.

Три пронизи отлиты из практически чистой меди. В их составе отмечено незначительное количество серебра, мышьяка и свинца. Эти изделия были изготовлены в литейных формах, имеющих сложнопрофилированную структуру. Предложенный Е.М. Алексеевой способ их изготовления – нанесением борозд по незастывшему металлу [Алексеева, 1982, с. 22] – следует признать не соответствующим действительности, поскольку осуществить такую процедуру технологически невозможно. Еще одна пронизь содержит свинец в концентрации, граничащей с порогом легирования. Бусина из могилы 118 изготовлена из свинцово-оловянистой бронзы. Изготовленные методом пластической деформации пронизи типа 31 состоят из разных сплавов. В одном случае из свинцово-оловянис-той бронзы, во втором из чистой меди. Пронизь типа 2 выполнена из трехкомпонентной бронзы, но основным легирующим элементом выступает олово.

Все три исследованные в материалах могильника Левадки антропоморфные подвески изготовлены из свинцово-оловянистой бронзы, основным легирующим компонентом выступает свинец от 18,53 % до 50,5 %, а в двух подвесках из могилы 119 зафиксирован цинк в следовых значениях. Ведерковидная подвеска из могильника Левадки изготовлена из свинцово-оловянистой бронзы. Штампованные пластинчатые бляшки полусферической формы (мог. 159 юв, мог. 148) (рис. 2, 3–4 , табл. 1, 44 , 47 ) изготовлены из оловянисто-свинцовой (количество свинца граничит с порогом легирования) и оловянистой бронзы соответственно. Украшение (мог. 148) (рис. 2, 25 , табл. 1, 45 ) из тонкой платины в виде рельефной лунницы, декорированной пуансонным орнаментом, изготовлено из многокомпонентного сплава, в котором основным легирующим компонентом является цинк. Изделие (мог. 148) (рис. 2, 24 , табл. 1, 46 ) из тонкой бронзовой пластины подтреугольной формы в виде рельефного штампованного изображения головы быка выполнено из сплава, содержащего свинец и цинк в незначительных количествах, до 2 %. Двум последним изделиям не удалось обнаружить точных аналогий. Детали диадемы выполнены из оловянистой бронзы с разным содержанием олова, только в одной отмечается наличие свинца. Подвеска (?) (мог. 119) (рис. 1, 19 , табл. 1, 52 ) аморфной, близкой к прямоугольной, формы отлита из свинца.

Для зеркал из могильника Левадки основным легирующим компонентом выступа- ло олово, его содержание варьируется от 14,00 % до 25,43 %. В двух случаях сплав имеет значительные присадки свинца – до 4,88 %. Зеркала отливали из медно-оловя-нистых сплавов с высоким (до 33 %) содержанием олова [Минасян, 2014, с. 49]. Такая концентрация олова требуется для получения светлого цвета сплава [Флеров, 1981, с. 48], необходимого для этой категории вещей. Ни в одном из исследованных зеркал содержание олова не достигало нужного количества для придания «зеркального» светлого цвета. Для изготовления зеркал-подвесок с боковой петлей из некрополя Кобякова городища служил медный сплав с примесями олова и свинца и незначительными другими добавками [Косяненко, 1994, с. 55]. Зеркала-подвески из памятников Центрального Кавказа также изготовлены из оловя-нистых бронз с добавлением свинца [Бар-цева, 1971, с. 133–136].

Перстень, близкий по форме перстням «птолемеевского типа», отлит из оловянисто-свинцовой бронзы с высокой концентрацией олова. Кольцо стремя рядами выступов изготовлено из свинцово-оловянистой бронзы, причем содержание свинца достигает свыше половины состава.

Кольцо (мог. 159 св) (рис. 1, 12 , табл. 1, 58 ) овальной формы и овального сечения, было обнаружено надетым на шарнирную фибулу, отлито из свинцово-оловянистой бронзы. Согнутые из проволоки кольца из могилы 148 (мог. 148) (рис. 2, 2 , 3, 1 , табл. 1, 59–60 ) выполнены из сплава идентичного качественного состава – в одном случае доминирует добавка свинца, в другом – олова. Проволочное кольцо (мог. 143 сз) (рис. 3,2, табл. 1,61) изготовлено из качественного серебра, близкого к 900-й пробе. На поверхности кольца зафиксировано наличие брома, однако не удалось определить, является ли этот элемент компонентом, перешедшим в сплав из руды, или результатом взаимодействия с окружающей средой. Монета изготовлена из свинцово-оловянистой бронзы. В первые века нашей эры бронза с большим содержанием свинца являлась обычным рецептом для монетных сплавов Боспора [Смекалова, Дюков, 2001, с. 100]. Обе детали шкатулок выполнены из свинцово-оло-вянистой бронзы.

К предметам вооружения относятся четыре наконечника стрел (мог. 143 сз, мог. 144 сз, мог. 148) (рис. 2, 5–8 , табл. 1, 65–68 ). Однако это отнесение весьма условно, поскольку в двух случаях изделия имеют отверстия для подвешивания и, вероятно, входили в состав ожерелий. В целом бронзовые наконечники стрел при повсеместном господстве железных изделий для позднескифских могильников выглядят весьма архаично. Исследователи отмечают, что подобные находки в погребениях имеют апотропейную функцию. В качестве амулетов встречаются стрелы бронзового века, киммерийские и раннескифские наконечники стрел [Пуздровский, 2007, с. 136, 162]. Двухлопастной втульчатый наконечник стрелы изготовлен из слаболегированной свинцом бронзы. Еще два отлиты из свинцово-оловянистой бронзы и один из оло-вянисто-свинцовой.

В количественном и процентном соотношении полученные результаты распределены по рецептуре основных компонентов сплава следующим образом: «чистая» медь – 12 экз. (17,65 %), латунь – 6 экз. (8,82 %), многокомпонентные цинкосодержащие сплавы – 8 экз. (11,76 %), свинцовая бронза – 1 экз. (1,47 %), оловянная бронза – 13 экз. (19,12 %), оловян-но-свинцовая и свинцово-оловянная – 26 экз. (38,24 %), свинец – 1 экз. (1,47 %), серебро – 1 экз. (1,47 %).

Анализ состава сплава по категориям инвентаря продемонстрировал, что основными легирующими компонентами материала изготовления фибул служили олово (среднее содержание 6,3 %) и цинк (среднее содержание 11,3 %) (табл. 1,1–14). Причем наличие одного элемента не исключает наличия другого. Поясная и портупейная гарнитура, детали ножен (табл. 1,15–22) изготовлены из разных по рецептуре сплавов – от «чистой» меди до трехкомпонентных бронз. В рамках изучения украшений и аксессуаров выявлено, что среднее содержание олова в группе составляет 10,3 %, свинца 13,5 %, цинка – 5,1 %. В группу входят как изделия из «чистой» меди, так и легированные оловом и свинцом, причем последнего компонента может быть от трети до половины состава. Можно отметить, что группа распадается как минимум на три подгруппы. В первую попадают браслеты и пронизи (табл. 1,23–38), изготовленные преимущественно из «чистой» меди либо двухкомпонентных бронз или латуни. Доля легирующих добавок в сплаве невелика. Во второй подгруппе оказались литые подвески, бусы, кольца, детали шкатулок и тисненные пластинчатые украшения (табл. 1,39–52,56–64), сплав которых характеризуется в целом высоким, часто избыточным, содержанием свинца. К третьей подгруппе относятся три зеркала (табл. 1,53–55), их состав в целом соответствует требованиям к «зеркальным» бронзам – имеет значительную долю олова на фоне небольших добавок свинца. Предметы вооружения представлены исключительно наконечниками стрел (табл. 1,65–68). В трех случаях они выполнены из свинцово-оловянистой бронзы и еще в одном из практически чистой меди [Антипенко, Мульд, 2023, с. 20–21].

В хронологическом аспекте применяемые рецептуры сплавов можно охарактеризовать следующим образом. Немногочисленный материал, происходящий из катакомб II– I вв. до н.э., выполнен из бронзы, где основным легирующим компонентом является олово. Присадка свинца либо отсутствует, либо незначительна. Во второй половине I – начале II в. н.э. появляются изделия, выполненные из латуни. Они представлены фибулами. Ко II и первой половине III в. н.э. относится преимущественное количество погребального инвентаря. Рецептура сплавов этого времени более разнообразна – от «чистой» меди до многокомпонентных цинкосодержащих сплавов. Можно отметить, что начиная со II в. н.э. усиливается тенденция легирования свинцом и совместной переплавки изделий различного состава. Однако продолжает использоваться медь, в том числе для изготовления литых украшений.

Использование для создания литых вещей бронзы с высоким содержанием свинца свидетельствует в пользу того, что позднескифское население Предгорного Крыма не имело в своем распоряжении достаточного количества качественного материала, особенно это касается внутренних, удаленных от морского побережья и античных городов-государств регионов. Импортные латунные изделия и монеты попросту не поступали в зна- чительных количествах в центральную часть предгорий, а значит не шли в виде лома в переплавку. Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что наибольшее содержание цинка зафиксировано в сплаве шарнирной фибуле-броши, своим происхождением связанной с провинциально-римскими мастерскими. На то, что изделий из сплава меди и цинка было немного, опосредованно указывает наличие только четырех вещей со следовыми значениями цинка (до 1 %) во всей исследованной группе материала некрополя Левадки. Такое содержание элемента в сплаве может говорить либо о его рудном происхождении, либо об использовании вторичного сырья, при переработке которого в различной степени из сплава испарялся цинк.

ПРИМЕЧА НИЕ

-

1 Интерпретация результатов исследования химического состава сплава выполнена при под-

держке Российского научного фонда, проект № 23-18-00088 «Начало противостояния Востока и Запада. Борьба Митридата VI с Римом и судьбы народов Таврики и Синдики в позднем эллинизме в свете новых археологических данных: мультидис-циплинарное исследование»; археологический контекст находок исследовался в рамках Госзадания Минобрнауки РФ № FZEG-2023-0004 по теме «Исторический опыт межэтнического взаимодействия в Крыму с древности до Нового времени».

The interpretation of the results of the study of the chemical composition of the alloy was carried out with the support of the Russian Science Foundation, project № 23-18-00088 “The beginning of the confrontation between East and West. The struggle of Mithridates VI with Rome and the fate of the peoples of Taurica and Sindica in late Hellenism in the light of new archaeological data: a multidisciplinary study”; the archaeological context of the finds was investigated within the framework of the State Assignment of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation № FZEG-2023-0004 “The historical experience of interethnic interaction in Crimea from antiquity to Modern times”.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Состав сплава находок из позднескифского могильника Левадки

Table 1. Alloy composition of the finds from the Late Scythian cemetery of Levadki

|

№ пп / № рис. |

№ могилы |

Описание |

Cu |

Sn |

Pb |

Zn |

Ag |

Fe |

Прочие |

|

Фибулы |

|||||||||

|

1 1, 14 |

143 сз |

Фибула среднелатенской схемы |

85,49 |

13,77 |

0,62 |

0,13 |

|||

|

2 1, 7 |

159 св |

Фибула лучковая подвязная с верхней тетивой |

92,89 |

7,02 |

0,09 |

||||

|

3 1 ,8 |

162 св |

Фибула лучковая подвязная с верхней тетивой |

92,08 |

6,73 |

0,85 |

0,33 |

|||

|

4 1, 9 |

168 |

Фибула лучковая подвязная с верхней тетивой |

97,95 |

1,2 |

0,46 |

0,22 |

|||

|

5 1, 6 |

137 юз |

Фибула лучковая с нижней тетивой |

80,56 |

2,7 |

14,99 |

1,75 |

|||

|

6 1, 5 |

137 юз |

Фибула лучковая с верхней тетивой |

94,85 |

5,09 |

0,08 |

||||

|

7 1, 2 |

120 |

Фибула лучковая подвязная с нижней тетивой |

85,74 |

13,41 |

0,39 |

0,45 |

|||

|

8 1, 10 |

163 / 165 |

Фибула с раздвоенными завитками на конце приемника |

90,34 |

0,16 |

9,43 |

0,07 |

|||

|

9 1, 11 |

163 / 165 |

Фибула со слабо выраженной кнопкой на конце приемника |

85,93 |

0,16 |

13,69 |

0,22 |

|||

|

10 1, 1 |

107 |

Фибула с гладким корпусом S-овидным завитком на конце приемника |

92,55 |

0,33 |

6,93 |

0,19 |

|||

|

11 1, 3 |

137 св |

Фибула смычковая |

89,53 |

8,67 |

1,44 |

0,36 |

|||

|

12 1, 4 |

143 юз |

Фибула смычковая с остатками свинцового щитка |

50,65 |

49,35 |

|||||

|

13 1, 13 |

123 |

Фибула-брошь бронзовая шарнирная с ромбическим щитком, украшенным эмалью |

63,68 |

5,11 |

7,04 |

20,84 |

3,34 |

||

|

14 1, 12 |

159 св |

Фибула шарнирная |

91,8 |

0,41 |

6,19 |

1,6 |

|||

|

Поясная и портупейная гарнитура, детали ножен |

|||||||||

|

15 1, 20 |

143 юз |

Пряжки ажурной рамки фр-т |

28,09 |

15,32 |

55,67 |

0,37 |

0,56 |

||

|

16 1, 16 |

143 юз |

Язычок пряжки уплощенный, фигурный |

98,9 |

0,5 |

0,6 |

||||

|

17 1, 15 |

118 |

Наконечник ремня двупластинчатый |

98,52 |

1,36 |

0,12 |

||||

|

18 1, 21 |

121 |

Пряжка с овальной фасетиро-ванной рамкой и щитком |

82,15 |

5,67 |

5,34 |

6,44 |

0,4 |

||

|

19 1, 21 |

121 |

Щиток пряжки |

93,77 |

1,98 |

2,93 |

1,31 |

|||

|

20 1, 21 |

121 |

Язычок пряжки |

78,71 |

0,05 |

4,5 |

16,55 |

0,19 |

||

|

21 2, 22 |

150 |

Бутероль |

93,63 |

5,21 |

0,1 |

1,05 |

|||

|

22 2, 26 |

106 |

Бутероль |

85,74 |

13,68 |

0,46 |

0,11 (Ni) |

|||

|

Украшения и аксессуары |

|||||||||

|

23 3, 8 |

159 св |

Браслет с сужающимися концами |

98,93 |

0,51 |

0,57 |

||||

|

24 2, 28 |

168 |

Браслет с уплощенным концом в виде змеиной головы |

82,72 |

3,00 |

0,44 |

13,84 |

|||

Продолжение таблицы 1

Continuation of Table 1

|

№ пп / |

№ могилы |

Описание |

Cu |

Sn |

Pb |

Zn |

Ag |

Fe |

Прочие |

|

№ рис. |

|||||||||

|

Украшения и аксессуары |

|||||||||

|

25 3, 6 |

163 св |

Браслет с перевязанными концами |

99,23 |

0,29 |

0,48 |

||||

|

26 3, 10 |

144 сз |

Браслет с перевязанными концами |

97,42 |

2,00 |

0,59 |

||||

|

27 3, 5 |

148 |

Браслет с перевязанными концами |

80,86 |

12,82 |

5,24 |

1,07 |

|||

|

28 2, 27 |

143 юз |

Браслет из проволоки, согнутой в полтора оборота |

91,19 |

8,3 |

0,26 |

14 |

0,15 |

0,1 (As) |

|

|

29 3, 9 |

120 |

Браслет с одним уплощенным концом в виде змеиной головы |

95,58 |

1,78 |

1,83 |

0,8 |

|||

|

30 3, 3 |

119 |

Браслет с утончающимися скрученными концами |

95,11 |

0,1 |

4,66 |

0,05 |

0,09 |

||

|

31 3, 4 |

131 |

Браслет с концами в виде змеиных голов |

94,16 |

4,69 |

0,97 |

0,18 |

|||

|

32 2, 14 |

168 |

Пронизь усечено биконической формы |

98,95 |

1,05 |

|||||

|

33 2, 12 |

159 св |

Пронизь усечено-биконической формы с насечками |

99,64 |

0,13 |

0,23 |

||||

|

34 2, 13 |

159 св |

Пронизь шаровидная поперечно сжатая с насечками |

98,87 |

0,23 |

0,54 |

0,36 (As) |

|||

|

35 2, 17 |

144 юз |

Пронизь из пластины, согнутой в четыре оборота |

72,73 |

12,52 |

14,22 |

0,53 |

|||

|

36 2, 16 |

143 юз |

Пронизь из пластины, согнутой в два оборота |

99,49 |

0,51 |

|||||

|

37 2, 15 |

106 |

Пронизь, согнутая из широкой пластины прямоугольной формы |

73,39 |

23,27 |

3,34 |

||||

|

38 2, 10 |

122 и 125 |

Пронизь усечено биконическая |

99,36 |

0,32 |

0,32 |

||||

|

39 2, 9 |

118 |

Бусина усечено биконической формы |

72,76 |

8,78 |

17,29 |

1,17 |

|||

|

40 2, 19 |

168 |

Подвеска антропоморфная |

51,8 |

9,57 |

38,63 |

||||

|

41 2, 20 |

119 |

Подвеска антропоморфная |

46,17 |

2,51 |

50,5 |

0,81 |

|||

|

42 2, 21 |

119 |

Подвеска антропоморфная |

74,99 |

5,59 |

18,53 |

0,38 |

0,52 |

||

|

43 1, 17 |

144 юз |

Подвеска ведерковидная |

69,97 |

11,28 |

18,75 |

||||

|

44 2, 3 |

159 юв |

Бляшка |

89,97 |

8,27 |

1,23 |

0,39 |

0,13 (Ni) |

||

|

45 2, 25 |

148 |

Украшение в виде рельефной лунницы |

80,88 |

1,63 |

3,13 |

14,35 |

|||

|

46 2, 24 |

148 |

Украшение в виде рельефного изображения головы быка |

95,75 |

1,84 |

1,47 |

0,94 |

|||

|

47 2, 4 |

148 |

Бляшка полусферической формы |

85,31 |

14,03 |

0,67 |

||||

|

48 1, 23 |

122 / 125 грабитель-ский шурф |

Детали диадемы в виде пластин прямоугольной формы с загнутыми длинными краями, украшенными точечным орнаментом |

92,47 |

6,07 |

0,79 |

0,67 |

|||

|

49 1, 23 |

93,11 |

5,62 |

0,63 |

0,65 |

|||||

|

50 1, 23 |

90,6 |

7,7 |

1,38 |

0,32 |

|||||

|

51 1, 23 |

94,17 |

5,38 |

0,37 |

0,08 |

|||||

Окончание таблицы 1

End of Table 1

|

№ пп / № рис. |

№ могилы |

Описание |

Cu |

Sn |

Pb |

Zn |

Ag |

Fe |

Прочие |

|

Украшения и аксессуары |

|||||||||

|

52 1, 19 |

119 |

Подвеска |

98,19 |

1,81 |

|||||

|

53 2, 18 |

159 св |

Подвеска из фр-та зеркала |

72 |

23,04 |

4,88 |

0,08 |

|||

|

54 3, 11 |

115 |

Зеркало с железной ручкой |

84,85 |

14,00 |

0,68 |

0,47 |

|||

|

55 2, 23 |

119 |

Зеркало с боковой петлей |

70,37 |

25,43 |

4,08 |

0,11 |

|||

|

56 2, 11 |

115 |

Перстень с шинкой, расширяющейся к жуковине |

66,14 |

23,78 |

9,57 |

0,51 |

|||

|

57 3, 7 |

160 |

Кольцо литое, с тремя рядами выступов |

33,47 |

6,87 |

59,66 |

||||

|

58 1, 12 |

159 св |

Кольцо литое |

53,91 |

11,03 |

35,06 |

||||

|

59 3, 1 |

148 |

Кольцо из проволоки в один оборот с заходящими концами |

71,23 |

9,93 |

18,84 |

||||

|

60 2, 2 |

148 |

Кольцо из проволоки в полтора оборота |

84,35 |

8,80 |

6,15 |

0,21 |

0,49 |

||

|

61 3, 2 |

143 сз |

Кольцо из проволоки |

5,78 |

89,24 |

1,28 |

3,69 (Br) |

|||

|

62 2, 1 |

120 |

Монета боспорская |

73,19 |

11,8 |

14,85 |

0,16 |

|||

|

63 1, 18 |

137 |

Задвижка замкового механизма шкатулки |

54,92 |

12,99 |

28,66 |

3,43 |

|||

|

64 1, 22 |

118 |

Ключ |

58,44 |

7,88 |

33,57 |

0,1 |

|||

|

Предметы вооружения |

|||||||||

|

65 2, 8 |

148 |

Наконечник стрелы двухлопастной втульчатый |

97,15 |

0,07 |

1,92 |

0,07 |

0,79 |

||

|

66 2, 5 |

143 сз |

Подвеска из наконечника стрелы трехгранного с внутренней втулкой |

32,85 |

19,59 |

47,56 |

||||

|

67 2, 6 |

144 сз |

Наконечник стрелы трехгранный с внутренней втулкой |

19,81 |

55,18 |

25,01 |

||||

|

68 2, 7 |

144 юз |

Подвеска из наконечника стрелы трехлопастного с внутренней втулкой |

41,08 |

16,21 |

42,71 |

||||

Рис. 1. Находки металлических изделий из могильника Левадки:

1 – мог. 107; 2 – мог. 120; 3 – мог. 137 св; 5 , 6 – мог. 137 юз; 18 – мог. 137; 4 , 16 , 20 – мог. 143 юз; 14 – мог. 143 сз; 7 , 12 – мог. 159 св; 8 – мог. 162 св; 9 – мог. 168; 10 , 11 – мог. 163/165; 13 – мог. 123;

-

15 , 22 – мог. 118; 17 – мог. 144 юз; 19 – мог. 119; 23 – мог. 122/125; 21 – мог. 121

Fig. 1. Finds of metal products from the cemetery of Levadki:

1 – grave 107; 2 – grave 120; 3 – grave 137 NE; 5 , 6 – grave 137 SW; 18 – grave 137; 4 , 16 , 20 – grave 143 SW; 14 – grave 143 NW; 7 , 12 – grave 159 NE; 8 – grave 162 NE; 9 – grave 168; 10 , 11 – grave 163/165; 13 – grave 123;

-

15 , 22 – grave 118; 17 – grave 144 SW; 19 – grave 119; 23 – grave 122/125; 21 – grave 121

Рис. 2. Находки металлических изделий из могильника Левадки:

1 – мог. 120; 2 , 4 , 24 , 25 – мог. 148; 3 – мог. 159 юв; 5 – мог. 143 сз; 6 – мог. 144 сз; 7 , 17 – мог. 144 юз;

8 – мог. 148; 9 – мог. 118; 10 – мог. 122/125; 11 – мог. 115; 12 , 13 , 18 – мог. 159 св; 14 , 19 , 28 – мог. 168;

15 , 26 – мог. 106; 16 , 27 – мог. 143 юз; 20 , 21 , 23 – мог. 119; 22 – мог. 150

-

Fig. 2. Finds of metal products from the cemetery of Levadki:

-

1 – grave 120; 2 , 4 , 24 , 25 – grave 148; 3 – grave 159 SE; 5 – grave 143 NW; 6 – grave 144 NW; 7 , 17 – grave 144 SW;

-

8 – grave 148; 9 – grave 118; 10 – grave 122/125; 11 – grave 115; 12 , 13 , 18 – grave 159 NE; 14 , 19 , 28 – grave 168;

15 , 26 – grave 106; 16 , 27 – grave 143 SW; 20 , 21 , 23 – grave 119; 22 – grave 150

Рис. 3. Находки металлических изделий из могильника Левадки:

1 , 5 – мог. 148; 2 – мог. 143 сз; 3 – мог. 119; 4 – мог. 131; 6 – мог. 163 св; 7 – мог. 160; 8 – мог. 159 св;

9 – мог. 120; 10 – мог. 144 сз; 11 – мог. 115

Fig. 3. Finds of metal products from the cemetery of Levadki:

1 , 5 – grave 148; 2 – grave 143 NW; 3 – grave 119; 4 – grave 131; 6 – grave 163 NE; 7 – grave 160; 8 – grave 159 NE;

9 – grave 120; 10 – grave 144 NW; 11 – grave 115

Список литературы Химический состав металлических находок из позднескифского могильника Левадки

- Алексеева Е. М., 1982. Античные бусы Северного Причерноморья. САИ. Вып. Г1-12. М.: Наука. 104 с.

- Антипенко А. В., Мульд С. А., 2019. Использование латуней и цинксодержащих сплавов как индикатор культурного взаимодействия в позднескифском обществе // 7-я Европейская конференция по рассеянию нейтронов: тезисы микросимпозиумов: сб. тез. докл. М.: НИЦ «Курчатовский институт». С. 63.

- Антипенко А. В., Мульд С. А., 2020. Химический состав сплава аксессуаров традиционного костюма позднескифского населения Крыма (по материалам некрополей Усть-Альма и Левадки) // Археологическое наследие Кавказа: актуальные проблемы изучения и сохранения. XXXI Крупновские чтения: материалы Междунар. науч. конф. Махачкала: Мавраевъ. С. 177–179.

- Антипенко А. В., Мульд С. А., 2023. Химический состав металлических находок из позднескифского могильника Левадки (предварительные результаты) // XXIV Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Археологические и письменные источники в исторических реконструкциях: материалы Междунар. науч. конф. Симферополь: Керчь: ООО «Соло Рич». С. 19–26.

- Барцева Т. Б., 1971. Предварительные результаты спектрального изучения зеркал-подвесок Центрального Кавказа // История и культура Восточной Европы по археологическим данным. М.: Сов. Россия. С. 133–138.

- Высотская Т. Н., 1994. Усть-Альминское городище и некрополь. Киев: Киев. акад. Евробизнеса. 206 с.

- Гущина И. И., Журавлев Д. В., 2016. Некрополь римского времени Бельбек IV в Юго-Западном Крыму. Труды ГИМ. Вып. 205. Ч. 1. М.: ГИМ. 272 с.

- Журавлев Д. В., 2014. «Браслеты» и кольца с выступами из позднескифских и сарматских памятников Северного Причерноморья // Проблемы истории, филологии, культуры. № 1 (43). С. 59–85.

- Кропотов В. В. 2010. Фибулы сарматской эпохи. Киев: Адеф-Украина. 384 с.

- Косяненко В. М., 1994. К вопросу о хронологии и ритуально-магической роли бронзовых зеркал из некрополя Кобякова городища (по материалам раскопок 1956–1962 гг.) // Историко-археологические исследования на Азове и на Нижнем Дону в 1993 году. Вып. 13. Азов: [б. и.]. C. 70–83.

- Краснодубец Е. М., 2018. Эллинистические египетские перстни-печати и их оттиски из Херсонеса Таврического и его хоры // Боспорский феномен. Общее и особенное в историко-культурном пространстве античного мира: материалы 15-й Междунар. науч. конф. Ч. 2. СПб.: СПбГУПТД. С. 105–112.

- Лысенко А. В., Мордвинцева В. И., 2019. Металлические украшения костюма – вотивы святилища римского времени Эклизи-Бурун (к культурной атрибуции памятника) // Проблемы истории, филологии, культуры. № 4. С. 240–296.

- Малашев В. Ю., 2000. Периодизация ременных гарнитур позднесарматского времени // Сарматы и их соседи на Дону. Ростов н/Д: Терра. С. 194–233.

- Минасян Р. С., 2014. Металлообработка в древности и средневековье. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. 472 с.

- Мульд С. А., Кропотов В. В., 2015. Позднескифский могильник Левадки в центральном Крыму (II в. до н.э. – III в. н.э.) // Уфимский археологический вестник. Вып. 15. С. 117–129.

- Мульд С. А., Антипенко А. В., 2019. Химический состав сплава деталей костюма из позднескифского могильника Левадки в центральном Крыму // Археологические источники и культурогенез: материалы V Междунар. науч. конф. СПб.: Скифия-принт. С. 42–46.

- Пуздровский А. Е., 2007. Крымская Скифия II в. до н. э. – III в. н. э. Погребальные памятники. Симферополь: Бизнес-Информ. 480 с.

- Смекалова Т. Н. Дюков Ю. Л., 2001. Монетные сплавы государств Причерноморья. Боспор, Ольвия, Тира. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. 202 с.

- Стоянова А. А., 2011. Аксессуары женского костюма II – первой половины III в. н. э. из могильника Нейзац // Исследования могильника Нейзац. Симферополь: Доля. С. 115–151.

- Стоянова А. А., 2016. Подвески из могильника Нейзац // Крым в сарматскую эпоху (II в. до н. э. – IV в. н. э.). Т. II. Симферополь: ИП Бровко А. А. С. 122–165.

- Стржелецкий С. Ф., Высотская Т. Н., Рыжова Л. А., Жесткова Г. И., 2003–2004. Население округи Херсонеса в первой половине I тысячелетия новой эры (по материалам некрополя «Совхоз №10») // Stratum plus. № 4. С. 27–277.

- Сымонович Э. А., 1983. Население столицы позднескифского царства (по материалам Восточного могильника Неаполя скифского). Киев: Наукова думка. 174 с.

- Труфанов А. А., 2001. К вопросу о хронологии браслетов с зооморфными окончаниями (по материалам крымских могильников позднескифского времени) // Поздние скифы Крыма. Труды ГИМ. Вып. 118. М.: ГИМ. С. 71–77.

- Труфанов А. А., 2020. Металлические детали шкатулок из варварских погребений Крыма I–IV вв. н.э. // История и археология Крыма. Вып. XII. Симферополь: Колорит. С. 163–200.

- Флеров А. В., 1981. Материаловедение и технология художественной обработки металлов. М.: Высш. шк. 288 с.

- Хазанов А. М., 1963. Генезис сарматских зеркал // Советская археология. № 4. С. 58–71.

- Храпунов И. Н., 2008. Наконечники ремней из могильника Нейзац // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIV. С. 61–79.

- Храпунов И. Н., Мульд С. А., 2004. Катакомбы из могильников Фонтаны и Левадки в связи с происхождением позднескифской культуры // Проблемы истории, филологии, культуры. № 14. С. 239–269.

- Polit B., 2022. Jewellery of the Barbarian Societies from the Crimea in the Sarmatian Period. Earrings, Bracelets, Band Rings and Finger Rings. Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 425 p.