Химический состав стекла с византийского поселения Горзувиты на южном берегу Крыма. Первые результаты

Автор: Румянцева О.С., Мастыкова А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 272, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуются краткие итоги изучения состава стекла со средневекового памятника Горзувиты на Южном берегу Крыма. Оконное стекло и серия фрагментов сосудов, в том числе ручек от лампад, имеет однородный состав: оно сварено на основе природной соды и соответствует серии Foy-2.2, известной на западноевропейских памятниках со второй половины / конца VII - IX/X вв. Подобное стекло считается продуктом вторичной переработки стекла более ранней серии Foy-2.1 египетского происхождения. Из слоя памятника происходят также фрагмент лампады из стекла египетской II группы (VIII-IX вв.) и три фрагмента сосудов из стекла, полученного в итоге смешения стекла на основе природной соды и золы солончаковых растений.

Южный берег крыма, храм, поселение, оконное стекло, химический состав стекла, средние века, египетская ii группа, сэм-эдс

Короткий адрес: https://sciup.org/143182442

IDR: 143182442 | DOI: 10.25681/IA5A6.0130-2620.272.377-395

Текст научной статьи Химический состав стекла с византийского поселения Горзувиты на южном берегу Крыма. Первые результаты

В 2017–2018 гг. экспедицией Института археологии РАН были проведены раскопки средневекового памятника Горзувиты, который изучался в 1950-е гг. А. Л. Якобсоном ( Якобсон , 1954). Центральным объектом на памятнике являются остатки двух храмов – более поздний «верхний» перекрывает фундамент более раннего «нижнего» ( Мастыкова , 2020). Культурные напластования раскопа 1, как отмечал А. Л. Якобсон, состояли из двух слоев. Верхний – отнесен ко времени IX–X вв., так как для него характерно наличие большого количества черепицы этого времени и фрагментов керамики, также IX–X вв., – высоко-горлые кувшины с плоскими ручками, небольшие амфоры так называемого

1 Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Мегагрант № 075-15-2022-1119 «Этнокультурные трансформации во владениях Восточной Римской империи в Крыму».

салтовского типа и пифосы с маленьким днищем. В нижнем слое присутствуют оранжевая и светло-красная черепица, характерная для раннего средневековья, и керамика: амфоры с глубоким и частым рифлением, сосуды с зонами мелкого рифления, фрагменты лепных сосудов. Эти находки позволили А. Л. Якобсону ориентировочно датировать нижний слой VI–VII вв. и в какой-то мере – VIII в. Поскольку, по мнению исследователя, храмовые постройки были стратиграфически связаны с выявленными культурными слоями раскопа 1, то на этом основании А. Л. Якобсон датировал их в соответствии с хронологией этих слоев, т. е. нижний храм отнесен к VI–VII вв., не исключая VIII в.; верхний – к IX–X вв. ( Якобсон , 1954. С. 110–112. Рис. 48; 49: 1 ; 50). В 2017 г. вновь были открыты храмовые постройки и при доследовании нижнего храма была обнаружена гробница, в которой было похоронено около 20 человек. У верхнего погребенного лежала поливная чаша середины – третьей четверти XIII в., на основании чего была установлена верхняя дата использования гробницы ( Голофаст, Масты-кова , 2018). Для установления времени самого раннего захоронения был проведен радиоуглеродный анализ и изучены стабильные изотопы азота и углерода коллагена костной ткани. Они показали, что погребенные люди употребляли в пищу морские продукты, что существенно искажает радиоуглеродный возраст, т. е. значительно удревняет дату. На основании полученных данных, с учетом резервуарного эффекта, первые захоронения в гробнице, вероятно, были произведены не раньше XI в. Время сооружения второго, верхнего, храма определяется периодом не ранее второй половины XIII в. ( Добровольская, Мастыкова , 2020; Мастыкова , 2020).

Предметом нашего исследования стал химический состав стекла, найденного во время раскопок 2017–2018 гг. вокруг храмового комплекса в переотложенном слое и в гробнице, сооруженной в нижнем храме (рис. 1; 2), а также iп situ на соседнем поселенческом объекте (рис. 4). Сегодня химический состав позволяет не только определить происхождение, но и во многих случаях – время производства стекла. Это обусловлено централизованным характером стекловаренного производства в Египте и в Сиро-Палестинском регионе в римское, византийское и раннеисламское время. Тогда крупные центры, последовательно сменявшие друг друга в определенные периоды времени, снабжали своей продукцией разветвленную сеть европейских мастерских неполного цикла, работавших на привозном стекле-сырце ( Freestone et al ., 2000; Foy et al ., 2003; Phelps et al ., 2016; Schibille , 2022, там же см. ссылки на более раннюю литературу).

Среди задач исследования – определить, было ли обнаруженное в Горзувитах стекло связано с одним или несколькими этапами остекления окон изученных здесь архитектурных сооружений и в какой период могло проводиться остекление. Локализация стекла на памятнике позволяет предположить, что застеклены были, очевидно, окна храма (одного или обоих) и постройки, раскопанной на поселении к северо-западу от храмового комплекса. Стены этой постройки ориентированы по линии восток – запад / север – юг и сложены из более или менее крупных необработанных камней. Практически все находки оконного стекла вокруг храма были обнаружены, как уже было сказано, в переотложенном слое, в связи с чем, вероятно, нельзя полностью исключить их связь с какими-либо иными сооружениями на памятнике. По меньшей мере часть из них была

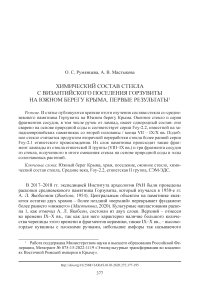

Рис. 1. Горзувиты, 2017–2018 гг. Фрагменты оконного стекла

1 – раскоп 1, 2017 г., фрагмент круглого оконного стекла из прирезки к южному борту (ан. Горз–1); 2 – раскоп 1, 2017 г., фрагменты оконного стекла из переотложенного слоя вокруг храма; 3 – раскоп 1, 2017 г., фрагменты оконного стекла из переотложенного слоя вокруг храма; 4 – раскоп 3, 2018 г., фрагмент оконного стекла под стеной № 1 помещения 2 на поселении (кв. 9А, шт. 7, КО 14), ан. Горз–15

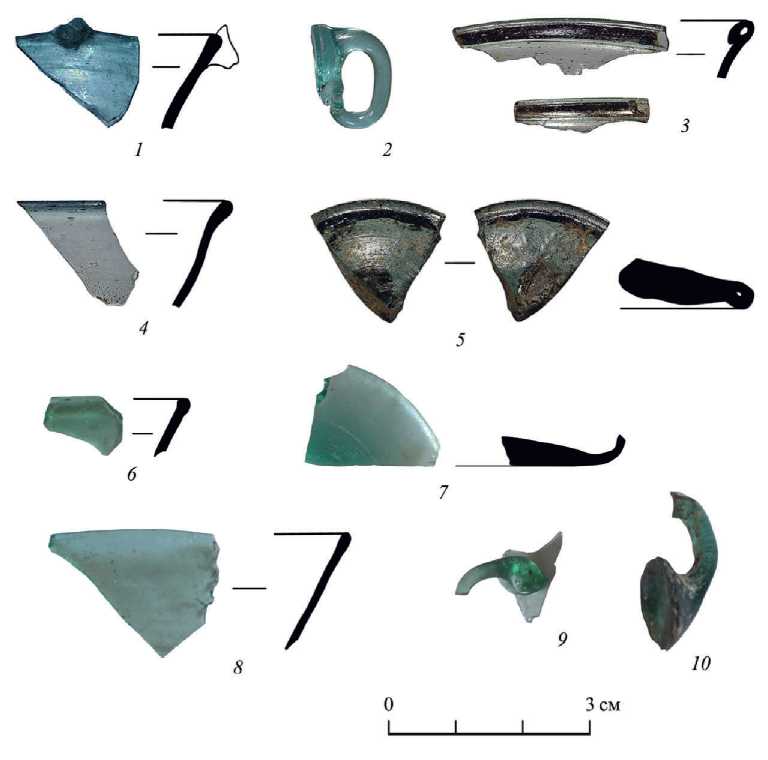

Рис. 2. Горзувиты, 2017–2018 гг. Фрагменты стеклянных сосудов

1 – раскоп 1, 2017 г., фрагмент лампады из гробницы нижнего храма (уровень 3, п.о. 101.3), ан. Горз–32; 2 – раскоп 2, 2017 г., ручка лампады из культурного слоя поселения (кв. 1., шт. 2, п.о. 14.3), ан. Горз–36; 3 – раскоп 1, 2017 г., два фрагмента венчика сосуда из слоя между верхним и нижним храмами, (п.о. 112.11), ан. Горз–28; 4 – раскоп 1, 2017 г., фрагмент венчика сосуда из слоя между верхним и нижним храмами, (п.о. 112.13), ан. Горз–27; 5 – раскоп 3, 2018 г., фрагмент донца сосуда из заполнения погребения 15 (кв. 19, КО 162), ан. Горз–31; 6 – раскоп 1, 2017 г., фрагмент венчика сосуда из слоя между верхним и нижним храмами, (п.о. 112.13), ан. Горз–29; 7 – раскоп 1, 2017 г., фрагмент донца сосуда из слоя между верхним и нижним храмами, (п.о. 112.13), ан. Горз–30; 8 – раскоп 2, 2017 г., прирезка, кв. 1, шт. 1, фрагмент венчика сосуда (п.о. 18.11), ан. Горз–34; 9 – раскоп 2, 2017 г., кв. 1, между камней кладки, ручка лампады (п.о. 27.2), ан. Горз–35; 10 – раскоп 1, 2018 г., кв. 30, шт. 5, ручка лампады (п.о. 167), ан. Горз–33

найдена в слое послераскопочной засыпки этого участка в 1951 году. А. Л. Якобсоном на поселении были открыты несколько стен постройки и нельзя, вероятно, полностью исключить того, что для засыпки брался отработанный на поселении грунт. Однако характер коллекции – несколько десятков фрагментов, в том числе крупных (достигающих в наибольшем измерении 9,5–10 см), найденных на разных участках около храмового комплекса, имеющих очень однородный химический состав (см. ниже), подтверждает их вероятную связь с храмами. Сама коллекция оконного стекла из Горзувит по структуре ближе коллекции из Тепсеня, где также были изучены храмы с остатками остекления ( Майко , 2004), чем, например, из городских слоев античного Херсонеса. Напомним, что оконное стекло в районе постройки, раскопанной на поселении Горзувиты, найдено in situ (рис. 4). На других участках, изученных раскопками 2017–2018 гг., оконное стекло не обнаружено.

Наряду с оконным стеклом был исследован также состав стекла найденных в Горзувитах фрагментов сосудов. Данные о составе оконного и посудного стекла были сопоставлены между собой.

Для проведения исследования было отобрано 36 проб, в том числе 26 образцов оконного стекла (рис. 1) и 10 фрагментов сосудов (рис. 2). Химический состав стекла (табл. 1) изучался на сканирующем электронном микроскопе Tescan Mira LMU (Тескан, Чехия) с энергодисперсионным анализатором X-Max 50 (Oxford Instruments, Великобритания) в научном центре «Износостойкость» Московского энергетического института (Технического университета). Методика исследования была опубликована ранее ( Румянцева , 2022).

Оконное стекло

(26 образцов; табл. 1: Горз–1-26; рис. 1)

Оконное стекло, встреченное в Горзувитах, изготовлено в двух различных техниках. Два (возможно, три) образца принадлежат круглым стеклам, изготовленным «лунным» способом (рис. 1: 1 ); остальные – в технике цилиндр-пресс ( Островерхов , 2010) или (для небольших фрагментов) техника изготовления точно не определяется. Техника цилиндр-пресс начала применяться для производства оконного стекла, возможно, уже со II в.; в позднеримское время на западе империи она становится абсолютно преобладающей ( Fontaine, Foy , 2005. P. 20). Круглые стекла, изготовленные «лунным» способом, впервые появляются в Восточном Средиземноморье начиная с IV в.; после VII–VIII вв. эта технология занимает ведущее место в Северной Африке и на Ближнем Востоке. На западе в это время такие стекла встречаются редко ( Fontaine, Foy , 2005. P. 20). Данные о технологии изготовления стекла свидетельствуют о том, что окна, скорее всего, имели разную форму.

Образцы оконного стекла взяты в следующих зонах его обнаружения: в переотложенном слое вокруг храма (табл. 1: Горз–8-9); в прирезке к раскопу 1, расположенной к югу от храма (табл. 1: Горз–1, 2, 4-7, 20-26) ( Мастыкова , 2020. Рис. 3: 2 ); в развале мелкого камня на поселении (раскоп 2. 2017 г. (табл. 1: Горз–10-13; в помещениях постройки из раскопа 3 2018 г. (табл. 1: Горз–14-19).

Один фрагмент оконного стекла происходит из гробницы в храме (уровень 5) (табл. 1: Горз–3)2, куда он, очевидно, попал вместе с грунтовой засыпкой. В слое этого уровня также были обнаружены фрагменты тарной керамики: желобчатой амфоры с округлым дном второй половины IX–XI вв. (Класс 36 по ХК-95) и амфоры с ангобированной внешней поверхностью и плоским дном XII–XIV вв. (Класс 52 по ХК-95)3.

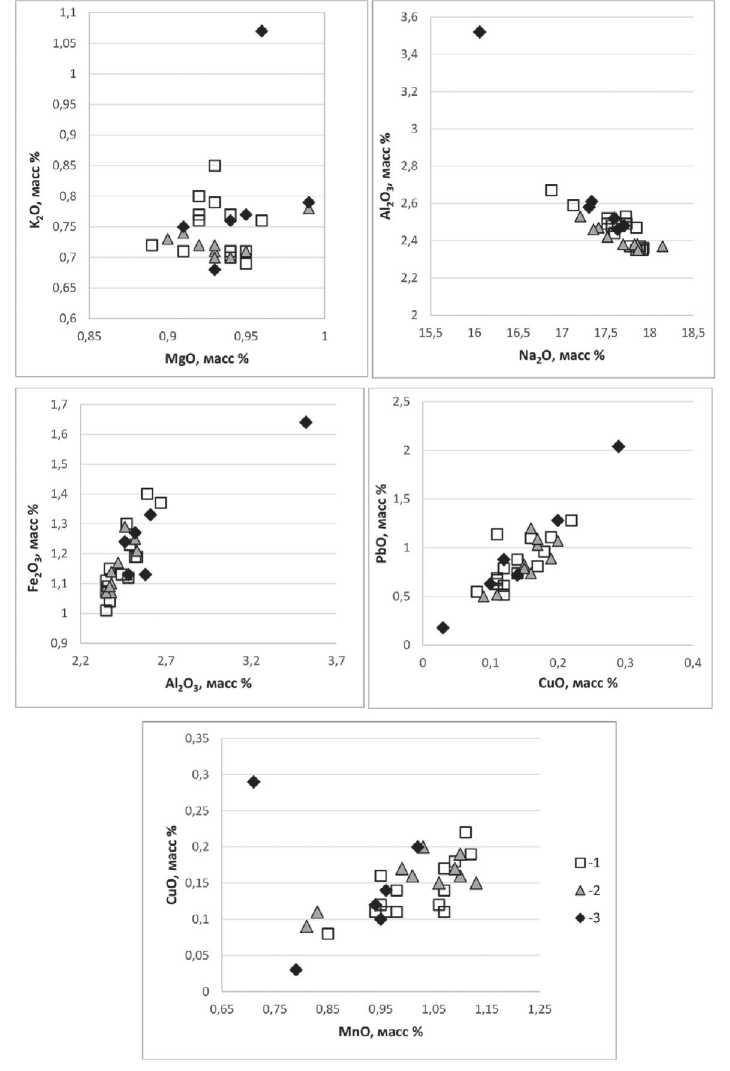

Все исследованное оконное стекло изготовлено на основе природной соды, о чем позволяют судить низкие содержания оксидов калия и магния (менее 1 %) ( Sayre, Smith , 1961; Brill , 1970). При этом оно содержит незначительные концентрации красителя – меди, придающего ему выраженный голубоватый оттенок, близкий естественному ( Foy et al ., 2003). При этом высокие содержания марганца говорят о том, что использованный для изготовления окон материал был изначально обесцвечен. Помимо повышенного содержания меди в стекле данной группы зафиксировано также повышенное содержание оксида свинца, находящееся в положительной корреляции с медью; более слабая корреляция выявлена также между содержаниями меди и марганца (рис. 1: 4 ). Наличие такой зависимости говорит о том, что в состав стекла медь, свинец и часть марганца были введены в составе одного компонента.

Все оконное стекло из Горзувит очень однородно по составу (рис. 3) как на уровне стеклообразующих компонентов и геохимических характеристик песка, так и на уровне технологических добавок (Cu + Pb + Mn). Стекло из района храма отличается лишь незначительно большей вариабельностью оксида калия по сравнению со стеклом из прочих построек. Это позволяет предполагать, что остекление сооружений, исследованных на памятнике, происходило в один период (рис. 3). Определить время изготовления оконного стекла, а также объяснить присутствие в нем незначительных концентраций технологических добавок помогает сопоставление с материалами с территории Западной и Центральной Европы.

Состав оконного стекла из Горзувит соответствует серии Foy-2.2 (табл. 1), выделяемой преимущественно на материалах Западной Европы. Стекло этой немногочисленной серии было найдено на юге Франции, в Италии и Испании; ее дата определяется как середина VII–IX/X вв. Один образец стекла этой серии происходит из Египта ( Foy et al. , 2003; Pactat et al. , 2021. Р. 8; Mirti et al. , 2000; 2001; Salviulo et al. , 2004. Р. 296; De Juan Ares et al. , 2019; обзор на русском см.: Румянцева и др. , 2023). Исследователи сходятся во мнении, что стекло данной группы является результатом вторичной переработки материала более ранней серии Foy-2.1 (табл. 1), от которой ее отличают лишь повышенные содержания технологических добавок: меди, свинца и сурьмы, достигающие в отдельных образцах нескольких десятых процента. Подобные концентрации меди и свинца не типичны для не окрашенного намеренно стекла, а сурьма не использовалась

0,85

1,1

1,05

0,95

0,9

0,85

0,8

0,75

0,7

0,65

0,6

го

О

3,6

3,4

3,2

2,3

2,6

2,4

2,2

,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5

Na2O, масс %

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1Д

0,9

0,9 0,95

MgO, масс % л ♦□

2,7 3,2

Д12О3, масс %

0,2 0,3

СиО, масс %

0,35

0,25

□ 4

△ -2

♦ -3

0,05

S

О' 0,15

о

0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25

Мп О, масс %

□ пп и tg 9*п

Рис. 3. Содержание различных компонентов в стекле из Горзувит (в масс. %)

1 – оконное стекло, найденное у храма (раскоп 1 2017 г.); 2 – оконное стекло, найденное в раскопах 2 (2017 г.) и 3 (2018 г.); 3 – стекло сосудов, близкое по составу оконному

стеклоделами после IV в. Перечисленные элементы являются маркерами вторичного использования стекла ( Jackson , 1996; Foy et al ., 2003; Freestone , 2015; Schibille , 2022, там же см. ссылки на литературу). Считается, что они могли попасть в стекломассу либо в ходе нескольких повторяющихся циклов «переплавки», либо в результате добавления для объема в стекломассу окрашенного стекла, вероятно – мозаик римского времени или отходов производства цветного оконного стекла и посуды. Это могло бы объяснить наличие корреляции между элементами-технологическими добавками, выявленной как на западноевропейских материалах, так и на стекле из Горзувит (см. подробнее: Jackson , 1996; Schibille, Freestone , 2013; обзор на русском – Румянцева и др ., 2023). Для материалов из Горзувит невозможно оценить концентрацию сурьмы, так как метод СЭМ-ЭДС отличает высокий предел обнаружения данного элемента.

Стекло серии Foy-2.2 – результат переработки стекла, хронологически более раннего. Широко распространенное стекло серии Foy-2.1, известное в Южной Франции, Испании, Италии, на Кипре, в Болгарии, Северной Африке и Британии, датируется второй половиной V – серединой VII в. Его происхождение связывается с Египтом ( Foy et al ., 2003; Cholakova et al ., 2016; Ceglia et al ., 2015; De Juan Ares et al ., 2019; ссылки на литературу см. также: Schibille , 2022). Распространение однородного по составу стекла на столь обширной территории объясняется наличием в рассматриваемый период в Египте крупного центра, снабжавшего сырцом значительную часть европейских мастерских. После середины VII в. стекло серии Foy-2.1 постепенно выходит из употребления, хотя Египет еще долго продолжает оставаться одним из основных производителей стекла на основе природной соды (см.: Schibille , 2022). На территории Египта оно сменяется стеклом египетской I группы, которое, вероятно, широко не экспортировалось в Европу (Ibid.).

Стекло на основе природной соды, типичное по составу для более ранних периодов, имеющее признаки вторичной переработки, в целом характерно для европейских памятников с конца VII в. до начала II тыс. н. э. – т. е. даже для периода, когда ближневосточные стекловаренные центры, снабжавшие сырцом европейские мастерские по производству готовых изделий, переходят на иной тип сырья – золу солончаковых растений. В Сиро-Палестинском регионе этот переход завершается в IX, а в Египте – между 868 и 969 гг. ( Whitehouse , 2002; Phelps et al ., 2016; Schibille , 2022, там же ссылки на более ранние публикации).

Данное обстоятельство объясняется, по мнению исследователей, прежде всего, существенным спадом интенсивности морской торговли между Западным и Восточным Средиземноморьем, наиболее выраженным в VIII–IX вв., что фиксируется не только по стеклу, но также по керамике и некоторым другим материалам. Вероятно, ближневосточное стекло-сырец, питавшее ранее местные мастерские неполного цикла, перестает в это время достигать Европы ( Schibille, Freestone , 2013). Спад в морской торговле происходит на фоне снижения объемов производства стекла на природной соде (сначала в Леванте, а позже – в Египте) и постепенного перехода на зольное сырье. Очевидно, ближневосточные стекловаренные центры переориентировались в это время на удовлетворение нужд раннеисламского монументального строительства, масштабно развернувшегося в VIII в., где и были задействованы их основные мощности ( Schibille , 2022).

Одновременно с этим исследователи предполагают, что стеклоделы в Европе критически не нуждались в свежем импорте сырца, так как более древние постройки могли, видимо, полностью удовлетворить их потребности в сырье, что способствовало быстрому формированию более гибкой системы производства, основанной, главным образом, на вторичной переработке более древнего материала ( Schibille, Freestone , 2013). Безусловно, это не лучшим образом отражалось на качестве продукции этого времени.

Стекло сосудов

(10 образцов; табл. 1: Горз–27-36; рис. 2)

Узко датировать фрагменты сосудов из Горзувит, для которых был изучен химический состав, по контексту или типологическим признакам невозможно. По составу среди них можно выделить три варианта.

Шесть из десяти изученных образцов практически идентичны по составу оконному стеклу (табл. 1: Горз–28, 31-35; рис. 3). Они происходят из переотложенного слоя в районе храма (рис. 2: 3, 10 ); из гробницы (уровень 3) (рис. 2: 1 ); из заполнения погребения 15 (рис. 2: 5 ), расположенного вблизи западной стены храма; из культурного слоя поселения (раскоп 2 2017 г.; рис. 2: 8, 9 ), также недалеко от храмового участка. Отметим, что в гробнице в слое уровня 3, где был найден фрагмент от лампады, обнаружены обломки тарной керамики: амфоры с ангобированной внешней поверхностью и плоским дном XII–XIV вв. (Класс 52 по ХК-95) и амфоры типа Günsenin II, второй половины X – XI / начала XII в. (Класс 43 по ХК-95).

Два из исследованных стеклянных фрагментов принадлежат ручкам лампад (рис. 2: 9, 10 ) и один – венчику сосуда, возможно, также лампады (рис. 2: 8 ). При этом состав стекла этого венчика, найденного в культурном слое с северо-западной стороны храма, несколько отличается от всех прочих образцов оконного стекла и сосудов данной группы чуть более высоким содержанием калия, фосфора, алюминия и железа при чуть более низком – натрия (рис. 3). Такие признаки в целом характерны для стекла вторичного использования. Этот образец отличается и более высокими концентрациями технологических добавок: меди, свинца и марганца. Вероятнее всего, при изготовлении этого сосуда был использован стеклобой, основу которого составляло стекло, идентичное оконному стеклу храма и прилегающих к нему построек.

Ручка лампадки (рис. 2: 2 ; табл. 1: Горз–36) также из стекла на основе природной соды, происходит из культурного слоя поселения (раскоп 2). По составу этот образец относится к египетской II группе (табл. 1), выделенной на основе египетских стеклянных гирек для взвешивания монет. Такие гирьки содержат имена правителей и должностных лиц, по которым достоверно определяются их происхождение и время изготовления ( Gratuze, Barrandon , 1990; Schibille , 2022). В Египте гирьки из стекла египетской II группы датируются 775–870 гг. ( Schibille , 2022. P. 50). Изделия других категорий из стекла данной группы, датированные по типологическим признакам VIII–IX вв., в Египте происходят из мастерской в эль-Ашмунейне; в Тебтюнисе и Фостате они датируются концом VIII – IX в. (ссылки см.: Schibille , 2022. P. 50, 54, 55). В рамках египетской

II группы выделяются две подгруппы с небольшими различиями в составе, связанными с активным вторичным использованием стекла на позднем этапе распространения группы ( Schibille , 2022. P. 52; Table 2. P. 56). Исследованный нами образец из Горзувит в равной степени близок обеим подгруппам.

Нижняя дата египетской II группы по материалам из Сиро-Палестинского региона (точнее, с территории современного Израиля), куда поступали египетские импортные изделия из стекла подобного состава, определяется более ранним временем – здесь (преимущественно в Рамле) самые ранние находки относятся к первой половине VIII в. ( Phelps et al ., 2016; Schibille , 2022. P. 54, 55). Различия в датировках могут быть обусловлены как необходимостью уточнить даты израильских материалов, так и незначительно разнящимися ритмами распространения монетных гирек и прочих изделий из стекла подобного состава ( Schibille , 2022. P. 54, 55).

В итоге, «узкая» дата ручки лампадки из Горзувит (рис. 2: 2 ) определяется примерно 775–870 гг., «широкая» – в рамках VIII–IX вв. Находки из стекла египетской II группы на территории Европы крайне редки (Ibid. P. 73–74). Возможно, найденная в Горзувитах лампада является импортом с территории Египта.

Стекло трех фрагментов сосудов (двух венчиков с оплавленным краем и одного донца) (табл. 1: Горз–27, 29-30; рис. 2: 4, 6, 7 ) содержит 1,5–1,7 % оксида калия и 1,9–2,1 % оксида магния. Подобные концентрации слишком высоки для стекла, изготовленного на основе природной соды, однако слишком низки для сваренного на золе солончаковых растений аридной зоны Востока. Стекло подобного «смешанного» состава чаще всего встречается на европейских средневековых памятниках IX–XI/XII вв., однако в некоторых регионах оно может доживать до XIII в. и более позднего времени. Оно интерпретируется как изготовленное из смеси стеклобоя содового состава, производство которого постепенно прекращается к IX–X вв., и «свежего» стекла, сваренного на золе растений-галофитов ( Bugoi et al ., 2013, Zori et al ., 2023, там же см. ссылки на литературу). Эти фрагменты происходят из слоя над гробницей «нижнего» храма. В этом же слое вместе с фрагментами венчиков стеклянных сосудов был обнаружен фрагмент поливного сосуда группы GWW IV середины XII – начала XIII в.

Состав стекла одного из образцов (табл. 1: Горз–27; рис. 2: 4 ), отличающийся от двух других стекол данной группы более высокими содержаниями оксидов фосфора, железа и марганца, содержит также в невысоких концентрациях медь и свинец, типичные для оконного стекла группы 1. Вполне возможно, что зольное стекло было добавлено к «содовому» стеклобою именно такого состава.

Заключение

Химический состав оконного стекла из Горзувит позволяет с наибольшей долей вероятности связать его с более ранним «нижним» храмом. Учитывая однородность состава стекла, найденного у храма и в районе постройки, расположенной на поселении к северо-западу от него, можно предполагать, что постройка была связана с храмом или, по меньшей мере, относится к тому же хронологическому горизонту. Верхняя дата стекла группы Foy-2.2 по западноевропейским аналогиям определяется IX–X вв. Это в целом совпадает с датой

Рис. 4. Горзувиты-2018 г. Оконное стекло in situ под стеной № 1 в помещении 2

слоя под стеной постройки на поселении в Горзувитах (раскоп 3, 2018 г.; рис. 4), в котором оконное стекло было обнаружено in situ . В культурном слое над стеклом (на 6-м штыке, стекло найдено на 7-м штыке) были обнаружены фрагменты «северопричерноморской» амфоры группы СП первого варианта VIII – первой половины IX в. и амфор желобчатого варианта IX – первой половины X в.4 Стоит отметить, что «гурзуфская» постройка имела черепичную крышу, так как в его слое зафиксированы обломки черепиц двух видов: плоских – керамид и полукруглых – калиптеров.

В то же время, учитывая то, что стекло, использованное для изготовления окон в Горзувитах, – не «первичная» продукция стекловаренного центра, а переработанный в более позднее время материал, нельзя исключать для него более позднюю верхнюю дату для памятников Крыма и Северного Причерноморья. Состав средневекового стекла, в том числе оконного, ранее практически не исследовался. При этом наличие хронологического разрыва между верхней датой храма и наиболее ранними захоронениями в его гробнице, датированными по данным радиоуглеродного анализа, делает актуальной необходимость дальнейшего изучения химического состава крымского стекла средневизантийского периода и разработки для него хронологической шкалы. По имеющимся на сегодня данным (западноевропейские датировки стекла группы Foy-2.2 и контекст находок оконного стекла у постройки на поселении, идентичного по составу стеклу из района храма), нельзя, однако, исключить, что «нижний» храм был сооружен несколько ранее, чем датируются первые захоронения в его гробнице на основании данных 14С.

Стекло более половины исследованных сосудов идентично по составу оконному и относится, очевидно, к тому же хронологическому горизонту. Вполне вероятно, что эти сосуды были изготовлены для нужд существовавшего здесь храма. Переиспользование столь значительного объема однородного по составу стекла более раннего времени говорит о том, что у изготовивших его мастеров был, вероятно, доступ к монументальным постройкам второй половины V/VI – середины VII в., стекло которых стало сырьем при строительстве в Горзувитах. Для изучаемого периода известны примеры торговли на дальние расстояния стеклобоем, предназначенным для вторичного производства. У западного побережья Малой Азии были изучены остатки торгового корабля «Серче Лима-ни», затонувшего в начале XI в., на борту которого находились три тонны осколков стеклянных сосудов и бус из недоваренного стекла (ссылки на литературу см.: Алексеева, Сорокина , 2007. С. 38). Однако исключительная однородность стекла из Горзувит свидетельствует, скорее, об использовании мастерами стекла из местных построек, находившихся в непосредственной близости от места производства оконного стекла.

Особое место занимает находка ручки лампадки из стекла египетской II группы (рис. 2: 2 ), найденная в слое у храма, для которой удалось определить более узкую дату – около 775–870 гг.

Стекло «смешанного» состава, представленное фрагментами трех сосудов, относится к более позднему горизонту памятника, когда к мастерам, их изготовившим, уже начало поступать зольное стекло. При этом примечательно, что в изученной выборке отсутствуют изделия, полностью изготовленные из стекла на основе золы растений, хотя на памятнике есть материалы XIII в. О причинах этого можно будет говорить по мере накопления данных о составе средневекового стекла с территории Крыма.

Список литературы Химический состав стекла с византийского поселения Горзувиты на южном берегу Крыма. Первые результаты

- Алексеева Е. М., Сорокина Н. П., 2007. Коллекция стекла античной Горгиппии. М.: Интербук-бизнес. 159 с. EDN: QZAXMX

- Голофаст Л. А., Мастыкова А. В., 2018. О поливной чаше в контексте погребального обряда средневековой храмовой гробницы в Горзувитах // МАИЭТ. Вып. XXIII. С. 359-395. EDN: YPNLWH

- Добровольская М. В., Мастыкова А. В., 2020. Изотопные исследования скелетных останков людей из гробницы храма в Горзувитах: хронология, особенности питания, мобильность // КСИА. Вып. 260. С. 428-440. EDN: KIWCCK

- Майко В. В., 2004. Средневековое городище на плато Тепсень в Юго-Восточном Крыму. Киев: Академпериодика. 314 с. EDN: VMOLJH

- Мастыкова А. В., 2020. Средневековый памятник Горзувиты на Южном берегу Крыма: исследования 69 лет спустя // КСИА. Вып. 260. С. 407-427. EDN: MDXFHY