Химиолучевая терапия больных раком слизистой оболочки полости рта и ротоглотки с использованием неравномерного дробления дневной дозы

Автор: Раджапова М.У., Мардынский Ю.С., Гулидов И.А., Медведев B.C., Семин Д.Ю., Иванова И.Н.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3 (45), 2011 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ эффективности консервативного лечения 188 больных с морфологически верифицированным диагнозом первичного рака слизистой оболочки полости рта и ротоглотки. Использованы два метода лечения: стандартная лучевая терапия (2 Гр 5 раз в нед) и химиолучевое лечение (фракционирование дозы 1 Гр + 1,5 Гр с 4-6-часовым интервалом) до суммарной очаговой дозы 60 Гр. Полученные данные свидетельствуют, что химиолучевая терапия с дроблением дозы 1 Гр + 1,5 Гр оказалась более эффективной, чем стандартное лучевое лечение, по частоте объективных ответов и полных регрессий опухоли при отсутствии увеличения количества ранних лучевых реакций и поздних лучевых повреждений нормальных тканей. После химиолучевой терапии с дроблением дозы 1 Гр + 1,5 Гр частота объективных ответов (сумма полных и частичных регрессий) составила 97,8 %, после лучевой терапии стандартным облучением - 61,9 % (р

Рак слизистой оболочки полости рта и ротоглотки, химиолучевая терапия, дробление дневной дозы облучения

Короткий адрес: https://sciup.org/14055909

IDR: 14055909 | УДК: 616.31+616.321]-006.6+615.849+615.28

Текст научной статьи Химиолучевая терапия больных раком слизистой оболочки полости рта и ротоглотки с использованием неравномерного дробления дневной дозы

Консервативное лечение больных раком полости рта и ротоглотки является актуальной проблемой клинической онкологии. Основные неудачи терапии данной патологии связаны, в первую очередь, с лечением поздних (III–IV) стадий заболевания, частота которых крайне высока [4, 8]. Так, в 2008 г. у 69,7 % больных раком полости рта и ротоглотки диагностирован местнораспространенный опухолевый процесс III–IV стадии [7]. Быстрый инфильтративный рост опухоли, раннее лимфо- и гематогенное метастазирование, поздняя диагностика и, как правило, выраженные клинические проявления заболевания значительно ограничивают радикальность лечения и являются причиной высокой летальности, которая уже на первом году после установления диагноза достигает более 40 % [4].

Значительным прорывом в лечении плоскоклеточного рака головы и шеи стало открытие высокоэффективной комбинации препаратов платины и 5-фторурацила. На сегодняшний день химиолучевая терапия опухолей полости рта и ротоглотки является одним из перспективных направлений в практической онкологии [1, 2, 3, 5, 11, 12]. Однако недостаточная избирательность действия ионизирующего излучения по отношению к опухолевой ткани затрудняет подведение к опухоли доз, необходимых для полного излечения, из-за превышения толерантности нормальных тканей. Именно это обстоятельство диктует целесообразность применения при планировании химиолучевого лечения методик нетрадиционного фракционирования дозы во времени, усиливающих терапевтическую эффективность без увеличения риска возникновения тяжелых постлучевых осложнений в здоровых тканях.

Целью исследования являлось улучшение результатов лечения больных раком полости рта и ротоглотки путем использования химио-лучевой терапии с неравномерным дроблением ежедневной дозы облучения.

Материал и методы

Клинический материал представлен 188 больными с морфологически верифицированным диагнозом первичного рака слизистой оболочки полости рта и ротоглотки. В 98,1 % случаев это был плоскоклеточный рак различной степени дифференцировки, в 1,9 % – аденоки- стозный. Стадию заболевания устанавливали в соответствии с международной классификацией TNM (6-е издание, 2002 г.). При этом показатель запущенности (III–IV стадия) составил 74,5 % (табл. 1). Метастазы в регионарные лимфатические узлы были обнаружены у 92 из 188 (48,9 %) больных.

Пациенты в зависимости от метода лечения были распределены на 2 лечебные группы. В первой (контрольной) группе 97 больным проводилась стандартная лучевая терапия в самостоятельном варианте – разовая очаговая доза 2 Гр 5 раз в нед до суммарной очаговой дозы 60 Гр. Во второй группе 91 пациенту проводили одновременную химиолучевую терапию с неравномерным подведением ежедневной дозы облучения 1 Гр и 1,5 Гр с 4–6-часовым интервалом до СОД 60 Гр.

Дистанционная гамма-терапия в статическом режиме проводилась на гамма-терапевтических установках типа «Агат» и «Рокус-АМ». Первичную опухоль с лимфатическими узлами первого регионарного барьера облучали через противолежащие боковые поля. Границы и размеры полей облучения подбирали индивидуально в зависимости от локализации и степени распространенности опухоли и регионарных метастазов. Тактика по отношению к лимфоколлекторам шеи определялась наличием регионарных метастазов. Интактные лимфатические узлы облучали до суммарной очаговой дозы в диапазоне 44–46 Гр, метастатические – СОД 56–60 Гр. Пациентам с неполной регрессией регионарных метастазов выполнялось плановое иссечение лимфатических узлов через 4–5 нед после завершения противоопухолевой терапии.

Таблица 1

Распределение больных в зависимости от распространенности опухолевого процесса

|

Распространенность опухоли |

Метод лечения |

|

|

СЛТ |

ХЛТ |

|

|

Стадия I |

3 (3,1 %) |

1 (1,1 %) |

|

Стадия II |

23 (23,7 %) |

21 (23,1 %) |

|

Стадия III |

37 (38,1 %) |

13 (14,3 %) |

|

Стадия IV |

34 (35,1 %) |

56 (61,5 %) |

|

Количество больных |

97 (100 %) |

91 (100 %) |

Примечание: СЛТ – стандартная лучевая терапия, ХЛТ – одновременная химиолучевая терапия с дроблением дозы облучения 1 Гр + 1,5 Гр.

СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2011. №3 (45)

Для проведения системной полихимиотерапии использовали цисплатин и 5-фторурацил. В первый день лечения, до начала лучевой терапии, внутривенно на фоне гипергидратации вводили цисплатин в дозе 100–120 мг/м2 в течение 30 мин, затем начинали внутривенное введение 5-фторурацила в дозе 3000 мг непрерывно в течение 72 ч при помощи инфузионного шприцевого насоса. Всего одновременно с лучевой терапией проводили 2 цикла полихимиотерапии с интервалом в 21 день. Расщепление курса лучевой и химиолучевой терапии использовали при развитии выраженных симптомов мукозита III степени.

Клиническую оценку состояния слизистой оболочки полости рта и ротоглотки (степень мукозита) и поздних лучевых повреждений в зоне облучения проводили в соответствии со шкалой RTOG/EORTC. Также фиксировали длительность перерыва, необходимого для регенерации слизистой оболочки, и величину СОД, которая была подведена к первичной опухоли до перерыва. Клиническую регрессию первичной опухоли оценивали эндоскопическим, рентгенологическим, ультразвуковым методами исследования в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Полученные данные обрабатывались с применением общепринятых методов вариационной статистики с использованием стандартных пакетов программ статистического анализа Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение

Известно, что успех лучевой терапии определяется возможностью достижения полной стерилизации опухолевых клеток при сохранении допустимого уровня поражения нормальных тканей. Наряду с технической составляющей прогресса лучевой терапии не менее важным является биологическое направление её усовершенствования и повышения эффективности. Перспективным в этом плане представляется разработка методов расширения «терапевтического интервала» в радиочувствительности опухолей и попадающих в зону лучевого воздействия нормальных тканей. Применение нетрадиционных методов подведения дозы излучения является одним из возможных путей решения этой проблемы.

В настоящем исследовании в схеме химиолу- чевого лечения мы применили неравномерное дробление дневной дозы в виде гиперфракционирования в режиме 1 Гр + 1,5 Гр с временным интервалом между фракциями 4–6 ч. В качестве предпосылки использования данного режима облучения рассматривается более высокий репарационный потенциал медленно пролиферирующих, поздно реагирующих тканей по сравнению с быстро пролиферирующими, к которым относятся и опухоли [9, 10]. Так как при гиперфракционировании увеличивается количество сеансов облучения, которые проводятся с определенным интервалом между ними, возникает возможность с большей вероятностью воздействовать на опухолевые клетки в наиболее чувствительных фазах цикла клеточного деления. Вследствие этого усиливается лучевое повреждение опухоли. В то же время уменьшение величины разовой дозы приводит к смягчению лучевого эффекта для поздно реагирующих нормальных тканей, обладающих слабой репопуляционной способностью, но зато выраженным свойством восстановления сублетальных и потенциально летальных повреждений.

В ходе исследования нами была оценена безопасность и переносимость одновременной химиолучевой терапии с дроблением дневной дозы 1 Гр + 1,5 Гр по раннему и позднему местному токсическому эффекту – радиационному мукозиту и поздним лучевым повреждениям нормальных тканей и органов полости рта и ротоглотки. Следует отметить, что независимо от метода лечения острые лучевые реакции различной тяжести на слизистых оболочках возникали у 100 % пациентов. Однако при химиолучевой терапии с дроблением дневной дозы 1 Гр + 1,5 Гр была отмечена тенденция к снижению частоты тяжелых мукозитов III степени по сравнению со стандартной лучевой терапией – 40,5 % против 52,7 % случаев (р>0,05). Длительность перерыва, необходимого для регенерации слизистых оболочек, при двух способах терапии составила 10,4 ± 2,3 и 11,3 ± 4,1 дня соответственно (р>0,05). Следует отметить, что своевременная и адекватная терапия лучевых реакций слизистых оболочек позволила всем больным завершить запланированный курс радикального лечения.

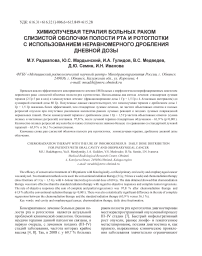

Поздние лучевые повреждения нормальных

Рис. 1. Частота поздних лучевых повреждений нормальных тканей в зоне облучения. Примечание: 1 – стандартная лучевая терапия, 2 – одновременная химиолучевая терапия с дроблением дозы 1 Гр + 1,5 Гр

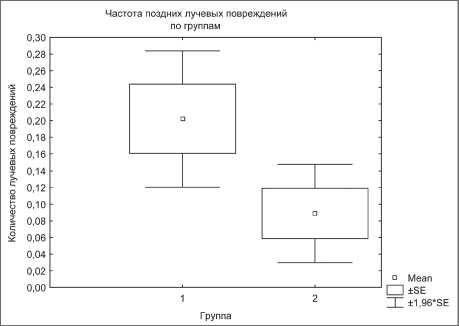

Рис. 2. Частота полных регрессий опухоли. Примечание:

1 – стандартная лучевая терапия, 2 – одновременная химиолучевая терапия с дроблением дозы 1 Гр + 1,5 Гр

тканей и органов полости рта и ротоглотки, возникшие в сроки более 3 мес после завершения терапии, были оценены у 90 пациентов после химиолучевого лечения и у 94 – после СЛТ. В 4 случаях имел место летальный исход от основного заболевания в течение 2 мес после окончания лечения, эти больные не были включены в анализ. Полученные данные свидетельствуют, что после ХЛТ с дроблением дозы 1 Гр + 1,5 Гр отмечается устойчивая тенденция к снижению частоты поздних лучевых повреждений нормальных тканей в зоне облучения, которые имели место у 8 (8,9 %) из 90 больных (рис.1), в то время как после лучевой терапии стандартным облучением эти осложнения возникли у 19 (20,2 %) из 94 пациентов (р>0,05). Остеорадионекрозы нижней челюсти были наиболее частым осложнением и развились у 24 из 184 больных – 13,0 %. При этом у 21 (87,5%) пациента остеорадионекрозы были III и IV степени тяжести и у 3 (12,5 %) – II степени тяжести.

После химиолучевой терапии в режиме 1 Гр + 1,5 Гр данное повреждение имело место у 8 (8,9 %) пациентов, а после стандартной лучевой терапии – у 16 (17 %) больных. После СЛТ также возникали повреждения в виде лучевой язвы, выраженного фиброза языка и атрофического фарингита (3,2 %).

Оценка кумулятивного погодового накопления поздних лучевых повреждений у 27 больных с постлучевыми осложнениями выявила его различный характер при сравниваемых методах лечения (табл. 2). После химиолуче-вой терапии с дроблением дозы 1 Гр + 1,5 Гр на протяжении первых двух лет отмечается своеобразная «стабилизация» накопления лучевых повреждений и лишь к 3-летнему сроку наблюдения их количество составляет 50,0 %, достигая 75,0 % интервального накопления к 4-му году наблюдения. После стандартного лучевого лечения на протяжении первого года развивается практически половина всех по-

Таблица 2

Кумулятивное накопление поздних лучевых повреждений нормальных тканей и органов полости рта и ротоглотки

|

Метод лечения |

Сроки развития повреждений |

||||

|

1 год |

2 года |

3 года |

4 года |

> 4 лет |

|

|

СЛТ |

9/19 (47,4 %) |

15/19 (78,9 %) |

16/19 (84,2 %) |

18/19 (94,7 %) |

19/19 (100 %) |

|

ХЛТ |

1/8 (12,5 %) |

1/8 (12,5 %) |

4/8 (50,0 %) |

6/8 (75,0 %) |

8/8 (100 %) |

|

Всего |

10/27 (37,0 %) |

16/27 (59,3 %) |

20/27 (74,1 %) |

24/27 (88,9 %) |

27/27 (100 %) |

Примечание: в числителе – количество накоплений, в знаменателе – общее число повреждений. СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2011. №3 (45)

вреждений – 47,4 %, и в течение первых трех лет количество их достигает 84,2 %.

Сравнительная оценка непосредственной эффективности лечения показала, что после химиолучевой терапии с дроблением дозы 1 Гр + 1,5 Гр частота объективных ответов (сумма полных и частичных регрессий) составила 97,8 %, после стандартной лучевой терапии – 61,9 %, различия статистически значимые (р<0,001). При этом при химиолучевой терапии в режиме фракционирования дозы 1 Гр и 1,5 Гр полная регрессия опухоли отмечена у 60 из 91 пациента – 65,9 %, а после лучевой терапии стандартным облучением – у 35 из 97 – 36,1 % (рис. 2). Частичная регрессия опухоли получена у 29 (31,9 %) и 25 (25,8 %) больных соответственно. Стабилизация опухолевого процесса – у 2 (2,2 %) после ХЛТ и у 37 пациентов (38,1%) – после СЛТ.

При оценке эффективности лечения была отмечена зависимость частоты объективных ответов от величины очаговой дозы, подведенной к опухоли до перерыва. Так, в процессе химиолучевой терапии в режиме 1 Гр и 1,5 Гр до перерыва к опухоли подводится большая суммарная очаговая доза – 34,7 ± 6,2 Гр по сравнению со стандартной лучевой терапией – 30,2 ± 6,8 Гр (р<0,05). Это усиливает лучевое повреждение новообразования и уменьшает риск репопуляции опухолевых клеток. Следствием этого является достоверно большая частота объективных ответов (97,8 %) и полных регрессий опухоли (65,9 %) после химиолучевого лечения в режиме 1 Гр + 1,5 Гр по сравнению с лучевой терапией стандартным облучением – 61,9 % и 36,1 % соответственно. На основании полученных данных можно предположить более тесную корреляцию между режимом облучения 1 Гр + 1,5 Гр в схеме химиолучевого лечения и такими биологическими характеристиками опухоли, как репарация и репопуляция, что делает эту методику более эффективной по сравнению с лучевой терапией стандартным облучением.

Таким образом, одновременная химиолу-чевая терапия с дроблением ежедневной дозы

1 Гр + 1,5 Гр с высокой степенью достоверности оказалась более эффективной, чем стандартное лучевое лечение по частоте объективных ответов и полных регрессий опухоли при отсутствии увеличения количества ранних лучевых реакций и поздних лучевых повреждений нормальных тканей.

Выводы

Химиолучевая терапия с дроблением ежедневной дозы 1 Гр + 1,5 Гр с 4–6-часовым интервалом до суммарной очаговой дозы 60 Гр является эффективным и безопасным методом лечения больных раком полости рта и ротоглотки и имеет существенные клинические преимущества по сравнению со стандартной лучевой терапией.