Хирургическая тактика лечения спонтанного пневмоторакса у пациентов с недифференцированной дисплазией соединительной ткани

Автор: Суздальцев А.М.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3-2 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

Проведено обследование 371 пациента со спонтанным пневмотораксом. У 284 пациентов выявлены признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Предложена новая хирургическая тактика в лечении спонтанного пневмоторакса у пациентов с недифференцированной дисплазией соединительной ткани.

Спонтанный пневмоторакс, недифференцированная дисплазия соединительной ткани

Короткий адрес: https://sciup.org/14919573

IDR: 14919573 | УДК: 616.25-003.219-089.168:611.018.2-007.17

Текст научной статьи Хирургическая тактика лечения спонтанного пневмоторакса у пациентов с недифференцированной дисплазией соединительной ткани

Преобладание среди пациентов со спонтанным пневмотораксом лиц трудоспособного возраста, а также трудности в выборе адекватной диагностической и лечебной тактики являются причинами повышенного внимания к этому патологическому состоянию, особенно торакальных хирургов, и предопределяют социальную значимость проблемы.

Спонтанный пневмоторакс (СП) определяется как синдром острой дыхательной недостаточности, возникающий в результате разрыва висцеральной плевры и последующего нарушения дыхательной функции легкого [2]. Заболеваемость спонтанным пневмотораксом составляет 7 на 100 000 мужчин и 1 на 100 000 женщин [3].

Наиболее часто данный синдром встречается в молодом возрасте. Причинами спонтанного пневмоторакса в большинстве случаев является разрыв висцеральной плевры на фоне различных хронических заболеваний дыхательной системы, ранее не диагностированных. К ним относятся: буллезная форма эмфиземы, реже – абсцесс легкого и крайне редко – распадающаяся опухоль легкого.

При возникновении пневмоторакса повышается внутриплевральное давление, происходит коллабирование легкого, в результате чего нарушается его вентиляция и снижается сердечный выброс за счет уменьшения притока крови в малый круг. Тяжесть состояния больного зависит от вида пневмоторакса и от степени повреждения легкого [1].

Наиболее часто СП встречается у лиц молодого возраста (17–25 лет). В 70% случаев у данной категории больных имеются признаки недифференцированной диспла- зии соединительной ткани (НДСТ). В отечественной и зарубежной литературе достаточно хорошо раскрыты все вопросы, связанные с хирургическим лечением спонтанного пневмоторакса. Однако в лечении данного заболевания не учитывается присутствие такой важнейшей системной патологии как НДСТ, имеющей широкое распространение в популяции и, безусловно, влияющей на течение и исход любого заболевания.

В настоящее время в литературе практически не представлены данные хирургической тактики лечения спонтанного пневмоторакса у пациентов с фоновой недифференцированной дисплазией соединительной ткани.

Целью настоящего исследования явилось улучшение качества лечения пациентов со спонтанным пневмотораксом на фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани путем применения активной и эффективной хирургической тактики.

Материал и методы

Нами проведено наблюдение за пациентами со спонтанным пневмотораксом, находившимися на лечении в торакальном отделении ОГКБ №1 им. А.Н. Кабанова за 2005–2009 гг., у которых имелись фенотипические признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Диагностика дисплазии осуществлялась согласно проекту рекомендаций по наследственным нарушениям соединительной ткани Всероссийского научного общества кардиологов.

Для диагностики СП применялись рентгенологические методы: флюорография, обзорная рентгенография и мультиспиральная компьютерная томография груди.

Результаты

Хирургическое лечение пациентов с

Таблица 1

Структура фенотипов НДСТ у пациентов со спонтанным пневмотораксом

|

Фенотипы НДСТ |

Основная группа ( n=195) |

Группа сравнения (n=89) |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Пролапс митрального клапана |

10 |

5,1 |

5 |

5,6 |

|

Марфаноидная внешность |

15 |

7,7 |

4 |

4,5 |

|

Марфаноподобный фенотип |

149 |

76,4 |

72 |

80,9 |

|

Элерсоподобный фенотип |

14 |

7,2 |

4 |

4,5 |

|

Синдром гипермобильности суставов |

5 |

2,6 |

3 |

3,4 |

|

Синдромы со смешанным фенотипом |

1 |

0,5 |

0 |

0 |

|

Неклассифицируемый фенотип |

1 |

0,5 |

1 |

1,1 |

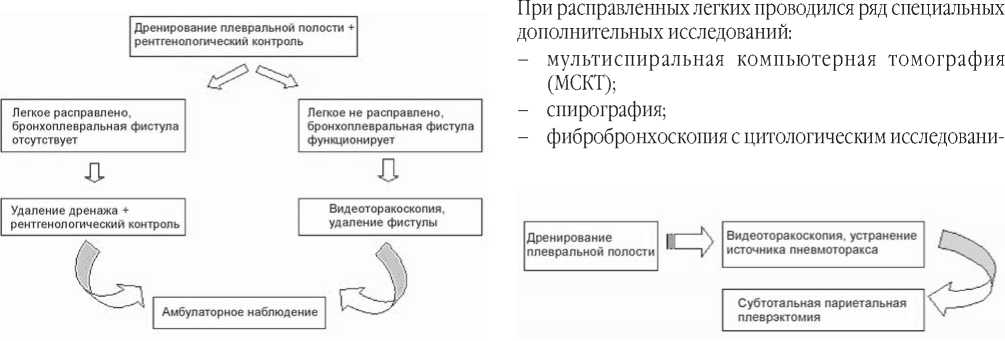

первым эпизодом спонтанного пневмоторакса в группе сравнения складывалось из следующих последовательных мероприятий (рис. 1): дренирование плевральной полости, при отсутствии бронхоплевральной фистулы и расправленном легком на 4-е сут удаляли дренаж с последующим рентгенологическим контролем. В случае если легкое было не расправлено и функционировала бронхоплевральная фистула, с целью устранения фистулы, выполняли видеоторакоскопию.

При анализе истории болезней пациен-

В исследовании принимал участие 371 пациент со спонтанным пневмотораксом, мужчин – 249 (86,8%), женщин – 122 (13,2%). Средний возраст мужчин составил 33,2 лет, женщин – 32,9, общий – 33,0.

Синдром НДСТ выявлен у 284 (76,5%) пациентов. Из них мы выделили две группы. Пациенты, которым проводилась видеоторакоскопия с плевродезом при первом эпизоде спонтанного пневмоторакса, составили основную группу (n=195). Пациенты, которым проводилось только дренирование плевральной полости с последующей выпиской из стационара после расправления легкого и удаления плеврального дренажа – группа сравнения (n=89). Кроме того, нами сформирована группа контроля – пациенты со спонтанным пневмотораксом, у которых не было признаков НДСТ.

В исследуемых группах основной и сравнения распределение пациентов по фенотипам НДСТ представлено в таблице 1.

Из таблицы видно, что по фенотипам НДСТ группы были сопоставимы.

Время от начала заболевания до госпитализации составляло от 1 до 78 ч.

ентов с первым эпизодом спонтанного пневмоторакса на фоне НДСТ (рис. 2).

В приемном отделении пациенту выполнялось дренирование плевральной полости на стороне поражения, контрольная обзорная рентгенография грудной клетки.

Рис. 2. Хирургическое лечение первого эпизода спонтанного пневмоторакса в основной группе

Рис. 1. Хирургическое лечение первого эпизода спонтанного пневмоторакса в группе сравнения тов с первым эпизодом спонтанного пневмоторакса на фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани, которым выполнялось только дренирование плевральной полости, нами выявлено, что в 75% случаев пневмоторакс рецидивировал в первый год после выписки из стационара, что заставляло пациентов повторно обращаться за медицинской помощью. В группе контроля, у наших пациентов без НДСТ, рецидив пневмоторакса случился в 27% случаев.

Учитывая опыт предыдущих лет в лечении спонтанного пневмоторакса у пациентов с НДСТ, очевидно, что нет смысла дожидаться второго эпизода, необходимо уже в первое обращение больных с данной патологией пытаться добиться стойкого плевродеза с использованием торакоскопической техники. Химический плевродез не оправдал себя из-за многочисленных осложнений в виде пневмонитов, возникающих в позднем послеоперационном периоде, и рецидивов пневмоторакса.

Париетальная плеврэктомия, по мнению большинства специалистов, занимающихся проблемой спонтанного пневмоторакса, является методикой выбора. Однако тактические вопросы ее применения являются дискутабель-ными. Нами принята следующая тактика лечения паци- ем промывных вод.

Проведенные в ближайшие 2–3-е сут обследования позволяют оценить состояние как заинтересованного, так и контралатерального легких, функцию внешнего дыхания и исключить туберкулезную природу поражения. Далее, независимо от наличия или отсутствия сброса воздуха по плевральному дренажу, выполняется видеотора-коскопическое вмешательство. В качестве метода анестезии мы предпочитаем комбинированный наркоз с раздельной искусственной вентиляцией легких. На первом этапе вмешательства выполняем тщательный осмотр эндогемиторакса. При наличии патологических образований в легком (буллы, кисты) выполняется их прошивание, электрокоагуляция или резекция пораженного участка легкого. Затем проводим субтотальную плеврэкто-мию, гемостаз и дренирование плевральной полости двумя силиконовыми дренажами с последующей активной аспирацией отрицательным давлением 0,2 атм.

Всего оперировано нами данной методикой 102 (52,3%) пациента, средний возраст 32,1 г.

Интраоперационных осложнений не было. Осложнения после операции в раннем послеоперационном периоде были следующими: внутриплевральное кровотечение у 18 (17,6%) пациентов, свернувшийся гемоторакс у 4 (3,9%), ателектаз у 2 (1,9%), бронхит у 9 (8,8%).

Надо отметить то, что наблюдающиеся при классической торакотомии осложнения со стороны послеоперационной раны (серомы, гематомы, нагноения) практически отсутствуют при торакоскопических методах оперативного пособия, что связано с малой операционной травмой и минимальным количеством шовного материала в ране. В основном преобладали геморрагические осложнения.

Умер один пациент от массивного диффузного внутриплеврального кровотечения, связанного с развившимся синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания. Летальность составила 0,9%.

Нами не отмечены какие-либо осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

В позднем послеоперационном периоде наблюдали следующие осложнения: пневмония у 4 (3,9%) пациентов, рецидив пневмоторакса у 2 (1,9%), пневмоторакс контралатерального легкого – 5 (4,9%), торакоалгия – 3 (1,9%).

Мы провели анализ осложнений в подгруппах пациентов с различными фенотипами НДСТ (табл. 2).

Были выявлены следующие особенности:

– у пациентов с элерсоподобным фенотипом наблюдаются в основном геморрагические осложнения;

– у пациентов с марфаноподобным фенотипом осложнения воспалительного характера;

– у пациентов с другими фенотипами количество осложнений незначительно, характер их разнороден.

Выводы

-

1. У пациентов со спонтанным пневмотораксом необходимо выявлять основные фенотипы недифференцированной дисплазии соединительной ткани.

-

2. Первый эпизод спонтанного пневмоторакса у пациентов с НДСТ является прямым показанием к активной хирургической тактике.

-

3. Видеоторакоскопия с плеврэктомией является эффективным методом лечения спонтанного пневмоторакса у пациентов с НДСТ.

-

4. Есть предположение, что фенотипы НДСТ предопределяют развитие тех или иных осложнений в послеоперационном периоде у пациентов со спонтанным пневмотораксом, что требует дальнейшего изучения.

-

5. Необходимо четко разработать показания к оперативному пособию, методу и объему плевродеза при спонтанном пневмотораксе у пациентов с НДСТ, что в дальнейшем может предотвратить послеоперационные осложнения.

Таблица 2

Распределение пациентов (n) с осложнениями в зависимости от фенотипа НДСТ в основной группе

|

Фенотипы НДСТ |

Внутриплевральное кровотечение |

Свернувшийся гемоторакс |

Ателектаз |

Бронхит |

Пневмония |

Рецидив пневмоторакса |

Пневмоторакс контралатерального легкого |

Торако-алгия |

|

Пролапс митрального клапана |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1 |

|

Марфаноидная внешность |

1 |

- |

- |

3 |

1 |

1 |

1 |

- |

|

Марфаноподобный фенотип |

2 |

1 |

1 |

4 |

3 |

1 |

2 |

1 |

|

Элерсоподобный фенотип |

9 |

3 |

- |

- |

- |

- |

1 |

1 |

|

Синдром гипермобильности суставов |

- |

- |

1 |

1 |

- |

- |

1 |

- |

|

Синдромы со смешанным фенотипом |

- |

- |

- |

1 |

- |

- |

- |

- |

|

Неклассифицируемый фенотип |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

Список литературы Хирургическая тактика лечения спонтанного пневмоторакса у пациентов с недифференцированной дисплазией соединительной ткани

- Мотус И.Я., Неретин А. Видеоторакоскопия в хирургии спонтанного пневмоторакса//Эндоскопическая хирургия. -2006. -№ 4. -С. 44.

- Пахомов Г.Л., Исламбеков Э.С., Исмаилов Д.А. Тактика лечения неспецифического спонтанного пневмоторакса: методические рекомендации. -Ташкент, 2004. -13 c.

- Порханов В.А., Мова В.С. Торакоскопия в лечении буллезной эмфиземы легких, осложненной пневмотораксом//Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. -1996. -№ 5. -С. 47-52.