Хирургическое лечение двухстороннего макулярного разрыва (клинический случай)

Автор: Андрейченко О.А., Мельникова Ю.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Офтальмология

Статья в выпуске: 4 т.18, 2022 года.

Бесплатный доступ

Идиопатический макулярный разрыв (МР) является достаточно редкой патологией, встречающейся в большей степени среди женского населения. На основе приведенного клинического случая рассмотрена эффективность различных методов оперативного лечения разрывов большого и малого диаметра, а также тактика действий и функциональные результаты после реоперации при неэффективности первичного оперативного лечения МР. Описана пациентка с двухсторонним идиопатическим МР на обоих глазах, которой проведена стандартная 3-портовая 25С-витрэктомия с удалением задней гиалоидной мембраны, пилингом внутренней пограничной мембраны (ВПМ) и эндотампонадой газовоздушной смесью. Состояние правого глаза через месяц потребовало 2-го этапа оперативного лечения - ревизии витреальной полости с более широким удалением ВПМ, введением тромбоцитарной массы и эндотампонадой витреальной полости силиконовым маслом. После оперативного лечения пациентки на обоих глазах было достигнуто полное закрытие МР и повышение остроты зрения обоих глаз.

Витрэктомия, макулярный разрыв, мембранопилинг

Короткий адрес: https://sciup.org/149142952

IDR: 149142952 | УДК: 617.735-001.5-089

Текст научной статьи Хирургическое лечение двухстороннего макулярного разрыва (клинический случай)

Corresponding author — Yulia A. Melnikova

Тел.: +7 (960) 3482367

как вертикально (передне-задняя тракция), так и горизонтально (тангенциальная тракция) [2–5]. Идиопатический МР является достаточно редко встречающейся патологией с распространенностью 3,3 на 10 тыс. населения. Женщины подвержены этой патологии в 3 раза чаще мужчин. Примерно 80% случаев сквозной МР является односторонней патологией [6, 7].

Согласно данным, полученным в ретроспективном исследовании «Bilaterality of Idiopathic Macular Holes» [8], проведенном в Институте глазных болезней «Bascom Palmer» в 1968–1994 гг., среди 550

исследуемых пациентов у 19% через 48 мес. наблюдения подтверждался диагноз двухстороннего МР. Тогда как по данным, полученным в исследовании «Population-based Incidence of Macular Holes» [9], проведенном в период между 1992 и 2002 гг. в штате Минессота, США, двухсторонний МР возникает у 11,7% пациентов с идиопатическими МР что соответствовало 20,9% пораженных глаз.

Витреомакулярный тракционный синдром является пусковым механизмом в развитии МР эпирети-нального фиброза. Возникновение тракций связано с возрастными изменениями стекловидного тела и патологической эпиретинальной пролиферации по витреоретинальному интерфейсу [10].

Наиболее эффективным методом диагностики МР является оптическая когерентная томография. Данный метод позволяет оценить толщину и структурную целостность сетчатки, величину МР состояние его краев, что дает возможность прогнозировать функциональные и анатомические результаты оперативного лечения.

Известно, что к возникновению идиопатических МР приводят тракционные воздействия, поэтому удаление ВПМ и задней гиалоидной мембраны позволяет устранить этот компонент патогенеза, а также уменьшить риск повторного формирования макулярного отверстия [11]. В связи с этим сегодня для хирургического лечения МР применяют микро-инвазивную — 25–27G-витрэктомию с последующим окрашиванием и удалением ВПМ, механическим сближением краев разрыва и использованием аутологичной обогащенной тромбоцитами плазмы [12].

После первой операции не всегда удается добиться закрытия МР Кроме того, в случае не закрытия разрыва он как правило увеличивается в размерах, а острота зрения еще больше снижается [13, 14]. Края незакрывшегося МР становятся более ригидными, а непосредственно вокруг разрыва уже не остается ВПМ, удаление которой могло бы уменьшить ригидность краев. В таких случаях наиболее часто используется методика, основанная на механическом сближении краев МР и введении силиконового масла [13].

Цель — на примере клинического наблюдения оценить результаты хирургического лечения двухстороннего макулярного разрыва.

Информированное согласие пациента на публикацию информации из истории болезни получено.

Описание клинического случая. Обследована пациентка С. 55 лет с двухсторонним идиопатическим МР. Проведено стандартное офтальмологическое обследование, включающее визометрию по таблицам Сивцева — Головина, офтальмобиомикроскопию, пневмотонометрию (FT-1000 Non-contact Tonometer, Tomey, USA).

Для оценки морфологического состояния сетчатки до оперативного лечения и в послеоперационный период использовалась оптическая когерентная томография (SPECTRALIS, Heidelberg Engineering, USA). Анализировалась величина МР наличие тракций, состояние краев МР и наличие субретинальной жидкости под краями отверстия.

Пациентка С. обратилась в Университетскую клиническую больницу № 2 (Клинику глазных болезней) ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России с жалобами на внезапное снижение зрения обоих глаз и метаморфопсии, появившиеся без видимых причин. При поступлении максимально корригированная острота зрения

(МКОЗ) составляла 0,04 и 0,1 правого и левого глаз соответственно, в макуле обоих глаз — округлый дефект нейроэпителия сетчатки с четкими контурами.

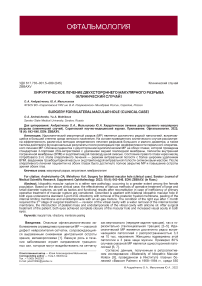

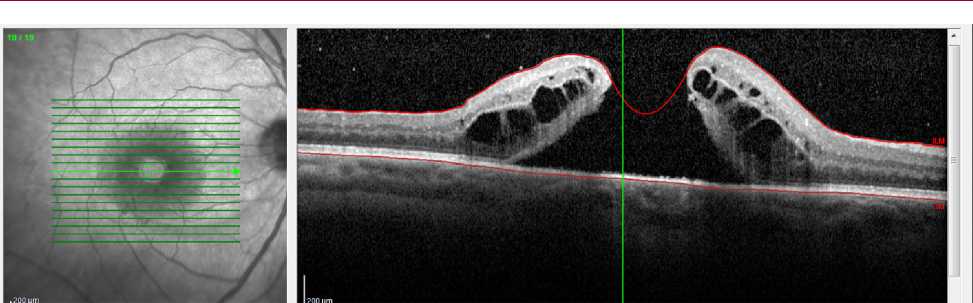

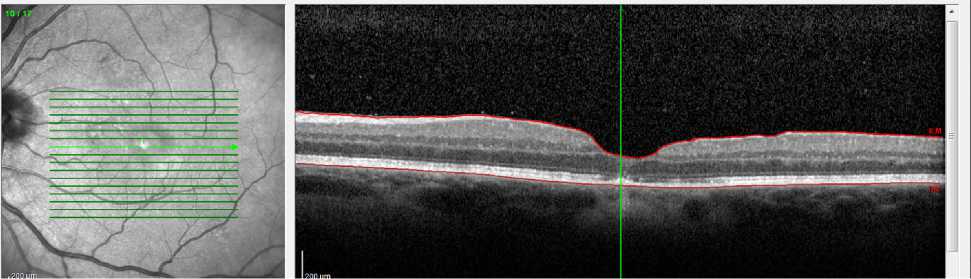

По данным оптической когерентной томографии, размер МР правого глаза составил 720 мкм (рис. 1), а левого — 200 мкм (рис. 2). На обоих глазах края разрыва кистозно изменены. Более выраженный фиброз отмечается на правом глазу, что, вместе с большим диаметром МР позволяет сделать вывод о длительном существовании дефекта на этом глазу.

На обоих глазах проведена трехпортовая 25G-витрэктомия с удалением задней гиалоидной мембраны, окрашиванием ВПМ красителем MembraneBlue dual ® (DORK, Нидерланды) с последующим ее пилингом и эндотампонадой газовоздушной смесью. Края дефекта были сближены макулярным крючком и использована аутологичная обогащенная тромбоцитами плазма для лучшего сопоставления и адгезии краев разрыва. На правом глазу, в силу большего размера дефекта, была применена техника закрытия разрыва перевернутым лоскутом ВПМ.

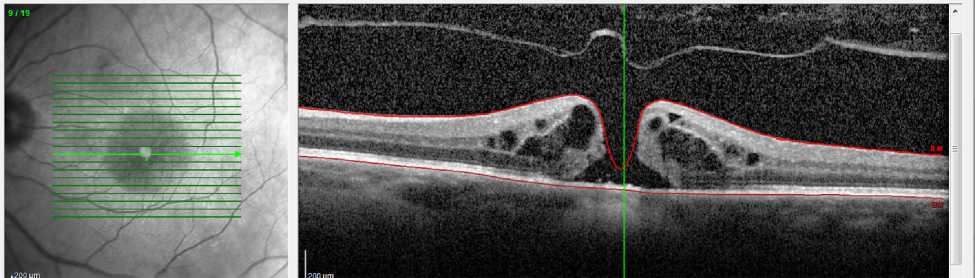

Через месяц на правом глазу не произошло восстановления анатомической целостности сетчатки, МКОЗ 0,03, в связи этим был проведен 2-й этап оперативного лечения — ревизия витреальной полости с более широким удалением ВПМ, введением тромбоцитарной массы и эндотампонадой витреальной полости силиконовым маслом.

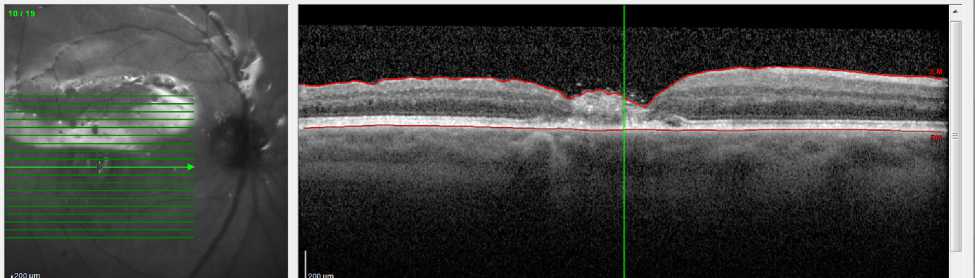

После оперативного лечения пациентки на обоих глазах было достигнуто полное закрытие МР (рис. 3 и 4). МКОЗ правого глаза через месяц после 2-го этапа оперативного лечения составила 0,09, тогда как МКОЗ левого глаза — 0,4. При дальнейшем наблюдении через 6 мес. наблюдается повышение МКОЗ левого глаза до 0,5, при неизменной остроте зрения правого глаза. Срок наблюдения данной пациентки составляет 2,5 года, за текущее время рецидива МР не обнаружено.

Обсуждение. Двухсторонний МР является редкой патологией, которая возникает, по данным зарубежных исследований, с различной частотой: 10 [15]; 11 [16]; 13 [17] и 3-31 % [18]. Существует множество мнений о прогностических факторах, влияющих на закрытие макулярного отверстия. О. Oz с соавт. [19] считают, что наиболее важным фактором является стадия МР. Согласно исследованиям U. Mester и M. Becker [20], основным прогностическим фактором положительного анатомического и функционального исхода является время существования макулярного отверстия до оперативного лечения, в связи с чем необходимо стремиться к сокращению времени ожидания хирургического лечения МР.

В литературе встречаются случаи, описывающие оперативное лечение обоих глаз за один этап, что, по мнению зарубежных авторов, связано с сокращением времени лечения, числа визитов к врачу, количества наркозов. Однако выделяют и существенные недостатки подобного подхода. К ним можно отнести резко сниженную в результате газовой тампонады остроту зрения обоих глаз, что затрудняет реабилитационный период в частности для пожилых пациентов. Кроме того, существует теоретический риск двухстороннего эндофтальмита.

Заключение. Витрэктомия является эффективным методом хирургического лечения МР различного диаметра, приводящая к восстановлению фовеолярного интерфейса и повышению МКОЗ. Тем не менее при МР большого диаметра с длительным сроком

Рис. 1. Результаты оптической когерентной томографии правого глаза до операции

Рис. 2. Результаты оптической когерентной томографии левого глаза до операции

Рис. 3. Результаты оптической когерентной томографии правого глаза через месяц после 2-го этапа оперативного лечения

Рис. 4. Результаты оптической когерентной томографии левого глаза через месяц после операции существования может потребоваться 2-й этап оперативного лечения для положительного анатомического и функционального результата.

Список литературы Хирургическое лечение двухстороннего макулярного разрыва (клинический случай)

- Gupta D, Goldsmith C, Burton R. Surgery for bilateral macular holes. Eye. 2009; (23): 556–8. DOI: 10.1038/eye.2008.75.

- Kamenskikh TG, Kolbenev IO, Melnikova YA, Andreychenko OA. Optical coherence tomography with angiography in the analysis of vitrectomy effectiveness in patients with vitreomacular traction syndrome. Ophthalmology in Russia. 2020; 17 (1): 70–5. (In Russ.) Каменских Т. Г., Колбенев И. О., Мельникова Ю. А., Андрейченко О. А. Оптическая когерентная томография с ангиографией в анализе эффективности витрэктомии у больных с витреомакулярным тракционным синдромом. Офтальмология. 2020; 17 (1): 70–5. DOI: 10.1800 8 / 1816‑5095‑2020‑1‑70‑75.

- Gorshkov IM, Kolesnik SV, Shestopalov VI, Miridonova AV. Clinical and morphological features of cells implicated in the pathogenesis of idiopathic epiretinal membrane formation in patients with different visual acuity. Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery. 2017; (2): 6–11. (In Russ.) Горшков И. М., Колесник С. В., Шестопалов В. И., Миридонова А. В. Клинико-морфологические особенности клеточного состава идиопатических ретинальных мембран у пациентов с различной остротой зрения. Офтальмохирургия. 2017; (2): 6–11. DOI: 10.25276 / 0235‑4160‑2017‑2.

- García-Layana A, García-Arumí J, Ruiz Moreno J, Arias Barquet L. A Review of Current Management of Vitreomacular Traction and Macular Hole. J Ophthalmol. 2015; (2015): 809640. DOI: 10.1155 / 2015 / 809640.

- Charalampidou S, Nolan J, Beatty S. The natural history of tractional сystoid macular edema. Retina. 2012; 32 (10): 2045–51. DOI: 10.1097 / IAE. 0b013e3182561fe6.

- Gass JD. Reappraisal of biomicroscopic classification of stages of development of a macular hole. Am J Ophthalmol. 1995; 119 (6): 752–9. DOI: 10.1016 / s0002–9394 (14) 72781–3.

- Samoilov AN, Khaibrakhmanov TR, Fazleeva GA, Samoilov PA. Idiopathic macular hole: history and current state of the problem. Vestnik Oftalmologii. 2017; 133 (6): 131–7. (In Russ.) Самойлов А. Н., Хайбрахманов Т. Р., Фазлеева Г. А., Самойлова П. А. Идиопатический макулярный разрыв: история и современное состояние проблемы. Вестник офтальмологии. 2017; 133 (6): 131–7.

- Lewis ML, Cohen SM, Smiddy WE, Gass JD. Bilaterality of idiopathic macular holes. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 1996; 234 (4): 241–5. DOI: 10.1007 / BF00430416.27.

- McCannel CA, Ensminger JL, Diehl NN, Hodge DN. Population-based incidence of macular holes. Ophthalmology. 2009; 116 (7): 1366–9. DOI: 10.1016 / j.ophtha.2009.01.052.

- Shkvorchenko DO, Zakharov VD, Rusanovskaya AV, et al. Comparative analysis of vitreofoveolar traction syndrome surgical treatment. Oftal’mologicheskie Vedomosti. 2014; 7 (3): 28–33. (In Russ.) Шкворченко Д. О., Захаров В. Д., Русановская А. В. и др. Сравнительный анализ хирургического лечения витреофовеолярного тракционного синдрома. Офтальмологические ведомости. 2014; 7 (3): 28–33.

- Bikbov MM, Altynbaev UR, Gilmanshin TR, Chernov MS. Choice of method for intraoperative closure of large-diameter idiopathic macular hole. Ophthalmosurgery. 2010; (1): 25–8. (In Russ.) Бикбов М. М., Алтынбаев У. Р., Гильманшин Т. Р., Чернов М. С. Выбор способа интраоперационного закрытия идиопатического макулярного разрыва большого диаметра. Офтальмохирургия. 2010; (1): 25–8.

- Morizane Y, Shiraga F, Kimura S, et al. Autologous transplantation of the internal limiting membrane for refractory macular holes. Am J Ophthalmol. 2014; (10): 1000–5.

- Stolyarenko GE, Kolchin AA, Didenko LV. Features of the vitreomacular interface in epiretinal fibrosis. In: X Congress of Russian ophthalmologists: Sat. materials. M., 2015: р. 162. (In Russ.) Столяренко Г. Е. Колчин А. А. Диденко Л. В. Особенности витреомакулярного интерфейса при эпиретинальном фиброзе. В кн.: Х Съезд офтальмологов России: сб. науч. материалов. М., 2015: с. 162.

- Machado L, Furlani B, Navarro R, et al. Preoperative and intraoperative prognostic factors of epiretinal membranes using chromovitrectomy and internal limiting membrane peeling. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2016; 46 (4): 457–62. DOI: 10.3928 / 23258160‑20150422‑09.

- Yanoff M, Duker J. Ophthalmology. 5th ed. Elsevier, 2018; Chapter 8: p. 31.3–31.5.

- Niwa H, Terasaki H, Ito Y, Miyake Y. Macular hole development in fellow eyes of patients with unilateral macular hole. Am J Ophthalmol. 2005; 140 (3): 370–5.

- Lewis ML, Cohen SM, Smiddy WE, Gass JD. Bilaterality of Idiopathic macular holes. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 1996; 234 (4): 241–4.

- McDonnel PJ, Fine SL, Hills AI. Clinical features of idiopathic macular holes. Am J Ophthalmol. 1982; (93): 777–81.

- Oz O, Fudenmburg SJ, Cakir B, et al. Predictors of success in macular hole surgery with emphasis on the internal limiting membrane and ILM peeling. Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2004; 35 (3): 207–14.

- Mester U, Becker M. Prognostic factors in surgery of macular holes. Ophthalmologe. 1998; 95 (3): 158–62.