Хирургическое лечение инфекционного спондилита с использованием двухсторонней барьерной коллагеновой мембраны: клинический случай

Автор: Беззубов А.А., Перецманас Е.О., Рукин Я.А., Кавалерский Г.М., Родин А.А., Щепетева Ю.Ю., Бондаренко П.А.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Клинический случай

Статья в выпуске: 3 (61), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Неспецифические воспалительные поражения позвоночника с нарушением опороспособности и прогрессирующей деформацией позвоночного столба по-прежнему остаются довольно тяжелой патологией, приводящей к инвалидизации пациента, высокому риску повторных оперативных вмешательств при некорректно выбранной тактике хирургического лечения. Цель исследования: Представить клиническое наблюдение пациента, страдающего неспецифическим спондилитом поясничного отдела позвоночника, которому осуществлено хирургическое лечение в объеме переднего спондилодеза сетчатым титановым цилиндрическим имплантатом с применением остеокондуктора и двухсторонней резорбируемой коллагеновой мембраны по оригинальной методике. Материалы и методы. Нами представлен случай успешного хирургического лечения неспецифического спондилита L2-L3 позвонков с нарушением опороспособности позвоночного столба. Было проведено оперативное лечение по запатентованной технологии путем совместного применения титановой блок-решетки, остеокондуктора и резорбируемой коллагеновой мембраны. Результаты: В результате комплексного хирургического лечения удалось в более короткие сроки сформировать костный блок в зоне деструкции в сравнении с классической методикой. Заключение: Несмотря на широкий перечень хирургических технологий, вопрос формирования костного блока в зоне операции остается достаточно спорным. Применение предложенной методики позволяет создать оптимальные условия для формирования костного блока в зоне операции, избежав врастания мягкотканых элементов в зону пролиферации новой кости и тем самым повысить эффективность формирования костного блока.

Неспецифические гнойно-воспалительные поражения позвоночника, спондилодез, остеокондуктор, резорбируемая двухсторонняя коллагеновая мембрана

Короткий адрес: https://sciup.org/142246162

IDR: 142246162 | УДК: 617.3 | DOI: 10/17238/issn2226-2016.2025.3.21-27

Текст научной статьи Хирургическое лечение инфекционного спондилита с использованием двухсторонней барьерной коллагеновой мембраны: клинический случай

Неспецифические гнойно-воспалительные поражения позвоночника (НГВПП) относятся к относительно редким, поздно и трудно диагностируемым тяжелым заболеваниям [1]. На увеличение числа больных с данным диагнозом влияют: растущая доля пожилого населения, более широкое использование иммуносупрессоров, совершенствование методов диагностики, возрастание количества инвазивных процедур [2–5]. Другим важным предрасполагающим фактором к возникновению НГВПП является наличие ряда заболеваний и состояний, таких как сахарный диабет; алкоголизм; наркомания; ожирение; болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); гнойно-воспалительные заболевания [1, 6–11]. Актуальность проблем диагностики и лечения НГВПП объясняется тяжестью данной патологии, возникновением новых антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов.

В настоящее время при заболеваниях позвоночника, сопровождающихся деструкцией тел позвонков с нарушением опороспособности, широко используют методы вентральной реконструкции сетчатыми титановыми цилиндрическими имплантатами [12, 13–17, 18, 19, 14]. Данный вид спондилодеза является наиболее эффективным методом выбора и обеспечивает сравнительное быстрое восстановление опо-роспособности вентральных отделов позвоночника. Данная методика может использоваться в сочетании с фиксаторами, необходимыми для стабилизации оперируемого сегмента [21–25]. Согласно методике, полость имплантата заполняется аутокостными чипсами из гребня подвздошной кости, ребра или резецируемого тела позвонка (при условии отсутствия воспалительных изменений), при этом образование костного блока достигается не более чем в 60 % случаев в срок от 6 до 12 месяцев. [26, 27, 28]. Таким образом вопрос формирования костного блока остается дискутабельным и открытым. В челюстно-лицевой хирургии предложена методика направленной костной регенерации при трансплантации костных фрагментов, в том числе при условиях локального хронического воспаления. Суть метода заключается в отграничении зоны формирования костного блока резорбируемой коллагеновой мембраной, что в свою очередь позволяет избежать преждевременного прорастания фиброзной соединительной тканью зоны спондилодеза [29].

Цель исследования

Представить клиническое наблюдение пациента, страдающего неспецифическим спондилитом поясничного отдела позвоночника, которому осуществлено хирургическое лечение в объеме переднего спондилодеза сетчатым титановым цилиндрическим имплантатом с применением остеокондуктора и двухсторонней резорбируемой коллагеновой мембраны по оригинальной запатентованной методике.

Клиническое наблюдение

Пациентка С., 66 лет, поступила в клинику c диагнозом: неспецифический спондилит L2-L3, спондилитическая фаза, активная стадия. Осложнения: эпидуральный абсцесс. Легкий нижний парапарез типа D по Frankel. Сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия I ст., риск 2, средняя степень тяжести.

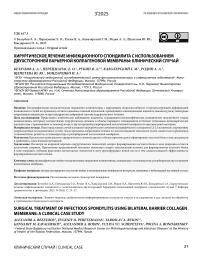

Из анамнеза: за 6 месяцев до госпитализации после перенесенной респираторной вирусной инфекции появились боли (до 7 баллов по визуально аналоговой шкале боли (ВАШ)) в поясничном отделе позвоночника с тенденцией к нарастанию. Болевой синдром купировался приемом нестероидных противовоспалительных препаратов и ношением ортеза. Учитывая неоднократные эпизоды подъема температуры тела до фебрильных цифр (38°C), пациентка находилась на стационарном лечении в отделении неврологии по месту жительства, где проводилась антибактериальная терапия: амоксиклав 875 мг + 125 мг 2 раза в сутки внутрь в течение 4 недель. По данным лучевого обследования выявлен деструктивный процесс в поясничном отделе позвоночника с поражением тел L2, L3 позвонков. Тела L2, L3 позвонков разрушены на 1/3. Межтеловая полость содержит секвестры и открывается в сторону позвоночного канала со сдавлением передней поверхности дурального мешка (рисунок 1).

А

Б

Рисунок 1. Компьютерная (CT Bone)

и магнитно-резонансная томографии (T2) при поступлении

При поступлении жалобы на боли в поясничном отделе позвоночника (ВАШ 6 баллов). По мере вертикализации отмечалось нарастание болевого синдрома (ВАШ 8 баллов) что указывало на аксиальный характер болей, ввиду нестабильности пораженного сегмента.

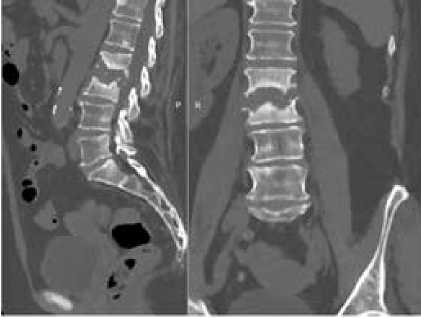

Под рентгеновским контролем выполнена прицельная трепанобиопсия очага деструкции (рисунок 2).

Рисунок 2. Разметка кожи (А) и трепанобиопсия (Б) очага деструкции L2 – L3 позвонков

Патогистологически: морфологическая картина хронического активного спондилодисцита умеренной степени выраженности.

По результатам лабораторной диагностики:

– ДНК микобактерий туберкулеза не обнаружена

– выявлен рост: Staphylococcus aureus.

Начата антибактериальная терапия согласно чувствительности: линкомицин 600 мг раза в сутки внутривенно в течение 4 недель, под контролем C-реактивного белка: уровень которого составлял 35 мг/л в первые сутки антибактериальной терапии, 19 мг/л на десятые сутки антибактериальной терапии и 7 мг/л на двадцатые сутки антибактериальной терапии.

На следующий день после начала антибактериальной терапии выполнено хирургическое вмешательство.

Техника оперативного вмешательства

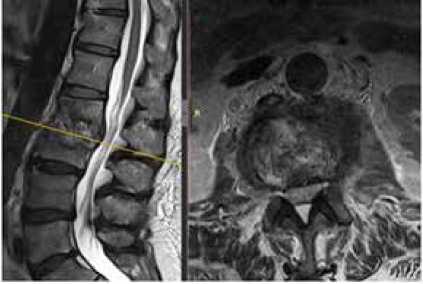

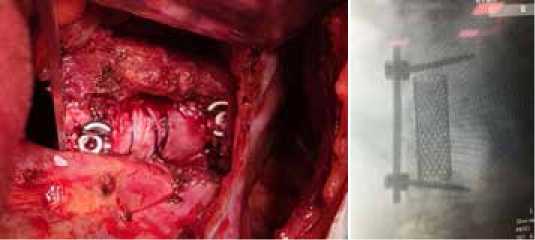

Из забрюшинного доступа выполнена передне-боковая корпорэктомия L2, L3 позвонков со смежными межпозвонковыми дисками L1-L2, L3-L4. Сформированный дефект замещен титановым сетчатым имплантатом Mesh, заполненным аутокостью и остеокондуктором «Остеоматрикс» и обернутым двусторонней коллагеновой мембраной «Биоматрикс» ООО «Коннектбиофарм» снаружи с оставлением торцевых поверхностей свободными по методике, на которую получен патент на изобретение [31] (рисунок 3).

АБ

Рисунок 3. Смесь аутокости и остеокондуктора «Остеоматрикс» (А). Заполнение титанового сетчатого цилиндра фрагментами аутокости с «Остеоматриксом»

Вторым этапом выполнен вентральный спондилосинтез с установкой двух опорных винтов в тела L1, L4 позвонков, соединенных между собой продольной балкой и фиксированных гайками (рисунок 4).

АБ

Рисунок 4. Операционная рана (А) и интраоперационная рентгенологическая картина (Б) после установки подготовленного имплантата и вентрального спондилодеза.

Удаленный патологический материал отправлен на лабораторное исследование. По результатам микробиологической диагностики материал стерильный. Патогистологически материал представлен хрящевой пластинкой, грубоволокнистой соединительной тканью, костными балками с признаками очаговой гладкой резорбции, в межбалочных пространствах жировая ткань и красный костный мозг. Морфологическая картина хронического неактивного спондилодисцита слабой степени выраженности

В раннем послеоперационном периоде осложнений, признаков несостоятельности металлоконструкции не наблюдалось. Пациентка вертикализирована на 4 сутки. Отмечался регресс аксиальных болей до 3 баллов по ВАШ. Рана зажила первичным натяжением. Пациентка выписана на 13 сутки после операции. Полный курс антибактериальной терапии составил 4 недели (до и после операции).

На контрольном КТ исследовании через 3 дня после операции металлоконструкция состоятельная, без признаков миграции с удовлетворительным заполнением меша остео-кондуктивным материалом (рисунок 5).

Рисунок 5 . Компьютерная томография: через три дня после операции

По результатам контрольного КТ исследования через 5 месяцев после оперативного лечения определялся четкий полноценный костный блок с переходом костных балок, что соответствует согласно шкале Баулина [13]: 4,5 баллам, данных за патологическую подвижность нет, с сохранением опороспособности и состоятельности металлоконструкции (рисунок 6).

Рисунок 6 . Компьютерная томография через 5 месяцев после операции

Обсуждение

Спондилодез – это основной и наиболее эффективный хирургический метод достижения сращения позвонков, выполняемый для лечения пациентов с инфекционными поражениями позвоночника. Однако, несмотря на огромный перечень хирургических технологий и широкую линейку стабилизирующих имплантатов число несращений после стабилизирующих операций может достигать 40 %. Таким образом, среди вертебрологов вопрос достижения максимальной частоты сращения позвонков после стабилизирующих операции остается весьма актуальным.

Рассматривая вопрос о формировании межтелового блока, необходимо упомянуть о том, как можно его оценить по данным неинвазивных методов исследования. Имеются несколько наиболее распространенных шкал. Наиболее оптимальная для оценки динамики формирования костно-металлического блока является балльная шкала, определяющая сращение трансплантата/имплантата с ложем опорного позвонка, предложенная И.А. Баулиным с соавторами [13].

Техническим результатом применения разработанной технологии является возможность создания костно-металлического блока в более короткий промежуток времени по сравнению с традиционной методикой. На наш взгляд, разработанная оригинальная технология может стать эффективной альтернативой традиционным методикам хирургического лечения.

Заключение

Успешное решение задачи хирургического лечения пациентов с патологией позвоночника основано на понимании многофакторности условий для формирования межтелового блока. Применение разработанного метода совместного использования остеокондуктора, сетчатого имплантата и резорбируемой коллагеновой мембраны позволяет сократить время формирования костного блока, за счет создания оптимальных условий, повысить результативность хирургического лечения данной группы пациентов и тем самым снизить риск повторных оперативных вмешательств.