Хирургическое лечение макулярных разрывов при миопии

Автор: Андрейченко О.А., Плотникова Е.Е., Мельникова Ю.А., Андрейченко Д.Д.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Офтальмология

Статья в выпуске: 4 т.18, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить время возникновения макулярных разрывов (МР) и результаты оперативного лечения у пациентов с миопией различной степени. Материал и методы. Обследовано 47 пациентов, 47 глаз с МР 3-й и 4-й стадий. В I группу включили 18 глаз с миопией высокой степени и длиной глаза от 27,0мм и более, во II группу - 17 пациентов с миопией средней степени и длиной глаза от 25,0 до 26,99мм, в III группу (сравнения) включили 12 пациентов (12 глаз) с МР при миопии слабой степени и эмметропии. Острота зрения в I группе до лечения была 0,05±0,02, во II группе - 0,07±0,02, в III группе - 0,08±0,04. Всем пациентам проведена субтотальная витрэктомия с удалением задней гиалоидной мембраны, пилингом внутренней пограничной мембраны, закрытием разрыва тромбоцитарной массой и газовой тампонадой. Результаты. Средний возраст пациентов с МР в I группе составил 51,1±3,2 года, во II - 57,1±2,4 года, в III - 65,2±3,8 года. Закрытие разрыва отмечалось в 100% в I и II группах, в III группе в 83,3% случаев. Острота зрения в I группе после операции повысилась до 0,1±0,05, во II группе - до 0,4±0,02, в III группе - 0,5±0,05. Заключение. Миопическая рефракция представляет собой фактор риска формирования МР в более раннем возрасте. Витрэктомия позволяет элиминировать тракционное воздействие на макулу при эпиретинальной мембране и закрыть МР, отмечается стабильный рост остроты зрения в течение 6 месяцев. МР при миопии высокой степени требуют незамедлительного хирургического лечения, так как приводят к отслойке сетчатки.

Витрэктомия, макулярный разрыв, миопия

Короткий адрес: https://sciup.org/149142953

IDR: 149142953 | УДК: 617.753.2:617.735-001.5-089

Текст научной статьи Хирургическое лечение макулярных разрывов при миопии

Corresponding author — Olga A. Andreichenko

Тел.: +7 (906) 1547663

сосудов тонкая ВПМ может образовывать дефекты; клетки пигментного эпителия легко мигрируют через эти дефекты пигментного эпителия, участвуя в пролиферации [1–3].

По данным электронной микроскопии при задней отслойке стекловидного тела на поверхности сетчатки остаются фрагменты стекловидного тела; такое расщепление называется витреошизис. Вертикальные тракции со стороны стекловидного тела и горизонтальные со стороны стафиломы формируют различные варианты патологии макулы. Склера защищает нейроэпителий центральной зоны сетчатки и зрительный нерв от механических повреждений. Глубокая задняя стафилома направляет векторную силу преимущественно вовнутрь, что приводит к отслойке нейроэпителия сетчатки и способствует отслойке стекловидного тела и натяжению ВПМ [4–6].

Механическое растяжение глазного яблока при миопии приводит к истончению склеры,

снижению предела прочности мембраны Бруха и задержке заполнения хориоидальных сосудов с последующей атрофией. В результате под воздействием внутриглазного давления в мембране Бруха возникают разрывы и формируется очаговая атрофия. Наблюдаются сложные деформации склеры при миопии — куполообразная макула, перипапиллярные интрахориоидальные кавитации, вогнутый профиль макулы, макулярные, интрахориоидальные кавитации [4-6]. Золотым стандартом лечения МР является техника 25–27G-витрэктомии с обязательным удалением ВПМ и тампонадой витреальной полости воздушной или газовоздушной смесью. Витрэктомия позволяет устранить тракционное воздействие на макулу при эпиретинальной мембране и закрыть МР при миопии [7–10].

Цель — оценить время возникновения макулярного разрыва и результаты оперативного лечения у пациентов с миопией различной степени.

Материал и методы . Обследованы 47 пациентов, 47 глаз с МР 3-й и 4-й стадий. В I группу включили 18 глаз с миопией высокой степени и длине ПЗО глаза 27,0 мм и более (из них с МР 3-й стадии 11 глаз, 4-й стадии — 7 глаз). Во II группу — 17 пациентов с миопией средней степени и длиной глаза от 25,0 до 26,99 мм (из них с 3-й стадией МР 9 глаз, с 4-й стадией — 8 глаз). В III группу (сравнения) вошли 12 пациентов (12 глаз) с МР при слабой миопии и эмме-тропии (3-я стадия МР — 6 глаз, 4-я стадия — 6 глаз).

Всем пациентам проведено комплексное офтальмологическое обследование — биомикроскопия переднего и заднего отделов глаза, В -сканирование, электроретинография, визометрия, микропериметрия и оптическая когерентная томография. Последняя использовалась для оценки МР. Данный метод позволяет оценить патофизиологические особенности патологической миопии, приводящие к стойкой утрате зрения и повреждению зрительного нерва. Использовали Retina tomograph Spectralis (Heidelberg Engineering, Heidelberg, Germany), угол сканирования 10°. Определяли наличие эпиретинальной мембраны, параметры МР: минимальный и максимальный диаметры, дефект ткани (объем МР в кубических миллиметрах), высоту края разрыва. Оценивалась высота задней стафиломы, которая высоко коррелирует с атрофией хориоидеи, выраженностью лаковых трещин, миопическим конусом, дефектами пигментного эпителия. Кроме того, высота задней стафиломы коррелирует с величиной ПЗО глаза и рефракцией.

Всем пациентам проведена субтотальная трехпортовая 25G-витрэктомия с удалением задней гиалоидной мембраны, пилингом ВПМ, закрытием разрыва тромбоцитарной массой и газовой тампонадой (20% SF6). Вызывали полную отслойку задней гиалоидной мембраны. Отмечалось слабое контрастирование

ВПМ после окрашивания из-за разреженности пигментного эпителия, что затрудняло мембранопилинг. Манипуляции инструментами затруднялись также из-за длины глаза. Для стабилизации положения краев разрыва вводили каплю перфторорганических соединений, которую удаляли во время последующей воздушной тампонады. На фоне воздушной тампонады проводили тампонаду отверстия тромбоцитарной массой. У 4 пациентов I группы и 3 пациентов II группы из особенностей операции отмечалась ригидность краев разрыва, им проведена витрэктомия с использованием техники перевернутого лоскута. Фрагмент ВПМ отсепаровывали до МР, не доходя до его края на 0,2 мм, затем переворачивали и укладывали на МР, вводили каплю перфторорганических соединений и заменяли их сначала на жидкость, а затем жидкость — на газовоздушную смесь. Диаметр удаленной ВПМ зависел от диаметра макулярного отверстия. При использовании тромбоцитарной массы сеть фибрина действовала как мостики, соединяющие края разрыва и способствующие нормальной клеточной инфильтрации моноцитами, фибробластами [7, 8, 11].

Статистическую обработку полученных данных проводили в программе Statistica 10.0. Проверка распределения признака на соответствие с нормальным законом проводилась с помощью критериев Шапиро — Уилка и Колмогорова — Смирнова. Поскольку исследуемые показатели имели нормальное распределение, использовались параметрические методы статистики. Считали средние арифметические величины ( М ) и ошибку среднего (± m ). Значимость различий средних значений рассчитывали по t -критерию Стьюдента, различия считали значимыми при p <0,05.

Результаты. В I группе у пациентов при биомикроскопии отмечали бледный мозаичный рисунок глазного дна, наличие хориоретинальной атрофии, очаговой атрофии пигментного эпителия сетчатки и хориокапилляров, лаковые трещины.

Острота зрения в I группе до лечения с максимальной коррекцией составила 0,05±0,02 во II — 0,07±0,02, в III группе — 0,08 ±0,04.

Средний возраст пациентов с МР при ПЗО глаза 27 мм и более составил 51,1±3,2 года, при длине глаза 25,0–26,99 мм — 57,1±2,4 года, при величине ПЗО 24,99 мм и менее — 65,2±3,8 года. Закрытие разрыва отмечалось в 100% в I группе (у 2 больных после реоперации), во II группе — также в 100% (у 3 пациентов после реоперации), в III группе у 83,3% (2 больных от реоперации отказались).

Острота зрения в I группе повысилась до 0,1 ±0,05, во II группе — до 0,4±0,02, в III группе — до 0,5 ±0,05 (таблица).

После хирургического лечения пациенты обследовались через 2 нед., 1 и 6 мес.

Время формирования макулярного разрыва и функциональные результаты витрэктомии у пациентов различных групп, M±m

|

Показатель |

I группа (миопия высокой степени, ПЗО ≥27,0 мм) |

II группа (миопия средней степени, ПЗО 25,0–26,99 мм) |

III группа (эмметропия и миопия слабой степени, ПЗО ≤24,99 мм) |

|

Возраст возникновения МР |

51,1±3,2 года |

57,1±2,4 года |

65,2±3,8 года |

|

Острота зрения до операции |

0,05±0,02 |

0,07±0,02, |

0,08±0,04 |

|

с коррекцией |

|||

|

Острота зрения после операции |

0,1±0,05* |

0,4±0,02* |

0,5±0,05* |

|

с коррекцией |

П р и м еч а н и е : * — различия остроты зрения после операции значимы, p <0,05.

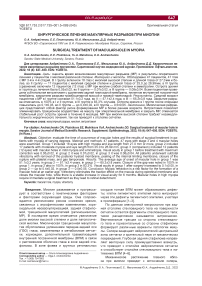

Рис. 1. Результат оптической когерентной томографии сетчатки, макулярный разрыв до операции

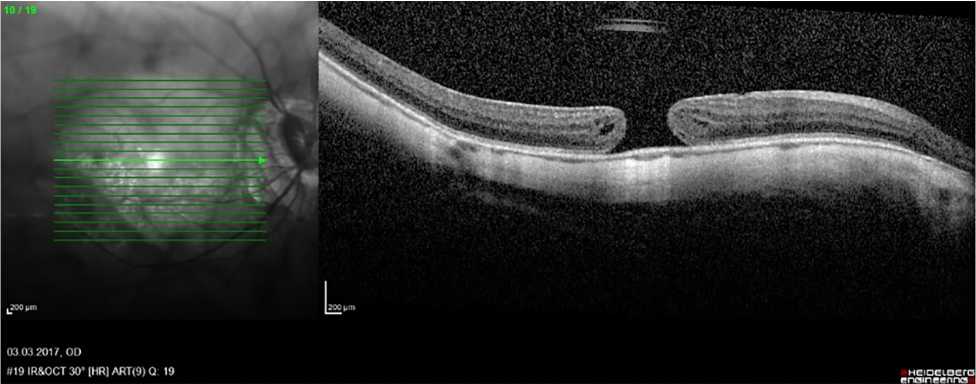

Рис. 2. Результат оптической когерентной томографии сетчатки через 2 нед. после операции

Оценивалась острота зрения, проводилась диагностика с помощью оптической когерентной томографии. Через 2 нед. отмечено закрытие МР с формированием глиального рубца у 25 пациентов, у 9 — без глиальной ткани, у 7 больных сохранялся дефект на уровне эллипсоидной зоны, который со временем уменьшался, у 6 человек разрыв не закрылся, четверым из них проведена реоперация с дополнительным удалением ВПМ по большему диаметру, повторным введением тромбоцитарной массы и газовой тампонадой, после чего наблюдалось закрытие разрыва.

Клинический пример. Пациент С. 55 лет с миопией высокой степени и МР 4-й степени (580 мкм). Острота зрения до операции 0,01 с (–) 7.0 sph=0,06. Проведена витрэктомия, удаление ВМП и задней гиалоидной мембраны с введением тромбоцитарной массы и воздушной тампонадой. В послеоперационный период разрыв закрылся, эллипсоидная зона сохранена. Острота зрения после операции 0,09 с (–) 7.0 sph=0,03 н/к (рис. 1, 2).

Обсуждение. Задняя отслойка стекловидного тела развивается при высокой миопии в более раннем возрасте, на несколько лет раньше, чем при миопии средней и слабой степеней, при этом происходит разжижение, помутнение стекловидного тела.

Концентрация белка, гиалуроновой кислоты, коллагена в стекловидном теле изначально ниже у пациентов при миопии высокой степени. Дегенерация стекловидного тела может приводить к развитию тангенциальных тракций на премакулярную область и может сопровождаться развитием МР [12, 13]. Особенностями витрэктомии при миопии высокой степени являлись затрудненная визуализация ВПМ в связи с изменениями пигментного эпителия, трудности манипуляций инструментами, которые связаны с длиной глаза, тенденция к раскрытию краев разрыва, что обусловлено конфигурацией заднего отрезка глаза. При достижении анатомического закрытия разрыва функциональный эффект операции у пациентов с миопией высокой степени был хуже по причине дегенеративных изменений сетчатки и зрительного нерва. Наше исследование показывает то, что у больных миопией высокой степени эффективность хирургического лечения МР ниже, что проявляется в виде более низкой остроты зрения после операции. В связи с этим необходимо проводить мониторинг состояния макулярной области сетчатки с использованием оптической когерентной томографии больным с высокой степенью миопии начиная с 40–45 лет для своевременного хирургического лечения тракционной макулопатии до возникновения разрыва сетчатки. Профилактическая стратегия позволит сохранить зрение пациентов на высоком уровне.

Заключение. Проведена оценка времени возникновения и результаты оперативного лечения МР у пациентов с миопией различных степеней. Выявлено, что у пациентов с миопией высокой степени (ПЗО 26 мм и более) МР возникают в более раннем возрасте, чем у пациентов с миопией средней степени (ПЗО глаза 23,0–25,99 мм) или у пациентов с эмметропией или миопией слабой степени (ПЗО 22,99 мм и менее). Миопическая рефракция представляет собой фактор риска формирования МР в более раннем возрасте. Витрэктомия позволяет устранить тракционное воздействие на макулу при эпиретинальной мембране, закрыть МР, повысить остроту зрения. МР при миопии высокой степени требуют незамедлительного хирургического лечения, так как они приводят к отслойке сетчатки.

Список литературы Хирургическое лечение макулярных разрывов при миопии

- Alpatov SA, Shchuko AG, Malyshev VV. Surgery for macular holes of the 20th and 23rd caliber. In: Macula-2008: Proceedings of the III All-Russian Seminar. Rostov-on-Don, 2008; р. 116–7. (In Russ.) Алпатов С. А., Щуко А. Г., Малышев В. В. Хирургия макулярных разрывов 20‑го и 23‑го калибров. В кн.: Макула-2008: материалы круглого стола III Все- рос. семинара. Ростов н / Д., 2008; с. 116–7.

- Bayborodov YaV. 25G vitrectomy with silicone tamponade for the treatment of macular holes with retinal detachment in high myopia. In: Modern technologies for the treatment of vitreoretinal pathology — 2010: Collection of abstracts. M., 2010: р. 16–7. (In Russ.) Байбородов Я. В. 25G-витрэктомия с силиконовой тампонадой для лечения макулярных разрывов с отслойкой сетчатки при миопии высокой степени. В кн.: Современные технологии лечения витреоретинальной патологии — 2010: сб. тезисов. М., 2010: с. 16–7.

- Bayborodov YaV. Anatomical and functional results of the use of various options for the technique of surgical closure of macular holes. Modern Technologies in Ophthalmology. 2015; 5 (1): 22–4. (In Russ.) Байбородов Я. В. Анатомические и функциональные результаты применения различных вариантов техники хирургического закрытия макулярных разрывов. Современные технологии в офтальмологии. 2015; 5 (1): 22–4.

- Gass JDM. Idiopathic senile macular hole. Its early stage and pathogenesis. Arch Ophthalmol. 1988; 106 (5): 629–39.

- Johnson RN, Gass JDM. Idiopathic macular holes: observations, stages of formation, and implications for surgical intervention. Ophthalmology. 1988; 95 (7): 917–24.

- Gass JDM. Reappraisal of biomicroscopic classification of stages of development of a macular hole. Am J Ophthalmol. 1995; 119 (6): 752–9.

- Bely YuA, Tereshchenko AV, Shkvorchenko DO. A new approach to surgery for large idiopathic macular holes. Modern Technologies in Ophthalmology. 2015; 5 (1): 24–7. (In Russ.) Белый Ю. А., Терещенко А. В., Шкворченко Д. О. Новый подход к хирургии больших идиопатических макулярных разрывов. Современные технологии в офтальмологии. 2015; 5 (1): 24–7.

- Bikbov MM, Altynbayev UR, Gilmanshin TR, Chernov MS. Selecting the method of intraoperative closing of large idiopathic macular hole. 2010; (1): 25–8. (In Russ.) Бикбов М. М., Алтынбаев У. Р., Гильманшин Т. Р., Чернов М. С. Выбор способа интраоперационного закрытия идиопатического макулярного разрыва большого диаметра. Офтальмохирургия. 2010; (1): 25–8.

- Jost BF, Hutton WL, Fuller DG, et al. Vitrectomy in eyes at risk for macular hole formation. Ophthalmology. 1990; 97 (7): 843–7.

- Kelly NE, Wendel RT. Vitreous surgery for idiopathic macular holes: results of a pilot study. Arch Ophthalmol. 1991; (106): 654–9.

- Belyi YA, Tereshchenko AV, Shilov NM, et al. Comparative results of surgical treatment of large idiopathic macular holes. Acta Biomedica Scientifica. 2016; 1 (6): 19–23. (In Russ.) Белый Ю. А., Терещенко А. В., Шилов Н. М., и др. Сравнительные результаты хирургического лечения больших идиопатических макулярных разрывов. Acta Biomedica Scientifica. 2016; 6 (1): 19–23.

- Poliner LS, Tornambe PE. Retinal pigment epitheliopathy after macular hole surgery. Ophthalmology. 1992; 99 (11): 1671–7.

- De Bustros S, Wendel RT. Vitrectomy for impending and full-thickness macular holes. Int Ophthalmol Clin. 1992; 32 (2): 139–52.