Хирургическое лечение внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости

Автор: Резник Л.Б., Здебский И.П.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2009 года.

Бесплатный доступ

За период с 1999 по 2008 г. проведено хирургическое лечение 95 больных с внутрисуставными переломами проксимального отдела большеберцовой кости. В 53 (55,8 %) случаях остеосинтезу предшествовала артроскопия. Возраст пострадавших - от 15 до 80 лет. Исходы лечения в сроки от 1 года до 9 лет прослежены у 81 пациента.

Большеберцовая кость, внутрисуставной перелом, артроскопия, остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142121171

IDR: 142121171 | УДК: 616.718.51-001.5-089.84-072.1

Текст научной статьи Хирургическое лечение внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости

Переломы мыщелков большеберцовой кости являются тяжелыми повреждениями, характеризующимися не только грубыми анатомическими разрушениями, происходящими в момент травмы, но и сомнительным прогнозом в отношении восстановления функции конечности, что подтверждается значительным числом неудовлетворительных исходов и нередко наступающей утратой трудоспособности [1, 5, 6]. Сложность лечения внутрисуставных переломов плато большеберцовой кости обусловлена трудностью удержания небольших по размеру отломков в репонирован- ном положении, выраженной реакцией суставных элементов на механическое раздражение и металлоконструкцию, а также необходимостью сочетать раннее восстановление утраченной функции коленного сустава с длительной фиксацией [2, 8]. По данным литературы, внутрисуставные переломы коленного сустава составляют 1,5-2 % от всех переломов костей скелета и 6,8-7,8 % от внутрисуставных переломов, а переломы мыщелков большеберцовой кости – 8,9 % от всех переломов костей голени [3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

За период с 1999 г. по 2008 г. в отделении ортопедии МУЗ МСЧ 4 под наблюдением находилось 95 пациентов с переломами проксимального отдела большеберцовой кости. Возраст больных колебался от 15 до 80 лет. При этом характерно преобладание молодых пациентов трудоспособного возраста (78 %), для которых качество лечения определяет прогноз дальнейшей трудоспособности. Число мужчин и женщин в нашем исследовании было 41 (43,2 %) и 54 (56,8 %) соответственно. Всем больным выполнялись пред- и послеоперационные рентгенограммы в стандарт- ных, а при необходимости – дополнительных проекциях. При наличии сложных внутрисуставных повреждений для уточнения плана оперативного вмешательства больным выполнялась компьютерная томография (КТ) или мультиспи-ральная компьютерная томография (МСКТ) проксимального отдела голени. В ходе оперативного лечения всем больным в качестве первого этапа выполнялась диагностическая артроскопия, позволяющая оценить состояние поверхности хряща. Ближайшие результаты оперативного лечения оценивались рентгенологически.

Л.Б. Резник - зав.кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ, ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия Росздрава», д.м.н.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Всем больным выполнялись оперативные пособия, характер которых определялся тяжестью повреждения. На правом коленном суставе было выполнено 39 операций, на левом – 56. У 26 пациентов переломы проксимального отдела большеберцовой кости сопровождались переломом головки малоберцовой кости. У 53 больных проведена видеоартроскопия коленного сустава с целью уточнения диагноза и ревизии внутрисуставных структур, а также выполнения репозиции и фиксации костных отломков.

Таблица 1

Распределение больных по типу перелома

|

Тип перелома (АО/ASIF) |

А 1 |

В 1 |

В 2 |

В 3 |

С 1 |

С 2 |

С 3 |

ИТОГО |

|

Количество больных |

9 |

15 |

12 |

35 |

12 |

7 |

5 |

95 |

В своей работе мы пользуемся универсальной классификацией АО. Из таблицы 1 видно, что чаще всего встречались переломы типа В3 -у 36,8 % пострадавших, реже – тип В1 и С2 – у 15,7 и 12,3 % больных соответственно.

При анализе локализации переломов в большинстве случаев было диагностировано повреждение латерального мыщелка большеберцовой кости – у 56 пациентов, что составило 58,9 % от общего числа оперированных пациентов. Реже встречались переломы медиального мыщелка и межмыщелкового возвышения (табл. 2).

Таблица 2

Распределение больных по локализации повреждения

|

Локализация перелома |

Количество больных |

% |

|

Переломы мыщелков большеберцовой кости |

24 |

25,3 |

|

Перелом латерального мыщелка |

56 |

58,9 |

|

Перелом медиального мыщелка |

6 |

6,3 |

|

Изолированные переломы межмыщелкового возвышения |

9 |

9,5 |

|

ВСЕГО |

95 |

100 |

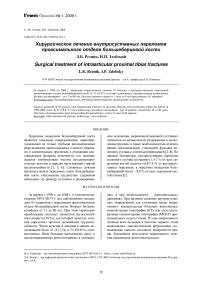

Использование видеоартроскопической техники позволило уменьшить инвазивность хирургического вмешательства, а в ряде случаев вообще избежать артротомии. При рентгенологической картине перелома типа В 1 (рис. 1) нам всегда удавалось выполнить репозицию отломков и произвести остеосинтез без вскрытия сустава. При этом наличие данных КТ позволяло точнее спланировать проведение винтов (рис. 2).

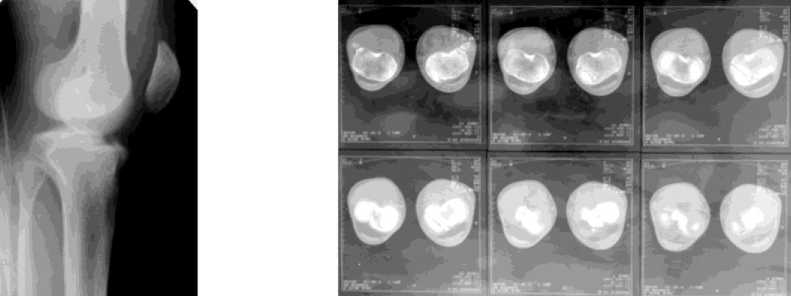

Для остеосинтеза использовали кортикальные или спонгиозные винты, которые вводились через кожный разрез длиной 5-6 мм, соответствующий диаметру головки (рис. 3).

Репозиция отломков плато большеберцовой кости производились под контролем глаза, видео-артроскопически (рис. 4, 5). При этом оценивалось не только состояние костных структур сустава, но и состояние менисков и связочного аппарата.

Так, в процессе выполнения оперативных вмешательств по поводу внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости, у 21 (22,1 %) пациента диагностировано повреждение медиального или латерального мениска. Наличие повреждения мениска в паракап-сулярной зоне с дислокацией, как правило, затрудняло выполнение репозиции и остеосинтеза под артроскопическим контролем, поэтому в этих случаях остеосинтезу мыщелков предшествовало выполнение резекции медиального или латерального менисков. При наличии костных дефектов у19 (19,9 %) пациентов произведена костная аутопластика с целью замещения дефекта поврежденного мыщелка большеберцовой кости.

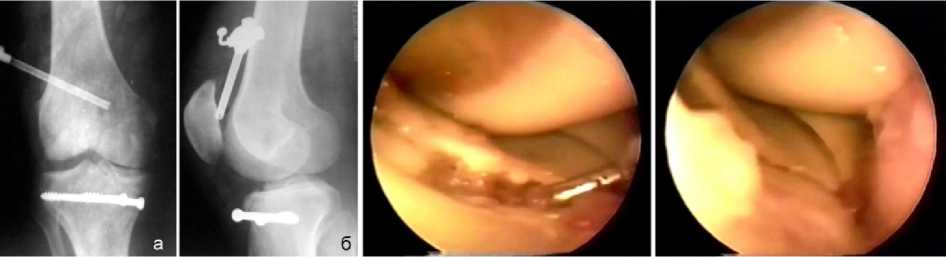

Трудности выполнения репозиции отломков при переломах типа В и С потребовали от нас разработки специального устройства типа репозиционер (патент РФ № 71067) [4], снабженного рукояткой со стилетом, имеющим опорную площадку, и пирамидальным острием, позволяющим сопоставлять фрагменты суставной поверхности большеберцового плато. Ревизию осуществляли без вскрытия сустава, с использованием артроскопический техники, выполняли трепанацию большеберцовой кости в мыщелковой области на стороне повреждения П-образным доступом, отводили кортикальную пластинку в сторону и вводили репозиционер. При использовании репозиционера с дозированной нагрузкой не возникает перфорации кортикальной пластины и суставной поверхности большеберцовой кости. После рентгенологического контроля позиционирования инструмента и восстановления конгруэнтности суставных поверхностей, удерживая рукоятку в нужном положении с целью исключения повторного смещения, приступали к остеосинтезу, этапы которого отображены на рисунке 6.

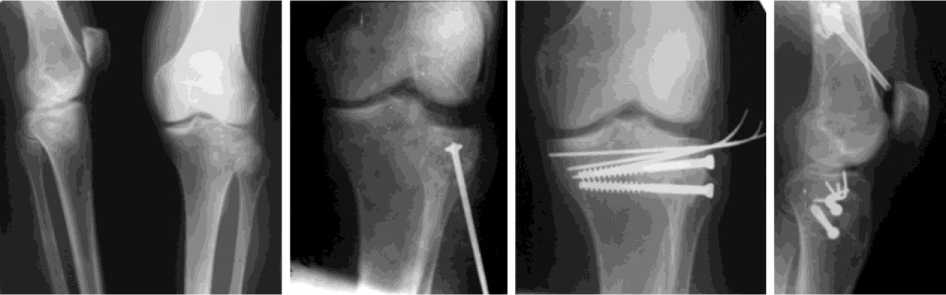

При лечении сложных переломов проксимального отдела большеберцовой кости, после осуществления видеоартроскопии (рис. 7), у ряда пациентов возникала необходимость выполнения миниартротомии для завершения репозиции перелома и остеосинтеза. Такое расширение объёма оперативного вмешательства обеспечило возможность хорошей репозиции (рис. 8) и оптимизации послеоперационного периода.

Благодаря артроскопическому обследованию области перелома, в значительном числе случаев нам удалось избежать широкой артротомии (табл. 3). Ещё у 28 больных мы ограничились миниартротомией, что обеспечило в послеоперационном периоде раннюю реабилитацию.

После выполнения репозиции перелома проксимального отдела большеберцовой кости, осуществляли остеосинтез одним из способов. При этом у значительного количества пациен- тов выполнялся внеочаговый чрескостный остеосинтез аппаратом Илизарова (22 случая) либо полиостеосинтез, когда в дополнение к вне- очаговому использовался погружной остеосин тез винтами (19 случаев) (табл. 4).

Рис. 2. Предоперационная компьютерная томография коленного сустава

Рис. 1. Предоперационная R-графия коленного сустава в боковой проекции

Рис. 3. Интраоперационная R-грамма коленного сустава: прямая (а) и боковая (б) проекции

Рис. 4. Видеоартроскопическая картина внутрисуставного перелома большеберцовой кости до репозиции

Рис. 5. Видеоартроскопический контроль после репозиции и остеосинтеза медиального мыщелка большеберцовой кости

а

б

Рис. 6. Рентгенограммы больного 63 лет с переломом латерального мыщелка большеберцовой кости В3: а – до операции; б – во время выполнения репозиции перелома; в и г – после завершения остеосинтеза

Рис. 7. Видеоартроскопия коленного сустава. Перелом латерального мыщелка большеберцовой кости (В3)

Рис. 8. Видеоартроскопия коленного сустава после выполнения репозиции и остеосинтеза перелома латерального мыщелка большеберцовой кости (В3) из минидоступа

Таблица 3

Варианты оперативного лечения пациентов с переломами проксимального отдела большеберцовой кости

|

Операционный доступ |

Количество больных |

% |

|

Видеоартроскопия без артротомии |

25 |

26,3 |

|

Видеоартроскопия+миниартротомия |

28 |

29,5 |

|

Артротомия |

42 |

44,2 |

|

ВСЕГО |

95 |

100 |

Варианты остеосинтеза проксимального отдела большеберцовой кости

Таблица 4

|

Остеосинтез |

Кол-во пациентов |

|

Остеосинтез аппаратом Илизарова |

22 |

|

Остеосинтез винтами и аппаратом Илизарова |

19 |

|

Остеосинтез винтами и спицами |

32 |

|

Остеосинтез винтами |

7 |

|

Остеосинтез спицами |

6 |

|

Трансоссальный шов межмыщелкового возвышения, остеосинтез проволокой, удаление костных фрагментов. |

9 |

|

ВСЕГО |

95 |

Отдаленные результаты изучены у 81 пациента из 95. Сроки наблюдения составили от 1 года до 9 лет. Результаты оценивались на основании данных субъективного и объективного клинического обследования, данных рентгенографии, а у ряда пациентов - данных КТ или МСКТ. При субъективном клиническом обследовании обращали внимание на боль, ходьбу, возможность нагрузки конечности, активность, отношение к спорту, восстановление трудоспособности, ходьбу по лестнице. При объективном клиническом обследовании учитывали деформацию области коленного сустава, наличие или отсутствие отеков, атрофию мышц голени и бедра, объем движений в коленном суставе, на- личие синовита и локальной гипертермии, кровообращение и иннервацию конечности.

Результаты лечения больных с повреждениями проксимального отдела большеберцовой кости нами изучены в зависимости от технологии оперативного вмешательства. В группе, где использовалась видеоартроскопическая техника (видеоартроскопия и видеоартроскопия+миниартротомия), у 34 (75,6 %) пациентов получены хорошие и отличные результаты лечения, а 11 (24,4 %) пациентов – удовлетворительные. У пациентов, которым была выполнена артротомия, в 21 (60 %) случае получены хорошие и отличные результаты лечение, у 12 (34,3 %) пациентов удовлетворительные и у 2 (5,7 %) – неудовлетворительные.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Комплексное предоперационное рентгенологическое обследование с применением КТ и МСКТ, в сочетании с использованием видеоар-троскопической техники позволяет адекватно оценивать состояние поврежденного коленного сустава и прогнозировать варианты оперативного лечения, тогда как ни один из существующих хирургических доступов не позволят хирургу получить такую информацию. При оценке результатов лечения к неблагоприятным факторам, способствующим развитию посттравматического деформирующего артроза следует отнести неточное восстановление конгруэнтности суставной поверхности, длительную иммобилизацию, дополнительное нарушение васкуляризации области перелома в результате хирургического вмешательства. Использование видео- артроскопической техники и репозиционера позволяет уменьшить влияние неблагоприятных факторов, способствующих развитию деформирующего артроза, в том числе при сложных повреждениях типа В3 и С. При анализе результатов лечения в группе больных, оперированных по разработанной нами технологии, количество отличных и хороших отдалённых результатов было достоверно выше, чем при использовании традиционной методики. Использование минимально травмирующих околосуставные ткани методов остеосинтеза, в том числе внеочагового чрескостного, в сочетании с видеоартроскопи-ческой техникой и применением репозиционера позволяет максимально сохранить кровообращение в зоне перелома и улучшить результаты лечения больных.

ВЫВОДЫ

-

1. Использование видеоартроскопической техники в дополнении к традиционным методам позволяет оптимизировать диагностику внутри-

- суставных переломов большеберцовой кости.

-

2. Применение оригинального устройства – репозиционера, при хирургическом лечении

-

3. Сочетание мониторинговых возможностей современных малоинвазивных технологий и орга-

- носохраняющих подходов к остеосинтезу при лечении внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости позволяет улучшить ближайшие и отдалённые результаты операций, снизить процент осложнений.

переломов проксимального отдела большеберцовой кости обеспечивает возможность точной репозиции перелома из минидоступа.