Хирургия "сухого" сердца в условиях гипотермии. От истоков до середины XX века

Автор: Моргошия Т.Ш.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: История медицины

Статья в выпуске: 4 (82), 2022 года.

Бесплатный доступ

В настоящей работе представлены основные достижения в нашей стране и за рубежом в разработке операций на «сухом» сердце. Отмечены заслуги видного отечественного хирурга профессора Н.Н. Теребинского. Анализируется тот факт, что в своей работе Н.Н. Теребинский применил аппарат «Автожектор», изобретенный физиологом-новатором и ученым С.С. Брюхоненко в 1924 г. Это замечательное открытие дало возможность хирургам производить под контролем зрения операции на перегородках и клапанах сердца с применением метода искусственного кровообращения. Показано, что общее охлаждение теплокровного организма с высокоразвитой системой терморегуляции переносится очень тяжело и при падении температуры до определенного уровня ведет к гибели животного и человека. Анализируются первые исследования по этому вопросу, которые в СССР принадлежали А.Н. Бакулеву, П.А. Куприянову, В.И. Бураковскому, И.Р. Петрову, Б.В. Петровскому, Г.А. Рябову. Показано, что П.А. Куприянов впервые в Советском Союзе (1955) выполнил операцию на «сухом» сердце под гипотермией, произведя удаление под контролем зрения фиброзного кольца при тетраде Фалло. В то время операции на «сухом» сердце под гипотермией представляли опасность для жизни пациентов и поэтому применялись в единичных кардиологических клиниках с осторожностью.

История кардиохирургии, сухое сердце, гипотермия, внутрисердечные операции под контролем зрения, искусственное кровообращение

Короткий адрес: https://sciup.org/142236585

IDR: 142236585 | УДК: 616.1 | DOI: 10.17238/2072-3180-2022-4-124-131

Текст научной статьи Хирургия "сухого" сердца в условиях гипотермии. От истоков до середины XX века

Contribution of the authors: Morgoshiia T.SH – preparation for publication, statistical analysis and preparation for publication.

Одним из наиболее весомых достижений в современной клинической медицине следует признать открытие и разработку методов, позволяющих производить вмешательства внутри сердца под визуальным контролем на так называемом «сухом» сердце. Экспериментальные попытки оперировать под визуальным контролем на клапанах сердца предпринимались неоднократно. Метод выключения сердца из кровообращения путем пережатия полых вен, либо основания сердца для обескровливания его полостей был применен в эксперименте V. Haecker (1907), F. Sauerbruch (1907), G. Rehn (1907), S. Lawen et A. Sivers (1908, 1910), A. Carrel (1914), J. Tuffier (1914, 1921). По данным видного советского патофизиолога Иоакима Романовича Петрова (1893–1970) (рис. 1) почти все эти ученые отмечали, что допустимый срок выключения сердца из кровообращения не превышает 1,5–3,5 минуты, хотя были опубликованы редкие случаи выживания собак, перенесших пережатие полых вен в течение 9 минут [1]. Поэтому ни один из указанных авторов не смог доказать возможности производить внутрисердечные операции под контролем зрения, пользуясь методикой обескровливания сердца путем пережатия полых вен. Подопытные животные умирали, как правило, из-за наступающих во время остановки кровообращения необратимых морфологических изменений в центральной нервной системе, связанных с острым кислородным голоданием [1, 2].

Рис. 1. И.Р. Петров

Fig. 1. I.R. Petrov

Несомненно, что развитие медицинской науки в конце XIX – в начале XX столетия закономерно повысило интерес к хирургии и трансплантации различных органов, в том числе и такого «запретного» для операций органа, как сердце. Впрочем, уже тогда отечественные ученые и клиницисты своими работами помогли освещению многих вопросов хирургии сердца. Следует упомянуть имена Н.Н. Филиппова, изучавшего (1885–1886) в эксперименте возможность накладывания швов на сердце и пришедшего к оптимистическому выводу; А.Г. Подреза, предложившего (1897) оригинальный доступ к сердцу. В этом же году (1897) впервые в мире он произвел удаление инородного тела из стенки сердца и описал в 1898 г. результаты соответствующего рентгенологического исследования. Также отметим А.Р. Войнич-Сяножецкого, давшего (1897) анатомические обоснования операции вскрытия околосердечной сумки; Н.И. Напалкова, посвятившего ряд своих работ (1900, 1902) хирургии сердца. В 1905 г. Дерптский (Тарту, Эстония) профессор В.Г. Цеге фон Мантейфель (рис. 2) зашил огнестрельную рану левого желудочка сердца и, сделав миокардиотомию, извлек пулю из задней стенки правого желудочка [3].

Рис. 2. В.Г. Цеге фон Мантейфель

Fig. 2. V.G. Tsege von Manteuffel

На II Всесоюзном съезде патологов в сентябре 1925 г. а затем на II Всесоюзном съезде физиологов в Ленинграде 28 мая 1926 г. С.С. Брюхоненко и С.И. Чечулин (рис. 3) впервые публично продемонстрировали переживающую изолированную голову собаки, причем циркулировавшая в ней кровь окислялась в изолированных легких нагнетаемым в них воздухом [4]. В докладе они сообщили, что «Автожектор» отличается наличием замкнутого круга искусственного кровообращения с автоматически и непрерывно регулируемым давлением (положительным для артерий и отрицательным для вен), регулируемыми температурой и газообменом. В докладе подчеркивалась перспективность метода, в том числе возможность получить «полное замещение работы сердца за счет работы аппарата» [4].

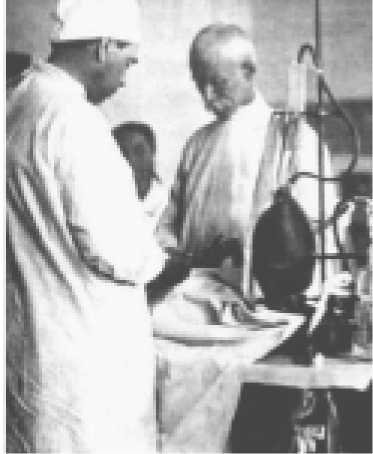

работу по изучению открытого доступа к атриовентрикулярным клапанам сердца в эксперименте Н.Н. Теребинский начал в лаборатории С.С. Брюхоненко в 1929 г. Проделав в течение 8 лет более 300 операций на собаках, Н.Н. Теребинский (рис. 5) пришел к интересным выводам, изложенным в монографии 1940 года («Материалы по изучению открытого доступа к атриовентрикулярным клапанам сердца». Экспериментальное исследование) [6, 8].

Рис. 3. С.И. Чечулин

Fig. 3. S.I. Chechulin

С.С. Брюхоненко

S.S. Bryukhonenko

В конце 1926 г. и в начале 1927 г. С.С. Брюхоненко и Н.Н. Теребинский (рис. 4) провели ряд экспериментов с временной остановкой биологического сердца на несколько минут для выполнения манипуляций внутри него. При этом кровообращение в организме животного с выключенным сердцем обеспечивал «Автожектор» [5]. В результате этих опытов С.С. Брюхоненко сформулировал вывод в монографической статье, опубликованной им в 1928 году: «решение проблемы искусственного кровообращения ставит на очередь проблему хирургии сердца». По данным П.М. Богопольского и С.П. Глянцева [5] в то время об этом никто в мире еще не писал. Следует отметить, что после этих совместных опытов научные «пути» и интересы Сергея Сергеевича и Николая Наумовича разошлись. С.С. Брюхоненко занялся проблемой оживления организма, а Н.Н. Теребинский стал оперировать животных на сердце в условиях ИК, искусственно моделируя пороки сердца под визуальным контролем у собак и устраняя их при повторных вмешательствах [5].

Гениальная идея С.С. Брюхоненко о возможности оживления человека при помощи аппарата искусственного кровообращения и высказанная им мысль (1928) о проведении операции на сердце, опередили время. Но выйти за пределы его физиологической модели ему не удалось, в отличие от хирурга Н.Н. Теребинского, который реализовал на практике идею оперировать внутри сердца под контролем зрения [5, 6, 7]. Свою

Рис. 4. Н.Н. Теребинский

Fig. 4. N.N. Terebinsky

Рис. 5. Н.Н. Теребинский оперирует собаку (справа на фото)

Fig. 5. N.N. Terebinsky operates on a dog (on the right in the photo)

Необходимо отметить, что три конкретных, замечательных по своему замыслу открытия положили начало современной хирургии «сухого» сердца.

Первое открытие сделано Н.Н. Теребинским, которое он опубликовал в 1930 г. Этот выдающийся хирург и новатор впервые в мире доказал в эксперименте возможность производить внутрисердечные операции под контролем «глаза» при выключенном из кровообращения сердце путем пережатия полых и непарной вен, используя при этом «Автожектор» Брюхоненко [9]. Тщательно изучив работы Г. Рена, Ф. Зауэрбруха и В. Гаккера (1907), предложивших методику пережатия полых вен для обескровливания полостей сердца, Н.Н. Теребинский впервые в мире показал выживания собак, перенесших операцию на клапанах сердца под контролем зрения при выключенном из кровообращения сердца. Николай Наумович доказал, что «необходимыми условиями возможности открытого доступа к атриовентрикулярным клапанам является: а) выключение насосной работы сердца; б) поддержка на это время питания центральной нервной системы и нервномышечного аппарата сердца; в) борьба с воздушной эмболией, особенно при операциях на левом желудочке». В своей работе Н.Н. Теребинский применил «Автожектор», изобретенный физиологом и ученым С.С. Брюхоненко в 1928 г. Это второе важное открытие дало возможность хирургам в середине XX века производить под контролем зрения операции на перегородках и клапанах сердца с применением метода искусственного кровообращения [5, 6]. Таким образом, С.С. Брюхоненко и Н.Н. Теребинский в эксперименте доказали возможность: 1) искусственной перфузии всего организма собаки, в частности головного мозга, оксигенированной кровью; 2) выполнения внутрисердечных операций под контролем зрения с применением искусственного кровообращения. На фото (рис. 6) изображено знаменитое выступление Н.Н. Теребинского в прениях по поводу хирургии сердца в условиях ИК на XXVI Всесоюзном съезде хирургов (21 января 1955 г.).

Как уже отмечалось, в 1940 г. вышла в свет известная монография Н.Н. Теребинского «Материалы по изучению открытого доступа к атриовентрикулярным клапанам сердца» [8], обобщающая многолетний опыт автора по изучению проблемы внутрисердечной хирургии в эксперименте. В труде описаны технические аспекты использованного автором искусственного кровообращения аппаратом «Автожектор» Брюхоненко и выполненные вмешательства по моделированию и устранению пороков сердца у собак.

В конце монографии Н.Н. Теребинский писал:

«…Безусловно, смертельным исходом сопровождается воздушная эмболия коронарных сосудов при операциях на левом желудочке, поэтому необходимо тщательно удалять воздух из левого желудочка перед закрыванием его раны. В наших опытах это достигалось закрыванием раны левого желудочка и завязыванием швов на ней под слоем физиологического раствора. Многообразие факторов, влияющих на деятельность сердца во время проводимой на нем операции, в каждом отдельном случае вызывает разнообразные ответные реакции сердца, не укладывающиеся в определенную схему…» [8].

Рис. 6. Н.Н. Теребинский (1-й справа) выступает в прениях на XXVI Всесоюзном съезде хирургов. С.С. Брюхоненко (1-й слева) (21 января 1955 г.) Fig. 6. N.N. Terebinsky (1st from the right) speaks in the debate at the XXVI All-Union Congress of Surgeons. S.S.

Bryukhonenko (1st from the left) (January 21, 1955)

Следует подчеркнуть, что ни в одной стране мира на тот момент не было подобной технологии. Как известно, в США первый аппарат ИК был сконструирован в 1937 году. Поэтому эксперименты Николая Наумовича Теребинского были первыми и не имели аналогов в мире [5]. В 1938–1940 годах Николай Наумович первым в мире показал, что хирургическое вмешательство под контролем зрения возможно на работающем сердце, обескровленном прекращением венозного возврата крови в него и в условиях ретроградной каротидно-коронарной перфузии [6, 10].

К сожалению, в 1941 г. началась Великая Отечественная война, которая задержала в нашей стране работу над хирургией сердечных пороков и отодвинула на «второй план». В 1946 г. был сконструирован серийный аппарат ИК, при помощи которого в 1953 г. впервые в мире стали оперировать на сердце под визуальным контролем [4]. По данным С.П. Глянцева [4] работы советских ученых С.С. Брюхоненко и Н.Н. Теребинского не оказали влияние на «американцев», так как в США в первой половине XX столетия были раз- работаны свои аппараты ИК и методики операции внутри сердца [4, 5].

Третье выдающееся исследование, открывшее доступ хирургам к клапанам и перегородкам сердца, сделано в 1950 г. канадскими учеными W. Bigelow [11], A. Callaghan, D. Hopps и независимо от них в 1951 г. Дж. Борема [12], Г. Вильдшутом, Л. Шмидтом, Б. Брокхайзеном. Ими было доказано в эксперименте на собаках, что гипотермия – искусственное охлаждение организма до 26–22 градусов – дает возможность выключить сердце из кровообращения не на 3–5 минут, как это было возможно при нормальной температуре тела, а на 15–20 минут [13]. Важно отметить, что В. Бигелоу и Дж. Борема исходили из многочисленных исследований, проведенных биологами, физиологами и хирургами (исследований, в которых много было сделано отечественными учеными – П.И. Бахметьевым и А.О. Вальтером, Н.В. Пучковым, С. Хорватом и Е.А. Карташевским, посвященных изучению влияния охлаждения на теплокровный организм) [14].

С первых же шагов экспериментаторы и хирурги столкнулись с рядом осложнений, специфичных именно для операций на сердце с применением метода выключения его из кровообращения под гипотермией; сложна была также оценка показаний к применению этого метода в клинике.

Исследования Бигелоу и Борема привлекли внимание широких кругов ученых. B. Cookson, E. Neptune, C. Bailey (1951) тщательно изучили в эксперименте осложнения, возникающие во время выключения сердца из кровообращения под гипотермией, их характер, профилактику и методы борьбы с ними [14].

2 сентября 1952 г. (70 лет тому назад) было впервые произведено F. Lewis et E. Taufic восстановление дефекта межпредсердной перегородки под контролем зрения на «сухом» сердце под гипотермией [13].

Напомним, что предложено было много различных методов охлаждения. Наиболее широкое применение на тот момент в клинической практике получили два метода. При первом из них больного погружали в ванну, наполненную холодной водой. Этот метод был предложен H. Swan и его сотрудниками в 1953 г., а в СССР разработан в клинике, руководимой проф. П.А. Куприяновым (1954). Охлаждение путем погружения больных в ванну с холодной водой применялся в Институте грудной хирургии АМН СССР, Институте хирургии имени А.В. Вишневского АМН СССР, клиниках, руководимых В.И. Казанским, Б.В. Петровским, Ф.Г. Угловым [13].

Другой метод – охлаждение с помощью специальных резиновых одеял (костюма), состоящих из двух слоев, между которыми циркулировала холодная жидкость (вода, спирт), – был предложен Мак Квистоном и В. Бигелоу с сотрудниками. Последний метод применяли Ф. Льюис и Е. Тауфик, А. Дольотти и др. В конце 50-х годов XX века в Институте грудной хирургии АМН СССР охлаждение и согревание производили воздухом при помощи аппарата «Гипотерм». Также следует отметить, что не получили значительного развития такие сложные методы, как, например, охлаждение с помощью промывания желудка или плевральной полости холодной водой либо непосредственно крови, отведенной с помощью змеевика, погруженного в лед (E. Delorme, 1952; R. Brock, 1956; K. Ross, 1956; C. Bernard, 1956). Обязательным условием при проведении гипотермии являлось применение кураре либо курареподобных веществ. Еще в 1914 г. J. Krogh доказал, что введение кураре позволяет настолько блокировать реакцию организма на падение температуры тела, что животное можно безбоязненно охладить, а затем согреть. В то время почти все хирурги, применяющие в своей практике гипотермию, пришли к единому мнению, что течение ее «в значительной степени определяется правильным проведением анестезии» (П.А. Куприянов, 1959) [14].

Отметим также, что в Денвере (США) H. Swan, I. Zeawin, G. Blount, R. Virtue провели исследование, посвященное рассматриваемой проблеме. В 1954 – 1955 гг. они опубликовали достаточно обширный материал по хирургическому лечению врожденных пороков сердца с применением метода выключения сердца из кровообращения под гипотермией. Этими авторами в 1954 г. была описана операция устранения клапанного стеноза легочной артерии под контролем зрения при выключенном из кровотока сердце.

Попытки в эксперименте осуществить операцию под контролем зрения на клапанах аорты были предприняты более 100 лет тому назад. Напомним, что еще в 1914 г. Carrel описал разработанную им операцию подхода к клапанам аорты через ее стенку при выключенном из кровообращения сердце.

E. Clowes et S. Neville (1955), проведя аналогичную работу в эксперименте, пользуясь гипотермией, применили этот метод в клинике. 17 ноября 1955 г. ими была произведена первая в мире успешная операция вальвулотомии при клапанном стенозе аорты, выполненная под контролем зрения на выключенном из кровотока сердце под гипотермией.

В 1956 г. H. Swan, A. Allan et R. Kortz и одновременно с ними F. Lewis, Norman, Niazi, Benjamin сообщили об аналогичных, успешно произведенных вмешательствах у больных, как с врожденными, так и с приобретенными стенозами аорты. До 1959 г. (год смерти Н.Н. Теребин-ского) в литературе было описано около 100 операций на клапанах аорты под контролем зрения на выключенном из кровотока сердце [13].

Первые исследования, посвященные рассматриваемому вопросу, в нашей стране принадлежали А.Н. Бакулеву (рис. 7), П.А. Куприянову (рис. 8), В.И. Бураковскому (рис. 9), Е.В. Гублеру и Г.А. Акимову, И.Р. Петрову с сотрудниками, П.М. Старкову с сотрудниками, Б.В. Петровскому (рис. 10) с сотрудниками, С.В. Рынейскому и Г.А. Рябову (1954 – 1956) [15].

Рис. 7. А.Н. Бакулев

Fig. 7. A.N. Bakulev

Рис. 8. П.А. Куприянов

Fig. 8. P.A. Kupriyanov

Рис. 9. В.И. Бураковский

Fig. 9. V.I. Burakovsky

Рис. 10. Б.В. Петровский

Fig. 10. B.V. Petrovsky

Выдающийся отечественный хирург, генерал-лейтенант медицинской службы профессор П.А. Куприянов впервые в СССР в 1955 г. выполнил операцию на «сухом» сердце под гипотермией, произведя удаление под контролем зрения фиброзного кольца, обусловливающего сужение выводного тракта правого желудочка у больной с тетрадой Фалло. К сожалению, пациентка умерла на 8-ой день после вмешательства.

В последующие годы благодаря большому количеству исследований проблема гипотермии в значительной степени была разрешена. Менее опасными стали такие осложнения, как фибрилляция желудочков сердца, остановка сердца в диастоле, шок и др. Хирурги разработали методы профилактики этих осложнений, научились бороться с ними. В значительной степени снизилась летальность во время и после операции на «сухом» сердце. Например, из 40 больных, описанных в 1957 г. E. Bedford и соавторами, умер лишь один. Из 57 пациентов с дефектами межпредсердной перегородки, оперированных H. Swan с сотрудниками, умер также один больной.

К сожалению, трудность проблемы, недостаточные знания анестезиологии, патофизиологии кровообращения и многих других смежных дисциплин объясняют столь медленное внедрение этого метода в клиническую практику.

Так, 4 апреля 1958 г. (через 3 года после операции П.А. Куприянова) впервые успешно был использован в СССР аппарат ИК «АИК-57» (создан в 1957 г.) профессором А.А. Вишневским (рис. 11) в клинической практике при операции внутри сердца [15, 16]. Он с успехом ушил под контролем зрения дефект межпредсердной перегородки. Вслед за ним аналогичную операцию успешно выполнили П.А. Куприянов, Б.В. Петровский, В.И. Бураковский.

Рис. 11. А.А. Вишневский

Fig. 11. A.A. Vishnevsky

27 ноября 1958 г. В.И. Бураковским был оперирован больной, с применением методики выключения сердца из кровообращения под гипотермией, с изолированным клапанным стенозом легочной артерии, а 16 января 1959 г. – с клапанным стенозом аорты [13]. Оба пациента выздоровели и демонстрировались на заседании Хирургического общества Москвы и Московской области.

В начале 60-х годов XX столетия метод выключения сердца из кровообращения под гипотермией применялся при хирургическом лечении врожденных пороков многими хирургами, как отечественными (П.А. Куприянов, А.А. Вишневский, Б.В. Петровский, Г.М. Соловьев, Ф.Г. Углов), так и зарубежными (H. Swan, W. Bigelow, F. Lewis, E. Derra и др.) [3].

Однако этот метод на тот момент был еще недостаточно изучен. Много неясного таили в себе гипотермия, патофизиология кровообращения, процессы метаболизма в миокарде и головном мозгe. Операции на «сухом» сердце под гипотермией еще представляли опасность для жизни пациентов, и лишь в единичных кардиологических клиниках при условии тщательного подбора больных к операции и разработки всех мельчайших деталей последней были достигнуты значительные успехи.

Резюмируя, отметим, что отечественные ученые такого масштаба вселяют в нас особую гордость за советскую медицинскую науку, являются ярким примером доблестного и преданного служения Отечеству и гуманизму.

Список литературы Хирургия "сухого" сердца в условиях гипотермии. От истоков до середины XX века

- Петров И.Р. Кислородное голодание головного мозга. Л., 1949. 211 с.

- Филатов А. Н. Жизнь и научная деятельность И.Р. Петрова (К 80-летию со дня рождения). Вестн. хир., 1974. № 3(12). С. 107-111.

- Мирский М.Б. Хирургия от древности до современности. Очерки истории. М.: Наука, 2000. 798 с.

- Глянцев С.П. Феномен гениальности: К вопросу о возникновении и развитии идеи искусственного кровообращения. Философская школа, 2019. № 9. С. 78-86.

- Богопольский П.М., Глянцев С.П. Николай Наумович Теребинский и его вклад в хирургию сердца (к 75-летию выхода в свет монографии «Материалы по изучению открытого доступа к атриовентрикулярным клапанам сердца»). Клин. и эксперимент. хир. Журн. им. акад. Б.В. Петровского, 2015. № 3. С. 5-17.

- Жанетова М.М. 140 лет со дня рождения профессора Николая Наумовича Теребинского. Вестник оперативной хирургии и топографической анатомии, 2020. Т. 1. № 1 (1). С. 14-19.

- Маят В.С. Николай Наумович Теребинский (К 95-летию со дня рождения). Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова, 1975. № 2. С. 147-148.

- Теребинский Н.Н. Материалы по изучению открытого доступа к атриовентрикулярным клапанам сердца. Экспериментальное исследование. М.: Медгиз, 1940. 88 с.

- Теребинский Н.Н. Об экспериментальном воспроизведении пороков клапанов сердца. Докл. АН СССР, 1930. сер. А, № 22. С. 601.

- Теребинский Н.Н. Возможность применения полного искусственного кровообращения при экспериментальных внутрисердечных операциях. Хирургия, 1950. № 1. С. 8-11.

- Bigelow W.G., Callaghan J.C., Hopps J.A. General hypothermia for experimental intracardiac surgery. Ann. Surg., 1950, № 132, рр. 531.

- Boerema J., Wildschut A., Schmidt W.G.H. Experimental researches into hypothermia as an aid in the surgery of the heart. Arch. Chir. Neederlandicum, 1951, Т. 111, № 1, рр. 25-54.

- Бураковский В.И., Муравьев М.В. и др. Операция на «сухом» сердце под гипотермией в хирургии врожденных пороков сердца. Грудная хирургия, 1961. № 3. С. 15-19.

- Бураковский В.И., Гублер Е.В. Выключение сердца из кровообращения под общим охлаждением в эксперименте. Труды XXVI съезда хирургов. М., 1956. 177 с.

- Левит В.С. Краткие очерки истории Советской хирургии. М. : Медгиз, 1960. 200 с.

- Моргошия Т.Ш., Сергеева Г.П. Развитие отечественной хирургии сердца и крупных сосудов в первой половине XX столетия. Ангиология и сосудистая хирургия, 2020. Т. 26. № 4. С. 184-191.