Хозяйственная характеристика коренного населения Лебедской волости Бийского уезда по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 года

Автор: Бельгибаев Ержан Адильбекович, Николаев Василий Владимирович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 3 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья основана на данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г. На примере Лебедской волости Бийского уезда Томской губернии авторы попытались продемонстрировать возможности материалов переписи с целью создания хозяйственной характеристики ее коренного населения. Использовалось специально разработанное электронное Приложение, позволяющее оперативно и качественно обрабатывать массовый статистический материал, в том числе данные подворных карточек по северным алтайцам. В целом анализ базы данных хозяйственного комплекса коренного населения Лебедской волости свидетельствует о его определенной модернизации под влиянием этнокультурных связей с русскими людьми, а также вовлечении в товарно-денежные отношения и местный рынок. В частности, у кумандинцев, челканцев и тубаларов получило широкое распространение сенокошение, которое стало экономической базой для развития стойлового животноводства. Распространение и использование плугов и других ранее неизвестных северным алтайцам орудий земледельческой техники интенсифицировало развитие земледелия, позволило расширить посевные площади и ввести в сельскохозяйственный оборот новые земли.

Алтай, лебедская волость, кумандинцы, тубалары, челканцы, всероссийская сельскохозяйственная перепись 1917 г., хозяйственная характеристика, природопользование

Короткий адрес: https://sciup.org/147219042

IDR: 147219042 | УДК: 314.02

Текст научной статьи Хозяйственная характеристика коренного населения Лебедской волости Бийского уезда по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 года

Одним из важных показателей, определяющих демографическое развитие традиционных обществ, является его обеспеченность витальными потребностями. Немаловажное место в этом занимают хозяйство и традиции природопользования, которые, помимо всего прочего, включают экологическую деятельность, непосредственно связанную с использованием, охраной и воспроизводством природных ресурсов. В отношении территории

Северного Алтая к началу XX в. сложилось несколько моделей природопользования, развитие которых было обусловлено ландшафтными особенностями, разной степенью модернизации и втянутости коренного населения в товарно-денежные отношения и местный рынок. Сравнительно консервативной в данном контексте являлась территория Ле-бедской волости Бийского уезда с ее преобладающим горно-таежным ландшафтом.

-

∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-31-01254) и РФФИ (проект № 13-06-00821а).

Бельгибаев Е. А., Николаев В. В. Хозяйственная характеристика коренного населения Лебедской волости Бийского уезда по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 года // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 3: Археология и этнография. С. 268-278.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 3: Археология и этнография © Е. А. Бельгибаев, В. В. Николаев, 2014

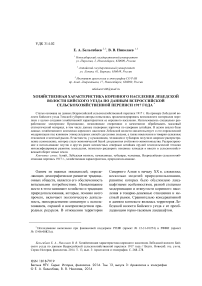

Таблица 1

|

№ |

Населенный пункт |

Общество |

Кол-во домохозяйств |

Численность населения, чел. |

% |

|

1 |

Антошкино |

Турачакское |

11 |

45 |

7,4 |

|

2 |

Байдаев |

Турачакское |

2 |

8 |

1,3 |

|

3 |

Данилкин |

Тондошкинское |

12 |

57 |

9,3 |

|

4 |

Ивановский |

Ивановское |

2 |

7 |

1,2 |

|

5 |

Культибе |

Тондошкинское |

6 |

40 |

6,6 |

|

6 |

Петрец |

Тондошкинское |

10 |

50 |

8,2 |

|

7 |

Санькин |

Турачакскокое |

20 |

118 |

19,4 |

|

8 |

Сарьязы |

Тондошкинское |

5 |

31 |

5,1 |

|

9 |

Тондошка |

Тондошкинское |

17 |

91 |

14,9 |

|

10 |

Турачак (инородческий) |

Турачакское |

21 |

104 |

17 |

|

11 |

Ультебей |

Турачакское |

11 |

52 |

8,5 |

|

12 |

Усть-Телешское |

Усть-Телешское |

2 |

7 |

1,1 |

|

Итого |

120 |

610 |

100 |

||

Населенные пункты Лебедской волости и их численность в 1917 г.

Данная публикация основана на результатах архивных изысканий в Государственном архиве Алтайского края, в котором аккумулированы первичные статистические материалы, полученные в ходе проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г., в том числе относящиеся к территории Бийского уезда 1.

При анализе хозяйственной деятельности и традиций природопользования нами использовались материалы по 12 населенным пунктам, в состав которых входило 120 домохозяйств с общей численность 610 чел. (табл. 1). Для их анализа специально создано электронное Приложение, позволяющее оперативно и быстро обрабатывать массовый статистический материал. По ряду причин вне анализа осталось не менее 5 % учтенных домохозяйств. К тому же, в силу труднодоступности, часть населенных пунктов Лебедской волости не была охвачена сельскохозяйственной переписью 1917 г. Об этом, в частности, свидетельствует этнический состав рассматриваемых населенных пунктов, где практически отсутствует материал по такой крупнейшей группе населения волости, как челканцы.

Вид хозяйства у коренного населения северных предгорий Алтая был надельным. В рассматриваемых населенных пунктах лишь одно хозяйство было безнадельным, а у

2 семей отсутствовало какое-либо землевладение. Хозяева либо арендовали землю под покос или пашню, либо занимались иными видами трудовой деятельности. Хозяйственную базу сельского населения Лебедской волости составляли несколько категорий землевладения, которые носили исключительно общинный характер – усадьба, пашня, покос, лес и кустарник (табл. 2). Из всех категорий землевладения в переписных листах отсутствовала запись в графе «выгон». С точки зрения хозяйства и природопользования интересны сведения, зафиксированные в графах «пашня», «естественный покос», «лес и кустарник».

В целом количество земли, находящейся в общинном землепользовании, составило 3781,05 десятин, в том числе пашни – 105,75 (2,8 %), покоса – 1221,9 (32,2 %), леса и кустарника – 2453,4 десятин (65 %). При этом пашня как категория землепользования зафиксирована в 102 хозяйствах, покос – в 112, лес и кустарник – в 100. Таким образом, земледелие практиковалось только в 102 хозяйствах из 120, т. е. в 84,2 % от всех рассматриваемых. При этом площадь посевов явно не могла полностью удовлетворить семьи продуктами земледелия. К тому же часть посевов была занята под технические культуры (овес является, как известно, одним из источников кормовой базы для лошадей). В среднем на одно хозяйство приходилось 11 десятин покоса. Под сенокошение отводилось около трети земель, находящихся в землепользовании,

Таблица 2

|

Населенный пункт |

Количество домохозяйств |

Количество десятин |

Средний показатель |

|

* Общинная пашня |

|||

|

Антошкино |

10 |

16 |

1,6 |

|

Данилкин |

8 |

4,4 |

0,55 |

|

Культибе |

17 |

7 |

1,2 |

|

Петрец |

9 |

6,45 |

0,7 |

|

Санькин |

19 |

23 |

1,2 |

|

Сарьязы |

6 |

3 |

0,5 |

|

Тондошка |

11 |

24,4 |

1,5 |

|

Турачак (инородческий) |

11 |

11,05 |

1 |

|

Ультебей |

11 |

10,45 |

1 |

|

Всего |

102 |

105,75 |

1,1 |

|

Общинный естественный покос |

|||

|

Антошкино |

10 |

106 |

10,6 |

|

Байдаев |

2 |

28 |

14 |

|

Данилкин |

9 |

110 |

10 |

|

Ивановский |

1 |

10 |

10 |

|

Культибе |

6 |

92 |

15,3 |

|

Петрец |

10 |

97 |

9,7 |

|

Санькин |

21 |

212,5 |

10,1 |

|

Сарьязы |

6 |

60 |

10 |

|

Тондошка |

15 |

174,4 |

11,6 |

|

Турачак (инородческий) |

21 |

209 |

9,9 |

|

Ультебей |

11 |

123 |

11,1 |

|

Всего |

112 |

1221,9 |

11 |

|

Лес и кустарник |

|||

|

Байдаев |

2 |

57 |

28,5 |

|

Данилкин |

12 |

259,5 |

21,6 |

|

Культибе |

5 |

125 |

25 |

|

Петрец |

8 |

142,7 |

17,8 |

|

Санькин |

21 |

553 |

26,3 |

|

Сарьязы |

6 |

258,9 |

43 |

|

Тондошка |

14 |

306,1 |

22 |

|

Турачак (инородческий) |

21 |

517,85 |

24,7 |

|

Ультебей |

11 |

233,35 |

21,2 |

|

Всего |

100 |

2453,4 |

24,5 |

|

Итого |

3781,05 |

||

* Здесь и далее использованы термины из переписных анкет Всероссийской сельскохозяйственной пере- писи 1917 г.

Таблица 3

|

Населенный пункт |

Категория землевладения |

Кол-во десятин |

У кого арендовали / сдавали |

Где |

На какой срок |

Условия |

|

Аренда земли |

||||||

|

Антошкино |

Сенокос |

3 |

У инородцев |

– |

– |

За деньги |

|

Антошкино |

Сенокос |

6 |

У инородцев |

– |

1 |

За деньги |

|

Ивановский |

Сенокос |

1 |

Переселенческое об-во |

Завьялово |

1 |

За работу |

|

Петрец |

Пашня |

0,6 |

Старожильческое об-во |

Петрец |

3 |

За деньги |

|

Петрец |

Сенокос |

0,6 |

Старожильческое об-во |

Петрец |

3 |

За деньги |

|

Тондошка |

Пашня |

3 |

Старожильческое об-во |

Тондошка |

1 |

За деньги |

|

Тондошка |

Сенокос |

5 |

Старожильческое об-во |

Тондошка |

1 |

За деньги |

|

Тондошка |

Пашня |

1,7 |

Старожильческое об-во |

Тондошка |

1 |

За деньги |

|

Тондошка |

Сенокос |

9 |

Старожильческое об-во |

– |

1 |

За деньги |

|

Турачак (инородческий) |

Сенокос |

4 |

У инородцев |

Турочак (инородческий) |

1 |

За деньги |

|

Усть-Телешское |

Сенокос |

2 |

У крестьян |

Байгол |

1 |

За деньги |

|

Всего десятин |

35,9 |

|||||

|

Сдача земли в аренду |

||||||

|

Тондошка |

Пашня |

2,5 |

Старожильческое об-во |

Тондошка |

1 |

За деньги |

|

Тондошка |

Сенокос |

5 |

Старожильческое об-во |

Тондошка |

2 |

За деньги |

|

Турачак (инородческий) |

Сенокос |

5 |

Инородческому об-ву |

Турочак (инородческий) |

1 |

За деньги |

|

Турачак (инородческий) |

Сенокос |

5 |

Старожильческое об-во |

– |

1 |

За деньги |

|

Всего десятин |

17,5 |

|||||

|

Итого |

53,4 |

|||||

Таблица 4

Структура основных посевов в Лебедской волости

Населенный пункт Количество домохозяйств Количество десятин Средний показатель

Яровая пшеница

|

Антошкино |

5 |

2,7 |

0,5 |

|

Данилкин |

6 |

1,3 |

0,2 |

|

Культибе |

5 |

2,3 |

0,46 |

|

Петрец |

9 |

2,8 |

0,3 |

|

Санькин |

18 |

9,7 |

0,5 |

|

Сарьязы |

2 |

0,7 |

0,35 |

|

Тондошка |

10 |

6 |

0,5 |

|

Турачак (инородческий) |

10 |

6,5 |

0,65 |

|

Ультебей |

13 |

5,1 |

0,46 |

|

Всего |

78 |

37,1 |

0,5 |

Озимая пшеница

|

Антошкино |

1 |

0,3 |

0,3 |

|

Санькин |

1 |

0,4 |

0,4 |

|

Всего |

2 |

0,7 |

0,35 |

Яровая рожь

|

Турачак (инородческий) |

1 |

0,1 |

0,1 |

|

Всего |

1 |

0,1 |

0,1 |

Ячмень

|

Данилкин |

8 |

1,6 |

0,2 |

|

Культибе |

5 |

2,6 |

0,4 |

|

Санькин |

14 |

3,5 |

0,25 |

|

Сарьязы |

6 |

1,6 |

0,2 |

|

Тондошка |

13 |

3,6 |

0,3 |

|

Турачак (инородческий) |

3 |

0,9 |

0,3 |

|

Ультебей |

11 |

1,4 |

0,2 |

|

Всего |

67 |

15,5 |

0,2 |

Овес

|

Антошкино |

3 |

1,1 |

0,3 |

|

Данилкин |

7 |

1,4 |

0,2 |

|

Культибе |

2 |

1,3 |

0,65 |

|

Петрец |

9 |

2,1 |

0,2 |

|

Санькин |

19 |

6,45 |

0,3 |

|

Сарьязы |

2 |

0,7 |

0,35 |

|

Тондошка |

11 |

12 |

1,1 |

|

Турачак (инородческий) |

6 |

3,1 |

0,5 |

|

Ультебей |

5 |

2,8 |

0,5 |

|

Всего |

64 |

30,95 |

0,4 |

Лен

|

Антошкино |

3 |

0,5 |

0,2 |

|

Данилкин |

1 |

0,05 |

0,05 |

|

Культибе |

2 |

0,2 |

0,1 |

|

Петрец |

4 |

0,25 |

0,06 |

|

Санькин |

14 |

1,5 |

0,1 |

|

Тондошка |

3 |

0,35 |

0,1 |

|

Турачак (инородческий) |

4 |

0,45 |

0,1 |

|

Ультебей |

9 |

1,05 |

0,1 |

|

Всего |

39 |

4,35 |

0,1 |

|

Конопля |

|||

|

Санькин |

1 |

0,05 |

0,05 |

|

Тондошка |

1 |

0,3 |

0,3 |

|

Всего |

2 |

0,35 |

0,17 |

|

Итого |

89,05 |

||

Землевладение Лебедской волости

Аренда и сдача земли в Лебедской волости

что свидетельствует о преимущественно скотоводческой направленности хозяйственного комплекса. Соотношение земель, отводимых под пашню и покос без учета других категорий землепользования, выглядело следующим образом: общее количество десятин – 1327,65, в том числе пашня 8 %, покос – 92 %. Такое соотношение категорий землевладения объясняется сложными природно-климатическими и ландшафтными особенностями, недостатком земель для полеводства и некоторыми иными причинами. К тому же под сенокосы отводились любые удобные для этого земли – преобладала такая сравнительно малопродуктивная категория, как «горная по увалам». Так, в Турочаке инородческом под сеноко-

шение данную категорию земель использовали 19 хозяйств. Лишь в двух хозяйствах наряду с этим использовали «луговой суходольный» и «болотный», в одном – только «луговой заливной» участки. Что касается такой категории землевладения, как лес и кустарник, то они служили базой для развития лесных промыслов, прежде всего собирательства.

В переписных листах получили отражение также сведения об аренде / сдаче земли (табл. 3). При этом условия аренды / сдачи свидетельствуют о постепенном распространении товарно-денежных отношений. В целом, в данные поземельные операции было вовлечено 11 хозяйств. При этом общее количество земли составило 53,4 десятин,

в том числе аренда / сдача пашни – 7,8 (14,6 %), покоса – 45,6 (85,4 %) десятин. Таким образом, структура землепользования в сфере аренды / сдачи земли также говорит в пользу преимущественно животноводческого характера хозяйств Лебед-ской волости.

Площадь посевов на момент переписи составила 89,05 десятин, или 84,2 % пашни, находившейся в общинном землепользовании. Основными посевными культурами являлись яровая пшеница, ячмень и овес. Под яровую пшеницу на момент переписи было отведено 37,1 десятин, или 44 % от основной посевной площади (без учета технических культур). В среднем (на 78 хозяйств) приходилось по 0,5 десятин. Площадь под посевы ячменя составляла 15,5 десятин, или 18,4 %. Его культивировали в 67 хозяйствах (в среднем – 0,2 десятины на одно хозяйство). Внушительный посевной клин отводился под посевы овса – 30,95 десятин, или 36,7 %. Его выращивали в 64 хозяйствах, что в среднем составляло 0,4 десятин. Кроме того, в 3 хозяйствах высевали озимую пшеницу и яровую рожь (табл. 4). Слабо культивировались лен и конопля. Площадь, занятая под их посевы, была незначительной – всего 4,7 десятин, или 5,3 % от общей посевной площади. Из огородных культур в 6 хозяйствах имелся также картофель, в том числе в Санькино – в 1 (0,05 десятины), Петреце – 4 (0,3 десятины) и Данилкино – 1 (0,05 десятины).

Показателем развития земледелия в начале XX в. является использование сельскохозяйственных орудий. В рассматриваемых хозяйствах зафиксированы сохи, сабаны и колесухи. Они находились в частной собственности и отмечены в 35 хозяйствах. Их общее количество составило 43 единицы, в том числе 2 находилось в совместном владении. Количество железных борон составляло 101, в том числе 3 в совместном пользовании. Они зафиксированы в 83 хозяйствах. Из передовых орудий в 43 хозяйствах использовались однолемешные плуги, в том числе – 38 (88,4 %) из них были чужими и лишь 5 (11,6 %) своими, годными. Веялки и сортировки отмечены в одном хозяйстве. Таким образом, данные о наличии сельскохозяйственных орудий свидетельствуют о сравнительно высоком уровне земледелия в Лебедской волости. Оно было пашенным и в нем происходили определенные модернизационные процессы. Впро- чем, несомненно, мотыжное земледелие, основанное на подсечно-огневой системе земледелия, еще практиковалось населением в отдаленных глухих таежных местах волости.

Важное место в хозяйственной деятельности занимало скотоводство. Структура домашнего стада включала лошадей, крупный и мелкий рогатый скот, свиней. Однако значение перечисленных категорий животных было не одинаково. Важнейшую роль в хозяйстве в качестве тягловой силы играли лошади. В переписных листах они разделены на несколько групп – лошади рабочие от 4 лет и старше (включая жеребцов и кобыл), лошади от 1 года до рабочего возраста, жеребята до 1 года (табл. 5).

Основную массу поголовья лошадей составили рабочие животные от 4 лет и старше – 325 голов, или 68,2 % от всего поголовья лошадей. В среднем на 113 домохозяйств приходилось по 2,8 головы, что полностью обеспечивало пашенное земледелие тягловой силой. Конечно, конкретное их количество по отдельным хозяйствам варьировалось, однако сравнительно крупнотабунные хозяйства скорее являлись исключением, чем правилом. Значительно меньший процент приходился на лошадей (кобыл) старше 4 лет – 5 %. Их содержали лишь в 21 хозяйстве. Лошади от 1 года до рабочего возраста зафиксированы в 34 хозяйствах. Их удельный вес в структуре рассматриваемого стада составлял 10,8 %. Жеребята содержались в 46 хозяйствах, что составляло 16 % от общей численности. Вместе с лошадьми от 1 года до рабочего возраста они обеспечивали в будущем существенный резерв рабочего тяглового скота.

Основу крупного рогатого скота составляли коровы – 275 голов. Их содержали в 98 хозяйствах из 120 (более 80 %) учтенных переписью хозяйств. Это почти половина всего поголовья (48,7 %), а с учетом телят (196 голов) – 83,3 %. Остальные виды крупного рогатого скота заметно отставали по своей численности (табл. 6). Общее количество составляло 565 голов, или 51,7 % от всего учтенного переписью домашнего стада в размере 1 093 единицы (табл. 5–7). Крупный рогатый скот стал основой для формирования мясомолочного направления стойлового животноводства северных алтайцев. К тому же оно базировалось на ежегодно возобновляемой ресурсной базе.

Таблица 5

Лошади в Лебедской волости и их группы

Населенный пункт Количество домохозяйств Количество голов Средний показатель

Лошади рабочие от 4 лет и старше

|

Антошкино |

10 |

15 |

1,5 |

|

Байдаев |

2 |

5 |

2,5 |

|

Данилкин |

8 |

22 |

2,75 |

|

Ивановский |

2 |

5 |

2,5 |

|

Культибе |

6 |

22 |

3,6 |

|

Петрец |

11 |

25 |

2,3 |

|

Санькин |

21 |

58 |

2,7 |

|

Сарьязы |

6 |

11 |

1,8 |

|

Тондошка |

17 |

72 |

4,2 |

|

Турачак (инородческий) |

18 |

49 |

2,7 |

|

Ультебей |

11 |

39 |

3,5 |

|

Всего |

113 |

325 |

2,8 |

Лошади рабочие от 4 лет и старше (кобылы)

|

Байдаев |

1 |

1 |

1 |

|

Данилкин |

4 |

4 |

1 |

|

Петрец |

1 |

1 |

1 |

|

Санькин |

4 |

5 |

1,25 |

|

Сарьязы |

1 |

1 |

1 |

|

Тондошка |

4 |

4 |

1 |

|

Турачак (инородческий) |

4 |

6 |

1,5 |

|

Ультебей |

2 |

2 |

1 |

|

Всего |

21 |

24 |

1,1 |

Лошади от 1 года до рабочего возраста

|

Ивановский |

1 |

1 |

1 |

|

Культибе |

3 |

4 |

1,3 |

|

Петрец |

3 |

3 |

1 |

|

Санькин |

7 |

10 |

1,4 |

|

Сарьязы |

1 |

1 |

1 |

|

Тондошка |

6 |

8 |

1,3 |

|

Турачак (инородческий) |

6 |

9 |

1,5 |

|

Ультебей |

4 |

11 |

2,75 |

|

Всего |

34 |

51 |

1,5 |

Жеребята до 1 года

|

Антошкино |

3 |

4 |

1,3 |

|

Байдаев |

1 |

1 |

1 |

|

Данилкин |

5 |

19 |

3,8 |

|

Культибе |

2 |

3 |

1,5 |

|

Петрец |

7 |

8 |

1,1 |

|

Санькин |

3 |

9 |

3 |

|

Сарьязы |

2 |

2 |

1 |

|

Тондошка |

7 |

12 |

1,7 |

|

Турачак (инородческий) |

9 |

12 |

1,3 |

|

Ультебей |

7 |

8 |

1,1 |

|

Всего |

46 |

76 |

1,6 |

|

Итого |

476 |

Таблица 6

Структура стада крупного рогатого скота в Лебедской волости

Населенный пункт Количество домохозяйств Количество голов Средний показатель

Коровы

|

Антошкино |

7 |

15 |

2,1 |

|

Байдаев |

2 |

13 |

6,5 |

|

Данилкин |

6 |

11 |

1,8 |

|

Ивановский |

1 |

3 |

3 |

|

Культибе |

6 |

21 |

3,5 |

|

Петрец |

10 |

16 |

1,6 |

|

Санькин |

19 |

49 |

2,6 |

|

Сарьязы |

5 |

10 |

2 |

|

Тондошка |

16 |

59 |

3,7 |

|

Турочак (инородческий) |

16 |

49 |

3 |

|

Ультебей |

10 |

29 |

2,9 |

|

Всего |

98 |

275 |

2,8 |

Нетели старше 1,5 лет

|

Антошкино |

1 |

2 |

2 |

|

Байдаев |

1 |

1 |

1 |

|

Данилкин |

2 |

5 |

2,5 |

|

Ивановский |

1 |

1 |

1 |

|

Культибе |

1 |

3 |

3 |

|

Петрец |

4 |

4 |

1 |

|

Санькин |

7 |

8 |

1,1 |

|

Сарьязы |

1 |

1 |

1 |

|

Тондошка |

5 |

10 |

2 |

|

Турочак (инородческий) |

4 |

5 |

1,25 |

|

Ультебей |

3 |

6 |

2 |

|

Всего |

30 |

46 |

1,5 |

Телята до одного года

|

Антошкино |

3 |

8 |

2,6 |

|

Байдаев |

2 |

11 |

5,5 |

|

Данилкин |

7 |

12 |

1,7 |

|

Культибе |

5 |

15 |

3 |

|

Петрец |

10 |

12 |

1,2 |

|

Санькин |

18 |

37 |

2 |

|

Сарьязы |

3 |

4 |

1,3 |

|

Тондошка |

15 |

36 |

2,4 |

|

Турочак (инородческий) |

16 |

41 |

2,5 |

|

Ультебей |

8 |

20 |

2,5 |

|

Всего |

87 |

196 |

2,3 |

Подтелки и бычки от 1 года до 1,5 лет

|

Данилкин |

1 |

3 |

3 |

|

Санькин |

4 |

4 |

1 |

|

Сарьязы |

1 |

1 |

1 |

|

Тондошка |

4 |

14 |

3,5 |

|

Турочак (инородческий) |

4 |

8 |

2 |

|

Ультебей |

2 |

4 |

2 |

|

Усть-Телешское |

1 |

1 |

1 |

|

Всего |

17 |

34 |

2 |

Окончание табл. 6

|

Населенный пункт |

Количество домохозяйств Количество голов Средний показатель |

||

|

Бычки от 1,5 до 2 лет |

|||

|

Байдаев |

1 |

2 |

2 |

|

Данилкин |

1 |

1 |

1 |

|

Ивановский |

1 |

1 |

1 |

|

Тондошка |

2 |

2 |

1 |

|

Турочак (инородческий) |

1 |

1 |

1 |

|

Ультебей |

2 |

2 |

1 |

|

Усть-Телешское |

|||

|

Всего |

8 |

9 |

1,1 |

|

Быки (бугаи) старше 2 лет |

|||

|

Тондошка |

1 |

3 |

3 |

|

Турочак (инородческий) |

1 |

1 |

1 |

|

Ультебей |

1 |

1 |

1 |

|

Всего |

3 |

5 |

2 |

|

Итого |

565 |

||

Таблица 7

Численность мелкого рогатого скота в Лебедской волости

Имелся и мелкий рогатый скот – содержали овец, валухов и баранов (табл. 7). Но их разводили лишь в 18 хозяйствах. Общая численность составила 47 голов, или 4,3 % от всего домашнего стада. В среднем на одно домохозяйство из 18, содержавших этот скот, приходилось 1,9 голов. Свиноводства практически не существовало. Переписью зафиксировано лишь 5 голов подсвинок от 4

месяцев до 1 года. Их содержали лишь в 2 хозяйствах.

В отдельных хозяйствах не потеряли своего значения традиционные виды занятий. Так, охотой в Петреце занимались главы 6 хозяйств, еще в 3 хозяйствах данный вид деятельности сочетали с ореховым промыслом. Таким образом, в традиционной хозяйственной деятельности было задействовано

|

Населенный пункт |

Количество домохозяйств |

Количество голов |

Средний показатель |

|

Овцы, валухи и бараны взрослые простые * |

|||

|

Антошкино |

1 |

1 |

1 |

|

Данилкин |

2 |

3 |

1,5 |

|

Ивановский |

1 |

2 |

2 |

|

Культибе |

4 |

10 |

2,5 |

|

Петрец |

2 |

2 |

1 |

|

Тондошка |

6 |

12 |

2 |

|

Турочак (инородческий) |

2 |

4 |

2 |

|

Всего |

18 |

34 |

1,9 |

|

Ягнята простые * |

|||

|

Антошкино |

1 |

1 |

1 |

|

Данилкин |

1 |

2 |

2 |

|

Культибе |

1 |

4 |

4 |

|

Тондошка |

4 |

6 |

1,5 |

|

Всего |

7 |

13 (1,8) |

1,8 |

|

Итого |

14 |

47 |

|

* В ходе проведения переписи выяснялось наличие племенного и «простого» (неплеменного) скота. Племенной скот у рассматриваемых групп населения отсутствовал.

9 из 10 домохозяев. Отдельно звероловством занимались 4 глав хозяйств в Культибе из 6 (66,6 % от всех учтенных инородческих хозяйств), в Антошкино – 2 (18,2 %), в Ту-рачаке инородческом – 1 (4,8 %). Охотой в сочетании с ореховым промыслом занимались главы 7 хозяйств, в том числе в Петре-це – 5 и Культебе – 2 (соответственно 50 и 33,3 % от всех зафиксированных там хозяйств). В совокупности традиционными видами деятельности – охотой и ореховым промыслом, занимались главы 18 хозяйств из 120, т. е. 15 %. Вместе с тем нельзя исключать, что данные отрасли хозяйства к началу XX в. уже имели товарный характер.

Из других видов деятельности у глав хозяйств в переписных листах отмечены следующие: батрак (3 чел.), проводник плотов (1 чел.), плотогон (3 чел.), лесопромышленность (11 чел.), сплав леса (3 чел.), пчеловод (1 чел.) и председатель сельского исполнительного комитета (1 чел.). Данные сведения свидетельствуют о повышении социальной мобильности коренного населения волости и требуют специального предметного исследования.

В целом анализ хозяйственного комплекса коренного населения Лебедской волости свидетельствует о его определенной модернизации под влиянием ряда факторов. Прежде всего, это относится к многосторонним

этнокультурным связям северных алтайцев с русскими людьми. В частности, у куман-динцев, челканцев и тубаларов получило широкое распространение сенокошение, которое стало надежной базой для развития стойлового скотоводства. Распространение и использование плугов и других ранее неизвестных северным алтайцам орудий земледельческой техники интенсифицировало развитие земледелия, позволило расширить посевные площади и ввести в сельскохозяйственный оборот новые земли. Модернизации хозяйственного комплекса способствовало также вовлечению коренных жителей в товарно-денежные отношения и местный рынок. Восприняв от русского населения лучшие традиции природопользования, они значительно расширили свою экономическую базу, сделав ее более устойчивой, что, несомненно, сказывалось на их благосостоянии.