Хозяйственно-производственные комплексы Среднедонского населения скифского времени

Автор: Меркулов А.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к железу. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 242, 2016 года.

Бесплатный доступ

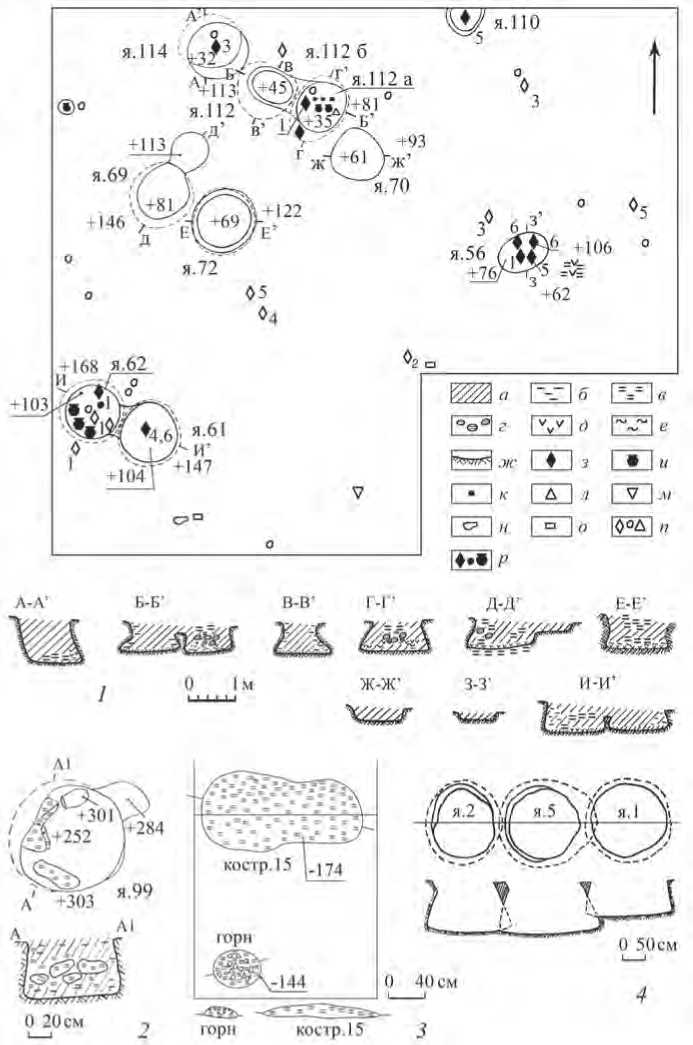

На поселениях среднедонской культуры скифского времени известно достаточное количество сооружений, не имеющих признаков жилых построек.Именно анализу этих объектов и посвящена настоящая публикация. В работе дано описание, предложена классификация, сделана попытка интерпретации данных комплексов. В результате выяснено, что большинство из них связано с сельским хозяйством, в первую очередь с земледелием. Другая часть хозяйственных сооружений была задействована в металлургическом производстве. Небольшую группу составляли помещения, выполнявшие какие-то вспомогательные функции, однако,ввиду отсутствия в них диагностирующих находок, их принадлежность к той или иной отрасли хозяйства установить не удалось.

Лесостепное подонье, скифское время, хозяйственные комплексы, сельское хозяйство, металлургия

Короткий адрес: https://sciup.org/14328294

IDR: 14328294

Текст научной статьи Хозяйственно-производственные комплексы Среднедонского населения скифского времени

На поселенческих памятниках скифского времени лесостепного Подонья нередко встречаются различного рода комплексы, которые следует интерпретировать как производственно-хозяйственные. Однако до настоящего времени информация о них не обобщалась.

Среди них наиболее многочисленную группу составляют сооружения, относящиеся к земледелию. Прежде всего, это сильно углубленные в материк ямы. Они имеют разные размеры и формы, что, по-видимому, связано с их функциональным назначением. Б. А. Шрамко по результатам раскопок Бельского городища выделил девять основных разновидностей таких объектов – цилиндрические, с закругленным дном, усеченно-конические вершиной вверх, усеченно-конические вершиной вниз, цилиндроконические, грушевидные, биконические, линзовидные и ямы сложной формы (Шрамко, 1987. С. 75). Эти же типы ям в основном встречаются и на поселениях донской лесостепи (Шевченко, 2010. С. 17–18). По-видимому, большая часть из них вначале имела хозяйственное назначение. Впоследствии ямы превращались в мусорные. Однако установить первоначальные функции таких сооружений довольно трудно, а в некоторых случаях – попросту невозможно.

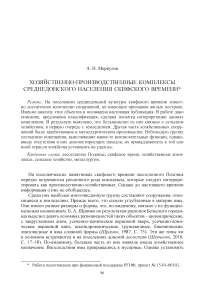

Дискуссии у специалистов о своем начальном предназначении прежде всего вызывают ямы, устье которых уже дна (рис. 1, 3 - 5 ). Традиционно подобные объекты интерпретировались исследователями как зернохранилища ( Моруженко , 1984. С. 119–120; Шрамко , 1987. С. 75; Синюк, Березуцкий , 2001. С. 114). Хотя Е. Ю. Лебедева, проведя исследования шести подобных комплексов на городище у хутора Мостище, пришла к выводу, что данные сооружения не использовались для хранения зерна, наличие зерновок культурных растений в их заполнении объясняется ею как результат заплыва объектов культурным слоем ( Лебедева , 2000. С. 97; 2001. С. 191). Однако, по справедливому замечанию авторов раскопок, этот вывод не может быть распространен на все сооружения такого типа, поскольку на городище было обнаружено более 70 подобных ям, анализ которых не производился ( Синюк, Березуцкий , 2001. С. 114–116).

Такого рода объекты были встречены и на других поселениях лесостепного Подонья. На Семилукском городище открыто 12 таких ям, на Россошках I - 6, на Пекшевском городище - 4, на Волошино I - 4, на Большом Сторожевом – 2. Их параметры варьируют в следующих пределах: диаметр таких конструкций по верху от 0,55 до 2,6 м, диаметр основания - от 0,75 до 2 м, глубина в материке - от 0,4 до 1,35 см.

Наиболее крупные сооружения обнаружены на Пекшевском городище ( Гор-баненко, Меркулов , 2015. С. 220). Это ямы 331 и 35 (рис. 1, 1 ), находившиеся в центральной части городищенской площадки рядом друг с другом. Местоположение и крупные размеры этих сооружений позволили А. П. Медведеву высказать предположение, что это были общественные зернохранилища ( Медведев , 1999. С. 82).

Интересная яма (№ 4) обнаружена на городище Волошино I. Дно ямы было тщательно выровнено, имело форму правильной окружности, на нем зафиксированы следы обмазки ( Либеров , 1969. С. 39). Подобное сооружение, со следами глиняной обмазки, найдено на городище у с. Полковая Никитовка в Поднепро-вье ( Моруженко , 1984. С. 120).

Вероятно, для хранения урожая использовались и некоторые сооружения иных типов. Так, к примеру, на городище у хутора Мостище обнаружена яма № 11 (рис. 1, 2 ), стенки которой были облицованы меловым плиточным камнем на глиняном растворе ( Синюк, Березуцкий , 2001. С. 116. Рис. 83, 8 ). Тщательность отделки этого комплекса, на наш взгляд, может свидетельствовать об использовании его для хранения зерна.

Обширную информацию о хранении зерновых культур в ямах предоставляют нам как данные письменных источников, так и этнографические свидетельства. Античные авторы говорят о возможности сохранения полученного урожая в ямах типа колодцев, которые называют сирами. Они должны быть вырыты в сухой почве, дно следовало предварительно устелить мякиной, а зерно ссыпать туда в колосе. По данным Варрона, при отсутствии доступа воздуха зерно

Рис. 1. Сельскохозяйственные комплексы

1, 9 – городище Пекшево ( Медведев , 1999); 2–7, 11 – городище Мостище ( Синюк, Березуцкий , 2001); 8, 10 – городище Семилуки ( Пряхин , 1988)

в таких хранилищах может находиться довольно долго – пшеница пятьдесят, а просо до ста лет (Катон, Варрон…, 1937. С. 154). Скорее всего, информация о сроках хранения зерна в сирах значительно преувеличена. Современные исследователи считают, что в подобных сооружениях зерно сохраняет свои свойства около пяти лет, что обусловлено деятельностью бактерий ( Монгайт , 1974. С. 224, прим. 153).

Д. К. Зеленин сообщает, что хранение зерна в «хлебных ямах» осуществлялось у белорусов и украинцев вплоть до XX в. Их сооружали в глине, в профиле они имели грушевидную форму: узкий вход и расширяющиеся ко дну стенки. Яму предварительно обжигали соломой, что, по-видимому, способствовало уничтожению различных бактерий и микроорганизмов. Затем дно застилали берестой, после чего устье закрывалось доской и засыпалось землей ( Зеленин , 1991. С. 83). Вероятно, и в древности такие сооружения закрывались специальными крышками, о чем свидетельствует целый ряд находок на античных памятниках Северного Причерноморья и лесостепных поселениях Поднепровья ( Моруженко , 1984. С. 122). Так, к примеру, по краям, а также на дне ямы 28 Люботинского городища обнаружены фрагменты глиняной обмазки, покрывавшие крышку ( Шрамко , 1998. С. 24). Над некоторыми сооружениями для защиты от дождя возводились навесы. Свидетельством тому служат несколько ям на Мостищенском городище (рис. 1, 3, 5 ). На их полу зафиксированы столбовые ямки, которые могли остаться от жердей, служивших опорой для навесов ( Си-нюк, Березуцкий , 2001. Рис. 83, 3–5 ).

Любопытно, что хранение злаковых культур в специальных ямах практикуется и по сей день. Возможно это при условии, что сооружение будет создано в плотном грунте без близкого стояния вод и при надежной герметизации хранимого зерна, которая осуществляется путем засыпки ямы землей. Однако и при таких мерах через четыре-пять лет без перемещения зерно начнет портиться ( Трисвятский и др ., 1991. С. 138).

Таким образом, мы видим, что хранение зерна в ямах у различных народов практиковалось как в глубокой древности, так и в настоящее время. Этот способ сохранения урожая получил широкое распространение не случайно. Уже античные авторы знали, что без доступа воздуха в зерне не заведутся вредители (Катон, Варрон…, 1937. С. 277). Более того, сравнительно низкая температура грунта замедляет биологические процессы, происходящие в зерновой массе. В ней исключается миграция влаги, что также положительно сказывается на сроках хранения ( Трисвятский и др ., 1991. С. 155). Д. К. Зеленин говорит и о других преимуществах использования таких сооружений для хранения зерна ( Зеленин , 1991. С. 83). Во-первых, их создание не требует дополнительных материалов, а следовательно, упрощает работу. Во-вторых, зерно в таких ямах не боится пожаров. В-третьих, припасы в определенной степени были застрахованы от грабежей. Учитывая нередкие свидетельства военных столкновений на среднедонских городищах ( Разуваев , 2011), два последних фактора имели немаловажное значение.

Вполне логичной представляется и форма этих ям. Хранение зерна в гумусированном слое сопряжено с воздействием на него большого числа гнилостных бактерий. В материковой породе таких микроорганизмов значительно меньше, более того, мел и глина, как известно, неплохо защищают от влаги. Следовательно, расширение стенок по мере углубления ямы способствовало увеличению полезной для хранения площади.

Другим видом хозяйственных комплексов, связанных с земледелием, являются овины. Эти сооружения были предназначены для сушки зерна в снопах. Уровень влажности зерновой массы существенно влияет на срок и качество хранения злаков. Зерно считается сухим при влажности 14 %. Именно при такой влажности интенсивность дыхания зерна ничтожна, а населяющие его микроорганизмы не имеют условий для развития ( Трисвятский и др ., 1991. С. 36).

Овины представляли собой шалашевидные конструкции, внутри которых разводился огонь. Снопы размещались снаружи на стенках постройки, и горячий воздух, проходя через них, уменьшал влажность зерна, а также убивал различные вредные микроорганизмы. Однако при такой методике просушивания большое внимание должно было уделяться температуре, воздействующей на злаки. Так, к примеру, предельная температура нагрева семенного фонда пшеницы не должна превышать 45 °С, продовольственного – 50 °С. В противном случае зерно теряло свои качества (Там же. С. 142).

Хозяйственные комплексы такого рода в лесостепном Подонье обнаружены исключительно на Мостищенском городище (рис. 1, 6, 7 ) ( Синюк, Березуцкий , 2001. С. 114). Аналогии этим сооружениям известны на Бельском городище ( Шрамко , 1987. С. 73, 74). Однако и на поселенческих памятниках лесостепной Украины они встречаются нечасто ( Моруженко , 1984. С. 124, 125). Этнографические данные свидетельствуют, что овины топились щепками, хворостом, а иногда и попросту соломой (Там же. С. 124; Зеленин , 1991. С. 74). Возможно, именно этим объясняется отсутствие в найденных на Мостище овинах углей и следов прокала пола.

Помимо сушки зерна с помощью искусственно нагретого воздуха, в сельском хозяйстве довольно широко применяется воздушно-солнечная сушка. В хорошую погоду этот метод позволяет уменьшить влажность зерна на 1–3 % в день ( Трисвятский и др ., 1991. С. 141). Воздушно-солнечная сушка способствует дозреванию зерна, а также убивает некоторые населяющие его микроорганизмы. При температуре 38–40 °С происходит обеззараживание от клещей и насекомых (Там же. С. 139–141).

Возможно, незначительное количество обнаруженных овинов связано с тем, что необходимость в их использовании возникала лишь при неблагоприятных погодных условиях, в остальное же время зерно вполне могло просохнуть на солнце и ветру. Об этом свидетельствуют и данные этнографии ( Зеленин , 1991. С. 63–66).

В этом плане интерес представляет одно из сооружений, обнаруженное на Мостищенском городище ( Синюк, Березуцкий , 2001. С. 116). Это подпрямоугольная вымостка из мелового камня шириной 10–12 м и длиной до 15 м (рис. 1, 11 ). Камни залегали в один слой, в некоторых случаях плотно примыкая друг к другу, в других находясь немного поодаль. Авторы публикации высказали предположение, что данная конструкция могла предназначаться для просушки снопов. Не исключено, что это место использовалось и для обмолота зерна.

Следующая категория сельскохозяйственных комплексов представлена погребами. Среди них выделяются сооружения двух типов: с подбоями и без них. Вход в данные сооружения, за исключением одного случая (Семилукское городище, яма 78), осуществлялся посредством ступенек, зафиксированное количество которых варьировалось от одной до трех. Некоторые из погребов были расположены неподалеку от жилищ.

Погреба без подбоев встречены на Семилукском (ямы 66, 83 (рис. 1, 8 )) и Мостищенском (яма 20) городищах ( Пряхин , 1988. С. 29; 1989. С. 21; Синюк , 1987. С. 13).

Другой тип погреба – это глубокие ямы с подбоями. Такие сооружения обнаружены на Пекшевском (ямы 9 (рис. 1, 9 ), 29) и Семилукском (яма 78 (рис. 1, 10 )) городищах ( Медведев , 1986. С. 23; 1987. С. 27; Пряхин , 1988. С. 32). Ямы 9 и 29 Пекшевского городища располагались рядом с жилыми постройками.

Рассмотренные типы погребов находят аналогии на Бельском городище ( Шрамко , 1987. С. 72–73).

Помимо сооружений сельскохозяйственного назначения, на памятниках лесостепного Подонья встречены комплексы, связанные с металлургическим и металлообрабатывающим производством.

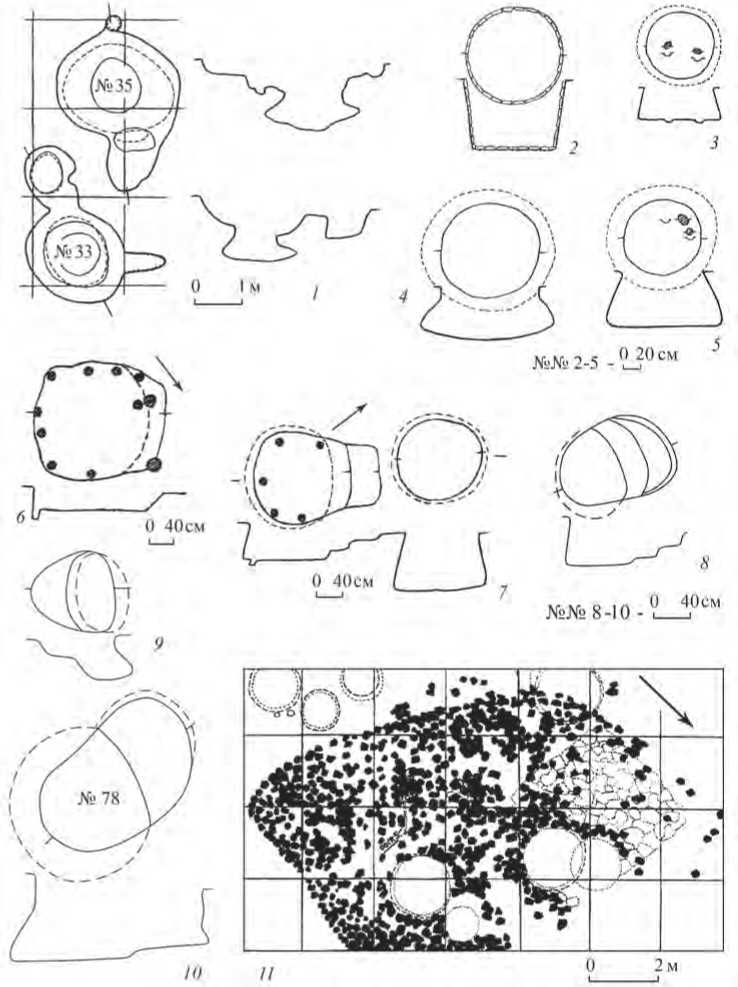

Остатки сыродутного горна были найдены на Пекшевском городище (рис. 2, 3 ). Опираясь на данные стратиграфии, А. П. Медведев2 отнес данное сооружение к раннескифскому периоду ( Медведев , 1989. С. 53). От горна осталось скопление пережженной глины овальной формы 0,45 х 0,55 м. Здесь были встречены железные шлаки, глиняная обмазка, а также обнаружен фрагмент глиняной стенки горна с отверстием под сопло. Поверхность этого обломка была прокалена до стеклообразного состояния, а с внутренней стороны к нему прикипел железный шлак. Подобный горн был встречен в раннескифском слое Восточного Бельского городища ( Шрамко, Шрамко , 1995. С. 58–59).

Вероятно, с горном было связано крупное кострище № 15, размеры которого составили 0,9 х 1,65 м. Здесь, по нашему представлению, могло осуществляться выжигание древесного угля для плавки руды.

Интересный комплекс встречен на Мостищенском городище ( Синюк, Березуцкий , 2001. Рис. 84, 3 ). Он представлял собой серию из трех округлых в плане и колоколовидных в профиле ям (рис. 2, 4 ), расположенных в одну линию и совмещенных между собой посредством тонкой перегородки. В одной из перегородок было зафиксировано развальцованное отверстие диаметром 4,5 см. Две ямы имели одинаковую глубину, одна была существенно мельче. Помимо бытового мусора, количество которого в заполнении ям было сравнительно небольшим, здесь были обнаружены абразив по металлу, а также камень со следами пришлифовки. Особенности конструкции и аналогии с комплексами более ранних эпох позволили В. В. Килейникову высказать предположение, что данное сооружение могло являться металлургическим горном экстенсивного типа ( Килейников , 1999. С. 86; 2001. С. 31). Однако полное отсутствие в объектах углей, золы, а также каких-либо следов воздействия огня, которые, несомненно,

должны были бы фиксироваться в шахте горна, дает повод усомниться в верности такой интерпретации. Более того, в описываемых ямах не было обнаружено ни шлаков или ошлаковок, ни остатков глиняных стенок горна, которые, как правило, встречаются при раскопках сооружений подобного рода ( Паньков , 1982; Шрамко, Шрамко , 1995; Водясов , 2012).

Другой комплекс объектов, связанных с металлургическим и металлообрабатывающим производством, был обнаружен в центральной части площадки Семилукского городища ( Пряхин, Разуваев , 1995. С. 48–51). Он представлял собой серию из восьми ям (рис. 2, 1 ), расположенных на участке площадью 25 м2.

На дне ямы 56, помимо керамики, были встречены куски шлаков, абразив, пест и две плиты, которые, по определению В. В. Килейникова, применялись для дробления руды ( Килейников , 2001). Ямы 61 и 62 соединялись друг с другом. В придонной части ямы 62 выявлена прослойка из золы и углей. В ней обнаружено большое количество керамики, а также абразивная плита. В слое над ямой найдены три абразива. Из ямы 61 происходит крупная наковальня, применявшаяся также в качестве плиты для дробления руды.

Яма 69 состояла из основной части приступки. Дно основной части ямы прокалено, над ним зафиксирована прослойка угля. У юго-западной стенки сооружения обнаружен завал обожженной глиняной обмазки. Заполнение приступки состояло из однородного чернозема. Здесь найдено всего лишь два фрагмента керамики.

В расположенной рядом яме 72 было встречено несколько ошлаковок. У самого дна зафиксирована золисто-углистая прослойка, а в верхней части заполнения – включения обожженной глины.

Ямы 70, 112 и 114 располагались по одной линии. Заполнение ямы 70 состояло из однородного чернозема, из нее происходили отдельные фрагменты керамики. Рядом с ней находилась яма 112, состоящая из двух частей, разделенных перемычкой. Заполнение ее юго-восточной части состояло из чернозема с кусками обожженной глины, золы и углей. В слое над ямой встречен вток копья, в самом объекте обнаружены керамика, пряслица, бусина, а также две абразивные плитки и несколько кусков шлака.

В северо-западной части находок не обнаружено. Ее заполнение состояло из чернозема с включениями глины, на дне зафиксирована сильно гумусированная прослойка.

В нижней части ямы 114 встречены фрагменты глиняной обмазки, уголь, обожженная глина. Помимо керамики, из нее происходит кузнечный молот.

Рис. 2. Металлургические комплексы

1, 2 – городище Семилуки ( Пряхин, Разуваев , 1995); 3 – городище Пекшево ( Медведев , 1989); 4 - городище Мостище ( Синюк, Березуцкий , 2001)

а – чернозем; б – глина; в – обожженная глина; г – комки обожженной глины; д – уголь; е – зола; ж – материк; з – каменное орудие ( 1 – абразив; 2 – оселок; 3 – кузнечный молот; 4 – наковальня; 5 – пест для дробления руды; 6 – плита для дробления руды); и – развал сосуда; к – глиняный грузик; л – железный вток копья; м – бронзовый наконечник стрелы; н – льячка; о – бусина; п – предметы из слоя; р – предметы из ям

А–А’ – И–И’ – разрезы ям

Интересна и яма 99 (рис. 2, 2 ), которая не попадает в описываемый комплекс, однако, несомненно, связана с металлургическим производством на городище. В ее заполнении выявлены остатки упавшего свода из обожженной глины, уголь, зола. Стенки ямы прокалены. В ней, помимо керамики и большого количества костей животных, обнаружен толстостенный сосуд типа колбы, потрескавшийся, видимо, от высоких температур. По мнению авторов публикации данного комплекса, это изделие вполне могло использоваться в качестве тигля ( Пряхин, Разуваев , 1995. С. 56).

Набор каменных орудий труда подсказывает нам, что на этой производственной площадке проводились работы по дроблению руды, ковке металла, а также окончательной доработке изделия с помощью абразивов. Возможно, что сама плавка и проковка криц происходила на этом же участке, о чем свидетельствуют нередкие находки шлаков не только в ямах, но и в слое (Там же).

Непосредственно с металлургическим производством могли быть связаны ямы 69, 72, 99 и 114, поскольку в них, помимо угля и золы, зафиксированы еще и следы воздействия высоких температур. Другие ямы, вероятно, были мусорными. Сюда сбрасывали золу, треснувшую обмазку, а также орудия труда, которые по каким-то причинам становились непригодными для дальнейшего использования. Яма 70, на наш взгляд, скорее всего не относится к кузнечно-металлургическому комплексу, поскольку в ней отсутствуют какие-либо находки, связанные с этими ремеслами.

Ямы 69 и 99, судя по завалам обмазки, представляли собой остатки массивных глиняных сооружений. Учитывая схожесть этих объектов по форме, размерам, характеру заполнения, можно предположить, что они имели одинаковое назначение. Интересен и тот факт, что ни в одном, ни в другом комплексе не встречено ошла-ковок, находки которых, вероятно, должны были сопровождать горны для плавки руды. В яме 99 зафиксированы остатки глиняного свода сооружения.

Конструкции с куполообразным сводом обнаружены на Люботинском городище ( Шрамко , 1998. С. 63) и городище у с. Полковая Никитовка ( Моруженко , 1988) и интерпретированы авторами раскопок как печи для цементации железа. Возможно, и описываемые комплексы Семилукского городища выполняли эту же функцию. Об этом может свидетельствовать тигель в яме 99.

Вероятно, данные сооружения не были одноразовыми и существовали определенный промежуток времени, продолжительность которого установить достаточно трудно. Конструкции могли подвергаться ремонту, о чем свидетельствует наличие небольшого количества глиняной обмазки в некоторых ямах, отнесенных нами к мусорным.

Производственные комплексы, связанные с металлургией и металлообработкой, встречаются как на памятниках Степной ( Граков , 1954), так и Лесостепной Скифии ( Моруженко , 1988; Шрамко , 1990; Шрамко , 1998. С. 63).

Кроме сооружений, задействованных в производственной деятельности, на памятниках донской лесостепи известны хозяйственные помещения, выполнявшие вспомогательные функции. Их конкретное предназначение, в силу отсутствия диагностирующих находок, установить довольно сложно. А. А. Шевченко выделил 10 таких сооружений ( Шевченко , 2010. С. 16). Основным критерием для выделения конструкций этого типа послужила их небольшая, по сравнению

Таблица 1. Основные параметры хозяйственных сооружений среднедонского населения скифского времени

|

s н о о я я ОО о о о ОО я я S к ей S |

tt X PQ |

X PQ О О о 2 PQ |

IS я g о я cd cd о о я >s" я |

ОО я X cd Я ОО § о |

X s я X >x о ^ H oo О я о о —1 я я о X PQ |

0J S s' у р X о о 5 X о ■Z) |

1 |

о X PQ |

s

s о |

s

& о PQ |

IS s

s о |

IS s

s о |

IS s oo s о |

1 |

|

о св У д - ю УЗ С ^ m |

in 04 |

ш |

-Н |

o' |

ш о" |

IZ) IQ о" |

cd S g

|

o' |

o' |

°\ o' |

o' |

°\ o' |

oo o' |

s too g oo S |

|

<10 Я cd Я Я Я cd О e |

s g о |

3 g о |

g о |

s g о |

я я g с |

t< cd PQ О |

5 s о t< o s |

PQ О |

PQ О |

t< cd g О |

3 g s |

t< cd cd PQ О |

t< cd cd PQ О |

« cd X Я cd PQ О |

|

Й ES PQ "x О о H oo « pc _ Cd Я s 3 x ^ 5 |

о nf |

СЧ О nf |

-г |

oo o' Ш o^ |

•z^ c X оо^ |

>Z) ^ X ■Z) |

■Z) X ci 7 O |

^ X |

>Z) o' X |

in nf |

in °\ oT X °\ o' |

oo oT X о о" |

X oo^ |

in in o" X in o' |

|

cd я н § cd 3 x я to и ° PQ cd К |

d PQ <10 3 X Д m oo § s о g |

d PQ <10

8 g |

о я о Я хГ m § <10 К S ч о & g |

oo" о О -н Я * s я: о & g |

S н о О -Н ч Й ч о g |

н о О (^4 S и ^ Й ч о g |

s H о о s

g |

s" X 4

S и 2- 5 2 * ч о о g |

s" X СЧ u” я я * tt о о g |

S H о о о S7 о g |

о 3 Д O', С св Я я * s о g |

d Ю 3 x Д П4 я § s g |

s" X § 3?2 я s s о g |

s g d PQ OO 3 X oo к oo H s о g |

|

я ~ OO ь £ О о о |

cd ГО св 8- |

PQ о |

cd X H о о m |

cd о |

||||||||||

|

s н о о s s О о о о О ад s ад S к ей S |

1S с |

1S с |

IS к |

1 |

1 |

IS s о s Ph s |

1 |

1 |

)S s |

IS s |

IS s |

g « g S cd н О ад ад H Q О о is" s |

|

|

m ^ S о & |

o' |

-н |

(N |

o' |

o' |

IZ) ^ o' |

^ o' |

o' |

Cj o' |

40 o' |

IZ) 40^ o' |

IZ) 04 o' |

о" |

|

О cd Р S CQ cd О е |

3 g о |

ы cd s ад ад о |

g о |

ы cd S ад ад о Р о S |

t< cd g О |

к cd g О |

t< cd о |

t< cd о |

ад cd о |

R cd ад о |

s ад cd ад о |

t< cd g о |

ад о |

|

й^ P CQ ~Х Ри Рн 2 ад ад S Рн р 8 х ^ 5 |

оо 40 |

£ ад X х m ^ |

<Х 40 |

(N ОО о" X |

^ |

^ |

oo |

-r |

Cs| •z^ X g4 X |

IT) оо<^ О ^H X X ^? ^ О 1—1 |

x^ X X m ад |

40 ОО о" X 04 о" |

|

|

cd s § cd й to 8 ° cd ад cd К |

S Cd 2 * S р о Ри g |

0) 2 S н о S (М *^i cd S р о Ри g |

£ *Z) ^ cd 9 * S Р О Ри g |

s' И Ч S S 40 2 5 S р о Ри g |

s" и и ^ 2 5 2 * s ч Ри g |

s" и Cs| U 2 S ч Ри g |

s" и O\ и 2 S 2 * s ч о Ри g |

s" и Ц

о ч Ри g |

Cs| ^ ад 2 2 * Ри g |

s" 3^ s ^ Ри g |

s" й1 g Ю

U^ 2 S * tt О Ри g |

s" и Ц --T

я § ч Ри g |

s" И 04 9 * S Ри |

|

S м О ь £ О о о |

cd Рн О К |

ёу у S 8 | Й g | |

S 2 р cd р ад у 8 = 5 S 1 ^ я |

||||||||||

Список литературы Хозяйственно-производственные комплексы Среднедонского населения скифского времени

- Водясов Е. В., 2012. Средневековые сыродутные горны Шайтанского археологического микрорайона//Вестник Томского государственного университета. № 359. С. 79-82.

- Горбаненко С. А., Меркулов А. Н., 2015. Свидетельства земледелия с городища скифского времени у с. Пекшево на р. Воронеж//Известия Волгоградского государственного педагогического университета. № 9-10 (104). С. 219-224.

- Граков Б. Н., 1954. Каменское городище. М.: Изд-во АН СССР 238 с. (МИА; № 36).

- Зеленин Д. К., 1991. Восточнославянская этнография. М.: Наука. 511 с.

- Катон, Варрон, Колумелла, Плиний о сельском хозяйстве/Под ред. М. И. Бурского. М.; Л.: Сельхозгиз, 1937. 302 с.

- Килейников В. В., 1999. К вопросу о происхождении черной металлургии//Современные экспериментально-трасологические и технико-технологические разработки в археологии/Отв. ред. Г Ф. Коробкова. СПб.: Изд-во ИИМК РАН. С. 85-87.

- Килейников В. В., 2001. функциональный анализ каменных орудий труда с Семилукского городища//Верхнедонской археологический сборник/отв. ред. А. н. Бессуднов. липецк: Успех-Инфо. С. 28-35.

- Лебедева Е. Ю., 2000. Палеоэтноботанические материалы по земледелию скифской эпохи: проблемы интерпретации//Скифы и сарматы в VII-III вв. до н. э.: палеоэкология, антропология и археология/Отв. ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 91-100.

- Лебедева Е. Ю., 2001. Новые данные о земледелии на Среднем Дону в скифское время//Археология Среднего Дона в скифскую эпоху/Отв. ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 188-195.

- Либеров П. Д., 1969. Отчет об археологических исследованиях Воронежской лесостепной скифской экспедиции в 1968 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 3692.

- Медведев А. П., 1986. Отчет скифо-сарматского отряда археологической экспедиции Воронежского университета за 1985 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 10735.

- Медведев А. П., 1987. Отчет скифо-сарматского отряда археологической экспедиции Воронежского университета о раскопках Пекшевского городища в 1986 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 11844.

- Медведев А. П., 1989. Отчет скифо-сарматского отряда археологической экспедиции Воронежского госуниверситета о работах в 1988 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 12869.

- Медведев А. П., 1999. Ранний железный век лесостепного Подонья. Археология и этнокультурная история I тысячелетия до н. э. М.: Наука. 160 с.

- Монгайт А. Л., 1974. Археология Западной Европы. Бронзовый и железный века. М.: Наука. 408 с.

- Моруженко А. А., 1984. Городища лесостепных племен междуречья Днепра и Дона в VII-III вв. до н. э. (оборонительные сооружения, жилища, хозяйственные постройки). Донецк: Донецкий ун-т. 209 с.

- Моруженко А. А., 1988. К вопросу о памятниках раннего железного века в бассейне р. Ворсклы//СА. № 1. С. 33-51.

- Паньков С. В., 1982. О развитии черной металлургии на территории Украины в конце I тысячелетия до н. э. -первой половины первого тысячелетия новой эры//СА. № 4. С. 201-213.

- Пряхин А. Д., 1988. Отчет об исследованиях Семилукского городища в 1987 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 11997.

- Пряхин А. Д., 1989. Отчет об исследованиях Семилукского городища и Усманского кургана в Воронежской области в 1988 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 12698.

- Пряхин А. Д., Разуваев Ю. Д., 1995. Семилукское городище позднескифского времени на р. Дон (основные результаты раскопок 1984-1993 гг.)//Археологические памятники Среднего Поочья/Отв. ред. В. П. Челяпов. Рязань: НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры. Вып. 4. С. 43-68.

- Разуваев Ю. Д., 2011. О следах военных столкновений на городищах скифской эпохи в лесостепном Подонье//Древности Восточной Европы: Сб. науч. тр. к 90-летию Б. А. Шрамко/Отв. ред. И. С. Посохов. Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина. С. 235-245.

- Синюк А. Т., 1987. Отчет к открытому листу № 148 о раскопках экспедиции Воронежского пединститута в бассейне Дона в 1986 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 11315.

- Синюк А. Т., Березуцкий В. Д., 2001. Мостищенский комплекс древних памятников (эпоха бронзы -ранний железный век). Воронеж: ВГПУ. 192 с.

- Трисвятский Л. А., Лесик Б. В., Курдина В. Н., 1991. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов. М.: Агропромиздат. 415 с.

- Шевченко А. А., 2010. Городища скифского времени на территории Среднего Дона (как исторический источник): Автореф. дисс.. канд. ист. наук. М.: ИА РАН. 24 с.

- Шрамко Б. А., 1987. Бельское городище скифской эпохи (город Гелон). Киев: Наукова думка. 182 с.

- Шрамко Б. А., 1998. Люботинское городище//Люботинское городище/Отв. ред. Б. А. Шрамко. Харьков: Регион-информ. С. 9-131.

- Шрамко Б. А., Шрамко И. Б., 1995. Ямные сыродутные горны в Скифии//Проблемы археологии, древней и средневековой истории Украины: Тез. докл./Отв. ред. Б. А. Шрамко. Харьков: ХГУ. С. 58-59.

- Шрамко И. Б., 1990. Кузница Бельского городища//Археологические исследования в Центральном Черноземье в XII пятилетке: Тез. докл. и сообщ. II Межвузовской науч. конф./Отв. ред. А. Г. Дьяченко. Белгород: БГПИ. С. 106-107.