Хозяйственно-производственные участки кротовской культуры на памятнике Усть-Тартас-2

Автор: Молодин В.И., Хансен С., Мыльникова Л.Н., Кобелева Л.С., Нестерова М.С., Ненахов Д.А., Дураков И.А., Идимешев А.А., Галямина Г.И., Назарова Л.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Памятник Усть-Тартас-2 (поселение Карьер-Таи-1) имеет уникальную особенность - кроме могильников эпохи неолита - развитой бронзы на нем выявлен комплекс производственных объектов кротовской культуры. Цель работы - ввести в научный оборот хозяйственно-производственные участки, расположенные вне жилищных структур. Хозяйственно-производственный участок 1 включал в себя очаг, хозяйственное строение и серию ям № 26, 31, 44-50, 63, 64, 79, 80, 83-84). Оба первых объекта служили для обогрева, приготовления пищи и использовались в бронзолитейном производстве. На хозяйственно-производственном участке 2 очаг был окружен тремя ямами. Заполнение очага и находки в нем различных предметов дали основание считать объект теплотехническим устройством бытового характера. Преобладание в сопровождающих хозяйственных ямах останков рыбы характеризует очаг также как устройство для ее тепловой переработки. Хозяйственно-производственный участок 3 представлен площадкой-мастерской бытового характера. Выявленные изделия из глины могут быть результатом опытов древних мастеров-гончаров по исследованию сырья для производства сосудов. Хозяйственно-производственный участок 4 составлен теплотехническим устройством с обмазанными глиной стенками и устланным «кирпичиками» дном, и ямой. Последняя служила местом складирования отходов, получаемых при очистке теплотехнического устройства. Объект подобной технической конструкции зафиксирован для кротовской культуры впервые. Хозяйственно-производственный участок 5 представлен очагом и сопровождающими его тремя ямами. Установлено длительное его использование преимущественно для приготовления пищи. Ямы служили местом складирования отходов. Выделение и анализ хозяйственно-бытовых участков на памятнике представляет новую информацию для изучения способов организации жизнедеятельности населения кротовской культуры.

Кротовская культура, хозяйственно-производственные участки

Короткий адрес: https://sciup.org/145145580

IDR: 145145580 | УДК: 902/903 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.478-488

Текст научной статьи Хозяйственно-производственные участки кротовской культуры на памятнике Усть-Тартас-2

В полевой сезон 2019 г. были продолжены археологические изыскания на памятнике Усть-Тартас-2 (поселение Карьер-Таи-1). Еще в начале работ, в 2017–2018 гг. была отмечена уникальная особенность памятника – кроме могильников эпохи неолита, усть-тартасской, одиновской и кротовской культур здесь выявлен значительный комплекс производственных объектов кротовской культуры. Они были представлены чаще всего теплотехническим устройством, вокруг которого располагались одиночные или организованные в систему ямы. Цель данной работы – ввести в научный оборот хозяйственно-производственные участки, расположенные вне жилищных структур, которые датируются временем существования кротовской культуры (рис. 1).

Исследование подобных объектов – тема не новая [Бобров, 1995; Коробкова, 2004; Костомарова, 2017; Кулькова, Полковникова, Мазуркевич, 2012; Марочкин, Юракова, Плац, 2018; Меркулов, 2016; Молодин, Мыльникова, Нестерова, 2017; Моло-дин и др., 2018; Нестерова, 2015; Овчаренко, Мыльникова, Дураков, 2005]. Однако основное внимание авторы уделяли изучению организации жилого и хозяйственного пространства внутри жилищных комплексов. Это объясняется малым количеством памятников, раскопанных сплошными площадями, где преднамеренно исследовалось и межжилищное пространство.

Под хозяйственно-производственным участком понимается часть культурного горизонта определенной площади [Разгильдеева, 2018], ограниченной входящими в нее структурными элементами и находками специфической функциональной направленности.

Материалы и их характеристика

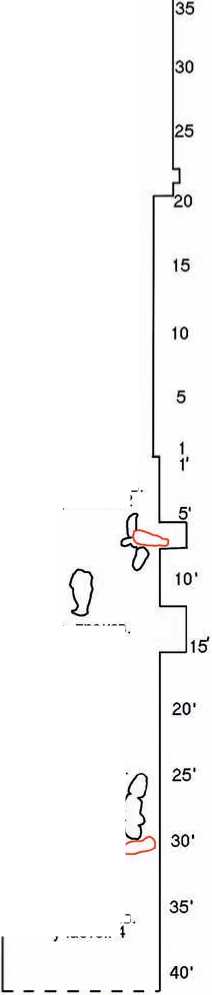

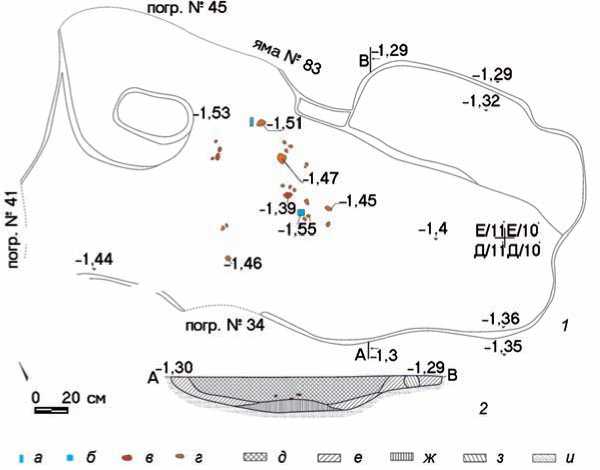

Хозяйственно-производственный участок 1 включал в себя очаг (яма № 56), каркасно-столбовое строение (яма № 69) и серию ям (№ 26, 31, 44–50, 63, 64, 79, 80, 83, 84) (рис. 2). Объекты располагались цепочкой, полукругом и содержали различные артефакты.

Очаг (яма № 56) как главная структурная единица участка имел сложное заполнение. После выборки заполнения яма имела аморфную форму. Западная стенка – наклонная, имеет ступеньку, восточная – неровная, пологая, образует нишу (рис. 2, 6 ). Дно неровное с понижением к юго-восточному углу. Размеры ямы по верхнему краю составили 1,65 × 1,15 м. Глубина варьирует от 0,26 до 0,38 м.

В центральной части ямы, на уровне дна, обнаружено скопление костей рыбы. В юго-восточной части найден неорнаментированный фрагмент стенки керамического сосуда и кость животного.

ХУСПНЛИЖДВА Б1 --------—-- -----140

о 2

Хоз.-произв. участок 2

5 м

Хоз.-произв. участок 5 ,

Хоз.-произв участок 3

Хоз.-произв участок 4

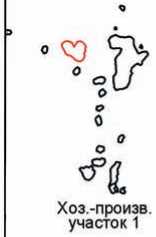

Рис. 1. План-схема размещения хозяйственно-производственных участков на площади раскопа.

1 – теплотехнические устройства; 2 – ямы.

В непосредственной близости от очага располагалось строение каркасно-столбового типа (яма № 69). Заполнение его было неоднородным, включало участки прокаленной почвы, золы, сажистые линзы (рис. 2, 10 ). После выборки заполнения яма имела вытянутую, аморфную форму, неровные наклонные стенки, неровное дно, с углублением подовальной формы в центральной части. Размеры ямы составили 4,14 × 1,2 м, глубина варьирует от 0,16

до 0,4 м. В заполнении найдены многочисленные кости животных, в т.ч. обожженные. Самое большое скопление остеологического материала обнаружено в наиболее глубокой части ямы. Определимы лопатка, длинные кости конечностей и нижняя челюсть травоядного животного. Кроме того, в яме обнаружены многочисленные мелкие кости рыбы очень плохой сохранности. Найдены также изделия из камня: 6 отщепов, 2 микроотщепа, 1 каменный скол, 1 каменный скребок, 3 ножевидные пластины, 1 микропластина. В заполнении ямы содержались фрагменты обожженной глины и фрагменты изделий из глины. Среди них – фрагмент технической керамики (обломок литейной формы?). Зафиксированы восемь фрагментов стенок от разных керамических сосудов. На одном из них сохранились вдавления гребенчатого штампа, на другом – мелкие ямочные вдавления округлого в сечении инструмента.

Очаг и строение сопровождали 16 ям (см. рис. 1, 2; табл. 1).

Анализ объектов показывает, что яма № 69 является сложным хозяйственным строением, связанным с очагом. Возможно, первоначально это тоже была очажная яма, о чем свидетельствует ее заполнение в нижней части. Поскольку место было сезонным и эксплуатировалось многократно, очаг был перенесен к СВ, а на освободившейся площади было возведено строение-хранилище. Оба объекта, очевидно, служили не только для обогрева и приготовления пищи, но и использовались в бронзолитейном производстве. Об этом свидетельствуют находки обломка технической керамики (литейной формы?) из строения и бронзовый сплеск из ямы № 45. Хозяйственное назначение большинства остальных объектов (см. рис. 2) подтверждается находками фрагментов керамики, изделий из камня, костей животных и рыбы.

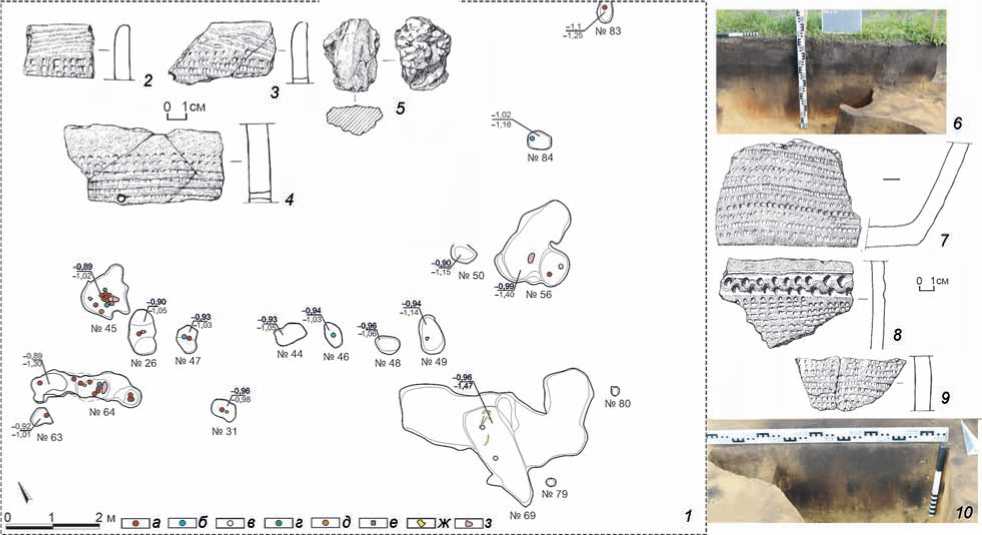

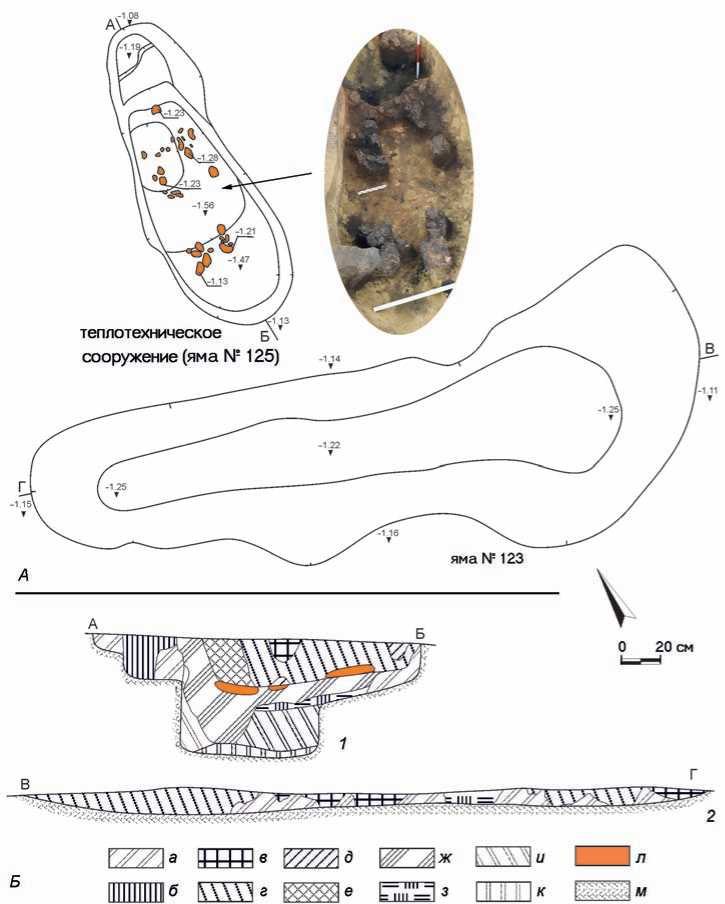

Хозяйственно-производственный участок 2 представлен очагом и ямами № 51, 73, 82 (рис. 3).

Заполнение очага насыщено сажистой и прокаленной почвой различных цветов и линзами супеси (рис. 3, б ). При выборке заполнения, которое осуществлялось тремя горизонтами, были обнаружены находки, список которых представлен в табл. 2.

Очажная яма имела подпрямоугольную форму, расширяющуюся к С, с округлыми углами. Размеры: 2,78 × 1,01–0,55 м, глубина 0,18–0,35 м. Ориентирована по линии СВ – ЮЗ. Стенки ямы наклонные, дно – ровное, с углублением в северной части. Очевидно, стенки очага были обмазаны глиной.

Яма № 82 выявлена в 0,25 м к З от очага 1 (рис. 3), имела овальную форму, с расширением в юго-восточной части. Стенки ямы наклонены внутрь, дно наклонено к центру. Размеры ямы 1,72 × 0,76–0,98 м, глубина 0,15–0,16 м. Ориенти-

Рис. 2. Хозяйственно-производственный участок 1.

1 – план: а – фрагмент керамики; б – камень; в – конкреция; г – фрагмент бронзы; д – обожженная глина; е – фрагмент литейной формы; ж – кость животного; з – область распространения костей рыбы; 2–4 , 9 – фрагменты керамики из ямы № 64; 5 – фрагмент технической керамики из ямы № 69; 6 – профиль очага (яма № 56); 7, 8 – фрагменты керамики из ямы № 45; 10 – профиль ямы № 69.

Таблица 1. Характеристика ям хозяйственно-производственного участка 1

|

№ ямы |

Размеры, м |

Форма |

Форма стен |

Форма дна |

Находки |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

26 |

0,98 × 0,56 × × 0,14–0,18 |

овальная |

наклонные |

наклонено к С |

фрагмент стенки сосуда, кости рыбы |

|

31 |

0,57 × 0,56 × × 0,04–0,07 |

округлая |

» |

неровное |

два фрагмента керамики, обломок кости животного |

|

44 |

0,67 × 0,42 × × 0,09–0,11 |

подпрямоугольная |

» |

наклонное |

– |

|

45 |

1,18 × 1,09 × × 0,12–0,16 |

аморфная |

– |

– |

скопление фрагментов от одного сосуда, бронзовый сплеск, кости рыбы, кости животного, куски обожженной глины, конкреция |

|

46 |

0,6 × 0,35 × × 0,07–0,09 |

овальная |

отвесные |

ровное |

конкреция |

|

47 |

0,61 × 0,42 × × 0,14–0,18 |

» |

наклонные |

» |

каменное лощило (?), мелкий фрагмент керамики |

|

48 |

0,55 × 0,38 × × 0,07–0,1 |

» |

» |

» |

– |

|

49 |

0,88 × 0,38 × × 0,14–0,2 |

» |

» |

» |

фрагмент дна и стенки сосуда, обломок эпифиза животного |

|

50 |

0,59 × 0,43 × × 0,15–0,16 |

» |

» |

» |

– |

|

63 |

0,48 × 0,45 × × 0,05–0,1 |

аморфная |

» |

неровное, понижается к ЮЗ |

фрагмент керамики |

|

64 |

2,38 ×0,64 × × 0,11–0,32 |

вытянутая, аморфная |

наклонные, с В – с отрицательным уклоном |

неровное, понижается к центру |

кости животных, жженые кости, кости рыбы, изделие из камня, конкреция, 14 фрагментов керамики |

|

78 |

0,41 × 0,23 × × 0,3 |

овальная |

наклонные |

ровное |

– |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

79 |

0,21 × 0,19 × × 0,08 |

» |

» |

чашевидное |

– |

|

80 |

0,18 × 0,19 × × 0,28 |

округлая |

» |

– |

фрагмент керамики |

|

83 |

0,45 × 0,34 × × 0,08–0,13 |

овальная |

» |

ровное |

фрагмент керамики |

|

84 |

0,5 × 0,38 × × 0,1–0,16 |

» |

» |

понижается к центру |

конкреция |

Рис. 3. Хозяйственно-производственный участок 2.

1 – стратиграфические разрезы; 2 – план; 3 – скребок из ямы № 73; 4 – пластина из ямы № 73; 5 – скол нуклеуса из ямы № 82. а – коричневая прокаленная супесь; б – насыщенно-черная сажистая почва; в – мешаная оранжево-коричневая прокаленная супесь; г – мешаная красно-коричневая прокаленная супесь; д – красно-оранжевая прокаленная супесь; е – мешаная серо-желтая супесь; ж – мешаная желто-серая супесь; з – мешаная коричнево-желтая супесь; и – темно-серая супесь; к – серая супесь; л – плотный серо-желтый суглинок; м – скопление костей и чешуи рыбы.

Таблица 2. Находки из заполнения очага (объект № 28)

Яма № 51 примыкала к очагу с северной стороны. Имела подпрямоугольную форму с округлыми углами. Ее размеры составляли 0,82 × 0,55 × × 0,11–0,14 м. Стенки ямы наклонные, северная – очень пологая, южная – соприкасается с пространством вокруг очага, имеет четкий нижний контур. Дно немного понижается к западу (до 0,03 м). Яма ориентирована по линии С – Ю. При выборке заполнения ямы найдено изделие из глины, кости животного и рыбы, неорнаментированный фрагмент керамики.

Яма № 73 находилась с северо-восточной стороны очага. Имела подпрямоугольную форму с выпуклым юго-восточным углом и неправильной юговосточной стенкой. Размеры: 1,85 × 0,57–0,65 × × 0,07–0,1 м, ориентирована по линии ССЗ – ЮЮВ. Стенки – отвесные, дно неровное, понижается к западу до 0,06 м. В верхнем горизонте найдена каменная чешуйка, далее ниже выявлены фрагмент пластины, два скребка. В разных частях – зафиксированы рыбья чешуя, кости, жаберные крышки.

Заполнение очага в виде прокаленной почвы разного цвета, найденные в нем кости рыбы и жженые кости животных дали основание считать объект теплотехническим устройством бытового характера. Это подтверждают сопровождающие очаг хозяйственные ямы. Преобладание в них останков рыбы, возможно, характеризует очаг как устройство для тепловой переработки последней.

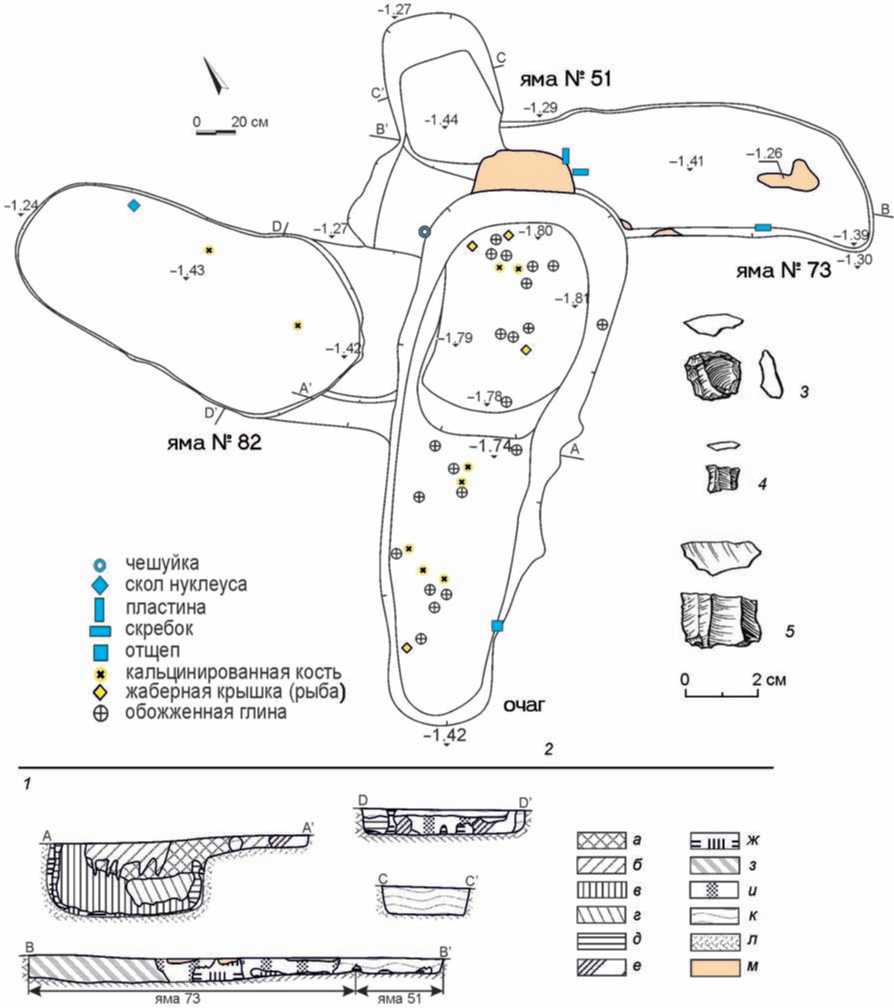

Хозяйственно-производственный участок 3 представлен ямой № 72 (рис. 4).

Рис. 4. Хозяйственно-производственный участок 3.

1 – план; 2 – стратиграфический разрез. а – пластина; б – отщеп; в – фрагмент керамики; г – кусочки обожженной глины; д – гумусированная темно-серая почва с включениями кусочков обожженной глины; е – гумусированная темно-серая почва, мешанная со светло-желтым суглинком со следами прокала; ж – гумусированная красно-бурая супесь; з – желтая супесь;

и – плотный желто-серый суглинок.

Заполнение ямы состояло из основного слоя – почвы темно-серого цвета с включениями фрагментов обожженной глины и линз почвы разного цвета (рис. 4, 2 ).

Яма имела форму неправильного многоугольника со скругленными углами и выпуклыми стенками. С ЮЗ, З и СВ яма накладывалась на более ранние объекты – погр. № 34, 41, яму № 83 (соответственно). Сохранившиеся стенки чуть наклонены, дно понижается к центру и западу. На нижележащей площади расположена яма № 72а подпрямоугольной формы с округлыми углами. Размеры 0,5 × × 0,27–0,31 м, глубина 0,21 м. Стенки наклонные, дно ровное. Ориентирована, как и основная яма, по линии СЗ – ЮВ. Находок не зафиксировано.

Размеры ямы № 72: 3,6 × 1,67–1,83 × 0,09 до 0,16 м.

Основные находки в яме группировались в центральной части. Зафиксированы проколка на от-щепе, сколы, отщеп, ножевидная пластина. Более всего представлены изделия из глины, не имеющие определенной формы, фрагменты обожженной глины, а также пять мелких фрагментов керамики. Выявленные изделия из глины могут быть результатом опытов древних мастеров-гончаров, изучающих потенциальное сырье для производства сосу-

Рис. 5. Хозяйственно-производственный участок 4.

А – план и фото с южного участка теплотехнического сооружения; Б – разрезы по линиям А–Б ( 1 ) и В–Г ( 2 ) . а – желтая супесь с серыми включениями; б – светло-серая рыхлая супесь; в – мешаная серо-желтая супесь; г – плотная темно-серо-бурая супесь; д – темно-серая углистая супесь; е – серо-желто-бурая супесь; ж – буро-коричневая супесь со следами прокала ; з – мешаная желто-оранжево-серая прокаленная супесь; и – плотная серая золистая почва; к – черная углистая почва; л – обожженная глина; м – плотный желто-серый суглинок.

дов. А сам объект является площадкой-мастерской бытового характера.

Хозяйственно-производственный участок 4 представлен теплотехническим сооружением (яма № 125) и ямой № 123 (рис. 5).

Теплотехническое сооружение (рис. 5, А ) имело сложную конструкцию, для укрепления стенок которой использовалась глина. Яма вытянутой овальной формы размерами 1,65 × 0,45 м ориентирована по линии С – Ю с небольшим отклонением к СВ. Камера сгорания расположена в северной части объекта и углублена на 0,5 м от уровня материковой поверхности. Ее заполнение представлено буро-коричневой прокаленной супесью, в нижней части фиксируется линза серой золистой супеси, на дне залегает линза насыщенно-черной углистой почвы. В южной части глубина ямы достигает до 0,3 м от уровня материковой поверхности. Заполнение представлено темной серо-бурой супесью с включениями кальцинированных костей (рис. 5, Б , 1 ). По периметру этой части теплотехнического устройства фиксируются крупные фрагменты формованной обожженной глины, представляющие собой, вероятно, фрагменты обмазки со следами выгоревшей органики. Часть изделий сформована в виде овально-приплюснутых «кирпичиков» (рис. 5, А , фото ).

Яма № 123 находилась в 0,3–0,4 м к Ю и ЮВ от теплотехниче ского устройства. Заполнение представлено золистой почвой серого цвета (рис. 5, Б, 2). В верхней части ямы, на уровне материка найден обломок скребка. При выборке заполнения выявлены скол и пластина. После выборки заполнения яма приобрела форму вытянутого овала непра- вильной формы с волнистыми стенками и расширяющейся восточной частью. Размеры ямы 3,14 × × 0,65–1,23 × 0,07–0,14 м. Назначение ямы № 123 определяется ее размерами, формой и заполнением. Совершенно очевидно, что она служила местом складирования отходов, получаемых при чистке теплотехнического устройства. Подобные объекты известны в кротовской культуре. Они зафиксированы в жилище № 7 поселения Венгерово-2 [Мо-лодин, Мыльникова, Нестерова, 2017], которое находится в 1,5 км к С от памятника Усть-Тартас-2.

В настоящее время довольно сложно определить особенности функционирования теплотехнического устройства, а также назначение его структурных составляющих «кирпичиков». Следует лишь подчеркнуть, что объект подобного технического устройства зафиксирован для кротовской культуры впервые.

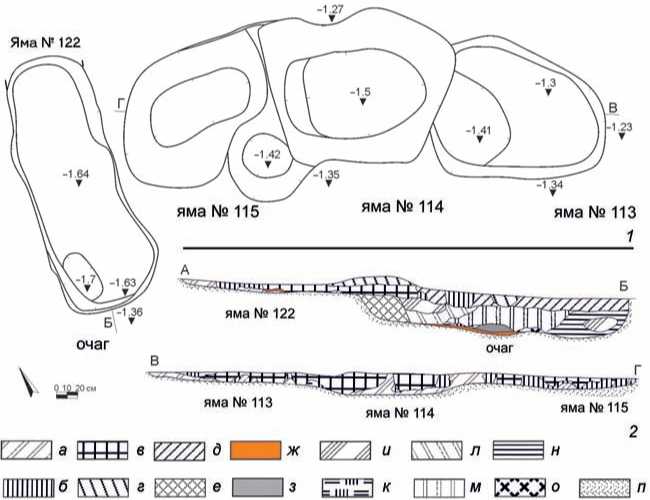

Хозяйственно-производственный участок 5 (рис. 6) представлен очагом (объект 19) и сопровождающими его ямами № 113–115.

Основное заполнение очажной ямы составлено различными линзами прокаленной почвы: от углисто-черного цвета до оранжевого (рис. 6, 2 ). Нижняя часть имеет участки светло-серо-оранжевой прокаленной и светло-серо-пепельной мелкодисперсной супеси. По дну в центральной части зафиксирован прокал мощностью до 5 см.

Выборка заполнения очага осуществлялась тремя горизонтами.

В заполнении ямы на разной высоте выявлены 5 сколов, 4 мелких фрагмента керамики, 3 от-щепа, пластина и скребок. Большая часть находок представлена жжеными костями (183 фрагмента, поддающихся учету). Они различные по размеру

Рис. 6. Производственно-хозяйственный участок № 5.

1 – план очага и ям № 113–115; 2 – стратиграфические разрезы.

а – желто-серая мешаная супесь; б – серая плотная супесь; в – темно-серая неоднородная супесь; г – черная однородная плотная супесь; д – буро-серая рыхлая супесь; е – серо-желтая плотная супесь; ж – оранжевая прокаленная супесь; з – нора; и – углисто-черная плотная супесь; к – светло-серо-оранжевая прокаленная супесь; л – темно-буро-серая прокаленная супесь; м – пепельно-серая рыхлая супесь с включениями жженых костей; н – темно-серая золистая супесь с углистыми включениями; о – светло-серо-пепельная мелкодисперсная супесь; п – плотный желто-серый суглинок.

и цвету. В верхней части преобладают фрагменты размером 2–3 см черно-коричневого и серочерного цвета, что свидетельствует о карбонизации кости. Также встречаются слабообожженные фрагменты кремового цвета. Это указывает на отсутствие длительного и интенсивного высокотемпературного воздействия. В нижней части заполнения ко сти более фрагментированы. Их светло-серый цвет указывает на начало процессов кальцинирования. Полно стью кальцинированные кости здесь отсутствуют. Большинство фрагментов относится к категории трубчатых. Все это свидетельствует о том, что в данном очаге кости использовались не только в качестве топлива, а являлись и остатками пищи. Помимо ко стей животных также обнаружено большое количество костей рыбы, кусочки формованной глины, а также куски обожженной глины. Находки распределены по всей мощности заполнения очага:

|

Находка |

Нивелировочная отметка |

|

керамика 2 |

–100 |

|

скол |

–106 |

|

фрагмент керамики |

–117 |

|

кость |

–121 |

|

изделие из глины |

–122 |

|

кости жженые |

–122 |

|

кость |

–135 |

|

кость |

–139 |

|

кости жженые |

–141 |

|

скребок |

–141 |

|

кость жженая |

–142 |

|

фрагмент керамики |

–142 |

|

скол |

–142 |

|

жженая кость |

–143 |

|

кость |

–145 |

|

формованная глина |

–145 |

|

кости жженые |

–145 |

|

кость жженая 1 |

–146 |

|

микроскол |

–147 |

|

отщеп |

–147 |

|

кость |

–148 |

|

отщеп |

–149 |

|

отщеп |

–149 |

|

жженая кость |

–153 |

|

скол |

–154 |

|

скол |

–154 |

|

кость |

–154 |

|

жженая кость |

–158 |

|

пластина |

–159 |

После выборки заполнения очаг приобрел овальную форму. Отвесные в верхней части стенки закруглялись ближе к дну, дно имеет наклон к югу. Размеры очажной ямы: 1,48 × 0,85 × 0,26–0,35 м.

С восточной стороны очага, в 0,1 м располагались три ямы (№ 113–115), вплотную следующие друг за другом. Заполнение ям составляла неоднородная темно-серая почва, чередующаяся с мешаной почвой желто-серого цвета.

Размеры ямы № 115 – 1,55 × 1,15–0,9 × 0,1 м. В заполнении и на дне ямы находились жженые косточки, кость животного, кости рыбы, а также фрагмент технической керамики (обломок формы?).

Размеры ямы № 114 – 1,75 × 1,26–1,46 × 0,16 м. В заполнении найдены две косточки мелкого животного.

Размеры ямы № 113 – 1,55 × 0,9–1,35 × 0,13–0,17 м. В ее заполнении были обнаружены жженые кости, мелкий фрагмент керамики (рис. 6, 1 ).

Таким образом, особенности заполнения и наличие прокала стенок и дна теплотехнического устройства свидетельствуют о длительном его использовании. Самое интенсивное температурное воздействие происходило в центральной части ямы. В северную и южную часть, вероятно, сгребали угли, о чем свидетельствуют линзы черной супеси. Ямы № 113–115 служили местом складирования отходов, получаемых при чистке очажного устройства.

Судя по остаткам костей и жженых костей животных и рыб, очаг использовался преимущественно для приготовления пищи, однако находка технической керамики не отрицает его многопрофильного характера.

Заключение

Развитие археологической науки в современных условиях, мультидисциплинарные исследования, применение различных методов, направленных на изучение организации жилого и хозяйственнобытового пространства, повышают информативность археологических источников.

Материалы памятника Усть-Тартас-2 включают, кроме погребальных комплексов, различные хозяйственные структуры, отражающие системы адаптации и жизнеобеспечения населения эпохи бронзы. Место нахождения памятника на высокой террасе с наличием у ее подошвы огромного водоема в течение нескольких летних месяцев, имело адаптивную привлекательность для древнего населения, и явно стабильно посещалось. Это подтверждается наличием серии хозяйственно-бытовых участков. При их сооружении учитывались, очевидно, климатиче ские условия и функциональное назначение. Исследованные теплотехнические сооружения имели близкую ориентацию и планиграфию.

Находки на памятнике Усть-Тартас-2 теплотехнических сооружений дали возможность со-по ставления их с подобными конструкциями известных памятников Западной Сибири. Сравнение характеристик этих объектов с базой данных по очагам эпохи бронзы и раннего железного века региона [Нестерова, 2015] позволило культурно атрибутировать их как кротовские. Отличительной чертой теплотехнических сооружений кротовской культуры является стандартизованная форма (вытянутая подпрямоугольная с закругленными углами) и соотношение размеров и глубины (1,2–2 × 0,7–1 × 0,3–0,7 м), а также значительная мощность заполнения. Кроме того, только для объектов кротовской культуры характерно наличие в очажных устройствах большого количества различных изделий, особенно из обожженной глины. В качестве топлива население активно использовало кости животных и рыб. Подобная практика подробно изучена по материалам поселения кро-товской культуры Венгерово-2. Все эти признаки, а также характерная посуда позволили отнести изученные теплотехнические сооружения к кротов-ской культуре и синхронизировать с могильником. Косвенным аргументом этой гипотезы является наличие рядом с исследованными погребениями кротовской культуры ям с аналогичными изделиями из обожженной глины и технической керамикой [Молодин и др., 2018]. Следует подчеркнуть еще одну важную деталь – в отличие от очагов в жилищах поселения кротовской культуры Вен-герово-2, где заполнение очагов было насыщено жжеными костями, на памятнике Усть-Тартас-2 их количество значительно меньше. При этом стратегия их устройства (размеры, глубина) и заполнение аналогичны. Очевидно, этот нюанс указывает на сезонное использование объектов. Также надо отметить многофункциональный характер теплотехнических сооружений, их основные характеристики не меняются в зависимости от специфики назначения.

Выделение и анализ хозяйственно-бытовых участков на памятнике представляет новую информацию для изучения организации жизнедеятельности кротовского населения. Как выяснилось при раскопках, на площади памятника Усть-Тартас-2, где находится могильник кротовской культуры [Там же], население занималось и хозяйственной деятельностью. При этом нет случаев, когда бы производственно-хозяйственный участок накладывался на погребение. Очевидно, эта деятельность имела еще и ритуальную окраску и была строго регламентирована. Живые и мертвые были в постоянной связи.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-09-40051 «На заре металлургии: технология бронзолитейного производства населения Обь-Иртышской лесостепи в III–II тыс. до н.э.».

Список литературы Хозяйственно-производственные участки кротовской культуры на памятнике Усть-Тартас-2

- Бобров В.В. Комплекс бронзолитейного производства из поселения Танай-4 (по результатам раскопок 1993 г.) // Обозрение результатов полевых лабораторных исследований археологов, этнографов и антропологов Сибири и Дальнего Востока в 1973 г. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1995. – С. 36–88.

- Коробкова Г.Ф. Хозяйственно-производственная деятельность населения Алтын-Депе (по данным комплексного изучения каменных орудий) // Орудия труда и системы жизнеобеспечения населения Евразии по материалам эпох палеолита-бронзы. – СПб.: Европейский дом, 2004. – С. 92–136.

- Костомарова Ю.В. Вариативность хозяйственной и производственной деятельности населения эпохи поздней бронзы лесостепного Притоболья // Международная археологическая школа в Болгаре: сб. мат-лов конф. – 2018. – Т. 5.– С. 130–136.

- Кулькова М.А., Полковникова М.Э., Мазуркевич А.Н. Опыт применения геохимии для реконструкции функциональных зон на поселениях каменного века // Материалы и исследования по археологии России и Беларуси: комплексное исследование и синхронизация культур эпохи неолита – ранней бронзы Днепровско-Двинского региона. – СПб.: ИИМК РАН, ИИ НАН Беларуси, 2012. – С. 64–87.

- Марочкин А.Г., Юракова А.Ю., Плац И.А. Производственные объекты на поселениях крохалевской культуры // Человек и Север: Антропология, археология, экология: мат-лы Всерос. науч. конф. – Тюмень: Федер. исслед. центр «Тюменский научный центр СО РАН», 2018. – С. 149–153.

- Меркулов А.Н. Хозяйственно-производственные комплексы среднедонского населения скифского времени // КСИА. – 2016. – № 242. – С. 96–112.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С. Хозяйственно-производственные комплексы на поселениях кротовской культуры (Правобережное Прииртышье) // V (XXI) Всерос. археол. съезд: сб. науч. тр. – Барнаул; Белокуриха: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2017. – Т. 1. – С. 717–718.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Кобелева Л.С., Райнхольд С. Новый могильник кротовской культуры в Барабе // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 304-311.

- Нестерова М.С. Очаги в поселенческих комплексах эпохи бронзы и раннего железного века Западной Сибири: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Новосибирск, 2015. – 30 с.

- Овчаренко А.П., Мыльникова Л.Н., Дураков И.А. Планиграфия жилищ и организация жилого пространства на поселении переходного времени от бронзового к железному веку Линево-1 // Актуальные проблемы археологии, истории и культуры: сб. науч. тр. к юбилею проф. Т.Н. Троицкой. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. пед. ун-та, 2005. – С. 141–154.

- Разгильдеева И.И. Планиграфический анализ жилищно-хозяйственных комплексов верхнего палеолита Забайкалья. – Чита: Заб. гос. ун-т, 2018. – 208 с.