Храм на мысе Обрывистом

Автор: Артемьева Н.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования средневековых памятников

Статья в выпуске: 237, 2015 года.

Бесплатный доступ

Храм на мысе Обрывистом - вторая культовая постройка, исследуемая на территории приморья. Сооружение относится к XII-XIII вв. Площадь постройки - 160 кв. м. Длинной стороной оно ориентировано по направлению северо-восток - юго-запад. Вход находился на узкой стороне, в юго-западной части, и был оформлен крыльцом. Пол в центре здания немного приподнят для устройства алтарной части. Крыша здания была двускатной. Она не имела лепных украшений. Судя по архитектурно-конструктивным особенностям храма, чжурчжэньская культовая постройка возведена по всем канонам буддийской архитектуры.

Чжурчжэни, империя цзинь, храм, культовая постройка, буддизм, черепица, дальний восток

Короткий адрес: https://sciup.org/14328138

IDR: 14328138

Текст научной статьи Храм на мысе Обрывистом

Постройка на мысе Обрывистом обнаружена экспедицией под руководством Н. А. Клюева в 2001 г. в 2 км к юго-западу от с. Шкотово Приморского края, на побережье бухты Муравьиной ( Клюев , 2001). Высота мыса достигает 20 м, с западной стороны он обрывается к морю (цв. рис. 1: с. 338). На вершине мыса визуально выявлены следы земляной платформы с обваловкой и ровиком, в котором найдены фрагменты средневековой черепицы. Исходя из формы сооружения и его местоположения, исследователи предположили, что здесь могло находиться административное или культовое здание.

Обнаруженная платформа длинной стороной ориентирована параллельно западной части мыса. Ее края оформлены большими базальтовыми валунами. В юго-западной стороне мыса прослеживают террасовидные площадки, которые могли быть использованы под постройки. Площадь поселения около 2000 кв. м. До середины 90-х гг. XX в. на этой территории располагалась воинская часть, поэтому визуально судить о топографии памятника трудно. В северо-западной стороне, ближе к склону, хорошо видны три террасовидные площадки, от которых к морю идет дорога.

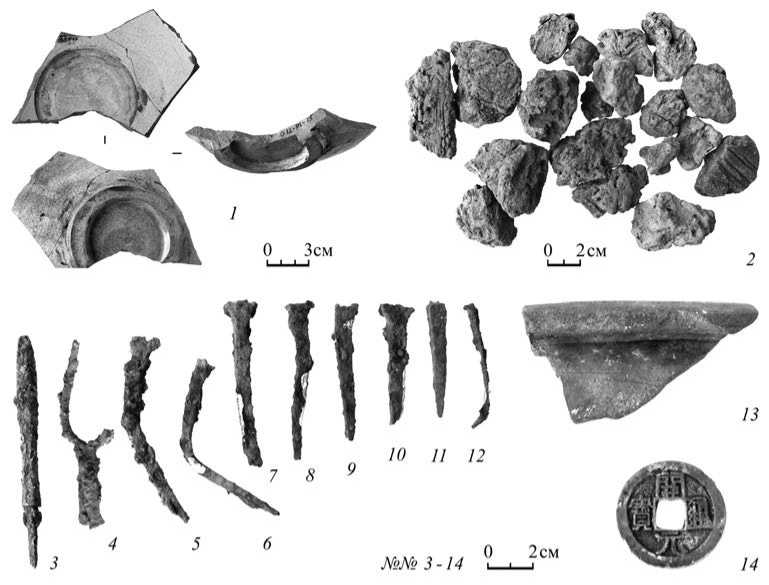

После снятия дерна на всей площади раскопа проявились каменные стенки двух вписанных друг в друга четырехугольников: платформы площадью 360 км2 (24 × 15 м), внутри которой прослеживался каменный фундамент от здания (цв. рис. 2: с. 339). Расстояние между краем платформы и фундаментом здания около двух метров. Все было покрыто слоем черепицы мощностью до 40 см (цв. рис. 3: с. 340). Между каменным оформлением платформы и краем здания обнаружено понижение глубиной до 0,2 м, в котором находилось большое количество черепицы. Там же зафиксированы фрагменты обмазки (рис. 6, 2 ), горелого дерева и железные строительные гвозди. На каменной облицовке платформы и на полу здания фрагментов черепицы встречалось гораздо меньше. Скорее всего, край ската крыши отходил от стены здания на метр, поэтому во время разрушения крыши черепица со скатов попала в этот промежуток.

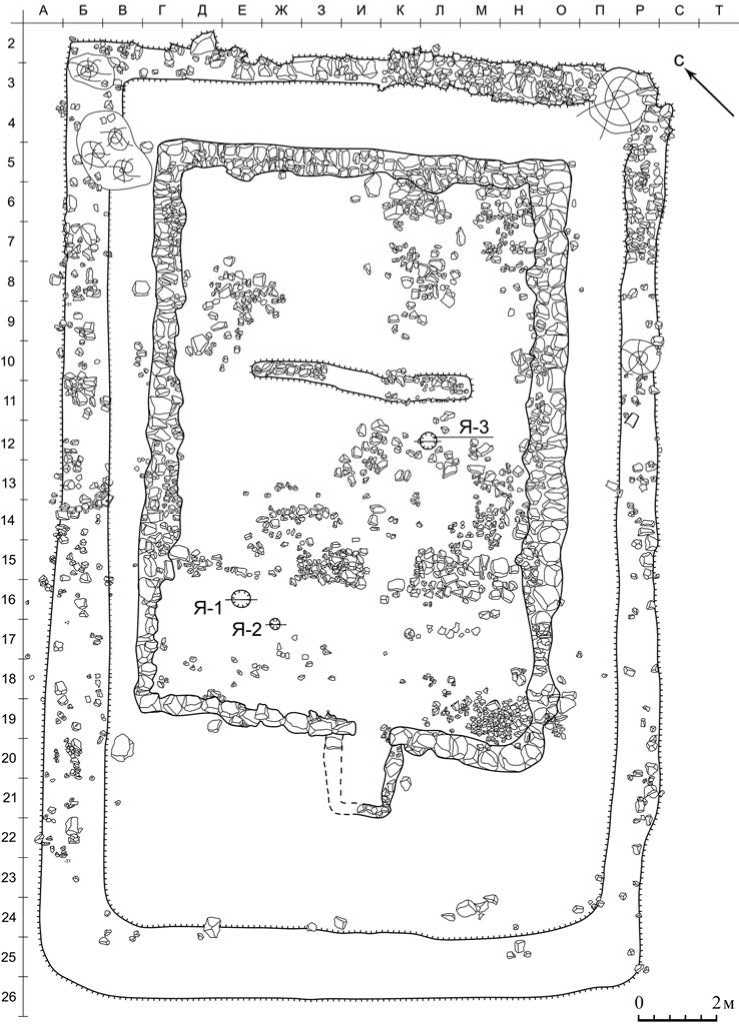

Здание в плане прямоугольное, площадью 160 кв. м (16 × 10 м), углами ориентировано по сторонам света (рис. 4). Нижняя часть стен опиралась на плоские камни больших размеров, уложенных в виде каменной стенки. С внутренней стороны она укреплена плоскими камнями небольших размеров. Несмотря на то что постройка сооружена на базальтовых скальных выходах, ее края укреплялись забивкой из мелких камней. Это хорошо прослеживалось по южному углу. Вход находился в центральной части юго-западной стенки. Он оформлен в виде порога, выложенного камнями. Расстояние между порогом и краем платформы около пяти метров.

Пол в центральной части здания был приподнят на высоту 0,3 м в виде прямоугольника (7 × 4 м), с двух сторон укрепленного камнями. Возможно, здесь располагалась алтарная часть.

При исследовании собрано большое количество черепицы, общей массой около 8 тонн. В среднем целая черепица весит 2,5 кг. Поэтому на постройку этого здания должно было пойти 3200 шт черепиц. Таким количеством черепицы можно накрыть крышу площадью более 100 м2.

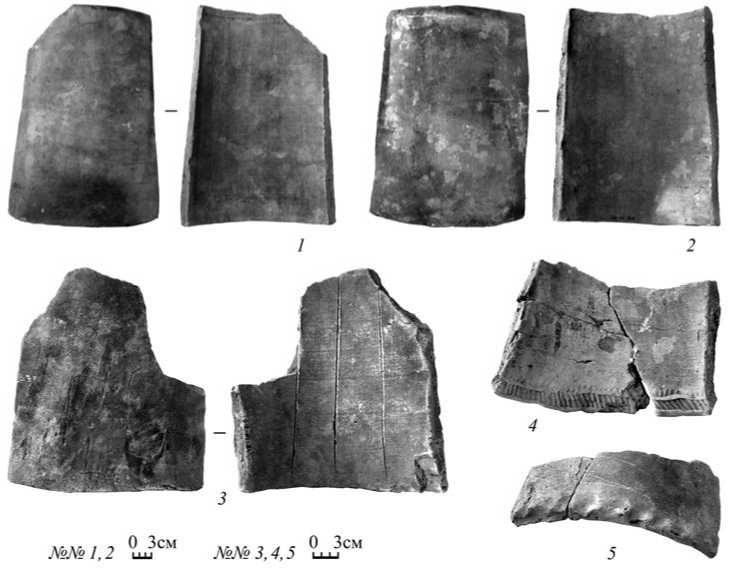

Целых черепиц собрано около 100 штук. Они представляли собой серо-глиняные желоба (ширина большой хорды 20–24 см, малой – 16–21 см, длина 32–37 см, толщина – от 1 до 2 см), выпуклая поверхность которых гладкая, реже со следами затирания, вогнутая – с оттиска от грубой ткани (рис. 5). Это происходило из-за того, что черепица формовалась на шаблоне, покрытом грубой тканью. Судя по текстуре отпечатков, ткань применялась полотняного плетения, растительного происхождения (следы ее волокнистости и кручения). Шаблоны для нижней черепицы имели усечено-коническую форму, диаметром широкого края 20–24 см, узкого – 16–21, высотой – от 32 до 37 см, с четырьмя вертикальными ребрами

Рис. 4. План храма на мысе Обрывистом

Рис. 5. Мыс Обрывистый. Храм

1–2 – нижние черепицы; 3 – черепица со следами разметки для разреза; 4, 5 – фрагменты нижних черепиц с орнаментальными отливами на внешней стороне. Последние были необходимы для разрезания и снятия после просушки черепиц с шаблона.

На внутренней стороне черепиц хорошо прослеживались глиняные ленты, шириной от 3 до 5 см, которыми обматывался шаблон при формовке. Видны следы от дощечек, шириной 1–1,5 см, вертикально установленных на некоторых шаблонах (рис. 5, 1 ). На внутренней стороне черепицы часто обнаруживаются следы от швов – вертикальных (рис. 5, 2 ), реже горизонтальных (соединение ткани на шаблонах), заплаток, полосы от загиба ткани (рис. 5, 3, 4 ), а также четыре парных вмятин по краям (рис. 5, 5 ), оставленных от приспособлений, при помощи которых высушенную черепицу снимали с шаблона.

Нижние концы черепиц гладкие и подрезаны при помощи ножа. Ширина боковых ребер по всей длине не одинакова. В верхней части она, как и толщина самой черепицы, тоньше. Верхний зауженный край – гладкий, с внутренней стороны отпечатков ткани не имеет. Он, скорее всего, формовался при помощи наложения глиняного жгута и его подравнивания. Обнаружены экземпляры со следами брака после просушки, а также со следами разметки (рис. 5, 3 ). Большая часть черепицы имеет серый цвет, с различными оттенками, реже встречены образцы оранжевого цвета. Обжиг изделий происходил

Рис. 6. Мыс Обрывистый. Храм. Находки

1 – фрагмент поливной чаши на концевом поддоне (фаянс); 2 – фрагменты обмазки (глина); 3 – наконечник стрелы (железо); 4 – фрагмент ножниц (железо); 5–12 – гвозди (железо); 13 – фрагмент вазовидного сосуда (керамика); 14 – монета Кайюань тунбао (бронза)

в востановительной среде, т. е. без доступа кислорода, при температуре около 1000 ºС.

По размерам и технике изготовления черепица полностью идентична нижней черепице из других средневековых памятников XII–XIII вв. Приморья. Разница лишь в том, что здесь встречены образцы, сделанные качественно (равномерный обжиг, мелкий отощитель) и очень грубо (толстые по ширине, больше обычного стандарта, обжиг неравномерный, из-за этого цвет черепицы бурый, видны дефекты при сушке). Создается впечатление, что черепицу изготавливали не в одной мастерской.

Среди обнаруженного вещевого материала большое количество составляют железные строительные гвозди (рис. 6, 5–12). Их найдено 87 штук. Все они кованые, длиной 4–5 см. Большая их часть зафиксирована по внешнему периметру края стены здания. Из керамического материала найден концевой поддон от поливного сосуда (рис. 6, 1), фрагмент венчика вазовидного сосуда (рис. 6, 13), железный ланцетовидный наконечник стрелы (рис. 6, 3), базальтовая трамбовка и танская монета с девизом правления Кайюань тунбао (621–713)1 (рис. 6, 14). Судя по небольшому количеству находок, это помещение было оставлено в спокойной обстановке.

Здание на мысе Обрывистом построено по канонам строительства культовых средневековых построек. Вписываясь в ландшафт местности, его возвели в середине длинной оси мыса, углами ориентировали по сторонам света. Местонахождение на востоке горы, на западе – воды дает возможность говорить о его благоприятном расположении, связанном с геомантией. Выбор участка под культовое сооружение, скорее всего, буддийское, происходило в соответствии с определением и оценкой ландшафта, т. е. ориентация участка, направление водного потока и других элементов природного окружения.

Архитектурно-конструктивные особенности исследуемого храма практически едины для всех храмовых сооружений, как буддийских, конфуцианских и даосских. Здание построено на платформе площадью 360 м2, с черепичной крышей, которую должны были поддерживать деревянные колонны. Не было обнаружено баз под колонны. Вполне возможно, что их здесь и не использовали, обходясь тем, что пол здания выходил на материковую скалу. Площадь постройки 160 м2. Длинной стороной оно ориентировано по направлению северо-восток – юго-запад. Вход находился на узкой стороне, в юго-западной части и оформлялся крылечком. Пол в центре здания немного приподнят для алтарной части. Крыша здания была двухскатной. Она не имела лепных украшений. Обнаружено всего два фрагмента черепицы с орнаментальными отливами в виде орнамента «елки» и «пальчиковый» (рис. 5, 4, 5 ).

Датировку храмовой постройки определила, в первую очередь, черепица и посуда. Размеры черепицы, орнаментальные отливы и технология изготовления находят полные аналогии с подобным строительным материалом из чжур-чжэньских памятников Приморья XII–XIII вв. То же самое можно сказать и про обнаруженную керамику. Судя по развалу черепицы, храм разрушался постепенно, а не погиб от пожара.

Исследуемая на мысе Обрывистом культовая постройка должна была иметь высокий статус. На сегодняшний день эта самая большая по площади культовая постройка на территории Приморья. Вокруг храма могли находиться прихрамо-вые постройки, составляющие комплекс буддийского монастыря. На территории Северо-Восточного Китая известные чжурчжэньские храмы, одноэтажные, небольшие по площади, построены на больших цоколях-платформах, выложенных кирпичом (Воробьев, 1983. С. 183–185). Внутренние колоны, поддерживающие крышу, выше наружных в 1,4–1,8 раза, за счет это и создавался вид «летящей крыши». Основания колонн чаще утапливались в пол и не орнаментировались. Высота прогонов и всей системы стропил зависела от изгиба ската крыши. Крыши храмов чаще щипковые двускатные, или остроконечные с фронтоном, или шатровые (пирамидальные). Они покрывались простой черепицей, в отличие от светских зданий.

Храм на мысе Обрывистом – это вторая культовая постройка, обнаруженная в Приморье, первая раскопана рядом с дер. Краснополье ( Артемьева , 2014). Храм в Краснополье построен на платформе размерами 5 × 6 м. Колонны, которые опирались на шесть каменных баз, поддерживали двухскатную черепичную крышу. Вход находился с юго-восточной стороны. Особенность этого сооружения – базы, поддерживающие крышу здания, располагались на земляной платформе, возвышающейся над полом, а столбы от каркаса стен здания находились под внешней стороной платформы. Аналогия такого архитектурного приема пока не обнаружена. При исследовании этого храма также собрано большое количество фрагментов только нижней черепицы и лишь три экземпляра с орнаментальными отливами. На многих фрагментах черепицы видны следы пребывания в огне, потому что храм погиб от пожара.

В южном направлении от входа в храм находилась искусственно созданная террасовидная площадка (4 × 9 м), которая могла использоваться для подвешивания монастырского колокола. В западной стороне от храма найдены остатки полуземлянки (площадь – 9 м2) с каном внутри, в которой могли разместиться один-два человека, несших службу в храме и следивших за его содержанием.

Месторасположение храма выбрано удачно – с одной стороны его прикрывала гора, с другой – вода. Этот мыс западной частью далеко выступает над долиной. Река, соединяющая все средневековые памятники Партизанской долины, протекала под храмом и должна была являться дорогой к нему. Обзор долины с мыса, где был построен храм, очень большой. С него виден выход к морю, Николаевское городище. Территория храма могла использоваться и как сторожевое помещение, где должны были устанавливаться сигнальные огни.

Храм на Краснополье по площади в пять раз меньше культовой постройки на мысе Обрывистом, соответственно, эти храмовые комплексы должны иметь разный статус.

Безусловно, цзиньская культовая архитектура развивалась в общем русле дальневосточной архитектуры, образовав свое направление. Если в столичных районах империи строились храмовые комплексы, в архитектуре которых придерживались классических канонов культовых сооружений, то чем дальше от центра, то и, как мы можем проследить по планировке городов, чжурчжэни отклоняются от классического стиля.

Исследуемые на Краснополье и мысе Обрывистом культовые сооружения по местонахождению, архитектурному решению близки к буддийским храмам бохайского времени – Абрикосовскому, Копытинскому и Тырскому храму XV в. ( Артемьев , 2005; Шавкунов , 1968). Они построены на возвышенных местах, вдалеке от поселений и представляют собой монастырские комплексы, при строительстве которых учитывалось наличие горы и воды, т. е. ландшафт. По мнению японских ученых, в архитектуре бохайских храмов Приморья есть много общего с подобными сооружениями, встречающимися в Индии, а культура Бохая в значительной степени наследовала когурёские традиции ( Кан, Эдани , 1966. С. 127, 132). Китайские исследователи считают, что бохайцы при строительстве своих буддийских храмов подражали китайским ( Вэй Цуньчэн , 1984).

Интересные сведения были собраны М. В. Воробьёвым о происхождении термина, обозначающего «буддийский храм» у чжурчжэней. Он восходит к корейскому «тёль». Это свидетельствует о том, что термин к чжурчжэням проник из Кореи, по-видимому, до того, как они вступили в тесные связи с киданями ( Воробьёв , 1983. С. 51). Можно предположить, что при строительстве храмов чжурчжэни использовали корейское учение Пхунсу ( Тян , 2001. С. 62–68).

Вопрос о происхождении буддизма у чжурчжэней довольно сложный. Считается, что он проник к чжурчжэням сначала из Кореи, потом от киданей. Первые буддийские храмы чжурчжэни стали строить на рубеже XII в. Особенностью буддизма в Цзинь считается слияние идей буддизма, даосизма и конфуцианства и установление конгломерата из трех религиозных учений ( Воробьёв , 1966. С. 81). Исходя из этого, можно предположить, что храмовые постройки (буддийские, даосские) по архитектуре не должны были отличаться друг от друга.

Список литературы Храм на мысе Обрывистом

- Артемьев А.Р., 2005. Буддийские храмы XV в. в низовьях Амура. Владивосток: К и партнеры. 202 с.

- Артемьева Н.Г., 1998. Культовые сооружения бохайского времени на территории Приморья//РА. № 4. С. 174-191.

- Артемьева Н.Г., 2009. Архитектура буддийских храмов на Дальнем Востоке (по археологическим исследованиям)//От Монголии до Приморья и Сахалина/Отв. ред. Д.Л. Бродянский. Владивосток: Дальневосточный гос. ун-т. С. 235-269. (Тихоокеанская археология; Вып. 17.).

- Артемьева Н.Г., 2012. Первая чжурчжэньская культовая постройка на территории Приморья//Дальневосточно-сибирские древности: Сб. науч. тр., посвященных 70-летию со дня рождения В.Е. Медведева/Отв. ред. А.П. Деревянко. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 122-131.

- Артемьева Н.Г., 2014. Исследование первого буддийского храма XII-XIII вв. на территории Приморья//Вестник истории, литературы, искусства: альманах. Т. IX. М.: Собрание. С. 7-18.

- Болдин В.И., 1987. Раскопки буддийского храма на Краскинском городище//Исследования памятников древних культур Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск. С. 189, 190.

- Болдин В.И., 1993. Буддийский храм Краскинского городища//Проблемы этнокультурной истории Дальнего Востока и сопредельных территорий. Благовещенск: Благовещенский гос. пед. ин-т. С. 49-59.

- Воробьёв М.В., 1966. Религиозные верования чжурчжэней//Докл. по этнографии/ГО СССР. Л. Вып. 4. С. 61-82.

- Воробьёв М.В., 1983. Культура чжурчжэней и государства Цзинь (X в. -1234 г.). М.: Наука. 367 с.

- Вэй Цуньчэн, 1984. Бохай-дэ цзяньчжоу //Хэйдунцзян вэньу цункань. № 4. (на кит. яз.).

- Кан, Эдани, 1966. Абрикосовский храм бохайского времени//Палеология. Т. 13. № 2. С. 123-137. (на яп. яз.).

- Клюев А.Н., 2001. Отчет об археологических работах в центральном и северном Приморье в 2001 году//Архив Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 471.

- Медведев В.Е., 2001. Бохайская кумирня в Приморье. Сеул: Институт Когурё; ИАЭТ СО РАН. 476 с.

- Тян В.Д., 2001. Буддийские храмы средневековой Кореи. История, архитектура, философия. М.: Восточная литература. 174 с.

- Шавкунов Э.В., 1968. Государство Бохай и памятники его культуры в Приморье. Л.: Наука. 128 с.