Храм «Солнце в лодке» и связанные с ним астропункты наблюдения светил (к инновационной методике оценок семантики наскальных изображений святилищ эпохи палеометалла Северной Хакасии)

Автор: Ларичев В.Е., Гиенко Е.Г., Паршиков С.А., Айткулова А.Х.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521621

IDR: 14521621

Текст статьи Храм «Солнце в лодке» и связанные с ним астропункты наблюдения светил (к инновационной методике оценок семантики наскальных изображений святилищ эпохи палеометалла Северной Хакасии)

Между тем, так называемое «первобытное искусство» во всех его видах и стилистических проявлениях изначально, со времени палеолита, было вполне самодостаточным источником раскрытия смысла, запечатленного «древними художниками» на поверхности камня. Чтобы, однако, оно стало таковым в реальности, требуется усовершенствование приемов извлечения информации, зашифрованной в зооантропоморфных образах, знаках и символах. Ас-троархеологической ориентации изыскания как раз и направлены на решение этой проблемы. Методика исполнения их не ограничивает полевое изучение источника копированием рисунков, а лабораторное - описательством очевидного, аналоговым сопоставительством, типолого-классификационными, стилистическими, хронологическими и технологическими разборками. Она, методика та, предполагает установление связи изображений со структурными отделами святилища (храма), отслеживание освещения рисунков в течение дня и в разные сезоны, выявление соотношений сакрального объекта с иными, близкими и дальними, памятниками, которые, быть может, и обусловили появление его в месте открытия. Осуществление семантических, астроар-хеологического плана реконструкций предлагается вести с использованием методов естественных наук - астрономии, геодезии, календаристики, арифметики и геометрии, не допускающих, как в гуманитарии, «вольного полета мыслей» при решении вопросов фундаментальной значимости.

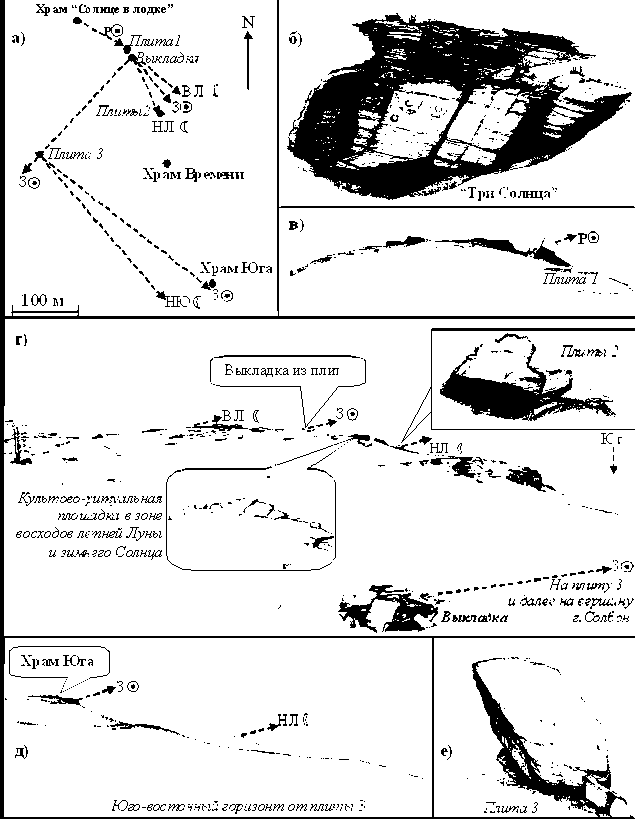

Презентация храма «Солнце в лодке» и разного назначения астропунктов западного склона Грудь-горы. Программа и цель изучения их. Для подтверждения правильности изложенных идей обратимся к результатам исследования храма «Солнце в лодке», расположенного вблизи «Храма Времени», о котором шла речь в докладе на отчетной научной сессии Института прошлого года*. Святилище было обнаружено около 15 лет назад, но не вводилось в научный оборот из-за непреодоленных в ту пору трудностей раскрытия семантики связанных с ним фигур, две из которых были тогда же названы «Солнце в лодке» (рис. 1). Изучение памятника возобновилось в июне-июле 2010 г. и проводилось с использованием описанной выше методики – с подключением к нему выявленных поблизости визирного назначения сооружений и астроплощадок наблюдения за восходами и заходами светил. Исследования нацеливались на установление связи перечисленных объектов с могильным полем южной части западного подножия Грудь-горы, получение объяснения приуроченности гробниц к совершенно определенному участку местности и на раскрытие смысла изображений, связанных со святилищем «Солнце в лодке». По результатам геодезических и астрономических исследований была составлена схема расположения объектов астрокомплекса и основных наблюдаемых астрономически значимых направлений (рис. 2, а ).

Астрономическая «обсерватория» и объекты ее, предназначенные для фиксации восхода и захода светил в особо значимые моменты года и многолетий. Главная структура многокомпонентного астрокомплекса – храм с изображениями трех Солнц, расположенный в одной из ложбин Грудь-горы (рис. 2, б) . Два круга, размещенные выше, оконтуриваются сни-

Рис. 1. Храм «Солнце в лодке».

зу серповидными (лодкообразными) дугами, по всей видимости, символами «народившейся» или «умирающей» около Солнца Луны. Третий круг, размещенный ниже, лишен такой дуги (символ уходящего за горизонт Солнца?). Круги с серпами и были восприняты при открытии храма символами двух плывущих в небесной (лунной) лодке Солнц. К нижнему краю плоскости с рисунками примыкает далеко выдвинутая вперед трапециевидная по очертаниям плита, нависшая над поверхностью земли «полка», которая служила, вероятно, для установки то ли курильниц, то ли скульптур божеств или духов. Слева, со стороны Запада, храм ограничен выступом, который отбрасывает тень на рисунки при заходе Солнца летом. Возможно, рисунки прикрывал сверху козырек, но он не сохранился (рис. 2, б ). Если так, то тень от него могла падать на рисунки в полдень с начала весеннего равноденствия, весь летний астрономический сезон вплоть до осеннего равноденствия, когда лучи всходящего Солнца могли освещать плоскость с рисунками с Востока .

Вторая структура комплекса, массивная, наклонно уложенная песчаниковая плита, была обнаружена в 100 м от храма , значительно выше его по склону, на краю крутого скального уступа, расположенного в юго-восточном секторе дальнего горизонта (рис. 2, в ). Она обратила на себя внимание четко выступающим на фоне Неба верхним краем, что навело на мысль о возможном использовании ее в качестве визира, ориентирующего взгляд на астрономически значимую точку горизонта. Эта идея нашла подтверждение в результатах специального астрономо-геодезического исследования:

Рис. 2. Храм «Солнце в лодке» и связанные с ним астропункты:

а) схема расположения астропунктов и основных направлений;

б) храм «Солнце в лодке»; в) юго-восточный горизонт от храма; г) астрономические направления, наблюдаемые от выкладки из плит; д) горизонт от плиты 3; е) плита 3. Р® – Солнце в равноденствие; З® – Солнце в зимнее солнцестояние;

ВЛ ([ – высокая летняя Луна; НЛ ([ – низкая летняя Луна.

при наблюдении от храма над этой плитой восходит Солнце в дни равноденствий (см. схему на рис. 2, а и в ).

Третья структура комплекса , открыта в нескольких метрах от уступа и наклонной плиты, визирующей направление на восход Солнца в дни равноденствий . Она представляет собой площадку, выстланную несколькими слоями плиток песчаника (рис. 2, г ). Как выяснилось в ходе астрономо-геодезических расчетов, эта структура определяла местоположение наблюдателя, который отслеживал следующие явления в юго-восточном и юго-западном секторах горизонта (рис. 2, г ).:

а – восход Солнца в дни зимнего солнцестояния ; направление отмечали специально уложенные плиты;

б – заход Солнца в дни зимнего солнцестояния ; направление указывала крупная и массивная плита, наклонно уложенная на мысу, у подножия горы ( Плита 3 на схеме, рис. 2, а, г, е ). Эта плита ориентировала взгляд наблюдателя на вершину горы Солбон, господствующей по высоте на юго-западе;

в – восход низкой и высокой летней Луны ; направление на точку восхода низкой Луны отмечало довольно громоздкое сооружение из нескольких плит, размещенное на седловине вблизи вершины горы – около крутого скального обрыва ( Плиты 2 на схеме, рис.2), а на точку восхода высокой Луны – уступ скальной кромки.

В зоне выходов летней Луны и зимнего Солнца была обнаружена культово-ритуальная площадка (рис.2, г ) в виде преднамеренно оформленного уступа.

Не менее важный факт удалось установить при проверке предположения, что большая массивная плита, наклонно уложенная далеко внизу, у подножия, на высоком обрывистом мысу, служила не только визиром на заход Солнца в дни зимнего солнцестояния , но предназначалась также для фиксации второго местоположения наблюдателя небесных явлений. Астрономо-геодезические расчеты засвидетельствовали следующее:

а – от плиты наблюдался восход Солнца в дни зимнего солнцестояния ; точку появления диска светила определяла весьма заметная деталь дальнего горизонта - край скального обрыва зоны размещения «Храма юга», описанного в докладе прошлого года;

б – от плиты наблюдался восход низкой летней Луны ; точку появления ее диска определяла заметная деталь дальнего горизонта – скальный выступ.

Юго-восточный горизонт с астрономически значимыми направлениями, наблюдаемый от плиты, показан на рис. 2, д .

Краткие итоги исследования и решение задач, поставленных до начала его. Астрономо-геодезической и календарной ориентации поиск в очередной раз подтвердил ожидаемые результаты: святилище с наскальными изображениями оказалось тесно увязанным с несколькими астрономического назначения структурами – визирами и наблюдательными площадками. А они засвидетельствовали стремление жрецов, устроителей многокомпонентной «обсерватории», фиксировать время наступлений равноденствий, осеннего, а затем весеннего; зимнего солнцестояния; рубежи перехода летней Луны из стадии низкой к высокой и от высокой к низкой; столь же точно определять окончание периода времени, близкого 19-летию. Как выяснилось, траектории движения обоих светил до крайних точек смещения по горизонту проходили вне пространства размещения могильника, что, по всей видимости, и предопределило местоположение его, близкое Югу. Изложенное подсказывает возможные варианты интерпретации трех Солнц храма. Они могли быть знаками всходящего, полуденного и заходящего Солнца или Солнца времени равноденствий и зимы. Примечательно, что фигуры «Солнца в лодке» часто выбивались на плоскостях плит тагарских могильников Июсской котловины и ее окрестностей. По-видимому, такой знак символизировал уход человека в инобытие, в Небо, и возвращение его к новой жизни на Земле наподобие того, как исчезала (сливалась с Солнцем) и вновь возвращалась на небосклон Луна, когда она то сближалась с Солнцем на Востоке, то отклонялась от него на Западе.