Храм "Трех всадников" (Эски-Кермен, Юго-Западный Крым): проблемы хронологии и интерпретации росписей

Автор: Могаричев Юрий Миронович, Ергина Алена Сергеевна

Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu

Рубрика: Византийская Таврика

Статья в выпуске: 6 т.27, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Церковь «Трех всадников» находится на юго-восточном склоне городища Эски-Кермен (Юго-Западный Крым). Свое название она получила от фрески, на которой изображены трое святых, сидящие на конях. Методы. В историографии конца XVIII - начала XX в. памятник упоминается редко. Сейчас дискуссии вокруг храма «Трех всадников» ведутся по двум направлениям: 1) была ли «церковь с фресковой росписью» здесь первоначальной, созданной в XIII в., или ей предшествовало более раннее (раннесредневековое) пещерное культовое сооружение; 2) на росписи показан только св. Георгий, представленный в трех сюжетах, св. Дмитрий, Федор и Георгий, или образы святых дополнены изображениями неких местных исторических персонажей. Анализ. Еще Н.И. Репников обосновал хронологическое тождество фресковой росписи и храма. Что касается разного качества обработки стен в «фресковой части» и остальном пространстве, то это результат подготовки скальной основы под нанесение штукатурки и последующих изображений. Этот вывод подтверждает и надпись под изображениями святых. Все варианты ее перевода соотносят воедино вырубку помещения и роспись. Таким образом, фресковая роспись в храме «Трех всадников» появилась в один хронологический период с созданием церковного помещения, вероятно, во второй половине XIII века. Что касается интерпретации изображений на фреске, то их анализ показывает, что перед нами три святых воина: Дмитрий, Феодор (Стратилат или Тирон) и Георгий. Их совместные изображения, в отличие от «тройственного св. Георгия», известны и на других памятниках Крыма. Результаты. Все попытки «найти» в мартирии «Трех всадников» «ранний храм» не обоснованы. Церковь была вырублена и расписана во второй половине XIII века. На росписи изображены св. Дмитрий Солунский, Федор (Стратилат или Тирон) и Георгий Победоносец. Вклад авторов. Ю.М. Могаричевым подготовлены разделы об историографии и особенностях рассматриваемого памятника. А.С. Ергиной исследовались искусствоведческие аспекты.

Византия, крым, эски-кермен, пещерные церкви, фрески, храм

Короткий адрес: https://sciup.org/149142325

IDR: 149142325 | УДК: 75.052(477.75)+72.684(477.75) | DOI: 10.15688/jvolsu4.2022.6.3

Текст научной статьи Храм "Трех всадников" (Эски-Кермен, Юго-Западный Крым): проблемы хронологии и интерпретации росписей

DOI:

Цитирование. Могаричев Ю. М., Ергина А. С. Храм «Трех всадников» (Эски-Кермен, Юго-Западный Крым): проблемы хронологии и интерпретации росписей // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2022. – Т. 27, № 6. – С. 30–45. – DOI:

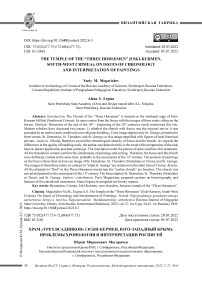

Введение. Церковь «Трех всадников» находится на юго-восточном склоне городища Эски-Кермен (Юго-Западный Крым). Она высечена в отдельном обломке скалы и свое условное название получила от сюжета стенописи, на которой изображены трое святых, сидящие на конях (рис. 1–4). Это один из самых известных памятников скальной архитектуры Таврики, а росписи являются наиболее хорошо сохранившимися и «читаемыми» среди всех росписей пещерных церквей Крыма. При этом, учитывая, что на фреске не указано, каких именно святых изобразил художник, это и один из самых «дискуссионных» культовых внутрискальных объектов Крыма.

Методы. Несмотря на достаточно обширную историографию пещерных сооружений Таврики конца XVIII – начала XX в. [23, с. 11–26; 36, с. 15–22], храм «Трех всадников» упоминается достаточно редко.

Ф.К. Маршал фон Биберштейн в конце XVIII – начале XIX в. сделал копию надписи, помещенной художником под изображениями святых воинов [35, с. 597, ил. 41]. Ее дата в настоящее время утрачена. В.М. Григорович в 1873 г. сообщал, что разглядел окончание 67 – то есть 12... годов. При этом он упомянул о надписи бегло, в контексте повествования о присутствии в Крыму первых ссыльных христиан [8, c. 15–16].

Первое научное описание памятника составил А.С. Уваров в 1848 году. По его мнению, на фреске запечатлены слева направо св. Дмитрий, св. Георгий, св. Федор Страти-лат (как вариант, св. Прокопий или св. Меркурий) [25, с. 273–274].

По Д.М. Струкову: «Предполагаю: Святых Архангела Михаила, мучеников Георгия и Дмитрия» [9, л. 24].

В.В. Латышев, по копиям Ю.А. Кулаков-ского и А.Л. Бертье-Делагарда, опубликовал перевод надписи [20, с. 47–48].

А.Л. Бертье-Делагард, по сообщению В.В. Латышева, считал, что на фреске поме- щен «св. Георгий в трех различных положениях» [21, с. 152].

Церковь упоминается в публикации о результатах Второй учебной экскурсии Симферопольской мужской гимназии [31, с. 115] и путеводителе Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы [19, с. 406].

Н.Л. Эрнст, составивший научное описание церкви, датировал храм XIV–XV вв., отметив, что росписи обновлялись и в XVIII в. [36, с. 30–32]. По мнению исследователя, здесь изображены: «...вероятно Георгий Победоносец или Федор Стратилат, Дмитрий Солунский и Федор Тирон. Вернее всего – два Федора и Георгий» [36, с. 32].

И.Э. Грабарь, посетивший Эски-Кермен в период работы там экспедиции Н.Л. Эрнста [36, с. 34], упомянул: «Пришли в погребение с фреской Дм. Солунского (?), Георгия и Феодора Стратилата (?)» [27, с. 118].

Н.И. Репников, основываясь на мнении В.В. Латышева и В.М. Григоровича, датировал создание храма XIII веком. Ученый обошел проблему идентификации изображенных на фреске, отметив, что имен не сохранилось [33, с. 108–110; 32, л. 132].

А.Л. Якобсон полагал, что росписи, на которых представлен св. Георгий, выполнены рукой большого мастера в XIII в. [37, c. 101].

О.И. Домбровский рассматривал так изображенных: в центре Георгий Победоносец, а по бокам от него – местные воины, павшие в боях, над могилою которых и был сооружен мартирий. Датировал исследователь роспись началом XIII в. [14, с. 34–42].

По мнению Е.Г. Овчинниковой, на росписях изображен только св. Георгий, представленный в сюжетах: «чудо со спасенным из плена пафлагонским отроком»; «поражение копьем дракона»; «надежный защитник, готовый прийти на помощь» [29, с. 230–232].

А.В. Мальгин и М.Р. Мальгина рассматривали фреску в контексте гипотезы Н.Л. Эрнста, дополнив последнюю рядом аргументов [22].

По мнению Ю.М. Могаричева, росписи следует датировать XIII в., а изображают они Дмитрия Солунского, Федора Стратилата и Георгия Победоносца [26, с. 49–51; 25, с. 275– 278].

Э.М. Корхмазян предполагала, что храм «Трех всадников» принадлежал армянской общине, а на фреске помещен святой Саркис со своим сыном Мартиросом [18, с. 143–148].

Н.Е. Гайдуков посчитал возможным утверждать, что роспись была нанесена только при перестройке первоначального храма, для чего в этой части помещения были подтесаны стена и потолок. Соответственно, «ранняя» церковь является «переходным звеном от до-иконоборческого к постиконоборческому» типу [6, с. 170–172; 7, с. 201–204; и др.].

В.П. Степаненко, датировавший памятник серединой XIII в. [34, с. 452–457], и А.Ю. Виноградов, относящий росписи ко второй половине этого столетия, также писали о тройственном изображении св. Георгия. При этом последний автор солидаризовался с мнением Н.Е. Гайдукова о вторичности «церкви с фресками» [3].

И.Г. Волконская пришла к выводу, что храм «Трех всадников» имеет связь с другим пещерным храмом городища – «Успения». По ее мнению, обе церкви были расписаны одной артелью мастеров в один и тот же сезон. Произошло это в последней четверти XIII в. [4, с. 223–225].

Болгарский исследователь Г. Атанасов считает, что на фреске изображены св. Дмитрий, св. Феодор и св. Георгий [2, с. 248–249].

Е.Н. Осауленко пришел к выводу, что всадник-змееборец – это св. Феодор. Основанием для такого заключения послужили выявленные им у этого изображения, в его первоначальном варианте, «остатки кудрявой бороды». Росписи же, по его мнению, были созданы во второй половине XIII в. [30, с. 131].

Немецкая исследовательница А. Плон-тке-Люнинг – сторонница версии, что все три всадника – это св. Георгий. Правда, в человеческой фигуре на крупе коня правого наездника она видит изображение «архонта Эски-Кермена» [39, S. 251–269].

Н.Е. Днепровский, отвергая гипотезу о «троичном Георгии», отождествляет фигуру на крупе коня с усопшим жителем Эски-Кер-мена, ради которого «и был расписан храм». Средний образ – один из двух Федоров (Тирон или Стратилат). Левый однозначно не интерпретируется [10, с. 25–33; 11, с. 64]. Этот же автор, вслед за Н.Е. Гайдуковым, пишет о двух периодах в истории церкви «Трех всад- ников», датируя первоначальный храм периодом раннего Средневековья [12, c. 53–55].

Анализ. Датировка. Необходимо установить: предшествовало ли «храму с фреской» более раннее культовое сооружение. Напомним заключение Н.И. Репникова: «Грунт изображения заготовлен в раз, не имеет ни разрывов, ни швов, был по сырой штукатурке расписан сразу. На стенах нет ни малейшего намека на штукатурку, гладкая их поверхность не удержала бы известкового намета. Позднейших переделок в храме нет, приведенный текст надписи говорит, что роспись одновременна устройству самого храма» [33, с. 109]. Как видим, исследователь обоснованно доказал хронологическое тождество фресковой росписи и храма. Что касается разного качества обработки стен в «фресковой части» и остальном пространстве, заметим: прежде чем наносить штукатурку под росписи на стену (особенно скальную), ту всегда дополнительно готовили. Учитывая, что стенопись занимает лишь часть стены, то специально обработали именно тот участок, где должна помещаться фреска. Так что разный характер подтески в нашем случае не может рассматриваться как хронологический репер.

Утверждая, что памятник является «переходным звеном от доиконоборческого к постиконоборческому» типу, во главу угла Н.Е. Гайдуков ставит исключительно литургическое устройство культовых помещений (как он его понимает). Как показали современные исследования, заключения об отражении богослужебных ритуалов в плане конкретного храма чаще всего носят гипотетический характер. В средневизантийский период внешние формы христианского культа существенно стабилизировались и, следовательно, возможность их соотнесения с архитектурными формами ограничена [28, с. 271].

Таким образом, сооружение храма и появление в нем росписей относятся к одному хронологическому периоду. Как нам представляется, указанный вывод подтверждает и надпись под изображениями трех святых [3] (рис. 5).

Все варианты ее перевода [20, с. 47–48; 36, c. 32; 27, с. 118; 3; 14, c. 39; 10, с. 16], каковы бы нюансы ни отмечали переводчики, соотносят воедино вырубку помещения и роспись. В связи с этим предположение, что «сло- ва “вырублены и расписаны” относятся не к первоначальному сооружению храма» [3], выглядит малореальным. Его можно было бы принять, если бы речь шла о сооружении придела, но предположение, что автор текста таким образом обозначил небольшую прирубку под фреску, а не создание всего церковного помещения, представляется нелепым.

В 2017 г. А.И. Айбабиным и Э.А. Хай-рединовой исследован участок Эски-Кермен-ского некрополя, на котором стали хоронить в XIII в., после начала функционирования мар-тирия «Трех всадников» [1, с. 279].

Учитывая изложенное, вероятнее всего, рассматриваемый памятник и его фресковые росписи были созданы в XIII веке. Как отметил А.Ю. Виноградов, ближайшая аналогия надписи из церкви «Трех всадников» – это надпись из «Храма География» (Инкерман), датирующаяся 1272–1273 гг. [3]. К такому же выводу пришел и Е.Н. Осауленко [30, с. 131]. Вероятно, это позволяет сузить дату сооружения и росписи церкви до второй половины указанного столетия.

Интерпретация росписи. Заключения А.С. Уварова, Н.Л. Эрнста, Г. Атанасова и, конечно, И.Э. Грабаря, позволяют обоснованно отбросить версии о «трех Георгиях» и «портретах реальных местных деятелей». Казалось бы, аргументом в пользу нахождения на фреске исключительно св. Георгия является то, что все трое святых изображены безбородыми юношами (см., например: [34, с. 454– 455]). Известно, что в Византии св. Георгий «изображается безбородым юношей, с густыми кудрявыми волосами, доходящими до ушей» [15], в отличие от Феодора Стратила-та и Феодора Тирона, которых художники показывали мужчинами средних лет с бородой [34, с. 454]. В целом гипотеза о «трех Георгиях» закрепилась в историографии как основная после издания монографии О.И. Домбровского, где он поместил прорись «безбородых» фресковых изображений (рис. 6) после их копирования, расчистки и реставрации, которыми он сам руководил [14, с. 9]. Именно эта «постреставрационная версия» изображений О.И. Домбровского и стала основой для последующих выводов Е.Н. Овчинниковой, В.П. Степаненко и др. Е.Н. Осауленко обратил внимание на фрагменты бороды средне- го святого. Она отчетливо просматривается и на рисунке М.Б. Вебеля (сер. XIX в.) из «Неизданного альбома А.С. Уварова» [25, с. 8]. Причем это лучше всего видно на том варианте, который опубликован на сайте Государственного исторического музея (Инв. ном. МФ/2-2172, ном. ГИМ 105190/245, Ном. ГК 17198725) (рис. 7, 8) [17]. В паспорте экспоната указано: «бумага, акварель». Соответственно, ГИМовский рисунок, несомненно, является оригиналом, с которого были изготовлены известные по другим публикациям гравюры (рис. 9). При этом в защиту О.И. Домбровского стоит отметить, что уже во второй половине XIX в. борода плохо просматривалась. По крайней мере, Д.М. Струков на своем рисунке росписи (1886 г.), правда, весьма приблизительном, ее не показал (рис. 10).

Таким образом, перед нами изображение трех святых воинов: Дмитрия, Феодора (Стратилата или Тирона) и Георгия. Известно, что эти трое святых совместно почитались представителями византийской аристократии, а Неофит Кипрский (вторая половина XII – начало XIII в.) определяет их как соратников и сопричастников [5, с. 63]. Их совместные изображения хорошо известны в византийском искусстве с VI в., а с XII в. получили широкое распространение [15]. Часто св. Георгия также изображали в паре с св. Дмитрием. Отметим, последний и рисовался юношей без бороды [15]. Что касается Крыма, три святых воина вместе представлены на иконе (XII в.), найденной при исследовании Херсонеса [38, с. 164]. Среди росписей пещерных церквей их изображение есть: в храме «Донаторов» (середина XIV в., округа того же Эски-Кермена) [25, с. 265–268]; церкви Южного монастыря Мангупа (XV в.) [24, с. 51].

В Византии была известна и композиция двойного чуда: «Чудо о змии» и «Чудо с отроком» [15]. Однако там речь идет не о «тройном чуде», а только о двойном. А впервые такая объединенная композиция встречается только на иконе 20-х гг. XIV в., а распространение она получила с XV в. [15]. Заметим, что ни один из сторонников «троичности св. Георгия» на фреске храма «Трех всадников» не смог привести ни одной аналогии ни на памятниках византийского круга, ни еще где-либо.

Таким образом, можно сделать вывод, что совместное изображение св. Георгия, Дмитрия и Федора является традиционным как для византийского искусства в целом, так и для средневекового Крыма. Мы не знаем примеров среди византийских, в том числе и крымских, памятников, где был бы одновременно изображен св. Георгий в трех сюжетах.

Нашу гипотезу подтверждает надпись под фреской, где в отношении изображенных стоит множественное число в родительном падеже. Попытки объяснить упоминание одного св. Георгия во множественном числе («изображен мученик в трех деяниях и, соответственно, в трех иконографических типах» [34, с. 456]; три образа св. Георгия воспринимались «как три святых», а в качестве аналогии указан культ двух Федоров в соседнем Черкес-Кермене [3]) выглядят неубедительными. Во-первых, св. Георгий – это один персонаж, а св. Федоры – разные. Во-вторых, если версию, что изображения на фреске воспринимались как разные святые местными прихожанами, еще можно как-то допустить, то крайне сложно поверить, что так св. Георгия воспринимал церковный живописец, без сомнения, достаточно хорошо разбиравшийся в христианской агиографии и однозначно использовавший в надписи по отношению к святым форму множественного числа. Особо заметим, что крымские эпиграфические находки свидетельствуют о хорошей образованности их авторов [16, с. 101].

Результаты. Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод: фресковая роспись в храме «Трех всадников» появилась в один хронологический период с созданием церковного помещения, вероятно, во второй половине XIII в. Анализ росписей показывает, что перед нами три святых воина: Дмитрий Солунский, Феодор (Стратилат или Тирон) и Георгий Победоносец.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Вид на храм «Трех всадников». Фото

Fig. 1. Eski-Kermen. View of the Temple of “Three Horsemen”. Photo

Рис. 2. Храм «Трех всадников», внутренний вид. Фото

Fig. 2. The Temple of the “Three Horsemen”. The interior view. Photo

Рис. 3. Храм «Трех всадников», внутренний вид. Акварель. Из «Неизданного альбома А.С. Уварова» Fig. 3. Temple of the “Three Horsemen” interior view. Watercolor after “Unedited album of A.S. Uvarov”

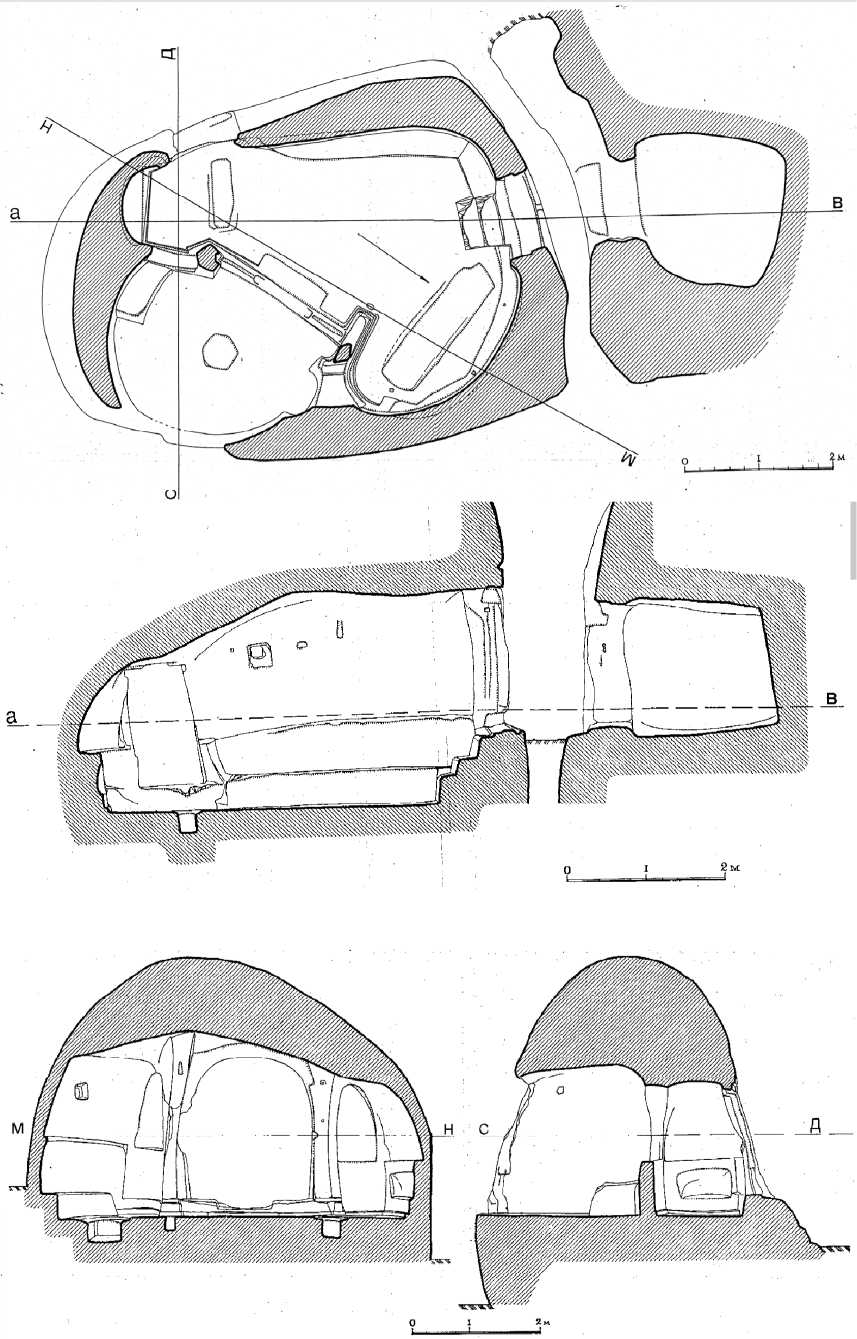

Рис. 4. Храм «Трех всадников». План. Разрезы

Fig. 4. Temple of the “Three Horsemen”. Plan. Cuts

Список литературы Храм "Трех всадников" (Эски-Кермен, Юго-Западный Крым): проблемы хронологии и интерпретации росписей

- Айбабин, А. И. Раскопки некрополя у храма «Трех всадников» на склоне плато Эски-Кермен / А. И. Айбабин, Э. А. Хайрединова // Труды Государственного Эрмитажа. - 2019. - Т. 99. - С. 266-280.

- Атанасов, Г. Свети Георги Победоносец. Култ и образ в православния изток през средновеко-вието / Г. Атанасов. - София : Зограф, 2001. - 434 с.

- Виноградов, А. Ю. Эски-Кермен. Строительная надпись неизвестного, 2 пол. XIII в. / А. Ю. Виноградов // Древние надписи Северного Причерноморья (IOSPE). Т. V Византийские надписи. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http:// iospe.kcl.ac.uk/5.219-ru.html (дата обращения: 20.03.2022). - Загл. с экрана.

- Волконская, И. Г. Эски-Керменские фрески. Новые исследования / И. Г. Волконская // Церковные древности. - Симферополь : Универсум, 2005. - С. 217-239.

- Воронин, К. В. Стеатитовая икона с образами великомучеников Федора, Георгия, Дмитрия из раскопок в Херсонесе и ее культурно-исторический контекст: изображения триумвирата святых воинов в христианском искусстве XII-XIII вв. / К. В. Воронин // Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока. - М. : Пробел-2000, 2019. - С. 60-64.

- Гайдуков, Н. Е. Литургические датировки некоторых пещерных храмов Таврики / Н. Е. Гайдуков // О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических. - Киев : Стилос, 2004. - С. 167-174.

- Гайдуков, Н. Е. Сакральное пространство и литургические устройства в доиконоборческих пещерных храмах Юго-Западной Таврики / Н. Е. Гайдуков // Иеротопия. - М. : Индрик, 2006. - С. 186-215.

- Григорович, В. И. Записка антиквара о поездке его на Калку и Калмиус, в Корсунскую землю и на южные побережья Днепра и Днестра / В. И. Григорович. - Одесса : Тип. Францова, 1874. - 48 с.

- Дело Императорской Археологической Комиссии о раскопках художника Д. М. Струкова в губерниях: Московской, Владимирской, Смоленской, Ярославской, Тульской, Калужской и Кубанской обл. // Научный архив Института истории материальной культуры РАН. - Ф. 1. - 1889. - Д. 87. - 90 л.

- Днепровский, Н. В. Новое в интерпретации пещерного храма «Трех всадников» на городище Эски-Кермен / Н. В. Днепровский // Дивногорский сборник. Вып. 5. - Воронеж : Науч. кн., 2015. - С. 7-35.

- Днепровский, Н. В. Некоторые проблемы исследования фрески Эски-Керменского храма «Трех всадников» / Н. В. Днепровский // Бахчисарай : Археология, история, этнография. - Бахчисарай ; Белгород : Константа, 2018. - С. 55-69.

- Днепровский, Н. В. К вопросу о строительной периодизации храма «Трех всадников» на городище Эски-Кермен / Н. В. Днепровский // Спелеология и спелестоология. - 2021. - № 2. - С. 38-58.

- Днепровский, Н. В. К вопросу о надписи, обнаруженной В.И. Григоровичем в округе Черкес-Кермена / Н. В. Днепровский, М. М. Чореф // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. - 2013. - Вып. V - С. 187-194.

- Домбровский, О. И. Фрески средневекового Крыма / О. И. Домбровский. - Киев : Изд-во АН УССР, 1966. - 110 с.

- Жарикова, Т. А. Георгий. Иконография / Т. А. Жарикова // Православная энциклопедия. Т. 10. - М. : Православная энциклопедия, 2009. -Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https:// www.pravenc.ru/text/162188.html (дата обращения: 20.03.2022). - Загл. с экрана.

- Евдокимова, А. А. Византийские надписи Крыма, формулы и лингвистические особенности / А. А. Евдокимова // Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока. - М. : Пробел-2000, 2019. - С. 95-104.

- Изобразительные материалы к изданию «Собрание карт и рисунков к исследованиям о древностях Южной России и берегов Черного моря, графа Алексея Уварова» (СПб., 1851-1853). - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://catalog.shm.ru/ entity/OBJECT/6236537?kit=625516286&index=32 (дата обращения: 20.03.2022). - Загл. с экрана.

- Корхмазян, Э. М. Новые данные о фреске в Эски-Кермене / Э. М. Корхмазян // Историко-филологический журнал НАН РА. - 1998. - № 3. -С. 143-148.

- Крым. Путеводитель Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы. - Симферополь : Тип. Губерн. земства, 1914. - 686 с.

- Латышев, В. В. Сборник греческих надписей христианских времен из Южной России / В. В. Латышев. - СПб. : Тип. АН, 1896. - 144 с.

- Латышев, В. В. Заметки к христианским надписям из Крыма / В. В. Латышев // Записки Одесского общества истории и древностей. - 1897. -Т. XX. - С. 149-162.

- Мальгин, А. В. К вопросу об интерпретации фрески «Храма трех всадников» в Эски-Кермене (по материалам фонда А.Л. Бертье-Делагар-да архива Крымского республиканского краеведческого музея) / А. В. Мальгин, М. Р. Мальгина // Известия Крымского республиканского краеведческого музея. - 1993. - № 2. - С. 4-7.

- Могаричев, Ю. М. Пещерные сооружения средневековых городищ Юго-Западного Крыма (вопросы классификации, хронологии, интерпретации) / Ю. М. Могаричев // Проблемы истории «пещерных городов» в Крыму. - Симферополь : Таврия, 1992. - С. 5-132.

- Могаричев, Ю. М. К вопросу о периодизации фресковых росписей пещерной церкви Южного монастыря Мангупа / Ю. М. Могари-чев, А. С. Ергина // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Ре-гионоведение. Международные отношения. -2019. - Т. 24, №№ 6. - С. 47-63. - DOI: https://doi.org/ 10.15688/jvolsu4.2019.6.4

- Могаричев, Ю. М. «Пещерные города» Горной Юго-Западной Таврики в описании А. С. Уварова / Ю. М. Могаричев. - Симферополь : Бизнес-Информ, 2019. - 344 с.

- Могаричев, Ю. М. Пещерные церкви Тав-рики / Ю. М. Могаричев. - Симферополь : Таврия, 1997. - 384 с.

- Могаричев, Ю. М. Фресковые росписи пещерных церквей Юго-Западной Таврики: версия И.Э. Грабаря / Ю. М. Могаричев, А. С. Ергина // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. - 2020. - Т. 25, №> 6. - С. 116-130. -DOI: https://doi.Org/10.15688/jvolsu4.2020.6.8

- Мусин, А. Е. Литургические особенности храма / А. Е. Мусин // Археологический альманах. -2015. - №> 32 : Древности Семидворья I. - С. 271-304.

- Овчинникова, Е. С. Вновь открытый памятник станковой живописи из собрания Государственного Исторического музея / Е. С. Овчинникова // Византийский временник. - 1976. - Т. 37. -С. 228-234.

- Осауленко, £. М. Збираючи мозащу знов : Середньов1чт фрески Кримсько! Готл / £. М. Осауленко // Collegium. - 2008. - №> 24. - С. 127-146.

- Попов, А. Н. Вторая учебная экскурсия Симферопольской мужской гимназии / А. Н. Попов. - Симферополь : Тавр. губерн. тип., 1888. - 121 с.

- Репников, Н. И. Материалы к археологической карте Юго-Западного нагорья Крыма / Н. И. Реп-ников // Архив Института истории материальной культуры РАН. - Ф. 10. - Д. 10. - 387 л.

- Репников, Н. И. Эски-Кермен в свете археологических разведок 1928-29 гг. / Н. И. Репников // Известия Государственной академии истории материальной культуры. Готский сборник. - 1932. -Т. 12, Вып. 1-8. - С. 107-152.

- Степаненко, В. П. К иконографии фрески храма «Трех всадников» под Эски-Керменом / В. П. Степаненко // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. - 2003. - Вып. X. - С. 452-457.

- Тункина, И. В. Археолого-этнографичес-кие исследования Ф.К. Маршала фон Биберштей-на в Восточном Крыму и на Кавказе в конце XVIII в. (по неизданным архивным документам) / И. В. Тункина // Человек и древности / отв. ред. И. С. Каме-нецкий, А. Н. Сорокин. - М. : Гриф и К, 2010. -С. 588-610.

- Эрнст, Н. Л. Эски-Кермен и пещерные города Крыма / Н. Л. Эрнст // Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии. -1929. - Т. 3 (60). - С. 15-43.

- Якобсон, А. Л. Средневековый Крым / А. Л. Якобсон. - М. ; Л. : Наука, 1964. - 232 с.

- Яшаева, Т. Наследие византийского Херсона / Т. Яшаева, Е. Денисова, Н. Гинькут, В. Залесская, Д. Журавлев. - Севастополь : Телескоп ; Остин : Институт классической археологии, 2011. - 708 с.

- Plontke-Lüning, A. Ein Herr vom Eski Kermen? Überlegungen zum "Dreireiter-Bild" in der Felskapelle am Südwesthang des Eski Kermen / A. Plontke-Lüning // Die Höhensiedlungen im Bergland der Krim. Umwelt, Kulturaustausch und Transformation am Nordrand des Byzantinischen Reiches / hrsg. von S. Albrecht, F. Daim, M. Herdick. - Mainz : Verl. des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2013. -S. 251-269.