Храм времени и связанные с ним комплексы сакрального характера (к проблеме функционирования астральных структур святилища эпохи палеометалла Северной Хакасии)

Автор: Ларичев В.Е., Гиенко Е.Г., Паршиков С.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521540

IDR: 14521540

Текст статьи Храм времени и связанные с ним комплексы сакрального характера (к проблеме функционирования астральных структур святилища эпохи палеометалла Северной Хакасии)

За три десятилетия систематического обследования долины р. Белый Июс в районе Сундуков (предгорья Кузнецкого Алатау) были обнаружены многочисленные, разного вида объекты древних культур. Особый интерес среди них неизменно привлекали памятники, выявленные у подножий и на склонах группы возвышенностей со скальными вершинами, именуемых местными жителями Грудь-горой. Эти памятники воспринимались неким центральным звеном, связующим воедино всё культурно обустроенное пространство от храмов и могильников Саратского Сундука (Кобяково) и горы Сохатин (Подлиственки) на севере и до правобережных гор окрестностей сел Фыркал и Малое Кобежиково на юге (продолжение гряды Сундуков левобережья Белого Июса и его притоков – рек Черемушка, Черная и Кизилка).

Разведочные поиски проводились в конце 80-х гг. прошлого века сначала на западных склонах Грудь-горы. Тогда удалось обнаружить наскальные рисунки, древние туры, сложенные из плиток песчаника, сложноструктурный астрокомплекс из вертикально вкопанных плит и загадочного назначения объект с веером крупных, горизонтально уложенных плит. Повторное обследование западных, а затем и восточных склонов возобновилось лишь через полтора десятка лет с целью дополнительного изучения наскальных изображений и их фиксации. Тогда-то и был найден самый интересный из памятников, названный « Храмом Времени » [Ларичев, 2004], а поблизости от него – миниатюрное святилище «Алтарь» с изображениями трех солнц и каменной выдвинутой вперед полкой. Она предназначалась, видимо, для установки курильниц и размещения жертвенных подношений.

Первому памятнику и функционально связанным с ним объектам прилегающей (в пределах видимости) округи посвящен этот доклад. Работа велась в русле программы, изложенной на предшествующей научной сессии ИАЭТ СО РАН [Ларичев, Гиенко, Паршиков, Прокопьева, 2008]. Задача состояла в том, чтобы подтвердить идею рациональности увязывания основного объекта изучения (положим, наскальных изображений)

с культурными комплексами, территориально близкими или удаленными от объекта, но, возможно, функционально связанными с ним. Глубинная подоплека такого, не лишенного технических сложностей, изыскания с использованием нетрадиционных методики и технологий , а также должной новизны инструментария , нацеливалась на отход от традиционного метода отыскания смысла знаков и образов первобытного искусства. Того метода, который В.И. Равдоникас иронично назвал « механистической трактовкой » и с чем безуспешно пытался « покончить » ещё в конце 30-х годов прошлого века [Ларичев, 2009 а ; 2009 б , в печати].

Храм Времени как астроархеологический объект. При работе в поле над расшифровкой календарной знаковой «записи» возникла мысль о том, что внутреннее пространство храма, ориентированного центральной осью входа на юг, освещается лишь в зимние месяцы, когда Солнце смещается низко над южным горизонтом, но полностью уходит в тень, когда наступают месяцы астрономических весны и лета.

Эта идея требовала, разумеется, строгой проверки специалистами – астрономами и геодезистами, вооруженными соответствующим инструментарием и неординарными методами их использования. Именно это и осуществили сотрудники и студенты Сибирской государственной геодезической академии в 2009 г. В ходе тщательных геодезических и астрономических измерений, а также дулжных расчетов использовались навигационный спутниковый приемник, электронный теодолит, программируемый микрокалькулятор, электронный тахеометр с лазерным прицелом, лазерная рулетка и электронный наклономер . С помощью последних трех приборов производились промеры внутреннего пространства храма . Обработанные данные позволили реконструировать, картины того, что именно наблюдал древний человек в определенное время и в определенном месте. При выполнении измерений рассматривались два варианта расположения наблюдателя: 1 – на площадке перед храмом (предполагалось, что в древности жрец осуществлял обзор горизонта и одновременно вел наблюдение за освещенностью внутренних деталей храма ); 2 – внутри храма .

Работа началась с определения географических координат храма навигационным спутниковым приемником с точностью 2–5 м и ориентировки всего комплекса по астрономическому азимуту с точностью 0,2' (рис. 1, а ). Далее были измерены горизонтальные и вертикальные направления на характерные точки горизонта и вычислены соответствующие склонения суточных параллелей. Эти операции позволили определить места восходов Солнца в дни летнего и зимнего солнцестояний, а также в равноденствия (результаты см. на рис. 1, а , б , в ). Из отмеченных на рисунке точек, рукотворной оказалась лишь одна – массивная, намеренно подпертая и круто приподнятая плита (рис. 1, б ; см. отметку –28^^). Как выяснилось, она предназначалась для фиксации места восхода низкой полной летней Луны со склонением –28^^. Приметной была также точка восхода Солнца в дни летнего солнцестояния. Дневное светило всходило у края башневидно-

Рис. 1. « Храм Времени » и связанные с ним сакральные скульптуры: а – взаимоположение храма и святилища с наскальными изображениями; точка восхода Солнца в дни летнего солнцестояния (второй справа башневидный выступ); б – астрономически значимые точки горизонта, наблюдаемые из храма ; в – точка восхода Солнца в осеннее и весеннее равноденствия, когда начинают освещаться насечки (см. б ); г – точка захода Солнца в дни зимнего солнцестояния над вершиной горы Солбон ( Венера ).

го выступа над святилищем с наскальными изображениями , расположенными в полусотне метров от храма (рис. 1, а ; см. отметку 23,9^^ и надпись «Святилище с наскальными изображениями»). Угол рельефного уступа на дальнем горизонте тоже можно считать заметной для наблюдателя точкой. Там, у подножия уступа, ожидался восход Солнца в дни зимнего солнцестояния (рис. 1, б ; см. отметку –23,9^^). Бесспорных указателей точки восхода Солнца в дни равноденствий при осмотре горизонта от храма выявить не удалось. Возможно, они не сохранились или остатки их скрывает растительность.

Определение ориентировки храма (см. на рис. 1, б отметку «Основная ориентация оси храма ») и реконструкция его освещенности Солнцем в течение года преподнесли в особенности оптимистические результаты. А все дело в том, что при ориентировке оси храма на юг, Солнце практически не «заглядывает» внутрь храма летом . Чтобы представить, как освещает внутреннюю полость его осеннее, зимнее и весеннее Солнце, пришлось решать нетривиальные геодезические и астрономические задачи. Для того сначала были проведены натурные наблюдения горизонта изнутри храма и осуществлены линейные и угловые замеры его стенок. Далее последовало определение ориентировки всего сооружения по азимуту с точностью 30'. С помощью серии угловых и линейных измерений электронным тахеометром было выполнено «сканирование» сооружения с целью получения трехмерной модели его камеры , а также измерены возможные горизонтальные и вертикальные направления, наблюдаемые из храма как в пределах входа в него, так и через проемы по левому и правому краям боковых стенок, оформленных, полагаем, преднамеренно. Все эти операции исполнялись с использованием лазерного луча электронного тахеометра .

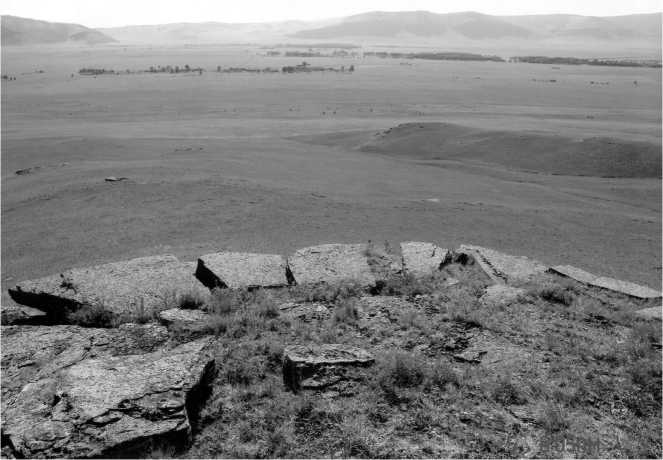

Результаты определения ориентировки храма в целом и его главного элемента – ребра с насечками у восточной стенки, позволили сделать выводы о связи памятника с другими астроархеологическими объектами ближайшей округи. Так, выяснилось, что центральная ось храма была ориентирована на юг по азимуту 352,75^^ ± 0,5^^ (см. рис. 1, б ). В том направлении виден край скального обрыва, где в 80-е годы удалось обнаружить упомянутое выше «загадочное сооружение» с веером горизонтально уложенных тяжеловесных песчаниковых блоков и вертикально установленной плитой в центре (см. на рис. 1, б отметку « Храм Юга »; см. также рис. 2).

Реконструкцию освещенности Солнцем внутренней полости храма в течение года по результатам выполненных измерений можно представить следующим образом: летнее Солнце, поднимаясь высоко на юге, оставляет в тени все стенки сооружения, а также насечки на ребре . Так продолжается вплоть до наступления осеннего равноденствия. В этот день лучи восходящего Солнца впервые в году проникали сквозь восточный проем, освещая край ребра с насечками, а далее, к полудню, лучи проникали внутрь, полностью освещая пол храма, прикрытый у входа плитой, но оставляя в тени заднюю стенку камеры (рис. 1, б и в ) .

Рис. 2. « Храм Юга » с веером горизонтально уложенных песчаниковых плит. С другой точки наблюдения, обозначенной наклонно установленной плитой, – « Храм восхода Солнца в дни зимнего солнцестояния ».

По мере приближения к зиме, Солнце начинало всходить с каждым утром правее и правее (т.е. ближе и ближе к югу), вследствие чего освещалось все большее и большее количество насечек (см. рис.1, б ) . Понемногу расширялась и площадь освещенности задней стенки храма. Процесс этот завершался в дни зимнего солнцестояния. Тогда освещенными оказывались все насечки и примерно 75% задней стенки . Не менее интересная картина наблюдалась и при заходе Солнца в те же дни зимнего солнцестояния: лучи светила проникали внутрь храма через западный проем и освещали еще раз всю восточную стенку его и все насечки (рис. 1, г ) .

После зимнего солнцеворота начинался обратный процесс, связанный с началом смещения точек восходов и заходов Солнца на север. Он, этот процесс, завершался восходом дневного светила в день весеннего равноденствия, когда крайние насечки освещались в последний раз (рис. 1, б и в ). Тогда же начинали день за днем исчезать в тени все детали внутреннего пространства храма , чтобы через полгода, в день осеннего равноденствия, лучи Солнца вновь впервые осветили крайние насечки, знаменуя окончание летнего астрономического сезона и начало второго полугодия – осенне-зимнего, когда светило пребывало в южной половине Мира, расположенной ниже небесного экватора (рис. 1, б и в ).

Использование новых методов анализа храмового сооружения позволило раскрыть его неизвестное ранее функциональное назначение – уникаль- ного светотеневого определителя времени наступления сезонных перемен в течение всего года и точной фиксации моментов равноденствий и солнцестояний. Храм Времени был и местом, откуда велись прямые наблюдения восходов и заходов светил на горизонте. Он представлял собой одну из главных структур сакрально обустроенной местности, в которую входили святилище с наскальными изображениями, приметные места восходов светил и «Храм юга». Результат поиска подтвердил идею возможности связи изучаемого объекта с другими культурными комплексами, размещенными как вблизи, так и на значительном от него удалении.