Храмовый городской центр на Уйбате (вторая половина VIII - начало XIII в., Хакасия)

Автор: Кызласов И. Л.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 265, 2021 года.

Бесплатный доступ

В 1971-1973 гг. профессором Л. Р. Кызласовым в Хакасии были обнаружены два города, не упомянутые в письменных источниках и не значившиеся на древних арабских картах. В обоих городах некогда стояли кирпичные храмы, руины которых выделялись большими буграми. Описания ал-Масуди, аш-Шахристани и ат-Демишки помогли понять и отождествить неожиданное разнообразие типов раскопанных культовых зданий и сооружений. Они оказались манихейскими храмами.

Южная сибирь, хакасия, городская археология, раннее средневековье, храмы, манихейство

Короткий адрес: https://sciup.org/143178352

IDR: 143178352 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.265.201-209

Текст научной статьи Храмовый городской центр на Уйбате (вторая половина VIII - начало XIII в., Хакасия)

Прорыв в поисках средневековых городов Хакасии также был совершен археологической экспедицией Московского университета. В 1971–1973 гг. профессором Л. Р. Кызласовым были обнаружены два города, не упомянутые

1 Работа выполнена в рамках государственного задания АААА-А18-118011790092-5 «Археологические и антропологические источники и верификация гипотез: методические аспекты фундаментального знания и полевых исследований».

в письменных источниках и не значившиеся на древних арабских картах. Основные постройки там были деревянными и сырцовыми, и городские остатки не были видны на поверхности, застраивались или распахивались в советские годы. Но в обоих городах некогда стояли кирпичные храмы, руины которых выделялись большими буграми. Так, в горах Батенёвского кряжа, на р. Бюре (хакасское Пÿÿр-суғ) в котловине Соргá, был отыскан древнехакасский город, территорию которого теперь занимает поселок железнодорожной станции Ербинская. Археологически изученное там в 1972–1973 гг. храмовое здание VIII–X вв. имело большие размеры, стены из необожженного кирпича и было сооружено на массивной платформе из гранитных глыб ( Кызласов Л. Р ., 1999; Кызласов И. Л. , 2007). Вероятно, современный поселок застроил средневековое поселение, и оно осталось неисследованным.

Другой тип города существовал в середине VIII – начале XIII в. в 90 км от первого, в степной дельте р. Уйбат. Пожалуй, это был центральный древнехакасский город, но, как предыдущий, он не имел оборонительных стен и ныне скрыт и выровнен пашней. Город был обнаружен Л. Р. Кызласовым в 1959 г. и по окончании исследования ербинского храма изучался раскопками в 1974– 1981 и 2000–2002 гг. ( Кызласов Л. Р ., 1998). Город стоял на левом берегу Абакана, в стороне от реки и от ее притока Уйбата, – видимо, строители, страшась наводнений, предпочли подвести к нему большой магистральный канал, для чего использовали старицу р. Уйбат. Изгибаясь углом, канал в центре поселения отделял сакральный участок с несколькими монументальными храмами и примыкавшим к ним монастырским комплексом. По данным аэросъемки, к северу от священного квартала шла основная городская застройка усадебного типа. В плане она образовывала правильный квадрат со стороною в 1 км, по периметру очерченный каналами и разделенный на улицы прямыми арыками ( Кызласов И. Л ., 2019). Судя по регулярной, вымеренной планировке жилого центра, город возник как воплощение единого архитектурного проекта. Жилая площадь здесь изучена недостаточно: глинобитные заборы-дувалы, ограждавшие усадьбы, обнаружены раскопками, глинобитные квадратные дома выявляет аэросъемка. Прослежены и традиционные деревянные здания, срубные и столбовые.

Судя по подъемному материалу, жилые усадьбы распространялись на еще большей площади, около 3 км в диаметре. Однако история и характер застройки остаются неизвестными. Просуществовав около 5 веков подряд, до монгольского нашествия в XIII в., город век от века должен был менять свой облик. Обнаружены и следы производственных сооружений – кузниц, пальцевых гончарных печей среднеазиатского типа. Наряду с прослеженными архитектурными традициями, полученные при раскопках находки указывают на многоплеменность горожан. Среди местной посуды (тюхтятской и аскизской культур) на начальном этапе, во 2-й половине VIII – начале IX в., обнаруживается и уйгурская баночная. Выделяются разные формы круговой согдийской керамики (хумы, кувшины), характерной, однако, не для коренных земель Средней Азии, а для согдийских колоний Восточного Туркестана. По-видимому, на Абакане, помимо общин пришлых строителей и ремесленников – иноземных поселенцев, были и купцы торговых караванов (в городском слое встречены монеты и фрагменты поливной посуды из Китая, а также кости верблюда), и религиозные паломники ( Кызласов И. Л. , 2017).

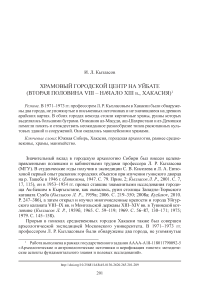

Помимо новых для южносибирской археологии типов городской керамики, впервые обнаружена связь строительных материалов с местной системой тамго-вых знаков. На одном из сырцовых блоков ступенчатого обрамления второго строительного яруса северной половины Здания II, определяемого как храм Миропорядка ( Кызласов Л. Р ., 1998. С. 23, 24. Рис. 7), встречена выведенная по сырой глине тамга в виде омеги (рис. 1: 1 ). Этот знак известен по классической керамике культуры чаатас – так называемым кыргызским вазам ( Кызласов Л. Р ., 1981. С. 48. Рис. 28, низ, 11; Кызласов , Мартынов , 1986. С. 185, 195, 201–209. Табл. 1. № 2. Рис. 12–14; Кызласов, Король , 1990. С. 26, 27. Рис. 3) (рис. 1: 2 ). Тем самым сооружение второго строительного яруса храмового центра произошло около середины IX в. Этим временем датируется и завершение деятельности ранних храмов Уйбатского города (рис. 2; 3), засыпанных и перекрытых при последующем строительстве нового сакрального комплекса.

Весь длительный период существования Уйбатского города на его культовом участке, сменяя друг друга, около 5 веков непрерывно возводились и действовали храмы из кирпича-сырца с цветными росписями по белой штукатурке и с деревянными колоннадами. Пристраиваясь друг к другу, они только лишь на одном археологически обследованном участке создали единый (60 × 30 м) и 2 обособленных комплекса характерного сакрального вида. За годы раскопок изучены остатки десятка разновременных монументальных объектов и алтарей, руины возникшего близ них монастыря, а также части иных легких построек – с деревянными колоннадами, покрытыми черепицей. Планировка каждого храма ни в чем не повторяла облик другого.

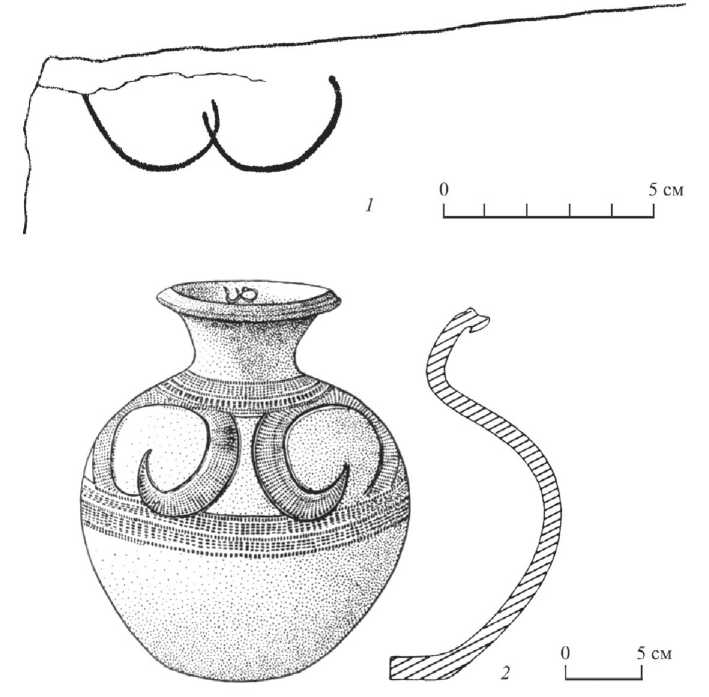

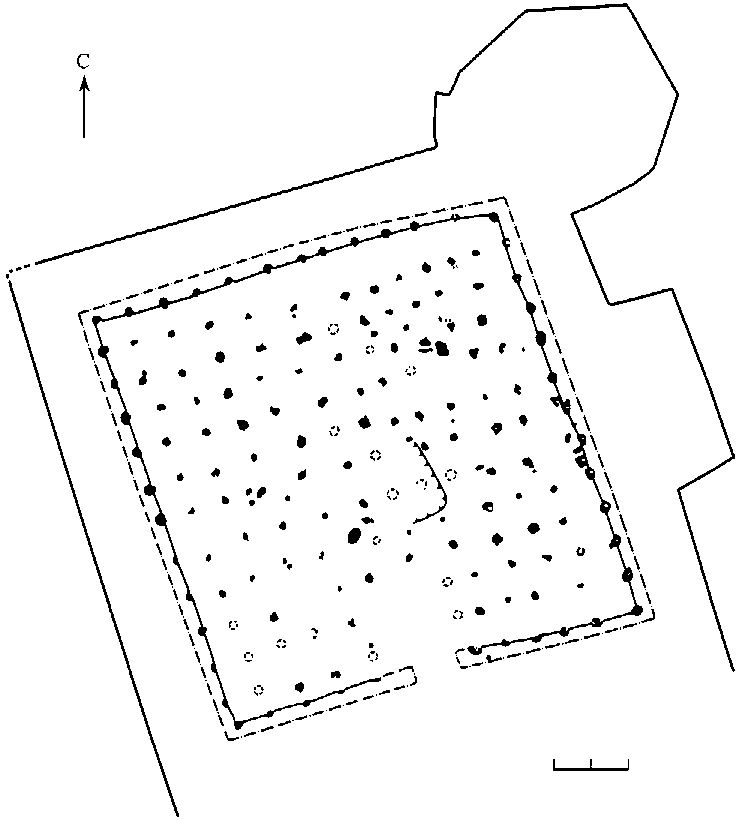

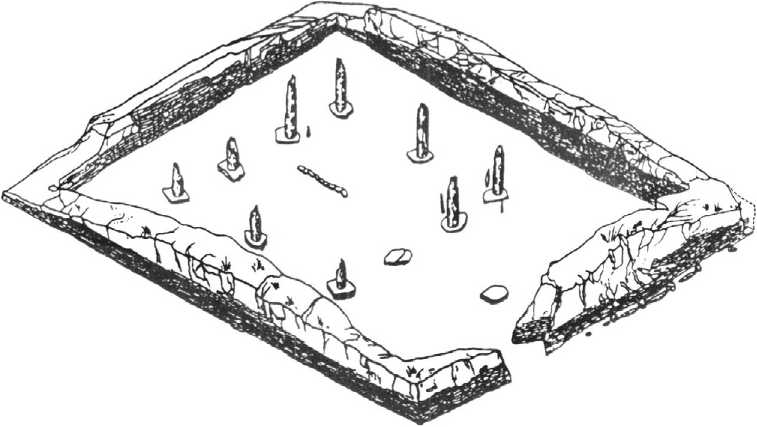

Арабская литература X–XIV вв. со слов очевидцев и по сведениям книжников описала сакральное наследие, полученное манихеями от сабейцев-звездопоклон-ников Месопотамии, канонизировавших разные геометрические формы построения храмов – в зависимости от того, какой из 7 главных планет или какому астрологическому понятию они были посвящены. Описания ал-Масуди, аш-Шахристани и ат-Демишки помогли понять и отождествить неожиданное разнообразие типов культовых зданий и сооружений, раскопанных на Уйбате. Они оказались храмами и алтарями Первопричины (т. е. Сотворения) мира, Миропорядка, Солнца (с квадратным залом в 169 колонн – рис. 2; 3), Марса (имелся зал с 12 колоннами – рис. 4; 5), Луны, Огня, Воздуха, Воды и др. Изумляет археологически подтвержденная точность описаний устройства манихейских храмов, составленных средневековыми арабскими учеными ( Кызласов Л. Р ., 1998; 2008б).

Эти выстроенные из необожженного кирпича монументальные здания (в целом в обоих центрах составившие 12 объектов, существовавших с 60-х гг. VIII до рубежа XII–XIII вв.) раскапывались Л. Р. Кызласовым 10 лет (1972–1981 гг.). С 1978 г. к работам присоединилась Саяно-Алтайская группа, затем отряд и экспедиция ИА АН СССР, в 1993–2002 гг. – Хакасская археологическая экспедиция Совета министров Республики Хакасия, возглавляемые И. Л. Кызласовым.

Открытые древнехакасские города были не только административными, ремесленными и торговыми центрами, не только местами приложения специальных архитектурных и строительных знаний, но и средоточием веками длившейся сложной духовной жизни. Изучение южносибирских городских центров привело Л. Р. Кызласова к одному из крупнейших открытий в современном

Рис. 1. Хакасия. Тамговые знаки культуры чаатас

1 – Уйбатский город. Тамга на сырцовом блоке второго строительного яруса (раскопки 1978 г., личный архив); 2 – Абаканский чаатас, курган 1. Тамга на «кыргызской вазе» (раскопки 1974 г.) (по: Кызласов , Король , 1990)

востоковедении – к обнаружению и раскопкам в Хакасии двух храмово-монастырских центров, содержавших серию храмов и святилищ – первых и едва ли не единственных археологически изученных манихейских храмов. С участием уйгурских и согдийских миссионеров манихейство разошлось в Южной Сибири, Центральной и Средней Азии, во 2-й половине VIII в. было официально принято Уйгурским каганатом, Древнехакасским государством, а затем и Кимакской державой и просуществовало в тюркоязычном мире несколько столетий. Кроме раскопанных в Хакасии храмов, на то указывает выявленное И. Л. Кызласовым содержание многочисленных наскальных молитвенных надписей Саяно-Алтая, енисейского письма, а также распространившиеся в рунических памятниках особые нормы правописания, отличавшие манихейскую грамотность ото всех письменных систем Азии периода раннего средневековья.

Рис. 2. Уйбатский город. План многоколонного зала храма Солнца, абрис пристроенных с северо-востока и востока храмов Луны и Воздуха (по: Кызласов Л. Р. , 1998)

Существование и официальный статус в Древнехакасском государстве манихейства не только коренным образом изменяет наши знания о духовном развитии раннесредневекового сибирского общества, но и объясняет многие особенности культуры, отмеченные наукой у современных народов Южной Сибири, Средней и Центральной Азии.

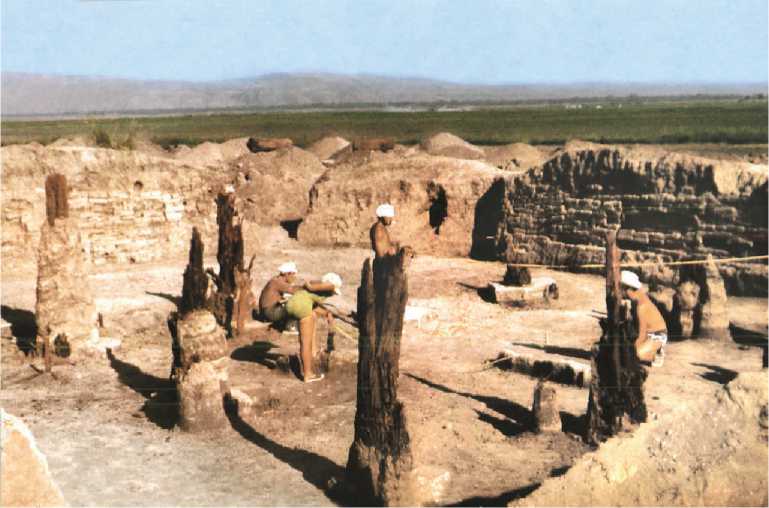

Рис. 3. Уйбатский город. Зал храма Солнца.

Ниши и базы колоннады юго-западной стены в ходе раскопок, 1979 г. Фото автора

Рис. 4. Уйбатский город. Храм Марса. Аксонометрия (по: Кызласов Л. Р. , 1998)

Рис. 5. Уйбатский город. Колоннада в зале храма Марса во время раскопок, 1974 г. Вид с юго-запада. Фото автора

Список литературы Храмовый городской центр на Уйбате (вторая половина VIII - начало XIII в., Хакасия)

- Евтюхова Л. А., 1947. Развалины дворца в «Земле Хягяс» // КСИИМК. Вып. XXI. С. 66–80.

- Кызласов И. Л., 2007. Ербинский храм // БРЭ. Т. 9. М.: Большая российская энциклопедия. С. 684.

- Кызласов И. Л., 2017. Уйбатское городище // БРЭ. Т. 33. М.: Большая российская энциклопедия. С. 725, 726.

- Кызласов И. Л., 2019. Возникновение и формирование Уйбатского города (Хакасия). Градообразующая роль храмов середины VIII – начала XIII в. // КСИА. Вып. 256. С. 242–250.

- Кызласов Л. Р., 1959а. Археологические исследования на городище Ак-Бешим в 1953–1954 гг. // Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. Т. II / Отв. ред. Г. Ф. Дебец. М.: Изд-во АН СССР. С. 155–242.

- Кызласов Л. Р., 1959б. Средневековые города Тувы // СА. № 3. С. 66–80.

- Кызласов Л. Р., 1965. Городище Дён-Терек // Древнемонгольские города / Отв. ред. С. В. Киселев. М.: Наука. С. 59–119.

- Кызласов Л. Р., 1969. История Тувы в средние века. М.: МГУ. 211 с.

- Кызласов Л. Р., 1975. Городище Оймак на Улуг-Хеме // Археология Северной и Центральной Азии / Отв. ред.: А. П. Окладников, А. П. Деревянко. Новосибирск: Наука. С. 178–191.

- Кызласов Л. Р., 1979. Древняя Тува. От палеолита до IX в. М.: МГУ. 207 с.

- Кызласов Л. Р., 1981. Древнехакасская культура чаатас VI–IX вв. // Степи Евразии в эпоху средневековья / Отв. ред. С. А. Плетнева. М.: Наука. С. 46–52. (Археология СССР.)

- Кызласов Л. Р., 1998. Северное манихейство и его роль в культурном развитии народов Сибири и Центральной Азии // Вестник Московского университета. Серия 8: История. № 3. С. 8–35.

- Кызласов Л. Р., 1999. Манихейский храм в котловине Сорга (Республика Хакасия) // РА. № 2. С. 181–206.

- Кызласов Л. Р., 2001. Гуннский дворец на Енисее. Проблема ранней государственности Южной

- Сибири. М.: Восточная литература. 176 с. (Труды Хакасской археологической экспедиции; 7.)

- Кызласов Л. Р., 2006. Городская цивилизация Срединной и Северной Азии. Исторические и археологические исследования. М.: Восточная литература. 360 с.

- Кызласов Л. Р., 2008а. Два Ак-Бешимских сюжета // РА. № 2. С. 40–48.

- Кызласов Л. Р., 2008б. Священный город манихеев на реке Уйбат // Сокровища культуры Хакасии / Сост.: И. Л. Кызласов, А. М. Тарунов. М.: Науч.-информ. издат. центр. С. 492–499. (Наследие народов Российской Федерации; вып. 10.)

- Кызласов Л. Р., Король Г. Г., 1990. Декоративное искусство средневековых хакасов как исторический источник. М.: Наука. 216 с.

- Кызласов Л. Р., Мартынов С. В., 1986. Из истории производства посуды в Южной Сибири в VI–IX вв. // Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур древнего и средневекового Востока / Ред. Б. А. Литвинский. М.: Наука. С. 183–210.

- Kyzlasov L. R., 2010. The Urban Civilization of Northern and Innermost Asia. Historical and Archeological Research. Bucuresti: Editura Academiei Române; Braila: Muzeul Brailei Editura Istros. 426 p.