Хромосферные колебания в линиях CaII

Автор: Теплицкая Р.Б., Ожогина О.А., Турова И.П., Сыч Р.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 14, 2009 года.

Бесплатный доступ

Выполнен анализ динамического режима восьми участков спокойной солнечной хромосферы. Наблюдения в линиях CaII проведены с умеренным пространственным разрешением около 2″. Целью исследования является проверка диагностических возможностей таких наблюдений по сравнению с высокоточными измерениями разных авторов, выполненными в последние годы на инструментах нового поколения. Найдено, что обнаруженные недавно структурные образования (магнитоакустические порталы, магнитные ореолы и магнитные тени), играющие, вероятно, важную роль в нагреве хромосферы, проявляют себя и при умеренном разрешении. Результаты важны в связи с исследованиями подножий корональных дыр, выполненными авторами по тому же наблюдательному материалу.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103373

IDR: 142103373 | УДК: 523/9,

Текст научной статьи Хромосферные колебания в линиях CaII

Одна из наиболее обсуждаемых проблем физики Солнца состоит в поиске того , что служит причиной нагрева его атмосферы . Сравнительно недавно каза лось , что спокойная хромосфера ( т . е . в отсутствие достаточно сильных магнитных полей ) нагревается в процессе диссипации энергии акустических волн , генерируемых в вершине конвективной зоны . Кон кретный механизм нагрева – образование ударных волн вследствие стратификации плотности газа и их взаимодействие – был подробно численно смодели рован в работах Carlsson & Stein [ Carlsson, Stein, 1997 ] и , несмотря на некоторые противоречия наблюдени ям , получил широкое признание . Однако успехи последних лет , как в расширении возможностей со временных компьютеров , так и в развитии техники наблюдений , привели к ревизии многих , казалось бы , твердо установленных концепций звездной астрофи зики вообще и физики Солнца в частности . Сейчас проводится радикальный пересмотр всего того , что касается моделирования звездных атмосфер и поиска источников их нагрева .

Для решения проблемы нагрева атмосферы при влекаются наблюдения колебаний в разных струк турных образованиях атмосферы Солнца и на раз личных расстояниях от его поверхности . Обычный аппарат исследований – анализ временных рядов флуктуаций яркости , лучевой скорости , продольной составляющей магнитного поля . Из недавних иссле дований наиболее перспективным нам представля ется цикл работ , выполненных с 2D- спектрографом IBIS [Vecchio, et al., 2009; Cauzzi, et al., 2008].

Волновые процессы весьма разнообразно протекают в конкретных слоях атмосферы Солнца, в отдельных ее образованиях и в разных спектральных линиях, так что многочисленные результаты проводимых сейчас исследований часто кажутся противоречивыми. Это может быть связано как со все еще ограниченными диагностическими возможностями используемых данных, так и с трудностями их ин- терпретации в условиях незавершенного моделирования солнечной атмосферы (например, пока нельзя полностью доверять принятым оценкам высот образования хромосферных спектральных линий [Rutten, 2007]). Однако главная сложность состоит в особенностях самого исследуемого объекта – динамической хромосферы. В разных местах поля зрения инструментов и в разное время одни и те же объекты, наблюдаемые с помощью одних и тех же диагностик, могут выглядеть по-разному.

В предыдущих работах авторов настоящей статьи [Теплицкая и др., 2006; Teplitskaya, et al., 2007] исследовалось, на каких уровнях атмосферы Солнца начинает ощущаться присутствие такого важного объекта гелиогеофизизики, как корональная дыра. Рассматривались спектрограммы, содержащие сильные хромосферные линии (резонансный дублет и инфракрасный триплет CaII), на участках спокойного Солнца, расположенных под корональными дырами и, для сравнения, вдали от дыр. Под корональ-ными дырами были выявлены особенности в контурах ядер линий H и K CaII. Отличия от реперных данных невелики, но они достоверны на очень высоких уровнях значимости. Наиболее интересным результатом оказалось то, что, вопреки ожиданиям, центральные интенсивности линий H и K CaII под корональной дырой повышены. Присутствие коро-нальной дыры «ощущают» и другие параметры этих хорошо известных хромосферных линий, чья диагностическая ценность обусловлена принадлежностью к так называемому столкновительно-контролируемому типу, благодаря чему они чувствительны к изменениям температуры и плотности. Кроме того, синие обращения ядер K2v (H2v) – основные признаки нагрева хромосферы акустическими ударными волнами [Carlsson, Stein, 1997]. Поэтому дальнейшее наше исследование было направлено на выяснение динамического режима хромосферы под корональными дырами [Теплицкая и др., 2009]. Наблюдения временных рядов подтвердили, что в доступном нашим измерениям диапазоне частот 1.1–16 мГц мощность колебаний центральных интенсивностей K3 (H3) существенно повышена по сравнению с реперными участками спокойного Солнца; в меньшей степени это имеет место для центральной интенсивности линии инфракрасного триплета 849.81 нм. Как и результаты, сообщенные в [Теплицкая и др., 2006; Teplitskaya, et al., 2007], результаты [Теп-лицкая и др., 2009] также отличаются высоким статистическим уровнем значимости.

Тем не менее , их физическая реальность нужда ется в подтверждении , так как в отличие от цити руемых выше работ , наши наблюдения выполнены при умеренном пространственном и временном раз решении . Оно может оказаться недостаточным для строгого обоснования особенностей динамики атмо сферы , проявляющихся в корональных дырах уже на уровне хромосферы .

Проверка диагностических возможностей при меняемой нами методики составляет цель настоя щей статьи . Естественно , что базисом такой провер ки должны служить современные работы о свойст вах хромосферы , которые выполнены при высоком разрешении . К счастью , во всех этих работах приво дятся также результаты , полученные путем про странственного и / или временного усреднения дан ных . Опираясь на сопоставление с этими результа тами , мы судим о достоверности найденных нами и описываемых ниже некоторых общих свойств поведе ния колебательных процессов в хромосфере Солнца и , в частности , оцениваем реалистичность полученных результатов для подножий корональных дыр .

Данные наблюдений, их обработка и пространственно-временной анализ

Наблюдения были проведены на Горизонтальном солнечном телескопе Саянской обсерватории . Вре менные серии спектров в области линий ионизованно го кальция регистрировались на два различных ПЗС - приемника . Часть материала была получена 3 и 4 авгу ста 2005 г . с помощью ПЗС - камеры Princeton Instruments, размер которой составляет 256×1024 пиксела (1 пиксел = 24 мкм ). Наблюдения проводились в ли нии K Са II в III порядке . На один пиксел пространст венной координаты этой камеры приходится 0.257 ″ , так что регистрируемый участок на поверхности Солнца составляет около 60 ″ . Вторая ПЗС - камера , то же Princeton Instruments, имеет размеры 2048×2048 пикселов . С ее помощью , используя два камерных зеркала , регистрировался спектр одновременно в двух диапазонах длин волн : фиолетовом , с линиями K Са II (393.369 нм ) и Н Са II (396.849 нм ), и инфракрасном , содержащем линии X Са II (849.806 нм ) и Y Са II (854.214 нм ) ( по терминологии , предложенной Шай ном и Лински [Shine, Linsky, 1974]). Ультрафиолето вые линии наблюдались в IV порядке , а инфракрас ные – во II порядке . Поскольку камерные зеркала спектрографа имеют разные фокусные расстояния ( их отношение составляет 7/4), то проводится мас штабирование пространственного размера . На пик сел приходится 0.45 ″ , и регистрируемый участок поверхности составляет около 180 ″ .

С использованием большой матрицы было полу чено три временных серии : одна – 3 августа 2005 г .

и еще две – 11 июня 2006 г . В табл . 1 приведены общие характеристики всех временных серий . В графе « Область » описывается характеристика места наблюдения : q – точка расположена под спокойной областью короны , h – в основании корональной ды ры . Отождествление корональных областей выпол нено по снимкам SOHO EIT 284 за эти даты . Участки подбирались так , чтобы они располагались на при мерно близких гелиоцентрических углах .

Все полученные кадры исправлялись за темновой ток и плоское поле . Интенсивность спектра в едини цах счета фотонов переводилась в абсолютные зна чения , в качестве эталона использовался атлас Brault & Neckel [Brault, Neckel, 1987]. Более подробно мето дика наблюдений и обработки описана в работах [ Те - плицкая и др ., 2006; Teplitskaya et al., 2007; Ожогина , 2008].

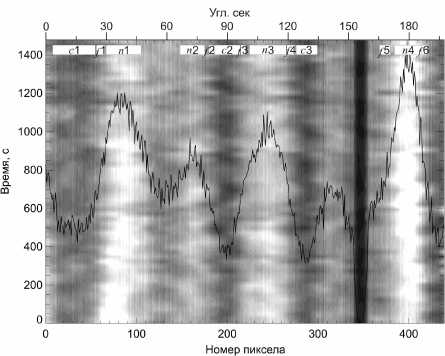

В дальнейшем мы рассматриваем только одну из линий дублета – линию K, и одну из линий триплета – линию X. На рис . 1 в качестве примера используе мых данных приведено измеренное пространствен но - временное распределение интенсивности центра линии K CaII (K 3 ) в области 7 ( табл . 1). Ось абсцисс – направление вдоль щели ( номера пикселов ), ось ор динат – время в секундах .

Отождествление компонентов хромосферной сетки

Наблюдения ядер линий K и X CaII относятся к слоям средней и нижней хромосферы . При наблю дениях хромосферной сетки с помощью спектроге лиограмм и фильтрограмм , проводимых в течение многих лет преимущественно в ядре линии K, ис следователи обычно выделяли два ее компонента – ячейку (cell или internetwork) и сетку (network). В литературе было описано несколько способов иден тификации каждого из компонентов .

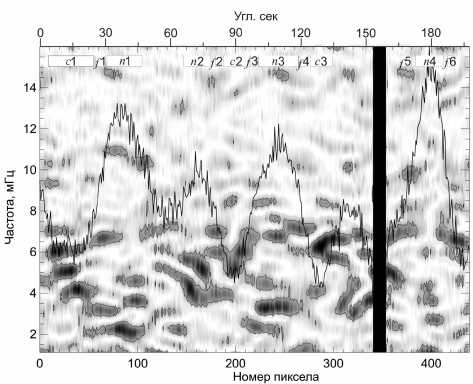

Рис . 1. Пространственно - временное распределение цен тральной интенсивности K3 CaII в области 7. Ось абсцисс направлена вдоль щели спектрографа ( номера пикселов на нижней оси , угловые секунды – на верхней ), по оси ординат отложено время , в течение которого наблюдалась данная серия . Кривая , нанесенная поверх полутоновой картины , – усредненная по времени интенсивность K3 вдоль щели спек трографа . Белыми прямоугольниками отмечены интервалы по оси х , принадлежащие участкам « сетки » ( n ), « ячейки » ( c ) и границам между ними ( f ). Черная вертикальная ли ния – нить , натянутая поперек спектральной щели .

Общие характеристики временных серий

|

№ |

Область |

Продолж . серии ( с ), временное раз решение ( с ) |

Частота Найк виста , частотное раз решение , мГц |

Дата наблюде ний |

ПЗС - камера |

Порядок , дисперсия , пространственный раз мер на пиксел |

Поле зре ния |

|

1 |

S20W20 h |

1100, 10 |

50, 0.9 |

03.08.05 |

256×1024 пикселов |

III 0.00175 нм / мм (0.0732 нм / пикс .), 0.257"/ пикс . |

60" |

|

2 |

S15W0 q |

660, 10 |

50, 1.5 |

||||

|

3 |

S15W30 h |

900, 10 |

50, 1.1 |

04.08.05 |

|||

|

4 |

S25W27 h |

900, 10 |

50, 1.1 |

||||

|

5 |

S20W17 q |

900, 10 |

50, 1.1 |

||||

|

6 |

S25W17 h |

1350, 25 |

20, 0.74 |

03.08.05 |

2048×2048 пикселов |

II, ИК - диапазон , 0.00253 нм / мм (0.1056 нм / пикс .) IV, УФ - диапазон , 0.0023 нм / мм (0.0956 нм / пикс .), 0.45"/ пикс . |

180" |

|

7 |

N25E15 q |

1500, 25 |

20, 0.67 |

11.06.06 |

|||

|

8 |

S30E15 q |

1650, 25 |

20, 0.67 |

В своих работах [ Теплицкая и др ., 2006; Teplit-skaya et al., 2007] мы предпочли способ , предложен ный Marsh, et al. [Marsh et al., 2002]. Марш и др . ис пользовали усредненные по времени разрезы по перек дисперсии в длине волны той спектральной линии , в которой изменения интенсивности осо бенно чувствительны к структуре хромосферной сетки . Этой же методики мы придерживаемся в на стоящей работе . В данном случае применяется центр линии K CaII, так как эта линия является об щей для всех восьми областей , представленных табл . 1. На полутоновую картину рис . 1 наложен средний по времени ход интенсивности K3. На этом графике ( и на подобных для других областей ) выби рались участки , расположенные близко к вершине каждого локального максимума ; эти участки назы вались « сеткой » ( n ), и такое отождествление сохра нялось для всех моментов времени наблюдений . Аналогично , участкам , расположенным вблизи ло кальных минимумов на рис . 1, приписывалась кате гория « ячейки » ( с ). Кроме сеток и ячеек , на рис . 1 от мечены места , расположенные на границах между сеткой и ячейкой ; они обозначены как участки f . Видно , что не весь диапазон ( длина щели ) охвачен соответствующими символами n , с и f . Например , ход интенсивности в диапазоне x =300–340 не подходит ни под одно из приведенных обозначений ; сомнение так же вызывает участок x =110–150, напоминающий ячей ку , но более яркий , чем обычная ячейка .

В современных работах, основанных на наблюдениях с высоким пространственным разрешением, различают не два, а три компонента хромосферной сетки, причем дискриминация производится с помощью гистограмм, описывающих частоту встречаемости значений яркости в двумерном поле зрения инструмента. Гистограммы аппроксимируются комбинацией двух гауссиан [Tritschler, et al., 2007] либо сочетанием гауссианы с другой функцией [Kri-jger, et al., 2001]. Выбор «масок», ограничивающих диапазон яркостей сетки или ячейки, зависит от типа функций, принятых при аппроксимации гисто- грамм, и может существенно различаться у разных исследователей. Но в любом случае остается значительная доля участков в поле зрения инструментов, на которых регистрируется яркость, не попадающая под определение той или иной маски, и эти участки причисляются к третьему компоненту.

То , что это не простая формальность , а реальное физическое явление , можно обнаружить только с помощью двумерных карт яркости , составленных по наблюдениям с очень высоким пространственным разрешением . Третий – « промежуточный » – компо нент был описан в работе [Krijger, et al., 2001], по священной изучению динамики хромосферы на космическом аппарате TRACE ( континуум в поло сах 155, 160 и 170 нм ). Помимо промежуточной яр кости , было выявлено некоторое своеобразное изме нение спектра мощности колебаний интенсивности на частотах выше 6 мГц . Очень подробное описание промежуточного компонента дано в статьях [Vecchio, et al., 2009; Cauzzi, et al., 2008], где по резуль татам наблюдений с инструментом IBIS прямо ут верждается , что существуют три спокойные хромо сферы . К третьему компоненту относятся многочис ленные фибриллы , исходящие из магнитных эле ментов спокойного Солнца , видимые в ядрах линий инфракрасного триплета CaII. Для них характерна немного уменьшенная мощность колебаний верти кальной скорости на всех частотах [Krijger, et al., 2001; Cauzzi, 2008]. Им также свойственно отсутст вие вертикальной когерентности между фотосфер - ной и хромосферной динамикой . Главный вывод , который связан с наличием третьего компонента , состоит в том , что он возмущает нормальное рас пространение акустических волн из нижних слоев Солнца в верхние слои , уменьшая их роль как ос новного механизма нагрева атмосферы .

Сообщаемая в разных работах доля площади, занятой третьим компонентом спокойного Солнца, по-видимому, зависит от применяемого способа определения сеток и ячеек; так, для «масок», использованных в работе [Krijger, et al., 2001], промежуточ- ный компонент (на рис. 6 в этой работе) занимает около 75 % полного поля зрения, что соответствует почти 90 % диаметра супергранулы. Согласно [Vecchio, et al., 2009], площадь, занятая фибриллами, весьма разнообразна, вплоть до того, что она может быть сравнима с размерами супергранулы на картах яркости в ядре инфракрасной линии CaII 854.2 нм. Естественно предположить, что размер фибрилл изменяется с высотой в хромосфере, что подтверждается наблюдениями в линии Hα. Однако фибриллы не видны на фильтрограммах в линиях K и H CaII. Это довольно трудно объяснить , что поставило под сомнение диагностические возможности последних [Rutten, 2007], но не исключено, что отсутствие фибрилл на кальциевых фильтрограммах (в центрах резонансных линий) обусловлено слишком широкой полосой пропускания обычно применяемых для этой линии фильтров, что показано в работе [Cauzzi, et al., 2008].

На спектрограммах , используемых в нашей рабо те , тонкоструктурные фибриллы не видны ни в линии K, ни в линии 849.8 нм . Тем не менее , на основании описаний трехкомпонентной хромосферы в работах [Vecchio, et al., 2009; Cauzzi, et al., 2008; Krijger, et al., 2001; Vecchio, et al., 2007] мы полагаем , что не ото ждествленные как n и с участки , а также , вероятно , участки f являются третьим компонентом хромосфе ры . В областях , перечисленных в табл . 1, этот третий компонент занимает от 36 до 69 % полного поля зре ния , что не противоречит приведенным выше оцен кам [Vecchio, et al., 2009; Krijger, et al., 2001].

Центральные интенсивности линий K и X фор мируются на двух разных уровнях хромосферы . Точная разность высот между ними сейчас неиз вестна и , более того , вызывает сомнение даже вза имное расположение их высот [Rutten, 2007]. Тем не менее , мы полагаем , что уровень образования цен тра линии K расположен выше уровня образования центра линии X, что соответствует классическим представлениям , например , [Shine, Linsky, 1974]; поэтому представляет интерес рассмотрение верти кального соответствия распределения средних цен тральных интенсивностей на уровнях формирования указанных линий .

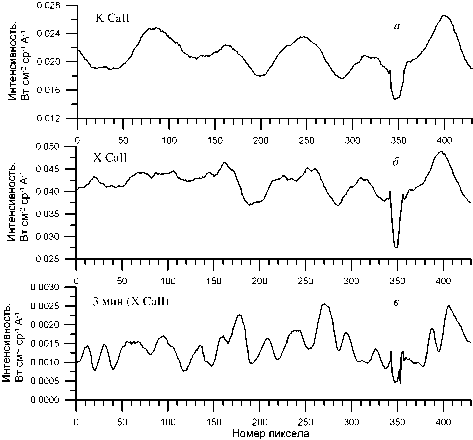

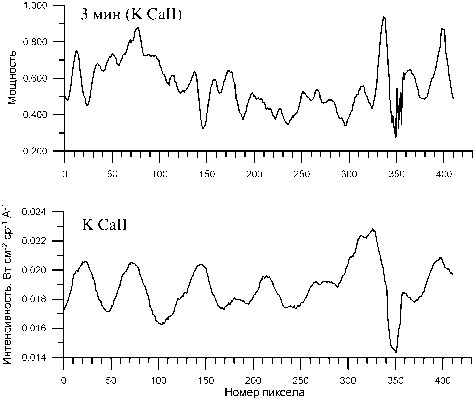

При визуальном просмотре распределений сред ней интенсивности в областях 6–8 табл . 1 обращают на себя внимание два случая особенно явных несо ответствий . Так , в области 7 ( рис . 2) видна практиче ски совершенная когерентность интенсивностей K 3 и X 0 на отрезке x =150–450, и другая ситуация на отрезке x <150. Этот пример может объяснить частую противо речивость литературных сведений о вертикальной ко герентности структурных образований , изучаемых по разным линиям . Здесь мы видим , что различие имеет место даже в одной и той же области , так что противоречия в литературе по этому вопросу , вероятно , кажущиеся ; они объясняются реальны ми особенностями режима колебаний на разных уровнях атмосферы . Заметим , что высокие отно сительные значения интенсивности , свойственные сетке , на x =75–90 сохранились для всех трех ли ний ; повысились значения центральной интенсив ности X 0 по обе стороны от этого пика . Возможно , что не видимые нами фибриллы линии X « залили »

Рис . 2. Распределение центральной интенсивности вдоль щели спектрографа в области 7 для двух линий CaII: а – ли ния K, б – линия X; в – распределение мощности трехминут ных колебаний в линии X ( произвольные единицы ).

площадки , занятые ячейками на уровнях форми рования K3. Более понятна ситуация в области 6 ( рис . 3, а – в ). На правом конце пространственно временной полутоновой картины распределения ин тенсивности центра линии K CaII – K 3 ( рис . 3, а ) ока залось довольно яркое образование , свидетельст вующее о повышенной концентрации магнитного потока ; скорее всего , это слабый флоккул . Он осо бенно выделяется на соответствующем среднем по времени распределении интенсивности вдоль щели . По форме контура линии K CaII ( рис . 3, б , левая па нель ) видно , что это действительно флоккул , а не яр кая сетка , так как I K 3> I K 1 ( в сетке имеет место проти воположное неравенство рис . 3, б , правая панель ). Обращает на себя внимание медленный рост интен сивности , начинающийся от пиксела 370, к максиму му на пикселе 415 и затем очень быстрое падение яркости . На рис . 3, а это выглядит как размытый край флоккула слева и резкий край справа . На рис . 3, в по казаны пространственно - временная картина для ин тенсивности X0 и соответствующее ей среднее рас пределение интенсивности вдоль щели . В области x =370–415 поведение яркости в центрах двух линий резко различается . Там , где в линии K – она медленно и плавно повышается , в линии X оказывается , что флоккул состоит из трех ярких участков ( F 1 , F 2 , F 3 ), причем пик F 1 не отличается от обычной сетки ( см ., например , интенсивность на x =38), а очень большая интенсивность свойственна только пику F 3 .

Описанное поведение двух линий в спокойной хромосфере Солнца ( безотносительно к тому , что данный участок относится к подножию корональной дыры ), возможно , связано с расширением силовых трубок магнитного поля с высотой в атмосфере Солнца . В областях концентрации магнитного пото ка повышенная интенсивность излучения приписы вается волнам , распространяющимся вдоль верти кально направленных трубок потока ( обычно на границах сетки ). По мере подъема в верхние слои трубки расходятся , и на некоторой высоте соседние трубки сливаются друг с другом .

Рис . 3 . Пространственно - временное распределение цен тральной интенсивности K3 CaII в области 6 ( а ). Левая па нель – контур линии K CaII во флоккуле ; правая панель – контур линии K CaII в сетке n 1 ( б ). Пространственно временное распределение центральной интенсивности X CaII в области 6 ( в ).

Можно полагать , что на рис . 3 мы наблюдаем ре зультат слияния отдельных трубок потока , еще раз личимых на высоте образования линии X, в единую магнитную структуру на высоте центра линии K. Данный факт интересен с точки зрения моделирования компонентов атмосферы спокойного Солнца , посколь ку подобная ситуация более вероятна , если линии H и K образуются выше линий инфракрасного триплета ( как это предполагалось в « классической » картине хромосферы ).

Полные данные о соотношении интенсивностей на двух уровнях атмосферы Солнца на основании наших измерений даны в табл . 2. Приведены коэф фициенты корреляции R ( I K , I X ) между интенсивно стями I K и I X для областей 6–8, в которых есть изме рения обеих линий . Для всего поля зрения между интенсивностями на двух уровнях хромосферы со храняется вертикальная когерентность : коэффици енты корреляции во всех трех областях довольно велики на высоких уровнях значимости , хотя между собой они значительно различаются .

|

Область |

Все поле зрения |

Сетка |

Ячейка |

|||

|

Число точек |

R |

Число точек |

R |

Число точек |

R |

|

|

6 |

356 |

0.900 |

25 |

0.737 |

48 |

0.406 |

|

7 |

425 |

0.826 |

140 |

0.213 |

99 |

0.207 |

|

8 |

425 |

0.511 |

101 |

0.501 |

85 |

0.635 |

Порознь как для сеток , так и для ячеек результаты противоречивы ; тем не менее , видно , что несколько больший вклад в общую когерентность вносит сет ка . В целом данные таблицы вполне ожидаемы , если учесть приведенные выше примеры резких различий в поведении компонентов хромосферной сетки в отдельных структурных образованиях на двух высо тах атмосферы .

Спектры мощности интенсивности

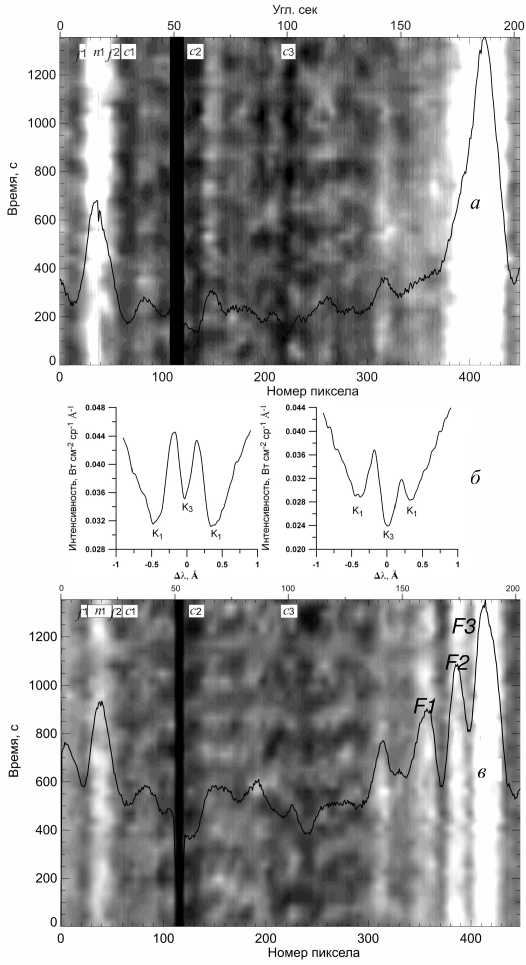

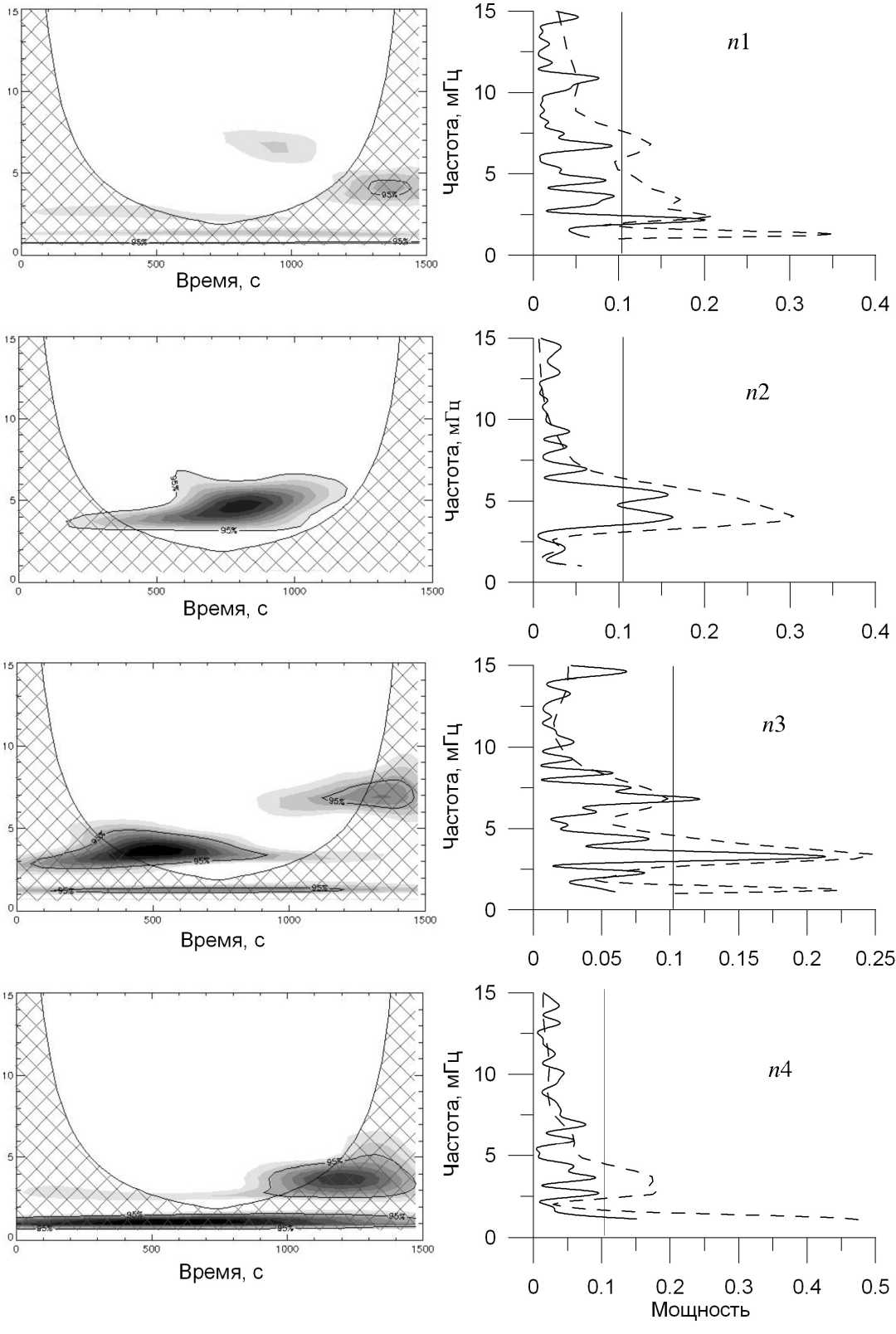

Данные измерений интенсивности в центрах рас сматриваемых спектральных линий подвергнуты стандартному анализу Фурье . Спектры мощности , вычисленные для отдельных пикселов , усреднялись в соответствии с их принадлежностью к категориям c , n или f . Примеры средних спектров мощности ин тенсивности для линии K в четырех сетках области 7 показаны на правой панели рис . 4 ( сплошная кривая ). Вертикальной чертой проведены 95- процентные уровни значимости . Пики мощности , в основном , принадлежат так называемым трехминутным и пя тиминутным колебаниям ( в табл . 3 приведены соот ветствующие им диапазоны частот ).

Наряду с фурье - анализом , данные были подверг нуты также вейвлет - анализу . На левой панели рис . 4 показаны средние вейвлет - диаграммы для каждой из четырех сеток области 7. На правой панели приве дены соответствующие глобальные вейвлет - спектры ( штриховая кривая ). Вейвлет - анализ особенно поле зен при исследовании изменения режима колебаний во времени , но из - за непродолжительности наших временных серий и , следовательно , большой отно сительной площади , выходящей за пределы конуса доверия на вейвлет - диаграммах , этот анализ не дос таточно эффективен для такого рода исследований . К сожалению , очень интересная полоса низких , так называемых эволюционных , частот полностью на ходится вне конуса доверия , и в данном случае их очень большая мощность , возможно , является арте фактом . Однако само солнечное происхождение та ких колебаний на вейвлет - диаграммах рис . 4 не вы зывает сомнений , так как частоты в диапазоне 1.1– 2.4 мГц присутствуют в разных структурных элемен тах наблюдаемых областей неодновременно , что име ло бы место при их возникновении вследствие эффек тов в земной атмосфере .

Морфология режима колебаний спокойной хромосферы

Магнитные порталы

На рис . 5 показана полутоновая картина частот но - пространственного распределения мощности колебаний интенсивности K 3 . Видно , что во всех компонентах хромосферы присутствуют колебания

Рис . 4. Левая панель – средние вейвлет - диаграммы для четырех сеток области 7. Выделен контур на уровне значимо сти 0.95. Правая панель – средние спектры мощности ( сплошная кривая ) в произвольных единицах и глобальные вейв - лет - спектры ( штриховая кривая ) для тех же сеток . Вертикальной линией обозначен уровень значимости 0.95.

Рис . 5. Распределение спектральной мощности коле баний интенсивности в ядре линии K CaII. Координата х та же , что на рис . 1, представляет направление вдоль щели спектрографа . Обозначения те же , что на рис . 1. Коорди ната у – частота колебаний в спектре мощности ( мГц ). Мощность дана в оттенках серого , где черный цвет соот ветствует наибольшей мощности . Контуры отмечают уро вень значимости 0.90. Кривая , нанесенная поверх полутоно вой картины , – усредненная по времени интенсивность K3 вдоль щели спектрографа .

« запретного » пятиминутного диапазона 2.4–5.2 мГц . Кроме того , на некоторых участках уверенно ото ждествляются колебания « эволюционного » диапа зона ( ν <2 мГц ). Наличие в хромосфере исчезающих (evanescent) волн диапазона с ν < ν ac противоречит классическому представлению о том , что возбуж даемые в фотосфере волны с частотами ниже часто ты акустического обрезания ν ac =5.2 мГц не могут распространяться в хромосферу . Однако в многочис ленных современных работах [Vecchio, et al., 2009; Jefferies, et al., 2006; McIntosh, Jegfferies, 2006; Tian, Xia, 2008] такие волны в хромосфере обнаружены ; по наблюдениям на разных уровнях атмосферы до казано , что они и в хромосфере остаются распро страняющимися . Поскольку повышенная яркость на границах супергранул ( т . е . в районах сетки ) визуа лизирует концентрации магнитного потока , проник новение волн с частотами ν < ν ac интерпретируется как снижение частоты акустического обрезания в магнитном поле . При численном моделировании отклика хромосферы на динамические процессы в фотосфере была продемонстрирована возможность того , что силовые линии фотосферного магнитного поля , ориентированные под большими углами отно сительно нормали к поверхности , способствуют просачиванию низкочастотных фотосферных p- мод в хромосферу [DePontieu, et al., 2004]. Более того , похожие расчеты Khomenko, et al. [Khomenko, et al., 2008], выполненные в двумерном приближении с более реалистическим учетом радиоактивных по терь , привели к результатам , указывающим на сни жение частоты ν ac и при вертикальной ориентации магнитного поля . Многие исследователи полагают , что просачивание p- мод вверх играет большую роль в нагреве верхней атмосферы Солнца . Очень под робно явление описано Jefferies, et al. [Jefferies, et al.,

2006], которые дали ему название « магнитоакусти ческий портал ». В частности , они показали , что в наблюдаемой ими магнитно - спокойной области Солнца полный поток механической энергии , за ключенной в классически запретном диапазоне 2.0– 5.2 мГц , на высоте 400 км над основанием фотосфе ры , даже превышал соответствующий поток в клас сически разрешенном диапазоне 5.2–10.0 мГц ( рис . 5, см . [Jefferies, et al., 2006]). Это возможно в том числе тогда , когда низкочастотные волны проникли в хромосферу через магнитоакустические порталы сеток . Порталами , вероятно , также могут служить мелкомасштабные магнитные трубки потока , во множестве присутствующие даже внутри самых спо койных ячеек , о чем косвенно свидетельствуют на блюдения , выполненные на телескопах последнего поколения [Reardon, et al., 2008].

В табл . 3 мы приводим интегральные мощности колебаний интенсивности в двух диапазонах частот ( пятиминутном и трехминутном ), средние по нашим наблюдениям на двух уровнях хромосферы в областях 7 и 8. Все мощности даны в произвольных единицах . В нижней строке таблицы приводятся отношения инте гральных мощностей W «5»/ W «3» в двух диапазонах .

Таблица 3

|

Диапазон , мГц |

Ячейка |

Сетка |

Граница |

|||

|

Линия K |

Линия X |

Линия K |

Линия X |

Линия K |

Линия X |

|

|

2.4–5.2 |

729±65 |

1573±11 |

1006±92 |

1556±115 |

944±154 |

1546±128 |

|

5.2–8.0 |

763±63 |

1351±90 |

763±74 |

1552±96 |

990±115 |

1587±178 |

|

W «5»/ W«3» |

0.954 |

1.164 |

1.328 |

1.002 |

0.904 |

0.974 |

Табличные значения отношений мощностей только в двух случаях значимо отличаются от еди ницы ( выделено жирным шрифтом ). Без знания ско рости распространения волн нельзя оценить отно шение потоков механической энергии в этих двух диапазонах частот , но можно с достаточной уверен ностью утверждать , что мощности соответствую щих колебаний в запретной пятиминутной полосе не меньше , чем в разрешенной высокочастотной . В целом данные таблицы не противоречат тому , что наши наблюдения способны фиксировать нагрев хромосферы низкочастотными волнами , просачи вающимися через магнитоакустические порталы . Вместе с тем , действие порталов достаточно сложное , перемежающееся в пространстве и во времени ; оно проявляется при особенно благоприятных условиях , а связанные с разогревом локальные поярчения хромо сферных спектральных линий могут происходить при пространственном совпадении с бывшими портала ми , даже когда действие порталов прекращается из - за трансформации магнитного потока при образовании балдахинов [Jefferies, et al., 2006].

Магнитные тени и магнитные ореолы сетки

Особая роль в нагреве хромосферы отводится трехминутным хромосферным колебаниям. Отчасти потому, что они лучше других изучены, но главным образом потому, что доказана их трансформация в ударные волны, способные нагревать атмосферу и без участия магнитного поля. Трехминутные коле- бания интенсивности в центрах линий H и K CaII видны во всех компонентах хромосферной сетки, но было отмечено, что в компоненте «сетка» их распределение своеобразно. Во-первых, почти всегда максимальная мощность трехминутных колебаний вблизи центра сетки минимальна [Vecchio, et al., 2009; Tritschler, et al., 2007; Krijger, et al., 2001; Vecchio, et al., 2007; Beck, et al., 2008; Finsterle, et al., 2004]. Например, на рис. 7 в [Beck, et al., 2008] видно, что минимум мощности таких колебаний в точности совпадает с очень резким пиком измеренного продольного магнитного поля, а также с максимумом мощности колебаний лучевой скорости. Это ослабление трехминутных колебаний вокруг магнитных структур получило название «магнитной тени». Наблюдения с очень высоким пространственным разрешением выявляют тени и внутри ячейки – вокруг малых магнитных элементов. Так как наибольшая мощность трехминутных колебаний ассоциируется с ударными волнами, часто интерпретируют явление теней как отрицательное влияние магнитного поля на образование ударных волн; в работе [Vecchio, et al., 2009] на рис . 6, b, f такую связь событий можно увидеть непосредственно.

Другое часто цитируемое явление , связанное с высокочастотными колебаниями (6–8 мГц ), выгля дит , в противоположность магнитным теням , как повышенная мощность , окружающая магнитные структуры ( сетки ) на некотором удалении от них [Krijger, et al., 2001, Finsterle, 2004]. Им присвоен термин « магнитные ореолы сетки ». Krijger, et al. [Krijger, et al., 2001. Рис . 16, правая панель ] показа ли , что ореолы окружают ближайшую площадку сетки на расстоянии около 3 ″ .5, и затем их мощ ность медленно убывает . В работе [Vecchio, et al., 2009. Рис . 4], хорошо видны ореолы как широкие кольца вокруг магнитной структуры в линии Na I D 2 . В этой и в других работах предполагается , что ореолы мощности образованы поперечными МГД - волнами , распространяющимися от магнитных эле ментов вдоль магнитных силовых линий . По описани ям в разных работах можно понять , что ореолы тесно связаны с третьим компонентом хромосферной сетки , а в [Krijger, et al., 2001] об этом прямо говорится .

Естественно , что для изучения пространствен ных характеристик колебаний лучше пригодны дву мерные изображения . При одномерных спектраль ных наблюдениях компоненты хромосферной сетки заполняют щель случайным образом . Без специаль ных предосторожностей можно попасть на центры немногих супергранул , а можно пересечь щелью только периферийные части сеток и / или ячеек , но в большем количестве . Пример неблагоприятного стечения обстоятельств , такого , как во втором слу чае , имеет место в области 6 ( рис . 3). Поэтому среди наших данных невозможно найти большое количе ство примеров магнитных теней и магнитных орео лов . Тем не менее , они есть , в чем можно убедиться , рассматривая , например , рис . 6. На нижней панели рисунка приведен средний по времени ход интен сивности K3 в области 8. На верхней панели пока зано соответствующее распределение мощности трехминутных колебаний . В табл . 4 для каждого ло кального максимума интенсивности K 3 , координаты

Рис . 6. Распределение интенсивности вдоль щели в об ласти 8 в линии K CaII ( нижний график ) и соответствующая мощность трехминутных колебаний ( верхний график ).

которого даны во второй колонке , выписаны коорди наты ближайшего минимума мощности ( если он су ществует ) и ближайшие максимумы мощности по обе стороны от максимума интенсивности ( если они су ществуют ). Аналогичная процедура выполнена для всех областей , линий и всех локальных максимумов .

Оказалось , что приблизительно в 3/4 из общего числа рассмотренных графиков того типа , который

Таблица 4

Обратимся , например , к « исчезновению » ячейки на координатах x =0–50 в области 7, упомянутому при обсуждении рис . 2. В линии K на этих коорди натах нет признаков сильного магнитного поля ; оно находится довольно далеко , около x =85 ( ближайшая сетка ). Внутри « исчезнувшей » в линии X ячейки на участке x =20 видно локальное увеличение цен тральной интенсивности I X , формально похожее на небольшую сетку . Это могло бы быть откликом на локальное увеличение мощности акустических фото - сферных колебаний ( которые мы не регистрируем ). Но этому объяснению противоречит тот факт , что ма ленькая сетка содержит в миниатюре и признаки при сутствия локального элемента магнитного поля , а именно , небольшой минимум мощности W X « трехми нуток » в точности на x =20 с побочными локальными максимумами мощности на x =15 и x =30 ( рис . 2, в ), т . е . наличие свойственных настоящей магнитной сетке тени и ореола . Таким образом , приведенный пример иллюстрирует только то , что разные возмущения мо гут приводить к очень похожим откликам распределе ния яркости на разных уровнях хромосферы .

Корреляционные соотношения

В классической картине нагрева хромосферы диссипацией энергии распространяющихся из конвективной зоны вверх акустических волн можно ожидать тесной корреляции между мощностью волн с частотами выше νac и интенсивностью хромосферных линий. С учетом более сложных распределений, связанных с присутствием магнитного поля в областях сеток, такая корреляция вероятней в областях ячеек. Однако современная картина, вытекающая из концепции магнитоакустических порталов, вносящих в нагрев атмосферы дополнительный вклад от волн с ν< νac, несомненно, должна уменьшить коэффициент корреляции. Уменьшение корреляции может быть также связано с возможной конверсией колебательных мод, их рассеянием, поглощением или отражением на сильно наклонных полях фибрилл и более высоких балдахинов. Еще один фактор надо учитывать при обсуждении поведения интенсивности спектральных линий в связи с возможными механизмами нагрева хромосферы. В работе Jeffries, et al. [Jefferies, et al., 2006] предполагается, что если в нагреве хромосферы принимают участие процессы пе-ресоединения (весьма вероятные при образовании балдахинов), то яркость конкретной линии зависит от того, как слой ее формирования (функция вклада или функция отклика на температуру) расположен относительно высоты, где произошло пересоединение; при этом горизонтальные координаты поярчения будут совпадать с координатами портала. Таким образом, многообразие факторов, влияющих на горизонтальное, вертикальное и частотное распределение мощности колебаний интенсивности в разных спектральных линиях, должно проявиться в уменьшении коэффициентов корреляции между разными динамическими структурами и полями излучения.

В соответствии с вышесказанным обсудим пове дение коэффициентов корреляции R между интен сивностями I K и I X линий K и Х Са II и мощностями W K и W X трех - и пятиминутных колебаний ( табл . 5). Обозначения «3» и «5» означают трех - и пятими нутные колебания соответственно .

В нижней части таблицы приведены средневзве шенные значения коэффициентов корреляции для ли нии K по всем областям для полного поля зрения , а также для ячейки и сетки ( благодаря большим объе мам выборок , почти все эти коэффициенты корреля ции получены на высоких уровнях значимости >95 %).

На первый взгляд , данные табл . 5 очень проти воречивы . Тем не менее , они обнаруживают некото рые тенденции , которые можно объяснить на осно вании как классических , так и современных пред ставлений о хромосфере .

Рассмотрим вначале трехминутные колебания . Хотя одними из наиболее вероятных кандидатов на роль источника нагрева хромосферы являются удар ные волны , порождаемые трехминутными колеба ниями , сложные и многообразные связи между мощ ностью трехминутных колебаний и концентрациями магнитного потока априори исключают возможность высокой корреляции между интенсивностью хромо сферной линии и мощностью трехминутных колеба ний . В подробном исследовании нагрева хромосферы трехминутными ударными волнами Vecchio, et al. [Vecchio, et al., 2009] отмечают , что значительная до ля двумерного поля зрения , особенно та , которая по крыта фибриллами , не показывает признаков удар ных волн . С этим утверждением вполне согласуются средневзвешенные значения R ( I K,WK) «3»).

Рассмотрим теперь пятиминутные колебания . Бро сается в глаза довольно высокая степень корреляции между интенсивностью линии K и мощностью коле баний этого диапазона . Она присутствует как в сетке , так и в ячейке , но не всегда . Средневзвешенные значе ния коэффициентов корреляции показывают , что ос новной вклад в связь интенсивности линии K с мощ ностью вносит сетка . По - видимому , значительный вклад в нее вносят фибриллы . Можно полагать , что этот факт количественно подтверждает существенную роль волн с частотой ниже частоты акустического об резания в нагреве более высоких слоев хромосферы . Эти волны могут проникать через магнитоакустиче ские порталы . Для линии X такая корреляция очень мала ( практически она отсутствует ).

Обсуждение и выводы

Наша работа , основанная на одномерных наблю дениях спокойной солнечной хромосферы с умерен ным пространственным и временным разрешением , показала , что даже при этих ограниченных возмож ностях удается выявить многие из ее динамических свойств , обнаруженных недавно на двумерных изо бражениях с помощью современных инструментов очень высокого разрешения .

|

Область |

Все поле зрения |

|||||||

|

6 |

7 |

8 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Объем выборки |

356 |

415 |

387 |

252 |

252 |

252 |

252 |

252 |

|

R ( I K ,W K ) «5» |

0.45 |

0.69 |

0.65 |

0.19 |

0.66 |

–0.15 |

0.21 |

0.44 |

|

R ( I K ,W K ) «3» |

0.19 |

0.11 |

0.06 |

0.19 |

0.03 |

0.24 |

0.34 |

0.55 |

|

R ( I X ,W X ) « 5» |

–0.31 |

0.04 |

–0.01 |

|||||

|

R ( I X ,W X ) « 3» |

–0.32 |

0.18 |

0.15 |

|||||

|

Ячейка |

||||||||

|

Объем выборки |

48 |

99 |

85 |

53 |

79 |

80 |

34 |

31 |

|

R ( I K ,W K ) «5» |

0.15 |

0.54 |

0.44 |

–0.04 |

0.28 |

–0.27 |

0.06 |

0.26 |

|

R ( I K ,W K ) «3» |

0.66 |

0.41 |

0.14 |

–0.02 |

0.25 |

–0.21 |

0.35 |

0.88 |

|

R ( I X ,W X ) « 5» |

0.03 |

0.32 |

0.24 |

|||||

|

R ( I X ,W X ) « 3» |

0.44 |

0.12 |

0.36 |

|||||

|

Сетка |

||||||||

|

Объем выборки |

25 |

140 |

101 |

31 |

33 |

31 |

16 |

33 |

|

R ( I K ,W K ) «5» |

0.87 |

0.58 |

0.04 |

0.11 |

0.96 |

0.17 |

–0.9 |

–0.88 |

|

R ( I K ,W K ) «3» |

–0.32 |

–0.05 |

–0.24 |

0.60 |

–0.54 |

0.8 |

0.43 |

–0.24 |

|

R ( I X ,W X ) « 5» |

0.84 |

–0.09 |

0.24 |

|||||

|

R ( I X ,W X ) « 3» |

–0.55 |

–0.06 |

–0.36 |

|||||

|

Все поле зрения |

Ячейка |

Сетка |

||||||

|

R ( I K ,W K ) « 5» |

0.47 |

0.21 |

0.55 |

|||||

|

R ( I K ,W K ) « 3» |

0.22 |

0.25 |

0.00 |

|||||

-

• При разрешении около 2" к числу выявлен ных в работе проявлений сложной структуры хро мосферы относятся « третий » компонент хромо сферной сетки , магнитоакустические порталы , маг нитные тени и ореолы сетки .

-

• Приведены примеры , естественным образом объясняющие противоречивость многих литератур ных данных о вертикальной когерентности хромо сферных структур . Для полного поля зрения коэф фициент корреляции между центральными интен сивностями двух линий , K и X, превышает 0.5 на 100- процентном уровне значимости .

-

• Имеется значимая корреляция между цен тральной интенсивностью линии K и мощностью пятиминутных колебаний , причем основной вклад в коэффициент корреляции ( порядка 0.5) вносит сетка . Данный факт интерпретируется как проявление эф фективной роли магнитоакустических порталов в нагреве средней хромосферы .

Интересно сопоставить наши данные с результатами работы [Reardon., et al, 2008]. Ее основной вывод: наблюдательные ограничения при использовании фильтрограмм, полученных в линиях резонансного дублета CaII, не позволяют подробно описать морфологию тонкой структуры хромосферного поля яркости, но они не препятствуют обнаружению многих характерных особенностей динамического поведения хромосферы. Наблюдательные ограничения, о которых идет речь в [Reardon., et al, 2008], – это, главным образом, недостаточное спектральное разрешение. В нашем случае это недостаточное пространственное разрешение и одномерное поле зрения. Тем не менее, основные признаки хромосферного динамического режима мы смогли выявить.

Перечисленные явления удалось исследовать не вопреки отсутствию высокого разрешения , а просто потому , что их масштабы достаточно велики . Одна ко интерпретация даже крупномасштабных струк турных образований атмосферы Солнца невозможна без знания того , что за этими образованиями скры вается при пространственном разрешении в доли угловой секунды . Поскольку благодаря появлению инструментов нового поколения и усовершенство ванию обработки наблюдательных данных такая информация сейчас доступна , остаются полезными и наблюдения не столь высокого класса при условии , что их интерпретация опирается на современные фун даментальные достижения физики солнечной и звезд ных атмосфер . Таким образом , мы отвечаем на основ ной вопрос , поставленный во Введении : статистически значимые различия в хромосферном режиме подно жий корональных дыр , найденные в работе [ Теплицкая и др ., 2009], выполненной на том же материале , что и данная работа , можно считать и физически реальными .

Авторы благодарны анонимному рецензенту за внимательное прочтение рукописи и полезные замечания .

Работа выполнена в рамках гранта государствен ной поддержки ведущих научных школ РФНШ -2258.2008 и грантов РФФИ 06-02-16003, 08-02-13633– офи _ ц , 08-02-91860- КО _ а , 08-02-92204- ГФЕН _ а .