Хронический гайморит, зафиксированный в археологических сериях: географическое распределение и предрасполагающие факторы

Автор: Зубова А.В., Моисеев В.Г., Ананьева Н.И., Стулов И.К., Андреев Е.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 1 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель данного исследования - выявление социальных и климатогеографических факторов, влиявших на динамику заболеваемости хроническим гайморитом у древнего и исторического населения Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. В качестве основного материала использовались данные о частоте заболевания, зафиксированной в 23 краниологических сериях. По результатам одномерного (корреляционный анализ, тест Вилкоксона-Манна-Уитни) и многомерного (анализ главных компонент) статистического анализа этих данных достоверную связь с распределением частоты хронического гайморита продемонстрировали только климатические факторы. Главным из них является температурный режим. В глобальном масштабе эта связь имеет отрицательную направленность, т.е. при повышении среднегодового показателя и максимальной температуры трех самых жарких месяцев в году частота заболевания снижается. На региональном уровне также достоверны корреляции между заболеваемостью и количеством дождливых дней в году. Однако этот результат свидетельствует не об их взаимозависимости, а о локальной вариабельности связей между климатическими факторами в Европе и Северной Америке. Ни один из социоэкономических факторов, которые можно было анализировать по имеющимся данным (пол, проживание в городе или деревне, тип хозяйства), не продемонстрировал достоверной корреляции с частотой изучаемой патологии в глобальном масштабе. Оценить влияние социального статуса, определяемого по археологическим материалам, на динамику заболеваемости в настоящий момент не представляется возможным, поскольку это понятие включает в себя комплекс стрессогенных факторов.

Хронический верхнечелюстной синусит, климат, биоархеология, палеопатология, заболевания дыхательной системы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146511

IDR: 145146511 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.1.147-157

Текст научной статьи Хронический гайморит, зафиксированный в археологических сериях: географическое распределение и предрасполагающие факторы

Хронический гайморит, или хронический верхнечелюстной синусит (далее ХВС), представляет собой длительное (более 12 недель) воспаление слизистой оболочки верхнечелюстного синуса (гайморовой пазухи) [Хронический риносинусит…, 2014, с. 11], сопровождающееся затруднением носового дыхания, головными болями, общей слабостью, а при обострениях – выделениями из носа и повышенной температурой. У современного населения земного шара ХВС является одним из наиболее распространенных хронических отоларингологических заболеваний [Slavin, Sheldon, Bernstein, 2005; Brook, 2009]. Критически важными факторами, влияющими на его распространение в современных условиях, считаются различного рода антропогенные загрязнения воздуха, ятрогения, наличие сопутствующих заболеваний и климатические характеристики региона проживания изучаемой группы [Mercer, 2003; Kaur, Nieuwenhuijsen, Colvile, 2005; Peled et al., 2005; Roberts, 2007]. Достоверно определить роль каждого из них сложно по нескольким причинам. В лечебных учреждениях при постановке диагноза не собираются точные данные об образе жизни пациента. Состояние экологии на настоящий момент таково, что различные виды антропогенных загрязнений воздуха накладываются друг на друга, и сложно определить, какой из них важнее. С развитием новых технологий глубокой пломбировки каналов зубов резко возросла роль ятрогенного фактора, увеличивающего частоту одонтогенных хронических синуситов [Кошель, 2017, с. 9; Patel, Ferguson, 2012, p. 25]. Наконец, большинство исследований, в которых анализируются факторы среды, влияющие на развитие заболевания, базируется на данных пациентов одного лечебного учреждения, не представляющих отдельную популяцию или даже случайную выборку. Сравнение полученных результатов с материалами других выборок чаще всего не проводится.

Антропологические серии, полученные в результате археологических раскопок, несмотря на меньшую системность диагностики, имеют некоторые преимущества перед клиническими данными при изучении эпидемиологии хронического гайморита. В них практиче ски отсутствует влияние ятрогенного фактора, картина заболеваемости не смазана применением современных лекарственных средств, и в представляемых этими сериями сообществах можно ожидать более низкого уровня вариабельности стрессогенных факторов среды, чем в современных популяциях. Кроме того, серии из древних могильников в большей степени соответствуют критериям случайной выборки из популяции, чем пациенты одного медицинского учреждения, и они позволяют обследовать как индивидов с признаками заболевания, так и контрольную группу здоровых людей. Несмотря на все эти преимущества, исследований, посвященных эпидемиологии ХВС в древних и исторических сообществах, немного. По поводу факторов, влияющих на заболеваемость, также нет сложившего ся мнения. Различными авторами указывалось на то, что частота ХВС в разных группах населения могла быть связана с условиями проживания в городской или сельской местности, различающимися по степени загрязненности воздуха [Lewis, Roberts, Manchester, 1995], социальным положением погребенных [Roberts, 2007], распространенностью зубочелюстных патологий [Panhuysen, Coenen, Bruintjes, 1997; Зубова и др., 2020]. В некоторых случаях отмечалась бóльшая вероятность развития хронического верхнечелюстного синусита у женщин, чем у мужчин, что объяснялось межполовыми различиями в образе жизни [Roberts, 2007].

Так же как для современного населения, для археологических групп никогда не проводилось статистическое сопоставление степени влияния предлагаемых исследователями различных факторов на заболеваемость ХВС. Наиболее широкое в географическом отношении биоархеологическое исследование было осуществлено Ш. Робертс, сравнившей между собой 14 серий с территории Европы и Северной Америки и одну африканскую [Ibid.]. Статистически достоверные различия ею были зафиксированы только между мужчинами и женщинами в двух североамериканских сериях [Ibid., tab. 5], в остальных эта тенденция не выявлена. При сравнении суммарно городского и сельского населения, земледельцев и охотников-собирателей не удалось обнаружить статистически достоверной разницы. Однако автором все же был сделан вывод о меньшей заболеваемости у сельского населения и охотников-собирателей и о важности антропогенного загрязнения для распространения ХВС [Ibid., p. 804].

Цель данного исследования – выявление статистическими методами факторов среды, влиявших на заболеваемость хроническим гайморитом у древнего и исторического населения Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. Анализируется связь частоты ХВС с температурно-влажностным режимом и географическим положением районов расселения сравниваемых групп. В задачи работы входила также проверка выдвинутых ранее гипотез о влиянии различных социокультурных факторов на распространение заболевания в разных регионах земного шара.

Материал и методы

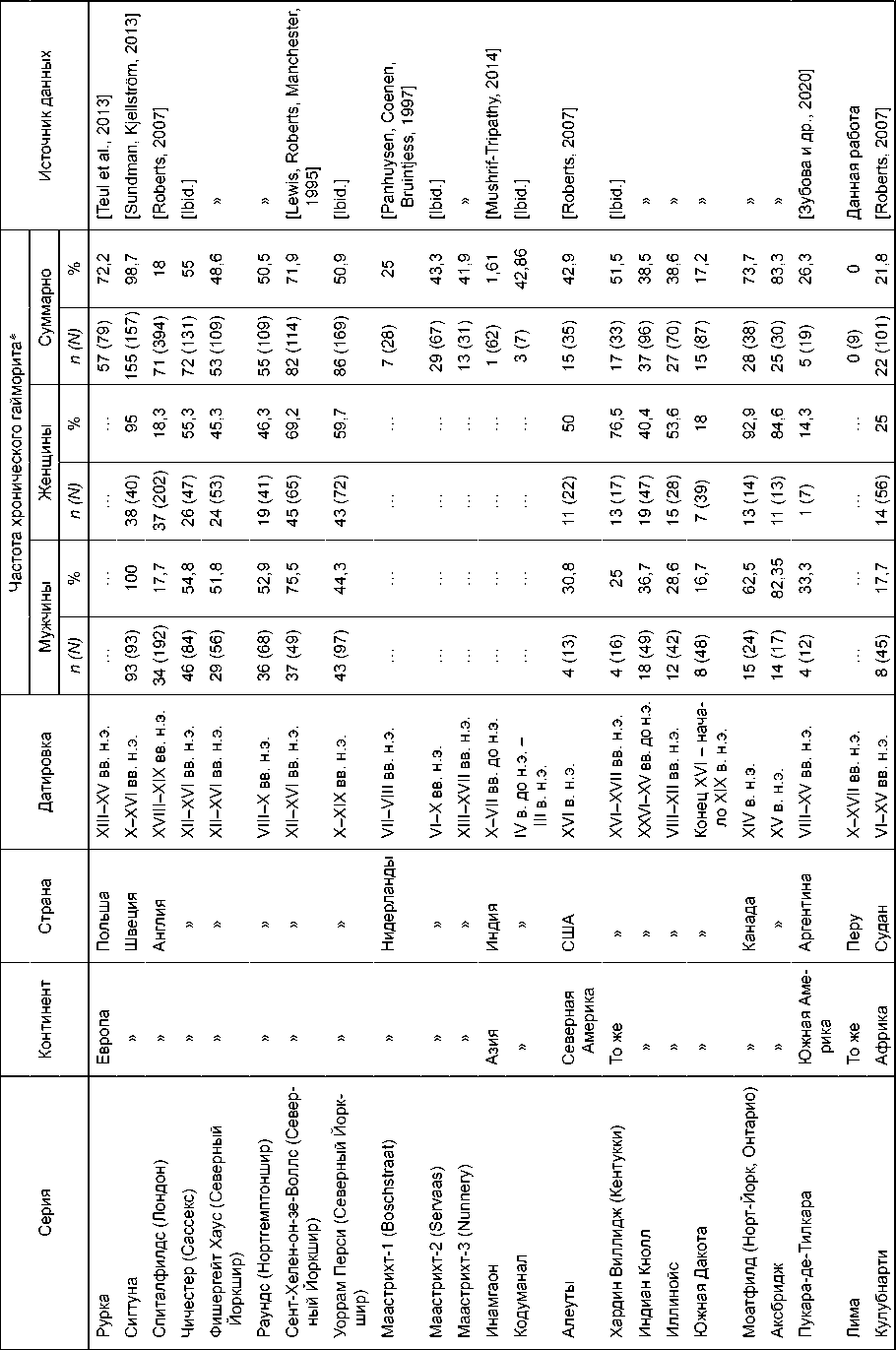

Основным материалом для исследования послужили опубликованные сведения о частотах хронического гайморита, зафиксированных в 21 серии из Северной Америки, Европы, Африки и Индии, и собственные данные по двум южно-американским группам (табл. 1). В двух последних случаях ХВС диагностировался по результатам компьютерной томографии, выполненной на базе НМИЦПН им. В.М. Бехтерева. Методика описана в специальной статье [Зубова и др., 2020, с. 146].

Для анализа данных использовалось несколько методов. Первый – непараметрический тест Вилкок-сона–Манна–Уитни (Wilcoxon Matched Pairs Test). По причине небольшого количества сравниваемых выборок, не позволяющего использовать параметрические процедуры, он применялся для попарного межгруппового сравнения при анализе достоверности различий между частотой заболевания у мужчин и женщин, у городского и сельского населения, у земледельцев и охотников-собирателей. Второй метод – корреляционный анализ, при помощи которого исследовалась связь распространенности ХВС с каждой из рассматриваемых климатогеографических характеристик. Для анализа в масштабе всего земного шара с привлечением 23 серий применялся параметрический тест Пирсона, а в пределах одного континента с использованием небольшого числа групп – непараметрический метод ранговой корреляции Спирмена–Кендалла. Анализировалась связь заболеваемости ХВС со среднегодовой температурой воздуха, средними значениями минимальной температуры трех самых холодных месяцев и максимальной трех самых жарких месяцев (в градусах шкалы Фаренгейта), среднегодовой влажностью (в процентах) и количеством дождливых дней в году (табл. 2).

К сожалению, получить детальную информацию по климатическим характеристикам того периода, к которому относилось функционирование каждого памятника, где были зафиксированы рассматриваемые материалы, в настоящий момент не представляется возможным. В качестве альтернативы нами использовались данные по современному климату в соответствующих районах, взятые из открытого источника . Дополнительными признаками, позволяющими оценить взаимосвязь географического распределения памятников, климатических факторов и частот ХВС, служат географические координаты места локализации серии. Если точные данные о географическом положении памятника не опубликованы или в состав серии входят материалы нескольких археологических объектов, использовались координаты района, где они расположены.

Для оценки влияния на динамику ХВС климата в целом, а не отдельных показателей, на базе всех перечисленных признаков выполнялся анализ главных компонент и корреляционный анализ связи ГК I и ГК II с частотой ХВС. В большинстве случаев данные о заболеваемости использовались суммарно, без разделения по полу. Исключение составил только анализ межполовых различий.

Результаты

На первом этапе исследования анализировалась предполагаемая в более ранних работах значимость различий между представителями разных демографических и социально-экономических кластеров.

Результаты анализа межполовых различий заболеваемости ХВС. Необходимые данные имелись для 17 серий. Одна из них африканская, семь европейских, семь с территории Северной Америки и две южноамериканские (см. табл. 1). В межконтинентальном масштабе различия между частотами хронического гайморита у мужчин и женщин недостоверны: значение критерия Вилкоксона–Манна– Уитни Z = 1,55, p = 0,12. В сериях из Европы они также не до стигают порога статистической значимости: Z = 0,676, p = 0,499. На территории Нового Света у женщин частота синуситов в среднем выше, чем у мужчин. В данном случае различия уже дости-

Таблица 1. Частота хронического гайморита в рассматриваемых группах

* n – количество случаев заболевания, N – число обследованных индивидов.

Таблица 2. Климатогеографические и социально-экономические характеристики сравниваемых серий

|

К 3 с 0) н 5 о о с |

го о о с; го О |

го о о С[ о о |

* |

го о о с; го О |

го о о С[ о о |

ГО о о го го О |

го о о d о о |

* |

* |

го о о с; го о |

* |

* |

* |

* |

* |

* |

* |

* |

го о о С[ о о |

* |

го о о с; го о |

||||||||

|

1 с О 3 со £ О О. >3 СП X S' |

зг с; го го го СО |

* |

* |

* |

* |

* |

* |

* |

* |

* |

* |

* |

* |

* |

IO о о 3 о X о |

i 1 го |

го |

с; го С[ го с; го со |

ю о о 3 о X О |

i 1 го |

с; го С[ го го со |

* |

|||||||

|

го 1-о го о гос |

in |

in |

ю" |

о со о" |

со о 7 |

со in о" |

со о 7 |

го о" |

о о о" |

см |

со (X) |

со со" |

in со со" |

со о" 1 |

О) 1 |

о см о" CD 7 |

о" СО |

со toco" со |

LOOM" со |

7 |

о 7 |

см in" со |

into" со |

||||||

|

го i-о 3 3 |

см in о" in |

см in о" ю |

см in о" in |

о ю |

in а> со" in |

in оо см" in |

in а> со" Ю |

го о" in |

§ ю |

см со с> in |

со" in |

о |

3 со" |

5 |

in co" |

о см со" |

ОМ о |

см со |

to со" со |

см in |

см о см" 7 |

см to-см" 1 |

in О- ом |

||||||

|

6 0) 0) С[ ГО О |

X О 5 и го о 1 |

2 >3 го С[ |

со |

со |

со |

со |

со |

со о |

со |

со см |

со см |

о |

О) |

см о |

со о |

о |

о |

см |

in со |

со о |

со о |

со CD |

см со |

со |

о |

||||

|

1 3 о о 1- О |

р о 111 к н ГО о го о |

го" X |

со о со |

со о со" |

со о со" |

см а> о" |

о о о" со |

in см о" |

а> о" |

со со^ со" |

со со^ со" |

о о с> |

о о |

о о to |

см о" со |

in cd" |

in cd" |

со toco" in |

о о со" со |

о о со |

in ом со |

О О- |

in CM-о" со |

со СО-in" |

со toco" ом |

||||

|

го го 3 о го ^ |

го 0) с ГО 1- К ГО |

X X S ° _ х ГО ф |

го 3 го |

£Q ГО го о |

см" |

см" |

см" |

со со ш" со |

со со ш" со |

(О со" со |

со со ш" со |

in с> со |

in с> со |

со со |

со (X) in |

я со" о |

см со" о |

toin" |

COLO" |

со СО СО |

toco |

in" со |

in" со |

to о" со |

со" |

см in" со |

toco" CD |

||

|

го го 1 i |

го 0) ГО 1- К ГО |

X X о ГО S ° го ф |

§ X |

со" ГО =Г го о го S |

со со" со |

со со" со |

со со" со |

in" со |

ш" со |

см ш" со |

in" со |

со со |

со со |

со" см |

о" со |

со со" со |

см ю о" со |

co co cd" cm |

co со cd" CM |

to со" |

о см" со |

со о" см |

со о" ом |

со о to" |

со" ю |

со со |

toin |

||

|

6 С[ 2 0) с[ ГО О |

го го т i ° ГО “ ГО Н £Q |

см ом ю |

см ом ю |

см ом ю |

О toco |

to toco |

to |

О toco |

со ю |

со ю |

со CD in" |

о о" in |

to |

in in" |

to |

co |

со to |

см о" in |

into" ю |

into" ю |

со into" со |

со о со" со |

ю |

to" |

|||||

|

го X |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

з 3 о X >3 го со го о 3 о го cz 5 го .о |

>3 го £0 го о о го го о СП го о го "2 X 5 = 2 О |

з 3 о >3 го со го о о го X I го 3 е |

o' 3 ro 1- o о о T d 4 i-ro о ^ |

s' н1 го С[ с; с; СП 1 го X |

|||||||||||||||||||||||||

|

ГО 3 ГО О |

го го о V) о CQ 1— X 3 1— о го го 5 |

'tn го го го см 1— 3 1— о го го 2 |

го со 1— X 3 1— о го го 2 |

з 3 о 1 5 го 1— о X о d го D_ |

? го о о го о го 1— о го т |

о о 5, о С[ с; 4 го о |

го о |

го (Г |

с; го го С[ о |

о 2 го |

% Ю о < |

го 1-о го а: □; го % Q |

о >3 о 3 X |

с; о ы го 3 ^ |

и го 5 |

го |

го го 3 го С[ го го 1= |

3 ro Ю |

|||||||||||

*С положительным знаком - северная, с отрицательным - южная.

**С положительным знаком - восточная, с отрицательным - западная.

гают статистически значимого уровня (невзвешенная средняя у мужчин 38,75 %, у женщин – 53,79 %, Z = 1,96, p = 0,05). Нужно отметить, однако, что эта тенденция формируется преимущественно за счет североамериканской серии из Хардин Виллидж, где разница превышает 50 % (см. табл. 1). В других группах такой разницы не наблюдается, а в Южной Америке на женских черепах был зафиксирован лишь один случай хронического гайморита. Таким образом, несмотря на ситуацию в Хардин Виллидж, можно осторожно (вследствие малого количе ства данных) предполагать, что существенных различий по частоте ХВС в мужских и женских сериях нет. Соответственно, различия в образе жизни мужчин и женщин принципиального влияния на заболеваемость не оказывают не только в глобальном масштабе, но и на уровне отдельных континентов.

Результаты анализа связи частоты ХВС с со-циоэкономическими факторами. Учитывались условия проживания в городских или сельских поселениях и принадлежность популяции к земледельческим сообществам или группам охотников-собирателей (см. табл. 2). Статистически достоверных различий между городским и сельским населением не наблюдается ни в межконтинентальном масштабе ( Z = 1,613, p = 0,1), ни отдельно на территории Европы и Северной Америки ( Z = 0,8, р = 0,42). Для Азии, Африки и Южной Америки провести отдельный анализ не позволило малое количество имеющихся серий. В трансконтинентальном масштабе не выявлена достоверная разница между земледельцами и охотниками-собирателями ( Z = 1,29, p = 0,19), но последние представлены всего четырьмя сериями, что могло повлиять на результат сравнения. Единственный регион, где можно было сравнить эти две группы на локальном уровне, – Северная Америка. Здесь различия достигают порога статистической значимости ( Z = 1,96, p = 0,0495). Однако земледельческие группы в этом регионе проживали в более холодных районах по сравнению с охотниками-собирателями, и, на наш взгляд, наблюдаемая разница может объясняться не столько социальными,

Таблица 3. Нагрузки на признаки в составе первых двух ГК

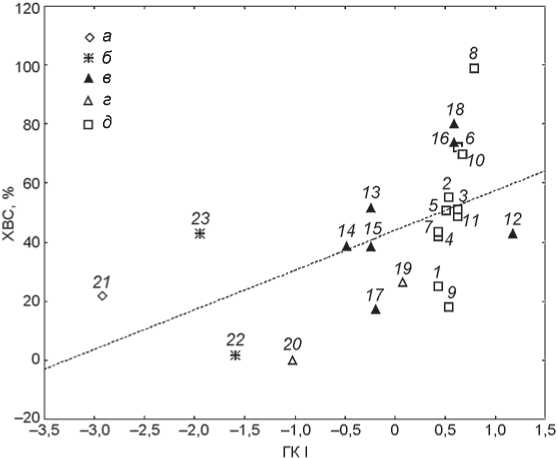

Результаты анализа связи частоты ХВС с климатом. Для предварительной проверки соответствия выбранных климатических показателей географической дифференциации сравниваемых серий был выполнен анализ главных компонент. Он показал, что статистически значимой является только ГК I, которая описывает 67,8 % общей изменчивости. Высокие нагрузки в ее составе приходятся на все включенные в анализ климатические характеристики, но для показателей влажности они имеют положительный знак, а для температурных – отрицательный (табл. 3). Отрицательный полюс формируют серии, происходящие из регионов с наиболее теплым и сухим климатом – Судана и Индии, положительный – группы с территорий, относительно близких друг другу по температурному режиму и влажности: из Северной и Западной Европы, Канады и с Алеутских островов. Промежуточную позицию занимают оставшиеся американские выборки (см. рисунок ).

Процент общей дисперсии, описываемой ГК II, существенно уступает аналогичному показателю для ГК I. При этом собственное число меньше единицы, т.е. доля изменчивости, которую объясняет данный вектор, меньше веса каждого исходного признака, включенного в анализ. Вышеуказанные причины позволяют не рассматривать направление изменчивости по ГК II как значимое и исключить его из дальнейшего анализа.

Сравнение серий по координатам ГК I, каждой из базовых климатических характеристик и частотам ХВС показало, что в масштабе трех континентов наблюдается достоверная, хотя и умеренная по значениям коэффициентов, отрицательная связь заболеваемости с температурными показателями и положительная с координатами по ГК I (табл. 4). При этом в последнем случае значение коэффициента выше, чем для каждого из показателей температуры в отдельности. Другими словами, на распространение ХВС все климатические характеристики, находящиеся в определенной пропорциональной связи, которая отражена нагрузками на ГК I, влияют сильнее, чем единичные показатели.

Заметим также, что ГК I положительно коррелирует с географической широтой, а та, в свою очередь, – с частотой ХВС (табл. 4). Это подтверждает связь динамики климатического режима с географическим положением серий и в определенной степени снима-

Результаты сравнения 23 серий по координатам ГК I и частоте ХВС.

1 – Маастрихт-1; 2 – Чичестер; 3 – Фишергейт Хаус; 4 – Маастрихт-3; 5 – Раундс; 6 – Рурка; 7 – Маастрихт-2;

8 – Сигтуна; 9 – Спиталфилдс; 10 – Сент-Хелен-он-зе-Воллс; 11 – Уоррам Перси; 12 – алеуты; 13 – Хардин Виллидж; 14 – Иллинойс; 15 – Индиан Кнолл; 16 – Моатфилд; 17 – Южная Дакота; 18 – Аксбридж; 19 – Пукара-де-Тилкара; 20 – Лима; 21 – Кулубнарти; 22 – Инамгаон; 23 – Кодуманал.

а – Африка; б – Азия; в – Северная Америка; г – Южная Америка; д – Европа.

ет вопрос о том, насколько на результаты анализа влияет использование современных климатических данных. Географические координаты не изменяются со временем, соответственно, корреляция широты одновременно с температурным режимом и заболеваемостью подтверждает достоверность связи двух последних показателей.

Для детализации картины взаимосвязей различных климатических характеристик и заболеваемости ХВС на континентальных уровнях было выполнено еще три варианта анализа: для Европы, Нового Света в широком смысле и отдельно для Северной Америки. При рассмотрении только европейских серий величина и направление корреляции между частотой хронического гайморита и географической широтой сохраняются, как и достоверная отрицательная связь заболеваемости со среднегодовой и максимальной температурой. Дополнительно появляется отрица-

14 15,

1,5

д

-20

а б в г д

1 d9 □

19 д 17

16^,6 D10

2 /

7Q4 *

-3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0

ГК I тельная корреляция между частотой ХВС и количеством дождливых дней в году, не имеющая значения в масштабе трех континентов (табл. 5).

В Новом Свете (включая континентальную часть Северной и Южной Америки и Алеутские острова) ситуация иная. Достоверная корреляция с частотой ХВС прослеживается только для географической широты. По другим показателям значения коэффициентов не достигают порога статистической достоверности. Более высокие коэффициенты, чем при анализе 23 серий, отмечены для среднегодового количества дождливых

Таблица 4. Коэффициенты корреляции Пирсона между частотой ХВС, отдельными климатогеографическими показателями и интегральными климатическими факторами (ГК) для 23 серий (суммарно)

|

Показатель |

Широта |

Долгота |

Количество дождливых дней |

Минимальная температура |

Средняя температура |

Максимальная температура |

Влажность |

ГК I |

Частота ХВС |

|

Широта |

1,000 |

||||||||

|

Долгота |

0,064 |

1,000 |

|||||||

|

Количество дождливых дней |

0,258 |

0,013 |

1,000 |

||||||

|

Минимальная температура |

–0,578 |

0,623 |

–0,405 |

1,000 |

|||||

|

Средняя температура |

–0,525 |

0,481 |

–0,605 |

0,878 |

1,000 |

||||

|

Максимальная температура |

–0,343 |

0,159 |

–0,579 |

0,528 |

0,844 |

1,000 |

|||

|

Влажность |

0,442 |

–0,009 |

0,525 |

–0,272 |

–0,570 |

–0,670 |

1,000 |

||

|

ГК I |

0,521 |

–0,317 |

0,749 |

–0,760 |

–0,959 |

–0,893 |

0,730 |

1,000 |

|

|

Частота ХВС |

0,527 |

–0,001 |

0,367 |

–0,516 |

–0,504 |

–0,471 |

0,372 |

0,544 |

1,000 |

Примечание. Курсивом выделены статистически достоверные корреляции ( p < 0,05).

Таблица 5. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена–Кендалла между частотой ХВС и климатогеографическими показателями для серий из Европы *

|

Показатель |

Широта |

Долгота |

Количество дождливых дней |

Минимальная температура |

Средняя температура |

Максимальная температура |

Влажность |

Частота ХВС |

|

Широта |

1 |

|||||||

|

Долгота |

–0,042 |

1 |

||||||

|

Количество дождливых дней |

–0,779 |

–0,268 |

1 |

|||||

|

Минимальная температура |

–0,272 |

–0,756 |

0,545 |

1 |

||||

|

Средняя температура |

–0,911 |

0,07 |

0,848 |

0,393 |

1 |

|||

|

Максимальная температура |

–0,826 |

0,014 |

0,791 |

0,223 |

0,716 |

1 |

||

|

Влажность |

0,614 |

–0,721 |

–0,239 |

0,437 |

–0,615 |

–0,38 |

1 |

|

|

Частота ХВС |

0,552 |

0,055 |

–0,701 |

–0,311 |

–0,608 |

–0,803 |

0,271 |

1 |

* См. примеч. к табл. 4.

Таблица 6. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена–Кендалла между частотой ХВС и климатогеографическими показателями для серий Нового Света *

|

Показатель |

Широта |

Долгота |

Количество дождливых дней |

Минимальная температура |

Средняя температура |

Максимальная температура |

Влажность |

Частота ХВС |

|

Широта |

1 |

|||||||

|

Долгота |

–0,567 |

1 |

||||||

|

Количество дождливых дней |

0,185 |

0,353 |

1 |

|||||

|

Минимальная температура |

–0,824 |

0,655 |

–0,119 |

1 |

||||

|

Средняя температура |

–0,773 |

0,269 |

–0,627 |

0,797 |

1 |

|||

|

Максимальная температура |

–0,303 |

–0,235 |

–0,627 |

0,237 |

0,712 |

1 |

||

|

Влажность |

0,377 |

0,042 |

–0,135 |

–0,034 |

–0,135 |

–0,304 |

1 |

|

|

Частота ХВС |

0,65 |

–0,05 |

0,588 |

–0,387 |

–0,555 |

–0,151 |

0,259 |

1 |

*См. примеч. к табл. 4.

дней и средней температуры (табл. 6). Но если в Европе повышение влажности коррелирует с уменьшением частоты ХВС, то в Новом Свете увеличение числа дождливых дней связано с ростом заболеваемости. При исключении из анализа групп Южной Америки нагрузка на количество дождливых дней в году становится статистически достоверной (табл. 7). Одновременно резко повышается значение коэффициента корреляции между частотой ХВС и географической долготой, но оно не достигает порога статистической достоверности из-за небольшого числа серий.

В целом следует отметить, что к данным, полученным для североамериканских серий, нужно относиться с известной долей осторожности из-за их малого количества. Тем не менее результаты всех вариантов анализа позволяют предварительно сделать вывод о глобальной важности климата для эпидемиологии ХВС. При этом умеренные значения коэффициентов корреляции показывают, что связь между климатическими условиями и заболеваемостью не абсолютна и может ослабляться влиянием других параметров, не связанных с климатом.

Таблица 7. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена–Кендалла между частотой ХВС и климатогеографическими показателями для серий из Северной Америки *

|

Показатель |

Широта |

Долгота |

Количество дождливых дней |

Минимальная температура |

Средняя температура |

Максимальная температура |

Влажность |

Частота ХВС |

|

Широта |

1 |

|||||||

|

Долгота |

–0,071 |

1 |

||||||

|

Количество дождливых дней |

0,546 |

0,618 |

1 |

|||||

|

Минимальная температура |

–0,655 |

–0,291 |

–0,111 |

1 |

||||

|

Средняя температура |

–0,873 |

–0,000 |

–0,666 |

0,778 |

1 |

|||

|

Максимальная температура |

–0,873 |

–0,000 |

–0,666 |

0,778 |

1 |

1 |

||

|

Влажность |

0,667 |

0,234 |

0,881 |

–0,220 |

–0,771 |

–0,771 |

1 |

|

|

Частота ХВС |

0,464 |

0,750 |

0,873 |

0,073 |

–0,436 |

–0,436 |

0,739 |

1 |

*См. примеч. к табл. 4.

Обсуждение

Проведенный анализ показал, что различия в заболеваемости ХВС в значительной степени могут быть обусловлены климатом. Хотя использование данных по современным температурно-влажностным характеристикам и заставляет подходить к интерпретации полученных результатов с известной долей осторожности, они все же позволяют выявить некоторые важные тенденции. В глобальном масштабе можно говорить о том, что на территориях с относительно высокими температурами заболеваемость хроническим гайморитом достоверно ниже, чем в регионах с более холодным климатом. Что касается количества дождливых дней в году, то, хотя и на региональном уровне у данного показателя появляются значимые корреляции с частотой ХВС, вероятнее всего, это чисто статистический эффект, обусловленный взаимосвязью отдельных климатических факторов между собой. Базовой является связь между температурой и количеством дождливых дней, тогда как корреляция последнего показателя с заболеваемостью имеет, видимо, опосредованный характер. Об этом свидетельствует различная направленность связи количества дождливых дней и температуры, наблюдаемая на территории Европы и Америки.

Судя по значению коэффициента корреляции между частотой ХВС в изученных сериях и их координатами по ГК I, глобальные связи с климатическими факторами объясняют лишь немногим более половины изменчивости заболеваемости. Это говорит о муль-тифакторной природе рассматриваемой патологии и о том, что помимо климатических различий суще- ствуют и другие факторы, влияющие на заболеваемость. Однако для их выявления необходим детальный биоархеологический анализ каждой отдельной серии, поскольку в глобальном масштабе большинство проанализированных нами социально-экономических параметров не демонстрирует статистической связи с частотой ХВС. Так, ни в одном варианте анализа не прослеживается достоверных различий по заболеваемости между городским и сельским населением. Возможно, это объясняется тем, что к категории городских поселений археологи относят не только города в современном смысле этого слова, представляющие собой очаги промышленного производства, но и древние крупные поселения, где не было промышленности, но наблюдалась высокая концентрация населения и существовала определенная архитектурная планировка и система защитных укреплений. Соответственно, в данном случае нельзя связывать с такими памятниками наличие специфического загрязнения воздуха, которое отсутствовало в сельских поселениях, что и показывают результаты сравнительного анализа.

Гипотетически можно предполагать повышенную заболеваемость в «городах» по причине ухудшения эпидемиологической обстановки вследствие увеличения плотности населения. Но поскольку существенной разницы по частоте ХВС между «городским» и «сельским» населением мы не видим, то, вероятно, и этот фактор не имел особого значения.

Относительно бытовых антропогенных загрязнений, не связанных с промышленным производством, а возникающих в связи с использованием природного топлива, недостаточной вентиляцией жилищ и т.д., имеющиеся данные позволяют говорить, что вплоть до XVII–XIX вв. они не слишком различались в городской и сельской среде и не оказывали существенного влияния на заболеваемость ХВС. При нормальном функционировании мерцательного эпителия в гайморовой пазухе вдыхаемые с воздухом загрязняющие частицы эвакуируются с жидкостью в полость носа и их накопления в синусах не происходит. Оно начинается при уже имеющемся нарушении оттока, обусловленном инфекционными заболеваниями или аллергическими реакциями, либо при очень высокой степени загрязнения. Последнее влияет на развитие ХВС и пневмокониоза у людей, профессионально связанных с горнорудной или металлургической промышленностью [Артемова и др., 2016, с. 37]. Но это группы, находящиеся в экстремальных условиях, и их патологический статус должен рассматриваться в зависимости от рода профессиональной деятельности, а не от проживания в городе или деревне.

Что касается социального статуса погребенных, то, хотя его влияние традиционно считается важным [Roberts, 2007], определить его вклад в распространение ХВС в глобальном или даже региональном масштабе на данный момент невозможно. Обычно он определяется археологами на о сновании различий в погребальном инвентаре и далеко не всегда отражает уровень биологического стресса, влиявшего на популяцию. Соответственно, в некоторых случаях при одинаковых различиях в археологическом статусе мы наблюдаем прямо противоположные соотношения показателей заболеваемости. Так, например, в группах с территории графства Северный Йоркшир частота ХВС соответствует уровню благосостояния жителей вполне ожидаемо. Здесь были изучены три археологические серии: Фишергейт Хаус, Уоррам Перси и Сент-Хелен-он-зе-Воллс. В последней частота ХВС выше, и это может объясняться тем, что она представляет беднейшие слои населения [Lewis, Roberts, Manchester, 1995, p. 501]. В выборках из средневекового Маастрихта, однако, наблюдается обратная ситуация. В самой ранней группе VII–X вв. (Маастрихт-1), которая, по определению археологов, относится к низкостатусному сельскому населению [Panhuysen, Coenen, Bruintjes, 1997, p. 611], зафиксировано меньше случаев ХВС, чем в поздних сериях, представляющих горожан среднего и высокого статуса. В данном случае, как и во многих других, определить, какой именно фактор повлиял на ухудшение здоровья высокостатусного населения, затруднительно. Это могли быть хронологические колебания климатических показателей, локальные эпидемии, военные действия и другие эпизодические события. Учесть их в статистическом анализе не представляется возможным. В идеале вместо общего социального статуса необходимо принимать во внимание совокупность отдельных стрессовых обстоятельств, которые могут складываться в различные комбинации и по-разному влиять на заболеваемость.

Кроме того, для определения характера влияния социальных показателей на частоту ХВС следует учитывать не только общее количество заболевших, но и соотношение разных форм заболевания: риногенной, связанной с респираторными нарушениями, одонтогенной, вызванной проникновением в верхнечелюстные синусы зубочелюстных инфекций, и гематогенной, обусловленной специфическими болезнями, такими как корь, скарлатина или грипп, осложнениями которых может быть ХВС [Федорова, 2011]. Каждая из них связана с отдельной группой стрессогенных факторов, и если для риногенных синуситов действительно важен температурно-влажностный режим, то для одонтогенных не менее важным является рацион питания, формирующий набор патологий зубной системы.

На данный момент подробный анализ в широком масштабе невозможен по причине отсутствия точной диагностики различных форм ХВС. Дифференцировать гематогенный и риногенный синуситы по антропологическим данным в принципе нельзя, а надежное определение одонтогенных вариантов требует проведения томографического обследования всех сравниваемых серий. Пока такое обследование выполнено только для выборок из Перу (данная работа) и Аргентины [Зубова и др., 2020], по остальным группам проводился традиционный макроскопический анализ. Соответственно, определить основные источники инфекции для них невозможно, так же как и выявить факторы, повлиявшие на развитие патологии.

Заключение

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что по результатам проведенного нами пилотного статистического анализа из всех изученных факторов достоверная корреляция заболеваемости ХВС в глобальном масштабе выявлена только с климатическими. Наибольшее значение из них имеет температурный режим ареала популяции.

Для обстоятельств антропогенного характера (загрязнение воздуха, уровень материального благосостояния и т.д.), которые предлагались другими исследователями [Mercer, 2003; Kaur, Nieuwenhuijsen, Colvile, 2005; Peled et al., 2005; Roberts, 2007] в качестве важных эпидемиологических факторов, связей с распространением хронического гайморита пока не обнаружено. Более того, имеющейся на данный момент в антропологической литературе информации в принципе недостаточно для обсуждения этой проблемы. Оценивать характер влияния антропоген- ных факторов на заболеваемость ХВС можно только на уровне отдельных популяций, поскольку набор стрессогенных факторов в каждой из них уникален. Соответственно, в каждом случае необходимо предварительное проведение полного биоархеологического обследования представляющей популяцию антропологической серии и применение точных методов инструментальной диагностики для дифференциации различных форм ХВС. К сожалению, до сих пор примеры таких исследований нам не известны, но они могут представлять собой перспективное направление будущих изысканий в области палеопатологии и биоархеологии древнего и исторического населения земного шара.

Список литературы Хронический гайморит, зафиксированный в археологических сериях: географическое распределение и предрасполагающие факторы

- Артемова Л.В., Баскова Н.В., Бурмистрова Т.Б., Бурякина Е.А., Бухтияров И.В., Бушманов А.Ю., Васильева О.С., Власов В.Г., Горблянский Ю.Ю., Жабина С.А., Захаринская О.Н., Измеров Н.Ф., Ковалевский Е.В., Кузнецова Г.В., Кузьмина Л.П., Куняева Т.А., Логвиненко И.И., Луценко Л.А., Мазитова Н.Н., Обухова Т.Ю., Одинцева О.В., Орлова Г.П., Паначева Л.А., Пиктушанская И.Н., Плюхин А.Е., Потеряева Е.Л., Правило С.В., Разумов В.В., Рослая Н.А., Рослый О.Ф., Рушкевич О.П., Семенихин В.А., Серебряков П.В., Смирнова Е.Л., Соркина Н.С., Цидильковская Э.С., Часовских Е.В., Шпагина Л.А. Федеральные клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике пневмокониозов // Медицина труда и промышленная экология. – 2016. – № 1. – С. 36–49.

- Зубова А.В., Ананьева Н.И., Моисеев В.Г., Стулов И.К., Дмитренко Л.М., Ободовский А.В., Потрахов Н.Н., Кульков А.М., Андреев Е.В. Опыт использования компьютерной томографии при изучении хронического гайморита по краниологическим материалам из крепости Пукара-де-Тилкара (Аргентина) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2020. – Т. 48, № 3. – С. 143–153.

- Кошель И.В. Одонтогенные верхнечелюстные синуситы и их патогенетическое лечение (экспериментально-клиническое исследование): дис. … д-ра мед. наук. – Ставрополь, 2017. – 436 с.

- Федорова М.Е. Одонтогенные гаймориты // Вестн. современной клинической медицины. – 2011. – Т. 4. – Прил. 1. – С. 57–58.

- Хронический риносинусит: патогенез, диагностика и принципы лечения (клинические рекомендации) / Н.А. Арефьева, В.В. Вишняков, О.А. Иванченко, С.А. Карпищенко, А.Б. Киселев, В.С. Козлов, Р.С. Козлов, С.Я. Косяков, П.А. Кочетков, А.С. Лопатин, Я.А. Накатис, И.В. Отвагин, Г.З. Пискунов, Д.П. Поляков, А.Б. Туровский. – М.: Практическая медицина, 2014. – 64 с.

- Brook I. Sinusitis // Periodontology 2000. – 2009. – Vol. 49, iss. 1. – P. 126–139.

- Kaur S., Nieuwenhuijsen M.J., Colvile R.N. Pedestrian exposure to air pollution along a major road in Central London, UK // Atmospheric invironment. – 2005. – Vol. 39. – Р. 7307–7320.

- Lewis M.E., Roberts C.A., Manchester K. Comparative study of the prevalence of maxillary sinusitis in Later Medieval urban and rural populations in Northern England // Am. J. of Phys. Anthropol. – 1995. – Vol. 98. – P. 497–506.

- Mercer J.B. Cold – an underrated risk factor for health // Environmental Researches. – 2003. – Vol. 92. – Р. 8–13.

- Mushrif-Tripathy V. Maxillary sinusitis from India: a biocultural approach // Kor. J. of Phys. Anthropol. – 2014. – Vol. 27, iss. 1. – P. 11–28.

- Panhuysen R., Coenen V., Bruintjes T. Chronic maxillary sinusitis in Medieval Maastricht, the Netherlands // Intern. J. of Osteoarchaeology. – 1997. – Vol. 7. – P. 610–614.

- Patel N.A., Ferguson B.J. Odontogenic sinusitis: an ancient but under-appreciated cause of maxillary sinusitis // Curr. Opin. Otolaryngol. Head Neck Surg. – 2012. – Vol. 20, iss. 1. – P. 24–28.

- Peled R., Friger M., Bolotin A., Bibi H., Epstein L., Pipel D., Scharf S. Fine particles and meteorological conditions are associated with lung function in children with asthma living near two power plants // Public Health. – 2005. – Vol. 119. – Р. 419–425.

- Roberts C.A. A bioarcheological study of maxillary sinusitis // Am. J. of Phys. Anthropol. – 2007. – Vol. 133, iss. 2. – P. 792–807.

- Slavin R.G., Sheldon L., Bernstein I.L. The diagnosis and management of sinusitis: a practice parameter update // J. of Allergy and Clinical Immunology. – 2005. – Vol. 116, iss. 6. – P. S13–S47.

- Sundman E.A., Kjellström A. Chronic maxillary sinusitis in Medieval Sigtuna, Sweden: A study of sinus health and effects on bone preservation // Intern. J. of Osteoarchaeology. – 2013. – Vol. 23, iss. 4. – P. 447–458.

- Teul I., Lorkowski J., Lorkiewicz W., Nowakowski D. Sinusitis in people living in the Medieval Ages // Neurobiology of Respiration: Advances in Experimental Medicine and Biology / ed. M. Pokorski. – Dordrecht: Springer, 2013. – P. 133–138.