Хронический эндометрит - показание для прегравидарной подготовки

Автор: Савельева Галина Михайловна, Михалев Сергей Александрович, Коноплянников Александр Георгиевич, Михалева Людмила Михайловна, Бабиченко Игорь Иванович, Болтовская Марина Николаевна

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 2 т.9, 2018 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время доказана ведущая роль хронического эндометрита в генезе эндометриальной дисфункции. Это связано с тем, что воспалительный процесс служит кофактором и приводит к снижению рецептивности половых гормонов эндометрия за счет нарушения кровообращения ткани и фиброза в строме эндометрия. Данная статья посвящена исследованию морфофункционального состояния эндометрия у женщин репродуктивного возраста с аномальными маточными кровотечениями, у которых патоморфологически был выявлен хронический эндометрит, что важно для уточнения показания к прегравидарной подготовке в дальнейшем. Комплексное обследование пациенток с аномальным маточным кровотечением включает: бактериальный посев (ПЦР) мазков цервикального канала и полости матки, гормональный профиль, УЗИ органов малого таза, гистологические исследования биоптатов матки в 7-10-й и 19-21-й дни менструального цикла с последующим иммуногистохимическим исследованием с использованием антител к рецепторам эстрогенов и прогестерона, гликоделина, СD138, CD4, CD8, CD20.

Хронический эндометрит, аномальное маточное кровотечение, бесплодие, прегравидарная подготовка

Короткий адрес: https://sciup.org/143166542

IDR: 143166542

Текст научной статьи Хронический эндометрит - показание для прегравидарной подготовки

В настоящее время ведущая роль в развитии бесплодия, осложненного течения беременности (преэклампсия, задержка развития плода) и родов (преждевременные роды, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты) придается эндометриальной дисфункции [1–3]. Известно, что нарушение репродуктивной функции, требующее пре-гравидарной подготовки, у 12–68% женщин обусловлено хроническим эндометритом (ХЭ) [4–13]. Ранее нами была показана низкая восприимчивость эндометрия к прогестерону у пациенток с ХЭ, приводящая к неподготовленности слизистой матки к имплантации бластоци-

сты, нарушению их взаимодействия [4]. Одновременно обнаруженную нами продукцию гликоделина в пролиферативной фазе менструального цикла у пациенток с ХЭ можно рассматривать, с одной стороны, как потенциальный маркер, увеличивающий точность морфологической верификации ХЭ, а с другой – как один из патогенетических механизмов развития бесплодия [4]. В ходе дальнейшего углубленного комплексного исследования пациенток с аномальными маточными кровотечениями было решено оценить частоту встречаемости ХЭ, который может приводить к нарушению эндометриальной дисфункции и бесплодию.

Цель настоящего исследования – на основании полученных клинико-морфологических данных о состоянии эндометрия у пациенток с аномальными маточными кровотечениями, обусловленными ХЭ и нарушением эндометриальной функции, уточнить показания к прегравидарной подготовке.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ

Пациентки (134 женщины репродуктивного возраста, от 21 до 47 лет) были разделены на две группы. В первую вошли 93 пациентки, поступившие на обследование по поводу аномальных маточных кровотечений в ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31» Департамента здравоохранения г. Москвы. При сборе анамнеза было установлено, что 66 пациенток имели от 1 до 6 медицинских абортов, у 37 (39,8%) ранее были диагностированы невынашивание беременности и вторичное бесплодие, у других 17 (18,3%) пациенток – первичное бесплодие. Общее число женщин с бесплодием составило 54 из 93 обследованных. Во вторую группу (группа сравнения) вошла 41 пациентка с нормальными менструальным циклом и репродуктивной функцией, которые перенесли раздельное диагностическое выскабливание перед предстоящей операцией по поводу миомы матки.

Всем пациенткам проводили комплексное обследование, включая сбор жалоб, анамнеза, трансвагинальное ультразвуковое исследование органов малого таза с цветовым допплеровским картированием сосудов матки, лабораторные методы (оценка инфекционного статуса женщин путем проведения бактериоскопического и бактериологического исследования материала из влагалища, цервикального канала, а также ПЦР возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в отделяемом канала шейки матки и эндометрия), патогистологическое исследование материала, полученного при гистероскопии с раздельным диагностическим выскабливанием, с окраской срезов толщиной 4–5 микрон гематоксилином и эозином, по Маллори. Для иммуноокрашивания использовали систему визуализации (Ultra Vision TL-015-HD Lab Vision), с целью изучения местного иммунитета применяли антитела к CD4 (Т-лимфоциты – хелперы) – клон SP35, CD8 (Т-лимфоциты – супрессоры) – клон SP57, CD20

(зрелые В-лимфоциты) – клон L26 фирмы DAKO, Дания, СD138 – на плазмоциты клон MI15, DAKO. Для иммуногистохимических реакций ставили положительные и отрицательные контроли. Оценку результатов иммуногистохимических реакций проводили полуколичественным и количественными методами. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Statistica 6.0 (USA), уровень статистической значимости р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования в больницу с аномальным маточным кровотечением поступили 93 пациентки (первая группа), у 52 (55,9%) из них был выявлен хронический эндометрит (у 2 женщин с бесплодием в анамнезе ХЭ выявлен не был) на основании патоморфоло-гического исследования материала, полученного при проведении раздельного диагностического исследования матки. Среди репродуктивно значимых инфекций в анамнезе у пациенток с ХЭ имели место: хламидиоз, трихомониаз, уреаплазмоз, микоплазмоз, генитальный герпес, цитомегаловирусная инфекция, папилломавирусная инфекция, генитальный кандидоз, бактериальный вагиноз. Всего женщин с инфекциями было выявлено 31 (59,6%), из них все с бесплодием. Среди пациенток второй группы в анамнезе репродуктивно значимых инфекций зарегистрировано не было. После проведенного лечения повторно у пациенток исследовали микрофлору цервикального канала и полости матки; условно-патогенная флора была выявлена у 27 (52%) женщин (из них были зарегистрированы преимущественно факультативные анаэробы, а также микоплазмоз и уреаплазмоз). У остальных 4 пациенток лечение оказалось эффективным. Кроме того, у 18 (34,6%) женщин был выявлен специфический возбудитель (Chlamidia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus 1–2, Human papilloma virus). Обращает на себя внимание наличие у 10 (32,2%) пациенток ассоциации микроорганизмов: бактериально-вирусные, бактериально-бактериальные, а также бактериально-микотические.

Всем пациенткам обеих групп было проведено ультразвуковое исследование органов малого таза с цветовым допплеровским картированием кровеносных сосудов. При этом было обращено внимание на то, что у пациенток с аномальным маточным кровотечением и бесплодием в 1-й фазе менструального цикла часто отмечались волнистость центрального М-эхо, истончение эндометрия менее 8 мм (чаще 7–6 мм) и его неоднородная структура, а также наличие гиперэхогенных включений в базальном слое эндометрия и участков повышенной эхогенности в зоне срединного М-эхо. Во 2-й фазе менструального цикла наряду с перечисленным УЗИ-признаками было явное несоответствие эхострук-туры эндометрия дню цикла.

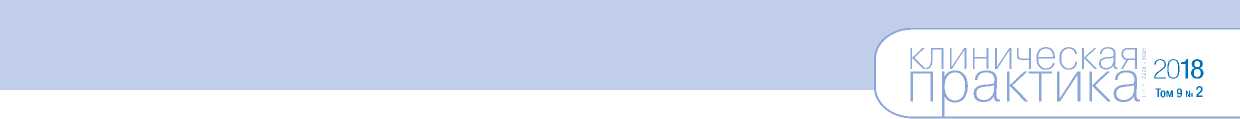

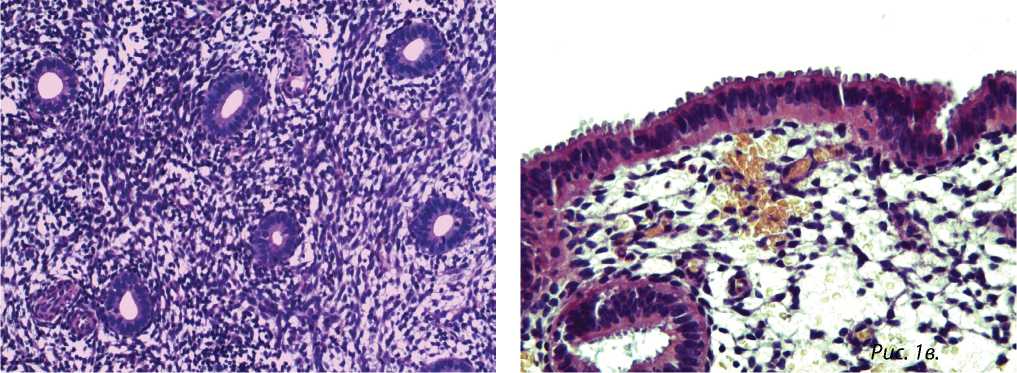

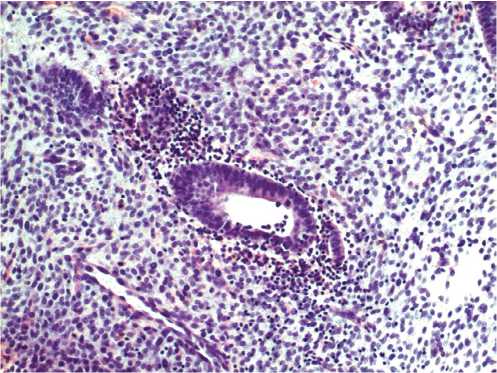

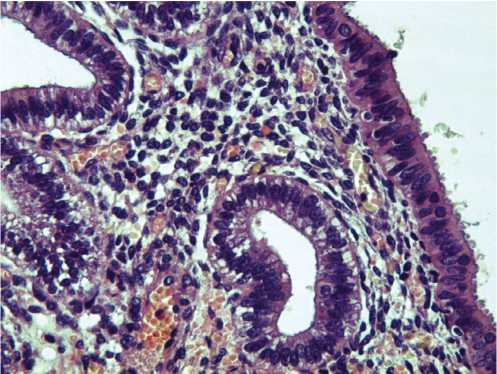

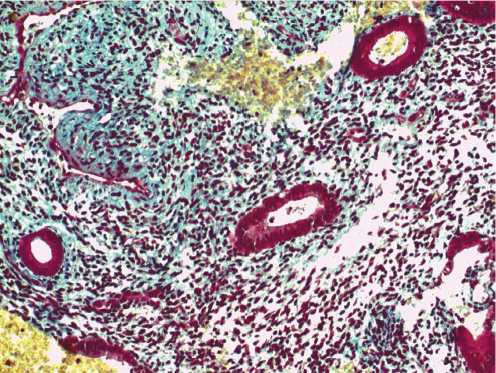

Рис. 1. Морфологическая характеристика хронического эндометрита. А, Б: в эндометрии определяются лимфоплазмацитарные инфильтраты и очаговый фиброз стромы в средней стадии пролиферации; В: незрелые пиноподии в ранней стадии фазы секреции; Г: зрелые пиноподии в средней стадии фазы секреции; Д: отсутствие фиброза в строме; Е: его появление. Окр. гематоксилином и эозином (А–Г), по Маллори (Д–Е); ×200 (А, Б, Е), ×400 (В, Г, Д)

Рис. 1А. Рис. 1Г.

Рис. 1Б.

Рис. 1Д.

Рис. 1В.

Рис. 1Е.

иническая!?™» оактика:^

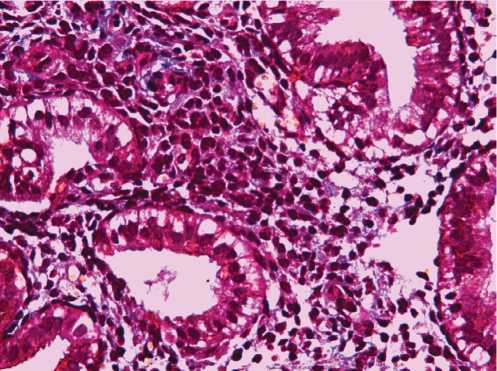

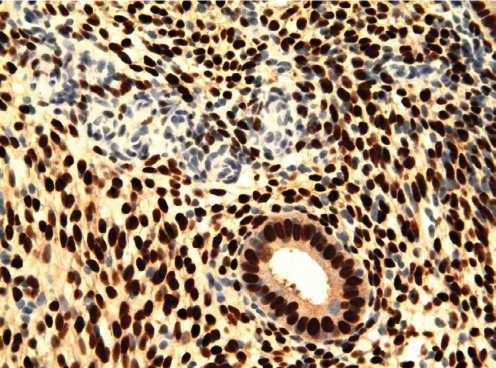

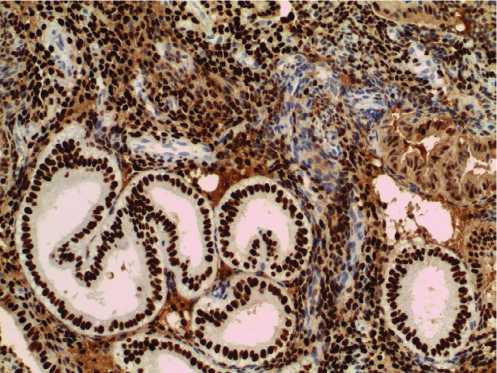

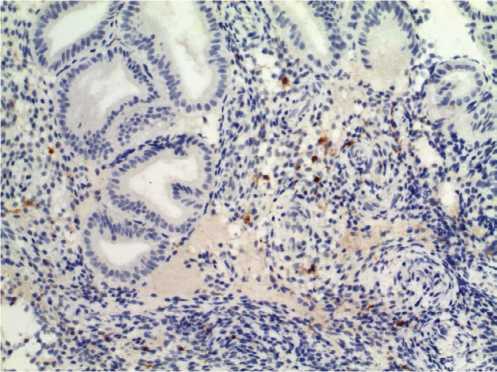

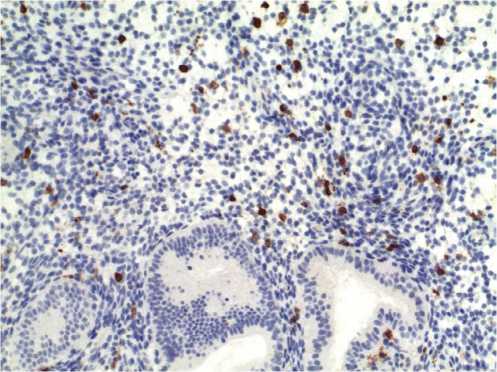

Рис. 2. Иммуногистохимическое исследование с антителами к эстрогену (А) и прогестерону (Б) у пациенток с хроническим эндометритом – отсутствие экспрессии в зоне фиброза стромы эндометрия к CD4 (В) и увеличение экспрессии к CD8 (Г); ×400 (А–Г)

Рис. 2А.

Рис. 2Б.

Р и с . 2 В .

Рис. 2Г.

В результате проведенного морфологического исследования у всех пациенток из первой группы, которым был установлен диагноз ХЭ, средняя стадия фазы пролиферации (7–10-й день цикла) зафиксирована у 31 пациентки, были выявлены лимфоплазмацитарные инфильтраты преимущественно вокруг маточных желез и кровеносных сосудов. В просвете отдельных желез были обнаружены скопление лимфоцитов, слущенный эпителий. Строма эндометрия была плотной, с наличием фибробластоподобных клеток, формирующих некие «завихрения» вокруг эндометриальных желез (рис. 1а,б,в). В отдельных участках стромы отмечено разрастание соединительной ткани, которая особенно четко выявлялась при окраске по Маллори (рис. 1д,е). Морфологические изменения выявлены и со стороны кровеносных сосудов в виде склеротических изменений их стенок. Отмечены нарушения функционального железистого и поверхностного эпителия. Эпителий желез не всегда соответствовал фазе менструального цикла, нередко выявлялись железы с индифферентным эпителием, отдельные железы соответствовали ранней стадии фазы пролиферации или имели признаки железистой гиперплазии. При морфологическом исследовании эндометрия в 19–21-й дни цикла (21 пациентка) в большинстве биоптатов эндометрия маточные железы соответствовали ранней или средней стадии фазы секреции, иногда – поздней стадии фазы пролиферации. Обращает на себя внимание достоверное различие в отставании развития клеток поверхностного эпителия – пиноподий при ХЭ (рис. 1в), в отличие от группы сравнения (рис. 1г). Так, в эндометрии пациенток первой группы были определены зрелые пиноподии всего у 8 из 21 пациентки (38%). В группе сравнения – у 8 пациенток из 10 (80%).

Нами был изучен также местный иммунитет слизистой оболочки матки при хроническом ее воспалении с помощью иммуногистохимической реакции с антителами к CD4, CD8, CD20, CD138. Интересной находкой оказался тот факт, что у пациенток с непродолжитель-

ным анамнезом ХЭ иммуногистохимически экспрессировались антитела к CD138, в то время как у женщин с длительно существующим ХЭ, выраженным фиброзом стромы эндометрия в сочетании с бесплодием данный маркер, который еще в недавнее время был «золотым стандартом» для выявления ХЭ, эспрессировался лишь в отдельных плазматических клетках или практически не выявлялся. Чрезвычайно важно, что длительно существующий и, как правило, не верифицированный или диагностированный только на позднем этапе течения ХЭ отражается на местном иммунитете эндометрия. Так, полученные нами данные свидетельствуют о том, что у пациенток первой группы, в отличие от группы сравнения, отмечено снижение уровня CD4 (Т-лимфоциты – хелперы) (рис. 2в). Это свидетельствует об иммунологической недостаточности. Одновременно выявлено значительное повышение уровня экспрессии CD8 (Т-лимфоциты – супрессоры) (рис. 2г) по сравнению с CD4 (Т-лимфоциты – хелперы) при одновременном значительном снижении уровня CD20 (В-лимфоциты).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В предшествующих наших исследованиях мы изучили патоморфологические изменения в эндометрии у пациенток с ХЭ с использованием иммуногистохимических антител к рецепторам половых гормонов и гликоделину [4]. В данной работе среди пациенток с аномальным маточным кровотечением и бесплодием с помощью комплексного клинико-морфологического обследования был диагностирован ХЭ в 55,9% случаев, требующий в дальнейшем проведения преграви-дарной подготовки.

Результаты исследования говорят о том, что в перечень обследования пациенток с аномальными маточными кровотечениями и бесплодием необходимо включить ряд клинико-лабораторных методов диагностики: выявление специфических и неспецифических возбудителей в урогенитальном тракте, УЗИ органов малого таза с цветовым допплеровским картированием кровеносных сосудов, комплексное исследование биоптатов эндометрия с применением иммуногистохимического исследования с оценкой рецепции к половым гормонам (эстрогену и прогестерону), а также к одному из маркеров функциональной полноценности эндометрия – гликоделину. Отсутствие секреции гликоделина в пери-овуляторном периоде, показанное нами в ранних работах [4], является принципиально важным для регуляции репродуктивной функции, так как этот белок обладает контрацептивной активностью, блокируя связывание сперматозоидов с zona pellucida яйцеклетки. Соответственно выявленная продукция гликоделина в эндометрии в фазе пролиферации у пациенток с ХЭ может быть одним из патогенетических механизмов развития бесплодия.

Кроме того, наиболее выраженные отличия от нормальных показателей имели место со стороны рецепторов к прогестерону в ранних стадиях фазы пролиферации и секреции [4]. Данное обстоятельство объясняет низкую восприимчивость эндометрия к прогестерону, что приводит к неподготовленности слизистой оболочки матки к имплантации бластоцисты. Низкая восприимчивость эндометрием половых гормонов обусловлена фиброзными изменениями стромы, что наглядно демонстрируется сниженной рецептивной чувствительностью к эстрогену и прогестерону. Наряду с этим настоящее исследование показало, что при длительно существующем ХЭ (выраженное разрастание фиброзной ткани в строме эндометрия) происходит снижение уровня CD4 (Т-лимфоциты – хелперы), что свидетельствует об иммунологической недостаточности. Обращает на себя внимание так- же значительное повышение уровня экспрессии CD8 (Т-лимфоциты – супрессоры) по сравнению с CD4 (Т-лимфоциты – хелперы) при одновременном значительном снижении уровня CD20 – В-лимфоцитов.

Проведенное исследование подтверждает существенную роль хронического эндометрита в развитии бесплодия. Пациенткам с ХЭ требуется проведение прегравидарной подготовки в ходе комплексного лечения, главные направления которого включают (при необходимости) ликвидацию урогенитальной инфекции, восстановление толщины эндометрия и местного иммунитета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одной из причин аномальных маточных кровотечений является ХЭ, приводящий к эндометриальной дисфункции. Скрининговым методом диагностики последней служит УЗИ органов малого таза с допплеровским картированием кровеносных сосудов. Для подтверждения наличия ХЭ необходимо проведение комплексного обследования пациентки: выявление специфических и неспецифических возбудителей в урогенитальном тракте, патоморфологическое исследование биоптата эндометрия с применением иммуногистохимического исследования с оценкой рецепции к половым гормонам, а также к гликоделину, CD 138, CD4, CD8, CD20. Обнаружение ХЭ является показанием для проведения прегравидарной подготовки.

Список литературы Хронический эндометрит - показание для прегравидарной подготовки

- Ларина Е.Б., Лозинская Д.Б., Бугеренко Е.Ю., Панина О.Б. Использование низкомолекулярных гепаринов в профилактике плацентарной недостаточности//Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2016. № 15(5). С. 32-37.

- Савельева Г.М., Бугеренко Е.Ю., Панина О.Б. Прогностическая значимость нарушения маточно-плацентарного кровообращения в I триместре беременности у пациенток с отягощенным акушерским анамнезом//Вестник Российской академии медицинских наук. 2013. № 68(7). С. 4-8.

- Савельева Г.М., Бугеренко Е.Ю., Панина О.Б. Прегравидарные нарушения маточного кровотока у пациенток с преждевременными родами в анамнезе//Акушерство и гинекология. 2012. № 4-1. С. 42-47.

- Михалёв С.А., Болтовская М.Н., Старосветская Н.А. Хронический эндометрит и бесплодие//Вестник РГМУ. 2011. Спец. вып. С. 109-112.

- Унанян А.Л., Коссович Ю.М. Хронический эндометрит: этиопатогенез, диагностика, клиника и лечение. Роль антифиброзирующей терапии//Лечащий врач. 2012. № 11. С. 35-40.

- Рудакова Е.Б., Лобода О.А. Хронический эндометрит в аспекте результативности программ экстракорпорального оплодотворения//Лечащий врач. 2012. № 11. С. 22-24.

- Рудакова Е.Б., Давыдов П.В., Давыдов В.В. Новые возможности диагностики внутриматочной патологии в программах вспомогательных репродуктивных технологий//Лечащий врач. 2013. № 11. С. 10-14.

- Казачков Е.Л., Казачкова Э.А., Воропаева Е.Е. и др. Морфофункциональная характеристика нарушений рецептивности эндометрия при хроническом эндометрите//Архив патологии. 2014. № 76(3). С. 53-58.

- Коган Е.А., Демура Т.А., Водяной В.Я., Шуршалина А.В. Молекулярные и морфологические аспекты нарушений рецептивности эндометрия при хроническом эндометрите//Архив патологии. 2012. № 74(3). С. 15-17.

- Сухих Г.Т., Шаршалина А.В. Хронический эндометрит: Руководство. М., 2013.

- Толибова Г.Х., Траль Т.Г., Клещёв М.А. и др. Эндометриальная дисфункция: алгоритм гистологического и иммуногистохимического исследования//Журнал акушерства и женских болезней. 2015. № LXIV(4). С. 69-77.

- Godinjak Z., Bilavic N. Estrogen and progesterone receptors in endometrium in women with unexplained infertility//Mater Sociomed. 2014. Vol. 26. No. 1. P. 51-52.

- Kaspar H.G., Crum Ch.P. The Utility of immunohistochemistry in the differential diagnosis of gynecologic disorders//Archiv Pathol Lab Med. 2015. Vol. 139. P. 39-54.