Хронобиологические особенности развития и терапевтической динамики циркулярных депрессий с учетом фактора сезонности

Автор: Андрушкявичус С.И.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Практическая психиатрия

Статья в выпуске: 6 (57), 2009 года.

Бесплатный доступ

Обследовано 67 пациентов (F31.3-31.4, F32.0-32.2, F33.0-33.2). Средний возраст 46,7+1,4 года. Терапевтический курс определялся циталопрамом либо миртазапином. В зависимости от сезона поступления в стационар выделены 2 группы: осенне-зимняя - 38 пациентов и весенне-летняя - 29 больных. Для оценки вариабельности сердечного ритма использовался спектральный анализ. Обследование проводилось в 1.00, 7.00, 13.00, 19.00 при поступлении больных в стационар, в конце 1-й недели терапии, в конце 3-й недели и при выписке. Контрольную группу составили 15 психически здоровых (средний возраст 44,9+2,4 года). На начальном этапе весной-летом фазовый сдвиг в направлении ранних часов на протяжении всех суток был более выражен. В течение 1 недели в весенне-летней группе в дневные часы уже проявлялись признаки ресинхронизации, в осенне-зимней они отсутствовали. При выписке ресинхронизация была более завершенной в весенне-летней группе.

Депрессия, хронобиология, циркадианная ритмика, автономная нервная система, спектральный анализ вариабельности сердечного ритма, сезонность

Короткий адрес: https://sciup.org/14295376

IDR: 14295376 | УДК: 616.895

Текст научной статьи Хронобиологические особенности развития и терапевтической динамики циркулярных депрессий с учетом фактора сезонности

Обследовано 67 пациентов (F31.3-31.4, F32.0-32.2, F33.0-33.2). Средний возраст 46,7 + 1,4 года. Терапевтический курс определялся циталопрамом либо миртазапином. В зависимости от сезона поступления в стационар выделены 2 группы: осенне-зимняя – 38 пациентов и весенне-летняя – 29 больных. Для оценки вариабельности сердечного ритма использовался спектральный анализ. Обследование проводилось в 1.00, 7.00, 13.00, 19.00 при поступлении больных в стационар, в конце 1-й недели терапии, в конце 3-й недели и при выписке. Контрольную группу составили 15 психически здоровых (средний возраст 44,9 + 2,4 года). На начальном этапе весной-летом фазовый сдвиг в направлении ранних часов на протяжении всех суток был более выражен. В течение 1 недели в весенне-летней группе в дневные часы уже проявлялись признаки ресинхронизации, в осенне-зимней они отсутствовали. При выписке ресинхронизация была более завершенной в весенне-летней группе. Ключевые слова : депрессия, хронобиология, циркадианная ритмика, автономная нервная система, спектральный анализ вариабельности сердечного ритма, сезонность.

CHRONOBIOLOGICAL PECULIARITIES OF MANIFESTATION AND THERAPEUTIC DYNAMICS OF CIRCULAR DEPRESSIONS AND FACTOR OF SEASONALITY. S. Andruskevicius . Republican Vilnius Psychiatric Hospital, Vilnius, Lithuania . 67 patients have been studied (F31.3–31.4, F32.0–32.2, F33.0–33.2). Mean age 46. 7 + 1,4 years. Therapy was carried out with citalopram or mirtazapin. Depending on season the patients have been divided into two groups: group 1 (autumn-winter depression) – 38 patients and group 2 (springsummer depression) – 29 patients. To assess variability of heart rhythm spectral analysis has been used. Patients were examined at 1 a. m., 7 a. m., 1 p. m., 7 p. m. prior to the beginning of treatment, following one week, following three weeks and upon leaving the in-patient department. The control group consisted of 15 mentally healthy people (mean age 44,9 + 2,4 years). At the beginning stage the phase shift to earlier time was more pronounced in spring-summer. Following the first week of treatment features of resynchronization appeared in the day hours (in autumn-winter they weren’t). At discharge resynchronization of the rhythms under study was more complete in spring-summer. Key words : depression, chronobiology, circadian rhythmic, autonomic nervous system, spectral analysis of heart rate variability, seasonality.

Признак сезонности формирования традиционно рассматривается среди основных характеристик эндогенных депрессий. Однако лишь за последние два десятилетия резко возрос интерес к изучению сезонных аффективных расстройств [4, 5, 10], что привело даже к выделению нового подтипа депрессий под названием «Сезонное аффективное расстройство» (САР). Большинством ученых под САР рассматривается определенный симптомоком-плекс исключительно осенне-зимних депрессий. Исследования, касающиеся летних депрессий и их дифференциации с осеннезимними, весьма малочисленны. Как известно, хронобиологические механизмы, прежде всего процессы, происходящие на уровне взаимодействия циркадианных ритмов и цикла «сна – бодрствования», играют немаловажную роль в патогенезе депрессий [6, 9, 11].

В связи с вышесказанным большой интерес представляет изучение сезонного влияния на циркадианную ритмику человеческого организма при депрессиях, а применительно к данной работе – изучение влияния фактора сезонности на циркадианную ритмику параметров спектрального анализа вариабельности сердечного ритма в терапевтической динамике депрессий. Данное исследование является продолжением ранее опубликованных нами работ о клиникохронобиологических особенностях циркулярных депрессий [1, 2, 3].

Материал и методы исследования . Обследованы 67 пациентов (33 женщины и 34 мужчины). Средний возраст 46,7±1,4 года. Всем в соответствии с критериями МКБ-10 (Международная классификация болезней, 10-й пересмотр) диагностирована депрессия (F31.3— 31.4, F32.0—32.2, F33.0—33.2). Основной терапевтический курс определялся циталопрамом (20—60 мг в сутки) либо миртазапином (30—45 мг в сутки). В зависимости от сезона поступления в стационар больные были разделены на 2 группы. Первую, осенне-зимнюю, составили 38 пациентов; во вторую, весенне-летнюю, вошли 29 больных. Группы были сопоставимы и статистически значимо не отличались по основным клинико-демографическим характеристикам. Тяжесть депрессии оценивалась по Шкале депрессии Hamilton (HAMD-17) [7]. Для оценки вариабельности сердечного ритма использовался спектральный анализ [8]. Обследование проводилось 4 раза в сутки (в 1.00, 7.00, 13.00, 19.00) при поступлении больных в стационар, в конце 1-й недели терапии, в конце 3-й недели и при выписке. Степень фазового сдвига на суточной кривой, и соответственно, глубина хронобиологических нарушений в группах определялись при помощи сравнения величин отношения параметров мощности спектра (прежде всего в низкочастотном диапазоне LF – low frequency, характеризующем симпатическую активность): 7.00/13.00, 13.00/19.00, 19.00/1.00, 7.00/1.00. Контрольную группу составили 15 психически здоровых (средний возраст 44,9 + 2,4 года).

Результаты исследования обрабатывались при помощи компьютерной статистической программы «SPSS 11.0». Статистическая обработка данных включала вычисление t-критерия Стьюдента, применение критерия χ².

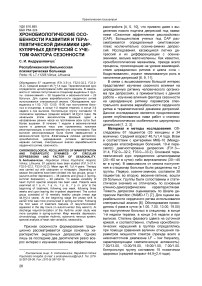

Результаты . Данные хронобиологического обследования лиц контрольной группы осенью и зимой выявили тенденцию замедления суточного ритма исследуемых параметров в первой половине дня, выражавшуюся в фазовом смещении в направлении ранних часов суток, и ускорения суточного ритма вечером, что проявлялось в фазовом смещении в направлении ранних часов следующих суток. На начальном этапе исследования в обеих основных группах наблюдалась десинхронизация циркадианных ритмов исследуемых показателей и ритма «сна – бодрствования», что находило отражение в выраженном смещении фаз в направлении ранних часов суток (табл. 1).

Таблица 1 Параметры мощности спектра в диапазоне LF до начала курса терапии (нормированные единицы)

|

Группы |

7.00 M±m |

13.00 M±m |

19.00 M±m |

1.00 M±m |

7/13 |

13/19 |

19/1 |

7/1 |

|

1-я группа (n=38) |

51,60 ±4,20 |

44,14 ±4,34 |

48,03 ±3,29 |

50,00 ±4,60 |

1,17 |

0,92 |

0,96 |

1,03 |

|

Контр. гр. (n=15) осень-зима |

54,09 ±2,80* |

54,36 ±3,50 |

50,86 ± 3,92 |

46,59 ±3,60 |

1,00 |

1,07 |

1,09 |

1,16 |

|

2-я группа (n=29) |

52,48 ±4,79 |

48,67 ±4,82 |

43,14 ±5,27 |

55,38 ±4,89 |

1,08 |

1,13 |

0,78 |

0,95 |

|

Контр. гр. (n=15) весна-лето |

45,14 ±3,49* |

50,18 ±3,57 |

48,36 ±3,17 |

49,09 ±3,64 |

0,90 |

1,04 |

0,99 |

0,92 |

Примечание.* – p < 0,05, сравнивая осенне-зимнюю и весенне-летнюю контрольные группы.

В 1-й группе в диапазоне LF наблюдалось усиление мощности спектра в дневные часы и ослабление в ночные; в HF-диапазоне спектральная мощность была ослаблена на протяжении всех суток, за исключением ранних дневных часов. Во 2-й группе в диапазоне LF отмечено усиление мощности спектра утром и ночью, а ослабление – днем. В HF-диапазоне спектральная мощность была ослаблена на протяжении всех суток. Фазовый сдвиг исследуемых ритмов в направлении ранних часов суток по данным параметров как LF-, так и HF-диапазона был более выраженным во 2-й группе на протяжении всех суток. Суммарный балл HAMD-17 в 1-й группе – 30,3±0,9, во 2-й – 29,9±1,5.

К концу 1-й недели терапии в группах наблюдалась схожая редукция суммарного балла HAMD-17. Во 2-й группе отмечалось некоторое увеличение отрицательного сдвига фаз исследуемых ритмов утром и ночью, а в дневные часы уже прослеживались признаки ресинхрони- зации. В 1-й группе увеличение отрицательного фазового сдвига определялось на протяжении всех суток. Соотношение хронобиологических нарушений напоминало исходные, за исключением ночных часов, где фазовый сдвиг уже выравнивался (табл. 2). Суммарный балл в 1-й группе – 19,1±1,2, во 2-й группе – 20,4±2,0.

Таблица 2

Параметры мощности спектра в диапазоне LF после 1-й недели терапии (нормированные единицы)

|

Группы |

7.00 M±m |

13.00 M±m |

19.00 M±m |

1.00 M±m |

7/13 |

13/19 |

19/1 |

7/1 |

|

1-я гр. (n=38) |

51,40 ±3,97 |

49,29± 3,78 |

51,80± 4,07 |

55,63± 3,53 |

1,04 |

0,95 |

0,93 |

0,92 |

|

2-я гр. (n=29) |

54,90 ±4,84 |

54,95± 4,69 |

51,81± 3,81 |

59,57± 4,09 |

1,00 |

1,06 |

0,87 |

0,92 |

К концу 3-й недели наблюдались заметная редукция депрессивной симптоматики, снижение уровня тревоги. Происходила неполная ресинхронизация исследуемых ритмов и цикла «сна – бодрствования». Отрицательный фазовый сдвиг сохранялся, более выраженный в 1-й группе (табл. 3). Суммарный балл HAMD-17 в 1й группе – 11,5±1,1, во 2-й группе – 12,9±2,1.

Таблица 3

Параметры мощности спектра в диапазоне LF после 3-й недели терапии (нормированные единицы)

|

Группы |

7.00 M±m |

13.00 M±m |

19.00 M±m |

1.00 M±m |

7/13 |

13/19 |

19/1 |

7/1 |

|

1-я гр. (n=33) |

53,44 ±3,62* |

51,29± 4,22 |

48,71± 3,60 |

51,29± 3,87 |

1,04 |

1,05 |

0,95 |

1,04 |

|

2-я гр. (n=25) |

41,71 ±4,43* |

50,18± 4,04 |

45,12± 4,75 |

48,59± 5,08 |

0,83 |

1,11 |

0,93 |

0,86 |

Примечание. * – p < 0,05, сравнивая 1-ю и 2-ю группы.

При выписке из стационара в обеих группах наблюдалась редукция депрессивной симптоматики, произошло выраженное снижение уровня тревоги. Более выраженный фазовый сдвиг в направлении ранних часов отмечался в 1-й группе (табл. 4). По сравнению с контрольной группой, при выписке из стационара параметры мощности спектра в LF-диапазоне в 1-й группе свидетельствовали об ее ослаблении в дневные часы, а об усилении – в утренние и ночные; во 2-й – об усилении на протяжении всех суток, за исключением вечерних часов. В диапазоне HF спектральная мощность была снижена на всем протяжении суток в обеих группах. Суммарный балл HAMD-17 в 1-й группе составлял 7,1±0,8, во 2-й – 9,2±1,9.

Таблица 4 Параметры мощности спектра в диапазоне LF при выписке из стационара (нормированные единицы)

|

Группы |

7.00 M±m |

13.00 M±m |

19.00 M±m |

1.00 M±m |

7/13 |

13/19 |

19/1 |

7/1 |

|

1-я гр. (n=38) |

57,94 ±3,21* |

51,57± 3,36 |

44,57± 4,02 |

54,43± 2,99 |

1,12 |

1,16 |

0,82 |

1,06 |

|

2-я гр. (n=29) |

47,81 ±3,90* |

53,14± 3,12 |

46,05± 4,47 |

51,00± 4,82 |

0,90 |

1,15 |

0,90 |

0,94 |

Примечание. * – p < 0,05, сравнивая 1-ю и 2-ю группы.

Выводы . Данные хронобиологического исследования контрольной группы в осеннезимний период выявили тенденцию замедления суточного ритма в первой половине дня и его ускорения во второй.

При депрессиях (в процессе их терапевтической динамики), с точки зрения хронобиологической являющихся состоянием внутреннего десинхроноза, сезонные влияния носят несколько иной характер, нежели в норме. На начальном этапе данного исследования весной-летом фазовый сдвиг в направлении ранних часов был более значим, нежели осенью-зимой; усиление симпатического влияния на миокард и ослабление парасимпатического в весенне-летней группе было также более выраженным. В течение 1-й недели активной терапии в утренние и ночные часы наблюдалось некоторое усиление циркадианных хронобиологических нарушений, выражавшееся в дальнейшем смещении фаз исследуемых ритмов в направлении ранних часов суток. Однако в весенне-летней группе в дневные часы уже проявлялись признаки ресинхронизации, в осеннезимней они отсутствовали. К концу 3-й недели в процессе положительной терапевтической динамики при схожей значительной редукции депрессивной симптоматики в обеих группах наблюдалась незавершенная ресинхронизация исследуемых ритмов с ритмом «сна – бодрствования», более выраженная в весенне-летней группе. При выписке из стационара ресинхронизация была более завершенной в весеннелетней группе. По сравнению с контрольной в осенне-зимней группе наблюдалось ослабление симпатических влияний на миокард в дневные часы, их усиление – в утренние и ночные. В весенне-летней группе усиление симпатического влияния отмечалось на протяжении всех суток, за исключением вечерних часов. Парасимпатические влияния на миокард были ослаблены на всем протяжении суток в обеих группах.

Следует отметить, что редукция депрессивной симптоматики в весенне-летней группе происходила в более короткие сроки. Тот факт, что при выписке из стационара, несмотря на исчезновение внешних болезненных проявлений, особенности сезонных влияний по-прежнему отличались от таковых в контрольной группе, свидетельствует об определенной инертности процессов ресинхронизации.