Хронобиология реанимационной летальности. Управляемые и не управляемые факторы

Автор: Шень Н.П., Минин А.С.

Журнал: Тюменский медицинский журнал @tmjournal

Статья в выпуске: 1 т.24, 2022 года.

Бесплатный доступ

Летальность пациентов в отделении реанимации зависит как от своевременности начала оказания помощи, так и от исходного состояния организма, тяжести заболевания. Между тем, исследование, проведенное в однородных когортах пациентов, показало, что на реанимационную летальность способны повлиять и немедицинские факторы, в частности, затрагивающие физиологию, а именно, хронобиологию критического состояния. Дальнейшие исследования в этой области, возможно, помогут улучшить результаты лечения.

Хронобиология, медицинская эвакуация, досуточная летальность

Короткий адрес: https://sciup.org/140303377

IDR: 140303377 | УДК: 616-07 | DOI: 10.36361/23074698_2022-24_1_6

Текст научной статьи Хронобиология реанимационной летальности. Управляемые и не управляемые факторы

Своевременность госпитализации при критических состояниях является важнейшим фактором благоприятного прогноза. Отсроченная госпитализация в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) имеет непосредственное отношение к времени ожидания пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии из-за отсутствия коек, так и к трудностям медицинских работников в выявлении своевременного критического ухудшения состояния пациентов [1, 2, 3]. Основной причиной более позднего поступления в ОРИТ является растущий спрос на интенсивную терапию из-за старения населения и увеличения числа пациентов, которые, как ожидается, получат пользу от госпитализации в ОРИТ [4, 5]. Другими причинами отсроченной госпитализации в ОРИТ в основном являются недостатки в общении между медицинскими работниками и организационные сложности [6, 7].

Реанимационное сопровождение пациентов в критическом состоянии очень часто зависит от скорости принятия решений поэтому задержки в старте лечения могут способствовать увеличению осложнений и смертности [8; 9; 10, 11, 12]. Ожидается, что лечение тяжелобольных в отделении интенсивной терапии обеспечит преимущество в выживаемости по сравнению с условиями вне отделения интенсивной терапии из-за высокого соотношения персонала к пациенту, опыта персонала и наличия специализированного оборудования [10]. Напротив, приемные отделения, отделения неотложной помощи и неспециализированные отделения не спроектированы и не оборудованы должным образом, в то время как их персонал не имеет достаточной подготовки и опыта в оказании интенсивной терапии [13, 14]. В этом контексте задержки в оказании помощи по конкретному заболеванию, требующему дополнительных компетенций (пациенты с термической травмой, кататравме при суициде, сепсисом, осложненным течением COVID-19) могут быть фатальны [15, 16, 17]. К сожалению, задержки в оказании помощи нередко связаны и с поздним поступлением пациентов по вине их близких, которые по той или иной причине принимали решение об отсрочке госпитализации без учета тяжести состояния пациента или его воли. Такие ситуации нередки в отношении больных с нарушенным когнитивным статусом.

Интуитивное предположение о том, что отсроченная госпитализация в отделение интенсивной терапии приведет к неблагоприятным последствиям для пациентов, было не раз оспорено. Интенсивная терапия в настоящее время не ограничивается переводом в ОРИТ. Вместо этого такие вмешательства, как неинвазивная вентиляция легких и титрование вазопрессоров, обычно начинают сразу после выявления критического заболевания и до перевода пациента в отделение интенсивной терапии – в приемно-диагностических блоках, что является частой практикой больших многопрофильных больниц во всем мире [18]. Более того, сложное реанимационное лечение становится все более доступным в условиях, не входящих в структуру ОРИТ, благодаря соответствующему обучению персонала [19]. Таким образом, отсроченная госпитализация в ОРИТ не обязательно приводит к задержке оказания неотложной помощи.

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы выявить, оценить и обобщить качественно и количественно существующие эмпирические данные о связи между сроками и временем суток госпитализации в ОРИТ и смертностью взрослых пациентов.

Материал и методы. Нами исследованы 2 когорты пациентов. В первую вошли 60 пациентов с нарушенным когнитивным статусом, доставленных в больницу в сопровождении родственников. Все пациенты поступили в тяжелом состоянии и в первые 60 минут были госпитализированы в ОРИТ. Средний возраст больных составил 66,7 ± 1,86 [23; 91] лет, все были доставлены с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Поступившие методом пар последовательно включались в группу исследования и контроля таким образом, что в группу исследования были помещены все последовательно поступившие пациенты, умершие в первые 24 часа (досуточ-ная летальность). Одновременно подбиралась «пара», сходная по тяжести состояния на момент поступления (площадь поражения легких, сатурация на входе в клинику без кислородной поддержки и на ней).

При поступлении в группе исследования статистически значимо преобладали пациенты с подтвержденной инфекцией и с неустановленным статусом, в то время как в группе контроля доминировали подтвержденные и реконвалесценты (таблица 1). Равное число больных было переведено в моноинфекцион-ный госпиталь из других медицинских организаций (по 16 человек (53,3%).

Сравнение проводилось по показателям гемодинамики, исследуемой ультразвуковым методом и с помощью гемодинамического мониторинга, оценивались данные системы гемостаза, общий и биохимический анализ крови, кислотно-основное состояние. Полученные данные были обработаны методом вариационной статистики, оценивались статистически значимые отличия между группами, а также относительные риски развития неблагоприятного исхода в сравнении между группами.

Таблица 1 – Распределение пациентов в группах по covid-статусу (n, %)

|

Covid-статус |

Группа исследования, n = 30 |

Группа контроля, n = 30 |

Статистические отличия по Z-тесту |

|

Covid подтвержден |

13 (43,3%) |

20 (66,6%) |

Отличия значимы |

|

Реконвалесцент |

4 (13,3%) |

6 (20%) |

Отличия не значимы |

|

Статус не известен |

13 (43,3%) |

1 (3,3%) |

Отличия значимы |

|

Привит |

0 (0%) |

3 (10%) |

Отличия значимы |

Вторую когорту составили пациенты с абдоминальным сепсисом, эвакуированные из медицинских организаций I и II уровня на III уровень. С учетом равных рисков на страте медицинской эвакуации изучали влияние времени суток, в которые осуществлялась транспортировка на исходы критического состояния. Среди эвакуированных пациентов было 38 мужчин и 30 женщин, 60 эвакуаций осуществлялось с помощью наземного транспорта, 8 – с применением наземного и воздушного (вертолет МИ-8). Средний возраст пациентов составил 52,0 ± 1,6 года [22; 76], на ИВЛ было эвакуировано 49 больных, с применением вазоактивных препаратов – 34. На первом этапе больным в среднем было выполнено 1,4 ± 0,1 оперативных вмешательств [0; 5], на втором – 2,16 ± 0,19 [0; 6]; сутки перевода в МО III уровня – 5,3 ± 0,7 [1; 21].

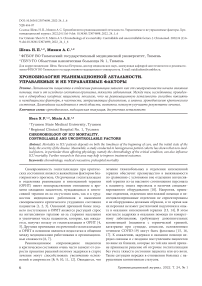

Результаты. Оценка полученных данных в первой когорте показала, что умершие пациенты были статистически значимо старше (70,4 ± 0,9 против 63,03 ± 2,7 лет, p = 0,04), демонстрировали более тяжелую полиорганную дисфункцию в первые часы от момента поступления (8,4 ± 0,9 против 5,1 ± 0,6 систем, p = 0,003), а также были более коморбидны (индекс коморбидности Чарлсон 9,43 ± 0,56 против 5,5 ± 0,58, p = 0,000). Не смотря на отсутствие статистической значимости по тяжести поражения легких (41,4 ± 7,6% против 55,4 ± 4,19%, p = 0,11), эти пациенты более тяжело отреагировали на развитие инфекционного процесса. Доказательством тому было статистически значимо более низкое парциальное напряжение кислорода в артериальной крови при поступлении (рисунок 1).

Корреляционный анализ по показателям газов крови выявил высокую кислородную задолженность, ацидоз и гипоксию у пациентов, умерших в первые 24 часа. Все эти изменения находились в тесной корреляционной связи с развитием неблагоприятного исхода (таблица 2).

При изучении времени поступления в стационар выяснилось, что 80% пациентов с досуточной летальностью были доставлены в приемное отделение стационара с 12 до 16 часов дня. В то же время все выжившие больные доставлялись в разное время, и не было отмечено какой-либо тенденции, указывающей на преимущественное время поступления.

Рисунок 1 – Парциальное напряжение кислорода в артериальной крови при поступлении (знаком «1» обозначены пациенты с досуточной летальностью, знаком «0» – группа контроля)

Таблица 2 – Корреляционный анализ показателей кислотно-основного состояния с неблагоприятным исходом

|

Показатели |

Коэффициент ранговой корреляции (Тау Кендалла) |

Значения Z для соответствующего уровня значимости |

Значение p |

|

Исход & pCO2 |

0,32 |

1,97 |

0,04 |

|

Исход & pH |

-0,47 |

-5,07 |

<0,001 |

|

Исход & pO2 |

-0,41 |

-1,87 |

0,06 |

|

Исход & HCO3 |

-0,38 |

-4,09 |

<0,001 |

|

Исход & SpO2 |

-0,64 |

-3,62 |

<0,001 |

|

Исход & Лактат |

0,36 |

3,85 |

<0,001 |

|

Исход & BE |

-0,43 |

-4,59 |

<0,001 |

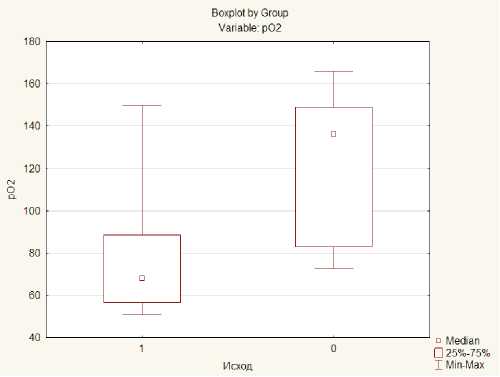

Вторая когорта – пациенты с абдоминальным сепсисом. Общее время трансфера больных составило 239,3 ± 16,3 мин [75; 420], пройденное расстояние – 138,5 ± 12,2 км [79; 500]. В среднем пациенты имели не высокий индекс коморбидности – 3,62 ± 0,3 [0; 9]. На этапе лечения в МО III уровня больные в среднем провели в реанимации 11,9 ± 2,0 [1; 104] суток, общий койко-день составил 16,7 ± 2,2 [1; 106] дней. Из всех доставленных пациентов 28 умерли и 40 выжили. Наиболее сложными были вертолетные эвакуации, т.к. подразумевали не только воздушный перелет, но и 2-кратные транспортировки наземным транспортом до вертолетной площадки и от нее. Безусловно, многократные перекладывания больного способны повлиять на его состояние, поэтому предпринимались все возможные меры для того чтобы максимально нивелировать данный негативный фактор. При оценке влияния на летальность мы выяснили, что длительность транспортировки не приобрела прогностического значения (p = 0,85), и при нынешнем состоянии организации медицинских эвакуаций может выступать в качестве не самого значимого фактора (рисунок 2).

Boxplot by Group

Исход I Min-Max

Рисунок 2 – Влияние длительности эвакуации на ее исход (на рис. знаком «0» обозначен летальный исход, «1» – благоприятный)

Методом γ-корреляции мы оценили степень зависимости исхода медицинской эвакуации от выраженности коморбидности, оцененной с помощью ИКЧ. Нами не найдено корреляционной зависимости ИКЧ с неблагоприятным исходом (γ = –0,21; Z = –1,24; p = 0,21), что было подтверждено и тестом Манна-Уитни (U = 132,0; Z = 0,91; p = 0,35). Можно предположить, что данный показатель не повлиял на исход медицинской эвакуации по причине незначительного разброса показателей между группами и в целом невысокой коморбидности пациентов. Между тем, метод γ-корреляции продемонстрировал тесную обратную корреляционную зависимость тяжести поли-органной дисфункции с неблагоприятным исходом (γ = –0,66; Z = –3,60; p = 0,0003).

Изучение времени доставки пациентов в МО III уровня показало, что наибольшее число летальных исходов пришлось на доставку больных с 15 до 16 часов (соответственно 80% и 75%) в то время как в другое время данный показатель варьировал от 0 до 33%. Предположить причины такого распределения весьма сложно, они могут быть объяснены как с точки зрения организации процесса приема пациентов (например, занятость персонала передачей дневной смены персоналу ночной), так и с точки зрения хронобиологии. В частности, максимальный уровень эксткреции так называемых «гормонов стресса» (в частности, глюкокортикоидов) приходится на утренние часы, а ближе к 16 часам отмечается их спад, что может способствовать пониженной адаптации пациентов к процессам перемещения и перекладывания.

Заключение. Хронобиологические процессы в формировании реанимационной летальности на сегодняшний день являются фактором, как минимум, достойным пристального изучения. Проведенное нами исследование показало, что наряду с такими, хорошо известными факторами неблагоприятного исхода, как индекс коморбидности и возраст пациентов, могут быть рассмотрены и прочие, казалось бы, не имеющие прямого отношения к основному заболеванию, факторы. Так, в однородных когортах реанимационных пациентов мы нашли как управляемые, так и не управляемые факторы. У пациентов с нарушенным когнитивным статусом на прогноз, помимо клинических проявлений, оказала влияние задержка с госпитализацией: пациенты с досуточной летальностью наиболее часто поступали в «удобное» время (с 12 до 16 часов), в то время как выжившие доставлялись в разные часы, в том числе и глубокой ночью. В когорте больных с абдоминальным сепсисом, доставленных из МО I и II уровня большинство летальных исходов наблюдалось при поступлении в конце рабочего дня, что можно объяснить как занятостью персонала передачей смены, так и хронобиологией гормонов «стресса», повлиявшей на адекватность адаптации к процессам транспортировки. Между тем, авторы исследования отмечают спорность высказанных гипотез и убеждены в том, что дальнейшие исследования хронобиологии критических состояний помогут объяснить выявленные феномены.

Список литературы Хронобиология реанимационной летальности. Управляемые и не управляемые факторы

- Chalfin D. B., Trzeciak S., Likourezos A., Baumann B. M., Dellinger R. P., DELAY-ED study group Impact of delayed transfer of critically ill patients from the emergency department to the intensive care unit. Critical Care Medicine. 2007;35 (6):1477-1483. doi: 10.1097/01.CCM.0000266585.74905.5A.

- Khan B. A., Shakeel N., Siddiqui E. U., et al. Impact of delay in admission on the outcome of critically ill patients presenting to the emergency department of a tertiary care hospital from low income country. Journal of the Pakistan Medical Association. 2016;66 (5):509-516.

- Peltonen L. – M., McCallum L., Siirala E., et al. An Integrative Literature Review of Organisational Factors Associated with Admission and Discharge Delays in Critical Care. BioMed Research International. 2015. doi: 10.1155/2015/868653.868653.

- Robert R., Coudroy R., Ragot S., et al. Influence of ICU-bed availability on ICU admission decisions. Annals of Intensive Care. 2015;5 (1): p. 55. doi: 10.1186/s13613-015-0099-z.

- de Lange D. W., Soares M., Pilcher D. ICU beds: less is more? No. Intensive Care Medicine. 2020;46 (8):1597-1599. doi: 10.1007/s00134-020-06089-0.

- Molina J. A. D., Seow E., Heng B. H., Chong W. F., Ho B. Outcomes of direct and indirect medical intensive care unit admissions from the emergency department of an acute care hospital: a retrospective cohort study. BMJ Open. 2014;4 (11, article e005553): p. 9. doi: 10.1136/bmjopen-2014-005553.

- Stelfox H. T., Hemmelgarn B. R., Bagshaw S. M., et al. Intensive care unit bed availability and outcomes for hospitalized patients with sudden clinical deterioration. Archives of Internal Medicine. 2012;172 (6):467-474. doi: 10.1001/archinternmed.2011.2315.

- Cowan R. M., Trzeciak S. Clinical review: emergency department overcrowding and the potential impact on the critically ill. Critical Care. 2005;9 (3):291-295. doi: 10.1186/cc2981.

- García-Gigorro R., de la Cruz Vigo F., Andrés-Esteban E. M., et al. Impact on patient outcome of emergency department length of stay prior to ICU admission. Medicina Intensiva. 2017;41 (4):201-208. doi: 10.1016/j.medine.2016.05.004.

- Stohl S., Sprung C. L., Lippert A., et al. Impact of triageto-admission time on patient outcome in European intensive care units: a prospective, multi-national study. Journal of Critical Care. 2019; 53 (1): 11-17. doi: 10.1016/j.jcrc.2019.05.013.

- Hung S. C., Kung C. T., Hung C. W., et al. Determining delayed admission to the intensive care unit for mechanically ventilated patients in the emergency department. Critical Care. 2014;18 (4): p. 485. doi: 10.1186/s13054-014-0485-1.

- Gillies M. A., Harrison E. M., Pearse R. M., et al. Intensive care utilization and outcomes after high-risk surgery in Scotland: a population-based cohort study. British Journal of Anaesthesia. 2017; 118 (1): 123-131. doi: 10.1093/bja/aew396.

- Cardoso L. T., Grion C. M., Matsuo T., et al. Impact of delayed admission to intensive care units on mortality of critically ill patients: a cohort study. Critical Care. 2011;15 (1): p. R28. doi: 10.1186/cc9975.

- Bing-Hua Y. U. Delayed admission to intensive care unit for critically surgical patients is associated with increased mortality. American Journal of Surgery. 2014;208 (2):268-274. doi: 10.1016/j.amjsurg.2013.08.044.

- Sri-On J., Chang Y., Curley D. P., et al. Boarding is associated with higher rates of medication delays and adverse events but fewer laboratory-related delays. American Journal of Emergency Medicine. 2014; 32 (9): 1033-1036. doi: 10.1016/j.ajem.2014.06.001.

- Gaieski D. F., Agarwal A. K., Mikkelsen M. E., et al. The impact of ED crowding on early interventions and mortality in patients with severe sepsis. American Journal of Emergency Medicine. 2017; 35 (7): 953-960. doi: 10.1016/j.ajem.2017.01.061.

- Скрябин Е. Г., Аксельров М. А., Зотов П. Б., Любов Е. Б., Сахаров С. П., Кичерова О. А., Спадерова Н. Н. Суицидент среди пациентов травматологического центра. Суицидология. 2020; 11 (2): 101-117. doi.org/10.32878/suiciderus.20-11-02 (39)-101-117.

- Leong J., Madhok J., Lighthall G. K. Mortality of patients requiring escalation to intensive care within 24 hours of admission in a mixed medical-surgical population. Clinical Medicine & Research. 2020; 18 (2-3): 68-74. doi: 10.3121/cmr.2019.1497.

- Weingart S. D., Sherwin R. L., Emlet L. L., Tawil I., Mayglothling J., Rittenberger J. C. ED intensivists and ED intensive care units. American Journal of Emergency Medicine. 2013;31 (3):617-620. doi: 10.1016/j.ajem.2012.10.015.