Хронологические и хорологические особенности эпизоотического процесса эхинококкоза в условиях новосибирской области

Автор: Таловская О.Б., Ефремова Е.А., Удальцов Е.А., Зубарева И.М.

Статья в выпуске: 4 т.252, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены некоторые аспекты эпидемической и эпизоотической ситуации по эхинококкозу лярвальному в Новосибирской области. Установлено, что регион является неблагополучным по эхинококкозу сельскохозяйственных животных и человека. Ретроспективный анализ многолетней динамики зараженности сельскохозяйственных животных указывает на неравномерность развития инвазионного процесса с достоверной тенденцией к снижению. Среднегодовой темп снижения составил 13,9 %. За период с 2009 по 2020 гг. средняя зараженность сельскохозяйственных животных возбудителем эхинококкоза составила (0,58 %), при этом данный показатель у крупного рогатого скота и овец не имеет существенных отличий - 1,16 и 1,15 %, а у свиней зарегистрирован на уровне 0,36%, что в 3 раза ниже, чем у жвачных животных. Многолетние наблюдения динамики пораженности сельскохозяйственных животных эхинококкозом в пространстве, свидетельствуют, что на фоне значительного снижения общей заболеваемости животных в регионе возрастает мозаичность и диссеминация инвазии. Эпидемическая ситуация характеризуется значительными колебаниями заболеваемости от 0,04 до 0,75 на 100 тыс. населения и имеет недостоверную тенденцию к снижению. Средний многолетний показатель заболеваемости населения за анализируемый период (1999-2020 гг) составил 0,265 на 100 тыс., что в 2 раза ниже аналогичного показателя в Российской Федерации (0,365).

Эхинококкоз, эпизоотический процесс, эпидемический процесс, динамика зараженности, новосибирская область

Короткий адрес: https://sciup.org/142236503

IDR: 142236503 | УДК: 619:616.993.192.5.995 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_4_252_237

Текст научной статьи Хронологические и хорологические особенности эпизоотического процесса эхинококкоза в условиях новосибирской области

Лярвальный актуальный обусловленный эхинококкоз – биогельминтоз, паразитированием

личинки цестоды E. granulosis в органах и тканях сельскохозяйственных и диких животных. Промежуточным хозяином является и человек. В РФ сложилась неоднозначная эпидемическая ситуация по указанному заболеванию. Эхинококкоз человека зарегистрирован в 73 субъектах с наибольшим количеством случаев в Уральском, Дальневосточном и Северокавказском регионах [2]. Роспотребнадзор сообщает, что в 2015 г «Уровень заболеваемости этим гельминтозом существенно превышает среднероссийские показатели в ЯмалоНенецком (в 9,3 раза), Чукотском (в 13,2 раза) автономных округах, Ставропольском (в 1,4 раза) крае, Кабардино-Балкарской (в 3,1 раза), Карачаево-Черкесской (в 7,1 раза) республиках, в республике Алтай (в 3,1 раза), в Башкортостане (в 4 раза), Саха (Якутия) (в 2,4 раза) …» [6].Следует также принять во внимание вероятность возникновение возможных вспышек среди населения. Например, такое событие произошло в 2019 г в г. Ульяновске среди кадетов Суворовского военного училища, где было выявлено заражение 26 курсантов [9].

Ранее проведенные исследования в России свидетельствуют о широком распространении цистного эхинококкоза сельскохозяйственных животных [3, 11, 12, 13]. В Европейской части страны в 2017 г были зафиксировано 70 туш свиней, пораженных эхинококком (14 из Рязанской области, 19 из Орловской области, 14 из Липецкой, 17 из Воронежской, 6 из Московской области) [11].

В Сибирском регионе зарегистрировано превышение среднероссийского показателя зараженности животных в республике Алтай. Пораженность эхинококкозом мелкого рогатого скота в республике по отчетам ветеринарной службы составляет в среднем 9 %, а крупного рогатого скота – 2 % [10]. В Алтайском крае в период с 2012 по 2019 гг. выявлено 978 случаев эхинококковой инвазии продуктивных животных [5].

В Новосибирской области фрагментарность публикаций [1] по вопросам эхинококкоза актуализирует работу в данном направлении.

Учитывая, что проблема эхинококкоза является общей для ветеринарии и медицины целью настоящей работы стало определение пространственно-временных особенностей эпизоотического процесса эхинококкоза в Новосибирской области.

Материал и методы исследований. Оценка эпидемической ситуации проведена на основе систематизации и анализа данных государственных докладов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: «О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения в Новосибирской области» за период с 1999 по 2020 гг. и данных представленных в Государственных докладах «О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения в РФ» [7, 8].

Для оценки эпидемической ситуации использовали критерии: показатель заболеваемости на 100 тыс. населения (ПЗ), средний многолетний показатель заболеваемости (СМПЗ), а также был рассчитан показатель темпа роста (снижения) заболеваемости [14].

Эпизоотический анализ пораженности животных лярвальным эхинококкозом выполнен с использованием сведений, предоставленных Управлением ветеринарии по Новосибирской области. Изучены данные по ветеринарносанитарной экспертизе сырья и продуктов животного происхождения (Форма 5-вет) за 2009 – 2020 гг. Рассчитаны тенденции зараженности животных возбудителем эхинококкоза [14]. На основании рассчитанных показателей зараженности животных (ЭИ, %) построены карты-схемы, отражающие ситуацию по эхинококкозу в отдельных административных районах Новосибирской области. Картографирование территории дает представление об уровне заболеваемости животных за определенный промежуток времени как в целом по области, а также в конкретных административных районах, что позволяет определить территории, имеющие высокий риск заражения населения эхинококкозом, где необходимо проведение дополнительных профилактических мероприятий. Статистическую обработку данных провели с использованием стандартных прикладных программ MS Excel. Результат исследований.

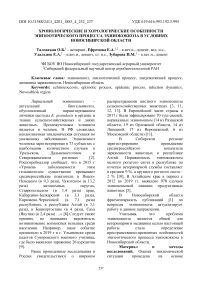

Ретроспективный анализ многолетней динамики зараженности животных лярвальными цестодозами, показал, что в Новосибирской области они регистрировались ежегодно (2009– 2020 гг.). Всего было выявлено 50497 случаев эхинококкоза. Зараженность сельскохозяйственных животных лярвоцистами эхинококка в регионе варьировала от 0,14 до 0,91 %, достигая максимума в 2013 г. и в среднем составила 0,58 % (Рисунок 1).

Динамика пораженности животных эхинококкозом в Новосибирской области характеризуется достоверным (коэффициент аппроксимации R2> 0,6) снижением данного экстенсивного показателя R2 = 0,89. Анализ показателей с 2015 по 2020 гг. указывает на снижение зараженности промежуточного хозяина лярвоцистами эхинококка на 69,5 %, при этом среднегодовой темп снижения инвазированности составил 13,9 %.

У жвачных животных подъем инвазии зарегистрирован с 2012 г с максимальными значениями в период 2013-2014 гг, затем наблюдается снижение уровня инвазированности до минимальных показателей в 2020 г. Однако на фоне относительно стабильных, незначительно отличающихся ежегодных показателей зараженности крупного рогатого скота возбудителем эхинококкоза, ежегодные значения ЭИ овец характеризуются более выраженными колебаниями с пиками инвазии 2,48 и 1,7 % в 2014 и 2016 гг., соответственно, что в 5,4 и 3,7 раз выше минимального значения (0,46 %). Ежегодные значения зараженности свиней указанным цестодозом на протяжении всего периода исследований варьировали незначительно от 0,08 до 0,66, в среднем составили 0,36 %, что в 3 раза ниже, чем у крупного рогатого скота (1,16 %) и овец (1,15 %). Динамика зараженности свиней возбудителем цистного эхинококкоза аналогична таковой у жвачных животных и характеризуется снижением инвазированности с минимальными показателями за анализируемый период в 2020 г – 0,08 %.

Рисунок 1 – Динамика зараженности животных эхинококкозом в Новосибирской области

% Крупный рогатый скот ; Мелкий рогатый скот = Свиньи

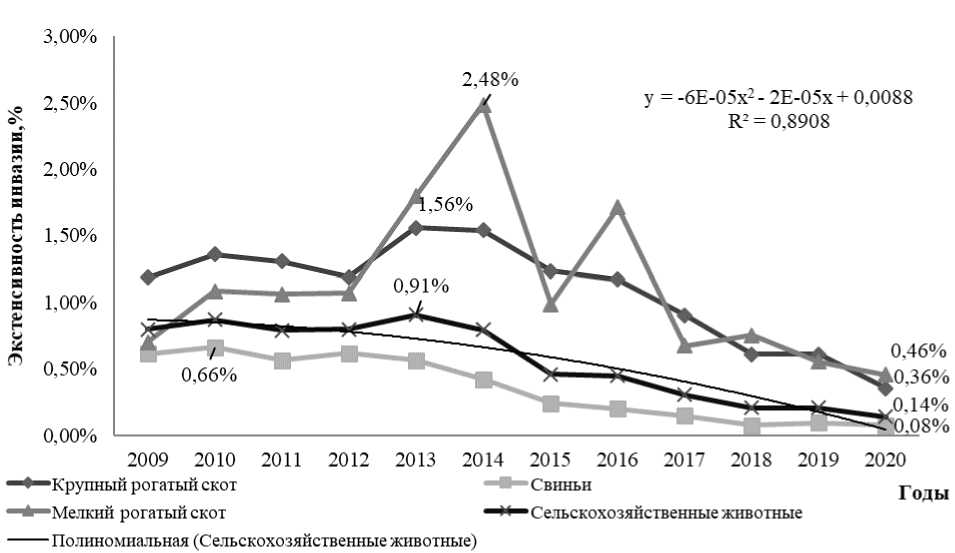

Рисунок 2 – Структура заболеваемости различных видов сельскохозяйственных животных эхинококкозом

Видовое разнообразие продуктивных животных как промежуточных хозяев возбудителя эхинококкоза представлено на рисунке 2. Максимальный вклад в структуру вносят жвачные животные – 86,5, в том числе крупный (43,1) и мелкий рогатый скот (43,4). Доля свиней, пораженных цестодозом, составляет 13,5, что в 3 раза меньше инвазированности других животных (Рисунок 2). При послеубойном обследовании 13177 туш лошадей лярвоцисты эхинококка не были зарегистрированы.

Ранжирование территории области по среднемноголетнему показателю зараженности животных цистным эхинококкозом выявило три группы районов: 1 группа – благополучные территории, где инвазию в течение исследуемого периода не регистрировали;

2 – районы с ЭИ ниже и 3 группа – районы с ЭИ выше аналогичного областного показателя.

Пространственное распределение лярвального эхинококкоза животных в границах Новосибирской области свидетельствует о его широком распространении. За 12–летний период из 30 административных районов в 21 районе

(70,0 %) средняя зараженность животных возбудителем эхинококкоза превышает среднеобластной уровень (0,58 %) с максимальным значением в Каргатском районе – 10,5 %. В 6 районах (20,0 %) показатель инвазированности промежуточного хозяина характеризуется значениями ниже среднеобластного уровня и четыре административных района являются благополучными по эхинококкозной инвазии животных.

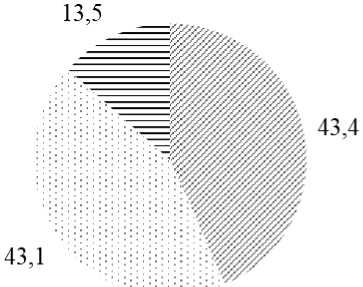

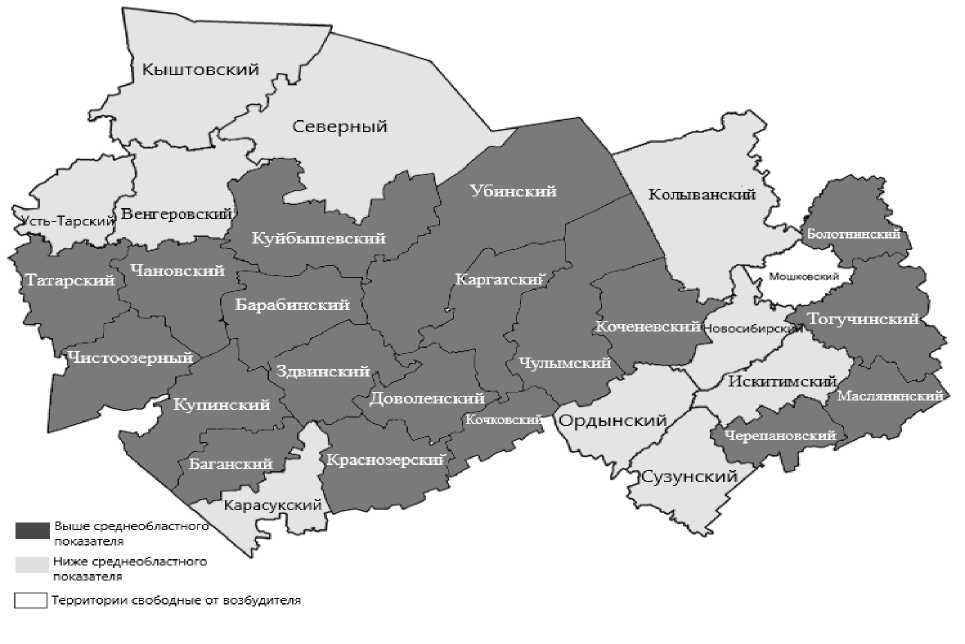

С целью изучения динамики эпизоотической ситуации составлены карты, отображающие статус административных районов в отношении лярвального эхинококкоза животных в периоды с 2011 по 2015 и с 2016 по 2020 годы (Рисунок 3, 4).

Рисунок 3 – Районирование территории Новосибирской области по уровню заражения животных возбудителем эхинококкоза в период 2011-2015 гг.

Установлено, что за пятилетний период (2011-2015 годах) большинство административных районов области неблагополучны по эхинококкозу – 29 (96,7 %) из 30. При этом в 19–ти (63,3 %) средние показатели зараженности сельскохозяйственных животных возбудителем эхинококкоза превышают среднеобластной (0,75 %) уровень инвазии за анализируемый период. Максимальная пораженность промежуточного хозяина лярвальным цестодозом отмечена в Каргатском районе (16,2 %). Ко второй группе, где ЭИ животных ниже среднеобластного уровня отнесено 10 (30,0 %) районов. И только в одном районе случаи выявления эхинококкоза сельскохозяйственных животных не зарегистрированы (Рисунок 3).

Анализируя результаты исследований, представленных на рисунке 4, можно констатировать, что средняя зараженность сельскохозяйственных животных возбудителем эхинококкоза составляет 0,26 %, что в 3 раза меньше, чем в предыдущие пять лет. Однако количество административных территорий с превышением среднеобластных показателей инвазированности животных указанным цестодозом, остаются стабильно высокими – 20 районов из 30, что составляет 66,7 %. Данная тенденция диссеминации распространения инвазии в границах Новосибирской области находит свое отражение, как в административнотерриториальном аспекте (увеличение на 3,4 процентных пункта) так и в абсолютных показателях. Площадь территории неблагополучной по эхинококкозу продуктивных животных с показателями ЭИ превышающими среднеобластные значения выше на 6,6 п.п., чем в период с 2011-2015 гг.

Рисунок 4 – Районирование территории Новосибирской области по уровню заражения животных возбудителем эхинококкоза в период 2016-2020 гг.

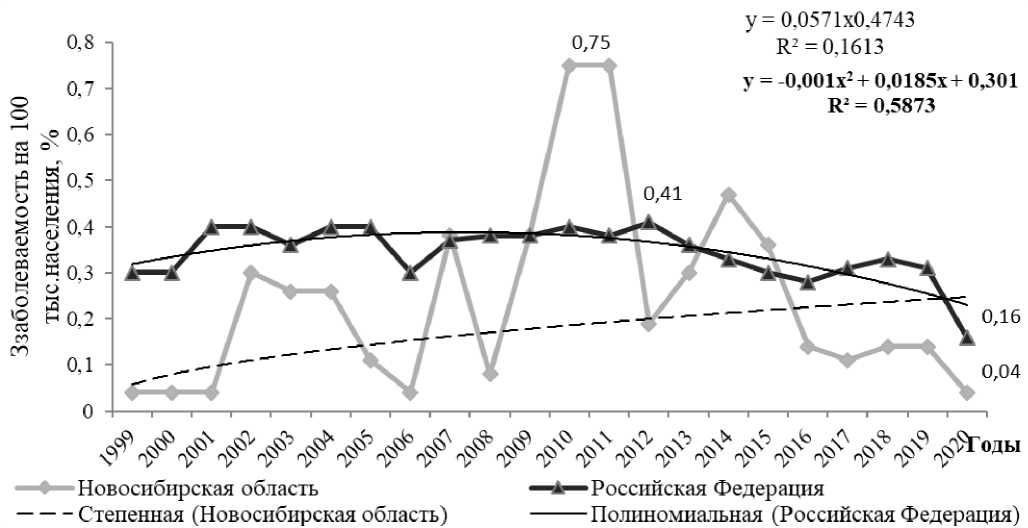

Рисунок 5 – Многолетняя динамика заболеваемости населения Новосибирской области эхинококкозом

Одним из возможных промежуточных хозяев возбудителя эхинококкоза является человек, поэтому оценка эпидемической ситуации считается важным звеном анализа. В Российской Федерации и Новосибирской области за период 1999-2020 гг. зафиксированы ежегодные случаи выявления лярвоцист эхинококка среди населения. Однако в отличие от заболеваемости населения в России эпидемическая ситуация в регионе характеризуется выраженными колебаниями показателей заболеваемости от 0,04 до 0,75 на 100 тыс. населения. Средний многолетний показатель заболеваемости за этот период составил 0,265 на 100 тыс. населения, что в 2 раза ниже СМПЗ по Российской федерации (0,365).

В отношении Новосибирской области коэффициент аппроксимации R2 = 0,16, что характеризует ситуацию как недостоверную и говорить о тенденции к снижению преждевременно. Ситуация в Российской Федерации характеризуется более достоверной тенденцией к снижению заболеваемости (R2= 0,58).

Заключение. Ретроспективный анализ эпидемической и эпизоотической ситуации по эхинококкозу свидетельствует о ежегодной регистрации заболевания, как у животных, так и у человека. На текущий момент динамику эпизоотического процесса можно охарактеризовать как неравномерную и имеющую тенденцию к достоверному снижению инвазированности сельскохозяйственных животных. При этом многолетняя динамика инвазированности овец возбудителем эхинококкоза характеризуется наличием более выраженной амплитуды колебаний инвазированности животных в отдельные годы. Средняя зараженность промежуточного хозяина паразитом составляет 0,58 %, инвазированность свиней – 0,36 %, что в 3 раза ниже, чем у крупного рогатого скота (1,16 %) и овец (1,15 %).

Наибольший вклад в структуру зараженности животных эхинококкозом вносит поголовье крупного и мелкого рогатого скота.

Многолетние наблюдения динамики пораженности сельскохозяйственных животных эхинококкозом в пространстве, свидетельствуют, что на фоне значительного снижения общей заболеваемости животных в регионе возрастает мозаичность и диссеминация инвазии.

Резюме

В статье рассмотрены некоторые аспекты эпидемической и эпизоотической ситуации по эхинококкозу лярвальному в Новосибирской области. Установлено, что регион является неблагополучным по эхинококкозу сельскохозяйственных животных и человека. Ретроспективный анализ многолетней динамики зараженности сельскохозяйственных животных указывает на неравномерность развития инвазионного процесса с достоверной тенденцией к снижению. Среднегодовой темп снижения составил 13,9 %. За период с 2009 по 2020 гг. средняя зараженность сельскохозяйственных животных возбудителем эхинококкоза составила (0,58 %), при этом данный показатель у крупного рогатого скота и овец не имеет существенных отличий – 1,16 и 1,15 %, а у свиней зарегистрирован на уровне 0,36%, что в 3 раза ниже, чем у жвачных животных. Многолетние наблюдения динамики пораженности сельскохозяйственных животных эхинококкозом в пространстве, свидетельствуют, что на фоне значительного снижения общей заболеваемости животных в регионе возрастает мозаичность и диссеминация инвазии. Эпидемическая ситуация характеризуется значительными колебаниями заболеваемости от 0,04 до 0,75 на 100 тыс. населения и имеет недостоверную тенденцию к снижению. Средний многолетний показатель заболеваемости населения за анализируемый период (1999-2020 гг) составил 0,265 на 100 тыс., что в 2 раза ниже аналогичного показателя в Российской Федерации (0,365).

Список литературы Хронологические и хорологические особенности эпизоотического процесса эхинококкоза в условиях новосибирской области

- Амироков, М. А. Мониторинг основных эндопаразитозов сельскохозяйственных животных по Новосибирской области / М. А. Амироков, И. М. Зубарева // Инновации и продовольственная безопасность. - 2017. -№ 2(16). - С. 14-20.

- Аракельян, Р. С. Клинико-эпидемиологические особенности эхинококкоза человека в Астраханской области / Р. С. Аракельян, Х. М. Галимзянов, Р. Д. Мустафин, С. Ф. Карпенко [и др.] // Актуальная инфектология. - 2015. - № 4(9). - С. 38-41.

- Бессонов, А.С. Эхинококкоз животных и человека / А.С. Бессонов. - М. - 1997. - 368 с.

- Каратаева, Д. А. Эхинококкоз -как мировая проблема и пути ее решения / Д. А. Каратаева // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями -2018. - № 19. - С. 190-192.

- Кравченко, И. А. Распространение цистного эхинококкоза и тенуикольного цистицеркоза в Алтайском крае / И. А. Кравченко // Вестник АГАУ. -2020. - №11 (193) - С. 103-106.

- О заболеваемости эхинококкозом и альвеококкозом в Российской Федерации [Текст]: письмо Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 июня 2016 года N 01/7782-16-27

- О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Новосибирской области с 1999 по 2020 году [Текст]: Государственный доклад. - М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 1999-2020

- О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации с 1999 по 2020 год [Текст]: Государственный доклад. - М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 1999 - 2020

- О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ульяновской области в 2019 году [Текст]: Государственный доклад. -М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 2019. - 290 с.

- Об усилении мероприятий по профилактике эхинококкоза и альвеококкоза в Республике Алтай [Текст]: постановление Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.02.2019 года № 4

- Пасечник, В. Е. Цистный эхиноккоз овец в Астраханской и Волгоградской областях России / В. Е. Пасечник // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. -2018. - №19. - С. 388-389.

- Рогальский, Ю. Ю. Эпизоотический процесс при эхинококкозе животных / Ю. Ю. Рогальский, А. Я. Сапунов, В. А. Сапунов [и др.] //Эффективное животноводство - 2012. -№ 4(78). - С.24-25.

- Самойловская, Н. А. Цистный эхинококкоз животных / Н. А. Самойловская, В. В. Белименко, А. В. Успенский [и др.] // Российский ветеринарный журнал. - 2016. - № 1. - С. 20-23.

- Сон, И. И. Оценка эпидемической ситуации по туберкулезу и анализ деятельности противотуберкулезных учреждений / И. М. Сон, Е. И. Скачкова, С. А. Леонов, П. П. Сельцовский [и др.]. - Москва.: ЦНИИОИЗ, 2009. - 56 с.