Хронология и периодизация палеолитических комплексов Северо-Восточного Кавказа (по материалам стоянки Дарвагчай-Залив-4)

Автор: Курбанов Р.Н., Рыбалко А.Г., Янина Т.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты междисциплинарных исследований многослойной стоянки Дарвагчай-Залив-4. Стратиграфический разрез памятника состоит из лессово-почвенных осадков, ниже переходящих в пролювиальные (галечно-гравийные) отложения, которые в свою очередь подстилают морские галечники и пески с фауной моллюсков. В ходе многолетних раскопок были обнаружены археологические материалы, подтверждающие наличие на стоянке как минимум трех разновременных комплексов артефактов. Предварительные хронологические рамки представленных каменных индустрий были установлены по результатам анализа малакофауны и палеомагнитных исследований. Для определения точного возраста было проведено абсолютное датирование всех геологических горизонтов памятника методом OSL. В результате получено 13 дат, что позволило установить возраст всех стратиграфических подразделений разреза и культуросодержащих горизонтов стоянки. Коллекция артефактов первого комплекса характеризуется леваллуазской техникой расщепления и типичным среднепалеолитическим орудийным набором, артефакты залегали в горизонте палеопочвы (слой 1в). Хронологически время его существования определено периодомрисс-вюрмского (микулинского) межледниковья, в интервале 125-110 тыс. л.н. (MIS5е). Артефакты другого комплекса, обнаруженные в слое 3 (галечно-гравийные отложения), относятся к финальному ашелю. Ведущую роль в осадконакоплении играли элювиально-делювиальные и пролювиальные процессы. Возраст культуросодержащего горизонта установлен в интервале 250-220 тыс. л. н. (MIS 7). Коллекция каменных изделий, обнаруженная в слое 5 (морские галечники и пески), относится к позднему ашелю и является свидетельством наиболее раннего появления древнего человека на рассматриваемой территории - 370-330 тыс. л.н. (MIS 11-10).

Кавказ, дагестан, ранний и средний палеолит, хронология, малакофауна, абсолютное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145146057

IDR: 145146057 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0161-0166

Текст научной статьи Хронология и периодизация палеолитических комплексов Северо-Восточного Кавказа (по материалам стоянки Дарвагчай-Залив-4)

Пространственное распределение палеолитических стоянок на Кавказе крайне неравномерно. Большинство известных здесь памятников сосредоточено в центральной части, в Закавказье или вдоль Черноморского побережья. Территория Северо-Восточного Кавказа, особенно прибрежные районы Каспийского моря, до недавнего времени была изучена крайне слабо. Здесь было обнаружено лишь несколько пунктов с поверхностным залеганием каменных артефактов палеолитического облика. В последнее десятилетие заметно активизировались работы в области изучения палеолита Дагестана, территория которого занимает большую часть Северо-Восточного Кавказа. В результате проведенных комплексных исследований обнаружено и изучено более двадцати палеолитических памятников, их хронологический интервал охватывает период от нижнего до начала верхнего палеолита, что позволяет представить общую картину развития древнейших каменных индустрий на территории Западного Прикаспия [Деревянко и др., 2012]. Наиболее информативной и хорошо изученной на данный момент является многослойная стоянка Дарвагчай-Залив-4 расположенная на территории Дарвагчайского геоар-хеологического района (Дербентский р-н, Республика Дагестан).

Местонахождение Дарвагчай-Залив-4 открыто в 2010 г. сотрудниками Кавказского палеолитического отряда ИАЭТ СО РАН в ходе рекогносцировочного обследования правого берега реки Дарваг-чай. Стоянка расположена в районе небольшого залива Геджухского водохранилища, на склоне высокого (около 20 м) останца третьей древнекаспийской террасы, образованного серией морских осадков, перекрытых сверху рыхлыми отл оже-ниями. Место расположения памятника соответствует переходу от предгорий (абсолютная высота 120–270 м) к равнинной части (< 90 м) Западного Прикаспия. Граница предгорий хорошо выделяется в рельефе структурным уступом и подчеркивается многочисленными обнажениями ракушняка и песчаника (бакинского возраста). В районе местонахождения, на берегах водохранилища к настоящему времени обнаружено несколько пунктов с палеолитическими артефактами. Все они связаны с крутыми береговыми склонами и обнажениями, в которых снизу вверх прослеживаются прибрежно-морские и континентальные осадки.

Разведочные исследования, проведенные в 2011 году, позволили получить предварительные сведения о стратиграфии объекта, а также выразительный набор палеолитических изделий, наиболее характерной чертой которого является наличие выразительных ашельских макроорудий [Деревянко и др., 2012]. В ходе последующих многолетних стационарных исследованиях единым раскопом было вскрыто ≈ 90 м2 площади культуросодержащих отложений на глубину до 8 м от дневной поверхности. В общей сложности было обнаружено три разновременных комплекса артефактов, полученная сводная коллекция каменных изделий насчитывает более 1500 экз. [Кандыба, Рыбалко, 2016, с. 210–214].

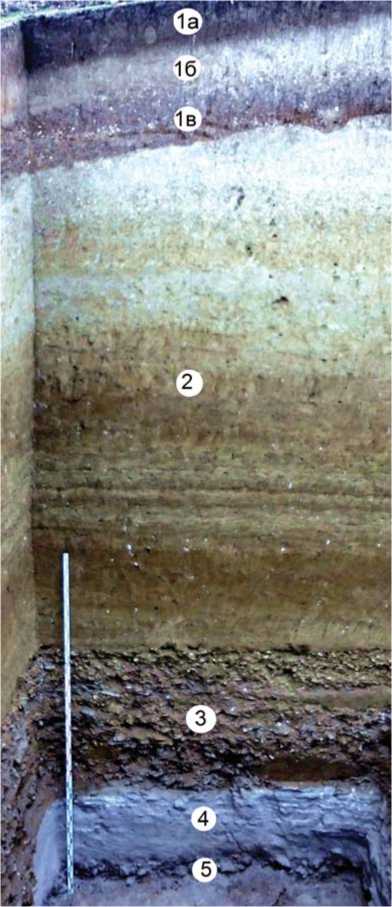

В процессе раскопок памятника была изучена серия разрезов правого берега р. Дарвагчай, которые вместе с обнажениями на прилегающих к раскопу участках явились о сновой для детальных стратиграфических исследований и установления условий залегания и возраста археологических материалов. Ниже приводится сокращенное описание стратиграфического разреза местонахождения сверху-вниз (рис. 1).

Слой 1а. Гумуссированный суглинок (современная почва). Мощность 0,15 м.

Слой 1б. Серо-коричневый опесчаненный суглинок. Генезис отложений субаэральный (элювиально-делювиальный). Мощность до 1 м.

Слой 1в. Буро-коричневый, тяжелый суглинок (палеопочва). Часть слоя (верхняя половина) разрушена склоновыми процессами. Слой содержит среднепалеолитические артефакты. Мощно сть до 0,4 м.

Слой 2. Коричневый, местами сильно карбонизированный лессовидный суглинок. Генезис субаэральный. В верхней трети слоя (контактная зона) встречаются единичные среднепалеолитические артефакты. Мощность до 3,5 м.

Слой 3. Гравийно-галечные отложения различной степени окатанности. В заполнителе глинистый песок, суглинки. Генезис отложений сложный, ведущую роль играли пролювиально-делювиальные и аллювиальные (горный аллювий) процессы. Слой содержит раннепалеолитические артефакты. Мощность до 1,5 м.

Слой 4. Прибрежно-морские пески, светло-серые, косослоистые. Мощность до 0,45 см.

Слой 5. Гравийно-галечные отложения. В заполнителе светло-серый детритусовый песок с включением раковин морских моллюсков разной сохранности. Слой содержит палеолитические артефакты. Мощность до 0,45 м.

Слой 6. Тонко слойчатые серые пески с горизонтальными прослоями детритусового песчаника. Генезис отложений прибрежно-морской. Мощность до 1,5 м.

Представленный разрез является опорным для территории Дарвагчайского геоархеологиче-ского района [Рыбалко, 2014, с. 73–76]. Это объясняется как полнотой и мощностью вскрытых осадков, так и высокой степенью изученности, что дает возможность проводить сравнительный анализ с основными палеолитическими памятниками Дагестана и Кавказа на более обоснованном и информативном уровне. Анализируя полученный разрез, можно выделить три разновозрастные пачки отложений со специфическими чертами се-диментогенеза, отделенные друг от друга стратиграфическими перерывами со следами размыва и тектоническими нарушениями. Пачка I (слои 1–2) образована преимущественно в субаэральных условиях, представлена лессо-почвенными отложениями. Пачка II (слой 3) – галечно-гравийный горизонт, образованный в результате аллювиальных и пролювиальных процессов. Пачка III (слои 4–6) – отложения прибрежно-морского генезиса, соответствуют переходной зоне между шельфом и побережьем.

Вопросы хронологии, связанные с установлением возраста археологических памятников, являются одними из самых сложных. Определить хронологические рамки самого нижнего культуросодержащего горизонта памятника Дарвагчай-Залив-4 (слой 5) позволяют палеонтологические данные (анализ малакофауны) и палеомагнитные исследования. В ходе археологических раскопок из слоя были отобраны все целые (пригодные для определения) раковины моллюсков. В их со ставе преобладают каспийские кардииды – раковины моллюсков рода Didacna Eichw.. Род Didacna, обладающий высокой скоростью эволюционного развития на видовом и подвидовом уровне, имеет руководящее значение для стратификации неоплейстоцена Каспия и палеогеографических реконструкций его бассейнов.

В составе дидакн четко выделяются две группы. Первая из них представлена раковинами, несу- щими явные следы переотложения (окатанность, потертости, замытость ребер). В ней преобладают Didacna rudis Nal., встречаются D. cf. parvula Nal., D. lindleyi (Dash.) Fed., D. golubyatnikovi Yan. Это представители бакинской (позднебакинской) фауны Каспия, характерным видом которой является D. rudis.

Вторая группа содержит раковины хорошей сохранности, с четкими контурами, замочным аппаратом и ярко выраженными (неистертыми) ребрами. Этот показатель, а также наличие, наряду с раковинами взрослых особей, экземпляров молодых раковин разного возраста, имеющих хорошую сохранность, свидетельствует о залегании этого малакофаунистического сообщества in situ . В его составе преобладают Didacna eulachia (Bog.) Fed. и D. kovalevskii Bog., единичны D. pravoslavlevi Fed. Возраст малакофауны (и включающих ее отложений) – урунджикский, ее характерными видами являются Didacna eulachia и D . Kovalevskii [Рыбалко, Янина, 2017, с. 190–194].

Поскольку вопрос о стратиграфическом положении и относительном возрасте культуросодержащих отложений принципиально важен, следует о становиться на представлениях исследователей неоплейстоцена Каспия по вопросу об урунджик-ском этапе в развитии региона, ибо он не имеет однозначного решения.

Урунджикский этап в развитии Каспийского бассейна и его побережий впервые был установлен П.В. Федоровым [Федоров, 1957] и отнесен к началу хазарской, а затем – к завершающему этапу бакинской трансгрессивной эпохи. Т.А. Яниной было доказано существование самостоятельного урунджикского трансгрессивного этапа на основе критического анализа всех известных местонахождений малакофауны Каспийского региона [Янина, 2008, с. 60–73]. К настоящему времени большинством исследователей признан урунджик-ский этап развития бассейна и урунджикский горизонт в стратиграфической схеме каспийского неоплейстоцена. Морской бассейн был изолированный, тепловодный, с повышенной (по сравнению с современной) соленостью. Время этого события – начало среднего неоплейстоцена, лих-винское межледниковье.

Помимо этого, на памятнике были проведены палеомагнитные исследования. Была отобрана колонка образцов из слоя 2, прослоев глинистых алевритов слоя 3 и слоя 4. По заключению автора работ, д-ра геол.-минер. наук А.Ю. Казанского (устное свидетельство), в верхней части разреза зафиксирована положительная остаточная намагниченность, а в слое 4 (морские пески) отрицательная, минус разнонаправленный, и, ве- роятнее всего, соответствует экскурсу Бива III – 390 тыс. л.н.

Таким образом, предварительная информация, полученная методами естественных наук, позволила установить, что раннепалеолитические археологические материалы, зафиксированные в слое 5, накапливались в субаквальных условиях морского побережья (пляжная и предфронтальная зоны). Хронологически время формирования культуросодержащего горизонта соотносится с урунджикской фазой активно сти Каспийского моря и согласно принятым стратиграфическим схемам, соответствует возрасту ≈ 0,4–0,35 млн л.н. (MIS 11–10)

В 2019 г. была предпринята попытка получения первой абсолютной хронологии для многослойной стоянки Дарвагчай-Залив-4. Как отмечалось ранее, в разрезе памятника представлена толща лессовопочвенных осадков, ниже переходящая в пролювиальные (галечно-гравийные) отложения, которые в свою очередь подстилают морские галечники и пески с фауной моллюсков (рис. 1). В ходе многолетних исследований были обнаружены археологические материалы, подтверждающие наличие на стоянке как минимум трех разновременных комплексов артефактов [Кандыба, Рыбалко, 2016, с. 210–214], для определения точных хронологических рамок которых необходимо было провести абсолютное датирование культуросодержащих горизонтов стоянки.

Традиционным и наиболее часто используемым методом датирования является радиоуглеродный. Однако возможности его применения

Рис. 1. Северо-восточная стенка раскопа стоянки Дарвагчай-Залив-4.

|

|d34 1| |

Danagchai-4 |

275 |

215 |

оз5±<1<^|^^±ол |

|

|

D34-4 |

Danagchai-4 |

275 |

215 |

111.9 ±14.8 |

|

|

D34-5 |

Danagchai-4 |

275 |

215 |

189.8 ±10.4 |

|

|

D34-7 |

Darvagchai-4 |

275 |

215 |

216.0 ± 10.5 |

|

|

D34-9 |

Danagchai-4 |

275 |

215 |

216.3 ±16.4 |

|

|

D34-10 |

Danagchai-4 |

275 |

215 |

173.5 ±15.7 |

|

|

D34-11 |

Danagchai-4 |

275 |

215 |

204.4 ± 18.4 |

|

|

D34-12 |

Danagchai- 4 |

275 |

215 |

203.6 ± 12.6 |

|

|

= |

D34-13 |

Danagchai- 4 |

275 |

215 |

221.0 ±22.6 |

|

I X и |

D34-14 |

Danagchai-4 |

275 |

215 |

236.7 ±28.8 |

|

v X ж и |

D34-15 |

Danagchai-4 |

275 |

215 |

342.8 ±37.3 |

|

X й I |

D34-16 |

Danagchai- 4 |

275 |

215 |

351.7 ±35.1 |

|

D34-17 |

Danagchai-4 |

275 |

215 |

353.5 ± 26.0 |

Рис. 2. Датирование стоянки Дарвагчай-Залив-4 методом OSL.

ограничены малым хронологическим интервалом ≈ 50 тыс. лет и высокими требованиями к сохранности и каче ству органиче ского материала. В нашей ситуации, в условиях отсутствия фаунистического материала, практически единственной альтернативой являлся метод OSL (оптически стимулируемое люминесцентное датирование). Одним из главных его достоинств является широкое распространение пригодного для датирования материала. Этим материалом являются зерна кварца и полевых шпатов. Датирование по кварцу ограничено периодом до 100–150 тыс. лет, по полевым шпатам до 400–500 тыс. лет. Метод основан на оценке поглощенной дозы радиации за период захоронения осадка. Время захоронения и определяется OSL-возрастом. Метод применим для субаэральных (лессо-почвенных), русловых, пойменных и др. отложений. Единственной сложно стью является необходимость отбора образцов в полной темноте, чтобы исключить повторное засвечивание материала.

В общей сложности с разреза стоянки Дарваг-чай-Залив-4 была отобрана серия из 17 образцов. Пробоподготовка выполнена в «лаборатории новейших отложений и палеогеографии плейстоцена» МГУ, а сам анализ в лаборатории люминесцентного датирования университета г. Орхус (Дания). Построенная по 13 датам хронология позволила впервые определить точный возраст всех стратиграфических подразделений разреза и, что особенно важно, культуросодержащих горизонтов стоянки (рис. 2).

Таким образом, суммарная информация, полученная в результате естественнонаучных исследований и абсолютного датирования методом OSL, позволяет установить, что археологический материал, зафиксированный в слое 1в (палеопочва), накапливался в субаэральных условиях. Немногочисленная, но представительная коллекция артефактов характеризуется леваллуазской техникой расщепления и типичным среднепалеолитическим орудийным набором. Хронологически время формирования культуросодержащего горизонта соотносится с финальной стадией хазарской трансгрессии Каспийского моря, периодом рисс-вюрмского (микулинского) межледниковья и имеет возраст 125–110 тыс. л.н. (MIS 5е). Серия из 6-ти дат из нижележащей пачки лёссов не содержащая археологических материалов (слой 2) дали возраст 180–210 тыс. л.н. Артефакты другого комплекса, обнаруженные в слое 3 (галечногравийные отложения), относятся к финальному ашелю. Наиболее выразительной частью коллекции являются крупные галечные и бифасиально обработанные орудия. Ведущую роль в осадконакоплении здесь играли элювиально-делювиальные и пролювиальные процессы. Возраст культуросодержащего горизонта установлен в интервале 250–220 тыс. л.н. (MIS 7). Коллекция каменных изделий, обнаруженная в слое 5 (морские галечники и пески), относится к позднему ашелю и является свидетельством наиболее раннего появления древнего человека на рассматриваемой территории. В целом комплекс выглядит довольно архаично, группа специализированных ашельских макроорудий представлена преимущественно частичными рубилами, унифасами, чопперами и пиками. Морские горизонты из нижней части разреза стоянки (слои 4, 5) сформировались в условиях морского побережья в период урунджикской трансгрессии Каспийского моря. Хронологические рамки комплекса определены интервалом – 370–330 тыс. л.н. (MIS 11–10).

Работы выполнены при поддержке грантов РФФИ: № 19-09-00006 (археологические исследования) и № 1905-01004 (геохронологические исследования).

Список литературы Хронология и периодизация палеолитических комплексов Северо-Восточного Кавказа (по материалам стоянки Дарвагчай-Залив-4)

- Деревянко А.П., Амирханов Х.А., Зенин В.Н., Анойкин А.А., Рыбалко А.Г. Проблемы палеолита Дагестана. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. -292 с.

- Кандыба А.В., Рыбалко А.Г. Ранний палеолит Юго-Восточного Дагестана (по материалам памятника Дарвагчай-Залив-4) // Известия Алтайского гос. ун-та. Серия. История, политология. - 2016. - № 2 (90). -С. 210-214.

- Рыбалко А. Г. Геохронологические исследования стоянки Дарвагчай-Залив-1 в Республике Дагестан // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. - Т. ХХ - С. 73-76.

- Рыбалко А.Г., Янина Т.А. Обоснование возраста раннепалеолитической стоянки Дарвагчай-Залив-4 (Юго-Восточный Дагестан) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. -Т. ХХШ. - С. 190-194.

- Федоров П.В. Четвертичные отложения и история развития Каспийского моря. - М.: Наука, 1957. - 305 с.

- Янина Т.А. Урунджикский этап в плейстоценовой истории Каспийского региона // Известия Российской академии наук. Серия географическая. - М.: Наука, 2008. - № 4. - С. 60-73.