Хронология когурёских гробниц с фресками

Автор: Гилв Артм Александрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.8, 2009 года.

Бесплатный доступ

Когурёские гробницы с фресками являются богатым источником для изучения материальной и духовной культуры корейцев раннего средневековья. Датирование большинства гробниц является сложной задачей, поскольку необходимого для этого материала недостаточно. Применяемые археологами историко-филологические и типологические методы датирования не позволяют установить хронологию погребальных комплексов. Целью настоящей работы является определение возраста когурёских гробниц с фресками путем применения метода установления степени сходства между археологическими объектами и метода построения графов. Применение этих методов позволило выявить хронологию памятников. Самые ранние когурёские гробницы с фресками имеют боковые камеры или ниши и относятся ко второй половине IV в. н. э. Гробницы V в. н. э. являются в основном двухкамерными погребальными сооружениями. Фрески гробниц IV-V вв. н. э. изображают сцены повседневной жизни когурёской знати. Когурёские памятники VI-VII вв. н. э. являются однокамерными гробницами с фресками, где изображение четырех мифических животных играет главную роль. Определение хронологии памятников позволяет перейти к изучению погребального обряда когурёской знати, религиозно-мифологических представлений когурёсцев, проведению различных социологических реконструкций.

Когурё, гробницы с фресками, хронология, методы датирования, метод определения степени сходства между объектами, метод построения графов, конструкция погребальных сооружений, картины повседневной жизни когурёской знати, изображение четырех мифических животных

Короткий адрес: https://sciup.org/14737135

IDR: 14737135 | УДК: 903.54+904

Текст научной статьи Хронология когурёских гробниц с фресками

Когурё является одним из трех государств, существовавших на территории Корейского полуострова в раннем средневековье. Сведения о Когурё, сохранившиеся в письменных корейских и китайских источниках, позволили осветить основные этапы развития государства, но знания о духовной и материальной культуре когурёсцев по-прежнему остаются неполными. Восполнить пробел позволяет реконструкция когурёско-го погребального обряда на базе изучения погребальных комплексов, основу которых составляют однокамерные или многокамерные сооружения со стенами и сводами, украшенными фресковыми изображениями. В российской историографии такие памятники получили название «гробница с фресками», а корейские археологи чаще всего используют термин «пёкхвамудом» (пёк-хва – фреска, мудом – погребение). Выбор объекта исследования определяется тем, что фрески гробниц являются богатым источником для изучения культуры корейцев раннего средневековья.

Когурёские гробницы с фресками тяжело поддаются датированию, поскольку не содержат в достаточной степени необходимого для этого материала. Решение вопроса о датировке погребальных объектов представляется актуальной задачей, поскольку реконструкция погребального обряда когу-рёской знати, а значит, и изучение религиозно-мифологических представлений, социальной структуры общества, невозможны без определения хронологии погребальных комплексов.

Целью работы является определение возраста когурёских гробниц с фресками. Для достижения поставленной цели представляется целесообразным решить следующие задачи. Во-первых, необходимо сделать анализ того, какие методы были уже применены для датирования когурёских погребальных памятников и каковы результаты их применения. Во-вторых, рассмотреть возможности формализованного подхода путем применения метода определения степени сходства между археологическими объектами. Таким образом, в работе впервые предпринимается попытка применения формализованных методов изучения хронологии к когурёским материалам.

Цель работы может быть достигнута только в результате привлечения максимально широкого круга источников. Поэтому наряду с археологическими данными

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 5: Археология и этнография © А. А. Гилёв, 2009

предполагается использование сведений, содержащихся в письменных и эпиграфических источниках.

Археологическими источниками являются когурёские погребальные комплексы, которые локализируются в районе г. Цзиань провинции Цзилинь Китайской Народной Республики и на территории Корейской Народно-Демократической Республики (район г. Пхеньян, провинции Пхёнян-намдо, Хван-хэ-намдо).

К письменным источникам относится, прежде всего, наиболее ранний из сохранившихся памятников корейской историографии – «Самгук саги», составленный главой конфуцианской группировки правящей аристократии Корё Ким Бусиком (1075–1151 гг.). Первое издание этого труда было утеряно. Только в конце XIV в. была найдена рукописная копия, датируемая 1394 г. [Петрова, 1956. С. 26].

Среди эпиграфических источников особый интерес для изучения хронологии когу-рёских погребальных комплексов представляют надписи, состоящие из большого числа иероглифов, а также текст на стеле Квангэтхо-вана. Согласно надписи, стела была установлена в 414 г. н. э. когурёским ваном Чансу в память о военных и политических заслугах его отца Квагэтхо-вана [Джарылгасинова, 1979. С. 25–46, 61–93].

К настоящему времени известны только две гробницы, имеющие абсолютные датировки: Анак 3 и Токхынни. Определить их возраст позволил тщательный анализ сохранившихся надписей.

Погребальное сооружение Анак 3 состоит из коридора, передней, правой, левой, задней камер и галереи, образующих крест. Две прямоугольные колонны высятся при входе в коридор. В коридоре и камере своды колодезного типа. Из северо-восточного угла передней камеры можно попасть в галерею, которая окружает заднюю комнату. Стены, потолок, карнизы и колонны покрыты фресками, изображающими повседневную жизнь когурёсцев [Воробьев, 1961. С. 91]. На одной из стен гробницы была найдена эпитафия, представляющая собой логически оформленный, законченный текст с большим количеством иероглифов. Каллиграфический стиль надписи схож со стилем династии Цзинь. Эпитафия гласит, что 26-го дня 10-го месяца 13 года эры Ёнхва чиновник по имени Тонсу скончался на 69 году от роду, находясь на посту. Тринадцатый год эры Ёнхва в переводе на современное летоисчисление соответствует 356 г. н. э. Датирование гробницы серединой IV в. н. э. подтверждает стиль надписи, а также упоминание о неком Тонсу, вассале Му Юнже-ня, жившего в начале IV в. в государстве Вэнь [Отчёт…, 1958. С. 5].

Не менее важным, чем исследование гробницы Анак 3, было открытие в 1976 г. двухкамерной гробницы Токхынни, на стене которой также сохранилась эпиграфическая надпись. Фрески памятника дают представление о жизни знати того времени [Ким Воллён, 1989. С. 163–164; 1996. С. 93–95]. На северной стене передней камеры имеется надпись из 152 иероглифов. Согласно надписи, чиновник, имя которого не сохранилось, последователь Будды, занимавший должности наместника Ляодуна и умерший в возрасте 77 лет, был погребен 25-го дня 12-го месяца 18 года эры Ённак в соответствии с наставлениями Конфуция, Чжоу-гуна и У-вана. Надпись содержит прямое указание на время возведения погребения: 18-й год эры Ённак соответствует 408 г. н. э.

Обращение к памятникам с абсолютными датами позволяет осветить лишь сравнительно короткий этап развития когурёских гробниц, что делает необходимым привлечение материала, на основании которого можно сделать вывод об относительной датировке других погребальных памятников. Для их определения исследователи привлекают свидетельства исторических сочинений, сопоставляют конструкции сооружений, анализируют такие особенности фресковых изображений, как буддийские мотивы, аналогии с китайскими образцами, соотношение древнекитайских и древнекорейских сюжетов и т. д.

Как известно, буддизм был принят в Ко-гурё в качестве государственной религии в 372 г. н. э. [Самгук саги, 1995. С. 79]. По мнению Р. Ш. Джарылгасиновой, изображение лотоса – наиболее ранний пласт буддийской орнаментики, проникший в живопись Когурё одновременно с принятием буддизма [Джарылгасинова, 1972. С. 90]. Японский ученый Сэкино Тадаси считал, что когурёские погребения, во фресках которых представлены буддийские мотивы, могут быть датированы не ранее IV в. н. э. С буддизмом связан ряд аналогий между китайскими и когурескими объектами, при- веденных в работах Р. Ш. Джарылгасиновой, М. В. Воробьева и О. Н. Глухаревой [Джа-рылгасинова, 1959. С. 117; Воробьев, 1961, С. 84, 90; Глухарева, 1982. С. 23–38].

М. В. Воробьев выявил сходство между фресками Самсильчхон и буддийскими мотивами искусства пещерного храма Юнь-ган и других северовэйских памятников. Р. Ш. Джарылгасинова отмечает, что в образе летящей феи из гробницы Анак 2 нет той неподвижности, тяжеловесности, что присущи небесным феям эпохи Северная Вэй. Данный образ можно сравнить только с изображениями фей на стенах пещерного храма, возведенного в период Шести династий в горах Тяньлуньшань. Ким Ёнджун отметил сходство между изображениями летящих божеств из Анак 2 и пещеры № 148А буддийского пещерного комплекса Дуньхуан [Ким Ёнджун, 1958. С. 78–79].

Географическое расположение гробниц также рассматривается как основание для определения относительных датировок. Гробницы Когурё, расположенные на среднем течении р. Амноккан, возле первой столицы государства, традиционно считаются более ранними, чем памятники в районе г. Пхеньяна. На этом были построены теории таких японских ученых, как Икэути Хироси и Накамура Киёэ, а также корейского археолога Ко Юсопа [Там же. С. 101–102].

Сведения, содержавшиеся в надписях на стенах сооружений, также косвенно говорят о возрасте памятника. Так, должности и ранги чиновников, которые упоминаются в надписях, соотносятся с письменными источниками [Волков, 1999. С. 212, табл. 5; Самгук саги, 1995. С. 373–374]. Например, титул цыши, встречаемый в надписи гробниц Анак 3 и Токхынни, можно прочесть в записях «Самгук саги», описывающих события 319 г. н. э., когда в Когурё бежал из государства Цзинь пинчжоуский цыши Цуй Би [Самгук саги, 1995. С. 76].

Надпись, сохранившаяся на стене гробницы Модуручхон, содержит изложение мифа об основании государства Когурё, известного также по «Самгук саги» и стеле «Квангэтхо-вана». Поскольку в данной надписи упоминается имя «Хотхэ-ван», которым также называли вана Квангэтхо, то исследователи датируют Модуручхон первой половиной V в. н. э. [Чу Ёнхон, 1959. С. 46].

Для определения относительной датировки ряд исследователей приводит факты сходства между когурёскими и китайскими погребальными комплексами. Так, отмечается сходство между когурёской гробницей Ёдонсончхон и ханьской гробницей Сань-даохао 1, датируемой серединой III – началом IV в. н. э. [Лю Сюаньтан, 1997. С. 156, табл. 4]. Много общего можно обнаружить между гробницами Ёдонсончхон и Бантай-цзытунму, относящейся к концу II в. н. э. [Ким Ёнджун, 1958. С. 16]. Обнаруживается конструктивное сходство Ёдонсончхон с китайскими погребальными комплексами Иншуйсыму (середина III в. н. э.), Нань-линьцзыму (середина II – начало III в. н. э.), Пэнтайцзы 2 (первая половина III в. н. э.) и т. д. [Лю Сюаньтан, 1997. С. 152, табл. 2; С. 156, табл. 4; Гэн Техуа, 2007. Рис. 4].

Неоднократно исследователи сопоставляли морфологию гробниц Анак 3 и ханьского склепа III в. н. э из уезда Инань провинции Шаньдун (см. [Терехова, 1959. С. 42; Ким Ёнджун, 1958. С. 17–20, рис. 4–8; Ким Воллён, 1989. С. 155; 1996. С. 44–45] и т. д.).

Двухкамерные когурёские гробницы в плане схожи с лоланскими погребениями типа Токсонни чонсильмё и т. д. Известны также как когурёские, так и лоланские (Намсари № 29) погребальные сооружения, состоящие из вспомогательной, погребальной и двух боковых камер. Указанные ло-ланские памятники относятся ко II – первой половине III в. н. э. [Ли Сунчжин, 2001. С. 189].

Полученные абсолютные и относительные датировки дают противоречивую картину развития объектов. При разработке хронологии большую роль продолжает играть интуитивный подход исследователей. В итоге насущной становится задача применения новых методов определения датировок погребальных памятников. Для ее решения предлагается использовать метод определения степени сходства между объектами, который был успешно применен при анализе взаимосвязи между отдельными категориями предметов и расчете степени близости археологических памятников [Каменецкий, 1976. С. 55–57; Ковалевская и др., 1970; Мартынов, Шер, 1989. С. 133–135; Маршак, 1970].

Применение указанного метода требует предварительного анализа классификаций когурёских погребальных сооружений и отбора существенных признаков для создания специальных таблиц (матриц), где каждому памятнику будет отведена определенная строка, а каждому признаку – определенный столбец [Шер, 1970. С. 14].

Специфика когурёских гробниц позволяет разработать морфологические, изобразительные и морфолого-изобразительные классификации. К настоящему времени разработано несколько морфологических классификаций, которые распределяют объекты по количеству погребальных камер, наличию дополнительных камер или ниш, характеру устройства свода и другим характеристикам [Культура Когурё, 1972. С. 112–117; Чу Ён-хон, 1961. С. 30–41; Гилёв, 2000].

Изобразительные содержательные классификации подразделяют изобразительные памятники по сюжетам изображений. Поскольку настенная живопись когурёсцев разнообразна, то удалось создать несколько подобных классификаций. Основаниями для их составления послужили изображения сцен повседневной жизни знати [Культура Когурё, 1972. С. 131; Чу Ёнхон, 1960. С. 1–16], четырёх мифических животных [Хан Инхо, 1988; Чхве Тхэксон, 1988], процессий [Сон Сухо, 1992], разнообразных узоров [Ким Ёнсук, 1988], архитектурных деталей [Ли Хвасон, 1989].

Двухмерная морфолого-изобразительная классификация подразделяет объекты с учетом содержания фресок и особенностей конструкции [Культура Когурё, 1972. С. 112–131].

Анализ различных классификаций позволил выявить 19 морфологических и 36 изобразительных признаков когурёских гробниц с фресками.

Расчёт степени сходства f между когурё-скими гробницами с фресками целесообраз- но проводить с помощью математического выражения f s2

kl где k – общее количество признаков объекта O1; l – общее количество признаков объекта O2; s – количество совпадающих признаков у данной пары объектов. При этом выдерживается условие 0 ≤ f ≤ 1, когда при полном тождестве такая степень должна быть равна единице, а при полном несходстве – нулю [Шер, 1970. С. 14–17; Каменецкий, 1976. С. 50–51; Мартынов, Шер, 1989. С. 130–131].

Для наглядности рассмотрим табл. 1, где объект O1 – гробница Анак 3, O2 – Токхын-ни пёкхвамудом, О3 – гробница Тхэсонни 1; под цифрами 1–19 подразумеваются раз- личные конструктивные признаки погребальных памятников.

Исходя из данных табл. 1, для пары Анак 3 и Токхынни пёкхвамудом степень сходства будет следующая:

f 0,06.

Для пары Анак 3 и Тхэсонни 1 расчет степени сходства показал следующие ре- зультаты:

2 f 3

0,56.

Результаты вычисления степени сходства между когурёскими гробницами по конструктивным особенностям погребальных сооружений представлены в табл. 2 (ноль перед запятой везде опущен).

Итоги расчета степени сходства между когурёскими гробницами по содержанию фресковых изображений демонстрирует табл. 3 (ноль перед запятой везде опущен).

Таблица 1

|

Памятник |

П |

изнаки |

|||||||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

|

|

Анак 3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

|

Токхынни пёкхвамудом |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

|

Тхэсонни 1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

Сравнение по конструктивным признакам когурёских гробниц

Анак 3, Тхэсонни 1 и Токхынни

Таблица 2

|

Памятник |

9 |

2 со 1 с S * 5 ы |

X |

X S 1 |

2 о |

& 2 |

S £ |

2 СО 1 S X 5 с |

И СО 1 к с |

X X 5 о |

2 СО 1 S и |

X сЗ о |

2 СО 1 S Н |

X Н |

X Н |

X Н |

S сЗ ^ X Н |

S о X |

S о X |

2 2 СО 1 с S 5 н |

S S |

S S |

2 о 'с S 6S |

|

|

Анак 3 |

▬ |

30 |

6 |

6 |

6 |

25 |

10 |

6 |

10 |

8 |

6 |

8 |

||||||||||||

|

Каджанни пёкхвамудом |

30 |

▬ |

56 |

25 |

25 |

100 |

56 |

25 |

80 |

33 |

56 |

33 |

||||||||||||

|

Какчочхон |

6 |

56 |

▬ |

10 |

6 |

60 |

100 |

6 |

75 |

33 |

56 |

33 |

||||||||||||

|

Камсинчхон |

6 |

25 |

10 |

▬ |

6 |

25 |

25 |

6 |

33 |

75 |

56 |

8 |

||||||||||||

|

Кансо тэмё |

6 |

25 |

6 |

6 |

▬ |

33 |

10 |

100 |

8 |

8 |

6 |

0 |

||||||||||||

|

Модуручхон |

25 |

100 |

60 |

25 |

33 |

▬ |

56 |

25 |

75 |

33 |

56 |

33 |

||||||||||||

|

Муёнчхон |

10 |

56 |

100 |

25 |

10 |

56 |

▬ |

6 |

75 |

30 |

56 |

33 |

||||||||||||

|

Нэри 1 |

6 |

25 |

6 |

6 |

100 |

25 |

6 |

▬ |

8 |

8 |

6 |

0 |

||||||||||||

|

Пхальчхонни пёкхвамудом |

10 |

80 |

75 |

33 |

8 |

75 |

75 |

8 |

▬ |

44 |

75 |

44 |

||||||||||||

|

Пхёнян пёкчон пёкхвабун |

8 |

33 |

33 |

75 |

8 |

33 |

30 |

8 |

44 |

▬ |

33 |

11 |

||||||||||||

|

Саллёнхвачхон |

6 |

56 |

56 |

56 |

6 |

56 |

56 |

6 |

75 |

33 |

▬ |

33 |

||||||||||||

|

Сонджунни пёкхвамудом |

8 |

33 |

33 |

8 |

0 |

33 |

33 |

0 |

44 |

11 |

33 |

▬ |

||||||||||||

|

Ссанёнчхон |

30 |

100 |

56 |

25 |

25 |

100 |

56 |

25 |

75 |

33 |

56 |

33 |

▬ |

25 |

6 |

25 |

6 |

25 |

56 |

25 |

56 |

25 |

6 |

6 |

|

Токхынни пёкхвамудом |

10 |

25 |

25 |

30 |

0 |

25 |

25 |

0 |

33 |

8 |

56 |

75 |

25 |

▬ |

6 |

0 |

0 |

0 |

6 |

6 |

25 |

0 |

25 |

56 |

|

Тхонгу 4 |

10 |

10 |

0 |

0 |

56 |

6 |

0 |

56 |

0 |

0 |

0 |

8 |

6 |

6 |

▬ |

56 |

6 |

56 |

6 |

6 |

0 |

56 |

0 |

6 |

|

Тхонгу 5 |

10 |

25 |

6 |

6 |

100 |

25 |

6 |

100 |

8 |

8 |

6 |

0 |

25 |

0 |

56 |

▬ |

25 |

100 |

25 |

6 |

6 |

56 |

6 |

0 |

|

Тхонгу 12 |

0 |

10 |

6 |

30 |

25 |

6 |

6 |

25 |

8 |

33 |

6 |

0 |

6 |

0 |

6 |

25 |

▬ |

25 |

6 |

0 |

6 |

25 |

6 |

6 |

|

Тхонгу сасинчхон |

10 |

25 |

6 |

6 |

100 |

25 |

6 |

100 |

8 |

8 |

6 |

0 |

25 |

0 |

56 |

100 |

25 |

▬ |

25 |

6 |

6 |

100 |

6 |

0 |

|

Тхэсонни 1 |

56 |

60 |

25 |

25 |

25 |

56 |

35 |

25 |

33 |

33 |

25 |

8 |

56 |

6 |

6 |

25 |

6 |

25 |

▬ |

56 |

25 |

25 |

25 |

6 |

|

Тхэсонни 3 |

56 |

25 |

6 |

8 |

6 |

25 |

6 |

6 |

8 |

8 |

6 |

8 |

25 |

6 |

6 |

6 |

0 |

6 |

56 |

▬ |

6 |

6 |

6 |

6 |

|

Тэалли пёкхвамудом |

10 |

56 |

56 |

30 |

6 |

56 |

56 |

6 |

75 |

33 |

56 |

33 |

56 |

25 |

0 |

6 |

6 |

6 |

25 |

6 |

▬ |

6 |

56 |

6 |

|

Чинпхари 1 |

10 |

25 |

6 |

6 |

100 |

25 |

6 |

56 |

8 |

8 |

6 |

0 |

25 |

0 |

56 |

56 |

25 |

100 |

25 |

6 |

6 |

▬ |

6 |

0 |

|

Чхонванчисинчхон |

10 |

56 |

100 |

30 |

10 |

56 |

100 |

6 |

75 |

33 |

56 |

33 |

56 |

25 |

0 |

6 |

6 |

6 |

25 |

6 |

56 |

6 |

▬ |

6 |

|

Яксури пёкхвамудом |

6 |

6 |

10 |

56 |

0 |

6 |

6 |

0 |

8 |

33 |

25 |

33 |

6 |

56 |

6 |

0 |

6 |

0 |

6 |

6 |

6 |

0 |

6 |

▬ |

Определение степени сходства между когурёскими гробницами с фресками по особенностям конструкции

Таблица 3

|

Памятник |

сЗ < |

X й у |

X S 2 сЗ у |

2 н о сЗ у |

X |

2 S X § |

СО X 1 о |

X S 2 о |

X |

2 со S Н |

X |

X |

X |

X S ^ X |

S о X |

2 со S н |

X S S |

2 1 с S |

|

Анак 3 |

▬ |

5 |

56 |

0 |

4 |

5 |

0 |

0 |

4 |

5 |

0 |

0 |

||||||

|

Какчочхон |

5 |

▬ |

5 |

0 |

83 |

6 |

5 |

4 |

3 |

16 |

0 |

0 |

||||||

|

Камсинчхон |

56 |

5 |

▬ |

0 |

4 |

5 |

0 |

0 |

4 |

5 |

0 |

0 |

||||||

|

Кансо тэмё |

0 |

0 |

0 |

▬ |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

75 |

5 |

||||||

|

Муёнчхон |

4 |

83 |

4 |

0 |

▬ |

13 |

4 |

13 |

2 |

13 |

0 |

0 |

||||||

|

Пхальчхонни пёкхвамудом |

5 |

6 |

5 |

0 |

13 |

▬ |

5 |

0 |

3 |

64 |

0 |

0 |

||||||

|

Саллёнхвачхон |

0 |

5 |

0 |

0 |

4 |

5 |

▬ |

20 |

0 |

5 |

0 |

0 |

||||||

|

Самсильчхон |

0 |

4 |

0 |

0 |

13 |

0 |

20 |

▬ |

11 |

0 |

0 |

0 |

||||||

|

Ссанёнчхон |

4 |

3 |

4 |

0 |

2 |

3 |

0 |

11 |

▬ |

0 |

0 |

0 |

||||||

|

Токхынни пёкхвамудом |

5 |

16 |

5 |

0 |

13 |

64 |

5 |

0 |

0 |

▬ |

0 |

0 |

||||||

|

Тхонгу 4 |

0 |

0 |

0 |

75 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

▬ |

100 |

||||||

|

Тхонгу 5 |

0 |

0 |

0 |

5 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

100 |

▬ |

||||||

|

Тхонгу 12 |

25 |

5 |

25 |

0 |

4 |

5 |

6 |

5 |

0 |

5 |

0 |

0 |

▬ |

0 |

20 |

0 |

5 |

4 |

|

Тхонгу сасинчхон |

0 |

0 |

0 |

8 |

0 |

0 |

0 |

5 |

4 |

0 |

25 |

25 |

0 |

▬ |

0 |

6 |

0 |

4 |

|

Тхэсонни 1 |

80 |

4 |

45 |

0 |

3 |

5 |

0 |

0 |

3 |

4 |

0 |

0 |

20 |

0 |

▬ |

0 |

4 |

0 |

|

Тэалли пёкхвамудом |

0 |

5 |

0 |

0 |

4 |

5 |

0 |

20 |

57 |

0 |

0 |

0 |

0 |

6 |

0 |

▬ |

6 |

17 |

|

Чхонванчисинчхон |

5 |

16 |

5 |

0 |

13 |

100 |

5 |

0 |

3 |

64 |

0 |

0 |

5 |

0 |

4 |

6 |

▬ |

3 |

|

Яксури пёкхвамудом |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

4 |

13 |

10 |

3 |

0 |

0 |

4 |

4 |

0 |

17 |

3 |

▬ |

Определение степени сходства между когурёскими гробницами по содержанию фресок

Для изучения хронологии погребальных памятников результаты оценки степени сходства между объектами удобнее всего представить в виде графов, геометрических схем, представляющих собой системы линий, соединяющих какие-то заданные точки. Большой вклад в развитие теории графов внесли О. Оре и К. Берж [Берж, 1962; Оре, 1980]. В археологии графы могут применяться для наглядной демонстрации направления развития археологических объектов во времени. Метод построения графов связей можно встретить в работах отечественных археологов. Например, разработаны граф связи между орнаментами на крышках котлов из Пянджикента, граф классификации Г. А. Максименковым кельтов красноярско-ангарских типов [Маршак, 1970. С. 17–23, рис. 4; Каменецкий, 1976. С. 58, 77; Мартынов, Шер, 1989. С. 135, 138]. Данный метод универсален и применяется специалистами различных областей знания, в том числе историками, лингвистами и т. д. [Бородкин, 1986. С. 171–172; Ковальченко, 2003. С. 416–420, рис. 2; Левин, 1964].

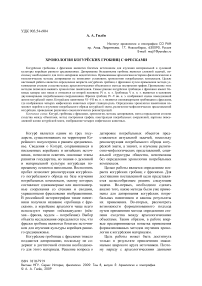

Граф 1 характеризует взаимосвязь между гробницами Анак 3 и Тхэсонни 1, Тхэсон-ни 3, исходя из морфологии погребальных памятников (рис. 1, 1 ). Для всех погребальных сооружений характерно наличие двух основных и двух боковых камер. Анализ конструкции указанных погребальных сооружений показывает, что многие элементы конструкции обнаруживают сходство с многокамерными каменными или кирпичными склепами ханьского времени, в том числе с лоланскими образцами.

Граф 2, ядром которого также является гробница Анак 3, основан на изучении фресковых изображений и демонстрирует ряд общих сходств между Анак 3 и Тхэсонни 1, Пхёнян пёкчон пёкхвамудом, Камсинчхон (рис. 1, 2). Фрески данных памятников знакомят с повседневной жизнью когурёской знати. Центральное место среди сюжетов фресок занимает изображение вельможи, занимающегося важными государственными делами. Многие сюжеты также обнаруживают общность с ханьской стенописью. В ханьских склепах рельефы с картинами земной жизни играют доминирующую роль, оставляя в распоряжении божеств и духов плафоны, фронтонообразные части стен и подпотолочные перегородки. На «землю» духи обычно опускаются для несения сто- рожевой службы у входов в могилу, на пути к табличке с именем покойного или к гробу [Сычев, 1970. С. 9, 19–20].

Фрески ряда когурёских гробниц подчеркивают хозяйственную роль каждой камеры. Так в западной боковой камере гробницы Анак 3 представлены сцены поклонения, портрет супруги усопшего, рисунки служанок, т. е. изображена жизнь знати во внутренних покоях домов, а в восточной боковой камере можно увидеть ведение хозяйственных дел.

В ханьских погребениях особая роль каждой комнаты могла подчеркиваться не только стенописью, но и погребальным инвентарем. В одной комнате могилы № 30.14 помещался кухонный инвентарь и даже была сложена из маленьких кирпичей печь, на которой стояли железный котел и керамические сосуды, в другой – находились детали украшения лошадей и колесниц, модели кормушек для лошади, в третьей – стояли сосуды для хранения зерна, модели амбаров, в результате чего склеп напоминал большой жилой дом. Специфику каждого помещения подчеркивали и рельефные изображения. В одной комнате каменного склепа из уезда Инань изображены сцены

Рис. 1. Графы когурёских гробниц с фресками 1–4:

1 - граф 1; 2 - граф 2; 3 - граф 3; 4 - граф 4

( 1 - гробница Анак 3; 2 - гробница Тхэсонни 1;

3 - гробница Тхэсонни 3; 4 - гробница Пхёнян пёкчон;

5 - гробница Камсинчхон; 6 - гробница Токхынни;

7 - гробница Сонджунни; 8 - гробница Саллёнхвачхон;

9 - гробница Яксури; 10 - гробница Пхальчхонни)

приготовления пищи, в другой - сцены трапезы, в третьей - жертвоприношения и т. д. [Терехова, 1959. С. 40, 42].

В целом объекты графов 1 и 2 представляют собой погребальные комплексы, основу которых составляют сооружения с боковыми камерами или нишами с изображением картин повседневной жизни представителей когурёской знати.

Ядром графов 3 и 4 является Токхынни пёкхвамудом, имеющая абсолютную датировку. Граф 3 составлен на основе изучения устройства сооружений и демонстрирует тесную взаимосвязь с такими памятниками, как Саллёнхвачхон, Яксури пёкхвамудом, Сонджунни пёкхвамудом (см. рис. 1, 3 ). Для всех погребальных сооружений характерно одинаковое количество камер и сложная конструкция свода.

Граф 4, опирающийся на анализ фресок, показывает близкие отношения между Ток-хынни пёкхвамудом и Пхальчхонни пёк-хвамудом (см. рис. 1, 4 ). Оба памятника относятся к двухкамерным гробницам с фресками, изображающими картины повседневной жизни когурёсцев.

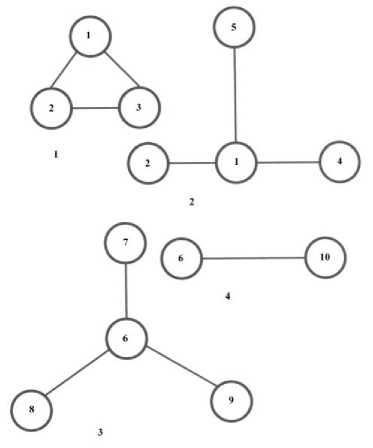

Рис. 2. Графы когурёских гробниц с фресками 5-7:

1 - граф 5; 2 - граф 6; 3 - граф 7

( 1 - гробница Модуру; 2 - гробница Каджанни; 3 -гробница Какчочхон; 4 - гробница Муёнчхон; 5 -гробница Ссанёнчхон; 6 - гробница Чхонванчисинч-хон; 7 - гробница Саллёнхвачхон; 8 - гробница Яксури; 9 - гробница Тхэсонни 1; 10 - гробница Кансо тэмё; 11 - гробница Тхонгу 5; 12 - гробница Тхонгу сасинчхон; 13 - гробница Нэри 1; 14 - гробница

Чинпхари 1; 15 - гробница Тхонгу 4)

В целом объекты графов 3 и 4 представляют собой, главным образом, погребальные комплексы, основу которых составляют сооружения с двумя камерами с изображением картин повседневной жизни представителей когурёской знати. Близость по конструкции и содержанию фресок к гробнице Токхынни таких памятников, как Саллён-хвачхон, Пхальчхонни пёкхвамудом, Яксу-ри пёкхвамудом позволяет выдвинуть предположение об их датировании V в. н. э.

Ядром графа 5 является гробница Моду-ручхон. Поскольку фрески гробницы не сохранились, то построить граф, учитывая особенности изображений, не представляется возможным. Применение метода определения степени сходства позволило выявить ряд объектов, сходных с Модуручхон по конструкции. К ним относятся памятники Ссанёнчхон, Какчочхон, Муёнчхон, Пхаль-чхонни пёкхвамудом, Каджанни пёкхваму-дом, Саллёнхвачхон, Чхонванчисинчхон, Тхэсонни 1. Большинство гробниц являются двухкамерными и имеют ряд общих конструктивных элементов: коридор примыкает к передней камере по центру, основание погребального сооружения построено ниже древней поверхности, свод колодезной формы, сложенный из параллельных треугольных каменных плит (рис. 2, 1 ). Поскольку Модуручхон датируется первой половиной V в. н. э., т. е. основания отнести памятники Ссанёнчхон, Какчочхон, Муёнчхон, Пхаль-чхонни пёкхвамудом, Каджанни пёкхваму-дом, Саллёнхвачхон, Чхонванчисинчхон к V в. н. э., а Тхэсонни 1, с учётом графов 1 и 5, ко второй половине IV - V в. н. э.

Графы 6 и 7 построены на основе изучения конструкции и настенной живописи гробницы Кансо тэмё соответственно. Граф 6 демонстрирует, исходя из морфологии погребальных сооружений, взаимосвязь между гробницей Кансо тэмё и такими памятниками, как Тхонгу 4, Тхонгу 5, Чинпхари 1, Тхонгу сасинчхон, Нэри 1 (см. рис. 2, 2 ). Все объекты являются однокамерными гробницами, построенными на древней поверхности, их свод сложен из треугольных каменных плит.

Связный граф 7 показывает взаимосвязь между гробницами Кансо тэмё и Тхонгу 4 и 5 (см. рис. 2, 3). Для фресок этих памятников характерен единственный сюжет - изображение четырех мифических животных [Хан Инхо, 1988]. Погребальные сооружения, на стенах которых можно увидеть четырех мифических животных и сцены повседневной жизни людей, характерны также для Китая (гробница принцессы Жужу в уезде Цысянь провинции Хэбэй и т. д.) и Японии (курган Китора в районе Асука префектуры Нара) того времени, но прием изображения только четырех мифических животных присущ лишь когурёским мастерам [Краткое ссоб-щение…, 1984; Нагасима, 2006. С. 58].

В целом объекты графов 6 и 7 представляют собой погребальные комплексы, основу которых составляют сооружения с одной погребальной камерой, с изображением четырех мифических животных. Исследователи относят гробницу Кансо тэмё ко второй половине VI – VII в. н. э. по характеру изображений, прежде всего растительных орнаментальных мотивов [Ким Ёнджун, 1958. С. 156; Ким Воллён, 1989. С. 172; 1996. С. 122]. Близость по конструкции и содержанию фресок к гробнице Кансо тэмё таких памятников, как Тхонгу 4 и 5, Чинпхари 1, Тхонгу сасинчхон, Нэри 1, позволяет выдвинуть предположение об их датировании второй половиной VI – VII в. н. э.

Применение метода определения степени сходства между объектами выявило следующую динамику изменения типов погребальных памятников.

Самые ранние когурёские гробницы с фресками, относящиеся ко второй половине IV в. н. э., имеют сложную морфологию и принадлежат к категории гробниц с боковыми камерами или нишами. Фрески таких погребальных сооружений содержат в основном картины повседневной жизни представителей когурёской знати.

Гробницы V в. н. э. являются погребальными комплексами с сооружениями, состоящими из двух камер, с изображением, главным образом, сцен повседневной жизни когурёской знати. Одновременно появляется изображение четырёх мифических животных. Как правило, оно помещалось на своде или верхней части стен погребальной камеры и занимало, по сравнению с рисунками повседневной жизни людей, меньшее место среди фресок.

Когурёские памятники, относящиеся ко второй половине VI – VII в. н. э., отличны от предыдущих образцов как в плане морфологии, так и живописи. Они являются однокамерными гробницами с фресками, в которых изображение четырёх мифических животных играет главную роль.

Определение хронологии когурёских гробниц с фресками позволяет перейти к изучению погребального обряда когурёской знати, религиозно-конфессиональных и мифологических представлений когурёсцев, а также ответить на вопрос о возможности проведения социологических реконструкций по данным погребальных комплексов.