Хронология переднеазиатских и закавказских аналогий "украшениям" культур Предкавказья первой половины III тыс. до н. э.

Автор: Ковалев А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 258, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены данные об абсолютной хронологии комплексов Передней Азии и Закавказья, содержащих аналогии предкавказским бронзовым «украшениям» перв. пол. III тыс. до н. э. Наиболее ранние из них относятся к концу раннего - началу среднего Урука: это золотые кольцевидные и дисковидные медальоны без орнамента. Возможно, традиция изготовления этих ритуальных по своей сути предметов могла опосредованно повлиять на формирование традиции изготовления предкавказских кольцевидных и дисковидных медальонов. В комплексах позднего куро-аракса (около 2800-2600 гг. до н. э.) в Закавказье зафиксировано появление простейших стерженьковых подвесок, что может быть объяснено влиянием северных культур, где эти подвески получили широкое распространение с рубежа IV-III тыс. до н. э. О влиянии со стороны Предкавказья говорят и находки в закавказских комплексах второй трети III тыс. до н. э. ряда уникальных предметов «степных» форм (медальоны, костяные молоточковидные булавки, выпуклые пунсонные бляхи и т...

Ранний бронзовый век, средний бронзовый век, культуры степей восточной европы, куро-аракская культура, ранний бронзовый век анатолии, период рдш, предкавказье, закавказье, передняя азия, культурные связи

Короткий адрес: https://sciup.org/143171233

IDR: 143171233

Текст научной статьи Хронология переднеазиатских и закавказских аналогий "украшениям" культур Предкавказья первой половины III тыс. до н. э.

Погребения периода средней бронзы Центрального Предкавказья и окружающих территорий характеризуются наборами бронзовых декоративных изделий нескольких типов (молоточковидные и посоховидные булавки, выпуклые кованые пунсонные и литые бляхи, «стерженьковые» подвески, кольцевидные и дисковидные медальоны, подвески-«калачики» и т. д.), изготавливавшихся, как считается, в местных производственных центрах ( Нечитайло , 1978. С. 66– 70, 94–99; Кореневский , 1990. С. 53–59; Марковин , 1994; Шишлина , 2007. С. 194; Гак, Калмыков , 2009. С. 105; Клещенко , 2013. С. 136–143). Сходство форм этих «украшений» с инокультурными артефактами не раз служило основанием для выводов о характере связей культур средней бронзы Северного Кавказа с более южными регионами ( Гей , 2000. С. 205–209; Братченко , 2001. С. 45, 46, 64, 65; Рысин , 1996; 2008). К сожалению, тема взаимосвязи предкавказских и переднеазиатских комплексов «украшений» III тыс. до н. э. в литературе затрагивается, как правило, вскользь и раскрывается с недостаточной полнотой (см., например: Санжаров , 1992; Трейстер , 1996. С. 207; Братченко , 2001. С. 45, 46; Братченко, Санжаров , 2001. С. 54; Sagona , 2004. P. 490, 491; Bobokhyan , 2006. S. 52 , 53). Точку зрения о переднеазиатском происхождении ведущих форм предкавказских «украшений» этого времени последовательно отстаивает М. Б. Рысин, составивший наиболее полную на сегодня сводку формальных аналогий этим предметам в комплексах Закавказья и Передней Азии ( Рысин , 2008. С. 211–218). Необходимо отметить, что М. Б. Рысин отрицает «хронологические схемы, построенные на основе калиброванных радиоуглеродных датировок» (Там же. С. 224), поэтому его не смущает, что приводимый им круг переднеазиатских и закавказских памятников с аналогиями кольцевидным и дисковидным медальонам, стержень-ковым подвескам, молоточковидным булавкам, пунсонным бляхам относится самое раннее ко второй трети III тыс. до н. э., а в основном – к последней трети этого тысячелетия. Кроме того, М. Б. Рысин обосновывает бóльшую древность ювелирных изделий Ближнего Востока тем, что при их изготовлении использовались зернь и филигрань. Предкавказские «украшения», отлитые по восковой модели, исследователю, с этой точки зрения, представляются имитацией переднеазиатских. Однако для такого вывода о развитии технологии производства украшений нужно постулировать линейный характер эволюции их типов, что как раз нуждается в доказательстве на независимых основаниях.

На сегодняшний день можно утверждать, что бытование рассматриваемых наборов «украшений» в целом укладывается в период с рубежа IV–III тыс. до н. э. до середины III тыс. до н. э. Методом радиоуглеродного датирования (с учетом курганной стратиграфии и типологического анализа) получены в целом непротиворечивые данные о хронологических рамках культурных образований Северного Причерноморья, Северного Кавказа и Северо-Западного При-каспия, с которыми связаны проявления таких «украшений» ( Трифонов , 1996; 2001; The Foundations of Radiocarbon Chronology…, 1999; 2003; Шишлина , 2007. С. 271–278; Кореневский и др. , 2007. С. 90–95; и др.). По С. Н. Братченко, памятники с рассматриваемыми «украшениями» относятся к «ранне- и среднекатакомбному» («классическому донецкому») этапам донецкой катакомбной культуры ( Братченко , 2001. С. 42–49. Рис. 104; Братченко, Санжаров , 2001. С. 91). Радиоуглеродные даты погребений «среднекатакомбного этапа» из могильника

Сватово на Луганщине укладываются в период 2800–2500 гг. до н. э. ( Bratchenko , 2003). В последнее время хронологическая схема, построенная на базе данных радиоуглеродной хронологии, существенно уточняется с выявлением резервуарного эффекта и других проблемных аспектов применения метода; при этом сохраняются общие хронологические рамки и последовательность этапов ( Ван дер Плихт и др. , 2016. С. 48–64). Таким образом, направление и характер взаимодействия при распространении отдельных типов «украшений» могут быть выявлены в ходе сравнения предкавказских форм с их аналогами в памятниках Закавказья и Передней Азии, относящихся, соответственно, к различным хронологическим отрезкам в пределах конца IV – конца III тыс. до н. э.

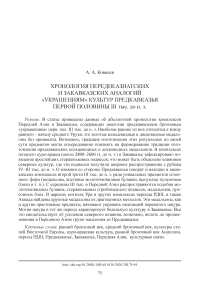

Наиболее ранние аналогии предкавказским металлическим «украшениям» III тыс. до н. э. представлены в памятниках конца раннего – начала среднего Урука (Гавра B / Северный Урук А, около 3800–3600 гг. до н. э.) (см.: Rothmann , 2002a. P. 50. Tabl. 1; 2002b. P. 56. Tabl. 3.3). На Тепе-Гавра это золотые дисковидные медальоны-кулоны из могил 10 (слой VIII/IX), 25 (слой VIII/IX) и 90 кольцевидных подвесок из могилы 109, составлявших, видимо, наборный браслет (слой X) ( Speiser , 1935. P. 209. Pl. LXXXIV: 22 ; Tobler , 1950. P. 89. Pl. CVII: 49, 50 ; Авилова , 2008. С. 76, 77. Рис. 18) (рис. 1: 4–6 ). Отнесение могил к слоям дано по обновленной стратиграфии ( Peasnall , 2002. P. 191. Tabl. A.3). На телле Калиндж-Ага – как минимум семь золотых кольцевидных подвесок из могилы в слое V ( Abu Al-Soof , 1966. Fig. 8; Abu Al-Soof, Shah Es-Siwwani , 1967. P. 72) (рис. 1: 7 ). Кольцевидные и дисковидные подвески имеют поперечное отверстие в ушке для подвешивания. Интересно, что такая же конструкция и у округлых каменных медальонов с орнаментацией резьбой и сверлением, в большом количестве обнаруженных в более ранних слоях Тепе-Гавра – халафского и убейд-ского периодов, а также в нескольких экземплярах – в слоях XI и X (ранний Урук) ( Tobler , 1950. P. 194. Pl. XCII: 1–5 ; CLXXII–CLXXIII: 17–40 ) (рис. 1: 1–3 ). Возможно, что металлические дисковидные подвески появились как развитие этой формы каменных кулонов. Учитывая, что в урукских могилах были обнаружены также иные подвески из золотого листа, разнообразные, в том числе бочонковидные, бусины, составные розетки и иные изделия из фольги, положенной на основу из битума, именно здесь, несмотря на большой хронологический разрыв, можно усматривать истоки формирования комплекса шумерских украшений раннединастического периода (см.: Авилова , 2008. С. 76). Таким образом, появление в наборах украшений «царского» некрополя Ура и в иных комплексах РД периода таких форм, как кольцевидные, дисковидные медальоны, а также медальоны с различным декоративным заполнением (см.: Musche , 1992. Taf. XX, XXIV, XXV, XXVIII, XXIX), можно объяснить развитием местных традиций предшествующей эпохи. С другой стороны, опосредованным урукским влиянием может быть объяснено появление кольцевидных и дисковидных медальонов в предкавказских комплексах первой половины III тыс. до н. э. Однако оригинальное декоративное оформление литых предкавказских медальонов не находит аналогий в памятниках предшествующего времени.

Две серебряные подвески – «калачики» с несомкнутыми концами – были обнаружены в погребении DG 96 X-31 на периферии поселения Тепе-Гиссар (Иран) в неясной стратиграфической ситуации ( Schmidt , 1937. P. 128, 129.

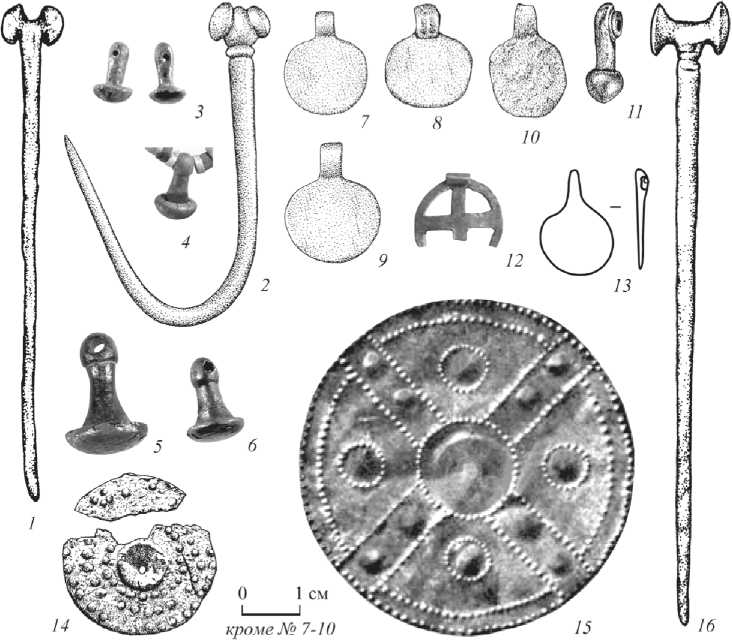

Рис. 1. Подвески V – первой половины III тыс. до н. э.

1, 3 – Тепе-Гавра, слой XX (?) (по: Tobler , 1950); 2 – Тепе-Гавра, слой XII (по: Ibid . ); 4, 5 – Тепе-Гавра, слой VIII/X (по: Ibid.; Speiser , 1935); 6 – Тепе-Гавра, слой X (по: Tobler , 1950); 7 – Калиндж-Ага, слой V (по: Abu Al-Soof , 1966); 8–11 – Тепе-Гиссар, период II (по: Schmidt , 1937); 12, 13 – Баклатепе, период РБВ I (по: Özkan, Erkanal , 1999); 14 – Баклатепе, период РБВ II (по: Erkanal , 2008); 15, 16 – Полиохни, «Красный период» (по: Bernabo-Brea , 1964)

1–3 – камень; 4–7, 14 – золото; 8–10, 13, 15 – серебро; 11, 12, 16 – медь/бронза

Fig. 16) (рис. 1: 8, 9 ). Погребение было отнесено Шмидтом к периоду IIA по керамическому набору (Ibid., P. 112. Pl. XXIII). «Новая хронология» памятника, разработанная на основе статистического учета встречаемости типов керамики в слоях поселения, относит найденные в этом комплексе сероглиняные кубки к стратиграфической фазе D (около 3350–3100 гг. до н. э.) ( Gürsan-Salzmann , 2016. P. 125). Медная подвеска-«калачик» была найдена также в слое периода II в квадрате CG 89 на «Красном холме» ( Schmidt , 1937. P. 422. Fig. XXVIII: B ) (рис. 1: 11 ). В инвентарь погребения DG 96 X-31 входила серебряная подвеска в форме двойной спирали (?) с ушком с поперечным отверстием, внешне схожая с литыми двойными медальонами Предкавказья (рис. 1: 10 ). Аналогичные серебряные и медные подвески встречены на памятнике также в могилах, относящихся к периодам IIIB, IIIC, т. е. к середине – второй половине III тыс. до н. э.

( Schmidt , 1937. P. 207, 208. Pl. LIV–LV). В Норшунтепе металлические подве-ски-«калачики» с несомкнутыми концами найдены в слоях 13–10 позднего РБII и РБIII ( Schmidt , 2002. Taf. 66, 67; Hauptmann , 2000. P. 428). Указанные данные позволяют предполагать, что погребение DG 96 X-31 занимает скорее позднюю позицию в пределах фазы D, ближе к рубежу IV–III тыс. до н. э.

К периоду анатолийского РБВ I (около 3000–2700 гг. до н. э.) (Steadman, 2011. P. 230) отнесены два погребения с металлическими медальонами в могильнике на поселении Баклатепе в Западной Анатолии (Özkan, Erkanal, 1999. P. 126. Fig. 29; 30). Первое погребение, как сообщается, принадлежало девочке 12 лет, серебряный дисковидный медальон (рис. 1: 13) был обнаружен в центре ожерелья, состоявшего из серебряных бусин. В инвентарь второго погребения, принадлежавшего взрослому мужчине, входили серебряные браслеты, бронзовые (?) нож и булавка, а также медный (?) округлый медальон с отверстием (рис. 1: 12). Верхняя часть обоих медальонов, как сообщается, «вытянута и согнута в форме ушка». Ушко медальонов расширяется кверху. Еще один аналогичный золотой медальон с расширяющимся кверху ушком был найден на памятнике в пифосной могиле периода РБВ II (Erkanal, 2008. P. 167. Abb. 6) (рис. 1: 14). При публикации медальонов из могильника РБВ I исследователи отнесли их (опираясь на форму предмета в плане) к специфическому типу «амулетов, хорошо известному еще в неолите Греции» (Özkan, Erkanal, 1999. P. 126. Ref. 47). Упомянутые неолитические подвески из Греции (из золота, серебра, камня или глины) представляют собой кольцо с расширяющимся кверху выступом, в котором проделаны отверстия с лицевой на оборотную сторону (Skafida, 2008. P. 520, 521. Fig. 4–6; 12). Предметы этого типа широко представлены в энеолите Балкано-Карпатья (Zimmermann, 2007. P. 25–27. Fig. 1–3; Авилова, 2018. С. 155, 156. Рис. 27). К сожалению, в представленных сводках по Балканам и Центральной Европе практически отсутствует информация по неолиту и энеолиту Греции, что затрудняет реконструкцию путей их распространения и эволюции в течение V–IV тыс. до н. э. Подвески считаются упрощенной вариацией антропоморфного «идола» с округлым туловищем; особое значение их геометризованного контура подчеркивается тем, что аналогичные фигуры изображены на керамике из Димини (поздний неолит II – 4800–4500 гг. до н. э.) (Zimmermann, 2007. P. 26; Skafida, 2008. P. 521. Fig. 7–9). Считая появление таких подвесок в Анатолии следствием культурного импульса с Балкан, Т. Циммерман в 2007 г. оспорил позднюю датировку ряда «классических» кольцевых подве-сок-«идолов» со сквозными отверстиями, в том числе найденных на Икизтепе и первоначально датированных периодами РБВ II и РБВ III, а также отнесение к РБВ II упомянутого выше комплекса с золотой подвеской из Баклатепе. По его мнению, все находки кольцевых подвесок с расширяющимся верхом должны датироваться временем «не позже начала раннего бронзового века» (Zimmermann, 2007). В 2008 г. вышла статья Л. Кескина, где он рассматривает «кольцевые идолы» Баклатепе как развитие форм более ранних эгейских и балканских находок (Keskin, 2008). В 2011 г. Л. Кескин предпринял более широкий обзор находок «кольцевых идолов» энеолита и раннего бронзового века, показав, что этот тип подвесок проникает из Эгеиды и Балкан в Западную Анатолию и бытует там вплоть до последней трети III тыс. до н. э. (Keskin, 2011). В недавней публикации Л. А. Авилова присоединилась к мнению Т. Циммермана об отнесении комплексов Икизтепе к «местному позднему халколиту», однако согласилась с датировкой находок на могильниках Баклатепе вплоть до периода РБВII (Авилова, 2018. С. 152–162). В одном ряду с более ранними эгейскими кольцевыми под-весками-«идолами» обычно упоминают две находки металлических медальонов на поселении Полиохни на острове Лемнос (Bernabo Brea, 1964. P. 376, 659, 663. Tav. CLXX: 3; CLXXVII: 25; CLXXVII: 28) (рис. 1: 15, 16). Эти кольцевидные медальоны (один из серебра, второй из меди или бронзы) были обнаружены в стратиграфическом контексте «Красного периода» памятника. «Красный период» Полиохни синхронизируется с концом анатолийского РБВ II (примерно середина III тыс. до н. э.) (Şahoğlu, 2005. Fig. 2; Kouka, 2013. Fig. 1). Серебряный медальон, сохранившийся полностью, имеет ушко с явным расширением, как и экземпляр из погребения РБВ II на Баклатепе; ушко медного медальона обломано.

Если рассматривать кольцевые подвески с ушком из Баклатепе и Полиохни в качестве развития древнейшей формы кольцевых подвесок-«идолов» с пробитыми с лицевой на оборотную сторону отверстиями, опираясь на сходство контуров этих изделий, подразумевающих некую «антропоморфность», вряд ли можно говорить о какой-либо прямой связи находок из Баклатепе с предкав-казскими медальонами первой половины III тыс. до н. э., не имеющими расширяющегося, а тем более «Т-образного» выступа. К тому же кольцевидные и дисковидные подвески с ушком, как показано выше, встречаются в Передней Азии еще в урукское время.

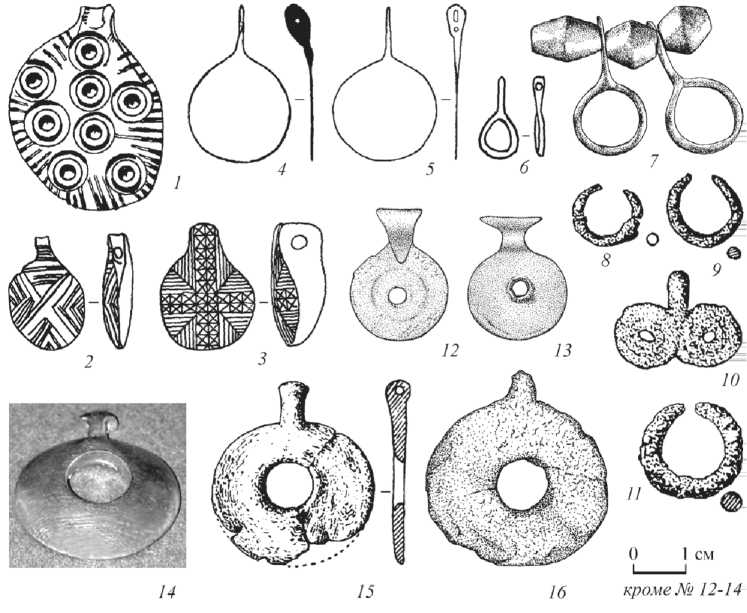

Исследования последних лет позволили выявить наиболее ранние находки аналогий предкавказским бронзовым «украшениям» в Закавказье. Судя по стратиграфии и керамическому инвентарю, к началу III тыс. до н. э. относится могила 12 на куро-аракском поселении Кватсхела (Грузия), где был обнаружен фрагмент стержня костяной булавки с вырезанными рядами заштрихованных треугольных фестонов ( Glonti et al. , 2008. P. 162, 163. Fig. 16; Jalabadze et al. , 2012. P. 65, 66. Fig. 19: a ). Костяные булавки с аналогичным орнаментом встречены в серокавказских комплексах (см.: Нечитайло , 1978. рис. 23: 1, 4 ). На следующем этапе существования поселения Кватсхела его населением был оставлен могильник Твлепиас Цхаро, в погребение 2 которого найден набор стерженьковых бронзовых подвесок с округлым и коническим завершениями ( Glonti et al. , 2008. P. 164, 165. Fig. 17; Jalabadze et al. , 2012. P. 67, 68. Fig. 21: b ) (рис. 2: 1 ). Такие же подвески обнаружены в могиле 29 могильника Арадетис Оргора ( Koridze, Palumbi , 2008. P. 131, 132. Fig. 15; 16; Jalabadze et al. , 2012. P. 79, 80. Fig. 28) (рис. 2: 2 ). Эти два комплекса относятся к позднему этапу ку-ро-аракской культуры (около 2800–2600 гг. до н. э.) ( Palumbi , 2008. P. 157–213. T. 5.1; Puturidze, Rova , 2012). Стерженьковые подвески тех же форм входили в «ожерелье», найденное при раскопках крепости Гехарот (Армения) ( Smith et al. , 2004. P. 23. Fig. 15) (рис. 2: 3 ). Большинство металлических бусин, про-низок и подвесок из «ожерелья» были изготовлены из мышьяковистой бронзы, причем содержание мышьяка в цилиндрических и бочонковидных бусинах колебалось между 15,8 и 19,4 % ( Badalyan et al. , 2014. P. 206, 207. Fig. 32). Такое высокое содержание мышьяка характерно для аналогичных предкавказских изделий эпохи средней бронзы. Ожерелье было обнаружено, как сообщается

Рис. 2. Бронзовые «украшения» из комплексов времени позднего куро-аракса

1 – Твлепиас Цхаро, погр. 2 (по: Jalabadze et al. , 2012); 2 – Арадетис Оргора, мог. 29 (по: Jalabadze et al. , 2012); 3 – клад с пос. Гехарот (по: Badalyan et al. , 2014); 4 – клад с пос. Хи-налик (по: Courcier et al. , 2016)

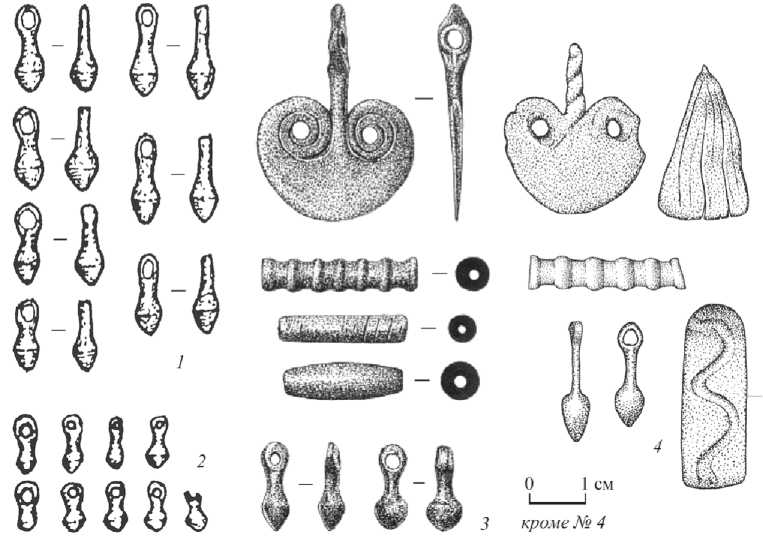

в первой публикации, непосредственно под почвенным слоем в юго-западной части раскопа T02d. В ходе раскопок было установлено, что здесь обнаруживаются материалы, относящиеся исключительно к раннему периоду существования памятника, включая керамику т. н. группы «Карнут-Шенгавит», т. е. Куро-Аракса III. На материалах поселения Гехарот рамках проекта ArAGATS были получены многочисленные радиоуглеродные даты, позволившие датировать верхний слой 1b куро-аракского периода существования памятника, которому, очевидно, принадлежит ожерелье, приблизительно 29–27 вв. до н. э. (Manning et al., 2018. P. 1534–1539. Fig. 2). С этим периодом должна смыкаться дата клада из Хиналика (Азербайджан) (Courcier et al., 2016. P. 29, 30. Fig. 4) с аналогичным набором подвесок (рис. 2: 4). Как сообщается, клад был обнаружен в «тайнике» на поселении, в слое, «относящемся к периоду Марткопи-Бедени». Стержень-ковые, подтреугольные «лапчатые» подвески и подвески в форме невысокого конуса, подобные найденным в Хиналике, входили в комплекс 3 (1955 г.) из Ко-рети (Грузия) (Джапаридзе, 1961. С. 138, 139. Рис. 36. Табл. XX: 17–19). Хорошая хронологическая привязка появилась для могилы 2 (1955 г.) из Начеркезеви (Грузия) (Джапаридзе, 1961), где был найден небольшой бронзовый медальон с центральным отверстием (рис. 3: 1–4). В этот комплекс входил бронзовый топор типа Начеркезеви (Кореневский, 1981. С. 25; 2019. С. 83–88. Рис. 2). Глиняная форма для отливки топора этого типа (несколько иных пропорций, чем на Кавказе, но с наличием характерных признаков, выделенных в свое время С. Н. Кореневским) (Schmidt, 2002. S. 40–48. Taf. 42: VI) (рис. 3: 5) была обнаружена на поселении Норшунтепе в слое 19, который по данным археологического и радиоуглеродного датирования относится примерно к 2700–2600 гг. до н. э. (Hauptmann, 2000. Abb. 1; Di Nocera, 2000. Tab. 2. Fig. 5a). Таким образом, перечисленные находки бронзовых подвесок в Закавказье датируются не ранее чем 29 в. до н. э., а скорее всего, более поздним временем. Вероятно, они являются свидетельствами наиболее раннего проникновения предкавказских традиций в чужеродный контекст. Временем позднего куро-аракса, по керамическому набору, можно датировать и погребение из Коринто, где были найдены каменная булава и четыре костяные булавки, три из которых сохранили молоточковидную головку (Djaparidze, 1993. S. 488–490. Abb. 12; Bertram, 2005. S. 68). В могиле одного из «ранних курганов» Триалети (курган XL) – к сожалению, в отсутствие керамики – были обнаружены шесть бронзовых блях с пунсонным орнаментом (Куфтин, 1941. С. 101. Табл. CXV). К «раннему бронзовому веку» раскопщиками отнесена находка на поселении Аладжахююк костяной «молоточковидной» булавки с резным орнаментом, напоминающим орнамент на металлических предкавказских экземплярах; скоре всего, она датируется более ранним временем, чем исследованные здесь же «царские» могилы периода РБВ III (Koşay, Akok, 1973. P. 113. Pl. 68; 83).

Рис. 3. Комплекс Начеркезеви № 2 (1955 г.) ( 1–4 ) и аналогия из слоя 19 пос. Норшунтепе ( 5 )

1 – бронзовый медальон; 2 – бронзовый топор; 3, 4 – глиняные сосуды; 5 – глиняная литейная форма

1–4 – по: Джапаридзе , 1961; 5 – по: Schmidt , 2002

Рис. 4. Декоративные изделия из комплексов второй половины III тыс. до н. э.

1 – Баклатепе, поздний период РБII; 2–10 – м-к Ресулолу, РБВ III; 11 – Троя II, клад А; 12 – м-к Северный Салур, период РБВ III; 13 – Балыбаж, период РБВ III; 14 – Караташ/Сема-юк, период РБВ II; 15 – Кинерет, период РБВ III; 16 – Аладжахююк, погр. H, период РБВ III

-

1, 2, 7–10, 13, 14 – бронза; 4, 5 – бронза, золото; 3, 6, 11, 12, 15 – золото; 16 – серебро

-

1 – по: Özkan, Erkanal , 1999; 2, 3, 5, 6 – по: Yıldırım, Ediz , 2007; 4 – по: Yıldırım , 2005; 7–10 – по: Yıldırım , 2010а; 11 – по: Сокровища Трои…, 1996; 12 – по: Matthews , 2004; 13 – по: Süel , 1989; 14 – по: Mellink , 1964; 15 – по: Amiran , 1983; 16 – по: Koşay , 1951

-

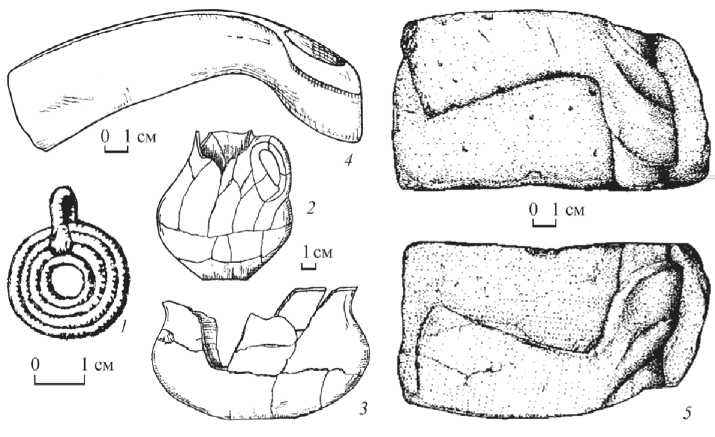

С середины III тыс. до н. э. в анатолийских памятниках середины – конца периода РБВ II – РБВ III (примерно 2500–2100 гг. до н. э.) (см.: Steadman , 2011. P. 230) обнаруживается относительно большое число предметов, схожих с предкавказскими «украшениями». «Молоточковидная» бронзовая булавка найдена в могиле «позднего РБВ II» на упомянутом выше поселении Баклатепе ( Özkan, Erkanal , 1999. Fig. 18) (рис. 4: 1 ). Периодом РБВ III датируются «молоточковидная» бронзовая булавка, а также бронзовые дисковидные медальоны, стерженьковые подвески с грибовидными окончаниями (некоторые с обкладкой из золотой фольги), входящие в ожерелья многих погребенных в могильнике Ресулолу ( Yıldırım , 2005. Res. 9; 11; 2006a. Fig. 16: i ; 18; 2006b. Res. 5; 2010.

Res. 14; 15; Yıldırım, Ediz , 2007. Res. 9; Yıldırım, İpek , 2009. Res. 12) (рис. 4: 2–10 ). Ресулолу является крупнейшим исследованным могильником РБ III на территории Турции, найденный здесь материал находит соответствия в Балыбаже, Ка-лынкая, царских могилах Аладжи и др. К тому же времени относятся аналогичные стерженьковые подвески и дисковидный медальон из Балыбажа ( Süel , 1989. Fig. 4; 21) (рис. 4: 13 ). Золотые предметы из Трои II – стерженьковая подвеска из клада A (рис. 4: 11 ) и псевдомолоточковидная булавка (Сокровища Трои…, 1996. С. 88; Blegen , 1950. No. 37-528. Pl. 357) – должны датироваться в пределах 2500–2350 гг. до н. э. ( Weninger, Easton , 2014). Таким образом, все известные в комплексах Анатолии «грибовидные» подвески имеют более позднюю дату, чем аналогичные изделия Закавказья. К РБВIII относится вырезанный из золотого листа медальон c крестовиной (могильник Северный Салур) ( Matthews , 2004. P. 59, 60. Fig. 3) (рис. 4: 12 ), к концу РБВII – миниатюрная бронзовая бляха с выпуклинами из могилы 70 в Караташ-Семаюк ( Mellink , 1965. P. 244. Pl. 61. Fig. 16; Efe, Fidan , 2006. Pl. 9: 4 ) (рис. 4: 14 ). Серебряные подобия молоточковидных булавок найдены в могиле H Аладжахююк ( Koşay , 1951. Pl. 135. Fig. 2) (рис. 4: 16 ). Стратиграфически это одна из позднейших могил «царского» некрополя, который большинство исследователей сейчас относят к периоду РБВIII ( Steadman , 2011. P. 246). Впрочем, даже сторонники удревнения этих захоронений датируют могилу H временем около 2400 г. до н. э. ( Bachhuber , 2011. P. 162). Тем же периодом датируют золотой диск из Киннерета (Израиль) с пунсонным орнаментом, композиция которого аналогична орнаменту на выпуклых пун-сонных бляхах Предкавказья ( Amiran , 1983; 1993) (рис. 4: 15 ). К концу III тыс. до н. э. относится клад из окрестностей озера Ван с маленьким дисковидным медальоном (изготовлен из золота, с серебряным ушком), схожим с изделием из Балыбажа ( Bobokhyan , 2008. S. 562, 563. Taf. 69: 9 ).

В некрополе Ура был сделан ряд находок золотых и серебряных медальонов, некоторые из которых имеют оформление с использованием мотива «шнура» ( Woolley , 1934. P. 374, 375. No. 8374, 8528, 9656, 12380. Pl. 129, 135, 136, 219, 220; 1955. P. 43. No. 6797. Pl. 29) (рис. 5: 1, 3, 8, 9 ). Некрополь относится к периоду РДIII (2600–2350 гг. до н. э., возможно, к первой половине этого периода) ( Brich , 2013. P. 118, 119). Два таких медальона со шнуровым оформлением были найдены в Кюльтепе (Каниш), в могилах, относящихся к слою 13 начала РБВ III ( Özgüç , 1963. P. 13. Pl. VII; 1986. P. 42. Fig. 3–36; Ezer , 2014. P. 17) (рис. 5: 6, 7 ). Похожие предметы входили в состав «сокровища Ура» из Мари (Телль-Харири) ( Parrot , 1968. P. 28. pl. XV) (рис. 5: 2 ). Этот клад по найденной в нем печати царя Месаннепады датируется временем его правления, около 2450 г. до н. э. ( Dossin , 1968; Brich , 2013. P. 118). Четыре медальона, совершенно аналогичные украшениям из царских могил Ура (см.: Woolley , 1955. No. 6797), входят в т. н. «клад троянца», хранящийся в Филадельфии ( Bass , 1970. Pl. 86. Fig. 20–23; Авилова , 2018. С. 63–65). Медальоны, схожие с находками из Мари, время от времени появляются на международных аукционах (см., например: Ancient Jewellery…, 1993. P. 20). Золотые кольцевидные медальоны с орнаментальным «солярным» заполнением входили в состав клада, найденного под полом помещения Аккадского дворца на Телль-Асмар; автор раскопок не сомневался в его стратиграфическом положении, однако отметил, что ювелирные изделия из клада наиболее

Рис. 5. Декоративные изделия из комплексов второй половины III тыс. до н. э.

1, 3, 8, 9 – царские могилы Ура, РДIII; 2 – Мари, «Урское сокровище», около 2450 г. до н. э.; 4 – Телль-Банат, мог. 7; 5 – Умм-эль-Марра, мог. 1; 6, 7 – Кюльтепе/Каниш, слой 13, начало РБВ III; 10, 11 – Телль-Брак, Аккадский период; 12 – Ананаури, курган 2, XXV–XXIV вв. до н. э.

1–7, 10, 12 – золото, 8, 9 – золото, камень; 11 – электр

1–5 – по: Art of the First Cities…, 2003; 6 – по: Özgüç , 1963; 7 – по: Özgüç , 1986; 8, 9 – по: Woolley , 1934; 10 – по: Mallowan , 1947; 11 – по: Oates et al. , 2001; 12 – по: TÜBA-AR, 2005. Рис. на 1-й стр. обл.)

схожи с украшениями предыдущего периода РД III из царского могильника Ура ( Frankfort , 1934. P. 35–37. Fig. 29).

Как можно видеть уже на примере приведенных выше золотых медальонов, перевитый «шнур» в период РД III становится одним из ведущих орнаментальных мотивов ювелирного искусства Ближнего Востока. «Шнуром» украшены, кроме вышеуказанных, многие переднеазиатские золотые изделия 2600–2300 гг. до н. э. ( Woolley , 1934. P. 374, 375. No. 9637, 9779, 10949, 10878. Pl. 138, 146; Art of the First Cities…, 2003. P. 128, 181, 186. No. 75, 118, 126) (рис. 5: 3–5 ). Уже к аккадскому времени (около 23–22 вв. до н. э.) относится находка одиннадцати кольцевых золотых медальонов со шнуровым орнаментом в составе клада на памятнике Телль-Брак ( Mallowan , 1947. P. 177. Pl. XXXV) (рис. 5: 10 ). Впоследствии на этом телле в слоях того же периода найдены выпуклые пунсонные бляхи из электра (рис. 5: 11 ), кольцевой золотой медальон, фрагмент золотого дисковидного медальона ( Oates et al. , 2001. P. 243, 244, 578, 579. Fig. 51: a ; 264; 387).

Престижные украшения со шнуровой орнаментацией в тот же период были одной из отличительных черт беденских памятников ( Carminati , 2014. P. 174– 180) (рис. 5: 12 ). Радиоуглеродное датирование кургана Ананаури № 3 с использованием метода «wiggle matching» позволило с большой точностью отнести этот элитный памятник беденской культуры, где были найдены в том числе золотые предметы со шнуровым орнаментом, к первой четверти XXIV в. до н. э. ( Lev et al. , 2016). Шнуровой орнамент украшает золотые предметы более поздней триалетской культуры ( Джапаридзе , 1988; Kalantaryan , 2007. Pl. VI–VII). В ювелирном искусстве Закавказья II тыс. до н. э. (м-ки Квиратсховели, Садгери и др.) сохраняется как шнуровой орнамент, так и формы, не отличимые от медальонов средней бронзы ( Гамбашидзе и др. , 1985. Табл. XXXV: 4 ; XXXVI: 6 ; XXXVII: 15 ; Gambaschidze I. , 2001. P. 308, 311. No. 164, 165, 171).

В итоге необходимо заключить, что идея о переднеазиатском происхождении основных форм предкавказских «украшений» среднебронзового века не находит подтверждения. Единственным исключением является форма дисковидного или кольцевидного медальона с поперечным ушком, которая может иметь истоки в контексте северного Урука или более ранних культур Северной Месопотамии. Широкое распространение украшений с «предкавказски-ми» признаками и активное внедрение шнуровой орнаментации в оформление ритуальных по своей сути предметов, начавшиеся с середины III тыс. до н. э., может быть следствием усилившегося влияния с севера вплоть до возможной миграции групп предкавказского населения. Об этом же говорят и находки шлифованных топоров с рельефным ободком в Трое II (клад L) ( Ковалев , 2016) и на поселении Енибадемли (ранний РБВ II) (см.: Hüryılmaz , 2016. P. 151. Fig. 7). Транзитным регионом могло быть Закавказье, где уже в период позднего куро-аракса входят в употребление бронзовые стерженьковые подвески, аналогичные самым примитивным предкавказским формам. Не позднее середины III тыс. до н. э. в Закавказье наступает т. н. период ранних курганов, характеризующийся появлением ряда черт материальной культуры, характерных для Северного Кавказа.

Список литературы Хронология переднеазиатских и закавказских аналогий "украшениям" культур Предкавказья первой половины III тыс. до н. э.

- Авилова Л. И., 2008. Металл Ближнего Востока: модели производства в энеолите, раннем и среднем бронзовом веке. М.: Памятники исторической мысли. 277 с.

- Авилова Л. И., 2018. Анатолийские клады металлических изделий: очерки металлопроизводства и культурного контекста. М.: ИА РАН. 248 с.

- Братченко С. Н., 2001. Донецька катакомбна культура раннього етапу. Луганськ: Шлях. 196 с.

- Братченко С. Н., Санжаров С. М., 2001. Рiдкiснi бронзовi знаряддя з катакомб Сiверскодонеччини та Донщини (III тис. до н. е.). Луганськ: Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет. 108 с., iл.

- Ван дер Плихт Й., Шишлина Н. И., Зазовская Э. П., 2016. Радиоуглеродное датирование: хронология археологических культур и резервуарный эффект. М.: Палеограф. 112 с., вкл. (Труды ГИМ; вып. 203.)

- Гак Е. И., Калмыков А. А., 2009. Ямно-новотиторовское наследие в металлопроизводстве катакомбных культур центральной и восточной части Степного Предкавказья // Проблемы изучения культур раннего бронзового века степной зоны Восточной Европы / Отв. ред. Н. Л. Моргунова. Оренбург: Оренбургский гос. пед. ун-т. С. 104-119.

- Гамбашидзе О. С., Квижинадзе К. Д., Абрамишвили М. Р., 1985. Отчет о работе Месхет-Джавахетской экспедиции // Полевые археологические исследования в 1982 году. Тбилиси: Мецниереба. С. 31-36.

- Гей А. Н., 2000. Новотиторовская культура. М.: Старый сад. 224 с.

- Джапаридзе Н. О., 1988. Ювелирное искусство эпохи бронзы в Грузии: Триалетская культура. Тбилиси: Тбилисский ун-т. 93 с., 20 л.

- Джапаридзе О. М., 1961. К истории грузинских племен на ранней стадии медно-бронзового века. Тбилиси: Тбилисский гос. ун-т. 288 с., 26 л. ил. (На груз. яз.)

- Клещенко А. А., 2013. Северокавказская культура Закубанья [Рукопись]: дис. … канд. ист. наук. М. 263 с.

- Ковалев А. А., 2016. "Гладкие" каменные топоры с поперечным орнаментальным пояском: истоки и распространение традиции // Внешние и внутренние связи степных (скотоводческих) культур Восточной Европы в энеолите и бронзовом веке (V-II тыс. до н. э.): круглый стол, посвящ. 80-летию со дня рождения С. Н. Братченко (Санкт-Петербург, 14-15 ноября 2016 г.). СПб.: ИИМК РАН. С. 29-33.

- Кореневский С. Н., 1981. Втульчатые топоры - оружие ближнего боя эпохи средней бронзы Северного Кавказа // Кавказ и Средняя Азия в древности и в средние века (история и культура) / Ред. Б. А. Литвинский. М.: Наука. С. 20-41.

- Кореневский С. Н., 1990. Памятники населения бронзового века Центрального Предкавказья. М.: ИА АН СССР. 174 с.

- Кореневский С. Н., 2019. Наследие символики погребений с топорами эпохи IV тыс. до н. э. и ее варианты в комплексах Центрального Кавказа в "постмайкопский" период III тыс. до н. э. // АПО. Вып. 14 / Отв. ред. Н. Л. Моргунова. Оренбург: Оренбургский гос. пед. ун-т. С. 81-102.

- Кореневский С. Н., Белинский А. Б., Калмыков А. А., 2007. Большой Ипатовский курган на Ставрополье как археологический источник по эпохе бронзового века на степной границе Восточной Европы и Кавказа. М.: Наука. 229 с.

- Куфтин Б. А., 1941. Археологические раскопки в Триалети. I. Опыт периодизации памятников. Тбилиси: АН Грузинской ССР. 491 с.

- Марковин В. И., 1994. Северокавказская культурно-историческая общность // Археология. Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа / Отв. ред.: К. Х. Кушнарева, В. И. Марковин. М.: Наука. С. 254-286.

- Нечитайло А. Л., 1978. Верхнее Прикубанье в бронзовом веке. Киев: Наукова думка. 150 с.

- Рысин М. Б., 1996. К проблеме синхронизации памятников среднего бронзового века Северного и Южного Кавказа // Между Азией и Европой. Кавказ в IV-I тыс. до н. э. СПб.: ГЭ. С. 81-84.

- Рысин М. Б., 2008. Успенский этап кАВказской металлообработки среднего бронзового века // АВ. № 15. М.: Наука. С. 193-230.

- Санжаров С. Н., 1992. Северскодонецкие раннекатакомбные погребения с орнаментированными бляхами. Каталог археологических коллекций. Вып. I. Луганск: Центрально-Донецкая археологическая экспедиция. 55 с.

- Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана: каталог выставки. М.: ГМИИ: Леонардо Арте, 1996. 297 c.

- Трейстер М. Ю., 1996. Троянские клады (атрибуция, хронология, исторический контекст) // Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана: каталог выставки. М.: ГМИИ: Леонардо Арте. С. 197-240.

- Трифонов В. А., 1996. Поправки к абсолютной хронологии культур эпохи энеолита - бронзы Северного Кавказа // Между Азией и Европой. Кавказ в IV-I тыс. до н. э. СПб.: ГЭ. С. 43-49.

- Трифонов В. А., 2001. Поправки к абсолютной хронологии культур эпохи энеолита - средней бронзы Кавказа, степной и лесостепной зон Восточной Европы (по данным радиоуглеродного датирования) // Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация: материалы Междунар. науч. конф. "К столетию периодизации В. А. Городцова бронзового века южной половины Восточной Европы" / Ред. Ю. И. Колев. Самара: Самарский гос. пед. ун-т. С. 71-82.

- Шишлина Н. И., 2007. Северо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы (V-III тысячелетия до н.э.). М.: ГИМ. 400 с., илл. (Труды ГИМ; вып. 165.)

- Abu Al-Soof B., 1966. Short sounding at Tell Qalinj Agha (Erbil) // Sumer. Vol. XXII. P. 77-82.

- Abu Al-Soof B., Shah Es-Siwwani, 1967. More sounding at Tell Qalinj Agha (Erbil) // Sumer. Vol. XXIII. P. 69-75.

- Amiran R., 1983. The Kinneret gold plaque, the Alaca gold brooches and the date of the Alaca Royal Tombs Again // Beiträge zur Altertumskunde Kleinasien: Festschrift für Kurt Bittel / Hrsg.: R. M. Boehmer, H. Hauptmann. Mainz am Rhein: Rhilipp von Zabern. P. 47-49.

- Amiran R., 1993. The Kinneret gold plaque and the Alaca royal tombs again // Aspects of Art and Iconography: Anatolia and its Neighbours, Studies in Honor of N. Özgüç / Eds.: M. J. Mellink, E. Porada, T. Özgüç. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. P. 23-24.

- Ancient Jewellery from the Near East and Egypt. Exibition Catalogue. Zürich: Galerie Nefer, 1993. 96 p.

- Art of the First Cities. The Third Millenium B.C. from the Meditteranian to the Indus / Ed. J. Aruz. New Haven; London: Yale University Press, 2003. 540 p.

- Bachhuber C., 2011. Negotiating Metal and the Metal Form in the Royal Tombs of Alacahöyük in North-Central Anatolia // Interweaving Worlds: Systemic Interactions in Eurasia, 7th to the 1st Millennia BC / Eds.: T.C. Wilkinson, S. Sherratt, J. Bennet. Oxford: Oxbow Books. 308p.

- Badalyan R., Smith T. A., Lindsay I., Harutyunyan A., Greene A., Marshall M., Monahan B., Hovsepyan R., 2014. A Preliminary Report on the 2008, 2010, and 2011 Investigations of Project ArAGATS on the Tsaghkahovit Plain, Republic of Armenia // Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan. Bd. 46. P. 149-222.

- Bass G. F., 1970. A Hoard of Trojan and Sumerian Jewelry // AJA. Vol. 74. P. 335-341.

- Bernabò-Brea L., 1964. Poliochni, Città Preistorica nell'Isola di Lemnos. Vol. I. Rome: "L'Erma" di Bretschneider. 2 parts (707 p. + 47 p., 190 p. ill.)

- Bertram J.-K., 2005. Probleme der ostanatolischen/südkaukasischen Bronzezeit: ca. 2500-1600 v. u. Z. // TÜBA-AR. Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi. Vol. 8. P. 61-84.

- Blegen C., 1950. Troy. General Introduction. The First and Second Settlements. Vol. 1. Princeton: Princeton University Press. 2 parts (XXIV, 396 p. + XXVII, 473 pl.)

- Bobokhyan A., 2006. Das Phänomen "Hortfund" im früh- und mittelbronzezeietlichen Kulturlontext Kaukasiens // Aramazd. Armenian Journal of Near Eastern Studies. Vol. I. S. 50-71.

- Bobokhyan A., 2008. Kommunikation und Austausch im Hochland zwischen Kaukasus und Taurus, ca. 2500-1500 v. Chr. Oxford: BAR. 674 S. (BAR International Series; 1853.)

- Bratchenko S. N., 2003. Radiocarbon chronology of the Early Bronze Age of the Middle Don, Svatove, Luhansk region // The Foundations of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 4000-1000 BC / Eds.: A. Kośko, V. I. Klochko. Poznań: Adam Mickiewicz University. P. 185-208. (Baltic-Pontic Studies; 12.)

- Brich N., 2013. History and Chronology // The Sumerian World / Ed. H. Crowford. London; New York: Routlege. P. 111-127.

- Carminati E., 2014. Jewellery manufacture in the Kura-Araxes and Bedeni Cultures of the southern Caucasus: analogies and distinctions for the reconstruction of a cultural changeover // Polish Archaeology in the Mediterranean. 23/2. Special Studies: Beyond ornamentation. Jewelry as an Aspect of Material Culture in the Ancient Near East / Eds.: A. Golani, Z. Wygnańska. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. P. 161-186.

- Courcier A., Jalilov B., Aliyev I., Guliyev F., Jansen M., Lyonnet B., Mukhtarov N., Museibli N., 2016. The ancient metallurgy in Azerbaijan from the end of the Neolithic to the Early Bronze Age (6th-3rd millennium BCE): an overview in the light of new discoveries and recent archaeometallurgical research // From Bright Ores to Shiny Metals. Festschrift for Andreas Hauptman on the Occasion of 40 years Research in Archaeometallurgy and Archaeometry / Eds.: G. Körlin, M. Prange, T. Stöllner, Ü. Yalçin. Bochum: Bergbau-Museum Bochum. P. 25-36. (Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum; 210) (Anschnitt; Beiheft 29.)

- Di Nocera G.-M., 2000. Radiocarbon Dating from Arslantepe and Norşuntepe: the Fourth-Third Millenium Absolute Chronology in the Upper Euphrates and Transcaucasian Region // Chronologies des Pays du Caucase et de l'Euphrate aux IVe -IIIe millenaires / Eds.: C. Marro, H. Hauptmann. Paris: De Boccard. P. 73-93. (Varia Anatolica; 11.)

- Djaparidze O., 1993. Über die etnokulturelle Situation in Georgien gegen ende des 3. Jahrtausends v. Chr. // Between the Rivers and over the Mountains. Archaeologica et Mesopotamica Alba Palmieri Dedicata. Roma: Universita di Roma "La Sapienza". P. 475-487.

- Dossin G., 1968. L'Inscription de Mesanepada // Parrot A. Le "Trésor" d'Ur. Paris: Librairie orientaliste Paul Geuthner. P. 53-59. (Mission archéologique de Mari, IV).

- Efe T., Fidan E., 2006. Pre-middle Bronze Age metal objects from inland Western Anatolia: a typological and chronological evaluation // Anatolia Antiqua. Vol. XIV. P. 15-43.

- Erkanal H., 2008. Die neuen Forschungen in Bakla Tepe bei İzmir // The Aegean in the Neolithic, Chalcolithic and the Early Bronze Age / Eds.: H. Erkanal, H. Hauptmann, V. Şahoğlu, R. Tuncel. Ankara: Ankara University Press. P. 165-177.

- Ezer S., 2014. Kültepe-Kanesh in the Early Bronze Age. Current Research at Kultepe-Kanesh: An Interdisciplinary and Integrative Approach to Trade Networks, Internationalism, and Identity during the Middle Bronze Age / Eds.: L. Atici, F. Kulakoğlu, G. Barjamovic, A. Fairbairn. Atlanta: Lockwood Press. P. 2-23 (The Journal of Cuneiform Studies Supplemental Series; vol. 4.)

- Frankfort H., 1934. Iraq Excavations of the Oriental Institute 1932/33. Third preliminary report of the Iraq Expedition. Chicago: The University of Chicago Press. 92 p. (Oriental Institute Communications, 17.)

- Gambaschidze I., 2001. Georgien: Schätze aus dem Land des goldenen Vlies: Katalog der Ausstellung des Deutschen Bergbau-Museums Bochum in Verbindung mit dem Zentrum für Archäologische Forschungen der Georgischen Akademie der Wissenschaften Tbilissi vom 28. Oktober 2001 bis 19. Mai 2002. Bochum: Deutschen Bergbau-Museum. XVI, 472 p. (Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum, 100.)

- Glonti L., Ketskhoveli M., Palumbi G., 2008. The Cemetery at Kvatskhelebi // Archaeology in Southern Caucasus: Perspectives from Georgia / Eds.: A. Sagona, M. Abramishvili. Leuven; Paris; Dudley: Peeters. P. 155-184. (Ancient Near Eastrn Studies; suppl. 19.)

- Gürsan-Salzmann A., 2016. The New Chronology of the Bronze Age Settlement of Tepe Hissar, Iran. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 387 p.

- Hauptmann H., 2000. Zur Chronoliogie des 3. Jahrtausends v. Chr. am oberen Euphrat aufgrund der Stratigraphie des Norşuntepe // Chronologies des Pays du Caucase et de l'Euphrate aux IVe-IIIe millenaires / Eds.: C. Marro, H. Hauptmann. Paris: De Boccard. P. 419-438. (Varia Anatolica; 11.)

- Hüryılmaz H., 2016. Yenibademli and Troy: Reflection of Troy I Culture in the Light of Arcghaeological Findings and Cultural Identity of Yenibademli // Early Bronze Age Troy: Chronology, Cultural Development and Interregional Contacts. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt. P. 147-157.

- Jalabadze M., Ghlonti L., Koridze I., Ketskhoveli M., Chilashvili L., 2012. Early Bronze Age Cemeteries from Shida Kartli (Kura-Araxes, Bedeni) // Khashuri Natsargora: The Early Bronze Age Graves (Publications of the Georgian-Italian Shida-Kartli Archaeological Project 1) / Eds.: M. Puturidze, E. Rova. Turnhout: Brepols. P. 59-94. (Subartu; XXX.)

- Kalantaryan A., 2007. The Gold of Ancient Armenia (III mill. BCE - 14 cent. AD). Yerevan. 409 p., CXLIII Tabl. (In Armenian.)

- Keskin L., 2008. The Ring Idols of Bakla Tepe: The Distribution of this Type in Anatolia with particular interest to the Aegean and the Balkans // SOMA 2005. Proceedings of the IX Symposium on Mediterranean Archaeology, Chieti (Italy), 24-26 February 2005. Oxford: Archaeopress. P. 87-95.

- Keskin L., 2011. Anadolu'da Ele Geçen Halka İdoller: Tipolojik ve Kronolojik Bir Değerlendirme // Anadolu / Anatolia. Vol. 37. P. 195-222.

- Koridze I., Palumbi G., 2008. Kuro-Araxes Tombs at Aradetis Orgora // Archaeology in Southern Caucasus: Perspectives from Georgia / Eds.: A. Sagona, M. Abramishvili. Leuven; Paris; Dudley: Peeters. P. 125-154. (Ancient Near Eastrn Studies; suppl. 19.)

- Koşay H. Z., 1951. Les fouilles d'Alaca Höyük: Rapport préliminaire sur les travaux en 1937-1939. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. 409 p. (Türk Tarih Kurumu yayınlarından; 5.)

- Koşay H. Z., Akok M., 1973. Alaca Höyük kazısı: Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan; 1963-1967 çalışmaları ve keşiflere ait ilk rapor = Alaca Höyük excavations, preliminary report on research and discoveries, 1963-1967. Ankara: Türk Tarih Kurumu basımevi. XX, 118 p., XCV pl.

- Kouka Ou., 2013. "Minding the Gap". Against the Gaps: The Early Bronze Age and the Transition to the Middle Bronze Age in the Northern and Eastern Aegean/Western Anatolia // AJA. Vol. 117. P. 569-580.

- Lev R., Regev L., Makharadze Z., Boaretto E., 2016. Radiocarbon dating of the Early Bronze Age burial site "Kurgan Ananauri №3", Georgia // Makharadze Z., Kalandadze N., Murvanidze B. Ananauri Big Kurgan № 3. Tbilisi: National Museum of Georgia. P. 282-290.

- Mallowan M. E. L., 1947. Excavations at Brak and Chagar Bazar. London: British Institute for the Study of Iraq. 265 p. (Iraq; vol. IX.)

- Manning S. W., Smith A. T., Khatchadourian L., Badalyan R., Lindsay I., Greene A., Marshall M., 2018. A new chronological model for the Bronze and Iron Age South Caucasus: radiocarbon results from Project ArAGATS, Armenia // Antiquity. Vol. 92, iss. 366. P. 1530-1531.

- Matthews R., 2004. Salur North: an Early Bronze Age Cemetery in North-Eastern Anatolia // A View from the Highlands: Archaeological studies in honour of Charles Burney / Ed. A. Sagona. Leuven: Peeters publishers. P. 55-66. (Ancient Near Eastern Studies; 12.)

- Mellink M. J., 1965. Excavations in Karataş-Semayük in Lycia, 1964 // AJA. Vol. 69, no. 3. P. 241-251.

- Musche B., 1992. Vorderasiatische Schmuck von der Anfängen bis zur Zeit der Achaemeniden (ca. 10.000-330 v. Chr.). Leiden: Brill. 423 S. (Handbuch der Orientalistik. Siebente Abteilung. Kunst und Archäologie; 1/2B/7.)

- Oates D., Oates J., McDonald H., 2001. Excavations at Tell Brak. Vol. 2: Nagar in third millenium BC. Oxford: Oxbow books. 643 p.

- Özgüç T., 1963. Early Anatolian Archaeology in the Light of Recent Research // Anatolia. Vol. VII. P. 1-42.

- Özgüç T., 1986. New Observations on the Relationship of Kültepe with Southeast Anatolia and North Syria during the Third Millenium b.c. // Ancient Anatolia. Aspects of Change and Cultural Development. Essays of Honor of Matcheld J. Mellink. Madison: University of Wisconsin Press. P. 31-47.

- Özkan T., Erkanal H., 1999. Tahtali Dam Area Salvage Project. İzmir: İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü. 235 p.

- Palumbi J., 2008. The Red and Black. Social and Cultural Interaction between the Upper Euphrates and the Southern Caucasus Communities in the Fourth and Third Millennium BC. Roma: Sapienza Università di Roma. 343 p. (Studi di Preistoria Orientale; vol. 2.)

- Parrot A., 1968. Le "Trésor" d'Ur. Paris: Librairie orientaliste Paul Geuthner. 64 p. (Mission archéologique de Mari; IV).

- Peasnall B., 2002. Appendix. Burials from Tepe Gawra, levels VIII to XIA/B // Rothmann M. S. Tepe Gawra: The evolution of a small prehistoric center in northern Iraq. Philadelphia: University of Pennsylvania, Museum of Archaeology and Anthropology. P. 171-234. (University Museum Monograph; 112.)

- Puturidze M., Rova E., 2012. Conclusions // Khashuri Natsargora: The Early Bronze Age Graves (Publications of the Georgian-Italian Shida-Kartli Archaeological Project 1) / Eds.: M. Puturidze, E. Rova. Turnhout: Brepols. P. 95-98. (Subartu; XXX.)

- Rothmann M. S., 2002a. Tepe Gawra: chronology and socio-economic change in the foothills of northern Iraq in the era of state formation // Artifacts of Complexity: Tracking the Uruk in the Near East / Ed. J. N. Postgate. Warminster: Aris and Phillips. P. 49-77.

- Rothmann M. S., 2002b. Tepe Gawra: The evolution of a small prehistoric center in northern Iraq. Philadelphia: University of Pennsylvania, Museum of Archaeology and Anthropology. 494 p. (University Museum Monograph; 112.)

- Sagona A., 2004. Social boundaries and ritual landscapes in Late Prehistoric Trans-Caucasus and Higland Anatolia // A View from the Highlands: Archaeological studies in honour of Charles Burney / Ed. A. Sagona. Leuven: Peeters publishers. P. 475-538. (Ancient Near Eastern Studies; 12.)

- Şahoğlu V., 2005. The Anatolian Trade Network and the Izmir region during Early Bronze Age // OJA. Vol. 4. Iss. 4. P. 339-361.

- Schmidt E., 1937. Excavations at Tepe Hissar, Damghan, 1931-1933. Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press. 478 p.

- Schmidt K., 2002. Norşuntepe. Kleinfunde I: Artefakte aus Felsgestein, Knochen und Geweih, Ton, Metal und Glas. Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern. XI; 206 S.; 86 S. text u. 86 Strichtafeln; 8 Farb- u. 16 Schwarzweisstafeln. (Archaeologia Euphratica. Ausgrabungen und Forschungen im Türkischen Euphratgebiet; Bd. 2.)

- Skafida E., 2008. Symbols from the Aegean World: The Case of Late Neolithic Figurines and House Models from Thessaly // The Aegean in the Neolithic, Chalcolithic and the Early Bronze Age / Eds.: H. Erkanal, H. Hauptmann, V. Şahoğlu, R. Tuncel. Ankara: Ankara University Press. P. 517-532.

- Smith A. T., Badalyan R., Avetisyan P., Zardaryan M., 2004. Early Complex Societies in Southern Caucasia: A Preliminary Report on the 2002 Investigations by Project ArAGATS on the Tsakahovit Plain, Republic of Armenia // AJA. Vol. 108. No. 1. P. 1-41.

- Speiser E. A., 1935. Excavations at Tepe Gawra. Vol. I: Levels I-VIII. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 330 p., ill.

- Steadman Sh., 2011. The Early Bronze Age on the Plateau // The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. 10000-323 B.C.E. / Eds.: Sh. Steadman, G. McManon. Oxford: University Press. P. 229-259.

- Süel M., 1989. Balıbağı/1988 kurtarma kazısı // Türk Arkeoloji Dergisi. Sayı. XXVIII. Ankara. P. 145-163.

- The Foundations of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 3150-1850 BC / Ed. A. Kośko. Poznań: Adam Mickiewicz University, 1999. 304 p. (Baltic-Pontic Studies; 7.)

- The Foundations of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 4000-1000 BC / Eds.: A. Kośko, V.I. Klochko. Poznań: Adam Mickiewicz University, 2003. 459 p. (Baltic-Pontic Studies; 12.)

- Tobler A. J., 1950. Excavations at Tepe Gawra. Vol. II: Levels IX-XX. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 330 p., ill.

- TÜBA-AR. Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloje Degrisi. 2005. Vol. 8. 218 p.

- Weninger B., Easton D., 2014. The Early Bronze Age Chronology of Troy (Periods I-III): Pottery Seriation, Radiocarbon Dating and the Gap // Western Anatolia before Troy. Proto-Urbanisation in the 4th Millenium BC? Vienna: Austrian Academy of Sciences Press. P. 157-199.

- Woolley L., 1934. Ur Excavations. Vol. II: The Royal Cemetery. A Report on the Predynastic and Sargonid Graves Excavated between 1926 and 1931. London: Trustees of the British Museum. 604 p., 274 pls.

- Woolley L., 1955. Ur Excavations. Volume IV: The Early Periods. A Report on the Sites and Objects Prior in Date to the Third Dynasty of Ur Discovered in the Course of the Excavations. London: Trustees of the Two Museums. 225 p., 83 pls.

- Yıldırım T., 2005. 2004 yılı Resuloğlu mezarlık kazısı // 27. Kazı Sonuçları Toplantısı. 2 cilt. Antalya: Kültür ve Turizm Bakanliği Dösimm Basimevi. P. 57-64.

- Yıldırım T., 2006a. An Early Bronze Age Cemetery at Resuloğlu, near Uğurludağ, Çorum. A Preliminary Report of the Archaeological Work Carried out between Years 2003-2005 // Anatolia Antiqua. Vol. XIV. P. 1-14.

- Yıldırım T., 2006b. 2005 yılı Resuloğlu eski tunç çağı mezarlık kazısı // 28. Kazı Sonuçları Toplantısı. 2 cilt. Antalya: Kültür ve Turizm Bakanliği Dösimm Basimevi. P. 211-222.

- Yıldırım T., 2010. Resuloğlu kazısı ve Anadolu arkeolojisi'ne katkıları // 1. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu. Çorum: Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. P. 11-28.

- Yıldırım T., Ediz İ., 2007. 2006 yılı Resuloğlu eski tunç çağı mezarlık kazısı // 29. Kazı Sonuçları Toplantısı. 2 cilt. Antalya: Kültür ve Turizm Bakanliği Dösimm Basimevi. P. 443-454.

- Yıldırım T., İpek Ö., 2009. 2008 yılı Resuloğlu eski tunç çağı mezarlık kazısı // 31. Kazı Sonuçları Toplantısı. 3 cilt. Antalya: Kültür ve Turizm Bakanliği Dösimm Basimevi. P. 21-35.

- Zimmermann T., 2007. Anatolia and the Balkans, once again - ring-shaped idols from Western Asia and a critical reassessment of some "Early Bronze Age" items from İkiztepe, Turkey // OJA. Vol. 26. Iss. 1. P. 25-33.