Хронология воронежской культуры (по материалам погребальных памятников)

Автор: Мимоход Р.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 256, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена определению относительной и радиоуглеродной хронологий воронежской культуры по данным погребальных памятников. Анализ показал, что воронежская посуда встречается в захоронениях среднедонской катакомбной культуры и позже в комплексах днепро-донской и волго-донской бабинских культур. Это позволяет установить, что ранний период воронежской культуры частично синхронен развитому и полностью позднему этапам среднедонской катакомбной культуры, а поздний - первому и второму периодам посткатакомбного блока (культурные круги Бабино и Лола). В радиоуглеродных калиброванных значениях время существования воронежских древностей укладывается в период XXV-XX вв. до н. э.

Средний бронзовый век, воронежская культура, погребения, хронология, стратиграфия, датирующие вещи

Короткий адрес: https://sciup.org/143168981

IDR: 143168981

Текст научной статьи Хронология воронежской культуры (по материалам погребальных памятников)

«Поселенческая суть» воронежской культуры создает определенные проблемы с установлением ее хронологии. Фактически единственным критерием здесь являются данные стратиграфии. Преимущественно на них и была выстроена хронология культуры. Датирующие и культурно значимые вещи крайне редко депонируются в таком контексте в силу специфики формирования источника.

В. И. Беседин и А. Д. Пряхин для определения хронологии воронежской культуры использовали немногочисленные стратиграфические данные курганов и поселений. По материалам кург. 1 м-ка Хохольский и кург. 3 м-ка Павловский было установлено, что погребения с воронежской керамикой следуют за комплексами среднедонской катакомбной культуры. Такая же стратиграфическая картина с последовательностью культур прослеживается и на ряде поселений (Семилукское г-ще и др.). В свою очередь, воронежские древности как в курганах (кург. 8 м-ка Сасовский; кург. 74 м-ка Подклетненский; кург. 1 м-ка Частая Дубрава; Филатовский курган), так и на поселениях (Никольевское, Университетское III, Мосоловское, Шиловское) перекрыты материалами поздней бронзы: срубными и доно-волжско-абашевскими (раннепокровскими) (ДВАК) ( Беседин , 1986. С. 74; 1988. С. 122, 123; Пряхин, Беседин , 1988б. С. 23; Синюк, Козмирчук , 1995).

На основании этих данных В. И. Беседин и А. Д. Пряхин время существования воронежской культуры поместили за ранним, или развитым, этапом среднедонской катакомбной культуры и до срубной культуры, синхронизовав ее верхнюю границу с Бабино и первым периодом ДВАК ( Пряхин , 1982. С. 139; Беседин , 1984. С. 72; 1988. С. 125; Пряхин, Беседин , 1988а. С. 93; 1988б. С. 23; Пряхин, Матвеев , 1988. С. 143). Приблизительно так же датирует этот феномен и М. В. Ивашов, который указывает на взаимодействие носителей воронежских и катакомбных традиций, а верхнюю границу культуры помещает до начала II тыс. до н. э. ( Ивашов , 2014. С. 153). Частично воронежскую культуру с бабинскими древностями синхронизирует и А. Т. Синюк ( Синюк , 1990. С. 110; 1993. С. 41; 1996а. С. 178). С ее нижней границей в работах исследователя определиться сложно ввиду тотальной синхронизации памятников ранней и средней бронзы, а частично – и поздней, на Среднем и Верхнем Дону. По А. Т. Синюку, воронежские древности стыкуется во времени с энеолитической (пережиточной) иванобугорской культурой, а, соответственно, ранний этап воронежских древностей синхронен фазе становления катакомбного мира, в частности – первому периоду среднедонской катакомбной культуры ( Синюк , 1990. С. 109, 110; 1993. С. 45; 1996а. Рис. 70; 1996б. С. 92. Рис. 1; Синюк, Березуцкий , 2001. С. 88– 90, 93; Синюк, Козмирчук , 1995. С. 68).

Значительно более четкие хронологические ориентиры, особенно в отношении верхней границы воронежской культуры, дают погребальные комплексы с воронежской керамикой. На сегодняшний день есть данные о 16 курганах и двух грунтовых захоронениях. Следует отметить, что идентификация погребального обряда воронежской культуры представляет отдельную проблему. А. Т. Синюк справедливо отмечал, что «среди полутора десятка, относимых к воронежской культуре, половина погребений вообще не обнаруживает обрядовых признаков ввиду плохой сохранности, а прочие дают явный разброс признаков: здесь погребения и вытянутые, и скорченные как на правом боку, так и на левом, и грунтовые, и подкурганные» (Синюк, 1993. С. 43). В. И. Беседин указывал на то, что погребальных комплексов воронежской культуры очень мало, особенно в сравнении с большим количеством поселений. Исследователь предполагал, что основным ее обрядом мог быть бескурганный (Беседин, 1986. С. 75).

Действительно, все погребения с воронежской керамикой можно уверенно разделить на четыре группы.

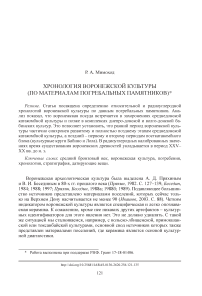

В первую входят погребения, которые совершены по среднедонской катакомбной обрядности. Речь идет о погр. 1 кургана 1 м-ка Матвеевский (рис. 1: 3 ), грунтовом погр. на пос. Чертовицкое II (рис. 1: 4 ) и погр. 2 кургана 1 м-ка Высокая Гора 2 1 ( Пряхин , 1982. С. 98, 99. Рис. 28; Беседин , 1986. С. 71, 72; 1988. Рис. 28: 1 ; 29: 1 ; Березуцкий и др. , 2005. С. 6, 7. Рис. 4). Скелеты лежали на правом боку головой на юг. К этой же группе следует добавить комплексы 2/1 Паницкого 6 (рис. 1: 1 ), Частая Дубрава 1/2 (рис. 1: 2 ) и 2/6 Гремячего II ( Беседин , 1988. С. 60. Рис. 28: 7 ; 29: 27 ; Демиденко , 2007. С. 43. Рис. 120: 2 ; Мимоход , 2009а. С. 11–13. Рис. 5: 7 ; 9: 1 ). Во всех этих захоронениях положение скелетов не установлено. В первых двух случаях они были разрушены в результате ограбления и деятельности землеройных животных. Отнесение погр. 1 кургана 2 м-ка Паницкое 6 к среднедонской катакомбной культуре обосновывается данными стратиграфии. Его перекрывало захоронение 2 в яме, скелет в котором лежал в позе «скачущего всадника» на правом боку, головой на восток, с жаровней и бронзовыми подвесками ( Мимоход , 2009а. Рис. 8; 9: 3, 4 ). Кроме этого, в погр. 1 вместе с воронежской посудой был найден фрагмент типично катакомбного горшка с раструбным горлом (рис. 1: 1 ). В кург. 1 м-ка Частая Дубрава основное погр. 2 с воронежским сосудом было перекрыто срубным захоронением. Особенно диагностирующей в этом комплексе выглядит сложная структура могилы, которая, скорее всего, была катакомбной (рис. 1: 2 ). Погребальная конструкция комплекса 2/6 Гремячего II также представляла собой катакомбу, в которой обнаружен типичный воронежский сосуд с ногтевыми защипами по всему тулову и косыми насечками по венчику ( Демиденко , 2007. Рис. 120: 2 ). Костей человека в погребении не обнаружено.

По данным первой группы погребений с воронежской керамикой (рис. 1) находит подтверждение мнение В. И. Беседина и А. Д. Пряхина о том, что нижняя граница воронежской культуры хронологически следует за развитым этапом среднедонской катакомбной и, вероятно, частично ему синхронна ( Беседин , 1984. С. 72; 1988. С. 145; 1991. С. 90; 1997. С. 65; Пряхин, Беседин , 1988а. С. 93; 1988б. С. 23; 1989. С. 135).

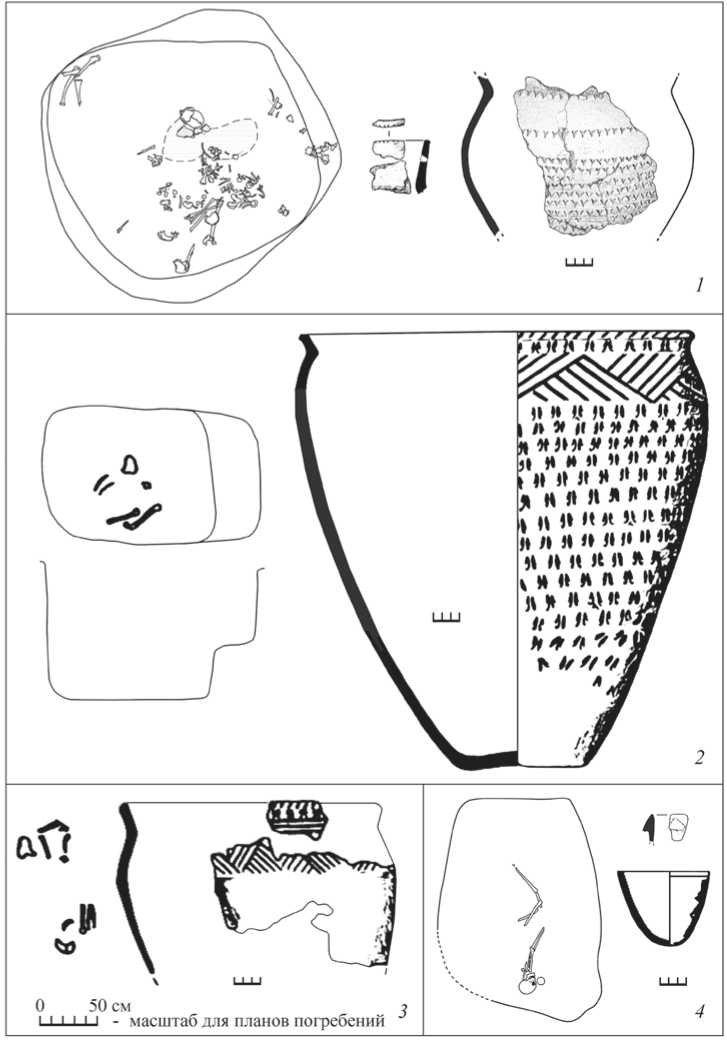

Вторую группу погребений составляют комплексы, в которых костяки находились в положении вытянуто на спине (рис. 2: 1–4 ). В погр. 8 кургана 1 м-ка Сасовский умерший лежал в обширной яме со смещением к стенке (рис. 2: 1 )

Рис. 1. Погребения среднедонской катакомбной культуры с воронежской посудой

1 – Паницкое 6, к. 2, п. 1; 2 – Частая Дубрава, к. 1, п. 2; 3 – Матвеевский, к. 1, п. 1; 4 – пос. Чертовицкое II, грунтовое погр.

Рис. 2. Погребения с положением костяка «вытянуто на спине» ( 1–4 ) и захоронения с воронежской керамикой волго-донской бабинской ( 5–7 ) и днепро-донской бабинской ( 8, 9 ) культур

1 – Сасовский, к. 8, п. 1; 2 – Хохольский, к. 1, п. 1; 3 – Песковка I, к. 2, п. 2; 4 – Шумейка, к. 1, п. 4; 5 – Чурилово 1, к. 3, п. 3; 6 – Липовка 1, к. 5, п. 1; 7 – Губари, к. 4, п. 1; 8 – Хохоль-ский, к. 1, п. 3; 9 – Павловский, к. 3, п. 1

( Синюк , 1983. С. 106. Рис. 6: 1, 2 ). Расположение скелета в могиле очень напоминает ситуацию в так называемых склепах колесничих, когда костяк занимает только отдельный сектор сооружения ( Отрощенко , 1997). Погр. 1 кургана 1 м-ка Хохольский совершено в узкой деревянной колоде (рис. 2: 2 ) ( Пряхин, Синюк , 1983. С. 197. Рис. 2). Это очень редкий тип погребального сооружения. Аналогии ему в близкий хронологический период известны в материалах дне-про-бугского варианта днепро-прутской бабинской культуры в Среднем Подне-провье ( Литвиненко , 2009а. С. 9; 2009б. Рис. 101; 2017. С. 338).

Первоначально комплекс 2/2 Песковки I (рис. 2: 3 ) при публикации был предположительно отнесен мною к сарматской культуре ( Дворниченко и др. , 2006. С. 8, 9. Рис. 7: 2, 3 ). Фрагменты воронежского сосуда, которые потом подклеились, были обнаружены в позднекочевническом погребении 1 и захоронении 2. Причем первое нарушило второе. Я посчитал, что «сарматское» погребение 2 разрушило более ранний комплекс эпохи бронзы, с которым и был связан воронежский сосуд (Там же. С. 11). Это вызвало справедливую критику В. А. Лопатина, которую я принимаю. Он указал, что южная ориентировка и вытянутое положение костяка вписываются в обрядовые характеристики воронежской культуры ( Лопатин , 2012. С. 53). Действительно, подтверждением этого являются комплексы Сасовский 8/1 и Хохольский 1/1 (рис. 2: 1, 2 ). Мало того, при такой интерпретации становится ясным, что никакого более раннего захоронения, которое якобы перекрыло погр. 2, не было. Именно захоронение с воронежской керамикой (рис. 2: 3 ) являлось основным в кургане 2, и с ним связан выкид, лежавший на погребенной почве.

Объединяет три выше охарактеризованных погребения второй группы, кроме воронежской керамики, ямная конструкция могилы, вытянутое на спине положение скелета, ориентировка в южный сектор и остатки деревянных конструкций. Такое единство признаков явно свидетельствует о культурной самобытности этой группы. Примыкает к ней и комплекс Шумейка 1/4 ( Юдин , 2007. С. 166. Рис. 2: 5, 6 ). Здесь воронежский сосуд обнаружен в погребении, где костяк также находился в яме вытянуто на спине с едва заметной скорченностью, только с северной ориентировкой (рис. 2: 4 ).

Третья группа тоже демонстрирует свою специфику. Здесь умершие лежат в ямах, в скорченном положении, на левом боку, головой ориентированы в северный сектор. Кроме этих характеристик, особенно диагностичными с точки зрения культурной идентификации выглядят положение рук в комплексе Губари 4/1 (рис. 2: 7 ) и расположение костей ног МРС рядом с предплечьем левой руки в комплексе 5/1 Липовки 1 (рис. 2: 6 ). По обрядовым характеристикам эти захоронения относятся к волго-донской бабинской культуре, которая занимает территорию Волго-Донья и Заволжья.

Четвертая группа представлена также скорченными захоронениями в ямах, на левом боку, но в позе адорации, и главное – черепом они ориентированы на запад (рис. 2: 8, 9 ). В это время этот обряд характерен только для днепро-дон-ской бабинской культуры. Она занимает территорию от Доно-Волжского междуречья и до Днепра, частично с выходом на правый берег.

Получается, что никакого наглядного образа погребального обряда воронежской культуры мы до сих пор не имеем. Возможно, исключение здесь составляют единичные захоронения второй группы в ямах с деревянными конструкциями, вытянутым трупоположением и ориентировкой в южный сектор (рис. 2: 1–3). Комплекс таких признаков не характерен для синхронных культур среднего бронзового века.

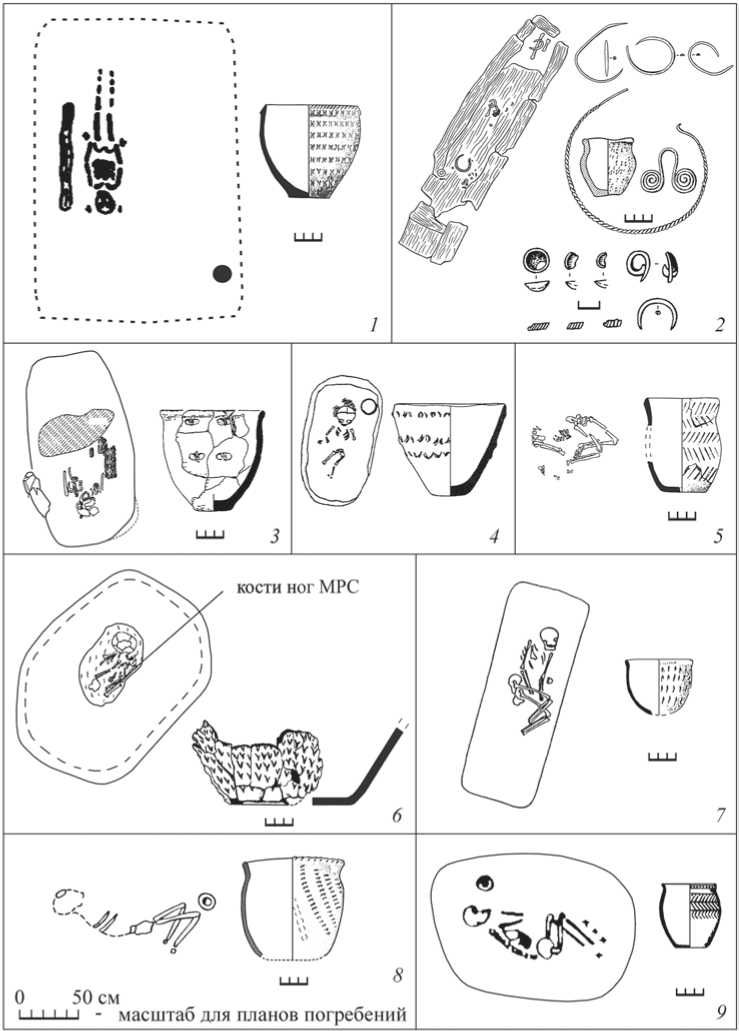

Картографирование погребений с воронежской посудой, совершенных по бабинской обрядности (рис. 2: 5–9 ), показывает интересную закономерность. Они обнаружены только там, где располагается контактная зона воронежской культуры и культурного круга Бабино (рис. 3). Иными словами, воронежская керамика в погребениях волго-донской бабинской (рис. 2: 5–7 ) и днепро-дон-ской бабинской (рис. 2: 8, 9 ) культур – это не более чем проявление контактов между посткатакомбными и воронежскими группами населения. В культурном отношении эти погребения являются бабинскими. Точно такая же ситуация складывается и с вольско-лбищенской керамикой, которая связана с подкурганными посткатакомбными погребениями. Здесь она также является не культурным, индикатором, а свидетельством контактов между вольско-лбищенской культурой, не имеющей курганного обряда, и посткатакомбными волго-донской бабинской культурой и волго-уральской культурной группой ( Мимоход , 2009б; 2018а).

Попадание воронежской, равно как и вольско-лбищенской, керамики в закрытые посткатакомбные комплексы позволяет точно установить верхнюю границу существования этих культур. Дело в том, что благодаря многочисленным стратиграфическим данным, серии узко датирующихся вещей и уже представительной базе радиоуглеродных дат посткатакомбная периодизация является одной из наиболее фундированных для бронзового века Восточной Европы. Таким образом, можно уверенно утверждать, что верхние границы воронежской и вольско-лбищенской культур синхронны блоку посткатакомбных культурных образований и датируются финалом средней бронзы.

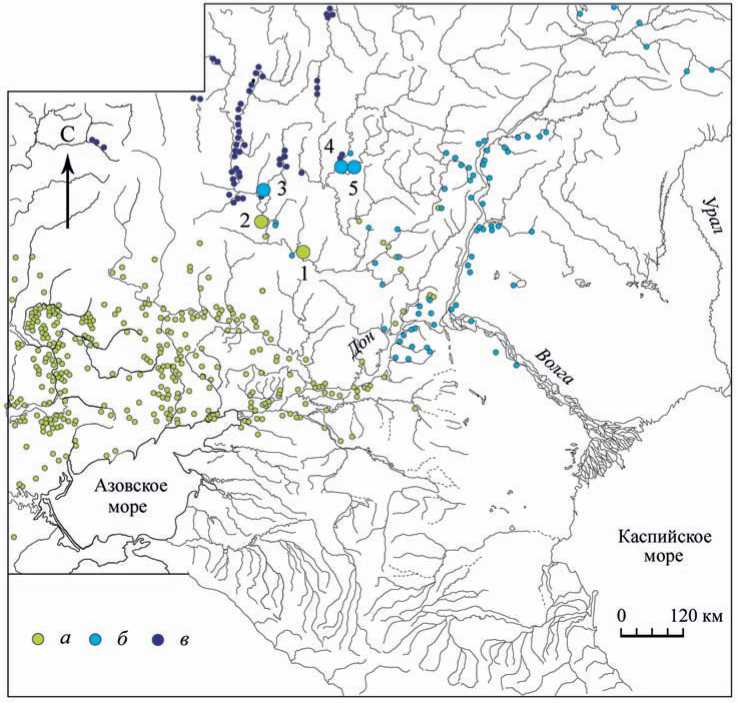

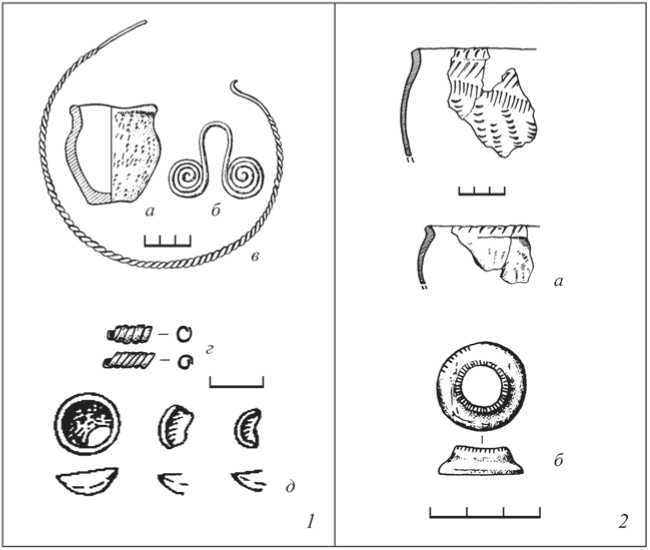

Культурный круг Бабино и культурный круг Лола, которые и составляют этот блок, прошли в своем развитии три фазы, а время его существования в калиброванных значениях охватывает XXII–XVIII вв. до н. э. ( Мимоход , 2011). Выяснить, каким же периодам синхронна верхняя граница воронежской культуры, позволяют узко датирующиеся предметы, которые найдены в комплексах с воронежской керамикой. Речь идет о двух погребениях: Хохольский 1/1 и погр. 6 Филатовского кургана (рис. 4: 1, 2 ).

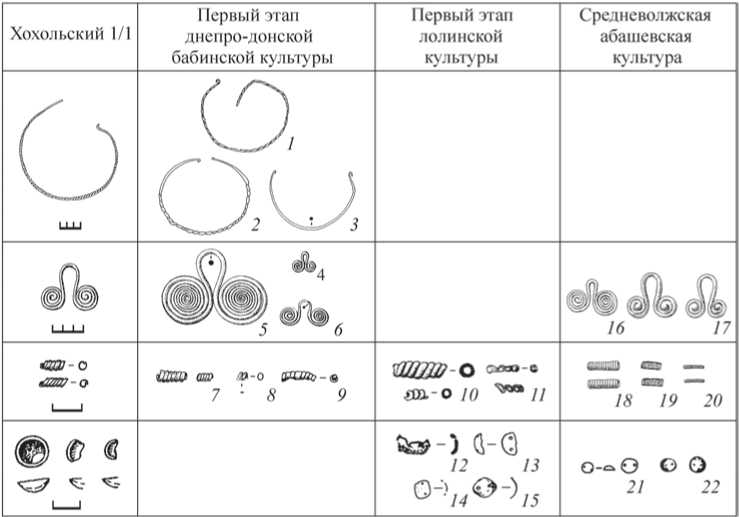

В хохольском захоронении обнаружен набор из бронзовых и медных украшений, который имеет четкую хронологическую позицию (рис. 4: 1б–д ). Гривна и очковидные подвески находят прямые аналогии в погребениях раннего этапа днепро-донской бабинской культуры (рис. 5: 1–6 ). Очковидные украшения известны и в материалах средневолжской абашевской культуры (рис. 5: 16, 17 ). Спиралевидные пронизи представлены в материалах первых периодов днепро-донской бабинской и лолинской культур (рис. 5: 7–11 ). Известны они и в Средневолжском Абашеве (рис. 5: 18–20 ). Наконец, полусферические бляшки находят соответствия в раннелолинских комплексах и на Средней Волге (рис. 5: 12–22 ). Таким образом, поздний этап воронежской культуры можно уверенно синхронизовать с первой фазой развития культурного круга Бабино и культурного круга Лола.

Рис. 3. Расположение погребений культурного круга Бабино с воронежской керамикой а – днепро-донская бабинская культура; б – волго-донская бабинская культура; в – воронежская культура

1 – Хохольский, к. 1, п. 1; 2 – Сасовский, к. 8, п. 11; 3 – Липовка 1, к. 5, п. 1; 4 – Чурилово 1, к. 3, п. 3; 5 – Губари, к. 4, п. 1

Однако есть данные, что культура существовала и позже. Речь идет о погр. 6 Филатовского кургана. В этом комплексе обнаружены фрагменты воронежских сосудов и костяная пряжка (рис. 4: 2 ). Изделие плоское в сечении, с бортиком и без дополнительного отверстия (рис. 4: 2б ). Такие предметы относятся к числу четких хронологических маркеров вторых этапов днепро-донской и волго-донской бабинских культур (рис. 6: 1–5 ). Важными в Филатовском кургане являются и данные стратиграфии. Захоронение с пряжкой и воронежской посудой предшествует погребениям 1–4 начала поздней бронзы с ярко выраженной колесничной атрибутикой ( Синюк, Козмирчук , 1995. С. 40–49. Рис. 6–12).

Рис. 4. Комплексы с воронежской керамикой с узко датирующимися категориями инвентаря

1 – Хохольский, к. 1, п. 1 ( а – сосуд; б – очковидная подвеска; в – гривна; г – спиралевидные пронизки; д – полусферические бляшки); 2 – Филатовский курган, п. 6 ( а – сосуды; б – костяная пряжка)

Таким образом, верхняя граница воронежской культуры синхронна второй фазе посткатакомбного блока, которая непосредственно предшествует возникновению колесничных культур. Подтверждает это и факт наличия отдельных воронежских реминисценций в посуде начала позднего бронзового века.

Для установления радиоуглеродного возраста воронежской культуры ее собственных данных очень мало. Две даты получены по керамике из пос. Замяти-но 10 и Курино 1: Ki-13316, 3860 ± 80 ВР, 1σ 2470–2200 ВС и Ki-13319, 3820 ± 80 ВР, 1σ 2460–2140 ВС ( Ивашов , 2014. С. 161). Еще две датировки имеет комплекс 2/1 Паницкого 6 (рис. 1: 1 ). Одна из них получена по фрагменту воронежской керамики: Ki-12888, 3940 ± 110 ВР, 1σ 2580–2280 ВС, вторая по астрагалу МРС: Ki-12889, 3850 ± 80 ВР, 1σ 2460–2200 ВС ( Мимоход , 2009а. С. 43). Суммирование вышеприведенных данных (Oxcal v3.10) дает интервал 1σ 2470–2200 BC. Очевидно, что этот диапазон соответствует раннему периоду воронежской культуры. Это подтверждает комплекс 2/1 Паницкого 6, который является погребением среднедонской катакомбной культуры. Он увязывает радиоуглеродные даты с относительной хронологией раннего этапа воронежской культуры.

Рис. 5. Украшения из металла из погр. 1 кург. 1 могильника Хохольский и их аналогии

1 – Керчик, Гать III, 16/5; 2 – Гнаровское 1/6; 3 – Возрождение II, 2/4; 4 – Ново-Филиппов-ка 2/4; 5 – Шахтерск 8/2; 6 – Чикмари II, 1/4; 7 – Керчик 17/9; 8 – Запорожец 1/19; 9 – Ветютнев 2/1; 10 – Бияш 1/13, 2/5; 11, 12 – Малаи I, 4/4; 13 – Кировский IV, 7/2; 14 – Новопалестинский II м-к, 2/5; 15 – Чернышев I, 5/274; 16 – Тауш-Касы 1/2; 17, 18 – II Виловатовский м-к, 7/11; 19 – Пеленгер 26/2; 20 – Тапшерский 1/1; 21 – Нартасы, к. 5; 22 – II Виловатовский м-к, 11/1

Для установления радиоуглеродной хронологии ее позднего периода следует использовать представительные базы данных днепро-донской и волго-донской бабинских культур (21 дата), лолинской культуры (27 дат), а также серию данных 14С средневолжской абашевской культуры (17 дат). Как было показано, поздний этап воронежской культуры синхронен первому и второму периодам культурного круга Бабино и культурного круга Лола. Именно этим фазам посткатакомбного блока синхронна и средневолжская абашевская культура ( Кузьминых, Мимоход , 2016). Радиоуглеродные данные культурных кругов Лола, Бабино и Абашево дают интервал для позднего этапа воронежской культуры в рамках XXII–XX cal. BC. Выше было показано, что верхняя ее граница устанавливается по погр. 6 Филатовского кургана, в котором пряжка второго периода культурного круга Бабино была обнаружена вместе с воронежской посудой (рис. 4: 2 ). В дне-про-донской бабинской культуре есть погребение с такой же пряжкой, которое имеет радиоуглеродную дату. Речь идет о комплексе Ясиновский III од. кург./6 (рис. 6: 3 ). Датировка получена по кости человека: Ki-14745, 3660 ± 50 ВР, 1σ 2140–1950 ВС ( Мимоход , 2013. Рис. 2: 1 . Табл. 2; 2018б. С. 58. Рис. 42). Исходя

Рис. 6. Костяная пряжка из п. 6 Филатовского кургана и их аналогии

1 – Горный 2/4; 2 – о. Виноградный, п. 22; 3 – Ясиновский III од. кург./6; 4 – Линево 6/6; 5 – Короли 4/3

из этой даты, а также представительной серии 14С данных колесничных культур, которые являются terminus ante quem для воронежской культуры, верхняя граница ее существования должна находиться в пределах XX в. до н. э.

Таким образом, по данным погребальных памятников, ранний период воронежской культуры частично синхронен развитому и полностью позднему этапам среднедонской катакомбной культуры, а поздний – первому и второму периодам посткатакомбного блока (культурные круги Бабино и Лола). В радиоуглеродных калиброванных значениях время существования воронежских древностей укладывается в период XXV–XX вв. до н. э.

Список литературы Хронология воронежской культуры (по материалам погребальных памятников)

- Березуцкий В. Д., Кравец В. В., Новиков Н. Л., 2005. Древности Богучарского края. Воронеж: Воронежский гос. пед. ун-т. 130 с.

- Беседин В. И., 1984. Воронежская культура эпохи бронзы // Эпоха бронзы восточноевропейской лесостепи: межвуз. сб. тр. / Отв. ред. А. Д. Пряхин. Воронеж: Воронежский ун-т. С. 60-77.

- Беседин В. И., 1986. Погребения воронежской культуры эпохи бронзы // Археологические памятники эпохи бронзы восточноевропейской лесостепи: межвуз. сб. тр. / Отв. ред. А. Д. Пряхин. Воронеж: Воронежский ун-т. С. 71-78.

- Беседин В. И., 1988. Воронежская археологическая культура эпохи средней бронзы [Рукопись]: дис. … канд. ист. наук // Архив ИА НАНУ. № 677.

- Беседин В. И., 1991. Воргольское поселение воронежской культуры // Елец и его окрестности. Елец. С. 89-90.

- Беседин В. И., 1997. Воронежская культура эпохи бронзы: выделение и проблема исследования // Археология восточноевропейской лесостепи. Вып. 10: Пятьдесят полевых сезонов археологов Воронежского университета / Отв. ред. А. Д. Пряхин. Воронеж: Воронежский гос. ун-т. С. 63-69.

- Дворниченко В. В., Лопан О.В., Мимоход Р. А., 2006. Курганный могильник Песковка I // Материалы по археологии Волго-Донских степей. Вып. 3 / Отв. ред. И. В. Сергацков. Волгоград: Волгоградский гос. ун-т. С. 6-20.

- Демиденко С. В., 2007. Отчет об археологических исследованиях в Котельниковском районе Волгоградской области в 2007 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 47358, 47359.

- Ивашов М. В., 2003. Поселение воронежской культуры на городище в урочище "Курган" на Верхнем Дону // Проблемы древней и средневековой истории Окского бассейна / Отв. ред. В. П. Челяпов. Рязань: Поверенный. С. 88-97.

- Ивашов М. В., 2014. Памятники катакомбного времени на Верхнем Дону [Электронный ресурс]: дис. … канд. ист. наук. Режим доступа: www.science.vsu.ru/dissertations/1321/Диссертация_Ивашов_М.В.pdf. Дата обращения: 29.05.2019.

- Кузьминых С. В., Мимоход Р. А., 2016. Радиоуглеродные даты Пепкинского кургана и некоторые вопросы хронологии средневолжской абашевской культуры // Внешние и внутренние связи степных (скотоводческих) культур Восточной Европы в энеолите и бронзовом веке (V-II тыс. до н. э.): круглый стол, посвящ. 80-летию со дня рождения С. Н. Братченко (Санкт-Петербург, 14-15 ноября 2016 г.) / Отв. ред. В. А. Алекшин. СПб.: ИИМК РАН. С. 39-44.

- Литвиненко Р. О., 2009а. Культурне коло Бабино (по матерiалам поховальних пам'яток): автореф. дис. … д-ра iст. наук. Київ. 32 с.

- Литвиненко Р. О., 2009б. Культурне коло Бабино (по матерiалам поховальних пам'яток [Рукопис]: дис. … д-ра iст. наук // Архив ИА НАНУ. № 879.

- Литвиненко Р. О., 2017. Бабинськi пам'ятки Середньоï Надднiпрянщини в системi старожитностей культурного кола Бабине // Переяславiка. Науковi записки. Вип. 12 (14) / Гол. ред. О. М. Лукашевич. Переяслав-Хмельницький. С. 336-344.

- Лопатин В. А., 2012. "Воронежский" вектор становления памятников покровского типа на Волге // АВЕС. Вып. 9. С. 45-73.

- Мимоход Р. А., 2009а. Курганы эпохи бронзы - раннего железного века в Саратовском Поволжье: характеристика и культурно-хронологическая атрибуция комплексов. М.: Таус. 292 с. (Материалы охранных археологических исследований; т. 10.)

- Мимоход Р. А., 2009б. О верхней дате вольско-лбищенской культурной группы // Археологические памятники Восточной Европы. Вып. 13 / Отв. ред. В. В. Килейников. Воронеж: Научная книга. С. 276-278.

- Мимоход Р. А., 2011. Радиоуглеродная хронология блока посткатакомбных культурных образований // КСИА. Вып. 225. С. 28-53.

- Мимоход Р. А., 2013. Погребения днепро-донской бабинской культуры из одиночного кургана Ясиновский III и могильника Таловый I на правобережье Северского Донца // КСИА. Вып. 228. С. 34-46.

- Мимоход Р. А., 2018а. Вольско-лбищенская керамика в погребальных комплексах: культурные маркеры или маркеры в культурах // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 20. № 3. С. 223-233.

- Мимоход Р. А., 2018б. Стратифицированные курганы бронзового века на правобережье Северского Донца. М.: ИА РАН. 288 с. (Материалы спасательных археологических исследований; т. 23.)

- Отрощенко В. В., 1997. Чотирикамернi склепи синташтинськоï доби // Археологiя. № 3. С. 66-72.

- Пряхин А. Д., 1982. Поселения катакомбного времени лесостепного Подонья. Воронеж: Воронежский ун-т. 160 с.

- Пряхин А. Д., Беседин В. И., 1988а. Воронежская культура средней бронзы // Археологические памятники Поднепровья в системе древностей Восточной Европы / Отв. ред. И. Ф. Ковалева. Днепропетровск: Днепропетровский гос. ун-т. С. 90-109.

- Пряхин А. Д., Беседин В. И., 1988б. О выделении воронежской культуры эпохи бронзы // СА. № 3. С. 21-36.

- Пряхин А. Д., Беседин В. И., 1989. Воронежская археологическая культура // АВЕС. Вып. 1. С. 134-135.

- Пряхин А. Д., Матвеев Ю. П., 1988. Курганы эпохи бронзы Побитюжья. Воронеж: Воронежский ун-т. 209 с.

- Пряхин А. Д., Синюк А. Т., 1983. Курган эпохи бронзы у пос. Хохольский // СА. № 3. С. 197-202.

- Синюк А. Т., 1983. Сасовские курганы на реке Потудани // Древние памятники на территории Восточной Европы / Отв. ред. А. Т. Синюк. Воронеж: Воронежский гос. пединститут. С. 91-111.

- Синюк А. Т., 1990. О происхождении и хронологии воронежской культуры эпохи бронзы // Проблемы исследования памятников археологии Северского Донца: тез. докл. обл. науч.-практ. конф. (ноябрь 1990 г.). Луганск. С. 108-110.

- Синюк А. Т., 1993. Нижнесторожевская стоянка и некоторые вопросы изучения воронежской культуры // Археология Доно-Волжского бассейна / Отв. ред. А. Т. Синюк. Воронеж: Воронежский пед. ин-т. С. 29-46.

- Синюк А. Т., 1996а. Бронзовый век бассейна Дона. Воронеж: Воронежский пед. ин-т. 352 с.

- Синюк А. Т., 1996б. О хронологическом соотношении культур эпохи бронзы лесостепного Дона // Археологические памятники лесостепного Подонья / Отв. ред. А. Н. Бессуднов. Липецк: Липецкий гос. пед. ин-т. С. 87-94.

- Синюк А. Т., Березуцкий В. Д., 2001. Мостищенский комплекс древних памятников (эпоха бронзы - ранний железный век). Воронеж: Воронежский гос. пед. ин-т. 192 с.

- Синюк А. Т., Козмирчук И. А., 1995. Некоторые аспекты изучения абашевской культуры в бассейне Дона (по материалам погребений) // Древние индоиранские культуры Волго-Уралья (II тыс. до н. э.) / Отв. ред. И. В. Васильев. Самара: Самарский гос. пед. ун-т. С. 37-72.

- Юдин А. И., 2007. Исследование курганов эпохи средней бронзы у с. Шумейка Энгельсского района // АВЕС. Вып. 5. С. 162-175.