Хронолого-планиграфический анализ состава сплавов нательных крестов илимского острога

Автор: Горохов Сергей Валерьевич

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 4 (46), 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена разработке относительной хронологии сплавов нательных крестов. Источниковая база исследования представлена 190 экземплярами нательных крестов Илимского острога, для которых выполнено определение состава металла. Выработаны подходы к выделению сплавов нательных крестов, разработаны и применены методы выделения компактных разновременных участков некрополя и метод хронолого-планиграфического анализа. Выделено семь этапов формирования некрополя, которые последовательно сменяли друг друга. Установлено, что исследованный участок кладбища развивался из южной, юго-восточной и восточной части на запад, северо-запад и север. Определено, что старые участки некрополя характеризуются хаотическим расположением захоронений. Изучено распределение крестов из определенных сплавов в составе ярусных захоронений. Установлено, что общая закономерность состоит в отсутствии крестов в погребениях нижних ярусов, наличии крестов из редких сплавов в средних ярусах и присутствии крестов из массовых сплавов в верхних ярусах.

Илимский острог, некрополь, ярусное захоронение, нательный крест, состав металла, хронолого-планиграфический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/170175871

IDR: 170175871 | УДК: 902/904 | DOI: 10.24866/1997-2857/2018-4/14-28

Текст научной статьи Хронолого-планиграфический анализ состава сплавов нательных крестов илимского острога

В последние годы проблемы сибирской ставрографии все чаще становятся предметом исследований. Появление доступных экспресс-методов анализа состава металла археологических артефактов позволило существенно расширить информационный потенциал такого вида источника, как нательные кресты. Подробный историографический обзор публикаций, посвященных анализу состава металла, представлен в нашей статье [3], в которой приводится всесторонняя характеристика современного состояния изучения состава металла православных нательных крестов конца XVI–XIX вв. В этой работе дан историографический обзор всех исследований по указанной теме, очерчен круг актуальных проблем и задач, а также определены перспективные направления продолжения исследований. Публикаций, посвященных анализу состава металла ставрографических коллекций, немного, поэтому проанализирована каждая из них. Это статьи В.Н. Перетца (1933 г.), Л.Н. Савиной (1993 г.), М.С. Шемаханской (1993 и 1996 гг.), А.И. Бобровой (2004 г.), С.А. Перевозчиковой и С.Е. Перевощикова (2014 г.), Д.И. Волкова с соавторами (2015 г.), И.В. Сальниковой (две статьи, вышедшие в 2016 г.), С.В. Горохова и А.П. Бородовского (2017 г.), Л.В. Татауровой и А.А. Тишкина (2018 г.) [1; 2; 4; 7–14]. Выполненный историографический анализ позволил выявить круг современных проблем, связанных с изучением состава металла нательных крестов, а также убедительно показал, что к настоящему времени сложились условия для полного или частичного их решения, что может способствовать повышению информационного потенциала ставрографических материалов для реконструкции исторической действительности периода русского освоения зауральской части Российского государства.

Цель настоящего исследования состоит в решении взаимосвязанных проблем: проблемы относительной хронологии различных составов сплавов нательных крестов Илимского острога и проблемы относительной хронологии различных участков некрополя Илимского острога. Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач: 1) разработать подходы к выделению сплавов нательных крестов Илимского острога; 2) выделить отдельные компактные участки некрополя, которые сформировались в течение временнóго отрезка, существенно меньшего, чем хронологические рамки функционирования раскопанного участка кладбища Илимского острога; 3) разработать аналитическую методику, которая позволит на основе синтеза результатов выделения сплавов нательных крестов (задача 1) и результатов выделения отдельных компактных участков некрополя (задача 2) реконструировать относительную хронологию бытования отдельных сплавов нательных крестов некрополя Илимского острога и относительную хронологию формирования отдельных участков кладбища.

Источниковая база исследования представлена результатами раскопок некрополя Илимского острога в 1973–1975 гг., которые велись под руководством В.И. Молодина [6]. Всего было исследовано 336 погребений Илимского кладбища, содержащих 214 крестов1. По плану раскопа удалось установить точное месторасположение 325 могил. Номера пяти захоронений встречаются на плане дважды (№ 120, 139, 231, 232, и 298), поэтому их истинное место неизвестно. Из них три погребения с нательными крестами (№ 120, 139, 231). Номера шести могил на плане отсутствуют (№ 1, 10, 67, 129, 281, 282). Из них три погребения с нательными крестами (№ 10, 67, 282) [6, с. 29, рис. 25]. Для 19 крестов данные о составе сплава неизвестны. Выполнен анализ состава сплава для креста из погребения 300, однако, согласно данным В.И. Молодина, в этом захоронении креста не обнаружено [12, с. 60; 6, с. 33]. Таким образом, источниковая база состоит из 190 нательных крестов, для которых выполнен анализ состава металла и месторасположение которых точно известно.

Данные о составе сплавов крестов представлены в статье И.В. Сальниковой [12]. Сплавы в различных пропорциях включают в себя медь, цинк, олово, свинец, серебро и железо. Для проведения хронолого-планиграфического анализа рецептур металла необходимо выделить сами сплавы. Так как количество крестов недостаточно для статистического анализа и в специальной литературе отсутствуют какие-либо исторически обусловленные критерии определения сплавов нательных крестов, то мы в первом приближении подойдем формально к их выделению. В дальнейшем будет выполнена корректировка состава некоторых групп в

1 В литературе существует путаница относительно количества крестов из Илимского некрополя. В монографии В.И. Молодина в одном месте указано число 215, в другом – 214 [6, с. 30–33, 39]. В статье И.В. Сальниковой сказано, что крестов было 205 [12, с. 51].

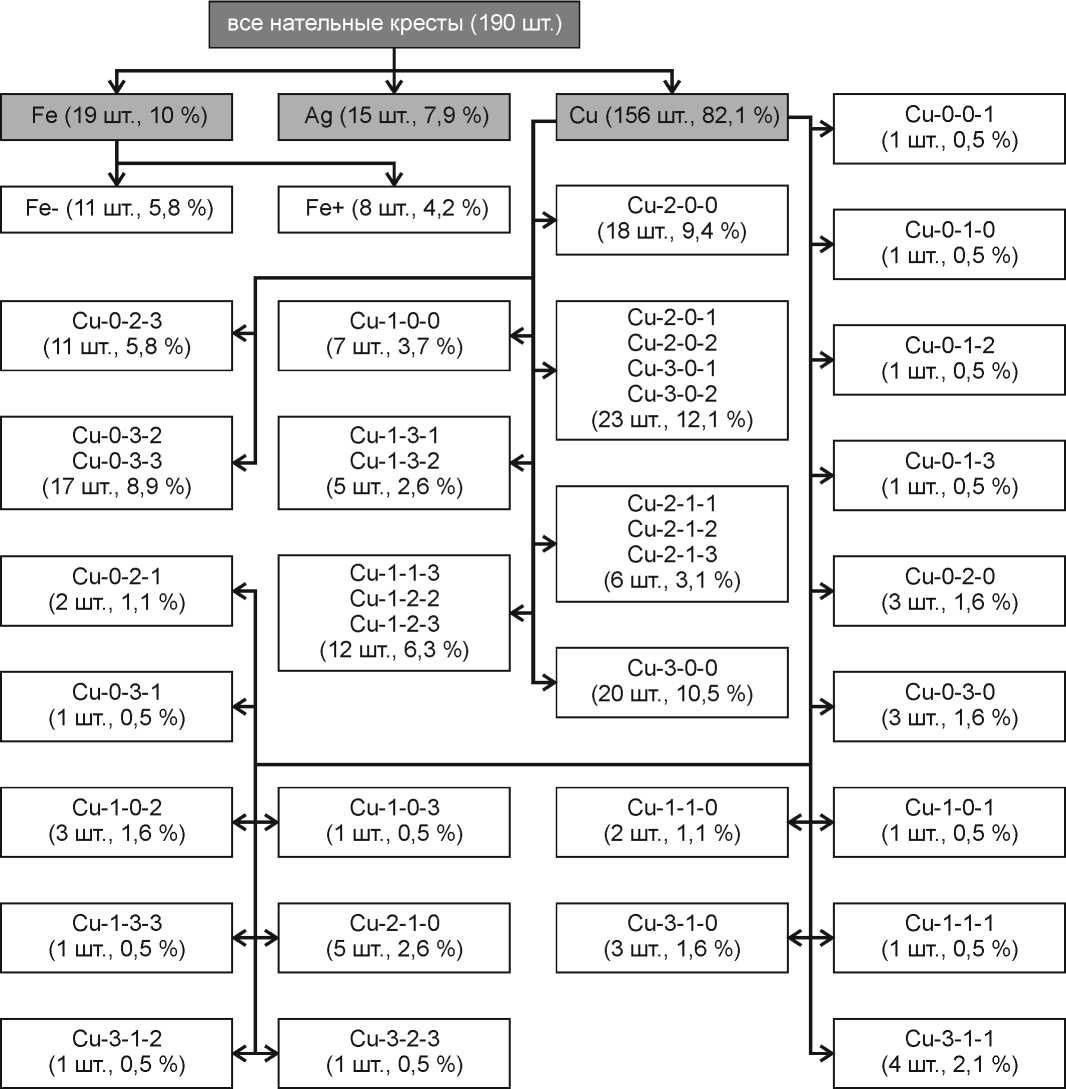

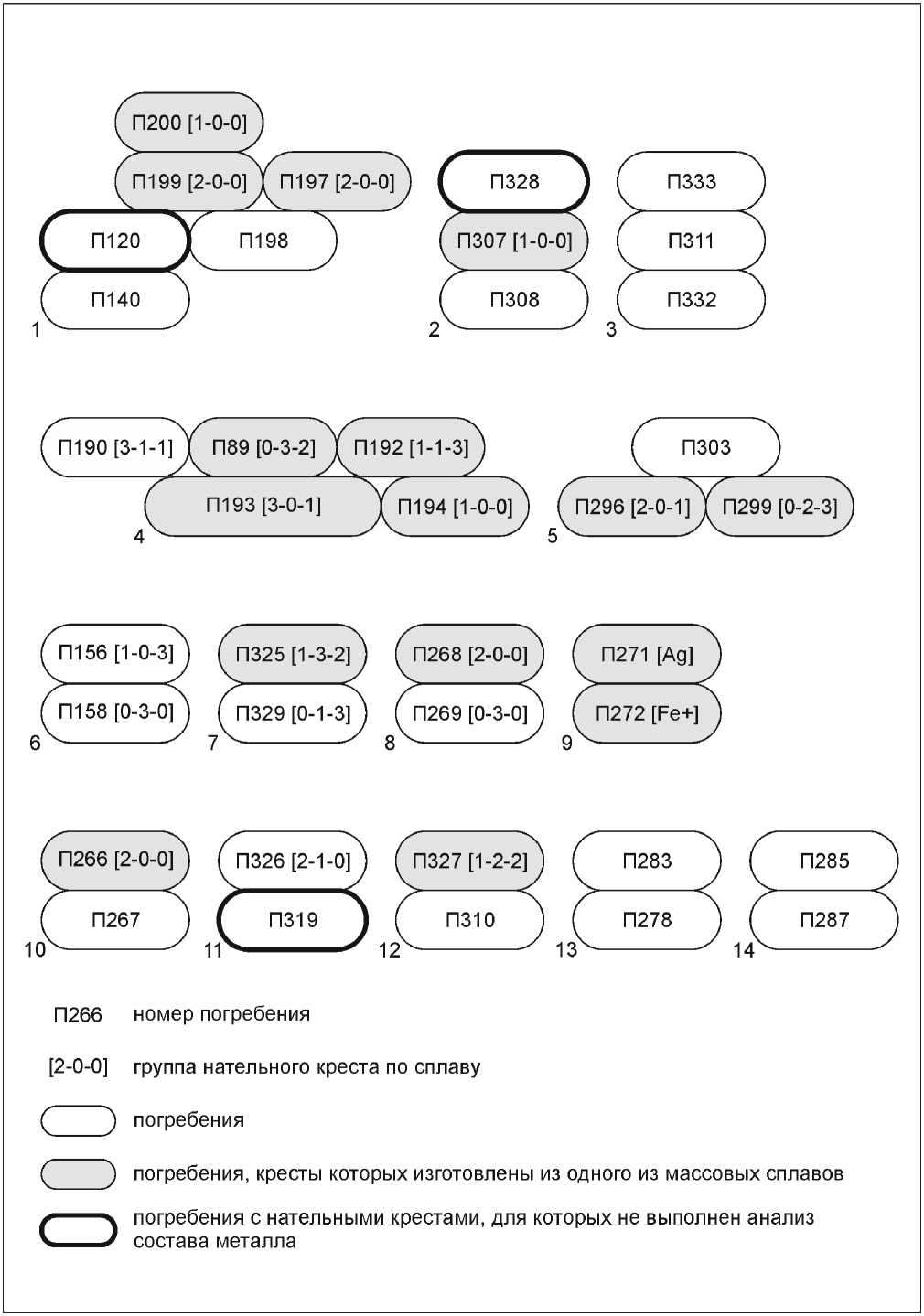

соответствии с проявляющимися закономерностями. К первой группе отнесем все кресты, в составе сплавов которых присутствует серебро (группа [Ag], 15 шт.). Ко второй – кресты, содержащие железо и не содержащие серебро (группа [Fe], 19 шт.). Все прочие кресты отнесены к группе [Cu] (156 шт.). Группа Fe разделена нами на две подгруппы: [Fe+] – с бóльшим содержанием железа (0,35% и более, 8 шт.) и [Fe–] с меньшим содержанием железа (11 шт.). Такое деление обусловлено дифференциацией локализации крестов этих подгрупп в некрополе. Группа [Cu] разделена на 37 подгрупп. В основу деления положен формальный критерий, суть которого заключается в следующем: а) на первом этапе все кресты упорядочиваются по процентному содержанию цинка в сплаве (кресты, не имеющие в составе цинк, не учитываются); б) затем разделяются на три равные части, при этом в первую часть (обозначается знаком «1») попадают кресты с самой низкой долей цинка в сплаве, в третью («3») – с самой высо- кой, во вторую – все остальные кресты («2»). Та же операция осуществляется для олова и свинца. В результате для каждого креста была получена запись вида «1–2–3», которая означает, что этот крест относится к группе с низким содержанием цинка («1»), средним содержанием олова («2») и высоким содержанием свинца («3»). Если какой-либо из перечисленных элементов отсутствует в сплаве, то этот компонент обозначается знаком «0». Например, запись вида «2–0–3» означает, что в составе сплава отсутствует олово. Таким образом, мы получаем три переменных, каждая из которых способна принять одно из четырех значений, следовательно, теоретически возможно выделить 64 типа сплавов (фактически 37). Ряд выделенных сплавов в группе [Cu] малочисленны, но имеют схожие составы. Например, «0–3–2» и «0–3–3». В таких случаях целесообразно объединить схожие сплавы в один сплав. Таким образом, общее количество сплавов в группе [Cu] снижается с 37 до 29 (рис. 1, табл. 1).

Рис. 1. Группы нательных крестов, выделенные по сплаву

Таблица 1

Типы сплавов и места расположения нательных крестов некрополя Илимского острога

|

s CD VO CD & О к Оч CD о к |

cd и cd R о cd К & |

Ц & CD К н |

CD Рч О к |

cd И R О cd К & |

о cd |

Рч о к |

cd и cd R о cd К & |

о cd |

Рч о к |

cd и cd R о cd К & |

cd |

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

2 |

У3 |

86 |

У1 |

171 |

1-3-3 |

У6 |

255 |

1-1-3 |

У5 |

||

|

3 |

Fe- |

У6 |

87 |

0-2-3 |

У1 |

172 |

1-2-3 |

У6 |

256 |

Ag |

У8 |

|

4 |

3-0-1 |

У6 |

88 |

3-1-1 |

У1 |

173 |

У6 |

257 |

У8 |

||

|

5 |

2-0-2 |

У6 |

89 |

0-3-2 |

У4 |

174 |

3-1-0 |

У7 |

258 |

У8 |

|

|

6 |

У6 |

90 |

0-3-3 |

У4 |

175 |

0-3-1 |

У6 |

259 |

2-0-0 |

У5 |

|

|

7 |

Fe- |

У6 |

91 |

У4 |

176 |

Fe+ |

У7 |

260 |

2-0-0 |

У9 |

|

|

8 |

У4 |

92 |

У11 |

177 |

1-2-2 |

У7 |

261 |

0-3-3 |

У8 |

||

|

9 |

У4 |

93 |

У4 |

178 |

2-0-2 |

У7 |

262 |

2-1-2 |

У5 |

||

|

11 |

2-0-0 |

У6 |

94 |

2-0-0 |

У6 |

179 |

0-1-2 |

У7 |

263 |

У5 |

|

|

12 |

1-2-2 |

У6 |

95 |

У6 |

180 |

2-0-0 |

У7 |

264 |

0-1-0 |

У2 |

|

|

13 |

У6 |

96 |

1-2-2 |

У6 |

181 |

3-0-1 |

У7 |

265 |

3-0-0 |

У2 |

|

|

14 |

2-0-1 |

У3 |

97 |

0-2-3 |

У6 |

182 |

1-2-2 |

У7 |

266 |

2-0-0 |

У5 |

|

15 |

У3 |

98 |

У6 |

183 |

2-0-0 |

У7 |

267 |

У5 |

|||

|

16 |

1-0-0 |

У3 |

99 |

3-0-0 |

У6 |

184 |

Fe- |

У7 |

268 |

2-0-0 |

У11 |

|

17 |

У3 |

100 |

3-2-3 |

У6 |

185 |

У8 |

269 |

0-3-0 |

У11 |

||

|

18 |

1-0-2 |

У3 |

101 |

Fe- |

У6 |

186 |

0-3-2 |

У8 |

270 |

3-0-0 |

У11 |

|

19 |

У3 |

102 |

0-3-3 |

У6 |

187 |

0-3-0 |

У7 |

271 |

Ag |

У11 |

|

|

20 |

У6 |

103 |

У6 |

188 |

2-0-1 |

У7 |

272 |

Fe+ |

У11 |

||

|

21 |

У6 |

104 |

У6 |

189 |

1-0-0 |

У8 |

273 |

3-0-0 |

У11 |

||

|

22 |

3-0-0 |

У6 |

105 |

Ag |

У3 |

190 |

3-1-1 |

У8 |

274 |

1-0-2 |

У11 |

|

23 |

У6 |

106 |

У3 |

191 |

2-0-0 |

У8 |

275 |

2-0-0 |

У11 |

||

|

24 |

2-1-1 |

У6 |

107 |

У6 |

192 |

1-1-3 |

У8 |

276 |

У10 |

Продолжение таблицы 1

|

25 |

У6 |

108 |

У6 |

193 |

3-0-1 |

У8 |

277 |

У11 |

|||

|

26 |

2-0-2 |

У6 |

109 |

Fe- |

У6 |

194 |

Fe- |

У8 |

278 |

У10 |

|

|

27 |

3-0-0 |

У6 |

110 |

У6 |

195 |

У8 |

279 |

1-1-0 |

У10 |

||

|

28 |

Fe- |

У6 |

111 |

3-0-0 |

У1 |

196 |

0-3-3 |

У7 |

280 |

3-1-0 |

У10 |

|

29 |

У6 |

112 |

3-1-0 |

У1 |

197 |

2-0-0 |

У5 |

283 |

У10 |

||

|

30 |

2-0-1 |

У3 |

113 |

1-0-0 |

У1 |

198 |

У5 |

284 |

0-2-3 |

У10 |

|

|

31 |

0-2-3 |

У3 |

114 |

3-0-0 |

У1 |

199 |

2-0-0 |

У5 |

285 |

У10 |

|

|

32 |

3-0-0 |

У3 |

115 |

У1 |

200 |

1-0-0 |

У5 |

286 |

1-0-0 |

У10 |

|

|

33 |

2-0-0 |

У3 |

116 |

0-2-3 |

У1 |

201 |

У7 |

287 |

У10 |

||

|

34 |

У3 |

117 |

У1 |

202 |

У7 |

288 |

1-1-1 |

У10 |

|||

|

35 |

3-0-0 |

У3 |

118 |

У1 |

203 |

0-3-3 |

У7 |

289 |

Fe+ |

У10 |

|

|

36 |

3-0-2 |

У3 |

119 |

0-2-3 |

У2 |

204 |

У7 |

290 |

У10 |

||

|

37 |

3-0-0 |

У4 |

121 |

У2 |

205 |

Ag |

У7 |

291 |

Ag |

У10 |

|

|

38 |

2-0-2 |

У3 |

122 |

0-2-0 |

У2 |

206 |

0-3-2 |

У7 |

292 |

2-1-3 |

У10 |

|

39 |

2-0-0 |

У3 |

123 |

2-0-1 |

У2 |

207 |

У7 |

293 |

Ag |

У10 |

|

|

40 |

У4 |

124 |

2-0-0 |

У2 |

208 |

0-3-3 |

У7 |

294 |

1-3-2 |

У10 |

|

|

41 |

У4 |

125 |

У2 |

209 |

У7 |

295 |

2-1-3 |

У10 |

|||

|

42 |

У4 |

126 |

3-0-1 |

У2 |

210 |

Fe+ |

У7 |

296 |

2-0-1 |

У10 |

|

|

43 |

3-0-1 |

У4 |

127 |

У2 |

211 |

1-2-3 |

У7 |

297 |

1-3-2 |

У11 |

|

|

44 |

У4 |

128 |

Fe- |

У2 |

212 |

У7 |

299 |

0-2-3 |

У10 |

||

|

45 |

3-1-1 |

У3 |

130 |

У4 |

213 |

У9 |

300 |

2-0-1 |

У10 |

||

|

46 |

У4 |

131 |

0-3-3 |

У4 |

214 |

0-2-3 |

У9 |

301 |

Ag |

У10 |

|

|

47 |

Fe- |

У4 |

132 |

3-0-0 |

У4 |

215 |

Ag |

У9 |

302 |

1-0-1 |

У11 |

|

48 |

3-1-1 |

У4 |

133 |

Fe- |

У4 |

216 |

0-3-3 |

У9 |

303 |

У10 |

|

|

49 |

У4 |

134 |

Ag |

У4 |

217 |

У9 |

304 |

Fe+ |

У10 |

||

|

50 |

У4 |

135 |

Fe- |

У4 |

218 |

2-1-0 |

У9 |

305 |

У10 |

||

|

51 |

У4 |

136 |

У4 |

219 |

2-0-0 |

У9 |

306 |

У10 |

|||

|

52 |

У4 |

137 |

У7 |

220 |

1-2-3 |

У9 |

307 |

1-0-0 |

У10 |

||

|

53 |

У4 |

138 |

У9 |

221 |

1-2-2 |

У9 |

308 |

У10 |

Окончание таблицы 1

|

54 |

2-0-0 |

У4 |

140 |

У5 |

222 |

У9 |

309 |

0-2-3 |

У10 |

||

|

55 |

1-3-1 |

У4 |

141 |

У4 |

223 |

1-3-2 |

У9 |

310 |

У10 |

||

|

56 |

У4 |

142 |

У8 |

224 |

У9 |

311 |

У10 |

||||

|

57 |

У3 |

143 |

У5 |

225 |

У9 |

312 |

0-2-0 |

У10 |

|||

|

58 |

2-0-0 |

У3 |

144 |

У4 |

226 |

0-2-3 |

У9 |

313 |

У10 |

||

|

59 |

У3 |

145 |

У4 |

227 |

У9 |

314 |

Fe+ |

У10 |

|||

|

60 |

У3 |

146 |

У4 |

228 |

3-0-0 |

У9 |

315 |

3-1-2 |

У10 |

||

|

61 |

У3 |

147 |

У4 |

229 |

3-0-0 |

У9 |

316 |

2-0-2 |

У10 |

||

|

62 |

0-3-3 |

У4 |

148 |

У8 |

230 |

У9 |

317 |

У10 |

|||

|

63 |

У4 |

149 |

У4 |

233 |

У2 |

318 |

Ag |

У10 |

|||

|

64 |

У11 |

150 |

Ag |

У4 |

234 |

2-0-2 |

У2 |

319 |

У10 |

||

|

65 |

3-0-2 |

У4 |

151 |

2-1-0 |

У4 |

235 |

0-2-1 |

У5 |

320 |

Fe+ |

У10 |

|

66 |

0-3-3 |

У11 |

152 |

У4 |

236 |

У5 |

321 |

3-0-1 |

У10 |

||

|

68 |

0-3-3 |

У1 |

153 |

У9 |

237 |

У5 |

322 |

2-1-1 |

У10 |

||

|

69 |

У1 |

154 |

У9 |

238 |

У5 |

323 |

У10 |

||||

|

70 |

У1 |

155 |

У9 |

239 |

2-0-2 |

У8 |

324 |

Fe+ |

У10 |

||

|

71 |

У1 |

156 |

1-0-3 |

У2 |

240 |

3-0-0 |

У8 |

325 |

1-3-2 |

У10 |

|

|

72 |

0-2-0 |

У11 |

157 |

У2 |

241 |

0-3-2 |

У8 |

326 |

2-1-0 |

У10 |

|

|

73 |

3-0-2 |

У1 |

158 |

0-3-0 |

У2 |

242 |

1-2-3 |

У8 |

327 |

1-2-2 |

У10 |

|

74 |

3-0-0 |

У1 |

159 |

0-3-3 |

У2 |

243 |

3-0-0 |

У8 |

328 |

У10 |

|

|

75 |

У1 |

160 |

У2 |

244 |

0-2-3 |

У8 |

329 |

0-1-3 |

У10 |

||

|

76 |

У1 |

161 |

У9 |

245 |

0-0-1 |

У8 |

330 |

У10 |

|||

|

77 |

2-0-1 |

У1 |

162 |

Ag |

У9 |

246 |

У8 |

331 |

У10 |

||

|

78 |

У1 |

163 |

У9 |

247 |

У8 |

332 |

У10 |

||||

|

79 |

У1 |

164 |

2-1-2 |

У9 |

248 |

2-1-0 |

У8 |

333 |

У10 |

||

|

80 |

У1 |

165 |

3-0-0 |

У9 |

249 |

У8 |

334 |

3-0-0 |

У3 |

||

|

81 |

3-0-1 |

У1 |

166 |

Ag |

У9 |

250 |

У8 |

335 |

У3 |

||

|

82 |

2-1-0 |

У1 |

167 |

1-0-0 |

У9 |

251 |

У5 |

336 |

У3 |

||

|

83 |

3-0-0 |

У1 |

168 |

У9 |

252 |

0-3-3 |

У8 |

- |

- |

- |

|

|

84 |

0-2-1 |

У1 |

169 |

1-1-0 |

У9 |

253 |

Ag |

У5 |

- |

- |

- |

|

85 |

1-0-2 |

У1 |

170 |

Ag |

У9 |

254 |

У8 |

- |

- |

- |

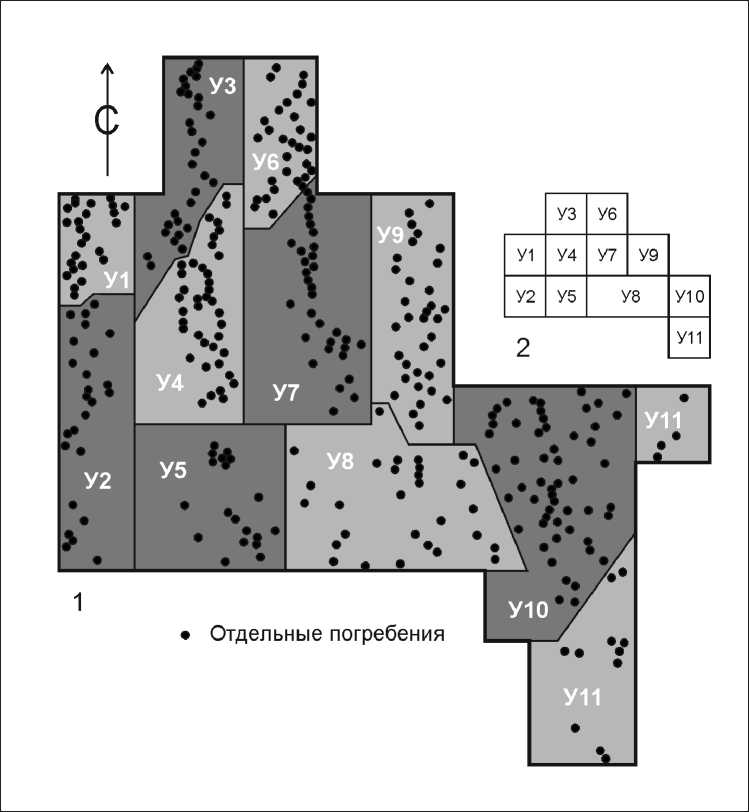

Данные о планиграфии некрополя представлены в монографии «Кресты-тельники Илимского острога» [6]. В расположении могил присутствуют закономерности: 1) захоронения размещены группами, между которыми находится не занятое погребениями пространство; 2) часть могил расположены протяженными рядами (центральные и северные участки раскопа), другая часть расположена хаотически (южные и юго-восточные участки раскопа); 3) в той части раскопа, где могилы расположены хаотически, присутствуют участки с плотным и разреженным расположением захоронений. Руководствуясь этими фактами, а также тем, что длинные ряды, вероятно, формировались не синхронно на всем своем протяжении, мы выделили 11 участков и присвоили им обозначения от У1 до У11 (рис. 2).

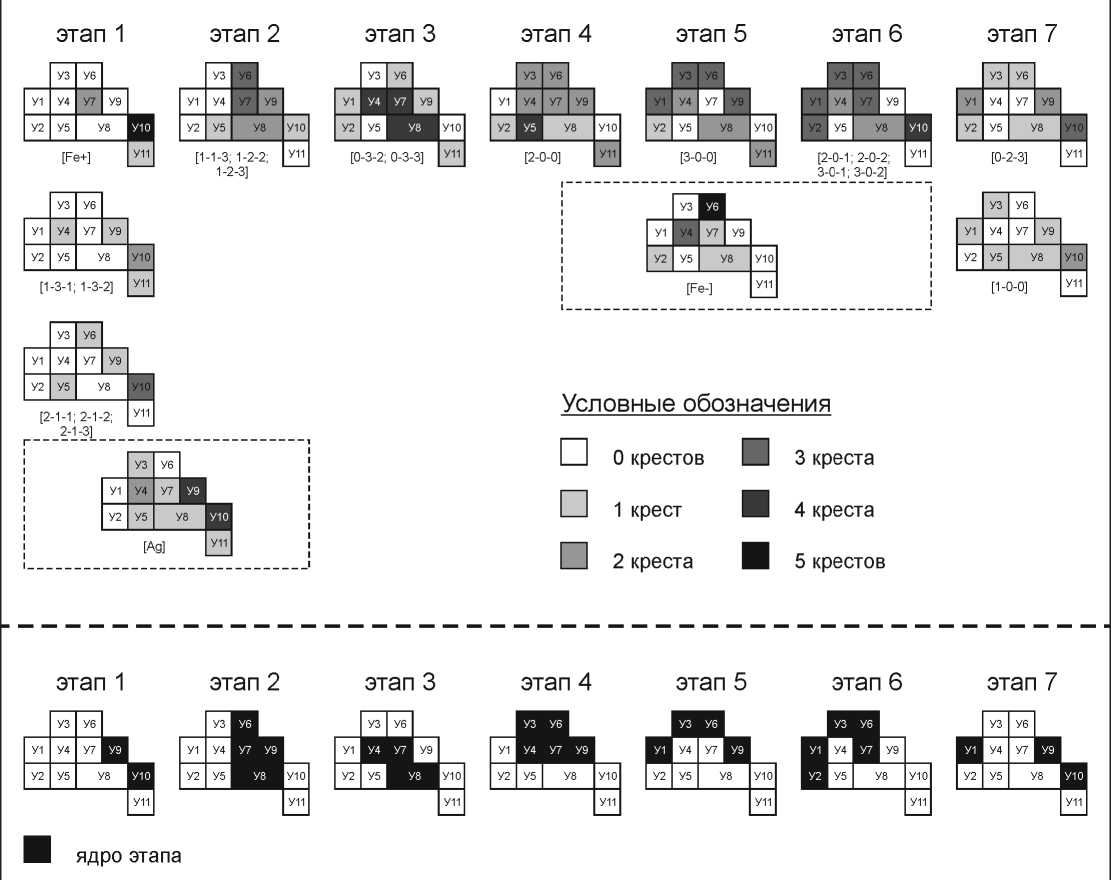

Когда каждый нательный крест отнесен к одной из групп сплавов и выделены отдельные компактные группы погребений, можно приступить к анализу планиграфического распределения сплавов в изученной части некрополя. Выделенные по сплавам группы крестов локализованы в разных частях исследованной площади некрополя Илимского острога. Это позволяет нам установить последовательность появления захоронений (см. табл. 2 и рис. 3).

Для этапов 1–3 характерны сплавы, в составе которых в любом количестве присутствует олово. Напротив, для этапов 4–7 характерны сплавы без олова (за исключением сплава 0–2–3, 12 крестов). Факт того, что в выделенных нами по критерию пространственной группировки последовательных этапах оказались кресты из близких по составу сплавов, свидетельствует о присутствии явных закономерностей, связывающих между собой состав сплава отдельных крестов и их локализацию в пространстве некрополя.

Как следует из таблицы 2 и рисунка 3, некрополь развивался из южной, юго-восточной и восточной части на запад, северо-запад и север. Более старые участки некрополя характеризуются хаотическим расположением захоронений.

В коллекции крестов из некрополя Илимского острога присутствуют экземпляры из идентичных сплавов: 32 креста, представляющие семь сплавов (табл. 3, рис. 4.1). Это означает, что такие кресты либо были отлиты из одного расплава, либо из разных расплавов, подготовленных из одного и того же металла. В любом случае они были изготовлены или одновременно, или с незначительным промежутком. Все сплавы, к которым относятся эти кресты, являются массовыми. Больше всего идентичных по сплаву изделий относится к сплавам [2–0–0] (9 крестов) и [3–0–0] (12 крестов). Вероятно, именно из этих сплавов осуществлялось массовое производство крестов. Большинство экземпляров из идентичных сплавов локализуется в центральной и северной части исследованной площади некрополя. Так как массовое производство – это признак более поздних эпох, то следует ожидать повышения доли массовых изделий в более поздние эпохи, то есть из наиболее поздних участков некрополя должно происходить больше крестов из идентичных сплавов. Однако для Илимского острога такая закономерность не наблюдается (участки У1 и У2). Это может быть объяснено тем, что участки некрополя, содержащие кресты из сплавов идентичных сплавам крестов из зон У1 и У2, остались за пределами раскопа (эти участки являются крайними западными), либо тем, что до окончательного перехода на массовое производства периоды массового производства сменялись периодами кустарного промысла.

В ходе археологических раскопок в погребении с нательным крестом № 105 был обнаружен жетон 1908 г., в погребении с крестом 232 две монеты 1749 и 1750 гг., а в безынвентарном погребении № 40 монета 1749 г. Обнаружение монет и жетона в погребениях в данном случае не способно прояснить проблему абсолютной и относительной хронологии сплавов крестов и этапов формирования некрополя, так как: 1) погребение № 105 с жетоном находится между рядов и могло появиться существенно позже большинства окружающих его захоронений. На основании этого факта можно лишь утверждать, что в самом начале ХХ в. жители Илимска еще помнили о том, что на этом месте было кладбище. Также возможно, что на некрополе сохранялись рельефные признаки могил, что позволило совершить захоронение 105 на незанятом участке. 2) информация о монетах в погребении 232 бесполезна, так как не известно месторасположение захоронения (на плане памятника две могилы с таким номером); 3) погребение 40 безынвентар-ное, поэтому монета из этого захоронения никак не соотносится ни с одним из сплавов нательных крестов, но могла бы дать информацию о хронологии этапов формирования некрополя, если бы было еще несколько таких прецедентов; 4) монеты могли попасть в могилу как целенаправленно при погребении, так и случайно при засыпке могилы. Иногда определить способ попадания монеты в могилу практически невозможно [15, с. 126, рис. 3; 5, с. 126, рис. 3].

Рис. 2. Разбивка раскопанной части некрополя Илимского острога на отдельные участки (1) и схематическое изображение разбивки (2)

Рис. 3. Этапы формирования некрополя Илимского острога

Таблица 2

|

Этап формирования некрополя |

Сплав |

Группа погребений |

Комментарий |

|

|

1 |

[Fe+] |

[Ag] |

У10 |

В этом месте размещается 10 захоронений из 19 с крестами из указанных сплавов, еще 4 погребения находятся на смежных участках У9 и У11. Вероятно, синхронные погребения остались за пределами раскопа к востоку и югу от него. Группа [Ag] сформировалась на этапе 1 и 2, так как ее ядро (8 из 15 захоронений) расположено на участках У9-10. Еще одним важным признаком является отсутствие захоронений на участках У1-2, что характерно исключительно для этапов 1 и 2 (это позволяет исключить этап 7). |

|

[1-3-1; 1-3-2] |

||||

|

[2-1-1; 2-1-2; 2-1-3] |

||||

|

2 |

[1-1-3; 1-2-2; 1-2-3] |

У6-9 |

В этом месте размещается 10 захоронений из 12 с крестами из указанных сплавов, еще 2 погребения находятся на смежных участках У5 и У10. Ядро погребений этого этапа расположено на периферии этапа 1, а периферия этого этапа расположена на месте ядра этапа 1, что позволяет сделать вывод о последовательной смене этапов 1 и 2. |

|

|

3 |

[0-3-2; 0-3-3] |

У4, У7-8 |

В этом месте размещается 12 захоронений из 17 с крестами из указанных сплавов. Ядро этого этапа частично пересекается с ядром этапа 2 и смещается на запад (У4). При этом резко снижается количество погребений на участках к востоку от ядра (У6, У9-10), которые являются ядром этапов 1 и 2. |

|

|

4 |

[2-0-0] |

[Fe-] |

У3-7, У9 |

В этом месте размещается 14 захоронений из 18 с крестами из указанных сплавов. Ядро этого этапа частично пересекается с ядром этапа 3 и смещается на север, а также на участок У5. Группа [Fe-] представлена 11 крестами, расположенными, в основном, на участках У4 и У6 (8 крестов). Эти участки являются ядром групп этапов 4-6. |

|

5 |

[3-0-0] |

У1, У3, У6, У9 |

Для этих этапов характерно смещение ядра на север и запад с частичным перекрытием ядра этапа 4. Для этапа 5 более характерно смещение в западном направлении относительно этапа 4, а для этапа 6 – на север относительно этапа 4. На имеющейся источниковой базе не представляется возможным определить последовательность этапов 5 и 6. |

|

|

6 |

[2-0-1; 2-0-2; 3-0-1; 3-0-2] |

У1-3, У6-7, У9 |

||

|

7 |

[0-2-3] |

У10 |

У этого этапа отсутствует ярко выраженное ядро. Захоронения группируются по краям исследованной части некрополя. Вероятно, ядро этого этапа осталось за пределами изученной части некрополя. |

|

|

[1-0-0] |

||||

Таблица 3

|

№ погреб. |

Cu, % |

Zn, % |

Sn, % |

Pb, % |

Ag, % |

Fe, % |

группа по металлу |

идентичные сплавы |

группа по месту |

|

|

162 |

56,84 |

2,7 |

0 |

2,36 |

38,1 |

0 |

Ag |

1 |

У9 |

|

|

256 |

56,7 |

1,93 |

0 |

2,97 |

38,4 |

0 |

Ag |

1 |

У8 |

|

|

184 |

66,48 |

31,99 |

0 |

1,35 |

0 |

0,18 |

Fe- |

3-0-1 |

2 |

У7 |

|

210 |

67,03 |

30,85 |

0 |

1,65 |

0 |

0,47 |

Fe+ |

3-0-1 |

2 |

У7 |

|

229 |

66,86 |

33,14 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3-0-0 |

3 |

У9 |

|

|

270 |

67,37 |

32,63 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3-0-0 |

3 |

У11 |

|

|

32 |

67,4 |

32,6 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3-0-0 |

4 |

У3 |

|

|

99 |

67,75 |

32,25 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3-0-0 |

4 |

У6 |

|

|

22 |

68,35 |

31,65 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3-0-0 |

5 |

У6 |

|

|

114 |

68,32 |

31,68 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3-0-0 |

5 |

У1 |

|

|

132 |

68,16 |

31,84 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3-0-0 |

5 |

У4 |

|

|

206 |

72,99 |

0 |

23,48 |

3,53 |

0 |

0 |

0-3-2 |

6 |

У7 |

|

|

241 |

72,02 |

0 |

24,72 |

3,26 |

0 |

0 |

0-3-2 |

6 |

У8 |

|

|

35 |

73,48 |

26,52 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3-0-0 |

7 |

У3 |

|

|

37 |

73,47 |

26,53 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3-0-0 |

7 |

У4 |

|

Окончание таблицы 3

|

334 |

73,82 |

26,18 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3-0-0 |

7 |

У3 |

|

|

327 |

74,47 |

0,58 |

19,55 |

5,4 |

0 |

0 |

1-2-2 |

8 |

У10 |

|

|

26 |

75,28 |

21,65 |

0 |

3,07 |

0 |

0 |

2-0-2 |

9 |

У6 |

|

|

178 |

75,1 |

21,48 |

0 |

3,42 |

0 |

0 |

2-0-2 |

9 |

У7 |

|

|

240 |

75,84 |

24,16 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3-0-0 |

10 |

У8 |

|

|

243 |

75,83 |

24,17 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3-0-0 |

10 |

У8 |

|

|

5 |

76,44 |

17,36 |

0 |

6,2 |

0 |

0 |

2-0-2 |

11 |

У6 |

|

|

239 |

77,23 |

16,49 |

0 |

6,28 |

0 |

0 |

2-0-2 |

11 |

У8 |

|

|

58 |

78,97 |

21,03 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2-0-0 |

12 |

У3 |

|

|

183 |

78,56 |

21,44 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2-0-0 |

12 |

У7 |

|

|

191 |

79,52 |

20,48 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2-0-0 |

13 |

У8 |

|

|

219 |

79,24 |

20,76 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2-0-0 |

13 |

У9 |

|

|

180 |

83,8 |

16,2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2-0-0 |

14 |

У7 |

|

|

259 |

84,14 |

15,86 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2-0-0 |

14 |

У5 |

|

|

268 |

84,15 |

15,85 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2-0-0 |

14 |

У11 |

|

|

11 |

85,23 |

14,77 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2-0-0 |

15 |

У6 |

|

|

54 |

85,69 |

14,31 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2-0-0 |

15 |

У4 |

значения, существенно превышающие средниесредние значениязначения, существенно ниже средних

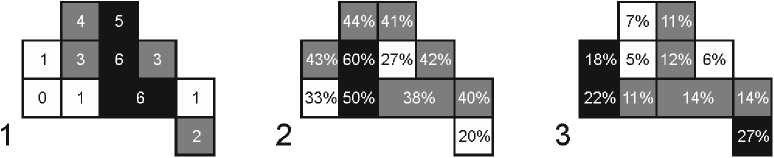

Рис. 4. Распределение отдельных категорий нательных крестов в пространстве некрополя Илимского острога.

1 – распределение нательных крестов из массовых сплавов;

2 – распределение погребений без нательных крестов;

3 – распределение нательных крестов из единичных сплавов

Этапы формирования некрополя Илимского острога

Нательные кресты из идентичных сплавов из некрополя Илимского острога

В монографии В.И. Молодина приведены данные о фактах перекрытия погребений (ярусные захоронения) [6]. Очевидно, что непотревоженные погребения, лежащие выше, являются более поздними. По одному такому факту зафиксировано на участках У2 и У4. Остальные 12 – на У5, У8, У10 и У11, то есть в южной части исследованного фрагмента некрополя. Особенно высокая концентрация таких захоронений на участках У10 и У11 (рис. 2). При этом плотность расположения могил в этой части кладбища невелика и позволяла совершать захоронения рядом с существующими могилами. Следовательно, жители острога целенаправленно совершали ярусные захоронения, руководствуясь, по-видимому, какими-то неизвестными нам традициями и представлениями. Так как такие погребения локализованы весьма компактно, то закономерным представляется вывод, что этот участок некрополя был специально выделен для захоронения людей из семей, в которых бытовали соответствующие традиции. Следовательно, среди жителей Илимского острога на определенном этапе существовала некая группа людей, которые практиковали погребальный обряд, существенно отличный от того, какого придерживалась основная масса жителей.

Если сопоставить данные о порядке совершения захоронений в ярусных погребениях (на участках У5, У8, У10–11) и сведения о составе сплавов крестов из этих могил, то можно сделать ряд наблюдений о погребальной практике той группы населения, которая оставила ярус- ные захоронения (рис. 5). Во-первых, погребения с крестами занимают верхние ярусы. Лишь в одном случае из 13 это не так (безинвентар-ное погребение 303 перекрывает погребения с нательными крестами 296 и 299). Во-вторых, погребения с крестами из массовых сплавов занимают верхние ярусы, перекрывая погребения с крестами из редких сплавов (три случая из четырех, когда в рамках одного ярусного захоронения встречаются кресты из редких и массовых сплавов), что свидетельствует о том, что кресты из редких сплавов наряду с безын-вентарными погребениями относятся к более ранним эпохам, чем кресты из массовых сплавов. Этот вывод нельзя распространить на всю исследованную часть некрополя, так как для кладбища в целом эта закономерность не проявляется: отсутствует факт уменьшения количества безынвентарных погребений и погребений с крестами из редких сплавов последовательно от этапа 1 к этапу 7 (рис. 4-2, 4-3).

Проведенное нами исследование позволяет прийти к важному для современной ставрогра-фии выводу о том, что планиграфический анализ распределения нательных крестов из определенных сплавов способен дать информацию об относительной хронологии рецептур металла. Выполнение аналогичных исследований на других ставрографических коллекциях и сопоставление их результатов с уже проведенными исследованиями позволит перейти к построению относительной хронологии сплавов нательных крестов в масштабах всей территории России.

Рис. 5. Ярусные захоронения Илимского острога

Список литературы Хронолого-планиграфический анализ состава сплавов нательных крестов илимского острога

- Боброва А.И. Нательные кресты с Тискинского могильника // Археология, этнография и антропология Евразии. 2004. № 4. С. 107-115.

- Волков Д.И., Коваленко С.В., Ермацанс Е.А., Палажченко А.И. Нательный крест из Албазинского острога: проблемы атрибуции // Археология, этнография и антропология Евразии. 2015. № 1. С. 73-80.

- Горохов С.В. История, проблемы, цели и перспективы анализа состава металла православных нательных крестов конца XVI-XIX веков в Сибири и на Дальнем Востоке // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История. Филология. 2018. Т. 17. № 7. С. 44-55.

- Горохов С.В., Бородовский А.П. Нательные кресты Умревинского острога // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2017. Т. 16. № 3. С. 98-107.

- Горохов С.В., Бородовский А.П. Некрополь Умревинского острога (Верхнее Приобье) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2018. Т. 46. № 2. С. 123-130.