Хроностратиграфические исследования среднего палеолита на памятнике Орхон-1 (Центральная Монголия)

Автор: Хаценович А.М., Рыбин Е.П., Олсен Д.В., Гунчинсурэн Б., Базаргур Д., Марченко Д.В., Клементьев А.М., Когай С.А., Шелепаев Р.А., Попов А.Ю., Кравцова А.С., Шевченко Т.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

Долина Орхона в Центральной Монголии является одним из тех редких регионов, для которых археологически подтверждается интенсивное заселение в палеолите. Здесь в 1980-х гг. обнаружены и изучены стратифицированные памятники Орхон-1, -7 и Мойлтын ам, найдены стоянки с экспонированным материалом - практически каждая выположенная площадка второй надпойменной террасы Орхона была заселена на протяжении как минимум 13 км берега, в верхнем плейстоцене. Поскольку памятники изучались несколько десятилетий назад, назрела необходимость получения новой серии дат, особенно для комплексов среднего палеолита, не обеспеченных надежными радиоуглеродными определениями. В 2018 г. были проведены раскопки памятника Орхон-1 с целью получения образцов для радиоуглеродного и ОСЛ-датирования.

Центральная азия, монголия, средний палеолит, хроностратиграфия

Короткий адрес: https://sciup.org/145144968

IDR: 145144968 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.174-178

Текст научной статьи Хроностратиграфические исследования среднего палеолита на памятнике Орхон-1 (Центральная Монголия)

Памятник Орхон-1 известен с 1983 г., когда было обследовано левобережье р. Орхон в Центральной Монголии (окрестности г. Хархорин в аймаке Увэр-хангай). В результате разведок было обнаружено 12 локаций на протяжении 12 км береговой линии Ор-хона. После произведения шурфовки наиболее перспективными были признаны памятники Орхон-1 и -7, их раскопки проводились в 1985–1989 гг. [Деревянко, Кандыба, Петрин, 2010].

Памятник Орхон-1 находится на второй надпойменной террасе одноименной реки (47°11’49.1’’ с.ш., 102°47’09.8’’ в.д.) на высоте 1 482 м над ур. м. и 12 м над урезом реки. Стоянка имеет юго-восточную экспозицию, располагаясь на пологой площадке террасы, примыкающей к скальным выходам. В 1989 г. было вскрыто 110 м2 площади памятника в раскопах 1 и 2, впоследствии объединенных, и в раскопе 3. Вскрытая стратиграфическая последовательность в раскопе 1-2 включала семь литологических слоев и два культурных горизонта, один из которых приурочен к верхней части слоя 4, а другой – к слою 6 [Деревянко, Петрин, 1990], за первый археологический горизонт были приняты 3 артефакта из слоя 3 [Кандыба, 2009]. Были получены две радиоуглеродные даты: 34 400 ± 600 л.н. для средней части слоя 4 и 38 600 ± 800 л.н. для слоя 5 [Деревянко, Кандыба, Петрин, 2010]. Несмотря на то, что горизонт находок приурочен к слою 4, авторами отмечалось их распространение вверх и вниз по разрезу, в слоях 3 и 5 соответственно [Деревянко, Петрин, 1990]. Этот археологический материал, залегающий выше образца, датированного 34 400 ± 600 л.н., был отнесен к среднему этапу верхнего палеолита [Кандыба, 2009]. Третий археологический горизонт залегал в слое 6, распространяясь на всю мощность его отложений, представляющих собой пойму древней р. Орхон [Деревянко, Петрин, 1990, рис. 2].

Среднепалеолитические комплексы, залегающие in situ в многослойных памятниках, известны лишь на пяти местонахождениях на территории Монголии: Харганын-Гол-5 (гор. 7-6), Орхон-1 (арх. гор. 3 раскопа 1-2), Орхон-7 (гор. 5 раскопа 3 и гор. 7 раскопа 1; гор. 5 раскопа 1, гор. 2-3 раскопа 2 и гор. 3 раскопа 3; гор. 6 раскопа 1, гор. 4 раскопа 2 и гор. 4 раскопа 3) [Кандыба, 2009], Мойлтын ам [Окладников, 1981; Деревянко, Кандыба, Петрин, 2010] и Цаган-Агуй (слои 5–13) [Деревянко и др.,

2000]. Комплексы памятников Харганын-Гол-5, Ор-хон-1 и Мойлтын ам включают острийный и отще-повый леваллуазские компоненты, в то время как средний палеолит на Орхоне-7 и пещере Цаган-Агуй представлен преимущественно отщеповыми индустриями с практически полным отсутствием леваллуазского и пластинчатого компонентов. В связи с появлением за последние пять лет новых данных из долин рек Толбор и Харганын-Гол-5, позволяющих пролить свет на культурную вариабельность и смену комплексов в период терминального среднего – начального верхнего палеолита, возникла необходимость в дополнительном датировании современными методами уже известных комплексов со всей территории Монголии. Первым этапом стало исследование памятника Орхон-1.

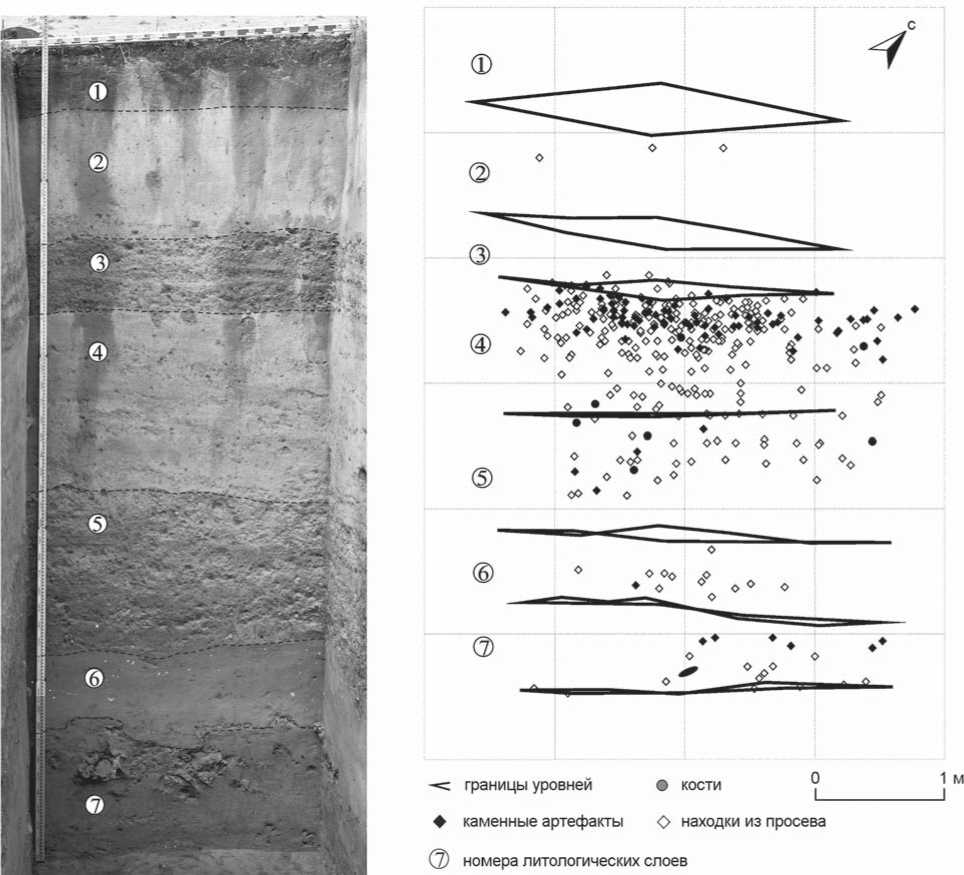

В 2018 г. был заложен раскоп площадью 6 м2, приуроченный с северо-запада вверх по склону к обрушившемуся в результате выпаса стад и оплывшему краю раскопа 1989 г. Стратиграфическая последовательность стоянки при первом цикле исследований в 1989 г. была изучена геологом С.В. Николаевым и детально опубликована [Деревянко, Николаев, Петрин, 1992]. Зачищенная стенка раскопа 1989 г. и контрольный перекоп пойменного аллювия слоя 7 позволили вскрыть шестиметровый стратиграфический профиль. В раскопе 2018 г. глубина северо-западной стенки составила ок. 5 м (рис. 1). В целом, стратиграфический профиль полностью совпадает с описанием, приведенным в опубликованной работе 1992 г. [Там же]:

слой 1 – современная почва, мощность 40–45 см;

слой 2 – серо-коричневый лессовидный суглинок, с включениями дресвы и щебня, мощность ок. 70 см;

слой 3 – гравий и дресва сланцев, сцементированных серо-коричневым суглиноком. В слое отчетливо прослеживаются два тонких прослоя лессовидных суглинков. В разрезе 1989 г. отмечались мерзлотные деформации [Там же], которые на стенке 2018 г. не прослеживаются. Границы слоя резкие, его мощность ок. 40 см;

слой 4 – светлый серо-коричневый суглинок, с переслаивающимися линзами песка, гравия и щебня кварца; мощность ок. 100 см;

слой 5 – дресва и гравий, сцементированные серо-коричневым суглинком, мощностью до 100 см. Отмечены слойки, которые могут быть

Рис. 1 . Разрез северо-западной стенки раскопа 2018 г. памятника Орхон-1.

связаны с мерзлотными деформациями. Кровля слоя более спокойная, процент гравийного материала ниже;

слой 6 – серовато-зеленый плотный иловатый суглинок, с частыми включениями белых крупных отдельных карбонатов, а также примазками гидроокислов железа. Подошва слоя сложена мелкими неокатанными обломками сланцев и песчаников. Гальки руслового аллювия, упоминающиеся в работе 1992 г. [Там же], не встречены. Мощность ок. 40 см;

слой 7 – коричневый плотный пойменный суглинок. К верхней части слоя приурочены крупные валуны. Встречаются включения белых крупных отдельных карбонатов. Мощность ок. 70 см.

Артефакты находятся во взвешенном состоянии. Однако крупные находки образуют читаемый в профиле горизонт залегания в верхней части уровня 176

4 (рис. 1), где концентрируются также и находки из просева (осколки, обломки, костные фрагменты менее 2 см по длинной оси). К нижней части данной концентрации приурочены две найденные кости. Ниже по разрезу крупные артефакты становятся единичными, а находки из просева практически равномерно распределены в нижней части уровня 4 и верхней части уровня 5. Таким же образом в верхней части уровня 5 залегают немногочисленные фаунистические остатки. В нижней части уровня материал отсутствует. В уровне 6 культурные остатки маркируются небольшим количеством находок из просева и одним крупным артефактом, располагавшимися в нижней части уровня. В уровне 7 прослеживается самостоятельный горизонт залегания крупных находок (рис. 1), чуть ниже которого появляются находки из просева, на этом же уровне зафиксирована челюсть копытного животного.

Если верхний археологический горизонт 2 по стратиграфическому положению совпадает с результатами 1989 г. и расположен в верхней части слоя 4, то ситуация со среднепалеолитическим горизонтом 3 не так однозначна. В 1990 г. стратиграфическое положение горизонта 3 отнесено к слою 6, а слой 7 описан как русловой галечник [Деревянко, Петрин, 1990]. В 1992 г. в опубликованном описании разреза выделяются слои 6 и 7, представляющие собой суглинковые отложения, к подошве которых концентрируются «включения выве-трелых неокатанных обломков сланцев,… а также ожелезненных галек руслового аллювия Орхона», и суглинки пойменной фации соответственно, однако положение археологического горизонта в этих отложениях не обозначено [Деревянко, Николаев, Петрин, 1992]. В последующих публикациях [Кандыба, 2009; Деревянко, Кандыба, Петрин, 2010] положение горизонта 3 определялось согласно предыдущему описанию, как локализованного в слое 6, а стратиграфия раскопа 1-2 соответствует опубликованной в 1992 г. [Деревянко, Николаев, Петрин, 1992]. При раскопках 2018 г. находки среднепале- олитического горизонта были приурочены к кровле слоя 7. Если ранее его хронология определялась старше даты 38 600 ± 800 л.н., полученной для слоя 5, то сейчас ожидаемый возраст среднего палеолита может относиться как минимум к ранней МИС 3 и древнее.

Находки культурного горизонта 2 мало выразительны и представлены отщепами и их фрагментами в количестве 85 экз.

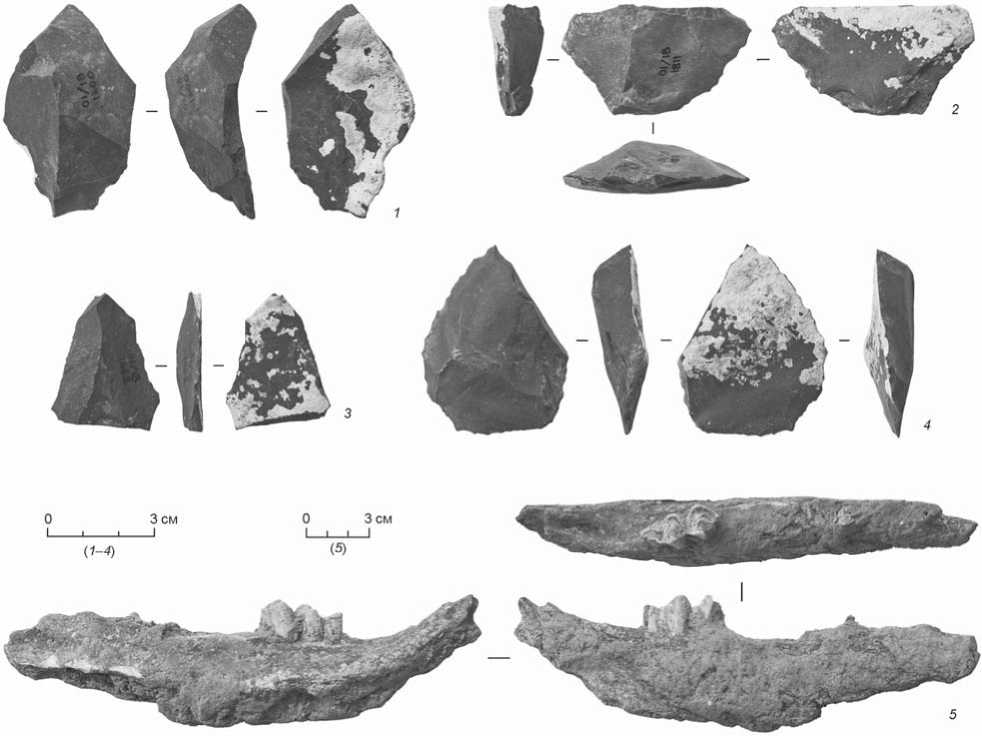

В культурном горизонте 3 было обнаружено 10 предметов, среди которых: краевой технический скол (рис. 2, 1 ), проксимальный фрагмент отщепа с двугранной площадкой (рис. 2, 2 ), дистальный фрагмент леваллуазского остроконечника (рис. 2, 3 ), остроконечник, оформленный ретушью на дистальной части отщепа (рис. 2, 4 ).

Низкая плотность арте фактов связана с тем, что раскоп 2018 г. был прирезан вверх по склону, где стратиграфическая колонка наиболее полная, но артефакты, как правило, рассредоточены вниз по склону. Тем не менее уровни культурных горизонтов по обнаруженным каменным изделиям удалось зафиксировать, что имело большое зна-

Рис. 2 . Артефакты и фаунистические остатки из культурного горизонта 3 (слой 7) памятника Орхон-1.

чение для корректного отбора образцов для ОСЛ-датирования.

Малочисленно сть фаунистических о статков не позволяет сделать полноценного анализа. Можно констатировать, что в уровне 4 имеются остатки лошади, а в 5 определение возможно только до семейства (остатки лошади или кулана). Неожиданной и важной является найденная в слое 7 нижняя челюсть с зубом (рис. 2, 5 ), несущая яркие черты морфологии быков. Однако эта челюсть несколько мельче, чем у первобытного бизона юга Сибири. С большой вероятностью можно отнести данный экземпляр к ископаемому байкальскому яку Bos (Poephagus) baikalensis , чьи челюсти на сегодняшний день достоверно не были известны. Эта находка не только открывает палеонтологические перспективы, но и позволит провести прямое радиоуглеродное датирование и решить проблему хронологического определения среднепалеолитического комплекса Орхон-1.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Список литературы Хроностратиграфические исследования среднего палеолита на памятнике Орхон-1 (Центральная Монголия)

- Деревянко А.П., Кандыба А.В., Петрин В. Т. Палеолит Орхона. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. - 384 с.

- Деревянко А.П., Николаев С.В., Петрин В. Т. Геология, стратиграфия, палеогеография палеолита Южного Хангая. - Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 1992. - 90 с.

- Деревянко А.П., Олсен Д., Цэвээндорж Д., Петрин В.Т., Кривої мамкин А.И., Брантингхэм П. Д. Мно

- гослойная пещерная стоянка Цаган Агуй в Гобийском Алтае (Монголия) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2000. - № 1 (1). - С. 23-36.

- Деревянко А.П., Петрин В.Т. Стратиграфия палеолита Южного Хангая (Монголия) // Хроностратиграфия палеолита Северной, Центральной и Восточной Азии и Америки: докл. междунар. симп. / АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т истории, филологии и философии. - Новосибирск, 1990. - С. 161-173.

- Кандыба А.В. Палеолит Южного Хангая (по материалам памятников Орхон-1, Орхон-7): автореф. дис.. канд. ист. наук. - Новосибирск, 2009. - 26 с.

- Окладников А.П. Палеолит Центральной Азии. Мойлтын ам. - Новосибирск: Наука, 1981. - 460 с.