Хроностратиграфия памятника Харганын-Гол-5 (Северная Монголия)

Автор: Хаценович А.М., Вольвах А.О., Рыбин Е.П., Гунчинсурэн Б., Шелепаев Р.А., Попов А.Ю., Болорбат Ц., Одсурэн Д., Вольвах Н.Е., Марченко Д.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

Многослойный объект Харганын-Гол-5 был обнаружен в долине одноименной реки в Северной Монголии в 2012 г. От места основной концентрации памятников Толборского археологического района его отделяет невысокий хр. Чагтагын-Нуруу, через который проходит перевал, соединяющий долины рек Их-Тулбэрийн-Гол и Харганын-Гол. Стоянка приурочена к делювиальному шлейфу, вытянутому с северо-запада на юго-восток на высоте 1000 м над ур. м. В 2017 г. был проведен отбор образцов для химического, морфоскопического и микроморфологического анализов отложений, а также изучен стратиграфический профиль с целью уточнения границ слоев и однородности некоторых из них. Предварительные данные указывают на отсутствие противоречий между хроностратиграфической схемой памятника и климатической шкалой региона в течение позднего плейстоцена.

Палеолит, монголия, стратиграфия, археологический горизонт, радиоуглеродное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145144876

IDR: 145144876 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Хроностратиграфия памятника Харганын-Гол-5 (Северная Монголия)

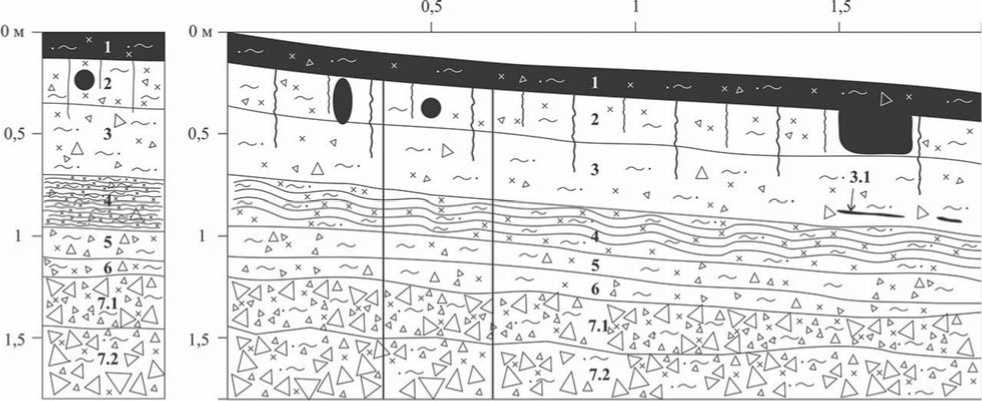

В 2012–2015 гг. на одном из притоков р. Селенги проводились раскопки памятника Харганын-Гол-5, давшего, помимо полной культурной последовательности для подразделов верхнего палеолита, небольшой ассамбляж, датирующийся терминальной фазой среднего палеолита с радиоуглеродным возрастом в интервале >50 – 43 тыс. л.н., первый для территории Северной Монголии. В 2017 г. был вскрыт стратиграфический профиль памятника для отбора образцов с целью проведения химического (рентгенофлуоресцентным методом), гранулометрического анализов, морфоскопии и морфометрии песчаных кварцевых зерен для реконструкции палеоклиматических условий аккумуляции отложений памятника. При отборе образцов была уточнена стратиграфия памятника на основе отложений, зафиксированных на восточной стенке раскопа (см. рисунок ).

Слой 1 (0–0,15 м) – гумусовый горизонт современной каштановой почвы (МИС 1), представленный супесью коричневой, карбонатной (вскипает при реакции с 10-процентным раствором HCl), слабо уплотнен, пронизан корнями современных растений. Нижняя граница ровная, переход в нижележащий слой четкий по цвету, плотности и смене гранулометрического состава. От границы слоя идут тонкие, шириной 1–3 мм, вертикальные и субвертикальные трещины усыхания, заполненные материалом слоя 1. Редкие включения дресвы и щебня. Слой залегает согласно склону. Мощность 15 см.

Слой 2 (0,15–0,35 м) – карбонатный горизонт современной почвы – лессовидный суглинок, легкий, белесо-серовато-коричневого цвета, более карбонатный, чем слой 1 (более активно вскипает), слабопористый, плотный, пронизан корнями современных растений. Встречается дресва и щебень до 3 см в поперечнике. Отмечены норы зем-лероев диаметром 15 см, заполненные материалом из слоя 1. В верхних 3–5 см слоя наблюдается концентрация мелкой карбонатной белоглазки. Слой без явной текстуры. Верхняя граница разбита субвертикальными тонкими трещинами усыхания шириной до 3 мм, заполненными материалом слоя 1 (по-видимому, современные). Среди клиньев выделяется две генерации: первая имеет глубину проникновения до 0,7 м, трещины расположены на расстоянии 15–20 см друг от друга; клинья второй группы секут слои до глубины 0,4 м и расположены между трещинами первой группы. Нижняя граница ровная, переход четкий по цвету и плотности. Слой имеет покровное залегание. Мощность 20 см.

Слой 3 (0,35–0,70 м) – лессовидный суглинок, легкий, опесчаненный, серовато-коричневый, карбонатный (вскипает, есть редкий псевдомицелий), плотный (менее плотный, чем слой 2), пористый; присутствуют корнеходы; пронизан корнями современной растительности; встречается дресва. Без явной текстуры. Единично присутствуют норы землероев диаметром до 7 см. В нижней части слоя на глубине 0,50–0,55 м справа встречаются красновато-охристые пятна и мелкие угли. Слой пронизан тонкими субвертикальными трещинами усыхания, заполненными супесью слоя 1. Граница слабоволнистая, переход отчетливый по смене текстуры и увеличению количества крупного материала. Слой залегает покровом на нижележащих отложениях. Мощность 25 см. В основании слоя выделен подслой 3.1.

Слой 3.1 (0,60–0,64 м) – гумусированный прослой, представленный фрагментарно в виде отдельных тонких линз мощностью от 1 до 4 см и неболь-

Стратиграфический разрез по восточной стенке раскопа. Харганын-Гол-5.

ших пятен диаметром до 1–2 см по восточной и южной стенкам раскопа, сконцентрированных на одном уровне. Представлен суглинком опесча-ненным темно-коричневато-серого цвета, уплотне-ным, слабопористым, карбонатным. Встречаются мелкие угли и обугленные корнеходы. К прослою приурочены красноватые и оранжевые охристые пятна диаметром до 0,5 см, осколки горных пород. В отдельных местах нижняя граница прослоя имеют красноватую окантовку.

Слой 4 (0,70–0,95 м) представлен чередованием слойков суглинка легкого, опесчаненного, светлосерого с белесым оттенком с более темными слойками суглинка опесчаненного, серовато-коричневого. Светло-серые слойки карбонатные, пористые, уплотненные; есть корнеходы; мощность слойков варьирует от 0,5 до 2,5 см. Серовато-коричневые слойки менее плотные, менее карбонатные, более опесчаненные, пористые, также есть корнеходы. Слойки залегают не горизонтально, имеют волнистую неравномерную текстуру, что может быть связано с облеканием ими крупных обломков. В слое встречаются включения песка, дресвы, мелкого и среднего щебня до 6 см поперечнике, разного петрографического состава. В данном слое их содержание больше, чем в вышележащих слоях. Пронизан корнями современных растений. Граница неровная, волнистая; наклон слоя согласно склону. Переход четкий по смене текстуры и плотности. Мощность слоя 30 см.

Слой 5 (0,95–1,10 м) – суглинок серовато-коричневый, карбонатный, слабо уплотнен (рыхлость за счет большого количества крупного материала), слабопористый. Включает большое количе ство дресвы и щебня разного петрографического состава, размером до 6 см. Граница неясная, волнистая; уклон по склону к долине; переход слабо заметен по цвету и по плотности. Мощно сть горизонта не выдержана по разрезу.

Слой 6 (1,1–1,2 м) – суглинок опесчаненный, серовато-коричневый с желтоватым оттенком, уплотнен (менее плотный, чем слой 5), карбонатный, слабопористый, много дресвы и щебня до 7 см. Граница неровная, волнистая; переход отчетливый по гранулометрическому составу. Мощность слоя не выдержана по расчистке.

Слой 7 (1,2–1,7 м) – делювиальный слой, визуально разделенный на две части по размеру обломков и по цвету заполнителя.

Слой 7.1 (1,20–1,45 м) – дресвяно-щебнистые отложения до 8 см в поперечнике, плохосортированные, непромытые; ориентировка большей части уплощенных обломков – ок. 30о к поверхности склона. Заполнитель представлен коричневато-светло-желтой супесью, слабо оглиненной, 224

карбонатной, рыхлой. Слой уплотнен, слоистость неясная. Выделяется несколько отдельных линз с концентрацией более крупного материала. Граница неровная, наклонная; переход по цвету заполнителя и укрупнению обломков.

Слой 7.2 (1,45–1,80 м). Преобладают дресвяно-щебнистые отложения до 8 см в поперечнике, встречаются отдельные отломы размером до 15–17 см. Слоистость неясная, сортировка материала плохая, непромытый. Заполнителем является рыхлая карбонатная желтовато-светло-коричневая супесь.

В разрезе по восточной стенке все слои имеют наклонное залегание к долине, вниз по склону их мощности уменьшаются. В разрезе по южной стенке слои в расчистке лежат субгоризонтально, мощности и основные характеристики состава и строения отложений в целом сохраняются. Для установления генезиса и условий, сопровождавших процесс осадконакопления, по слойно отобраны образцы для проведения анализа методом морфоскопии песчаных кварцевых зерен. Согласно предварительному полевому описанию, слои 1–3 имеют эоловое происхождение, что подтверждается их цветом, типом отложений и покровным залеганием. Слои 1 и 2 представляют собой профиль современной голоценовой почвы, сформировавшейся на лессовидном суглинке слоев 2, 3. Наличие системы тонких трещин усыхания свидетельствует об эпизоде аридизации. Слой 4 по морфотипическим признакам выделяется среди остальных слоев, главным образом за счет своей полосчатой текстуры. Различие в цвете слойков данного слоя, по-видимому, связано с разницей в гранулометрическом со ставе и неодинаковой степенью окарбонатизированности отложений, что может быть связано с большей или меньшей аридностью обстановки формирования. Светлосерые слойки более карбонатные и имеют более легкий механический состав, чем серовато-коричневые. Это может свидетельствовать об их осадконакоплении в более сухих условиях. В данном слое возрастает содержание обломочного материала, что говорит о большем участии склоновых процессов. По предварительным данным, формирование отложений проходило за счет эоловых и делювиальных процессов. Возрастание доли крупного материала в нижележащих слоях 5 и 6 вместе со слабой пористостью самих отложений позволяют предположить, что на их формирование в большей степени влияли делювиальные процессы. Слой 7 представляет как минимум две фазы делювиальных процессов.

Каждый литологический слой соответствует археологическому горизонту. Горизонты 1

и 2 содержат смешанный разновременной материал от раннего верхнего палеолита (долгое время остававшийся экспонированным) до бронзового века. Горизонт 3 представляет финальную стадию верхнего палеолита, датируемую 15 440– 15 240 кал. л.н. – временем, совпадающим с холодным событием Хайнрих 1. Свидетельства присутствия человека в это время на других стоянках в бассейне р. Селенги являются косвенными, они обнаружены на памятниках Толбор-4, -15 и -16, в слоях, залегающих выше хронологической отметки в 19–17 тыс. кал. л.н.

Маркеры аридизации в слое 3 памятника Харганын-Гол-5 в виде трещин усыхания были отмечены в предположительно синхронных слоях на вышеуказанных стоянках. В целом, это говорит об активном освоении региона в прохладных аридных условиях в финале верхнего палеолита. Анализ индустрий этого времени указывает на существование единого технокомплекса с развитым микрорасщеплением.

Горизонт 4, для которого нет радиоуглеродных определений, исходя из стратиграфического положения и характеристики каменного инвентаря мог сформироваться в течение последнего максимума оледенения: генезис литологического слоя 4 и его полосчатая (ламинарная) структура могут указы- вать на значительные климатические флуктуации. Этот своеобразный археологический комплекс содержит геометрические изделия в виде трапеций и мелкопластинчатую индустрию, имеющую типологические связи с комплексами горизонта 3 Толбора-4, горизонта 4 Толбора-16, горизонта 2 Толбора-21, датируемыми интервалом 19–17 тыс. кал. л.н.

Слои 5–7 формировались в условиях делювиальных процессов, что обусловило неясные границы между ними. Даты, полученные для слоя 5, в интервале 35 500–42 000 кал. л.н., вместе с типологической характеристикой ассамбляжа, позволяют отнести комплекс к раннему верхнему палеолиту, вероятно, с компонентом начального верхнего палеолита. На это время приходится период относительно благоприятной климатической обстановки с затяжными теплыми стадиалами. Слои 6 и 7 содержат комплекс среднего палеолита; их даты в интервале >50 – 46 тыс. кал. л.н., указывают на хронологический перерыв с вышележащими слоями в 4 тыс. лет.

Работа выполнена в рамках проектов РФФИ № 17-06-00591А, 16-05-00371_а.