Художественная резьба на обугленных деревянных предметах из памятников раннего железного века

Автор: Мыльников В.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

Деревянные археологические предметы с художественной резьбой - важный исторический источник по культуре и духовному миру древних людей. Кроме художественной и культурно-исторической ценности, они хранят на своих поверхностях уникальную информацию о технологии деревообработки, в частности о первичных и вторичных операциях по резьбе. Особую ценность в плане извлечения специфической информации имеют предметы, подвергшиеся воздействию огня. Несмотря на проведенные в разное время комплексные исследования, этот многоплановый исторический источник ни разу не изучался на предмет технологии деревообработки. Данные по технологии художественной резьбы, впервые полученные в результате комплексного анализа резных изображений на горелом, обугленном дереве, уникальны.

Сибирь, ранний железный век, таштыкская культура, деревянные предметы, художественная резьба, технологические и конструктивные особенности

Короткий адрес: https://sciup.org/145144904

IDR: 145144904 | УДК: 903.074

Текст научной статьи Художественная резьба на обугленных деревянных предметах из памятников раннего железного века

Изучение древних технологий – одно из важнейших направлений исследований в археологической науке. Древняя деревообработка – составная часть основных отраслей древних технологий. Изучение особенностей изготовления деревянных предметов в раннем железном веке показывает все тонкости этого мастерства, раскрывает секреты де-ревообработчиков и предоставляет полный объем информации о конкретном артефакте [Мыльников, 2008, 2014].

Разнообразные тончайшие изображения на горелом дереве, выполненные в технике резьбы ножом, представляют изобразительную традицию на- селения Минусинской котловины на позднем этапе таштыкской культуры в V–VII вв., в период строительства склепов [Панкова, 2011, с. 3]. Несмотря на проведенные в разное время комплексные исследования, этот многоплановый исторический источник ни разу не изучался на предмет технологии деревообработки. Неудовлетворительная сохранность деревянных предметов из-за сильного воздействия огня, в результате которого они потеряли видимые невооруженным глазом следы обработки, не давала повода для этого.

В 2012 г. с любезного согласия хранительницы Государственного Эрмитажа в г. Санкт-

Петербурге канд. ист. наук С.В. Панковой были впервые выполнены специальные исследования серии деревянных планок с резными изображениями из раскопок 1968 г., обнаруженных в сгоревшем склепе № 1 на памятнике Тепсей III таштыкского времени [Грязнов, 1979]. Планки представляли собой побывавшие в огне и обуглившиеся до черноты узкие дощечки, состоящие из многих отдельных фрагментов, соединенных между собой в единое целое при помощи клея и черного тонирующего наполнителя (рис. 1, 1 ). Невооруженным глазом даже при хорошем освещении с большим трудом можно было разглядеть, а точнее, угадать отдельные изображения, нанесенные тончайшим лезвием какого-то инструмента. Для получения более или менее ясной картины всех изображений на каждой плоскости был применен комплекс методов: бинокулярная микроскопия, трасология, макросъемка, фотоаналитический метод, сравнительный анализ, эксперимент. Каждый из них дал свои результаты. Наиболее информативными в плане выявления признаков деревообработки в целом и резьбы по дереву в частности оказались специальная макросъемка и фотоаналитический метод, впервые примененный мною в 1994 г. при атрибуции внутреннего сруба из кургана 1 могильника скифского времени Пазырык [Мыльников, 1999, с. 3–4, 29].

Макросъемка в низко направленном (косом) свете заключалась в освещении предмета достаточно ярким контрастным источником света, установленным под очень низким (менее 30°) углом по отношению к снимаемому объекту. Предмет для выявления максимально детализированного рисунка и следов обработки медленно вращался вокруг своей оси, пока не находилось его нужное положение. Фотофиксация производилась установленной на штатив цифровой зеркальной фотокамерой, оснащенной макрообъективом, с разными экспозициями. Контроль осуществлялся по дисплею камеры и в программе Photoshop на мониторе компьютера.

Фотоаналитический метод состоял в визуальном изучении предельно увеличенного участка съемки с целью получения дополнительной (кроме бинокулярной микроскопии) максимальной информации о следах, оставленных обрабатывающим инструментарием, по характеру которых вкупе со сравнительно-типологическим методом и экспериментальными данными можно составить сведения о само́ м инструменте и операциях, осуществленных им.

При помощи бинокулярной микроскопии, сравнительно-типологического метода и экспериментальных данных установлено, что следы, оставленные инструментом, имеют вид порезов различной глубины и конфигурации. Сравнительный ана-374

лиз конфигурации следов на обгоревших планках с оригинальными артефактами хорошей сохранности с четкими следами обработки из синхронных памятников и данные многолетних экспериментальных работ по резьбе по дереву, проведенных нами ранее [Мыльников, 2011, с. 104–114], позволили определить вид инструмента. Это нож с очень тонким и остро отточенным лезвием.

В результате изысканий были выявлены следующие виды резьбы ножом.

Прямолинейная (геометрическая) двугранно-выемчатая осуществлялась в основном двумя прямыми неглубокими линиями-прорезями, которые выполнялись двумя последовательными непрерывными режущими движениями лезвия ножа, направленными под острым углом друг к другу (рис. 1, 2–6 ). Первая линия проводилась резчиком по предварительно намеченному острием шила рисунку или на глаз, вторая проводилась рядом так близко, чтобы из прорези вылезала тонкая стружка. В результате чего получившийся плоскорельефный рисунок становился более четким.

Криволинейная двугранно-выемчатая выполнена в той же технике, только дугообразными движениями различного профиля. Она сложнее, красивее и художественнее, чем прямолинейная геометрическая (рис. 2, 1–3 ) и требовала от резчика определенной наработки мастерства.

Скобчато-выемчатая исполнена тоже двумя направленными друг к другу движениями лезвия ножа, но уже короткими и под тупым углом друг к другу с большим захватом древесины из выемок (рис. 2, 4 ). Рисунок получался более рельефный и приобретал некий объем.

Прорезная (граффити, прочерчивание) осуществлена одним режущим движением лезвия ножа на небольшую глубину, и потому очень тонкие линии на обгорелом дереве трудно различимы без помощи специальных приборов (рис. 2, 5 ).

Все найденные при раскопках склепа 1 из памятника таштыкской культуры Тепсей III на Енисее артефакты обожженного дерева в виде планок хранят на своих поверхностях следы резьбы ножом мастерами-резчиками, создавшими уникальные тончайшие изображения. В культурном плане резьба по дереву классифицируется как художественная. Технико-технологические изыскания, направленные на изучение слабо различимых невооруженным глазом изображений на этих черных от воздействия огня и копоти деревянных предметах, оставленных режущими металлическими инструментами, заключались в многоплановом всестороннем их исследовании с применением ряда аналитических методов. Эти изыскания позволили выявить характерные особенности следов обработки и вы-

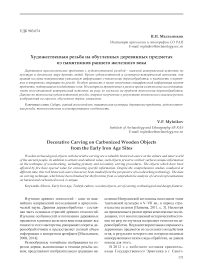

Рис. 1. Деревянные обугленные планки с резьбой с памятника таштыкского времени Тепсей III, склеп 1. Фото В.П. Мыльникова.

1 - планки и фрагменты планок при обычном способе фотофиксации; 2, 3 - планка № 7, прямолинейная (геометрическая) двугранно-выемчатая резьба при специальной макросъемке (прорисовка по: [Грязнов, 1979]); 4, 5 - планка № 1, прямолинейная (геометрическая) двугранно-выемчатая резьба при специальной макросъемке (прорисовка по: [Грязнов, 1979]); 6 - планка № 4, не обнаруженный ранее фрагмент, прямолинейная двугранно-выемчатая резьба в сочетании с криволинейной (прорисовка С.В. Панковой).

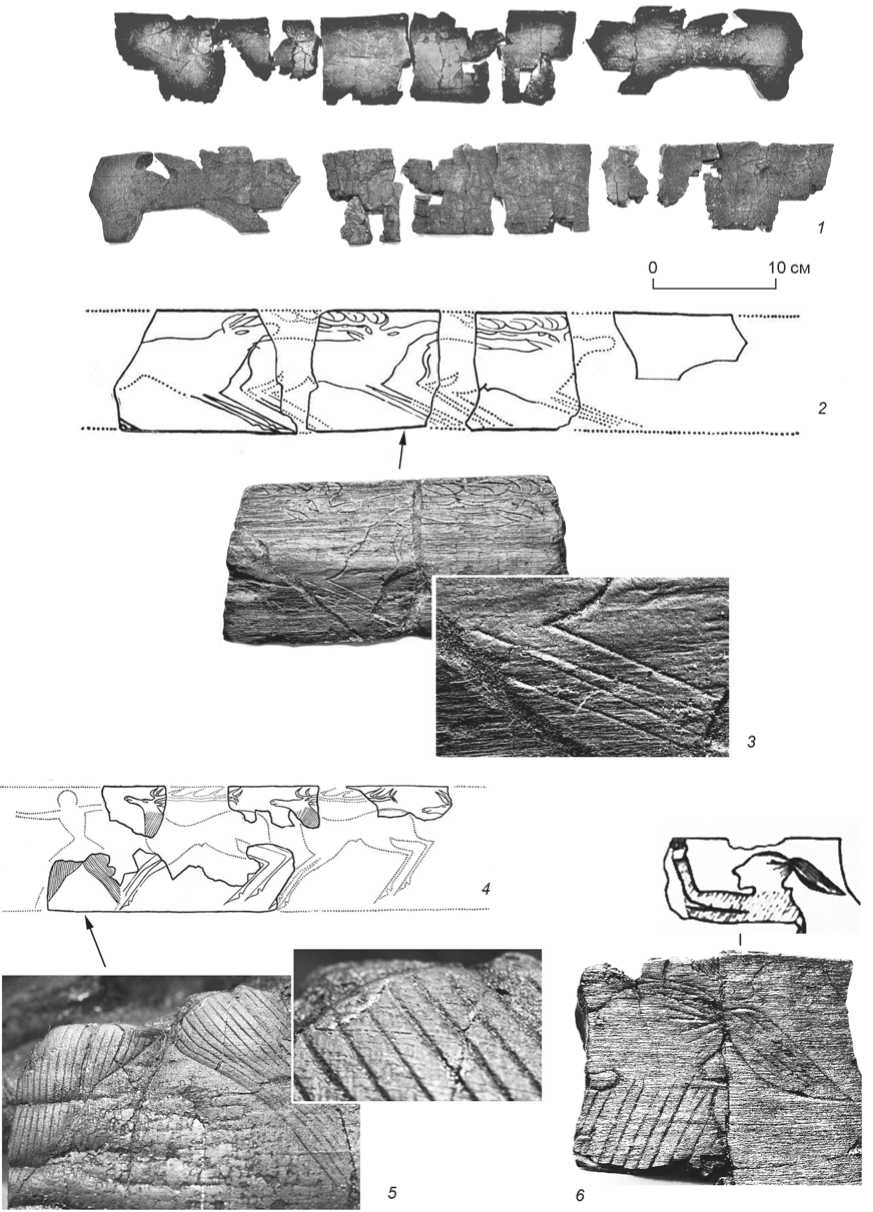

Рис. 2. Деревянные обугленные планки с резьбой c памятника таштыкского времени Тепсей III, склеп 1. Фото В.П. Мыльникова.

1, 2 - планка № 2, криволинейная двугранно-выемчатая резьба (прорисовка по: [Грязнов, 1979]); 3 - планка № 1, криволинейная двугранно-выемчатая резьба (прорисовка по: [Грязнов, 1979]); 4 - планка № 7, скобчато-выемчатая резьба (прорисовка по: [Грязнов, 1979]); 5 - планка не пронумерована, прорезная (граффити, прочерчивание); 6 - не обнаруженное ранее изображение с криволинейной двугранно-выемчатой резьбой.

делить четыре вида резьбы ножом: прямолинейная (геометрическая) двугранно-выемчатая, криволинейная двугранно-выемчатая, скобчато-выемчатая, прорезная (граффити).

В целом можно констатировать, что обугленные деревянные предметы, на поверхности которых невооруженным глазом невозможно выявить характерные особенности следов обработки, после комплексных исследований с применением ряда аналитических методов проясняют общую картину и дают много дополнительной ценной информации. После проведения описанных выше процедур исследователь может зафиксировать даже не выявленные ранее следы обработки и получать вполне читаемые изображения (рис. 2, 5, 6 ).

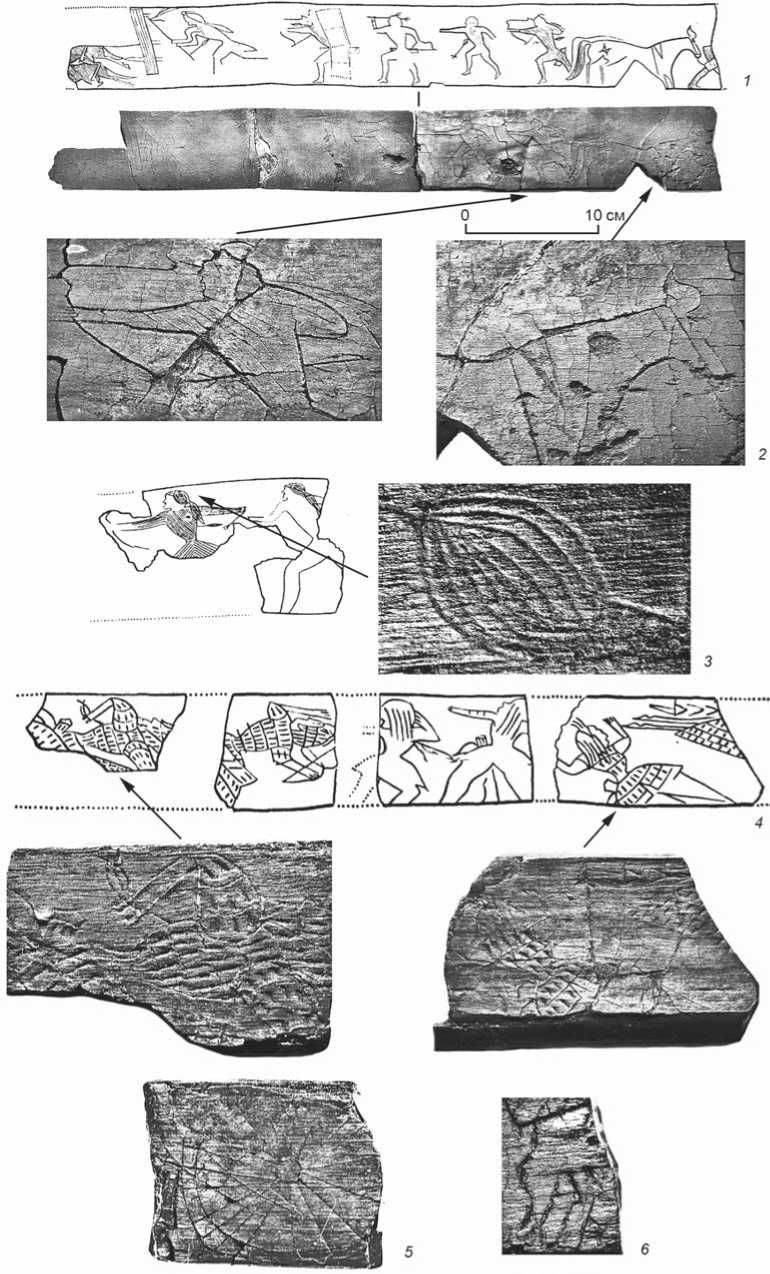

В начале 2016 г., ко мне обратился автор раскопок в 2014 г. сгоревшего склепа из кургана памятника раннего железного века Шестаково-3 П.В. Герман (г. Кемерово) с просьбой провести комплексный анализ коллекций разнообразных по функциональному назначению горелых деревянных артефактов из этого памятника. В ходе изысканий было получено много новой ценной информации не только по резьбе, но и в целом по всему комплексу направлений деревообработки. Эти исследования подтвердили правильность примененной нами ранее методики проведения специальных исследований обугленных деревянных артефактов раннего железного века.

Список литературы Художественная резьба на обугленных деревянных предметах из памятников раннего железного века

- Грязнов М.П. Таштыкская культура // Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее. -Новосибирск: Наука, 1979. - С. 89-145.

- Мыльников В.П. Обработка дерева носителями пазырыкской культуры. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. - 220 с.

- Мыльников В.П. Деревообработка в эпоху палеометалла (Северная и Центральная Азия). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН СО РАН, 2008. - 364 с.

- Мыльников В.П. Резьба по дереву в скифское время (Северная Азия). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. - 188 с.

- Мыльников В.П. Изучение археологических деревянных предметов (погребальные памятники Алтая и сопредельных территорий). - М.: ИА РАН, 2014. - 160 с.

- Панкова С.В. Таштыкские гравировки (сюжетно-стилистический анализ и историко-культурная интерпретация: автореф. дис.. канд. ист. наук. - Санкт-Петербург, 2011. - 27 с.