Художественно-педагогические традиции в жизни и творчестве народного художника России Петра Тимофеевича Стронского

Автор: Лысенко А.С.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Духовное наследие и культура

Статья в выпуске: 2, 2023 года.

Бесплатный доступ

На примере народного художника Российской Федерации, академика Российской академии художеств Петра Тимофеевича Стронского анализируется процесс становления и развития творческой личности в семейной и педагогической среде. Осмысление влияния художественно образовательной традиции на гармоничное развитие художественного таланта и его дальнейшую способность к трансляции творческого опыта, художественного мастерства и культурной традиции новым поколениям страны, обуславливают научную актуальность данного исследования.

Династия художников, искусствоведение, искусство России, преемственность творческой традиции, сообщество художников, художественная педагогика, психология искусства, культурная трансмиссия, теория искусства

Короткий адрес: https://sciup.org/170200497

IDR: 170200497 | УДК: 7.03 | DOI: 10.34685/HI.2023.41.2.012

Текст научной статьи Художественно-педагогические традиции в жизни и творчестве народного художника России Петра Тимофеевича Стронского

Пётр Тимофеевич Стронский является автором станково-живописных картин, монументально-живописных проектов и скульптурно-архитектурных ансамблей. Позитивный социокультурный вклад П.Т. Стронского в развитие современного реалистического искусства достойно отмечен званием Народного художника Российской Федерации, а также статусом действительного члена Российской академии художеств. Одним из наиболее значимых дел жизни Петра Тимофеевича Строн-ского является президентство в Международной академии культуры и искусства1, элитарной твор- ческой организации, несущей своей деятельностью идеи Российской реалистической школы изобразительного искусства в мировое культурное пространство.

Любой значимый процесс во всех областях человеческой жизнедеятельности имеет фундаментальную основу и развивается путем преемственности и совершенствования опыта, передаваемого из поколения в поколение. В сфере изобразительного искусства знание о принципах и методиках создания изобразительной работы также передаются от учителя к ученикам.

Общее идейное и стилистическое направление учеников мастера искусства, воспитание учителем своих преемников, унаследовавших не только методическую и культурную, но и педагогическую систему можно назвать школой искусства. Творческая деятельность, осуществляемая человеком обособлено, вне правил школы, в подавляющем большинстве случаев дает отрицательный результат. Изучение жизнедеятельности П.Т. Стронского, художника, добившегося успеха, как в творческой, так и в социальной сфере, может стать полезным примером для понимания общей концепции гармоничного развития творческой личности.

Освоение профессии художника, к которой Петр почувствовал призвание в детские годы, получило в семье Стронских родительскую поддержку. Социальный институт семьи с ее устоями и внутренней организацией, является одним из важных базовых факторов влияния на личностное и профессиональное формирование человека. Деятельная забота родителей или же ее отсутствие к избранной ребенком профессии, оказывает значимое влияние на момент успешности и на качество прохождения пути к достижению профессионального успеха.

С практической точки зрения, для Петра Тимофеевича Стронского профессии военного и спортсмена могли быть более понятны и согласованы с наследственным аспектом, так как семья Стронских имеет биографические страницы, составленные доблестными предками-офицерами военно-морского флота России2. Поэтому выбор П.Т. Стронским нового профессионального и жизненного пути явился переломным моментом в семейной истории.

Здесь необходимо отметить, что осознание и принятие момента отличительности жизненных алгоритмов творческой личности является особенно актуальным как для первого поколения людей искусства, так и для их родственников. Изучая характерные черты жизни художника, К.Г. Юнг писал: «Биографии великих художников отчетливо показывают, что потребность творить не только бывает очень сильна, но и влияет на их человеческие качества, все подчиняя работе, даже в ущерб здоровью и простому человеческому счастью»3.

Расположенность отца к выбору сыном неведомой профессии явилась важным импульсом для начала творческой карьеры П.Т. Стронского. Такие индивидуальные психологические черты отца художника, Тимофея Петровича Стронско-го, как непредвзятость суждений об изучаемом вопросе, умение объективно оценивать жизненные взгляды собеседника, возвели его из статуса районного тренера по боксу в разряд спортивного эксперта, судии Всесоюзного значения. Значимым фактором, повлиявшим на мировоззрение сына и отца, явилось общение с художниками, фронтовыми друзьями Т.П. Стронского, посещавшими боксёрский зал. Судьбоносный момент наличия старших по возрасту профессиональных авторитетов привел Петра к первым осмысленным шагам в искусстве.

Мать П.Т. Стронского, Аделаида Васильевна Стронская (Солодовникова), учитель русского языка и литературы, обладала базовыми знаниями в сфере теории искусства. Зная из изученной литературы о высоком коэффициенте возможности присутствия бытовых трудностей в жизни художника, Аделаида Васильевна предлагала сыну избрать профессию архитектора. Так как взгляды членов семьи в обсуждаемом вопросе не были однополярными, было вынесено решение обратиться за советом к художнику-педагогу. Преподаватель Уссурийской художественной школы, Евгений Константинович Самбурский, увидевший в работах Петра яркий дар художника — цветовика, произнес: «вот и будешь привязывать пятиэтажки к земле. Иди в живописцы, оставишь след, добрую память»4. Этот совет явился решающим в семейном выборе.

Профессиональное художественное образование П.Т. Стронский начал в Детской художественной школе Уссурийского городского округа. Алла Маратовна Гринченко, являющаяся директором этой школы по наши дни, умела добиваться действенного практического результата путём внедрения широкого спектра педагогиче- ских средств, что является ее высокой учительской заслугой. Вместе с практическими знаниями по живописи и рисунку, педагогическая система А.М. Гринченко заложила в эстетическое развитие Стронского крепкие основы общекультурного мировоззрения.

Художественное образование, полученное Стронским во Владивостокском художественном училище, повлияло на многие пути развития его дальнейшего творчества. В отличие от популярного в те годы увлечения соучениками модернистическими направлениями в искусстве, Стронский искал связи с традицией Российского академического искусства. Изучение лаконичного художественного языка в графическом строе произведения, сочетаемого с контролируемой колористической экспрессией, стремление к композиционной уравновешенности работ — эти качества ясно характеризуют и выделяют сохранившееся ранние работы П.Т. Стронского. В студенческом периоде его творчества особенно ярко выделяются такие работы как жанровая композиция «На фронт», написанная на втором курсе училища и, учебная постановка «Натюрморт с апельсинами», в которой юный художник талантливо сочетает академические аспекты живописи с элементами стиля, характерными для постимпрессионизма.

Также в эти годы Стронский начинает изучать искусство скульптуры под руководством Э.Н. Бар-сегова, педагогической миссией которого была не только передача своему ученику методических и технологических приемов данного вида искусства. Мастер скульптуры раскрыл своему студенту глубокое понимание смысла и возможностей скульптуры. Поэтому вместе с живописью, скульптурные проекты Стронского5 имеют значимое место в творческой биографии художника.

Серьезное влияние на творческое становление П.Т. Стронского оказала учеба в Дальневосточном институте искусств. Учитель Строн-ского, профессор Кирилл Иванович Шебеко6, выдающийся живописец Приморья, получил художественное образование в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина АХ СССР (ИнЖСА) 7, в батальной мастерской профессора Р.Р. Френца. В своем личном творческом направлении он сочетал академические знания с пуантелистическим направлением живописи. К.И. Шебеко передал своему ученику глобальные знания в области академического искусства вместе с широтой творческих взглядов.

С интересом исследуя вопросы изобразительного искусства, во время учебы Стронский открывал для себя пласт творчества представителей «Сурового стиля». Картины Т.Т. Салахова, В.И. Иванова, П.П. Оссовского, Ю.Е. Попкова вызывали у молодого художника искренний восторг и аналитический интерес. Идейный момент обострённости сюжетной линии, цветовая сдержанность, символизм художественного языка произведений шестидесятников, — эти аспекты искусства оказались близки творческому мировоззрению Стронского. Ориентация многих концепций художников "сурового стиля" на синтез с древнерусской иконной живописью8 усиливала у молодого живописца духовное созвучие с данным творческим направлением. Вышеприведённые черты художественных произведений были усвоены Стронским в его творчестве и потом получили отображение в определенных сериях его живописных работ.

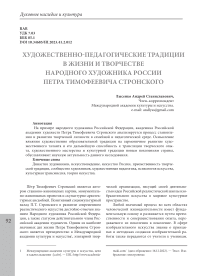

Успешно сдав экзамены в Московский Государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова, П.Т. Стронский учится в мастерской монументальной живописи профессора Юрия Константиновича Королёва. В этот период творческого становления Стронский ял получения возможности создавать работы, которые объединяли бы монументальную художественную форму с общественно-полезным идейным содержанием. Он вдохновенно занимается практическим изучением Древнерусской живописи, в рамках учебной программы копируя фрески известных памятников культурно- го наследия России. Вместе с этим, Стронский внимательно слушал лекции по истории русского искусства Н.Н. Третьякова9, сообщавшие студентам глубокое понимание изучаемого предмета. Совокупность теоретических знаний в области Древнерсского искусства, совмещённых с художественным мастерством дали свой первый успешный практический результат при работе Стронского над росписями Храма Христа Спасителя10.

Фото 1. П. Т. Стронский на росписях храма Христа Спасителя. 1999 г.

Позже, по прошествии многих лет, Строн-ский вновь возвращается к традиции иконной живописи. Этот процесс находит масштабное отображение в иконописном проекте художника для морской пехоты каждого флота России11.

Фото 2. П.Т. Стронский. Танец в станице Ильинка. Холст-масло. 100х120 см. 2020 г.

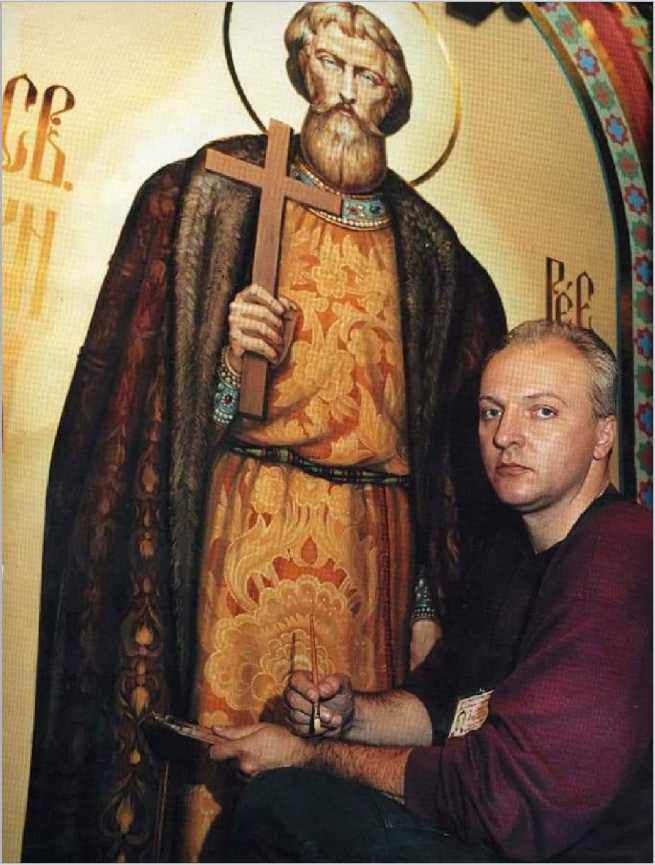

Обращение к идеям и формам Древнерусской живописи неотъемлемо присутствует в творчестве Стронского. Влияние иконной и фресковой живописи прослеживается во многих станковых картинах художника, как учебного, так и самостоятельного периода творчества. Стилистические черты и элементы древнерусского искусства улавливаются в графической структуре и цветовых решениях таких его работ, как «Реставраторы», «Автопортрет», «Танец в станице Ильинка», «Соловецкий монастырь», «Девушки и птицы», «У древних развалин».

Фото 3. П. Т. Стронский. Соловецкий монастырь. 60x81 см.

Холст- масло. 1990 г.

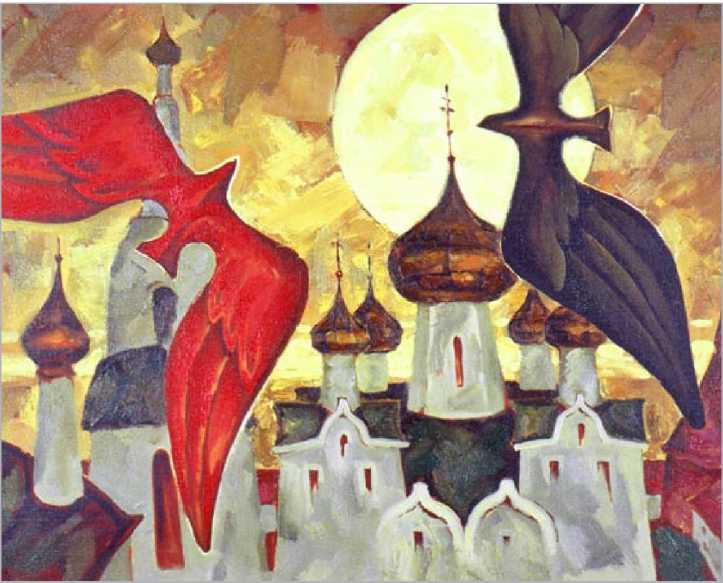

Фото 4. П. Т. Стронский. У древних развалин. 80x90 см. Холст- масло. 1989 г.

В жизни П.Т. Стронского наряду с учителями художественно-педагогических заведений и известными художниками, общение с которыми оказало действенное влияние на его искусство, важную роль начинает играть момент следования личному художественному идеалу, кумиру, которым является Поль Сезанн. Оттенки языка живописи, ассоциирующиеся со стилем известного французского художника, предусмотрено и уместно употребляются Стронским в личном искусстве, особенно в пейзажной живописи. Большое значение в данном процессе сыграло и влияние на Стронского творческих воззрений старшего поколения дальневосточных худож-ников12. Сам Стронский находит основы своего творческого увлечения в географии места рождения. В одном из интервью он говорит: «То, что я люблю импрессионизм — это влияние Дальнего Востока. У нас там многие художники увлекались импрессионизмом, географически это одна параллель с Крымом, природа яркая, субтропическая, как во Франции, поэтому такие же цвета, повышенная эмоциональность в живописи были характерны для меня как для выпускника Дальневосточного института искусств»13.

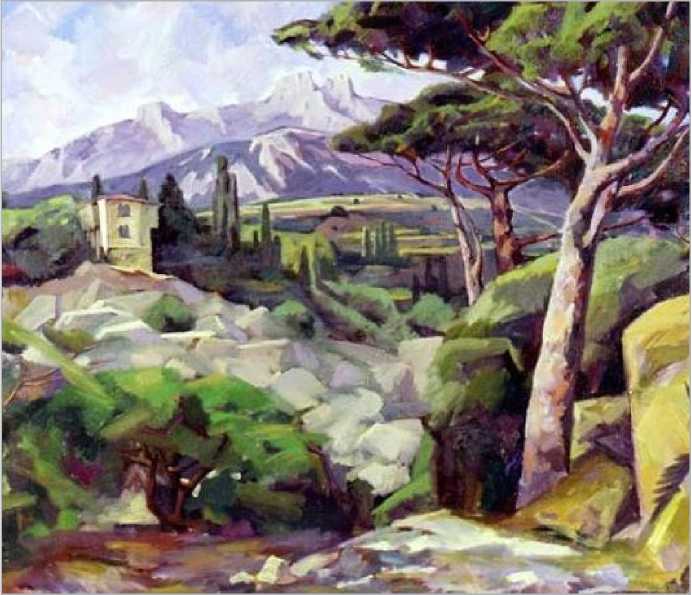

Необходимо отметить, что употребление Стронским стилистики сезаннизма является не подражанием, но средством обогащения многогранного личного творчества, основанного на таланте, долгом обучении и понимании традиции академической школы живописи и истории искусства. Эта творческая линия нашла свое акцентированное отображение в сериях картин, написанных на пленерах Международной академии культуры и искусства в Словакии в период с 2004 по 2020 гг., и, в таких пейзажных произведениях разных периодов творчества как «Крымская деревня», «Приморский поселок», «Дорога на Алупку», «Замок в Бецкове». Данные работы ясно показывают, что при ориентации на идеальный образ, заданный себе в бессознательном, Стронский мастерски оперирует самостоятельными идеями и средствами искусства.

Фото 5. П. Т. Стронский. Дорога на Алупку. 82x101 см.

Холст, масло. 1991 г.

Искусство Стронского, вместе с осуществляемыми им социокультурными проектами, имеет позитивное влияние на эстетическое и патриотическое воспитание Российского общества, также оно является инструментом международной культурной дипломатии. Важно отметить, что многие родственники Стронского, воодушевленные его состоятельностью в культурной и социальной сфере, избрали для себя профессию художника. Вовлеченность нескольких представителей рода Стронских в единый профессиональный процесс вполне имеет право называться династией. Здесь передача культурного знания исходит от мощного влияния основателя династии как на современников, так и на его родных. Явления подобного характера являются исторически и психологически закономерными.

В заключение необходимо отметить, что понятие общего успеха художника не является полноценным при наличии определенного изъяна либо в творческой, либо в социальной сфере жизнедеятельности. Признание и вознаграждение государством творческих и общественных заслуг Стронского не стало для художника фактором самоуспокоения, а, наоборот, путем к новым формам творческой и социальной динамики. Для состоявшейся творческой личности характерно пребывание в постоянном развитии новых путей реализации творческой энергии. Этот процесс имеет отображение в новых сериях произведений Стронского, во вновь осмысленных ассоциативных ходах и вариациях пластического строя его работ.

Несомненно, что на успех Стронского сильно повлияли унаследованные и выработанные им черты развитой социальной и творческой личности. Также в развитии его самобытного таланта существенную роль сыграл правильно избранный путь традиционного образования, включающий в себя школу искусства и опыт взаимоотношений в художественной среде. Гармоничное сочетание вышеприведенных факторов с позитивным вектором развития их роста имеет важное значение для общекультурного понимания продуктивности художника во всех сферах его жизнедеятельности.

Список литературы Художественно-педагогические традиции в жизни и творчестве народного художника России Петра Тимофеевича Стронского

- Александрова Е.С. Художественная жизнь Приморья 1917–1938 гг. в собрании Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева: автореф. дисс. канд. культурологии. — URL: https://www.dissercat.com/content/khudozhestvennaya-zhizn-primorya-1917–1938-gg-vsobranii-primorskogo-gosudarstvennogo-obedin (дата обращения: 11.07.21). — Текст: электронный.

- Бобриков А.А. Суровый стиль: мобилизация и культурная революция // Художественный журнал. М.: — 2003. — № 51–52. — С. 29–33.

- Зотова, О.И. Кирилл Шебеко и Мария Холмогорова: дальневосточная художественная династия. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kirill shebeko-i-mariya-holmogorova-dalnevostochnaya-hudozhestvennaya-dinastiya (дата обращения: 11.07.21). — Текст: электронный.

- 4 Кандыба, В.И.. Художники Приморья / В.И. Кандыба. Л.: Художник РСФСР, 1990. 125 с., ил. — Текст: непосредственный.

- Карпова, К.В. Суровый стиль: художественные ориентиры направления. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/surovyy-stilhudozhestvennye-orientiry-napravleniya (дата обращения: 10.08.21). — Текст: электронный

- Козорезенко, П.П. Образ иконы в творчестве художников «сурового стиля / П.П. Козорезенко. — Текст: непосредственный // Дом Бурганова. Пространство культуры. Журнал ООО Наука и искусство. М.: — 2021. — С. 79–100.

- Лысенко, А.С. / Интервью с П.Т. Стронским // Архив А.С. Лысенко. 2020. — Текст: непосредственный.

- Манин, В.С. Братья Ткачёвы / В.С. Манин.– М.: Художник России, 2001. —148 с. — Текст: непосредственный.

- Международный журнал фундаментальных и прикладных исследований. Некоторые тенденции формирования художественных направлений Дальнего Востока. — URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10143 (дата обращения: 11.07.21). — Текст: электронный.

- Мурусидзе, Т. Под защитой Александра Невского / Т. Мурусидзе. — Текст: непосредственный // Морской пехотинец. Журнал специального назначения, Июль 2019. С. 36–41

- Русский музей. Виртуальный филиал. Самбурский Евгений Константинович. — URL: https://virtualrm.spb.ru/ru/node/17066 (дата обращения: 11.07.21). — Текст: электронный.

- Славина, Е.О. Петр Стронский / Е.О. Славина. — М.: 2004. — 167 с. — Текст: непосредственный.

- Стронские — память о предках // Советский морпех. Журнал ВОО МП "Тайфун" — № 5. М.: — 2020. — С. 3–7. — Текст: непосредственный.

- Студия — И. Энциклопедия мировой живописи. Френц. Гарри Рудольфович. — URL: https://www.stydiai.ru/gallery/encyclopedia-210/ (дата обращения: 11.07.21). — Текст: электронный.

- Третьяков, Н.Н. Образ в искусстве / Н.Н. Третьяков.–Козельск: Свято-Введ. Оптина Пустынь, 2001. — 261 с. — Текст: непосредственный

- Уссурийская городская организация всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», А.М. Гринченко .— URL: https://ussuri-art.ru/painters/33-grinchenko-alla-maratovna.html (дата обращения: 11.07.21). — Текст: электронный.

- Эдуард Владимирович Барсегов. — URL: https://nakhodka.media/person/2735/Eduard-Vladimirovich-Barsegov.html/ (дата обращения: 11.07.21). — Текст: электронный.

- Энциклопедия Русского авангарда. Сезаннизм. URL: https://rusavangard.ru/online/history/sezannizm/ (дата обращения: 11.07.21). — Текст: электронный

- Юнг, К-Г, Нойманн, Э. Психоанализ и искуство. М.: Рефо- бук, Ваклер. 1998. 304 с. — Текст: непосредственный.