Художественные параллели в живописных работах Рабиндраната Тагора и Сайлоза Мукхерджи

Бесплатный доступ

Рабиндранат Тагор (1861-1941) и Сайлоз Мукхерджи (1906-1960) - два художника, оказавших значительное влияние на развитие индийского модернизма, - явления, коренным образом изменившего изобразительный язык Индии. Рабиндранат Тагор, известный поэт и литератор, не был профессиональным художником, однако, соединяя в свободной манере изобразительные традиции родной страны с приемами стран Запада, создал произведения искусства, показавшие региону новую живопись, не опирающуюся на изобразительные каноны прошлого. Сайлоз Мукхерджи, один из первых художников-модернистов в Индии, был вдохновлен школами Басоли и Кангры, а также творчеством французских мастеров ХХ столетия. Оба художника интересовались современным западным искусством, предпринимали поездки в Европу и применяли в своих работах изобразительные приемы из других стран. Несмотря на широкую известность обоих художников в Индии и за рубежом, думается, что на настоящий момент остаются неизученными возможные связи между их живописными произведениями. В статье рассматриваются параллели в изобразительном наследии двух художников, а также ставится вопрос о влиянии живописных экспериментов Рабиндраната Тагора на творчество Сайлоза Мукхерджи.

Рабиндранат тагор, сайлоз мукхерджи, индийский модернизм, искусствоиндии, живопись индии

Короткий адрес: https://sciup.org/147247618

IDR: 147247618 | УДК: 75.03 | DOI: 10.14529/ssh250108

Текст научной статьи Художественные параллели в живописных работах Рабиндраната Тагора и Сайлоза Мукхерджи

Рабиндранат Тагор (1861–1941) и Сайлоз Мукхерджи (1906–1960) – два художника, оказавших значительное влияние на развитие индийского модернизма, – явления, коренным образом изменившего изобразительный язык Индии. Соединяя в свободной манере живописные приемы и традиции родной страны, многовековое художественное наследие Индии с изобразительными традициями стран Запада, Рабиндранат Тагор создал произведения искусства, показавшие региону новую, неизвестную ранее живопись, вне каких-либо рамок и ограничений. Сайлоз Мукхерджи, один из первых художников-модернистов в Индии, был вдохновлен школами Басоли1 и Кангры2, получившими развитие в XVII – середине XIX века, а также французской живописью ХХ столетия.

Несмотря на известность обоих живописцев и значимость их наследия для региона (оба мастера входят в число 9 художников Индии, являющихся национальным достоянием3), на сегодняшний день мало изученными являются художественные параллели и связи между художниками, важные, в свою очередь, для понимания процесса формирования современного индийского искусства и нового изобразительного языка.

Обзор литературы

Изобразительному искусству Индии первой половины ХХ века посвящены труды исследователей национальной искусствоведческой школы, Европы и России. Важной концептуальной работой является труд доктора Рамана Шивы Кумара «Шантиникетан: Создание контекстуального модернизма» (Santiniketan: The Making of a Contextual Modernism) [1]. В нем искусствовед впервые прописывает мысль о влиянии взглядов Рабиндраната Тагора на следующее поколение художников, а также выделяет живописцев Шантиникетана4 в отдельное движение – «контекстуальный модернизм». Развитие новых художественных идей в регионе освещает монография Партхи Миттера «Триумф модернизма: индийские художники и авангард, 1922–1947» (The Triumph of Modernism: India’s Artists and the Avant-Garde – 1922– 1947) [2]. В ней исследователь впервые обозначает год начала модернистского движения в стране – 1922 (открытие выставки художников Баухауса в Калькутте) – и год окончания «первой фазы модернизма» – 1947 (год обретения независимости Индии). Среди последних работ, посвященных теме, выделяется книга «Индийское искусство XX века: модерн, период после обретения независимости, современное» (20th Century Indian Art: Modern,

Post-Independence, Contemporary) (2022) [3] под редакцией Парул Дейв-Мукхерджи, Партхи Миттера и Ракхи Баларам. На сегодняшний день это исследование можно назвать наиболее полной попыткой проследить и осмыслить художественные процессы в Индии с конца XIX века по настоящее время. Однако в работе не анализируются скрытые связи и взаимовлияния в творчестве художников. В 2024 году была опубликована рукопись кандидатской диссертации Елизаветы Олеговны Кузиной «Ключевые течения в изобразительном искусстве Индии 1940–1970-х годов: истоки, формирование, компоненты художественного метода» [4]. В ней искусствовед озвучила теорию о ключевой роли Рабиндраната Тагора в развитии модернизма. Исследователь указывает на связь работ Р. Тагора и деятельности индийских художников-модернистов.

Методы исследования

В настоящей статье применен сравнительный анализ стилистики, позволяющий рассмотреть возможные пересечения и влияния в произведениях авторов.

Результаты и дискуссия

Точкой отсчета индийского модернизма, как было упомянуто ранее, стала выставка преподавателей и учеников Баухауса, открытая в декабре 1922 года в Калькутте, бывшей столице Британской Индии и сердце Бенгальского Ренессанса, организованная Стеллой Крамриш при поддержке Рабиндраната Тагора [2, p. 18]. В экспозиции было представлено сто семьдесят пять произведений студентов и преподавателей Баухауса [5], среди которых были Иоганнес Иттен, Василий Кандинский, Поль Клее, Лионель Файнингер, Маргит Тери-Адлер и Софи Корнер5. Выставка художников Баухауса в Калькутте 1922 года была первой международной выставкой современного европейского искусства в Индии и оказала влияние на дальнейшие творческие поиски местных художников [6].

Рабиндранат Тагор, известный литератор, философ и общественный деятель, Гурудев (так поэта уважительно называли современники), без которого интернациональная выставка 1922 года была бы неосуществимой [7], увлекся живописью в зрелом возрасте, уже после получения Нобелевской премии и обретения всемирного признания в области литературы. Мастер не получил художественного образования, однако имел обширные знания в области изобразительного искусства, посещал музеи и галереи по всему миру, был лично знаком с известными художниками своего времени. Впервые работы художника были показаны на факультете искусств Кала-Бхавана основанного Р. Тагором университета Шантиникетан 10 октября 1928 года (на групповой выставке) [8], а спустя два года, в мае 1930 года, были представлены мировой общественности в парижской галерее Пи- галь (Galerie Pigalle, персональная выставка). Несмотря на то что литературные труды поэта тесно связаны с Бенгальским Возрождением, а сам мыслитель явил собой олицетворение этого процесса, живописные эксперименты Тагора нельзя отнести к Бенгальской школе, с ее ориентацией на индийское художественное наследие и Могольскую миниатюру. Как и Тагор, мастера Бенгальской школы соединяли художественные приемы Индии, стран Востока и Запада. Авторы ставили своей целью возрождение национальной культуры [9]. Поэт разделял взгляды живописцев Бенгальского Ренессанса, однако для него возрождение национальной культуры лежало в основе всей его деятельности, было базовым принципом жизни, а не целью. В изобразительных экспериментах для художника первостепенным был личностный поиск: Тагор исследовал сочетания линий и цветов, проявлял при помощи рисунка свое видение мира. Живопись поэта зародилась как небольшие исправления на полях его произведений [10]. Развиваясь все больше и больше, обретая собственный «голос» и звучание, небольшие узоры на страницах произведений выросли до самостоятельных работ, отличающихся особым внутренним ритмом и динамикой. Тагор-живописец не получил художественного образования, с чем связана его необыкновенная легкость создания новых форм и свобода работы с пространством. В изобразительных произведениях мастера большое значение имеет не только форма, но и антиформа [11]. Это можно увидеть в работах Тагора на разные темы: будь то пейзаж, изображения цветов, зверей и птиц или изображения людей. Межпредметное пространство в произведениях поэта столь же важно, как и сами предметы. За счет своего чередования с предметами оно задает ритм всему произведению, позволяет пускать зрителя внутрь картины. Кроме того, благодаря межпредметному пространству происходит чередование плотности структур, чередование фо-на-воздуха, легкой неосязаемой материи и более грубых, тяжеловесных, плотных тел. Работы художника полны нюансов: наложенные рядом и друг на друга небольшие цветовые пятна создают формы и пустоты. Особенно выразительно этот прием работает в пейзажах (рис. 1). В пейзажах Рабиндраната Тагора межпредметное пространство, воздух, уникальная атмосфера индийского леса, пропитанная свежестью и влагой (рис. 2), проникают внутрь деревьев, листвы, озер, «оживляя», двигая их изнутри, образуя новые образы между кронами и стволами деревьев, землей и небом. Происходит «овеществление» [12, с. 34] межпредметного пространства. Это не просто пустоты и полости, случайно оставленные островки бумаги, а неотъемлемая часть композиционного строя картины, важная для поддержания внутренней гармонии произведения. Предметное расплывается в межпредметном, тем самым образуя единое по- ле. Чем сильнее смешение этих двух начал, тем метафизичнее само произведение, что в крайней мере приводит к полной растворенности одного в другом, к уровню бытия, при котором осязаемость второстепенна, а мир - единое неделимое целое, неразрывная взаимосвязь всех процессов. Это уровень мироощущения, при котором нет человека и природы по отдельности, а человек, все живое и есть природа, ее неотъемлемая часть. Нет божественного и земного, а есть лишь разные уровни воплощения. Проявление этого жизнеощущения в работах Гурудева показывает взгляды самого автора. Понимание мира и круговорота жизней как единой ткани бытия уходит корнями в индийскую культуру.

Рис. 1. Рабиндранат Тагор. Без названия. 14 мая 1936. NGMA

Fig. 1. Rabindranath Tagore. Untitled. May 14, 1936. NGMA

Рис. 2. Рабиндранат Тагор. Без названия. Март 1935. Кала Бхавана

Fig. 2. Rabindranath Tagore. Untitled. March 1935.

Kala Bhavana

Свободная манера мастера, глубокое переосмысление как родной художественной традиции, так и изобразительных стилей и приемов стран Запада, позволили показать Индии новую живопись вне каких-либо канонов и правил, тем самым предварив появление первых групп художников-модернистов в стране. Показав индийским художникам на собственном примере новый подход к творчеству, обращаясь к различным темам, которые вдохновляли его соотечественников, - изображение природы, цветов, птиц, животных, а также людей, обычных сельских жителей, поэт открыл для следующего поколения художников новые способы самовыражения, с одной стороны, близкие им по духу, с другой стороны, новаторские по способу выражения. Подытожив вышесказанное, можно прийти к выводу, что живописные эксперименты Рабиндраната Тагора оказали влияние на последующее творчество художников-модернистов. Так, интернациональность философа, его знание художественных школ и стилей, а также знакомство с деятелями культуры других стран, не только литературного и поэтического круга, но также художников и ученых, привели к отправной точке индийского модернизма - выставке 1922 года - и к развитию нового искусства в регионе.

Сайлоз Мукхерджи, художник получивший широкую известность как в Индии, так и за ее пределами, изучал изобразительное искусство в Государственном колледже искусств в Калькутте. Среди его учителей был Абаниндранатх Тагор [13], основатель Бенгальской школы. Абаниндра-натх Тагор был первым индийским художником, в чьих произведениях пейзаж выступает самостоятельным жанром, а не фоном для развития основного повествования. Первая персональная выставка Сайлоза Мукхерджи состоялась в 1937 году в Калькутте. В том же году художник решил отправиться в поездку по Европе для ознакомления с произведениями мастеров из других стран. Как известно, Париж в первой половине ХХ столетия был точкой притяжения для художников со всего мира. В местных галереях открывали широкой общественности новые имена, а признанные мастера обменивались идеями и своими наблюдениями. Так, во время своего путешествия Мукхерджи познакомился с Анри Матиссом и посетил праздник в честь столетия Сезанна (Париж). Художника интересовали местные музеи и галереи, среди увиденных им выставок можно отметить выставки Сезанна, Ван Гога в Париже, Рембрандта в Амстердаме, Тинторетто в Венеция, а также Франца Хальса в Харлеме. В этот период Мукхерджи изучил творчество мастеров Франции, Италии и Нидерландов, познакомился с их техникой и тонкостями построения композиции. В 1938 году живописец вернулся в Калькутту, где состоялась его вторая персональная выставка.

В качестве основных сюжетов для своего творчества Сайлоз Мукхерджи выбрал сельские и городские пейзажи Северной Индии. Автор остро чувствовал индийскую художественную традицию, а его произведениям присуща неподдельная искренность и дух независимости [14]. В изображениях художника видна свободная живописная манера и свежие, ранее не применявшиеся в изобразительном искусстве Индии приемы выразительности, такие как использование черенка кисти для выделения линий и придания работе большего динамизма. В творчестве художника можно увидеть хорошее знание индийской художественной традиции, живописи Басоли и Кангры, а также современных ему западных мастеров, в частности Матисса. Однако, как и Рабиндранат Тагор, Сайлоз Мукхерджи не стремился подражать живописи Западной Европы, а, перерабатывая полученные знания и опыт, создавал свою уникальную изобразительную манеру, что также его роднит с Тагором, в этом смысле он буквально идет по его стопам.

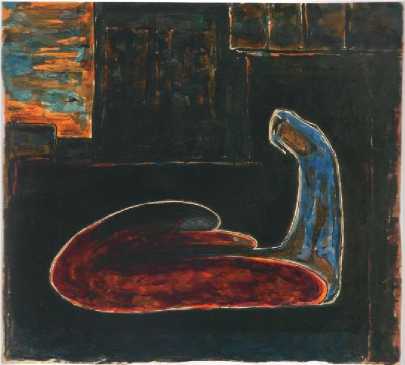

Пейзажи автора и зарисовки сельской жизни, подобно произведениям Р. Тагора, проникнуты ритмом и воздухом. Большую роль в работах бенгальца имеют предметы и межпредметное пространство, линия и контрлиния. Именно благодаря органичному соединению, сплетению и взаимопроникновению различных материй внутри карти- ны, зритель может почувствовать внутреннюю динамику произведения, движение в пространстве изображения. Переплетение предметного и межпредметного для художника не просто декоративный элемент, призванный для усиления художественной выразительности, а «…фундаментальная характеристика предметно-пространственного мира» [12]. Картина выступает единым смысловым и изобразительным полем, в котором каждый элемент связан с другим и вместе они работают на установление баланса и гармонии в пространстве произведения. Тонкая система отношений между предметами, их поверхностями, внутрипредмет-ным и межпредметным пространствами лежит в основе работы. Предметное и межпредметное взаимозависимы. Лишь вместе они могут дать представление о внутренних масштабах тел, задать пропорции и композиционный каркас картины. На другом, более утонченном уровне, справедливо сказать, что оба они представляют собой единую материю в рамках листа изображения, сгущение которой на разных уровнях плотности позволяет вычленять тела и их поверхности. Поверхности предметов и тел, выраженные линиями и контрлиниями (рис. 3), образуют особый утонченный слой изображения, схватывающий суть картины, метафизические очертания пространства.

Рис. 3. Сайлоз Мукхерджи. Деревенская сцена. DAG

Fig. 3. Sailoz Mookherjea. Village scene. DAG

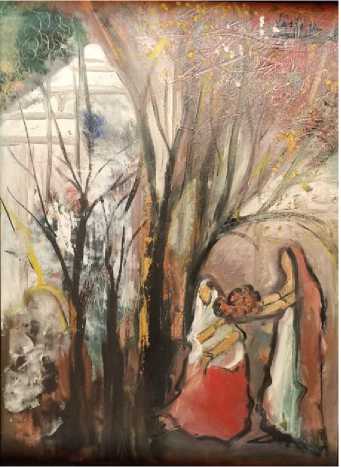

Женские фигуры в живописных работах Сайлоза Мукхерджи полны изящества и мелодичности (рис. 3, 4). Художник пишет их плавными линиями, принимающими мягкие, округлые формы. Как правило, автор изображает лишь силуэт и общие очертания, не уделяя внимания проработке черт лица или каких-либо отдельных элементов. Художник пишет не конкретную женщину, а ее составной образ, подчеркивая изящество, нежность и хрупкость индийской женщины. Написанные небольшими мазками цвета, наложенными друг на друга, фигуры Мукхерджи полны внутренней жизни и одухотворения. Похожим образом решал свои женские изображения Рабиндранат Тагор. Как и его юный коллега, Тагор писал женщин мягкими, тягучими линиями, создавая округлые, перетекающие силуэты, подчеркивающие мелодичность и лиричность героинь, полных жизни и внутренней энергии, что передавалось уже упомянутыми мазками цвета (рис. 5). Однако для Тагора имел значение не только силуэт и образ, но и лицо, которое он писал в большинстве работ [15]. Для художника лицо – отражение эмоционального мира человека, оно выражает чувства, грусть и радость, а глаза могут говорить гораздо красноречивее, чем слова. Так, художник говорил: «Глаза Нотун Бутан66 запечатлены в моем сознании таким образом, что часто, когда я сажусь рисовать человеческие лица, ее два глаза начинают мерцать перед моими – я не могу их забыть. Поэтому и на картинах, возможно, падают тени ее глаз» [16].

Рис. 4. Сайлоз Мукхерджи. Под деревьями. NGMA Fig. 4. Sailoz Mookherjea. Under the trees. NGMA

6 Имеются в виду глаза Кадамбари Деви (1859–1884), жены его брата Джотириндранатха Тагора. Кадамбари Деви была всего лишь на 2 года старше Рабиндраната, с которым у нее сложились близкие дружеские отношения.Она стала одной из немногих женщин, сыгравших важную роль в жизни поэта. Кадамбари Деви покончила жизнь самоубийством 21 апреля 1884 года.

Рис. 5. Рабиндранат Тагор. Без названия. Август 1939.

Рабиндра Бхавана

Fig. 5. Rabindranath Tagore. Untitled. August 1939.

Rabindra Bhavana

Как замечает доктор Авадханам Сита Раман, Мукхерджи вдохновлялся не только изобразительным наследием родной страны, но самим духом, стоящим за ней [14, p. 2]. Художник не стремился подражать известным шедеврам средневековой миниатюры, их сюжетам и композиции, а, вдохновляясь и перерабатывая их, создавал произведения, показывающие современную ему Индию. Яркие сочные краски создают картину страны, залитой солнечным светом, ее уникальный колорит с многообразием ароматов, вкусов, цветов и фактур. Художника интересует жизнь простых людей с их ежедневными занятиями – женщины, несущие кувшины с водой или корзины с фруктами, рыбаки, плывущие на лодке, девушки, идущие по дороге. Живописец любуется героями своих работ. Пейзажи бенгальца наполнены цветом и светом, передают атмосферу индийского леса с его сочными красками и влажным воздухом. Если работы Мукхерджи схватывали яркую и колоритную полуденную Индию, то произведения Тагора показывают ее на рассвете, в не до конца раскрывшихся тонах.

Кроме того, видится важным отметить, что произведения обоих мастеров формируются не только при помощи линий, но и благодаря контрлиниям, образованным тонкими полосами нетронутого или окрашенного в светлый цвет пространства. Если в произведениях Сайлоза Мукхерджи контрлиния, как упоминалось ранее, показывала самую суть, метафизическую основу изображения, то для Тагора она была способом выделения героев его работ из пространства листа и показателем их сакрального характера (рис. 6). Художник выделяет своих героев из окружающего мира, подсвечивая тонкой линией не тронутой акварелью бумаги, будто сияющим ореолом. В работах мастера контрлиния не просто способ отделения фигур от фона, а способ показать их лучезарную бо- жественную природу. Для Гурудева каждое живое существо – проявление божественного. Если Рабиндранат Тагор оставлял контрлинию во время работы над изображением, изначально включая ее в композицию, то для С. Мукхерджи, напротив, это был завершающий элемент изображения: художник процарапывал контрлинии черенком кисти по сырой масляной краске (рис. 4), тем самым показывая смысловой каркас изображения.

Рис. 6. Рабиндранат Тагор. Без названия. 1930–1931. Рабиндра Бхавана

Fig. 6. Rabindranath Tagore. Untitled. 1930–1931.

Rabindra Bhavana

Выводы

Таким образом, можно отметить художественные параллели в живописном наследии Рабиндраната Тагора и Сайлоза Мукхерджи. Рабиндранат Тагор соединял в своих живописных экспериментах художественные традиции и приемы родной культуры, а также стран Востока и Запада. Он не пытался копировать или подражать мастерам прошлого и настоящего, а, переосмысляя и переживая весь свой визуальный опыт, создавал изобразительные произведения в свободной, не скованной какими-либо рамками, манере. Работы художника, построенные на тонких отношениях предметного и межпредметного, формы и антиформы, линии и контрлинии, показывают разные проявления индийской природы, частью которой являются не только деревья и цветы, но и человек. Увлеченный обаянием ритма и линий, художник писал единую художественную ткать произведения, сгущая ее различные элементы до состояния предметов и тел. Сайлоз Мукхерджи был вдохновлен живописными экспериментами Рабиндраната Тагора. Как и Гурудев, он стремился ухватить и показать сам дух Индии, красоту и поэтичность каждого мгновения. В своих произведениях живописец смешивал художественные традиции родной страны и приемы современной ему Европы, работал с предметным и межпредметным пространством, активно использовал контрлинию. Улавливая устремления известного бенгальца, по- няв его интенции, Сайлоз Мукхерджи не копировал изобразительную манеру Тагора, а шел свои путем, писал мир сквозь собственную призму. Использование схожих приемов художественной выразительности, особая чуткость в проявлениях взаимоотношений между предметами и межпредметным пространством, а также метафизичность в произведениях двух авторов позволяют ставить вопрос о влиянии живописных экспериментов Рабиндраната Тагора на Сайлоза Мукхерджи.

Список литературы Художественные параллели в живописных работах Рабиндраната Тагора и Сайлоза Мукхерджи

- Siva Kumar, R. Santiniketan: The Making of a Contextual Modernism, National Gallery of Mod-ern Art / R. Siva Kumar. – New Delhi, 1997. – 256 p.

- Mitter, P. The Triumph of Modernism: India’s Artists and the Avant-Garde, 1922–1947 / P. Mitter. – Oxford University Press, 2007. – 271 p.

- Mitter, P. 20th Century Indian Art: Modern, Post-Independence, Contemporary / P. Mitter, P. D. Mu-kherji, R. Balaram. – Thames & Hudson, 2022. – 744 p.

- Кузина, Е. О. Ключевые течения в изобра-зительном искусстве Индии 1940-1970-х годов: истоки, формирование, компоненты художественного метода: дис.... канд. искусствоведения / Е. О. Кузина. – URL: https://sias.ru/research/dissovets/.

- Manjapra, K. Age of Entanglement. German and Indian Intellectuals Across Empire / K. Manjap-ra. – Massachusetts: Harvard University Press: Cam-bridge, 2014. – 454 p.

- Логинова, А. М. Журнал Marg как один из источников художественной жизни Индии 1930–1950-х гг. / А. М. Логинова // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2024. – № 54. – С. 155–167.

- Izquierdo de la Viña, S. Afinidades e inter-cambios: El encuentro entre la Escuela de Bengala y la Bauhaus a través de dos exposiciones (Calcuta 1922 – Berlín 1923) / S. Izquierdo de la Viña // Boletín de Arte-UMA. – 2018. – № 39. – Р. 125–138. – URL: https://clck.ru/3FcftD.

- Tagore, R. Letter to Nirmal Kumari Ma-halanobis, October 8, 1928 / R. Tagore // Desh Chaitra. – 1961. – Vol. 4. – Р. 513.

- Шептунова, И. И. Живопись Бенгальского Возрождения / И. И. Шептунова. – М.: Наука, 1978. – 127 с.

- Siva Kumar, R. The Last Harvest: Paintings of Rabindranath Tagore / R. Siva Kumar. – Mapin Publishing, 2011. – 240 p.

- Логинова, А. М. Форма и антиформа в жи-вописных экспериментах Рабиндраната Тагора / А. М. Логинова // Актуальные проблемы исследо-вания стран Азии и Африки: сборник тезисов до-кладов 4-й научной конференция студентов и ас-пирантов. – СПб., 2024. – С. 25–26.

- Сербина, Н. В. Предмет и межпредметное пространство в живописном произведении: дис.... канд. искусствоведения / Н. В. Сербина. – Екате-ринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. – 205 с.

- Das, S. Imagination of Resemblance: Sailoz Mukherjea / S. Das. – URL: https://www.academia. edu/35106789/Imagination_of_Resemblance_Sailoz_Mukherjea.

- Raman, A. S. Sailoz Mookherjea: 9 Colour Plates and 30 Monochromes / A. S. Raman. – Dhoomi Mal Dharam Das, 1955. – 39 p.

- Siva Kumar, R. Rabindrachitravali: Paintings of Rabindranath Tagore. Vol. 2. / R. Siva Kumar. – Pratikshan, 2011. – P. 394.

- Gupta, M. Rabindra Chitrakala / M. Gupta. – Kolkata: Saraswati Library, 1949. – 53 p.

- Siva Kumar, R. Rabindrachitravali: Paintings of Rabindranath Tagore. Vol. 4. / R. Siva Kumar. – Pratikshan, 2011. – P. 383.