И на юге, и на севере: от 60-й до 69-ой параллели

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128025

IDR: 149128025

Текст статьи И на юге, и на севере: от 60-й до 69-ой параллели

Река fiг

Геологический отряд № 15

Мыс Бык

На обнажении «Контакт перми и триаса»

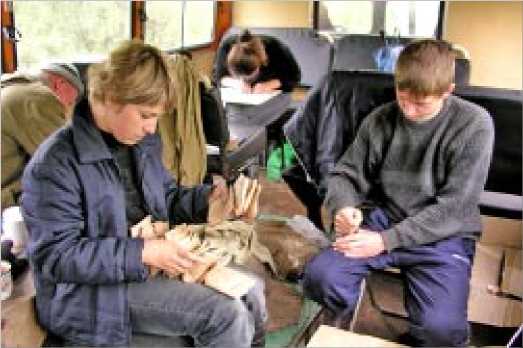

Камеральный день

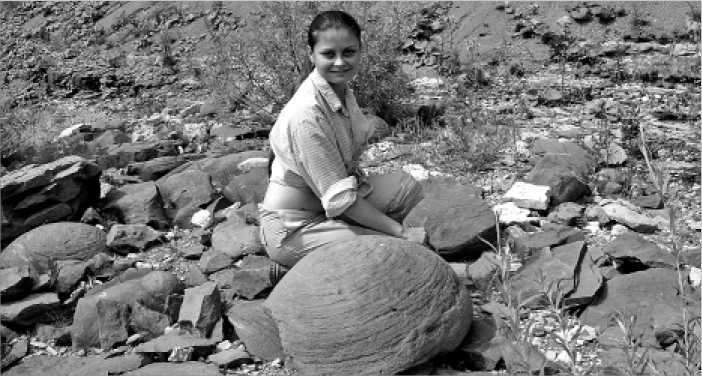

Погрузка нового музейного образца

Сплав по Сухоне

Берег Карского моря

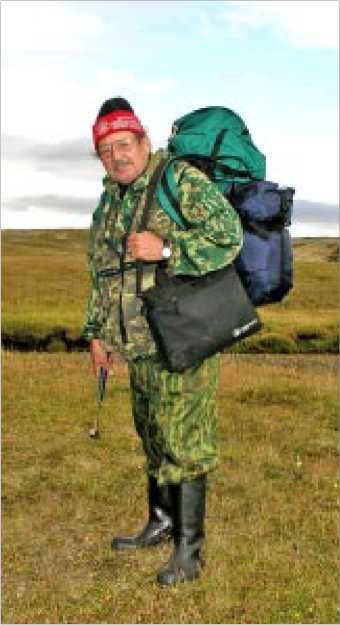

В маршруте

Озеро Войты

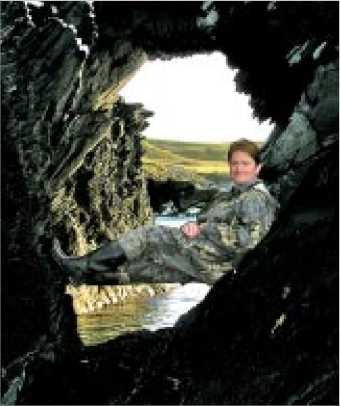

В «Окне»

Сбор янтаря

Рекогносцировка

У памятника Ливанову

У памятного знака Ромашкину

Участок от Опок до д. Красавино мы прошли на резиновых лодках (около 35 км) с остановкой на мутовинской линзе, где намыли пару шлихов для минералогических исследований. Полюбовались с реки на одну из местных достопримечательностей — мыс Бык (это высокая слуда при слиянии рек Верхняя Ерга и Сухона, на левом берегу последней). Словно острый нос огромного корабля направлен Бык против течения Сухоны. В тот день погода нас не баловала. Солнце выглядывало лишь эпизодически, а вот встречный ветер доставлял немало неприятностей. Этим летом был очень низкий уровень воды

Результат действия многолетней мерзлоты

в реке, не раз местами лодка царапала дно. fl при спуске фиксировала по GPS пройденное расстояние, так, в пикетажке, например, есть запись, что из-за сильного ветра с 19 до 20 часов мы смогли преодолеть только 1.8 км. Добрались до лагеря уже в полной темноте. Для меня и студенток это был первый опыт сплава по рекам. Никто из нас раньше не сидел на веслах, поэтому основная тяжесть работы досталась Вадиму и Николаю Павловичу.

В течение следующих четырех дней отряд исследовал состав и строение отложений пермских рек, обнажающихся в виде песчаных и песчано-галечниковых линз в береговых разрезах татарского яруса на р. Сухоне (Мяколицс-кая линза) и р. Малой Двине (в районе д. Аристово). Было проведено их минералогическое опробование и отобрано несколько музейных образцов. 28

У д. Аристово в свое время вел раскопки В. П. Амалицкий, но сейчас практически все обнажение закрыто мощными многоступенчатыми оползнями. Нам удалось найти лишь небольшой фрагмент выходов серых конгломератов с обилием мелких двустворок, местами переходящих в ракушняк.

В один из вечеров Вадим, набирая воду в реке, выпинал на берег налима, которого мы тут же пожарили. А последний вечер поля, по традиции, наш отряд провел у костра. И когда стемнело, в течение почти двух часов мы любовались всполохами северного сияния.

В этом году у нас удачно подобрался состав отряда. Хотя для меня это всего лишь шестой сезон, но все же уже есть с чем сравнивать. И мне хочется поблагодарить всех участников за слаженную работу и дружескую атмосферу. Никого не надо было подгонять, упрашивать, уговаривать. Каждый ответственно выполнял свою работу: копал, дробил, собирал, описывал. Вот бы каждый сезон иметь таких коллег!

В конце августа мы (Н. П. fiшкин, С. Шанина, С. Плоскова) прилетели на Пай-Хой, в район п. Амдермы, для дополнительного изучения янтаря fiгор-ского полуострова. В начале 70-х гг. XX века тут уже работали геологи нашего института, но в последние десятилетия появился ряд новых физических и химических методов исследования вещества, которые дают возможность провести ревизию выделенных ранее ви- дов ископаемых смол. Нам необходимо было отобрать пробы и образцы угля, торфоподобного материала и янтареподобной смолы для исследований.

В МУП «Амдермасервис» мы арендовали вездеход и совершили двухдневный маршрут Амдерма — оз. Войты — р. Песчаная — Амдерма.

Была исследована береговая зона оз. Войты (местные жители называют его Тарепато). flнтарь желтого и оранжевого цвета мы собрали на восточном берегу, где он обычно встречался совместно с мелкими обломками угля и водорослями. Размер зерен янтаря до 1 см. День выдался сухой и солнечный, поэтому собирать янтаринки было довольно легко. Лучшим сборщиком среди нас оказался сын вездеходчика Саша, он просто встал на колени и прополз вдоль всего берега. А вот на Песчаной нас поджидала неудача. В пределах обнажения песчано-галечниковой толщи реки «янтарный горизонт» отсутствует. Он оказался «снят» ранее, в 1989— 1990 гг., при проведении исследовательских работ на янтарь ГП «Архангельск-геология». Удалось найти лишь несколько зерен янтаря размером менее 2 мм. В верхней части обнажения отобрали крупные обломки углефицированной древесины, образцы матового угля и блестящего черного материала для лабораторных исследований.

Мне очень понравилось, как продуманно оснастил М. П. Томилов свой вездеход. Он поставил в кузове железную печь с несколькими уровнями сеток над ней (можно на одном уровне что-то готовить, а на другом в это время сушить), укрепил снаружи газовый баллон, а внутри сделал откидную полку для газовой плиты. Все компактно и очень удобно. Приготовление пищи занимает минимум времени. У нас с собой были только палатка и спальники, а всю кухонную утварь и инвентарь предоставили нам Михаил Павлович с сыном.

Вечером после работы мы съездили к памятному знаку, установленному в 1988 г. fi. Н. Ромашкину, на ручье, названному в его честь. Мы сфотографировали этот памятник и засекли координаты. Далеко не все знают, где он находится, по крайней мере наши попутчики о нем даже не слышали.

Самолеты из Амдермы летают летом раз в неделю, поэтому в оставшиеся до отлета дни мы успели осмотреть разрезы девонских и силурийских отложений берега Карского моря: от ус-

тья р. Песчаной до пос. Амдерма. В устье Песчаной нас любезно подбросил на машине руководитель «Амдерма-сервис» А. И. Семендеев. А обратно, около десяти километров, прошли по берегу моря. Вдоль побережья мы видели крупные оползни на подтаявшем слое многолетней мерзлоты, местные жители сказали, что в последние года летом довольно жарко.

Первую половину недели стояла теплая солнечная погода, море было голубым и спокойным. В день прилета мы отправились на прогулку по окрестностям поселка и к Черным скалам. Так вот, если смотреть на сделанные там фотографии, то не поверишь, что мы были в начале осени на берегу северного моря. В уютных бухточках спокойно можно было загорать. А к концу недели все изменилось. Первого сентября наползли низкие тучи, весь день шел дождь, а ветер был настолько сильным, что, казалось, в лицо впиваются иглы, а не дождинки. Поэтому отвалы флюоритовых пород Амдерминского месторождения мы увидели сквозь плотную пелену дождя. Пока дошли от поселка до гряды № 7 промокли и промерзли до костей, но образцы флюорита и флюоритовую крупку для обменного фонда музея насобирали. Море штормило, и были опасения, что из-за непогоды не сможем улететь, так как взлетно-посадочная полоса идет вдоль моря, а такой ветер — не шутка. Но, к счастью, накануне вылета шторм стих, не нарушив наши планы.

Если попытаться ответить на вопрос: какое впечатление произвела Амдерма — то ощущения двойственные. С одной стороны, прекрасная природа, красивые виды, интересные обнажения, отзывчивые жители. Но царящая вокруг разруха, конечно же, угнетает. Наверное, около 80 % жилого фонда брошено. Есть дома прекрасной сохранности, построенные на основе рекомендаций мерзлотной станции. Снаружи выглядят как новенькие, а в них никто не живет. Квартиры брошены со всей обстановкой. От гарнизона осталось три пограничника, в гидрометслужбе работает шесть человек, в аэропорту менее десяти человек. Нас встречала и провожала Глава администрации поселка М. Д. Лазарева, и из разговоров с ней узнали, что сейчас население, вместе с приписанными оленеводами, составляет 469 человек. Первого сентября в просторную трехэтажную школу пошло лишь 68 детей. Ни одно предприятие не работает. На поселок шесть небольших продуктовых магазинов (точнее, киосков). Промышленных товаров практически нет. Овощи привозят небольшими партиями на самолетах. Если в воскресенье еще можно купить свежий лук или капусту, то к среде остаются одни лишь консервы. Нас поселили в гостинице (комната в трехкомнатной квартире жилого дома), и готовить нужно было самим. Моей головной болью

был вопрос, как разнообразно кормить коллег, когда свежего картофеля в продаже нет, а «бич-пакетами» питаться не хотелось. Амдерминцы живут в основном на рыбе и дарах тундры. Самым распространенным деликатесом является омуль (по крайней мере нас угощали только им).

Сотрудники «Амдермасервис» взяли на себя тяготы по поддержанию жизнеобеспечения поселка. И в этих тяжелейших условиях они умудряются обеспечивать работу котельных, электростанции, обслуживают двенадцатикилометровый водовод от оз. Тоин-то, решают транспортные проблемы. В администрации Амдермы мы купили несколько книг (один экземпляр передали в библиотеку Коми НЦ), выпущенных в 2003 г. к 70-летию поселка, «Здравствуй, здравствуй, Амдерма моя!». Книга написана с большой теплотой и любовью, на основе воспоминаний бывших и нынешних амдерминцев, сопровождается подробными историческими справками об истории основных учреждений поселка (рудника, гидромет-службы, морпорта, аэропорта, гарнизона, мерзлотной лаборатории, нефтегазоразведочной экспедиции и т. п.). Прочитав книгу, понимаешь, насколько колоссальная работа здесь была проделана. И очень хочется надеяться, что это «пятнышко родимое у Карского моря на подветренной щеке» не исчезнет окончательно с карты Земли.

Перед отлетом в Нарьян-Мар мы со Светланой вышли на причал и бросили монетки в море, с надеждой еще когда-нибудь вернуться сюда. Нам поездка запомнилась в светлых тонах. Хочется сказать большое спасибо А. И. Семен-дееву, Л. А. Иванченко, М. П. Томилову, М. Д. Лазаревой, создавшим условия для нашего успешного пребывания в Амдерме и, конечно же, Н. П. fiшки- ну за отзывчивость и заботу о нас. Он сумел выкроить время для этой внеплановой экспедиции, помогал советами, знакомил с местностью, собирал вместе с нами образцы, безропотно перенес недельное проживание в одной комнате, рассказал немало интересных историй из своих прошлых поездок в Амдерму.

А в Нарьян-Маре благодаря гостеприимству начальника отдела твердых полезных ископаемых и экологии Управления природных ресурсов и экологии НАО А. С. Мовсесяна мы не только жили в комфортных условиях в ожидании самолета, но и смогли увидеть красоты и памятники города и его окрестностей. Агван Смбатович свозил нас к памятнику 500-летия Пустозерска, к стеле, посвященной исследователям недр, в пос. Искатель. Побывали мы на р. Куя, полюбовались красотами осеннего леса и наблюдали закат солнца над озером. Осталось великолепное впечатление от этого оживленного и обновляющегося города.

Сезон был удачен. И теперь, когда за окном уже воет холодный ветер, вновь начинаешь мечтать о новых поездках. Очень хочется надеяться, что Николай Павлович планирует новую экспедицию на следующее лето и позовет нас с собой.

Начальник геолотряда № 15 С. Плоскова 29