Ичетъюские алмазы: конституция, поверхностно-плёночные микроминерализации, генезис

Автор: Сухарев А.Е., Силаев В.И., Петровский В.А., Васильев Е.А., Филиппов В.Н., Хазов А.Ф., Смолева И.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 2 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Исследованы алмазы из Ичетъюского месторождения спорного генезиса с применением методов рентгеноструктурного анализа, сканирующей электронной микроскопии, катодо-, фото- и рентгенолюминесценции; спектроскопии комбинационного рассеяния и ИК-поглощения, ЛА-ИСП-МС, изотопной масс-спектрометрии. Проанализирована кристалломорфология алмазов, определены параметры форм их мантийного растворения, степень и характер пластических и ударных деформаций. Выявлены особенности внутреннего строения, люминесцентно-спектроскопические свойства. Оценены валовая концентрация структурного азота, степень агрегации точечных азотных дефектов, температура мантийного отжига. Определен состав микроэлементов и изотопия углерода. Изучен минерально-фазовый состав плёнок на поверхности алмазов. Сделан вывод о туффизито-флюидизатном генетическом типе Ичетъюского месторождения.

Ичетъюское месторождение, алмазы, морфология, анатомия, люминесцентно-спектроскопические свойства, микроминеральные пленки, туффизито-флюидизатный генетический тип

Короткий адрес: https://sciup.org/147246256

IDR: 147246256 | УДК: 553.02:549.02 | DOI: 10.17072/psu.geol.22.2.144

Текст научной статьи Ичетъюские алмазы: конституция, поверхностно-плёночные микроминерализации, генезис

Уральская алмазоносная провинция была первой из открытых в России, но остается до настоящего времени весьма спорной в отношении генетической природы алмазных месторождений. Значительная часть специалистов все еще считает алмазные месторождения в Тимано-Североуральском регионе россыпными, возникшими за счет кимберлитовых первоисточников или промежуточных экзогенных коллекторов – ордовикских речных или более древних прибрежно-морских россыпей (Деревянко, 2001; Дудар, 2006; Щербаков и др., 2001; Мальков, Холопова, 2002; Щербаков, Плякин, 2002; 2008; Пыстин и др., 2008; Гракова, 2021). Одно- временно с этим уже в течение 20–25 лет существует и активно развивается концепция флюидизатно-эксплозивной природы тима-но-уральских месторождений, образовавшихся как коренные в результате мезокайно-зойской мантийно-эндогенной активизации (Рыбальченко и др., 1997; Лукьяннова и лр., 1999; Лукьянова и др., 2001; Чайковский, 2001). С таких позиций алмазные месторождения уральского типа рассматриваются как результат инъецирования в приповерхностную часть осадочного платформенного чехла псевдосжиженных гравийно-песчаных масс преимущественно кимберлит-лампроитового состава и мантийного происхождения. По А.Я. Рыбальченко, это называется туффизи- то-флюидизатным типом алмазных месторождений.

В настоящее время Ичетъюское алмазное месторождение, являясь одним из крупнейших на территории Тимано-Уральской алмазоносной провинции, вызывает большой научный и экономический интерес (рис. 1). Понятно, что окончательное решение вопроса его генезиса не может быть достигнуто без анализа информации, полученной непосредственно от самих алмазов.

Рис. 1 . Посещение Ичетъюского алмазного месторождения руководством Республики Коми в 2000 г.: 1 - академик РАН Николай Павлович Юшкин; 2 - руководитель администрации Программы развития экономики Республики Коми Игорь Борисович Гранович; 3 - Глава Республики Коми Юрий Алексеевич Спиридонов

Геологическая характеристика Ичетъюского месторождения

Рассматриваемое месторождение приурочено к периклинальному погружению Воль-ско-Вымской антиклинали на Среднем Тимане. Геологическое строение периклинали определяется пижемской свитой терригенных отложений среднедевонского возраста, несогласно залегающей на титаноносных отложениях малоручейской свиты ордовикского возраста или непосредственно на размытой поверхности докембрийского комплекса пород кристаллического фундамента (Дудар, 1996, 2001). В основании пижемской свиты выделяется золото-алмазосодержащий горизонт ритмичного переслаивания аргиллитов, песчаников и гравелитов мощностью 1.5– 13 м. В конгломератах встречаются линзы белой каолинитовой глины гидролитического происхождения. Граница свиты с подстилающими более древними породами осложнена системой локальных эрозионных врезов, заполненных псаммо-псефитовым материалом. Размеры врезов имеют ширину до 5 м, глубину – 1–2 м. Мощность рудоносного пласта в рамках базального терригенного горизонта оценивается в 2 м.

На основании палинологических комплексов терригенный материал в базальном горизонте отнесен к континентальным осадкам (Мальков, Тельнова, 1991; Тельнова, 2001). По литологическим данным, этот материал чаще всего определяется как речные отложения – серия относительно мелких конусов выноса (Щербаков и др., 2002). По причине продуктивности базального горизонта пижемской свиты на золото и алмазы его обычно трактуют как Ичетъюсскую палеороссыпь – речную (Щербаков и др., 2001, 2002; Гракова, 2021) или литоральную (Мальков, Холопова, 2002). При этом в качестве коренного источника алмазов рассматривают лампроиты на Четлассом Камне или промежуточные коллектора, образовавшиеся материалом эродированных протерозойских алмазоносных кимберлитов.

С позиций туффизито-флюидизатной теории, базальный алмазоносный горизонт пижемской свиты рассматривается как результат внедрения в осадочные терригенные отложения по стратиграфическому протерозойско-девонскому несогласию мантийного материала кимберлит-лампроитового состава, обусловленного триас-юрским и неоген-четвертичным этапами тектонической активизации восточной окраины русской платформы (Макеев и др., 1999; Макеев, Макеев, 2003; Рыбальченко и др., 2010; Рыбальченко и др., 2011).

Содержание алмазов в продуктивном горизонте Ичетъюского месторождения достигает 15 кар/т, их прогнозные ресурсы оцениваются в несколько млн карат (Макеев и др., 1998). В качестве спутников алмазов здесь выступают оксиды – Nb-содержащий анатаз, брукит, рутил, ильменорутил, ильменит

(включая пикроильменит), колумбит, касситерит, гематит, магнетит, хромшпинелиды; силикаты – альмандин, пиропсодержащий гранат (в т. ч. с примесью кноррингита), магнезиальный оливин, пироксены (в т. ч. хромдиопсид), амфиболы, эпидот, циркон (в т. ч. Y-содержащий), ставролит, турмалин, кианит, алюмоселадонит; кислородные соли – ксенотим, монацит, флоренсит, лазулит; сульфиды – пирит, халькозин, сфалерит; самородные металлы – Pt 0.8–0.85 Fe 0.11–0.16 Jr 0.01– 0.02 Rh 0.01–0.02 Cu 0–0.01 (Pd,Ru,Os,Ni) 0–0.01 , Os 0.68 Jr 0.2 7Ru 0.02 Rh 0.01 Cu 0.01 Pd 0.01 ; Jr 0.3 Rh 0.25 Pt 0.22 Ni 0.22 (Os,Ru) 0.01 , Ru 0.51 Ni 0.33 Os 0.09 Ir 0.03 Rh 0.02 Pt 0.02 (Деревянко, 2001; Макеев и др., 1998; Макеев, Макеев, 2001, 2005; Мальков, Холопова, 2002; Макеев, 2008; Щербаков, 2008; Гракова, 2011, 2014, 2021; Макеев и др., 2014; 2018).

Объекты и методы исследований

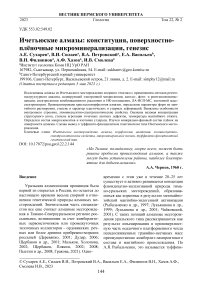

Согласно результатам многолетних исследований (Дудар, 1996; Деревянко, 2001), алмазы на Ичетъюском месторождении – довольно крупные (рис. 2), варьирующие по размеру от 1 до 8 мм и распределяющиеся по гранулометрическим фракциям следующим образом (%): (+1–2) = 12.5; (+2–4) = 67.5; (+4–8) = 20. По габитусу они подразделяются на округлые формы мантийного растворения – додекаэдроиды (61.2%) и ок-таэдроиды (3%); октаэдры (4.4%); комбин-ционные (6%); угловатые формы, обломки и осколки (25.4%). Подавляющее большинство кристаллов – без следов или с незначительными признаками механического износа, характерного для россыпных алмазов. По окраске ичетъюские алмазы изменяются от бесцветных (38%) до бледно-зеленых (28.3%), дымчато-коричневых (19.4%) и желтых (7.5%). 75% ичетъюских алмазов относят к ювелирным.

Объектом наших исследований послужили 78 алмазов, переданных в Институт геологии Коми НЦ УрО РАН руководством ЗАО «МИРЕКО» (И.В. Деревянко, В.М. Маков, В.С. Озеров) для комплексного изучения. В ходе последнего были использованы рентгеноструктурный фотометод (камера типа РКД с диаметром 57.3 мм на базе прибора АРОС), аналитическая СЭМ

Рис. 2. Внешний вид ичетъюских алмазов. Фото

(JSM-6390LV, JSM-6400, Tescan Vega с ЭД и волновым спектрометрами), масс-спектрометрия с лазерной абляцией и индуктивно связанной плазмой (Element II фирмы фирмы Finnigan Mat с приставкой UP-213 фирмы New Wave Research (лазер YAG:Nd (λ = 213 нм), масс-спектрометрический анализ изотопного состава углерода (Delta V. Avantage с аналитическим комплексом Thermo Fisher Scientific) и комплекс люминесцентноспектроскопических методов. Фазовая диагностика алмазов и включений в них уточнялась методом комбинационного рассеяния (спектрометр Renishaw inVia). Изображения внутреннего строения алмазов были получены по вырезанным из кристаллов пластинам методом катодолюминесценции на электронном микроскопе CamScan MX2500S. Соответствующие спектры регистрировались при 77 К на установке с микроанализатором «Camebax». Фотолюминесценция анализировалась при 77 K в диапазоне 490–1050 нм на спектрометре Renishaw In Via (возбуждение лазерами – 488 нм и 785 нм) и Horiba FL3 (возбуждение лазером – 405 нм). Спектры ИК поглощения регистрировали на спектрометре Vertex 70 с микроскопом Hyperion1000 при разрешении 2 см–1, усреднении от 32 до 500 сканов в диапазоне от 600 до 4000 см–1. Измерения проводили в центральной области и в краевой части кристаллов для выявления зональности. В пластинах ИК-спектры регистрировали по профилям с шагом 200 мкм, область регистрации отдельного спектра составила 100 × 100 мкм. Спектры оптической плотности нормировали по собственному двухфононному поглощению, общую концентрацию Ntot вычисляли по известным коэффициентам пропорциональности. Концентрацию структурно азота определяли как валовую, так и в форме дефектов А и В1. Относительные погрешности определения при этом составили до 10% – в зависимости от формы кристаллов, толщины, наличия включений, морфологии поверхности. Оценивался также коэффициент поглощения в полосе планарных дефектов В2 и положение его максимума, зависящие от концентрации и размера соответствующих дефектов. Измерялась также концентрация СН-дефектов (система 3107 см–1).

Кристалломорфология алмазов

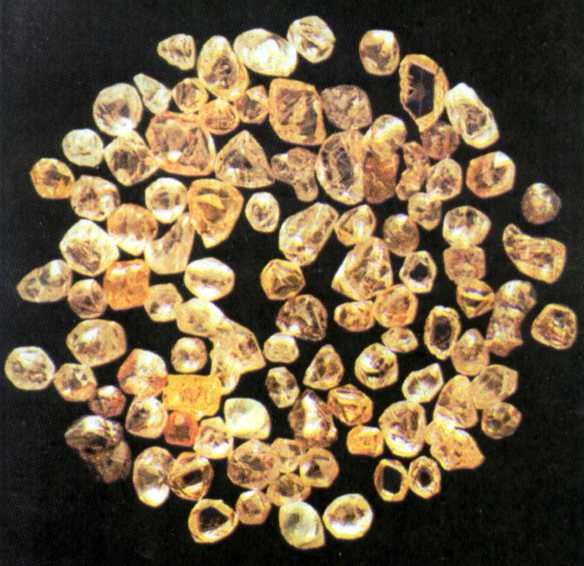

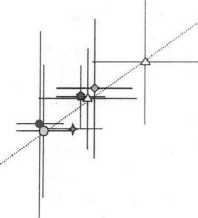

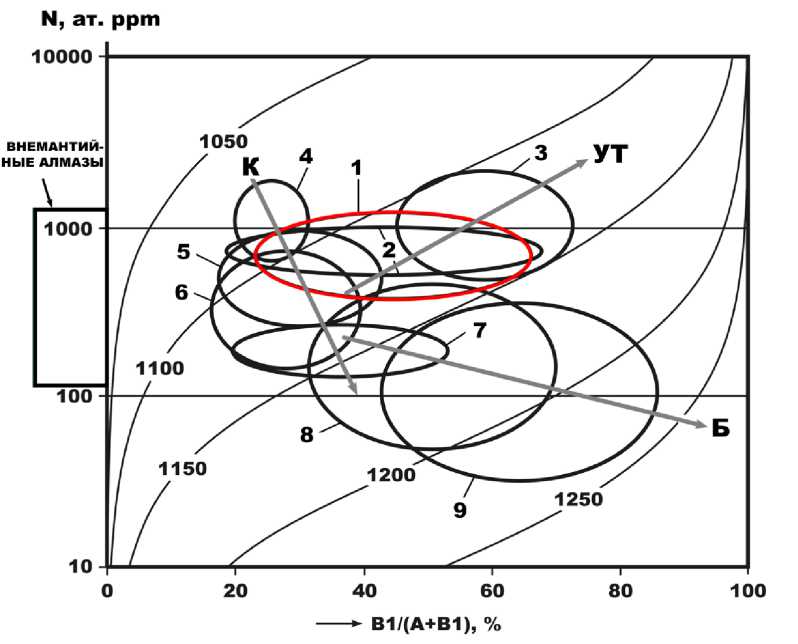

Для гониометрических исследований были отобраны наиболее типичные для Ичетъюского месторождения 50 додекаэдро-идов и относительно крупных обломков с поверхностями мантийного растворения и признаками пластической деформации и ударного износа (Ракин, 2003, 2013). Редкое присутствие фрагментов поверхностей октаэдра объясняется процессами регенерации эллипсоидной поверхности растворения и травления. Доля двойников среди исследованных алмазов составила 10%, что находится в хорошем согласии с округлыми алмазами из Восточной Бразилии. По угловым размерам гониометрических рефлексов, полученных от кристаллов с наиболее сохранившимися поверхностями растворения, были рассчитаны параметры обобщенного эллипсоида, охарактеризованного на диаграмме форм растворения алмазов (рис. 3). Полученные данные в сопоставлении с данными по округлым алмазам из месторождений важнейших алмазоносных провинций приводят к следующим выводам.

Закономерное воздействие диффузионного травления и пластического течения структуры привело к незначительному занижению параметра а 2 . Механическая деградация алмазов в форме ударного износа и пластического течения структуры была отмечена на 96% кристаллов. При этом признаки ударного износа проявились на 83% кристаллов, но только 2 кристалла (4% от числа исследованных) продемонстрировали наивысшую степень износа. Структуры пластического течения тоже были установлены на 83% кристаллах, но наивысшая степень этого зафиксирована лишь на 18% алмазов.

Рис. 3. Диаграмма форм растворения алмазов, выявленных голографическим методом (a 2 , a 3 , a – масштабно-инвариантные параметры поверхности эллипсоида растворения). Коллекции алмазов: 1, 2 – соответственно, Урал-1 и Урал-2; 3 – бассейн р. Макаубас, Восточная Бразилия; 4, 5 – россыпи соответственно на рр. Холомолоох и Эбелях, Якутия; 6 – россыпь на р. Булкур, Западное Верхоянье; 7 – месторождение Ичетъю. Пунктирными линиями показаны генеральные тренды параметров. Отрезки соответствуют стандартным отклонениям

По показателю ударного износа ичетъюс-кие алмазы занимают лидирующее положение среди исследованных нами ранее коллекций алмазов россыпных и коренных алмазных месторождений. На поверхностях ичетъюских алмазов кинетический и диффузионный режимы растворения проявились по-разному. Признаки первого режима отмечены на 52% кристаллов, в том числе для 22% кристаллов с наивысшей степенью трансформации поверхности. Признаки второго режима обнаружились на 88% кристаллов, в том числе на 22% алмазов – с высокой степенью проявления. Растворение в обоих режимах свидетельствует об осуществлении этого процесса как минимум в поле стабильности графита, т.е. в условиях подкоровых РТ-параметров. Активность проявления обоих режимов свидетельствует о протекании растворения как в восстановительных, так и в окислительных условиях. На некоторых алмазах сохранились признаки фрагментарного перехода алмаза в графит. Полирующий износ, завершающий историю формирования поверхности алмазов в россыпях, для ичетъюских кристаллов не характерен.

В целом, на основании полученных данных можно сделать следующее заключение. Ичетъюские алмазы претерпели растворение в мантийных условиях, испытав пластическое течение. Затем в процессе эвакуации к поверхности они подвергались хаотическому механическому износу с последующим травлением при высоких РТ-параметрах. Заключительный полирующий износ, происходящий в экзогенных условиях, на исследованных алмазах выражен крайне слабо, что противоречит россыпной гипотезе образования соответствующего месторождения.

Внутреннее строение (анатомия) алмазов

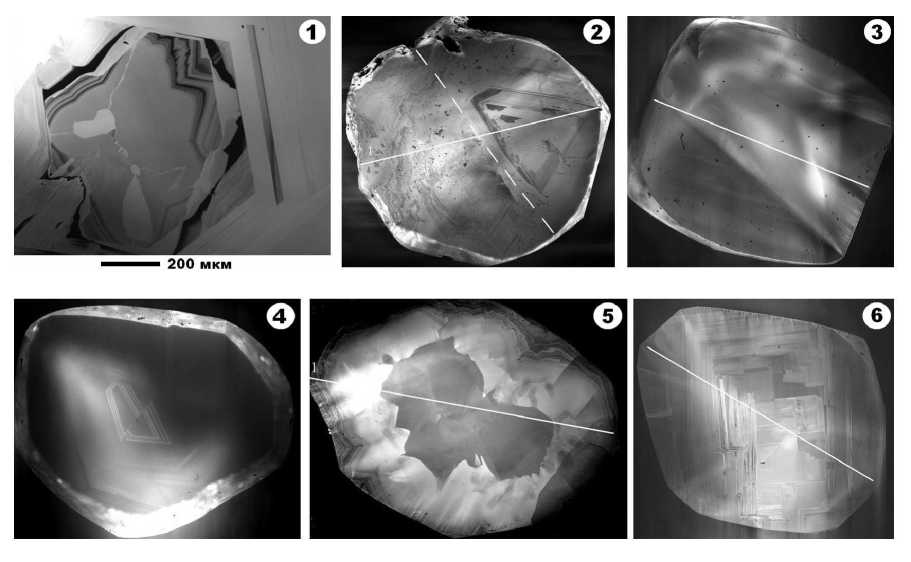

Для исследования анатомии ичетъюских алмазов были изготовлены пластинки размером +2–4 мм и толщиной 400–600 мкм. Все проанализированные кристаллы имеют зонально-секторальное внутреннее строение различной контрастности, достаточно хорошо выявляющееся в режимах аномального двулучепреломлении и катодолюминесценции (рис. 4). Проведенный анализ показал (Васильев и др., 2014, 2017), что наблюдаю- щиеся неоднородности соответствуют динамике роста октаэдрических форм, впоследствии частично растворенных с поверхности. В строении некоторых кристаллов отмечаются регенерационные слои. В двух кристаллах методом КР-спектроскопии диагностированы включения форстерита (перидотитовый парагенезис), в одном образце обнаружены включения диопсида, в пяти алмазах – включения сульфидов. Отмечены также микровключения графитоподобной фазы.

В целом внутреннее строение исследованных ичетъюских алмазов существенно отличается от зонально-секториальных картин неоднородности алмазов из наиболее изученных в этом отношении кимберлитовых месторождений. В частности, в ичетъюских алмазах не отмечены случаи совместного проявления пирамид нарастания кубических и октаэдрических граней. Ростовые формы здесь представлены только октаэдрами, часто с мелкоступенчатыми гранями. В некоторых кристаллах центральная часть имеет концентрические ростовые поверхности, также не характерные для внутреннего строения кимберлитовых алмазов из месторождений Якутской и Архангельской провинций.

Люминесценция и спектроскопия

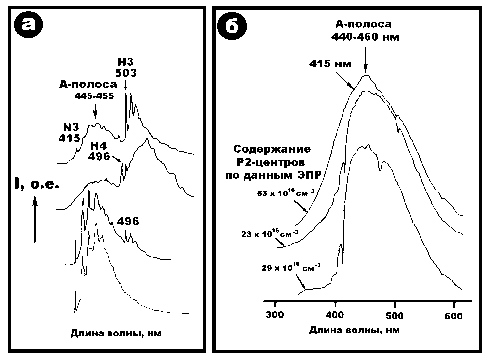

Кристаллы ичетъюских алмазов проявляют преимущественно голубую (480– 510 нм) люминесценцию, пластинки при электронном возбуждении обнаруживают в основном синее свечение (450–480 нм), некоторые ростовые слои отличаются зеленой (510–550 нм) люминесценцией (Клюев и др., 1974; Исаенко, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002; Петровский и др., 2014; Васильев и др., 2017). В спектрах фотолюминесценции, полученных с поверхности алмазных пластин (рис. 5, а), зарегистрированы система радиационных центров N3 (дефекты N 3 V) и две системы пластически-деформационных центров H3 и H4 (VN 2 V).

Кроме того, в таких спектрах наблюдается так называемая А-полоса, объединяющая фононные повторения линии излучения центра N3. Некоторые образцы по границе октаэдрического фантома имеют небольшие участки с розовой люминесценцией.

Рис. 4. Неоднородности внутреннего строения ичетъюских алмазов, выявленные методом катодолюминесценции. Белые линии - профиля измерения концентрации азотных дефектов

В спектрах рентгенолюминесценции (рис. 5, б) регистрируются те же системы, но в менее контрастном виде. В версии ЭПР упомянутые радиационные и деформационные центры трактуются как центры Р1 и Р2 (Лютоев и др., 1999).

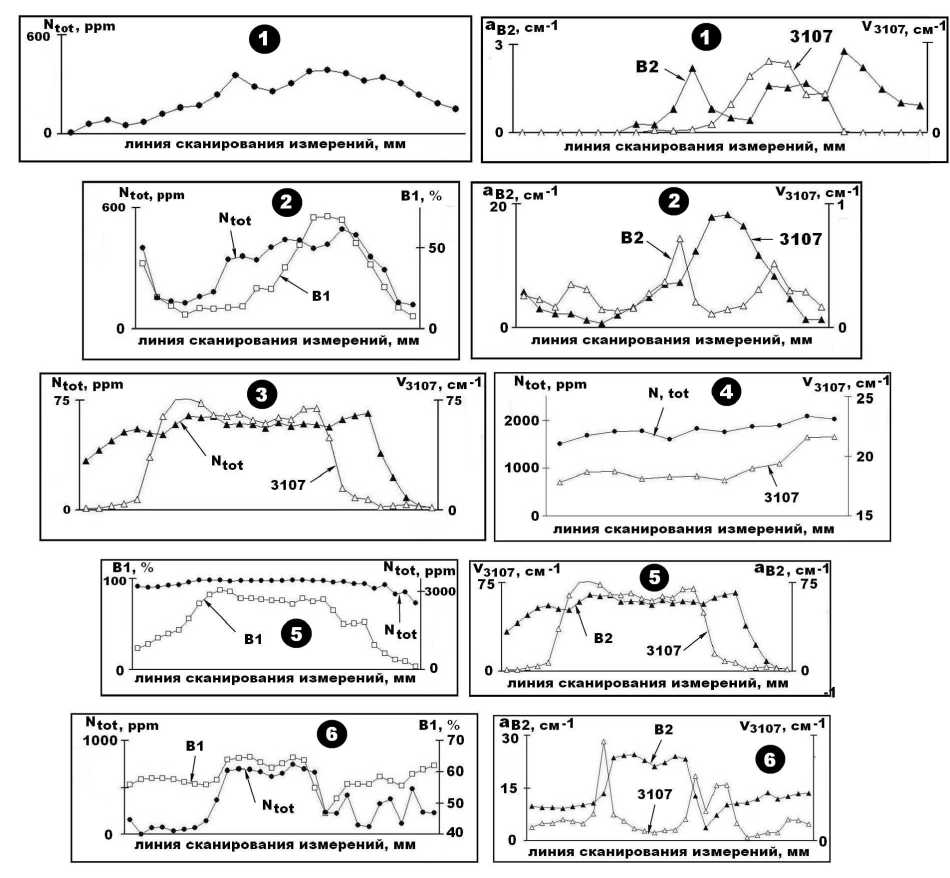

Особенно важное значение для определения генетической природы алмазов имеют данные ИК-спектроскопии. Проведенные исследования показали, что для ичетъюских алмазов свойственно широкое варьирование как валовой концентрации структурного азота, так и степени агрегации атомов азота с образованием дефектов А (N2), В1 (N4V) и планарных дефектов В2 (двумерные кластеры вытолкнутых в результате изоморфных замещений в междуузельные пространства атомов углерода). Валовая концентрация азота изменяется в пределах 10–3000 ppm, степень агрегации атомов азота до центров В1 колеблется от 0 до 100%. Для планарных дефектов установлены признаки разрушения. Отмечается также постоянная примесь СН-центров, концентрация которых прямо согласуется со степенью агрегации азота дефектов. Изменения валовой концентрации азота, степени агрегации его атомов, концентрации СН-дефектов происходят в ичетъюских алмазах анатомически закономерно, образуя максимумы в их центральных частях (рис. 6).

Рис. 5. Типичные для ичетъюских алмазов спек- тры фото- (а) и рентгено- (б) люминесценции

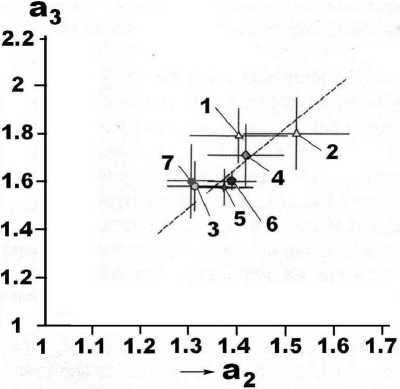

Обобщение полученных данных приводит к выводу о том, что ичетъюские алмазы претерпели высокотемпературный мантийный отжиг и практически не подвергались механическому износу в условиях земной поверхности. На диаграмме У.В. Тейлора (Tayler, 1990) при принятии возраста в 3 млрд лет основная масса исследованных кристаллов укладывается в температурный диапазон от 1050 до 1250 К (рис. 7).

Рис. 6. Корреляция концентраций структурных дефектов с внутренним строением ичетъюских алмазов. Номера соответствуют номерам кристаллов на рис. 4

Рис. 7. Генеральная диаграмма для оценки степени агрегации точечных азотных дефектов в мантийных алмазах по У.Р. Тейлору, рассчитанная по ИКС-данным: 1 - ичетъюские алмазы; 2, 3 - алмазы из соответственно Усьвинской и Рассольнинской россыпей (Северный Урал); 4, 5 - кимберлитовые алмазы из соответственно Архангельской и Якутской провинции; 6 - кимберлитовые алмазы с Украинского кристаллического щита; 7 - кимберлитовые алмазы из ЮжноАфриканской провинции; 8, 9 - бразильские алмазы из провинций соответственно Минас-Жерайс и Жуина. Серыми стрелками показаны тренды изменения азотструктурных свойств алмазов. Тренды: К - кимберлитовый, УТ - уральский туффизитовый; Б - бразильский монокристально-карбонадный

В двух образцах коэффициент поглощения на СН-дефектах достигает 17 и 56 см–1 при степени агрегации азота в 100 и 80% В1 соответственно. Проявление планарных дефектов зависит от степени агрегации азотных атомов до В1. В кристаллах с низкой долей В1 максимум полосы В2 смещен к 1370– 1372 см–1, приобретая резкую асимметричность.

В кристаллах с наибольшей долей дефектов В1 положение максимума полосы В2 не сдвигается далее 32 см–1, а в одном таком кристалле полосы В2 вообще не были зарегистрированы. При этом для большинства исследованных кристаллов установлено соотношение между системами В2 и В1, близкое к максимальному.

Сравнение полученных данных с результатами ИК-спектроскопического исследования основных генетических типов алмазов показывает, что ичетъюские кристаллы, безусловно, относятся к мантийным, объединяясь с уральскими алмазами в рамках единого тренда изменчивости валовой концентрации и степени агрегации азотных дефектов. При этом следует отметить, что алмазы Тимано-Североуральской провинции характеризуются прямой корреляцией между валовой концентрацией структурного азота и степенью агрегации азотных дефектов в отличие от кимберлитовых алмазов и бразильских карбонадо, в которых между теми же параметрами реализуется обратная корреляция.

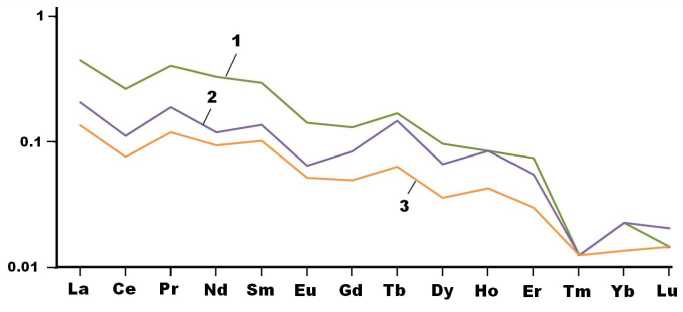

Элементы-примеси и изотопия углерода мированные на хондрит концентрации лантаноидов образуют тренды со сравнительно пологим уклоном в сторону тяжелых элементов (рис. 8), что несколько необычно. Кимберлитовые алмазы, например, демонстрируют субгоризонтальные тренды.

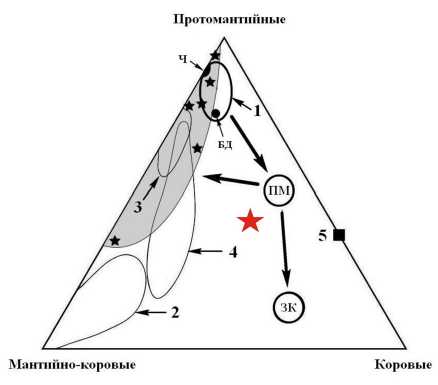

С позиции модели глобальной геохимической дифференциации (Щербаков, 1976; Тейлор, Леннон, 1988) в составе исследованных алмазов относительная концентрация мантийных (цетростремительных) элементов составляет 29%, мантийно-коровых (минимально- и дефицитно-центробежных) – 34%, а коровых (центробежных) – 37%. На диаграмме геохимической дифференциации (рис. 9) точка среднего микроэлементного состава ичетъюских алмазов оказалась вблизи поля состава примитивной мантии, характеризующейся минимальной степенью де-плетирования. Интересно, что по рассматриваемому критерию ичетъюские алмазы существенно отличаются не только от кимберлитовых, но и уральских туффизитовых алмазов (Силаев и др., 2015), демонстрируя гораздо меньшее относительное содержание промежуточных по геохимическим свойствам – мантийно-коровых – элементов-примесей.

По результатам масс-спектрометрии, коэффициент изотопного состава углерода (δ13С PDB ) в ичетъюских алмазах варьируется в необычно широким диапазоне – от –1.56 до –27.4‰.

Рис. 8. Хондритнормированные содержания лантаноидов в ичетъюских алмазах: 1, 2 — образцы с наибольшими содержаниями лантаноидов; 3 — средние содержания по пяти образцам

В пределах этого диапазона полученные данные распределяются неравномерно, подразделяясь в соответствии с современными представлениями о первоисточниках углерода в природных алмазах на три группы: «уг- лекислогазовые» (–5.86 ± 1.86‰, встречаемость – 70.7%), «угарногазовые» (–13.86 ± 2.97‰, встречаемость –18.5%) и «метановые» (–24.26‰, встречаемость –10.8%) алмазы.

Рис. 9 . Сопоставление ичетъюских алмазов (красная звезда) с метеоритами и основными геолого-генетическими типами алмазов по степени геохимической дифференциации микроэлементов: 1 - поле метеоритов (Ч - хондрит «Челябинск», БД - сидерит «Большой Долгучан»); 2, 3 - алмазы из соответственно кимберлитовой трубки Удачной и уральских туффизитов (2), эбеляхских, уральских и бразильских россыпей (3); 4 - якутиты; 5 - бразильские карбонадо. Черными звездочками и заливкой показаны тол-бачинские вулкано-атмоэлектрогненные алмазы. ПМ и ЗК - соответственно примитивная мантия и земная кора

Таким образом, выясняется, что в отличие от бразильских округлых алмазов с преимущественно «метановым» углеродом (Галимов и др., 1985; Петровский и др., 2005) и сибирских якутитов с «угарногазовым» углеродом (Силаев и др., 2014) ичетъюские алмазы содержат все три варианта углерода, хотя и в разной пропорции.

Микроминеральные пленки на поверхности алмазов

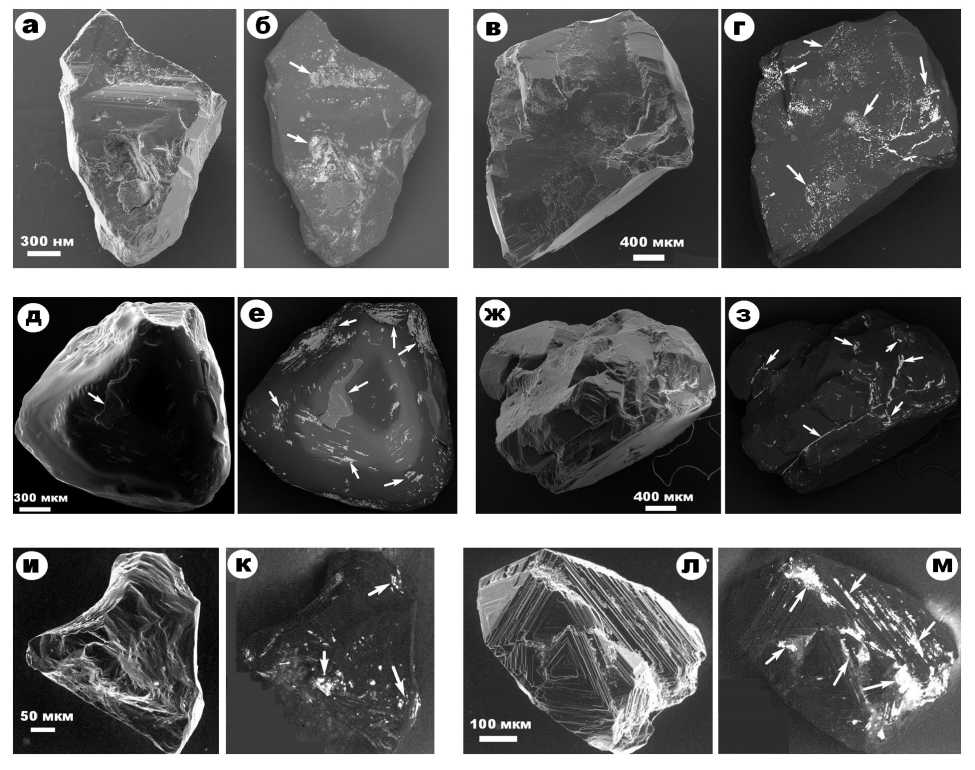

С целью изучения пленочных микроминерализаций на поверхности ичетъюских алмазов были исследованы несколько десятков округлых (68% коллекции), угловатых

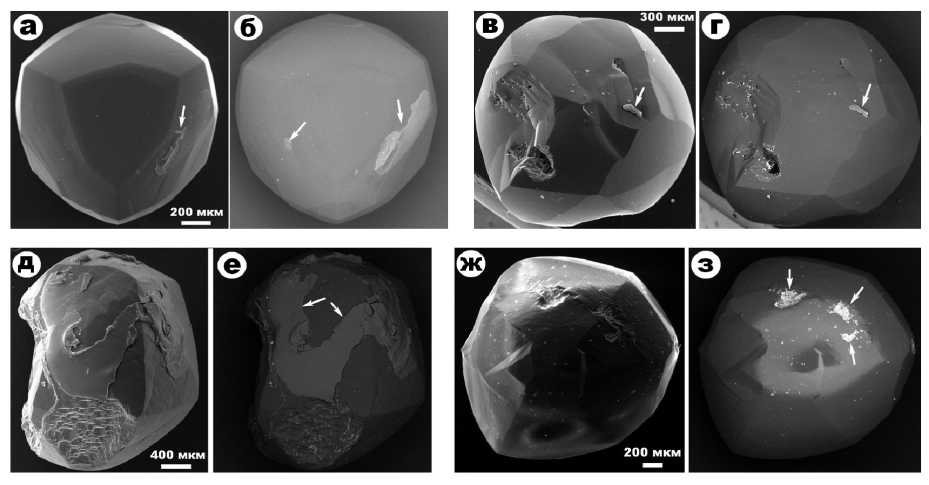

(20%) и ступенчато-угловатых (12%) кристаллов. Исследованные округлые алмазы (рис. 10) характеризовались размерами (2.49 ± 0.79) × (2.23 ± 0.7) × (2.02 ± 0.67) мм, коэффициент вариации размеров лежал в пределах 30–35%. Коэффициент вытянутости – 1.26 ± 0.26 – свидетельствует о близости формы кристаллов к изометричной. Угловатые и ступенчато-угловатые алмазы (рис. 11) были почти в два раза мельче – (1.48 ± 1.17) × (1.31 ± 1.03) × (1.15 ± 0.9) мм, с коэффициентом вариации размеров 75– 80% и коэффициентом вытянутости 1.27 ± 0.2.

На поверхности практически всех проанализированных кристаллов были обнаружены локальные микроминеральные пленки толщиной до 200 мкм. Размеры пленок в зависимости от морфологии кристаллов существенно различаются. На поверхности более крупных округлых алмазов они статистически определяются как (736 ± 233) × (614 ± 145) мкм, в единичных случаях достигают 3 мм. Коэффициент удлинения пленок составляет (2.88 ± 0.9). Для более мелких угловатых и ступенчато-угловатых алмазов характерны более локальные пленки размером (251 ± 85) × 216 ± 74) мкм, но при этом в 1.5–2 раза более вытянутые – (4.63 ± 6.07), иногда и вовсе волосовидные. Во всех случаях минеральные пленки имеют полизерни-стое строение. Размеры зерен в них варьируются в диапазоне от 1 мкм до 1 мм, подразделяясь при этом на три градации.

88% зерен колеблются по размеру в диапазоне 1–50 мкм, оцениваясь статистически как (12.9 ± 11) × (7.2 ± 6.6) × (2.2 ± 2) мкм. Коэффициенты вариации размеров таких частиц составляют 85–95%.

8% зерен изменяются в пределах 51– 100 мкм – (67.9 ± 16.3) × (40.3 ± 24.4) × (2.3 ± 1.4) мкм. Коэффициенты вариации их размеров резко снижаются до 24–65%.

4% зерен варьируются в весьма широком диапазоне – от 100 мкм до 1 мм – (204.5 ± 67) × (92.6 ± 22.7) × (2.2 ± 0.7) мкм.

Рис. 10. Примеры исследованных округлых алмазов с микроминеральными пленками на поверхности (показаны стрелками). СЭМ-изображения в режимах вторичных (а, в, д, ж) и упругоотраженных (б, г, е, з) электронов

Рис. 11. Примеры исследованных угловатых и ступенчато-угловатых алмазов с микроминераль-ными пленками на поверхности (показаны стрелками). СЭМ-изображения в режимах вторичных (а, в, д, ж, и, л) и упруго-отраженных (б, г, е, з, к, м) электронов

Коэффициенты вариации размеров в этой градации наиболее низкие, оценивающиеся в 25-35%. Последнее указывает на то, что, несмотря на максимальный разброс по размерам, эта градация зерен статистически харак- теризуется в целом наибольшей размерной однородностью.

В ходе СЭМ-аналитических исследований (около 500 рентгеноспектральных мик-розондовых анализов) в составе пленок были выявлены 53 микроминерала, относящиеся ко всем основным минеральным типам.

Тип самородных металлов, сплавов и простых веществ представлен 16 видами и разновидностями: самородное железо;

алюможелезо – Fe 0.86–0.9 Al 0.01–0.14 ; хромжелезо – Fe 0.75–0.89 Cr 0.11–0.25 ; никельхромжелезо – Fe 0.65–0.69 Cr 0.18–0.32 Ni 0–0.11 Mn 0.02–0.03 ; никель-цинкжелезо – Fe 0.51 Zn 0.36 Ni 0.13 ; молибден-хромжелезо Fe 0.65 Cr 0.32 Mo 0.03 ; марганецни-кельхромжелезо – Fe 0.69 Cr 0.18 Ni 0.11 Mn 0.02 ; электрум медистый – Au 0.56 Ag 0.26 Cu 0.18 ; серебро – Ag 0.97–1 Cu 0–0.03 (в самородной форме и в форме твердого раствора в акантите); зо-лотопалладий – Pd 2 Au–PdAu; молибдензо-лотопалладий – Pd 5–13 Au 3–7 Mo 1–2 ; таллийзо-лотопалладий – Pd 0.62 Au 0.35 Tl 0.03 ; латунь – Cu 0.6–0.65 Zn 0.35–0.4 ; вольфрам-квансонгит – W– WC; cвинец – Pb 0.82–0.95 Ag 0–0.15 Cu 0.03–0.06 (твердый раствор в котуните); фаза состава S 7 As 2 . Из выявленных сплавов наиболее редкими являются золотопалладий, уже отмечавшийся в связи с ичетъюскими алмазами (Макеев, Филиппов, 1999; Макеев, Макеев, 2001), молибдензолотопалладий и впервые обнаруженный таллийзолотопалладий.

К типу халькогенидов относятся два сульфида: акантит – Ag 2 S и галенит – PbS (твердый раствор в котуните).

Тип галогенидов включает 9 минералов: галит – (Na 0.94–0.98 K 0–0.02 Ca 0–0.02 Pb 0–0.01 )Cl 1– 1.04 ; сильвин – KCl; йодсодержащий хлораргирит – Ag(Cl 0.98 J 0.02 ); бромйодаргирит – Ag(J 0.67 Br 0.33 ); йодаргирит – AgJ; гибридная фаза – Ag(Cl 0.67–0.85 Br 0.08–0.09 J 0.06–0.07 ) 0.83– 1 (OH) 0–0.17 ; котунит – PbCl 2 ; таллиевый гидроксихлорид – TlCl 1.33–1.4 (OH) 0.6–0.67 ; свинцо-во-таллиевый гидроксихлорид – (Tl 0.4– 0.85 Pb 0.15–0.6 )Cl 0.27–1.44 (OH) 0.56–1.73 .

Тип оксидов представлен 6 видами: кварц; анатаз; массикот – (Pb 0.95–1 Сu 0.03– 0.05 )O; цинкит – ZnO; фаза (La 2.24 Nd 0.76 ) 2 O 3 ; шпинелидные твердые растворы – (Fe 0.35– 1 Mn 0–0.29 Ni 0–0.3 Cu 0–0.05 )(Fe 1.34–2 Cr 0–0.66 Ti 0– 0.56 ) 2 O 4 ; гётит.

Тип силикатов включает 4 вида: алюмо-селадонитовая слюда – K 0.43–0.5 (Al 1.29– 1.34 Mg 0.14–0.18 Fe 0.5–o.53 ) 2 [Al 1.28–1.32 Si 2.68–

2.72 O 10 ](ОH) 0.4–0.55 ; каолинит – (Al 3.63–4.05 Fe 0– 0.4 ) 3.63–4.05 [Si 4 O 10 ](OH) 6.92–8.18 ; циркон – (Zr 0.9– 1 Hf 0–0.08 )[SiO 4 ]; ортопироксен – (Mg 0.65–1 Fe 0– 0.36 )[SiO 3 ].

К типу кислородных солей отнесены 16 минералов и фаз: кальцит; сидерит; сода – Na 2 [CO 3 ]nH 2 O; Na-смитсонит –

(Zn 0.76 Na 0.24 )[CO 3 ] 0.88 ; фазы – (Ca 0.57–0.88

Mg 0.02–0.03 Na 0.08–0.35 K 0.02–0.05 )[CO 3 ] 0.74–0.89 , K[CO 3 ] 0.11–0.17 Cl 0.65–0.88 , Na[CO 3 ] 0.39 Cl 0.22 ,

(Na 0.68–0.76 K 0.01–0.13 Ca 0.03–0.05 Mg 0.01–0.06 ) [CO 3 ] 0.34–0.46 Cl 0.31–0.43 , Na 0.64 K 0.12 Zn 0.15 Ca 0.09 )

[CO 3 ] 0.46 Cl 0.31 , (Pb 0.07–0.88 Mg 0–0.24 Mg 0–0.24 Ca 0– 0.1 Na 0.11–0.63 K 0–0.31 )[CO 3 ] 0.24–0.88 Cl 0.12–0.79 , (Na 0.72–0.95 K 0.01–0.23 )[CO 3 ] 0.11–0.26 Cl 0.66–0.78 ; гипс; арканит-тенардит – (Na 1.74 K 0.26 ) [SO 4 ]; фазы – (Na 0.65 K 0.35 )[SO 4 ) 0.35 Cl 0.3 и Na 0.62–0.66 K 0.23– 0.34 Ca 0.01–0.11 Mg 0–0.03 ) [SO 4 ] 0.22–0.31 Cl 0.41–0.66 ;

алюмосульфатфосфатные твердофазные смеси состава (Ca 0.09–0.52 Ba 0–0.07 Sr 0–0.38 La 0–0.79 Ce 0– 0.56 Nd 0–0.19 Pb 0–0.1 ) 0.55–1.48 Al 3 [PO 4 ] 1.28–2.1 [SO 4 ] 0– 0.43 (OH) 5.7–7 .

Наибольший интерес среди выявленных в пленках минералов представляют две системы твердых растворов – шпинелидная и алюмосульфатфосфатная.

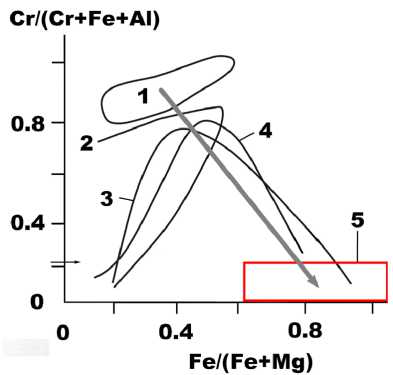

Шпинелидные твердые растворы являются широко варьирующей смесью шести ми-налов (мол. %): магнетита (68.63 ± 28.97); хромита (10.84 ± 15.38); якобсита (9.08 ± 11.71); ульвита (5.02 ± 14.7); треворита (4.14 ± 9.66) и купрошпинели (0.98 ± 3.28). По характеру распределения миналов эти смеси можно подразделить на десять разновидностей (частота встречаемости, %): магнетитовую (40.9); хромит-якобсит-магнетитовую (20.4); ульвит-магнетитовую (10.2); хромит-треворит-магнетитовую (8.2); магнетит-ульвитовую (6.1); хромит-магнетитовую (4.1); якобсит-магнетитовую (4.1); купро-шпинель-якобсит-магнетитовую (2); магне-тит-хромитовую (2); магнетит-треворит-хромитовую (2). Очевидно, что на фоне шпинелидов, выявленных на месторождении Ичетъю в алмазосодержащих породах (Макеев, Макеев, 2005), описанные нами минералы являются гораздо менее хромистыми. В ряду генетических типов шпинелидов от включений в мантийных алмазах до акцес-сориев в альпинотипных ультрабазитах (Ваганов, 2000) рассматриваемые минералы выглядят наименее глубинными (рис. 12). Однако и при этом имеющаяся в них примесь купрошпинелевого минала может свидетельствовать об образовании пленочных шпине-лидов в ходе эвакуации ичетъюских алмазов из мантии.

Рис. 12. Составы шпинелидов алмазной ассоциации: 1- соответственно включения в алмазах; 2 - алмазоносные кимберлиты и лампроиты; 3 -неалмазоносные кимберлиты; 4 - альпинотип-ные ультрабазиты; 5 - шпинелиды на поверхности ичетъюских алмазов. Стрелкой показан вектор снижения глубинности образования шпинелидов

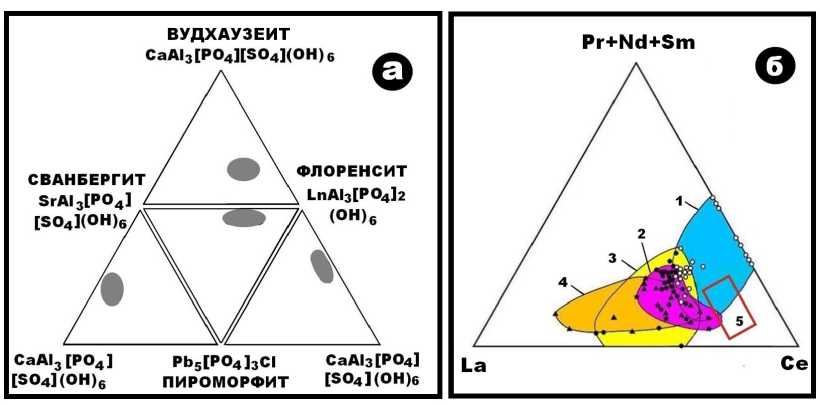

Система поликомпонентных алюмосульфатфосфатов, характерная именно для эндогенных минеральных месторождений (Силаев и др., 2001), особенно широко рас- пространена в микроминеральных пленках на поверхности ичетъюских алмазов (табл. 1). Эмпирическая брутто-формула этих минералов в рассматриваемом случае имеет вид – (Ca0.13–0.5 Sr0.07–0.31 Ba0–0.16Pb0–0.1La0– 0.79Ce0–0.79 Nd0–0.19)0.62–1.69 [PO4]1.28–1.81[SO4]0– 0.43(OH)4.4–7.6. В пересчете на миналы состав алюмосульфатфосфатных твердых растворов определяется следующим образом (мол. %): флоренсит = 45.96 ± 12.38); вудхаузеит = 29.26 ± 24.29; сванбергит = 22.44 ± 9.8; пироморфит = 5.53 ± 3.63. Преобладающему в смесях преимущественно цериевому флоренситу (рис. 13, а) соответствует эмпирическая формула (Се0–1La0–1 Nd0– 0.39)Al3[PO4]2(OH)6. Среди изученных нами ранее генотипов алюмосульфатфосфатных твердых растворов из гидротермальных и алмазных месторождений (Силаев и др., 2008) алюмосульфатфосфаты в пленках на ичетъюских алмазах ближе всего коррелируются с аналогичными минералами в уральских алмазоносных туффизитах, несколько отличаясь от них только повышенным содержанием церия (рис. 13, б).

Рис. 13. Минальный состав алюмосульфатфосфатов, выявленных на поверхности ичетъюских алмазов (а, поля, показанные зальвкой), и катионный состав алюмосульфатфосфатных твердых растворов в гидротермальных и алмазных месторождениях (б). На б: 1 - месторождение редкоземельных алюмо-кварцитов на Полярном Урале; 2 - алмазоносные туффизиты на Среднем и Северном Урале; 3 - Крестовоздвиженская и Полуденная алмазосодержащие «россыпи» на Среднем Урале; 4 - включения в карбонадо из месторождений Восточной Бразилии; 5 - пленки на поверхности ичетъюских алмазов

Таблица 1. Минальный состав (%) и эмпирические формулы алюмосульфатфосфатных твердых растворов, обнаруженные в пленках на ичетъюских алмазах

|

№ пп |

s S 6 & к |

s о й X EX m |

s СО и |

S ? 6 е |

Брутто-формула |

Формула флоренсита |

|

1 |

0 |

24.7 |

23.6 |

51.7 |

(Ca 0.22 La 0.11 Ce 0.28 Nd 0.07 Sr 0.21 ) 0.89 Al 3 [PO 4 ] 1.58 [SO 4 ] 0.43 (OH) 5.64 |

(Се 0.61 La 0.24 Nd 0.15 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

2 |

10 |

23.7 |

17.5 |

48.8 |

(Ca 0.14 Ba 0.05 La 0.09 Ce 0.24 Nd 0.06 Sr 0.14 Pb 0.08 ) 0.8 Al 3 [PO 4 ] 1.43 [SO 4 ] 0.19 (OH) 6.12 |

(Се 0.61 La 0.23 Nd 0.16 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

3 |

0 |

17.54 |

13.16 |

69.3 |

(Ca 0.2 La 0.79 Sr 0.15 ) 1.14 Al 3 [PO 4 ] 1.65 [SO 4 ] 0.1 (OH) 6.92 |

LaAl 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

4 |

7.22 |

15.46 |

10.31 |

67.01 |

(Ca 0.15 La 0.07 Ce 0.54 Nd 0.04 Sr 0.1 Pb 0.07 ) 0.97 Al 3 [PO 4 ] 1.41 (OH) 7.36 |

(Се 0.84 La 0.11 Nd 0.05 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

5 |

10.12 |

22.8 |

10.3 |

56.78 |

(Ca 0.18 La 0.16 Ce 0.27 Sr 0.1 Pb 0.08 ) 0.79 Al 3 [PO 4 ] 1.53 [SO 4 ] 0.09 (OH) 6.24 |

(Се 0.62 La 0.38 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

6 |

4.4 |

24.18 |

21.98 |

49.44 |

(Ca 0.22 La 0.15 Ce 0.25 Nd 0.05 Sr 0.2 Pb 0.04 ) 0.91 Al 3 [PO 4 ] 1.67 [SO 4 ] 0.08 (OH) 6.1 |

(Се 0.55 La 0.33 Nd 0.12 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

7 |

8.3 |

16.67 |

8.33 |

66.7 |

(Ca 0.16 La 0.17 Ce 0.36 Nd 0.11 Sr 0.08 Pb 0.08 ) 0.96 Al 3 [PO 4 ] 1.69 [SO 4 ] 0.14 (OH) 6.21 |

(Се 0.52 La 0.25 Nd 0.23 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

8 |

8.89 |

15.56 |

10 |

75.55 |

(Ca 0.14 La 0.17 Ce 0.33 Nd 0.09 Sr 0.09 Pb 0.08 ) 0.9 Al 3 [PO 4 ] 1.6 [SO 4 ] 0.09 (OH) 6.41 |

(Се 0.56 La 0.29 Nd 0.15 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

9 |

6.59 |

26.4 |

16.48 |

50.53 |

(Ca 0.17 Ba 0.07 La 0.11 Ce 0.26 Nd 0.09 Sr 0.15 Pb 0.06 ) 0.91 Al 3 [PO 4 ] 1.75 [SO 4 ] 0.11 (OH) 5.81 |

(Се 0.56 La 0.24 Nd 0.2 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

10 |

0 |

17.05 |

26.14 |

56.81 |

(Ca 0.15 La 0.14 Ce 0.27 Nd 0.09 Sr 0.23 ) 0.88 Al 3 [PO 4 ] 1.47 [SO 4 ] 0.16 (OH) 6.53 |

(Се 0.54 La 0.16 Nd 0.3 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

11 |

12.82 |

20.51 |

15.38 |

51.29 |

(Ca 0.16 La 0.12 Ce 0.18 Nd 0.05 Sr 0.12 Pb 0.1 ) 0.78 Al 3 [PO 4 ] 1.55 (OH) 6.16 |

(Се 0.65 La 0.35 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

12 |

8.11 |

24.32 |

20.27 |

47.3 |

(Ca 0.14 Ba 0.04 La 0.12 Ce 0.18 Nd 0.05 Sr 0.15 Pb 0.06 ) 0.73 Al 3 [PO 4 ] 1.38 (OH) 6.61 |

(Се 0.51 La 0.34 Nd 0.15 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

13 |

4.44 |

15.55 |

17.78 |

62.23 |

(Ca 0.14 La 0.08 Ce 0.4 Nd 0.08 Sr 0.16 Pb 0.04 ) 0.9 Al 3 [PO 4 ] 1.55 [SO 4 ] 0.16 (OH) 6.39 |

(Се 0.7 1 La 0.14 Nd 0.15 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

14 |

7.25 |

18.84 |

18.84 |

55.07 |

(Ca 0.13 La 0.11 Ce 0.22 Nd 0.05 Sr 0.13 Pb 0.05 ) 0.69 Al 3 [PO 4 ] 1.44 [SO 4 ] 0.08 (OH) 6.28 |

(Се 0.58 La 0.29 Nd 0.13 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

15 |

9.09 |

34.54 |

23.64 |

32.73 |

(Ca 0.13 Ba 0.06 La 0.12 Nd 0.06 Sr 0.13 Pb 0.05 ) 0.89 Al 3 [PO 4 ] 1.55 (OH) 5.37 |

(La 0.67 Nd 0.33 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

16 |

4.08 |

23.47 |

30.61 |

41.84 |

(Ca 0.23 La 0.11 Ce 0.22 Nd 0.08 Sr 0.3 Pb 0.04 ) 0.98 Al 3 PO 4 ] 1.71 [SO 4 ] 0.13 (OH) 5.90 |

(Се 0.54 La 0.27 Nd 0.19 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

17 |

6.1 |

24.39 |

37.8 |

31.71 |

(Ca 0.2 La 0.26 Sr 0.31 Pb 0.05 ) 0.82 Al 3 [PO 4 ] 1.81 [SO 4 ] 0.16 (OH) 5.15 |

СеAl 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

18 |

6.15 |

27.69 |

41.54 |

24.62 |

(Ca 0.18 Ce 0.16 Sr 0.27 Pb 0.04 ) 0.65 Al 3 [PO 4 ] 1.45 [SO 4 ] 0.16 (OH) 6.27 |

СеAl 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

19 |

14.52 |

37.1 |

20.97 |

27.41 |

(Ca 0.23 Ce 0.17 Sr 0.13 Pb 0.09 ) 0.62 Al 3 [PO 4 ] 1.69 [SO 4 ] 0.08 (OH) |

СeAl 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

20 |

5.26 |

31.58 |

30.26 |

32.9 |

(Ca 0.24 La 0.06 Ce 0.19 Sr 0.23 Pb 0.04 ) 0.76 Al 3 [PO 4 ] 1.55 [SO 4 ] 0.12 (OH) 5.18 |

(Се 0.76 La 0.24 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

21 |

5.81 |

29.07 |

27.91 |

37.21 |

(Ca 0.2 Ba 0.05 La 0.1 Ce 0.17 Nd 0.05 Sr 0.24 Pb 0.05 ) 0.86 Al 3 [PO 4 ] 1.51 [SO 4 ] 0.12 (OH) 6.27 |

(Се 0.53 La 0.31 Nd 0.16 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

22 |

6.67 |

31.11 |

22.22 |

40 |

(Ca 0.24 Ba 0.04 La 0.09 Ce 0.17 Nd 0.1 Sr 0.2 Pb 0.06 ) 0.9 Al 3 [PO 4 ] 1.6 [SO 4 ] 0.13 (OH) 6.1 |

(Се 0.47 La 0.25 Nd 0.28 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

23 |

5.95 |

26.19 |

27.38 |

40.48 |

(Ca 0.22 La 0.1 Ce 0.19 Nd 0.06 Sr 0.22 Pb 0.05 ) 0.84 Al 3 [PO 4 ] 1.28 SO 4 ] 0.12 (OH) 6.95 |

(Се 0.54 La 0.28 Nd 0.18 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

24 |

6.58 |

23.68 |

31.58 |

38.16 |

(Ca 0.18 La 0.06 Ce 0.18 Nd 0.05 Sr 0.24 (Pb 0.05 ) 0.76 Al 3 [PO 4 ] 1.47 [SO 4 ] 0.12 (OH) 6.16 |

(Се 0.62 La 0.21 Nd 0.17 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

25 |

5.77 |

26.92 |

20.19 |

47.12 |

(Ca 0.23 Ba 0.05 La 0.11 Ce 0.19 Nd 0.19 Sr 0.21 Pb 0.06 ) 1.04 Al 3 [PO 4 ] 1.61 [SO 4 ] 0.07 (OH) |

(Се 0.39 La 0.22 Nd 0.39 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

26 |

6.06 |

26.26 |

22.22 |

45.46 |

( Ca0.2Ba0.06La0.11Ce0.18Nd0.06Sr0.22Pb0 .06)0.99Al3[PO4]1.54[SO4]0.09(OH)6.56 |

(Се0.51La0.31Nd0.18)Al3[PO4] 2 (OH)6 |

Таблица 1. Продолжение

|

27 |

7.86 |

24.72 |

31.46 |

35.96 |

(Ca 0.22 La 0.09 Ce 0.19 Nd 0.04 Sr 0.28 Pb 0.07 ) 0.89 Al 3 [PO 4 ] 1.54 [SO 4 ] 0.15 (OH) 6.18 |

(Се 0.59 La 0.28 Nd 0.13 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

28 |

0 |

31.47 |

26.57 |

41.96 |

(Ca 0.45 La 0.06 Ce 0.04 Nd 0.14 Sr 0.22 Pb 0.04 ) 0.91 Al 3 [PO 4 ] 2.1 [SO 4 ] 0.27 (OH) 4.3 |

(Се 0.67 La 0.1 Nd 0.23 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

29 |

5.41 |

46.85 |

0 |

47.74 |

(Ca 0.52 La 0.18 Ce 0.35 Pb 0.06 ) 1.11 Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 5.75 |

(Се 0.66 La 0.34 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

30 |

8.33 |

30.55 |

11.11 |

50.01 |

(Ca 0.17 Ba 0.05 La 0.2 Ce 0.2 Nd 0.06 Sr 0.08 Pb 0.06 ) 0.72 Al 3 [PO 4 ] 1.53 [SO 4 ] 0.04 (OH) 6.43 |

(Се 0.55 La 0.28 Nd 0.17 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

31 |

0 |

27.14 |

14.28 |

58.58 |

(Ca 0.15 Ba 0.04 La 0.1 Ce 0.2 Nd 0.11 Sr 0.1 Pb 0.04 ) 0.7 Al 3 [PO 4 ] 1.48 [SO 4 ] 0.06 (OH) 6.33 |

(Се 0.49 La 0.24 Nd 0.27 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

32 |

6.17 |

32.1 |

12.35 |

49.38 |

(Ca 0.19 Ba 0.07 La 0.11 Ce 0.22 Nd 0.07 Sr 0.1 Pb 0.05 ) 0.81 Al 3 [PO 4 ] 1.57 [SO 4 ] 0.06 (OH) 6.19 |

(Се 0.55 La 0.27 Nd 0.18 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

33 |

2.83 |

17.92 |

12.26 |

66.99 |

(Ca 0.14 Ba 0.05 La 0.1 Ce 0.56 Nd 0.05 Sr 0.13 Pb 0.03 ) 1.06 Al 3 [PO 4 ] 1.42 [SO 4 ] 0.07 (OH) 7.43 |

(Се 0.79 La 0.14 Nd 0.07 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

34 |

8.8 |

20.59 |

10.29 |

60.32 |

(Ca 0.09 Ba 0.05 La 0.12 Ce 0.24 Nd 0.05 Sr 0.07 Pb 0.06 ) 0.68 Al 3 [PO 4 ] 1.36 [SO 4 ] 0.26 (OH) 7.17 |

(Се 0.35 La 0.29 Nd 0.36 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

35 |

0 |

40 |

0 |

60 |

(Ca 0.3 Ba 0.1 La 0.16 Ce 0.33 Nd 0.11 )Al 3 [PO 4 ] 1.75 [SO 4 ] 0.76 (OH) 4.83 |

(Се 0.55 La 0.27 Nd 0.18 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

36 |

0 |

40.3 |

9.4 |

50.3 |

(Ca 0.44 Ba 0.16 Sr 0.14 La 0.19 Ce 0.56 ) 1.49 Al 3 [PO 4 ] 1.69 [SO 4 ] 0.99 (OH) 5.78 |

(Се 0.75 La 0.25 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

37 |

10.1 |

22.8 |

12.6 |

54.5 |

(Ca 0.18 Sr 0.1 La 0.16 Ce 0.27 Pb 0.08 ) 0.79 Al 3 [PO 4 ] 1.53 [SO 4 ] 0.17 (OH) 6.08 |

(Се 0.63 Nd 0.37 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

38 |

0 |

29.5 |

22.1 |

48.4 |

(Ca 0.22 Ba 0.06 Sr 0.21 La 0.11 Ce 0.28 Nd 0.07 ) 0.95 Al 3 [PO 4 ] 1.58 [SO 4 ] 0.42 (OH) 6.41 |

(Се 0.63 La 0.29 Nd 0.08 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

39 |

9.2 |

21.8 |

24.1 |

44.9 |

(Ca 0.14 Ba 0.05 Sr 0.14 La 0.09 Ce 0.24 Nd 0.06 Pb 0.08 ) 0.8 Al 3 [PO 4 ] 1.43 [SO 4 ] 0.19 (OH) 5.96 |

(Се 0.62 La 0.23 Nd 0.15 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

40 |

0 |

17.5 |

13.1 |

69.5 |

(Ca 0.2 Sr 0.15 Ce 0.79 ) 1.14 Al 3 [PO 4 ] 1.64 [SO 4 ] 0. 1 (OH) 6.95 |

СеAl 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

41 |

6.9 |

19.6 |

9.8 |

63.7 |

(Ca 0.15 Ba 0.05 Sr 0.1 La 0.07 Ce 0.54 Nd 0.04 Pb 0.07 ) 1.02 Al 3 [PO 4 ] 1.41 (OH) 7.56 |

(Се 0.83 La 0.11 Nd 0.06 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

42 |

10 |

23.7 |

17.5 |

48.8 |

(Ca 0.14 Ba 0.05 Sr 0.14 La 0.09 Ce 0.24 Nd 0.06 Pb 0.08 ) 0.8 Al 3 [PO 4 ] 1.43 [SO 4 ] 0.19 (OH) 6.74 |

(Се 0.61 La 0.23 Nd 0.16 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

43 |

6.3 |

25 |

10.7 |

58 |

(Ca 0.2 Ba 0.08 Sr 0.12 La 0.17 Ce 0.43 Nd 0.08 Pb 0.07 ) 1.12 Al 3 [PO 4 ] 1.57 [SO 4 ] 0.13 (OH) 7.01 |

(Се 0.63 La 0.25 Nd 0.12 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

44 |

5.8 |

16.5 |

12.4 |

65.3 |

(Ca 0.2 Sr 0.15 Ce 0.2 Pb 0.07 ) 1.21 Al 3 [PO 4 ] 1.65 [SO 4 ] 0.1 OH) 5.29 |

СеAl 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

45 |

6.9 |

19.6 |

8.3 |

65.2 |

(Ca 0.15 Ba 0.05 Sr 0.1 La 0.1 Ce 0.54 Nd 0.04 Pb 0.07 ) 1.02 Al 3 [PO 4 ] 1.41 (OH) 6.55 |

(Се 0.79 La 0.29 Nd 0.12 Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

46 |

8.3 |

30.5 |

11.1 |

50.1 |

(Ca 0.17 Ba 0.05 Sr 0.08 La 0.1 Ce 0.2 Nd 0.06 Pb 0.06 ) 0.72 Al 3 [PO 4 ] 1.53 [SO 4 ] 0.04 (OH) 6.43 |

(Се 0.55 La 0.28 Nd 0.17 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

47 |

7.2 |

27.5 |

14.5 |

50.8 |

(Ca 0.15 Ba 0.04 Sr 0.1 La 0.1 Ce 0.2 Nd 0.05 Pb 0.05 ) 0.69 Al 3 [PO 4 ] 1.48 [SO 4 ] 0.06 (OH) 6.17 |

(Се 0.57 La 0.28 Nd 0.15 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

48 |

6.2 |

32.5 |

12.5 |

48.8 |

(Ca 0.19 Ba 0.07 Sr 0.1 La 0.11 Ce 0.22 Nd 0.06 Pb 0.05 ) 0.86 Al 3 [PO 4 ] 1.57 [SO 4 ] 0.06 (OH) 6.16 |

(Се 0.56 La 0.28 Nd 0.16 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

49 |

4.3 |

27.5 |

18.8 |

49.4 |

(Ca 0.14 Ba 0.05 Sr 0.13 La 0.1 Ce 0.19 Nd 0.05 Pb 0.03 ) 0.69 Al 3 [PO 4 ] 1.42 [SO 4 ] 0.07 (OH) 6.32 |

(Се 0.56 La 0.29 Nd 0.15 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

50 |

8.8 |

20.6 |

10.3 |

60.3 |

(Ca 0.5 Ba 0.05 Sr 0.07 La 0.12 Ce 0.24 Nd 0.05 Pb 0.06 ) 0.68 Al 3 [PO 4 ] 1.35 [SO 4 ] 0.09 (OH) 7.36 |

(Се 0.58 La 0.29 Nd 0.13 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

51 |

5.5 |

16.4 |

13.6 |

64.5 |

(Ca 0.14 Ba 0.04 Sr 0.15 La 0.48 Ce 0.18 Nd 0.05 Pb 0.06 ) 1.1 Al 3 [PO 4 ] 1.38 (OH) 7.6 |

(Се 0.25 La 0.68 Nd 0.07 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

52 |

5.3 |

18.4 |

21.1 |

55.2 |

(Ca 0.14 Sr 0.16 La 0.08 Ce 0.25 Nd 0.09 Pb 0.04 ) 0.76 Al 3 [PO 4 ] 1.55 [SO 4 ] 0.16 (OH) 5.97 |

(Се 0.6 La 0.19 Nd 0.21 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

53 |

7.2 |

18.8 |

18.8 |

55.2 |

(Ca 0.13 Sr 0.13 La 0.11 Ce 0.22 Nd 0.05 Pb 0.05 ) 0.7 Al 3 [PO 4 ] 1.44 (OH) 6.44 |

(Се 0.58 La 0.29 Nd 0.13 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

54 |

0 |

25 |

17.1 |

57.9 |

(Ca 0.13 Ba 0.06 Sr 0.13 La 0.12 Ce 0.26 Nd 0.06 ) 0.78 Al 3 [PO 4 ] 1.55 [SO 4 ] 0.08 (OH) |

(Се 0.59 La 0.27 Nd 0.14 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

55 |

8.9 |

15.6 |

10 |

65.5 |

(Ca 0.14 Sr 0.09 La 0.17 Ce 0.33 Nd 0.09 Pb 0.08 ) 0.9 Al 3 [PO 4 ] 1.6 [SO 4 ] 0.09 (OH) 6.15 |

(Се 0.56 La 0.29 Nd 0.15 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

Таблица 1. Продолжение

|

56 |

8.3 |

16.7 |

8.3 |

66.7 |

(Ca 0.16 Sr 0.08 La 0.17 Ce 0.36 Nd 0.11 Pb 0.08 ) 0.96 Al 3 [PO 4 ] 1.69 [SO 4 ] 0.14 (OH) 6.21 |

(Се 0.56 La 0.26 Nd 0.18 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

57 |

6.6 |

26.4 |

16.5 |

51.1 |

(Ca 0.17 Ba 0.07 Sr 0.15 La 0.11 Ce 0.26 Nd 0.09 Pb 0.06 ) 1.47 Al 3 [PO 4 ] 1.75 [SO 4 ] 0.11 (OH) 5.81 |

(Се 0.56 La 0.24 Nd 0.2 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

58 |

8.9 |

15.6 |

10 |

65.5 |

(Ca 0.14 Sr 0.09 La 0.17 Ce 0.33 Nd 0.09 Pb 0.08 ) 0.9 Al 3 [PO 4 ] 1.56 [SO 4 ] 0.27 (OH) 6.17 |

(Се 0.56 La 0.29 Nd 0.15 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

59 |

0 |

17 |

26.1 |

56.9 |

(Ca 0.15 Sr 0.23 La 0.14 Ce 0.27 Nd 0.0.09 ) 0.88 Al 3 [PO 4 ] 1.47 [SO 4 ] 0.16 (OH) 6.53 |

(Се 0.54 La 0.28 Nd 0.18 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

60 |

12.8 |

20.5 |

15.4 |

51.3 |

(Ca 0.16 Sr 0.12 La 0.14 Ce 0.26 Pb 0.1 ) 0.78 Al 3 [PO 4 ] 1.55 (OH) 6.31 |

(Се 0.65 La 0.35 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

61 |

0 |

17 |

26.1 |

56.9 |

(Ca 0.1 Sr 0.23 La 0.14 Ce 0.27 Nd 0.09 ) 0.88 Al 3 [PO 4 ] 1.47 [SO 4 ] 0.16 (OH) 6.43 |

(Се 0.54 La 0.28 Nd 0.18 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

62 |

0 |

35.4 |

38.5 |

26.1 |

(Ca 0.16 Ba 0.07 Sr 0.25 La 0.08 Ce 0.05 Nd 0.04 ) 0.65 Al 3 [PO 4 ] 1.51 [SO 4 ] 0.19 (OH) 5.56 |

(Се 0.29 La 0.47 Nd 0.24 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

63 |

0 |

31.9 |

40.3 |

27.8 |

(Ca 0.13 Ba 0.1 Sr 0.29 Ce 0.11 Nd 0.09 ) 0.72 Al 3 [PO 4 ] 1.56 [SO 4 ] 0.27 (OH) 5.42 |

(Се 0.55 Nd 0.45 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

64 |

0 |

35 |

36.7 |

28.3 |

(Ca 0.21 Sr 0.22 Ce 0.17 ) 0.6 Al 3 [PO 4 ] 1.7 [SO 4 ] 0.17 (OH) 4.76 |

СеAl 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

65 |

0 |

35.2 |

33.3 |

31.5 |

(Ca 0.19 Sr 0.18 Ce 0.17 ) 0.54 Al 3 [PO 4 ] 1.54 [SO 4 ] 0.16 (OH) 5.14 |

СеAl 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

66 |

6.7 |

31.1 |

22.2 |

40 |

(Ca 0.24 Ba 0.04 Sr 0.2 La 0.09 Ce 0.17 Nd 0.1 Pb 0.06 ) 0.9 Al 3 [PO 4 ] 1.6 [SO 4 ] 0.13 (OH) 5.98 |

(Се 0.47 La 0.25 Nd 0.36 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

67 |

6 |

26.2 |

26.2 |

41.06 |

(Ca 0.22 Sr 0.22 La 0.1 Ce 0.19 Nd 0.06 Pb 0.05 ) 0.84 Al 3 [PO 4 ] 1.28 [SO 4 ] 0.12 (OH) 6.95 |

(Се 0.54 La 0.28 Nd 0.15 )Al 3 [PO 4 ] 2 OH) 6 |

|

68 |

6.5 |

24.7 |

31.2 |

37.6 |

(Ca 0.19 Sr 0.24 La 0.06 Ce 0.18 Nd 0.05 Pb 0.05 ) 0.77 Al 3 [PO 4 ] 1.47 [SO 4 ] 0.12 (OH) 6.18 |

(Се 0.62 La 0.21 Nd 0.17 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

69 |

6.3 |

29.5 |

25.3 |

38.9 |

(Ca 0.23 Ba 0.05 Sr 0.24 La 0.11 Ce 0.19 Nd 0.07 Pb 0.06 ) 0.95 Al 3 [PO 4 ] 1.61 [SO 4 ] 0.07 (OH) 6.3 |

(Се 0.51 La 0.30 Nd 0.19 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

70 |

6.7 |

29.2 |

24.7 |

39.4 |

(Ca 0.2 Ba 0.06 Sr 0.22 La 0.11 Ce 0.18 Nd 0.0.06 Pb 0.06 ) 0.89 Al 3 [PO 4 ] 1.54 [SO 4 ] 0.09 (OH) 6.33 |

(Се 0.51 La 0.31 Nd 0.18 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

71 |

5.8 |

21.4 |

27.2 |

45.6 |

(Ca 0.22 Sr 0.28 La 0.24 Ce 0.19 Nd 0.04 Pb 0.06 ) 1.03 Al 3 [PO 4 ] 1.54 [SO 4 ] 0.15 (OH) 6.61 |

(Се 0.4 La 0.51 Nd 0.09 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

72 |

4 |

24.2 |

30.3 |

41.5 |

(Ca 0.24 Sr 0.3 La 0.11 Ce 0.22 Nd 0.0.08 Pb 0.04 ) 0.99 Al 3 [PO 4 ] 1.71 [SO 4 ] 0.13 (OH) 6 |

(Се 0.54 La 0.27 Nd 0.19 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

73 |

6.1 |

24.4 |

37.8 |

31.7 |

(Ca 0.2 Sr 0.31 Ce 0.26 Pb 0.05 ) 0.82 Al 3 [PO 4 ] 1.81 [SO 4 ] 0.16 (OH) 5.15 |

СеAl 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

74 |

6.2 |

27.7 |

41.5 |

24.6 |

(Ca 0.18 Sr 0.27 Ce 0.16 Pb 0.04 ) 0.65 Al 3 [PO 4 ] 1.45 [SO 4 ] 0.16 (OH) 5.79 |

СеAl 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

75 |

14.5 |

37.1 |

21 |

27.4 |

(Ca 0.23 Sr 0.13 Ce 0.17 Pb 0.09 ) 0.62 Al 3 [PO 4 ] 1.69 (OH) 5.34 |

СеAl 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

76 |

5.3 |

31.6 |

30.3 |

32.8 |

(Ca 0.24 Sr 0.23 La 0.06 Ce 0.19 Pb 0.04 ) 0.76 Al 3 [PO 4 ] 1.55 [SO 4 ] 0.09 (OH) 5.94 |

(Се 0.76 La 0.24 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

77 |

5.8 |

29.1 |

27.9 |

37.2 |

(Ca 0.2 Ba 0.05 Sr 0.24 La 0.1 Ce 0.17 Nd 0.05 Pb 0.05 ) 0.86 Al 3 [PO 4 ] 1.51 [SO 4 ] 0.12 (OH) 6.27 |

(Се 0.53 La 0.31 Nd 0.16 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

78 |

4.4 |

24.2 |

22 |

49.4 |

(Ca 0.22 Sr 0.2 La 0.15 Ce 0.25 Nd 0.0.05 Pb 0.04 ) 0.91 Al 3 [PO 4 ] 1.67 [SO 4 ] 0.08 (OH) 6.7 |

(Се 0.56 La 0.3 Nd 0.14 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

79 |

6. |

31.1 |

22.2 |

40 |

(Ca 0.24 Ba 0.04 Sr 0.2 La 0.09 Ce 0.17 Nd 0.1 Pb 0.06 ) 0.9 Al 3 [PO 4 ] 1.6 [SO 4 ] 0.13 (OH) 6.1 |

(Се 0.47 La 0.25 Nd 0.28 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

80 |

6 |

26.2 |

26.2 |

41.6 |

(Ca 0.22 Sr 0.22 La 0.1 Ce 0.19 Nd 0.0.06 Pb 0.05 ) 0.84 Al 3 [PO 4 ] 1.28 [SO 4 ] 0.12 (OH) 6.95 |

(Се 0.54 La 0.28 Nd 0.18 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

81 |

6.5 |

24.7 |

31.2 |

37.6 |

(Ca 0.19 Sr 0.24 La 0.06 Ce 0.18 Nd 0.0.05 Pb 0.05 ) 0.77 Al 3 [PO 4 ] 1.49 [SO 4 ] 0.12 (OH) 7.12 |

(Се 0.62 La 0.21 Nd 0.17 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

82 |

6.5 |

30.4 |

22.8 |

40.3 |

(Ca 0.23 Ba 0.05 Sr 0.21 La 0.11 Ce 0.19 Nd 0.07 Pb 0.06 ) 0.92 Al 3 [PO 4 ] 1.61 [SO 4 ] 0.07 (OH) 6.12 |

(Се 0.51 La 0.3 Nd 0.19 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

83 |

6.7 |

28.9 |

24.4 |

40 |

(Ca 0.2 Ba 0.06 Sr 0.22 La 0.11 Ce 0.19 Nd 0.06 Pb 0.06 ) 0.9 Al 3 [PO 4 ] 1.54 [SO 4 ] 0.09 (OH) 6.41 |

(Се 0.53 La 0.31 Nd 0.16 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

84 |

7.9 |

24.7 |

31.5 |

35.9 |

(Ca 0.22 Sr 0.28 La 0.09 Ce 0.19 Nd 0.0.04 Pb 0.07 ) 0.89 Al 3 [PO 4 ] 1.54 [SO 4 ] 0.15 (OH) 6.18 |

(Се 0.59 La 0.28 Nd 0.13 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

Таблица 1. Окончание

|

85 |

4 |

24.2 |

30.3 |

41.5 |

(Ca 0.24 Sr 0.3 La 0.11 Ce 0.22 Nd 0.0.08 Pb 0.04 ) 0.9 9 Al 3 [PO 4 ] 1.7 [SO 4 ] 0.13 (OH) 6.03 |

(Се 0.54 La 0.27 Nd 0.19 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

86 |

6.2 |

27.7 |

41.5 |

24.6 |

(Ca 0.18 Sr 0.27 Ce 0.16 Pb 0.04 ) 0.65 Al 3 [PO 4 ] 1.45 [SO 4 ] 0.16 (OH) 5.79 |

СеAl 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

87 |

14.5 |

37.1 |

20 |

28.4 |

(Ca 0.23 Sr 0.13 Ce 0.17 Pb 0.09 ) 0.62 Al 3 [PO 4 ] 1.69 (OH) 5.34 |

СеAl 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

88 |

5.3 |

31.6 |

30.3 |

32.8 |

(Ca 0.24 Sr 0.23 La 0.06 Ce 0.19 Pb 0.04 ) 0.76 Al 3 [PO 4 ] 1.55 [SO 4 ] 0.12 (OH) 5.88 |

(Се 0.76 La 0.24 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

89 |

5.8 |

29.1 |

27.9 |

37.2 |

(Ca 0.2 Ba 0.05 Sr 0.24 La 0.1 Ce 0.17 Nd 0.0.05 Pb 0.05 ) 0.86 Al 3 [PO 4 ] 1.51 [SO 4 ] 0.12 (OH) 6.27 |

(Се 0.53 La 0.31 Nd 0.16 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

90 |

6.7 |

25.5 |

23.3 |

44.5 |

(Ca 0.23 Sr 0.21 La 0.12 Ce 0.22 Nd 0.0.06 Pb 0.06 ) 0.9 Al 3 [PO 4 ] 1.55 [SO 4 ] 0.1 (OH) 6.35 |

(Се 0.64 La 0.24 Nd 0.12 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

|

91 |

0 |

25.3 |

23 |

51.7 |

(Ca 0.22 Sr 0.2 La 0.15 Ce 0.25 Nd 0.0.05 Pb 0.06 ) 0.87 Al 3 [PO 4 ] 1.67 [SO 4 ] 0.08 (OH) 5.17 |

(Се 0.55 La 0.33 Nd 0.12 )Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 6 |

Таблица 2. Распределение минералов (%) по типам в пленках на поверхности ичетъюских алмазов (1), в земной коре (2), на Европейском Северо-Востоке России (3), на Урале (4), в пеплах Ключевского вулкана

|

Минеральные типы |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Простые вещества (ПВ) |

30.2 |

2.21 |

7.21 |

6.85 |

36.11 |

|

Халькогениды (ХГ) |

3.8 |

17.18 |

30.02 |

22.14 |

11.11 |

|

Галогениды (Г) |

17.0 |

4.13 |

1.17 |

1.78 |

8.33 |

|

Оксиды (О) |

11.3 |

12.18 |

15.11 |

16.24 |

13.89 |

|

Силикаты (С) |

7.5 |

26.66 |

29.2 |

29.27 |

16.67 |

|

Кислородные соли (КС) |

30.2 |

36.17 |

17.29 |

23.51 |

13.89 |

|

А = ПВ + ХГ |

34.0 |

20.1 |

37.2 |

29.0 |

47.22 |

|

В = Г + О |

28.3 |

16.3 |

16.3 |

18.0 |

22.22 |

|

С = С + КС |

37.7 |

63.6 |

46.5 |

54.9 |

30.56 |

|

С/A |

1.11 |

3.2 |

1.3 |

1.9 |

0.65 |

|

C/B |

1.33 |

3.9 |

2.9 |

3.1 |

1.37 |

|

KC/C |

4.02 |

1.4 |

0.6 |

0.8 |

0.83 |

Выявление в пленках на ичетъюских алмазах значительного числа минеральных видов позволяет оценить уровень минералогической организации пленок по известной методологии (Юшкин и др., 2003). Проведенный анализ показал, что на фоне земной коры и ближайших регионов (Урал, Европейский Северо-Восток) исследованные нами минеральные пленки выделяются явным обогащением самородными металлами, простыми веществами и галогенидами относительно силикатов и кислородных солей (табл. 2). Единственным более или менее сопоставимым с изученными пленками по структуре минерального кадастра является эксплозивный минерально-фазовый парагенезис на современных островодужных вулканах (Карпов и др., 2014; Карпов и др., 2017; Силаев и др., 2019; Гордеев и др., 2019; Силаев и др., 2022).

Заключение

Результаты комплексных исследований алмазов из Ичетъюского месторождения, считающегося одним из крупнейших на территории Тимано-Североуральской алмазоносной провинции, привели к следующим выводам.

Данные гониометрических исследований показали, что ичетъюские алмазы подвергались мантийному растворению в кинетическом и диффузионном режимах, пластическим и ударным деформациям в процессе эвакуации из мантии к земной поверхности, но практически не претерпели полирующего износа, завершающего историю формирования поверхности россыпных алмазов.

Во внутреннем строении ичетъюских алмазов не отмечено совместного проявления пирамид нарастания кубических и октаэдри- ческих граней. Ростовые формы в них представлены только октаэдрами, часто с мелкоступенчатыми гранями. В некоторых кристаллах центральная часть имеет концентрические ростовые поверхности, не характерные для внутреннего строения кимберлитовых алмазов.

Ичетъюские алмазы характеризуются преимущественно сине-голубой люминесценцией. По спектрам фото- и рентгенолю-минесценции в них диагностированы радиационные центры N3 и две системы пластиче-ски-деформационных центров – H3 и H4. Кроме того, зарегистрирована А-полоса, объединяющая фононные повторения линии излучения центра N3. Некоторые образцы имеют небольшие участки с розовой люминесценцией по границе подвергнувшегося растворению октаэдрического фантома. В спектрах ЭПР упомянутые радиационные и деформационные центры проявлены как Р1, Р2- центры.

По данным ИК-спектроскопии поглощения, ичетъюские алмазы характеризуются широким диапазоном варьирования как валовой концентрации структурного азота, так и степени агрегации атомов азота с образованием дефектов А, В1 и В2. Валовая концентрация структурного азота в исследуемых кристаллах варьируется в пределах 10– 3000 ppm, концентрация центров В1 достигает 100%. Отмечается постоянная примесь СН-центров (система 3107 см–1), содержание которых прямо коррелируется со степенью агрегации азотных дефектов. Изменения валовой концентрации азота, степени агрегации его атомов и концентрации СН-дефектов происходят в ичетюских алмазах анатомически закономерно с образованием максимумов в их центральных частях.

Согласно ИК-спектроскопическим данным, ичетъюские алмазы претерпели мантийный отжиг в температурном диапазоне 1050– 1250 К, образуя на азотной диаграмме совместно с уральскими алмазами единый тренд, обусловленный прямой корреляцией валовой концентрации структурного азота и степени агрегации азотных дефектов. Этот тренд принципиально отличается от аналогичных трендов кимберлитовых алмазов и бразильских карбонадо, отражающих обратную корреляцию между теми же параметрами.

В составе ичетъюских алмазов выявлено 45 микроэлементов, суммарное содержание которых составляет в среднем 3.84 г/т. Около 7% этого содержания обеспечивают лантаноиды, хондритнормированные концентрации которых образуют тренды с необычным для алмазов пологим уклоном в сторону тяжелых элементов.

По изотопному составу первоисточника углерода ичетъюские алмазы подразделяются на три группы: «углекислогазовые» (δ12С PDB = –5.86 ± 1.86 ‰, встречаемость – 70.7%), «угарногазовые» (–13.86 ± 2.97 ‰, 18.5%) и «метановые» (–24.26 ‰, 10.8%). Этим они существенно отличаются как от бразильских карбонадо, так и от сибирских якутитов.

На поверхности практически всех проанализированных кристаллов были обнаружены локальные микроминеральные пленки, в составе которых выявлено более 50 минералов, относящихся ко всем основным минеральным типам: 16 самородных металлов, сплавов и простых веществ; 2 халькогенида; 9 галлогенидов; 6 оксидов; 4 силиката; 16 кислородных солей. Наибольший интерес среди этих минералов представляют золото-палладий, молибдензолотопалладий, таллий-золотопалладий и две системы твердых растворов – шпинелидная и алюмосульфатфос-фатная. Шпинелидные твердые растворы по характеру распределения миналов подразделяются на десять разновидностей (в последовательности снижения частоты встречаемости): магнетитовую, хромит-якобсит-магнетитовую, ульвит-магнетитовую, хро-мит-треворит-магнетитовую, магнетит-уль-витовую, хромит-магнетитовую, якобсит-магнетитовую, купрошпинель-якобсит-ма- гнетитовую, магнетит-хромитовую, магне-тит-треворит-хромитовую. Примесь в шпи-нелидах купрошпинелевого минала может свидетельствовать об их образовании еще в ходе эвакуации ичетъюских алмазов из мантии. Система поликомпонентных алюмосульфатфосфатов характеризуется эмпирической брутто-формулой – (Ca0.13–0.5 Sr0.07– 0.31Ba0–0.16Pb0–0.1La0–0.79Ce0–0.79Nd0–0.19)0.62–1.69 [PO4]1.28–1.81[SO4]0–0.43(OH)4.4–76. В пересчете на миналы состав этих твердофазных смесей определяется комбинацией флоренсита, ву- дхаузеита, сванбергита и пироморфита. Среди изученных нами генотипов алюмосуль-фатфосфатных твердых растворов минералы в пленках ичетъюских алмазов ближе всего коррелируются с алюмосульфатфосфатами в уральских алмазоносных туффизитах, несколько отличаясь от них только повышенным содержанием церия. По уровню минералогической организации пленки на поверхности ичетюских алмазов наиболее сопоставимы с эксплозивными минеральнофазовыми парагенезисами на современных вулканах.

Практически вся полученная информация свидетельствует о том, что в части алмазов Ичетъюское месторождение является не россыпным, а коренным – туффизито-флюидизатным, в понимании А.Я. Рыбаль-ченко.

Исследования выполнены в рамках бюджетной государственной темы № 1021062211108-5-1.5.2 «Фундаментальные проблемы минералогии и минералообразования, минералы как индикаторы петро- и рудогенеза, минералогия рудных районов и месторождений Тимано-Североуральского региона и арктических территорий» и при поддержке грантом РНФ 21-77-20026.

За сотрудничество в исследованиях авторы благодарят г. н. с., доктора г.- м. н. В.И. Ракина (Институт геологии Коми НЦ УрО РАН) и с. н. с., кандидата х. н. С.В. Палесского (Институт геологии и минералогии СО РАН).

Список литературы Ичетъюские алмазы: конституция, поверхностно-плёночные микроминерализации, генезис

- Ваганов В.И. Алмазоносные месторождения России и мира (основы прогнозирования). М.: ЗАО «Геоинформмарк», 2000. 371 с.

- Васильев Е.А., Петровский В.А., Козлов А.В., Антонов А.В. Инфракрасная спектроскопия и внутреннее строение алмазов россыпи Ичетъю (Средний Тиман, Россия) // Записки РМО, 2017. Ч. 146. № 2. С. 58-72.

- Васильев В.А., Петровский В.А., Силаев В.И., Сухарев А.Е., Козлов А.В. Анатомия алмазов из месторождения Ичетъю, Средний Тиман // Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения 2014). Сыктывкар: Геопринт, 2014. С. 70-71.

- Галимов Э.М., Каминский Ф.В., Кодина Л.А. Новые данные об изотопном составе углерода карбонадо // Геохимия, 1985. № 5. С. 72з-726.

- Гордеев Е.И., Силаев В.И., Карпов Г.А., Аникин Л.П., Васильев Е.А., Сухарев А.Е. Об истории открытия и природе алмазов в вулканических породах Камчатки // Вестник Пермского университета. Геология, 2019. Т. 18. С. 307-зз1.

- Гракова О.В. Акцессорный ильменорутил из алмазосодержащих пород Южного Тимана // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2011. № 10. С. 11-13.

- Гракова О.В. Алмазопроявления Среднего и Южного Тимана. Сыктывкар: ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 2021. 144 с.

- Гракова О.В. Видовой состав, химические и типоморфные особенности акцессорных минералов девонских алмазосодержащих отложений Южного и Среднего Тимана // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, 2014. № 3. С. з-9.

- Деревянко И.В. Перспективы Республики Коми на обнаружение коренных месторождений алмазов // Алмазы и алмазоносность Тимано-Уральского региона. Материалы Всероссийского совещания. Сыктывкар: Геопринт, 2001. С. 27-з0.

- Дудар В.А. Россыпи Среднего Тимана // Руды и металлы, 1996. № 4. С. 80-90.

- Дудар В.А. Формирование палеороссыпи Ичетъю и основные направления работ на алмазы по Вольско-Вымской гряде // Алмазы и алма-зоносность Тимано-Уральского региона: Материалы Всероссийского совещания. Сыктывкар: Геопринт, 2001. С. 35-38.

- Исаенко С.И. Видовые составы дополнительных азотных дефектов в кристаллах алмаза со Среднего Тимана и их из других регионов России // Сыктывкарский минералогический сборник, 2002. № 32. С. 61-67.

- Исаенко С.И. Кристалломорфология и оптические свойства из Вадюявожской туффизитовой трубки // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы 7-й научной конференции ИГ Коми НЦ УрО РАН, 1998. С. 58-61.

- Исаенко С.И. Рентгеностимулированная люминесценция азотных дефектов природных алмазов // Структура, вещества, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы 9-й научной конференции. Сыктывкар, 2000. С.53-58.

- Исаенко С.И. Спектроскопические характеристики алмазов Среднего Тимана и других регионов России // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы научной конференции. Сыктывкар: Геопринт, 2001. С. 79-81.

- Карпов Г.А., Силаев В.И., Аникин Л.П., Мохов А.В., Горностаева Т.А., Сухарев А.Е. Эксплозивная минерализация ТТИ-50 // Толбачинское трещинное извержение 2012-2013 гг. Новосибирск: СО РАН, 2017. С. 241-245.

- Карпов Г.А., Силаев В.И., Аникин Л.П., Ра-кин В.И., Васильев Е.А., Филатов С.К. Петровский В.А., Флеров Г.Б. Алмазы и сопутствующие минералы в продуктах Трещинного Толбачинского извержения 2012-2013 гг. // Вулканология и сейсмология, 2014. № 6. С. 3-20.

- Клюев Ю.А., Дуденков Ю.А., Непша В.И., Николаева Т.Т. Некоторые особенности алмазов Сев. Тимана // Доклады АН СССР, 1974. Т. 218. № 6. С.1424-1426.

- Лукьянова Л.И., Шарпенок Л.Н., Лобко-ва Л.П. Признаки эндогенности алмазоносных объектов Урало-Тиманского региона // Алмазы и алмазоносность Тимано-Уральского региона: Материалы Всероссийсого совещания. Сыктывкар: Геопринт, 2001. С. 14-15.

- Лукьянова Л.И., Лобкова Л.П., Шаден-ков Е.М. Перспективы алмазоносности Европейского Северо-Востока России в свете новых данных о коренной алмазоносности Урала // Материалы XIII Геологического съезда Республики Коми, 1999. Т. 4. Сыктывкар. С. 52-54.

- Лютоев В.П., Глухов Ю.В., Макеев А.Б. Спектроскопические особенности и морфология алмазов месторождения Ичетъю // Сыктывкарский минералогический сборник. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 1999. № 28. С. 84-93.

- Макеев А.Б., Дудар В.А., Глухов Ю.В., Лютоев В.П., Ракин В.И., Филиппов В.Н. Морфологические особенности и физические свойства алмазов девонской россыпи Ичетъю (Средний Тиман) // Золото, платина и алмазы Республики Коми и сопредельных регионов. Материалы Всероссийской конференции. Сыктывкар: Геопринт, 1998. С.138-139.

- Макеев А.Б., Дудар В.А., Лютоев В.П., Деревянко И.В., Глухов Ю.В., Исаенко С.И., Филиппов В.Н. Алмазы Среднего Тимана. Сыктывкар, 1999. 80 с.

- Макеев А.Б., Макеев Б.А. Алмазы проявления Ичетъю (Средний Тиман) - производные эклоги-товой мантии // Углерод. Минералогия. Геохимия. Космохимия. Материалы Международной конференции. Сыктывкар: Геопринт, 2003. С.37-39.

- Макеев А.Б., Макеев Б.А. Природа россыпных и коренных алмазопроявлений Республики Коми // Алмазы и алмазоносность Тимано-Уральского региона: Материалы Всероссийского совещания. Сыктывкар: Геопринт, 2001. С. 32-35.

- Макеев А.Б., Макеев Б.А. Цинковые хром-шпинелиды Среднего Тимана и Приполярного Урала // Доклады РАН, 2005. Т. 404. № 2. С. 235240.

- Макеев А.Б., Рыбальченко А.Я., Дудар В.А., Шаметько В.Г. Новые перспективы алмазоносности Тимана // Геология и минеральные ресурсы европейского северо-востока России: Материалы XV Геол. съезда Республики Коми. Сыктывкар, 1999. Т. 4. С. 63-66.

- Макеев А.Б., Филиппов В.Н. Металлические пленки на природных алмазах месторождения Ичетъю, Средний Тиман // Доклады РАН, 1999. Т.368.№ 6. С. 808-812.

- Макеев Б.А. Сравнительный минералогический анализ тяжелой фракции современных отложений Четласского Камня и алмазного проявления Ичетъю // Структура и разнообразие минерального мира: Материалы Международного минералогического семинара. Сыктывкар: Геопринт, 2008. С. 168-170.

- Макеев Б.А., Глухов Ю.В., Варламов Д.А., Шевчук С.С., Исаенко С.И. Иттрийсодержащие цирконы из псефитов россыпепроявления Ичетъю // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2014. № 2. С. 11-16.

- Макеев Б.А., Глухов Ю.В., Исаенко С.И. Нио-бийсодержащий анатаз проявления Ичетъю (Средний Тиман) // Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии: Материалы минералогического семинара с международным участием (Юшкин-ские чтения-2018). Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2018. С. 40-41.

- Мальков Б.А., Тельнова О.П. Стратиграфическое положение и возраст металлоносных отложений девона Среднего Тимана // Геология девона Северо-Востока Европейской части СССР: Материалы Всесоюзной конференции. Сыктывкар, 1991. С. 45-46.

- Мальков Б.А., Холопова Е.Б. Эйфельская литоральная алмазоносная россыпь Ичетъю на Среднем Тимане // Геология девонской системы: Материалы Международного симпозиума. Сыктывкар, 2002. С. 272-275.

- Петровский В.А., Васильев Е.А., Силаев В.И., Козлов А.В., Нефедов Ю.В. Генетическая ИК-спектроскопия среднетиманских алмазов // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: Материалы XVI Геол. съезда Республики Коми. Т. 2. Сыктывкар: Геопринт, 2014. С.331-332.

- Петровский В.А., ГлуховЮ.В., Сухарев А.Е., КучерМ.И., МартинсМ., ПетровскийД.В. Изотопный состав углерода алмазов (ассоциация монокристаллы-карбонадо) как индикатор условий алмазообразования // Сыктывкарский минералогический сборник, 2005. № 34. С. 108-125.

- Пыстин А.М., Махлаев Л.В., Щербаков Э. С. Потенциально алмазоносные магматические комплексы и терригенные алмазоносные отложения Среднего Тимана // Проблемы прогнозирований алмазов на закрытых территориях. Мирный: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2008. С. 97-102.

- Ракин В.И. Кристалломорфология алмазов уральского типа // Сыктывкарский минералогический сборник, 2003. № 33. С. 5-35.

- Ракин В.И. Морфология алмазов уральского типа. Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2013. 396 с.

- Рыбальченко А.Я., Колобянин В.Я., Лукьянова Л.И. О новом типе коренных источников алмазов на Урале // Доклады РАН, 1997. Т. 353. № 1.С. 90-93.

- Рыбальченко А.Я., Рыбальченко Т.М., Силаев В.И. Теоретические основы прогнозирования и поисков коренных месторождений алмазов туффизитового типа // Известия Коми НЦ УрО РАН, 2011. № 1. С.54-66.

- Рыбальченко А.Я., Рыбальченко Т.М., Силаев В.И. Комментарии к некоторым традиционным заблуждениям в генетических оценках алмазных месторождений уральского типа // Петрология и минералогия севера Урала и Тимана: Петрографический сборник № 6. Сыктывкар: Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, 2010. С.92-113.

- Силаев В.И. Среднеуральская диамантина: через 178 лет после открытия // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, 2008. № 1. С. 27-35.

- Силаев В.И., Карпов Г.А., Аникин Л.П., Васильев Е.А., Вергасова Л.П., Смолева И.В. Минерально-фазовый парагенезис в эксплозивных продуктах современных извержений вулканов Камчатки и Курил. Часть 1. Алмазы, углеродные фазы, конденсированные органоиды // Вулканология и сейсмология, 2019. № 5. С. 54-67.

- Силаев В.И., Карпов Г.А., Аникин Л.П., Верга-сова Л.П., Филиппов В.Н., Тарасов К.В. Минерально-фазовый парагенезис в эксплозивных продуктах современных извержений вулканов Камчатки и Курил. Часть 2. Минералы-спутники алмазов тобачинского типа // Вулканология и сейсмология, 2019. № 6. С. 36-44.

- Силаев В.И., Карпов Г.А., Аникин Л.П., Филиппов В.Н., Смолева И.В., Макеев Б.А., Шанина С.Н., Вергасова Л.П., Киселева Д.В., Солошенко Н.Г., Чередниченко Н.В., Хазов А.Ф., Тарасов К.В. Петро-минералого-геохимические свойства пеплов вершинных извержений вулкана Ключевской 2020-2021 гг., предшествующих побочному извержению прорыва Горшкова // Вулканология и сейсмология, 2022. № 2. С. 3-27.

- Силаев В.И., Карпов Г.А., Ракин В.И., Васильев Е.А., Филиппов В.Н., Петровский В.А. Алмазы в продуктах трещинного Толбачинского извержения 2012-2013, Камчатка // Вестник ПГУ. Геология, 2015. Вып. 1. С. 6-27.

- Силаев В.И., Петровский В.А., Сухарев А.Е., Смолева И.В., Помазанский Б.С., Земнухов А.Л. Якутиты: минералого-геохимические свойства и новая версия происхождения. Статья 2 // Известия Высших учебных заведений. Геология и разведка. 2014. № 4. С. 12-22.

- Силаев В.И., Филиппов В.Н., Сокерин М.Ю. Твердые растворы вудхаузеит-сванбергит-флоренсит во вторичных кварцитах // Записки ВМО, 2001. Т. 130, № 1. С. 99-110.

- Тельнова О.П. Стратиграфическое положение, возраст, климатические и фациальные условия формирования продуктивных отложений месторождения Ичетъю // Алмазы и алмазонос-ность Тимано-Уральского региона: Материалы Всероссийского совещания. Сыктывкар: Геопринт, 2001. С. 48-50.

- Тейлор С.Р., Леннан С.М. Континентальная кора, ее состав и эволюция. М.: Мир, 1988. 344 с.

- Чайковский И.И. Петрология и минералогия интрузивных алмазоносных пирокластитов Вишерского Урала. Пермь: Изд-во Пермского университета, 2001. 324 с.

- Щербаков Э.С., Плякин А.М. Парастерезис россыпи Ичетъю и проблема первоисточников алмазов Тимана // Структура и разнообразие минерального мира: Материалы Международного минералогического семинара. Сыктывкар: Геопринт, 2008. С.166-167.

- Щербаков Э.С., Плякин А.М., Битков П.П. Динамические обстановки, контролировавшие формирование продуктивного пласта полиминеральной россыпи Ичетъю // Геология девонской системы. Сыктывкар: Геопринт: Материалы Международного симпозиума, 2002. С. 314-316

- Щербаков Э.С., Плякин А.М., Битков П.П. Условия образования среднедевонских алмазоносных отложений Тимана // Алмазы и алмазо-носность Тимано-Уральского региона: Материалы Всероссийского совещания. Сыктывкар: Геопринт, 2001. С.39-40.

- Щербаков Ю.Г. Геохимическая эволюция и рудные формации. Проблемы эндогенного рудообразования и металлогении. Новосибирск: Наука, 1976. С. 217-229.

- Юшкин Н.П., Силаев В.И., Плоскова С.И. Минералогический облик Урала (анализ минеральных кадастров) // Геодинамика, магматизм, метаморфизм и рудообразование. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2007. С. 513-519.

- Tayler W.R. Nitrogen-defect aggregation Characteristics of some Australian diamonds: time-temperature constants on the sourse regions of pipe and alluvial diamonds. American Mineralogist, 1990. V. 75. P. 1290-1310.