ICP-MS анализ древней керамики как метод определения источников сырья и места производства гончарной продукции

Автор: Поташева Ирина Михайловна, Светов Сергей Анатольевич

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 4 (141), 2014 года.

Бесплатный доступ

Излагаются результаты ICP-MS анализа образцов формовочных масс гончарной керамики средневековых городищ Северо-Западного Приладожья, древнего Новгорода, крепости Орешек и глин из предполагаемых источников сырья. Проведенный ранее масс-спектрометрический анализ 48 образцов теста городищенских сосудов и 4 проб глин из близлежащих источников сырья выявил наличие в керамическом наборе памятников трех групп изделий: горшки местного производства из ожелезненной глины; сосуды из светложгущейся глины без привязки к источнику сырья; привозные горшки из ожелезненной глины. Полученные данные обусловили необходимость продолжения работы для определения возможного места изготовления привозных и светлоглиняных сосудов. Проведение второй серии анализов (52 образца: 46 - сосуды, 6 - глины) позволило расширить эталонную базу и привлечь для сопоставления материалы из ближайших центров с развитым гончарством -Новгорода и Орешка.

Масс-спектрометрия, гончарная керамика, древнекарельские городища, северо-западное приладожье, средневековье

Короткий адрес: https://sciup.org/14750677

IDR: 14750677 | УДК: 903.024:550.84(470.22/23)6

Текст научной статьи ICP-MS анализ древней керамики как метод определения источников сырья и места производства гончарной продукции

Первый опыт применения масс-спектрометрического анализа (ICP-MS) в исследовании древнего гончарства на примере образцов формовочных масс круговой керамики древнекарельских городищ Северо-Западного Приладо-жья позволил выделить три группы керамики с радикально различающимся химическим составом теста [3]. В результате удалось установить, что в керамическом наборе городищ присутствуют: I – сосуды местного производства из глины различной степени ожелезненности; II – горшки из слабоожелезненной или неожелезнен-ной глины (каолин); III – привозные изделия из ожелезненной глины. Следует отметить, что на данном этапе географические рамки исследования ограничены ареалом памятников СевероЗападного Приладожья, расположенных на территории Карелии вблизи г. Сортавала, поселков Куркиёки и Терву Лахденпохского района, в Ленинградской области – в окрестностях п. Васильево Приозерского района. Всего проанализированы 52 пробы, 48 из которых являются образцами формовочных масс горшков указанных памятников и экспериментально включенная проба теста сосуда из раскопок древнего Олонца для сравнения с эталонным образцом

глины из современного города. Остальные четыре пробы сырья представлены глинами, взятыми в окрестностях п. Куркиёки (два); фрагментом глиняной обмазки из фундамента постройки городища Тиверск (обмазывание глиной – типичный прием домостроительства древних карел, что предполагает использование местного источника сырья); пробой глины из современной гончарной мастерской г. Олонца. Проведенный анализ позволил доказать наличие привозных горшков в городищенской керамике и констатировать местное производство большинства горшков из ожелезненной глины. Вместе с тем возникли новые задачи, связанные с определением места изготовления привозных изделий и, что не менее интересно, источника глинистого сырья для производства белоглиняной керамики.

Отмечая высокую эффективность выбранного авторами метода, необходимо учитывать пределы возможностей масс-спектрометрического анализа, обусловленные в первую очередь спецификой археологической керамики как объекта подобного прецизионного геохимического исследования. Данное обстоятельство главным образом связано с особенностями технологии керамического производства в древно- сти. По археологическим и этнографическим материалам известно, что с появлением керамики в эпоху неолита и вплоть до эпохи Средневековья рецептуры формовочных масс крайне разнообразны. Для изготовления глиняного теста древние гончары использовали как глинистое (глина, суглинок) и глиноподобное (ил, лесс), так и неглинистое сырье (песок, дресва 1, шамот 2) [5; 53]. Кроме того, традиции древнего гончарства предполагали введение в глину различных отощителей для получения формовочной массы нужной консистенции, пригодной для дальнейшего керамического производства. Помимо упомянутых минеральных добавок (песок, дресва, шамот), широко использовались примеси растительного и животного происхождения (трава, солома, кость, шерсть) [1; 99–108]. Добавление отощителей способствовало повышению физико-технических характеристик глиняного изделия. Например, чистой пластичной глине свойственно «оплывание» еще на стадии изготовления основных частей сосуда. Сушка и дальнейшая температурная обработка (обжиг) могли привести к значительной усадке изделия, растрескиванию и деформации впоследствии, а иногда и к разлому сосуда. Добавка различных отощителей позволяла сохранить форму, снизить усадку изделий при обжиге и сделать его более качественным. Так, органические добавки, выгорая, оставляли лакуны, облегчая тем самым прокаливание меньшей глиняной массы; минеральный отощитель, нагреваясь, обеспечивал лучшую спекаемость глиняного теста.

Для гончарной керамики укрепленных поселений Северо-Западного Приладожья, датированных XII – началом XV века по инвентарю из железа и цветных металлов, установлено, что абсолютное большинство сосудов (80 %) изготовлено из красножгущейся глины с добавлением неорганической примеси – дресвы и песка. Преобладают сосуды (125 горшков) с дресвой в составе формовочной массы, тогда как в тесте почти 30 % керамики обнаружен песок. Подавляющее количество емкостей с примесью песка в тесте относятся к типам посуды, появившимся в XIII веке (сосуды с гофрированным венчиком типа IV) или позднее, в XIV веке (тип V, горшки с ребром на плечике). Два позднегончарных изделия из Лопотти также изготовлены из глины с добавлением песка.

Вопрос о происхождении песчаной примеси остается нерешенным. Сложно сказать, был ли песок искусственно добавлен в тесто сосудов в качестве отощителя или являлся естественной примесью в глинистом сырье. В тесте девяти сосудов (типы III, IV) обнаружены следы от органических включений. Остальная керамика представлена горшками из неожелезненной каолиновой, в редких случаях слабо ожелез- ненной светложгущейся глины с добавлением крупнотолченой дресвы, реже (четыре сосуда) – органики.

Анализируя данные геохимии формовочных масс керамики археологических памятников, важно принимать в расчет гетерогенность объектов. Напомним, что один из этапов подготовки проб заключается в измельчении материала до тонкодисперсного состояния, что приводит к смешению химических составов глины и примесного компонента. Следовательно, в анализатор попадает уже валовый состав пробы, и минеральная примесь может существенно повлиять на содержание редких и редкоземельных элементов (REE) в химическом составе образца керамического теста.

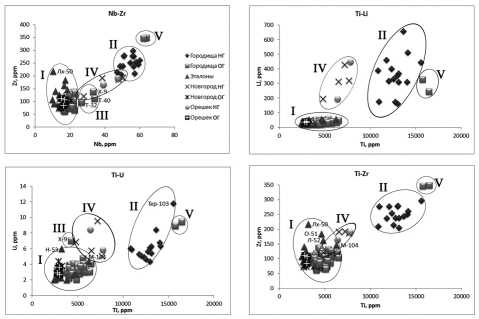

Второй этап ICP-MS анализа, результаты которого представлены в настоящей статье, включал исследование также 52 проб теста круговой керамики и образцов глин из предполагаемых источников сырья. Не считая необходимостью останавливаться на подробном описании методики масс-спектрометрического анализа, уже излагавшейся авторами в предыдущей публикации [3], напомним, что определялась концентрация в пробах следующих элементов: Li, Be, P, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Тm, Yb, Lu, Hf, Ta, Tl, Pb, Bi, Th, U. Графический анализ полученных данных приводится на бинарных диаграммах – Nb-Zr, Ti-Li, Ti-U, Ti-Zr (ppm). Установлено, что по содержанию указанных элементов исследуемые образцы керамики и сырья классифицируются наиболее четко. В таблице представлен список и краткая характеристика образцов, прошедших аналитическое исследование.

Во вторую серию проб ICP-MS анализа попали образцы посуды и глин не только из раскопок памятников Карелии, но также древнего Новгорода, крепости Орешек. Значительно расширена эталонная база за счет образцов глин из Великого Новгорода (Н-53–Н-64); глиняной обмазки с городища Паасо (П-70), проб глин из окрестностей городища (п. Хелюля (Хл-72) и берега р. Тохмайоки (Хл-73)); глиняного теста, используемого в современном гончарстве (п. Реускула 3) и образца сырья из п. Матросы (М-104) Пряжинского района. Эталонные пробы светложгущихся и каолиновых глин из предполагаемых источников по-прежнему не получены. Основные задачи настоящего исследования состояли в выделении привозной продукции, определении возможного места ее изготовления, а также сопоставлении данных геохимии проб светлоглиняных сосудов городищ Северо-Западного Приладожья, Новгорода и Орешка для выявления степени их сходства или различия, что внесет ясность в вопрос их принадлежности к единому производственному центру.

Список проб второй серии ICP-MS анализа проб гончарной керамики и образцов глин

|

№ пробы |

Наименование объекта |

Шифр объекта |

Памятник / место добычи |

География объекта |

|

53 |

Образец материковой глины (ожелезнен-ная). Обожжен |

- |

Новгород |

г. Великий Новгород |

|

54 |

Фрагмент горшка. Неожелезненная глина |

- |

Новгород |

г. Великий Новгород |

|

55 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

- |

Новгород |

г. Великий Новгород |

|

56 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

- |

Новгород |

г. Великий Новгород |

|

57 |

Фрагмент горшка. Неожелезненная глина |

- |

Новгород |

г. Великий Новгород |

|

58 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

- |

Новгород |

г. Великий Новгород |

|

59 |

Фрагмент горшка. Неожелезненная глина |

- |

Новгород |

г. Великий Новгород |

|

60 |

Фрагмент горшка. Слабоожелезненная глина (либо смесь глин) |

- |

Новгород |

г. Великий Новгород |

|

61 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

- |

Новгород |

г. Великий Новгород |

|

62 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

- |

Новгород |

г. Великий Новгород |

|

63 |

Фрагмент горшка. Неожелезненная глина |

- |

Новгород |

г. Великий Новгород |

|

64 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

- |

Новгород |

г. Великий Новгород |

|

65 |

Фрагмент горшка. Неожелезненная глина |

0–75–38 |

Орешек (крепость) |

о. Ореховый (Ленинградская область) |

|

66 |

Фрагмент горшка. Неожелезненная глина |

0–69–377 |

Орешек |

о. Ореховый |

|

67 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

0–75–413 |

Орешек |

о. Ореховый |

|

68 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

0–75–363 |

Орешек |

о. Ореховый |

|

69 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

0–75–409 |

Орешек |

о. Ореховый |

|

70 |

Фрагмент глиняной обмазки |

- |

Паасо (городище) |

р-н г. Сортавала |

|

71 |

Образец глины. Соврем. гонч. мастерская. Ожелезненная, отмученная, необожженная |

- |

п. Реускула |

р-н г. Сортавала |

|

72 |

Образец глины. Ожелезненная, обожженная. Получена при копании ямы для септика |

- |

п. Хелюля |

р-н г. Сортавала |

|

73 |

Образец глины. Ожелезненная, необожженная |

- |

п. Хелюля, берег р. Тохмайоки |

р-н г. Сортавала |

|

74 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

1443_185 |

Паасо (городище) |

р-н г. Сортавала |

|

75 |

Фрагмент горшка. Неожелезненная глина |

3249_99 |

Паасо |

р-н г. Сортавала |

|

76 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

1443_181, 186 |

Паасо |

р-н г. Сортавала |

|

77 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

3249_216 |

Паасо |

р-н г. Сортавала |

|

78 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

1443_238 |

Паасо |

р-н г. Сортавала |

|

79 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

1443_116, 117, 120–130 |

Паасо |

р-н г. Сортавала |

|

80 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

1571_52 |

Паасо |

р-н г. Сортавала |

|

81 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

1443_150 |

Паасо |

р-н г. Сортавала |

|

82 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

1443_293 |

Паасо |

р-н г. Сортавала |

|

83 |

Фрагмент горшка. Неожелезненная глина |

1443_297 |

Паасо |

р-н г. Сортавала |

|

84 |

Фрагмент горшка. Неожелезненная глина |

1571_626 |

Паасо |

р-н г. Сортавала |

|

85 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

787_2518 |

Тиверск (городище) |

п. Васильево (Ленинградская область) |

|

86 |

Фрагмент горшка. Неожелезненная глина |

787_1386 |

Тиверск |

п. Васильево |

|

87 |

Фрагмент горшка. Неожелезненная глина |

787_2379 |

Тиверск |

п. Васильево |

|

88 |

Фрагмент горшка. Неожелезненная глина |

787_2437 |

Тиверск |

п. Васильево |

|

89 |

Фрагмент горшка. Неожелезненная глина |

787_49 |

Тиверск |

п. Васильево |

|

90 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

1051_884 |

Тиверск |

п. Васильево |

|

91 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

787_1707 |

Тиверск |

п. Васильево |

|

92 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

1050_330 |

Тиверск |

п. Васильево |

Список проб второй серии ICP-MS анализа проб гончарной керамики и образцов глин (окончание)

|

№ пробы |

Наименование объекта |

Шифр объекта |

Памятник / место добычи |

География объекта |

|

93 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

787_845 |

Тиверск |

п. Васильево |

|

94 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

787_270 |

Тиверск |

п. Васильево |

|

95 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

787_1178 |

Тиверск |

п. Васильево |

|

96 |

Фрагмент ручки сосуда. Ожелезненная глина |

787_762 |

Тиверск |

п. Васильево |

|

97 |

Фрагмент ручки сосуда. Ожелезненная глина |

915_190 |

Тиверск |

п. Васильево |

|

98 |

Фрагмент кувшина. Ожелезненная глина |

3249_60 |

Паасо (городище) |

р -н г. Сортавала |

|

99 |

Фрагмент горшка. Неожелезненная глина |

726_95 |

Лопотти (городище) |

п. Куркиёки |

|

100 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

726_23 |

Лопотти |

п. Куркиёки |

|

101 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

726_45 |

Лопотти |

п. Куркиёки |

|

102 |

Фрагмент горшка. Ожелезненная глина |

3294_23 |

Терву-Линнасаари (городище) |

п. Терву |

|

103 |

Фрагмент горшка. Неожелезненная глина |

3294_21 |

Терву-Линнасаари |

п. Терву |

|

104 |

Образец глины |

- |

Окрестности п. Матросы |

п. Матросы |

В бинарных системах Nb-Zr, Ti-Li, Ti-U, Ti-Zr (ppm) фигуративные точки образцов формируют как минимум четыре области (рис. 1)3. На диаграмме Nb-Zr четко выделяются пять групп маркеров:

Группа I – пробы теста горшков из красно-жгущейся глины, включающие образцы коллекций памятников Северо-Западного Приладожья, Орешка, Новгорода и все эталонные пробы сырья 4.

Группа II представлена пробами теста светлоглиняных сосудов древнекарельских городищ.

Группа III – привозные горшки с отличающимся химическим составом формовочной массы. Так же, как и в первой серии анализов, где пробы сопоставлялись по отношениям Ti-Y, La-Th, Ti-SREE, в группу III попали образцы с шифрами Х-9, Т-32, Т-40, П-19 (см. диаграммы Nb-Zr, Ti-U на рис. 1, диаграмму Ti-U на рис. 2). Определен невыявленный ранее привозной сосуд под номером П-19 (см. диаграммы Ti-U, Ti-Zr на рис. 2).

В поле группы IV находятся маркеры белоглиняных горшков из Новгорода и Орешка.

Группа V – образцы позднегончарной красноглиняной керамики городища Лопотти.

Остальные диаграммы (Ti-Li, Ti-U, Ti-Zr) преимущественно иллюстрируют наличие групп I, II, IV и V.

На этом этапе исследования можно сформулировать следующие выводы. Во-первых, керамика Лопотти, по крайней мере сосуды из ожелезненной глины (два маркера группы V), не может быть отнесена к продукции традиционного гончарства древних карелов. Ее исключение из стандартного набора посуды городищ не удивительно, учитывая значительные отличия технологии изготовления указанных горшков (развитая форма, полный обжиг в восстановительной среде, отсутствие орнамента) в сравнении с остальной керамикой.

Во-вторых, городищенские сосуды, выполненные из светложгущихся глин, вопреки высказанным ранее предположениям [4; 48], вероятно, не являются продуктом ремесла новгородских мастеров и, как выяснилось, орехо-вецких гончаров также. Частичное наложение полей маркеров светложгущейся керамики Новгорода, Орешка и древнекарельских городищ (диаграмма Nb-Zr, рис. 1), по-видимому, следует связывать с влиянием контаминации химического состава глины материалом дресвы. Более того, проведенный ранее микрозондовый анализ выявил сходство примесного компонента в пробах светлоглиняных горшков городищ СевероЗападного Приладожья и новгородского горшка из ожелезненной глины [4; 48].

В-третьих, к сожалению, полученные данные не позволяют достоверно идентифицировать источник сырья для производства привозных изделий и, следовательно, место их изготовления.

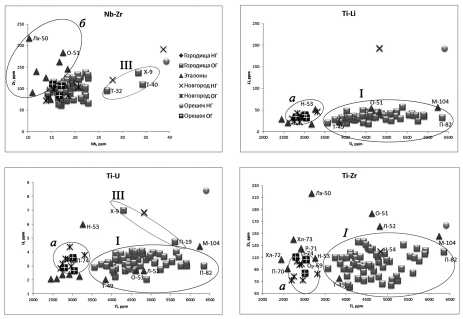

При визуальном анализе диаграмм (рис. 1) возникает закономерный вопрос, связанный с расположением маркеров проб теста горшков из ожелезненной глины в поле I, где находятся фигуративные точки образцов сосудов местного производства из Северо-Западного Приладожья. Тем не менее наглядна периферийность маркеров теста новгородской и ореховецкой керамики внутри поля I. Укрупнение масштаба диаграмм Ti-Li, Ti-U, Ti-Zr до значений 6500 ppm по оси Ti позволяет сконцентрировать внимание на интересующем нас объекте – поле I (рис. 2). При

Рис. 1. Бинарные диаграммы Nb-Zr, Ti-Li, Ti-U, Ti-Zr (ppm). I – сосуды из ожелезненной глины (Тиверск, Хямеенлахти-Линнавуори, Терву-Линнасаари, Соскуа-Линнамяки, Паасо); II – сосуды из слабо- и неожелез-ненной глины (Тиверск, Паасо, Терву-Линнасаари);

III – привозные изделия из ожелезненной глины; IV – белоглиняная керамика Новгорода и Орешка; V – керамика из ожелезненной глины (Лопотти)

увеличении видно, что маркеры городищенских горшков и сосудов из Новгорода и Орешка образуют две отдельные области, что исключает ошибочную интерпретацию результатов на диаграммах рис. 1, где гончарную керамику Новгорода и Орешка можно принять за местную продукцию древнекарельских ремесленников.

Примечательна приуроченность фигуративных точек образцов теста сосудов Орешка и Новгорода в одной компактной зоне (поле а ), однако имеющиеся данные не позволяют однозначно объяснить подобное обстоятельство. Кроме того, эталонный образец материковой глины Новгорода (заметим, как и пробы глин из Северо-Западного Приладожья) не обязательно попадает в область маркеров новгородской керамики (эталонный образец сырья для ореховец-кой керамики еще не получен). Отчужденность эталонных проб глин от зон фигуративных точек образцов формовочных масс керамики (поле б ), должно быть, обусловлена присутствием минеральной примеси в последних, что привело к изменению химического состава исследуемого объекта в целом. Учитывая взаимное расположение маркеров теста привозной керамики группы III и сосудов новгородско-ореховецкой группы на диаграммах Nb-Zr, Ti-U (рис. 2), можно констатировать некоторое сходство их химических составов, однако вывод о принадлежности привозных изделий к продукции гончарного производства Новгорода или Орешка кажется преждевременным. На диаграммах Ti-U появляется маркер горшка из Паасо (П-74), перекрытый фигуративной точкой ореховецкого сосуда. Оба изделия выполнены из ожелезненной глины. Горшок из Паасо типологически не определен 5, так как обладает специфической морфологией, нехарактерной для керамики городищ. Сосуд

Рис. 2. Бинарные диаграммы Nb-Zr, Ti-Li, Ti-U, Ti-Zr (ppm) с увеличением масштаба до 40 ppm по оси Nb для диаграммы Nb-Zr и 6500 ppm по оси Ti для диаграмм Ti-Li, Ti-U, Ti-Zr. I – сосуды памятников Северо-Западного Приладожья из ожелезненной глины; II6 – сосуды из слабо- и неожелезненной глины (Тиверск, Паасо, Терву-Линнасаари); III – привозные изделия из ожелезненной глины; а – группа новгородской и ореховецкой керамики из ожелезненной глины; б – эталонные образцы проб глин выделяется профилировкой венчика, напоминающей горизонтально отраженную латинскую S. Для древнекарельских данная форма единична, однако встречается в керамике Орешка 7 XIV–XV веков, что свидетельствует в пользу «ореховецкого» происхождения сосуда, обнаруженного при раскопках Паасо.

Принимая во внимание данные второй серии осуществленного масс-спектрометрического исследования и анализа обобщенных материалов, необходимо заключить следующее. Наиболее успешно по источникам сырья классифицируются керамические изделия из слабоожелезненных и неожелезненных, нежели чем из ожелезнен-ных глин. Рассматривая различие химических составов формовочных масс светлоглиняной керамики древнекарельских городищ и посуды Новгорода и Орешка, следует полагать, что их происхождение из одного гончарного центра маловероятно. При этом химический состав теста сосудов древнего Новгорода и Орешка идентичен, что требует специальных исследований, которые выходят за рамки задач настоящей работы.

Предполагаемая близость составов глинистых основ формовочных масс изделий из ожелезненных глин изучаемых памятников затрудняет их четкое разделение на виды, соотносимые с источниками сырья. Тем не менее частично определен центр производства привозных сосудов. Установлено, что горшок из Паасо (П-74), не вошедший в типологию керамики Северо-Западного Приладожья, по-видимому, изготовлен ореховецким гончаром. Фигуративные точки привозных горшков из ожелезненной глины (Х-9, Т-32, Т-40) расположены вблизи маркеров белоглиняной керамики Новгорода и Орешка, что трудно объяс- нить ввиду малого объема данных по геохимии образцов теста новгородской и ореховецкой посуды. Резко отличающаяся от остальной го-родищенской утвари по геохимическим характеристикам керамика Лопотти обоснованно исключена из типичной продукции гончарного ремесла древних карелов.

Трудности, возникшие при анализе и интерпретации результатов, связаны с технологической особенностью древнего гончарного производства, когда в процессе смешивания глин с минеральным отощителем получалась многокомпонентная масса с усредненным химическим составом. Располагая информацией о химическом и минералогическом составах глинистой основы и примесей небольшой серии образцов, исследованных микрозондовым (SEM) анализом, авторы не имеют возможности соотнести их с результатами масс-спектрометрии (104 образца), чтобы отследить влияние химического состава дресвы на валовый состав объекта.

В связи с этим при использовании метода ICP-MS анализа в дальнейшем исследовании необходимо осуществить детальное изучение факторов влияния различных компонентов формовочных масс на геохимические маркеры. Для этого требуется определить содержание редких и редкоземельных элементов как отдельно в различных видах глинистого сырья и примесных фракциях – песках и дресве, так и в искусственных эталонах (экспериментальные образцы формовочных масс). Затем данные геохимии следует преобразовать в эталонные тренды, отражающие колебания маркирующих элементов в химическом составе объекта в зависимости от вида глины и концентрации в ней примесной фракции, чтобы использовать их в качестве стандартов.

Альтернативным решением является применение масс-спектрометрии с локальным лазерным отбором проб (метод лазерной абляции LA-ICP-MS) для прецизионного изучения химического состава тонкозернистой глинистой фракции в керамических образцах. При этом предпочтительно использовать комплексный подход, сочетающий качественный и количественный анализ глин и примесей в образцах теста методом электронно-зондовой микроскопии (SEM) и ICP-MS анализ, предоставляющий данные о генетической близости или различии исследуемых объектов.

В заключение отметим, что новизна и инновационный характер разрабатываемого направления приводят к возникновению новых проблем, требующих тщательной отработки методик отбора объектов исследования, инструментального анализа и интерпретации данных.

Авторы выражают благодарность сотрудникам аналитической лаборатории Института геологии КарНЦ РАН В . Л. Утицыной и А. С . Парамонову за оказание помощи в проведении ICP-MS анализа, искреннюю признательность доктору исторических наук С. И. Кочкуркиной (Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН) за ценные рекомендации к статье, а также гончарам В. Леонтьеву (г. Олонец) и О. Учень (г. Сортавала) за любезно предоставленные образцы глин.

* Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Республики Карелия в рамках проекта проведения научных исследований («Гончарное производство и сырьевая база на территории Карелии (эпоха каменного века – Средневековье»), проект № 14-11-10002.

ICP-MS ANALYSIS OF ANCIENT CERAMICS AS IDENTIFICATION METHOD OF CLAY SOURCES AND POTTERY PRODUCTION AREA

Список литературы ICP-MS анализ древней керамики как метод определения источников сырья и места производства гончарной продукции

- Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 275 с.

- Кочкуркина С. И. Древнекарельские городища эпохи Средневековья. Петрозаводск: ИЯЛИ КарНЦ РАН, 2010. 264 c.

- Поташева И. М., Светов С. А. Геохимические исследования в археологии: ICP-MS анализ образцов круговой керамики древнекарельских городищ//Труды Карельского научного центра РАН. 2013. № 3. С. 136-142.

- Поташева И. М., Чаженгина С. Ю., Светов С. А. Возможности применения микрозондового анализа образцов круговой керамики к изучению технологии древнего гончарства карелов в эпоху Средневековья//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Естественные и технические науки». 2013. № 8 (137). С. 44-50.

- Цетлин Ю. Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. М.: ИА РАН, 2012. 384 с.