Идеализированная когнитивная модель архетипической бинарной оппозиции light/dark

Автор: Семенова Елена Михайловна, Алексеева Мария Леонардовна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Исследования по теории и истории языка

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

В данной статье предлагается описание идеализированной когнитивной модели (ИКМ) архетипической бинарной оппозиции LIGHT/DARK и способов её вторичной номинации в рамках современного американского политического медиадискурса. В основе построения данной модели - положения Дж. Лакоффа об ИКМ как способе организации знаний; теория прототипов Э. Рош, а также представления З. Д. Поповой и И.А. Стернина о когнитивной интерпретации и принципах моделирования концептов.

Идеализированная когнитивная модель, архетипическая бинарная оппозиция, когнитивный признак, метафора, метонимия, политический медиадискурс

Короткий адрес: https://sciup.org/146281694

IDR: 146281694 | УДК: 811.11

Текст научной статьи Идеализированная когнитивная модель архетипической бинарной оппозиции light/dark

Целью данной статьи является обобщение некоторых результатов исследования, направленного на изучение когнитивной структуры архетипической бинарной оппозиции (АБО) LIGHT/DARK, репрезентированной в американском политическом медиа-дискурсе посредством способов вторичной номинации (метафорой, метонимией).

Рассмотрим основные теоретические источники, послужившие основой для конструирования ИКМ АБО LIGHT/DARK и проанализируем представленные в них научные теории с точки зрения релевантности относительно предмета нашего исследования.

Так или иначе, все теоретические представления, о которых пойдет речь, имеют отношение к проблеме категоризации мира в процессе осмысления человеком своего жизненного опыта при помощи языка. При этом особое место в перечисленных исследованиях отводится такому лингвистическому явлению как метафора, одному из важных механизмов структурирования понятийной системы.

Основываясь на идеях Л. Витгенштейна [1], показавшего несостоятельность классической категоризации, предложенной еще Аристотелем, и выводах, сделанных Э. Рош относительно принципов классификации реалий окружающей действительности, Дж. Лакофф выдвинул положение о том, что понятийная система человека структурируется посредством так называемых идеализированных когнитивных моделей (idealized cognitive models) [3].

Рассматривая ИКМ как сложное структурированное целое (или гештальт), Дж. Лакофф выделяет четыре типа когнитивных структур, каждая из которых определённым образом организовывает ментальные пространства

(термин Ж. Фоконье) [6]. В контексте настоящего исследования под этим термином мы будем понимать номинативное (в том числе метафорическое) поле концепта, которое наполнено множеством постоянно меняющихся смыслов.

Среди типов когнитивных структур Дж. Лакофф выделяет:

-

1) пропозициональные структуры (как во фреймах Ч. Филлмора) [7];

-

2) образно-схематические структуры (как в когнитивной грамматике Р. Лангакера) [8];

-

3) метафорические отображения, описанные Дж. Лакоффом и

- М. Джонсоном [3].

-

4) метонимические отображения, описанные Дж. Лакоффом и

- М. Джонсоном [там же].

Кратко поясним суть каждой из вышеперечисленных моделей концептуализации действительности.

Пропозициональные модели , согласно Дж. Лакоффу, вычленяют элементы, дают им характеристики и указывают на связи между ними. Примерами схематических моделей образов можно назвать траектории, длинные, тонкие формы, вместилища и т.д. Метафорические модели возникают при переходе от пропозициональных или схематических моделей образов одной области к соответствующей структуре другой области. Метонимические модели предполагают актуализацию модели одного или нескольких описанных выше типов, дополненные указанием функций, выполняемых одним элементом по отношению к другому. Дж. Лакофф выделяет несколько типов метонимических моделей: 1) социальные стереотипы; 2) типичные примеры; 3) идеалы; 4) лучшие и худшие образцы; 5) генераторы (generators) [3: 61–66].

Вышеописанное представление об идеализированных когнитивных моделях и их роли в процессе категоризации мира определило базовый подход к конструированию системных связей внутри архетипической оппозиции LIGHT/DARK. Однако, важно отметить, что если Дж. Лакофф в качестве иллюстрации способов актуализации когнитивной модели в языковом пространстве выбирал рандомные (случайные) понятия, такие как ВТОРНИК, МАТЬ, ХОЛОСТЯК и другие, и рассматривал их семантическую структуру, принимая во внимание жизненный опыт носителей языка, то предметом нашего исследования является более сложный конструкт —архетипическая бинарная оппозиция, представляющая собой двухчленную структуру, определённым образом организованную и предполагающую наличие взаимосвязей между её элементами. Именно поэтому за основу конструирования модели АБО было взято представление Дж. Лакоффа о пропозициональной ИКМ. Но, поскольку нас интересуют исключительно вторичные способы номинации архетипических концептов, составляющих дихотомию LIGHT/DARK, так как именно они обладают смыслами, релевантными для политической коммуникации, нельзя было обойти вниманием и два других типа ИКМ, выделенных Дж. Лакоффом – метафорические и метонимические отображения действительности.

Таким образом, моделирование АБО LIGHT/DARK осуществлялось путем компиляции специфических особенностей ИКМ разного типа, основанием чему служит компликативная (усложненная) структура предмета исследования.

Перейдем к описанию следующего теоретического источника построения модели архетипической бинарной оппозиции LIGHT/DARK – теории прототипов Э. Рош [10].

Под прототипом она понимает единицы, в наибольшей степени проявляющие свойства, значимые для категории. Выделяя центральную сферу, представленную прототипом, и периферийную, включающую множество элементов, которые по-разному соотносятся с прототипом, она выделяет два принципа категоризации: принцип экономного устройства когниции (cognitive economy) и принцип воспринимаемой структуры мира (perceived world structure) [там же]. Первый принцип утверждает, что процесс категоризации сопряжен с обеспечением наименьших интеллектуальных затрат при осуществлении когнитивной деятельности познающего субъекта, обеспечивая ему «экономию усилий» в процессе восприятия мира. Второй указывает на то, что окружающая действительность не является произвольным набором деталей, а представляет собой определённым образом упорядоченную информационную структуру.

Таким образом, по мнению Э. Рош, человек структурирует поступающую к нему информацию о мире, основываясь на принципах категоризации, выделяя более или менее прототипические признаки объектов, одновременно соотнося их между собой, исходя из собственного опыта.

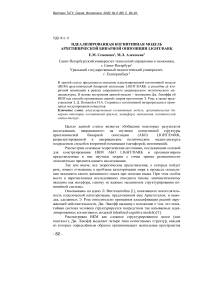

В процессе конструирования когнитивной модели АБО LIGHT/DARK удалось выявить два уровня категоризации составляющих её элементов. Базовый уровень подразумевает актуализацию прямых значений, присущих лексемам, репрезентирующим архетипические концепты. В этом случае мы рассматриваем их как представителей категорий, обозначающих природное явление, а именно – электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом (LIGHT), либо не воспринимаемое в силу его отсутствия (DARK). Концепты LIGHT и DARK в их прямом значении рассматриваются нами как прототипические категории, обеспечивающие базовое понимание заключенных в них архетипических смыслов. На вторичном (метафорическом) уровне категоризации данные концепты актуализируют другие смысловые коннотации, выявленные в ходе лингвокогнитивного анализа АБО и представленные на схеме в виде когнитивных признаков (рис.1).

На периферию когнитивного пространства, образуемого архетипическими концептами LIGHT/DARK, выносятся те интерпретанты (по Ч. Пирсу) [9], которые эксплицированы посредством синонимичных языковых единиц, то есть репрезентированы иными языковыми формами, максимально приближенными к «смысловой палитре» рассматриваемых концептов. На схеме они представлены в виде семантико-когерентных сфер АБО LIGHT/DARK, которые также структурированы посредством когнитивных признаков.

Выделение когнитивных признаков оказалось необходимым для построения ИКМ бинарной оппозиции, поскольку, по мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина [4], построение модели концепта невозможно без когнитивной интерпретации, первым этапом которой является выделение когнитивных признаков на основе выявления и описания семантики единиц номинативного поля концепта. Далее, в зависимости от частотности реализации происходит ранжирование когнитивных признаков по яркости, что позволяет распределить - 84 - их по зонам – ядро, ближняя, дальняя периферия и интерпретационное поле. Яркость тех или иных признаков определяется в процентах, выделяются профилирующие когнитивные признаки. Другими словами, «близкие когнитивные признаки интерпретируются как репрезентации отдельного когнитивного классификационного признака концепта, а их частотность, установленная в ходе эксперимента или анализа текстов, суммируется для определения яркости, актуальности в структуре концепта тех или иных классификаторов» [там же: 209–210].

Поскольку, как упоминалось выше, задачей нашего исследования является структурирование сложной когнитивной структуры, репрезентируемой вторичными способами номинации (метафорой или метонимией), то мы столкнулись с дополнительными трудностями.

Когнитивная интерпретация метафор предполагает учет того факта, что основу данного языкового явления могут составлять несколько когнитивных признаков одновременно, к тому же восприятие метафоры часто является результатом субъективного, а, значит, спорного восприятия. По этим причинам метафора не всегда может служить источником данных о когнитивных признаках соответствующего концепта, считают З.Д. Попова и И.А. Стернин. Более того, сама возможность структурной организации концепта не является очевидной. В этом отношении мы вполне согласны с позицией Е. В. Дзюбы: «большинство ученых соглашаются с идеей о наличии структуры у концепта, признавая условность данного положения… при этом в структуре концепта выделяют единицы разных уровней, границы которых, безусловно, весьма расплывчаты » [2].

Признавая множественность подходов к интерпретации понятия «концепт», и существование противоречивых взглядов на это неоднозначное явление, мы считаем, что обращение к этому феномену в рамках нашего исследования абсолютно оправдано и уместно. Понимание этого термина в самом общем его значении как мыслительной единицы, конструирующей языковое сознание индивида, позволяет перейти на другой уровень генерализации представлений о принципах функционирования когнитивных моделей в языке в ходе построения ИКМ АБО. В частности, осуществление лингвокогнитивного анализа семантических структур понятий LIGHT и DARK видится более продуктивным при рассмотрении этих категорий сознания в более широком аспекте, в виде архетипических концептов (АК), каждый из которых обладает пропозициональной, метафорической и метонимической когнитивной структурами, включающими в себя ряд элементов, связанных определёнными взаимоотношениями на разных уровнях категоризации составляющих их смыслов.

При моделировании смыслового содержания архетипических концептов в процессе когнитивной интерпретации первостепенной задачей представляется выявление их классификационных и дифференциальных когнитивных признаков (КП), согласно терминологии З.Д. Поповой и И.А. Стернина [4]. Но, если в понимании авторов данного подхода к моделированию концепта признаки оказываются эквивалентны семантическим компонентам, вычисляемым в ходе анализа синонимов базовой лексемы, репрезентирующей концепт, в нашем случае КП «вычисляются» исходя из семантического содержания вторичных способов номинации целевого концепта, вербализуемых посредством языковых форм, имеющих в своем составе лексему, совпадающую по форме с именем концепта (номинативное поле концепта) или синонимичную ему по значению (периферийная область концепта). То есть единицей анализа являются не отдельные слова-синонимы концептов LIGHT или DARK, а свободные или устойчивые словосочетания, актуализирующие разные аспекты смыслового содержания целевого концепта.

Кроме того, мы осмелились поставить под сомнение вышеуказанное замечание о проблемности метафорического представления концептуального знания в плане осуществления его когнитивной интерпретации, и решили построить свое исследование целиком и полностью на лингвоконцептуальном анализе вторичных (метафорических/метонимических/метафтонимических) способов номинации архетипических концептов. Эта задача оказалась не простой, но, однако, вполне выполнимой, если принять во внимание все те достижения в области когнитивной метафорологии, на которые мы опираемся.

Таким образом, конструируя ИКМ АБО LIGHT/DARK, мы осуществили компиляцию идей трех направлений научной мысли, преследуя цель создания целостного представления о процессе концептуализации и когнитивном структурировании вторичных смыслов архетипических концептов.

В ходе моделирования структуры АБО LIGHT/DARK используются следующие ключевые термины и понятия: идеализированная когнитивная модель, пропозициональная когнитивная модель, метафориче-ское/метонимическое соответствие (по Дж. Лакоффу); базовый уровень категоризации, прототип, центральная/периферийная сфера (по Э. Рош); когнитивная интерпретация, когнитивные классификационные/дифференциальные признаки, ранжирование когнитивных признаков (по З.Д. Поповой, И.А. Стернину). Данные понятия приобрели дополнительную коннотацию и получили несколько иную интерпретацию в рамках исследования, итогом которого явилось построение ИКМ АБО LIGHT/DARK, описание которой представлено ниже.

Наблюдая за американским политическим медиадискурсом, а именно публикациями СМИ 2009–2017 гг., мы пришли к выводу, что базовые архетипические концепты, являющиеся предметом нашего исследования, симметрично структурированы и имеют не только одинаковое количество, но и подобное качество выявленных классификационных когнитивных признаков, которые представлены на схеме (рис.1).

Обращение к языковым средствам репрезентации концептов LIGHT/DARK позволило выделить четыре классификационных когнитивных признака (ККП) в структуре обоих компонентов архетипической бинарной оппозиции, а именно: эвалюативный (оценочный), экспликатив-ный/импликативный, прецедентно-референтный и интегративный . Кроме того, были определены границы семантико-когерентной сферы каждого концепта, представленной близкими по значению вербальными формами, несущими тот же смысловой потенциал, что и базовый концепт [5].

Объем данной публикации не позволяют подробно осветить все выявленные характеристики АБО LIGHT/DARK. Поэтому ниже представляются результаты когнитивной интерпретации лишь одного, эвалюативного когни- тивного признака, присущего рассматриваемым здесь архетипическим концептам.

Прецедентнореферентный

Эвалюа-тивный

Эвалюа-тивный

Компликативный фрейм

Объективный фрейм

Аттрактивный фрейм

Эмотивно-перцептивный фрейм

Экспланторный КП Эмотивный КП

СЕМАНТИКОКОГЕРЕНТНАЯ СФЕРА КОНЦЕПТА LIGHT

Аттрактивный КП Императивный КП

Легитимнореферентный ^ фрейм

J L Субъективный фрейм

Прескриптивный фрейм Теологический 1—фрейм

Культурологический фрейм

Экспланаторный фрейм к Информативный " фрейм

Регрессивный сивный, / Прецедентно-фрейм”! референтный

DARK

Кодифицирующий фрейм

Амбивалентный фрейм

Имплика-тивный КП

Этический фрейм

Эксплика-тивный КП

Компликативный КП

Импликативный КП

Эмотивно-перцептивный КП

СЕМАНТИКОКОГЕРЕНТНАЯ СФЕРА КОНЦЕПТА DARK

Идеализированная когнитивная модель АБО LIGHT/DARK (рис.1)

Квантитативная характеристика способов вербальной репрезентации эвалюативного признака концептов, представляющих АБО, выглядит следующим образом (см. Таб.1).

Таблица 1. Квантитативный анализ способов вербальной репрезентации дифференциальных когнитивных признаков концептов LIGHT/DARK

|

Концепт LIGHT |

Концепт DARK |

||

|

Эвалюативный ККП |

Эвалюативный ККП |

||

|

Объективный КП |

55% |

Эмотивно-перцептивный КП |

49% |

|

Прескриптивный КП |

24,3% |

Компликативный КП |

33% |

|

Субъективный КП |

20,7% |

Легитимно-референтный КП |

18% |

|

Экспликативный ККП |

Импликативный ККП |

||

|

Информативный КП |

61% |

Кодифицирующий КП |

67,5% |

|

Аттрактивный КП |

27% |

Амбивалентный КП |

32,5% |

|

Экспланаторный КП |

12% |

||

|

Прецедентно-референтный ККП |

Прецедентно-референтный ККП |

|

|

Теологический КП |

52% |

Регрессивный 100% |

|

Культурологический КП |

34% |

|

|

Этический КП |

14% |

|

|

Интегративный |

Интегративный |

|

Как показано в таблице, в структуре концепта LIGHT:

– объективный дифференциальный признак, выраженный словосочетаниями, включающими в себя устойчивое словосочетание «in the light of», является наиболее рекуррентным и составляет 55% от других КП, что позволяет отнести его к разряду ядерных (базовых, первостепенных);

– субъективный дифференциальный признак, представленный посредством того же выражения «in the light of», дополненного аттрибутивами, позволяющими вносить уточнения в характер аксиологизации политической ситуации путем выявления разных типов оценок, оказывается на последней позиции – его доля использования равна 20,7%, представляя, таким образом, дальнюю периферию;

– прескриптивный дифференциальный признак, предполагающий наличие модальной оценки ситуации, и актуализирующийся посредством выражений «a green light» и «a red light» в разных ситуативных контекстах, занимает промежуточную ступень в иерархии частных КП эвалюативного ККП (24,3%) и относится к ближней периферии в структуре ментального поля концепта.

Такое процентное соотношение «оценочных» признаков указывает на то, что средства массовой информации в большей степени стремятся к объективному (доказательному) комментарию политических событий. Ссылка на реальные обстоятельства служит средством уточнения, конкретизации информации, содержащейся в контексте. Ни позитивной, ни негативной оценки концепт LIGHT в данном случае не транслирует, он лишь определяет границы такой интерпретации актуального для субъекта речи событийного ряда, которая лишена предвзятости, или, по крайней мере, производит впечатление таковой.

Субъективная оценочная интерпретация встречается в контекстах, где речь идет о конкретных политических фигурах (Д. Трампе, В. Путине, Б. Обаме, Ф. Рузвельте, О. Кромвеле и т. д.) или представителях определённой социальной (религиозной) общности. Личностная оценка автора дискурса, не предполагаемая по законам медийного жанра, становится возможной лишь в том случае, когда объектом дискурса являются не события, а люди, которые в них участвуют или от которых в той или иной степени зависит их ход. Отсюда её наименьшая частотность.

Анализ прескриптивного когнитивного признака показал, что количество «разрешающих» выражений, представленных словосочетанием «a green light», гораздо больше, чем тех, которые включают в свою пропозицию «запрещающую» комбинацию слов «a red light». Превалирующая позитивная модальность коррелирует, на наш взгляд, с желанием массовой аудитории видеть возможности положительных изменений в стране, а не концентрироваться на безуспешности попыток улучшить положение дел вследствие существующих запретов.

Что касается количественного анализа способов вербальной репрезентации эвалюативного признака другого компонента АБО, то следует отметить следующее. В концепте DARK:

-

– наибольшей репрезентативностью обладает эмотивно-перцептивный КП (49% случаев актуализации в отобранных контекстах), что позволяет рассматривать его как представителя базового уровня концептуализации эвалюа-тивного ККП;

-

– второе место в иерархии занимает компликативный дифференциальный когнитивный признак (33% от общего количества проявлений в медиатекстах, ближняя периферия);

-

– самым низкочастотным оказался легитимно-референтный признак (18%), формирующий дальнюю периферию в структуре эвалюативного ККП.

Популярность негативной оценки в политическом медиадискурсе представляется вполне объяснимой, так как недовольство людей проводимой политикой всегда превалирует над способностью и желанием рационально оценить сложности политической ситуации или, тем более, степень её легитимности. Анализ контекстов показал, что наличие эмоционального компонента в высказываниях аксиологического характера может быть также связано со страхом, непониманием того, что происходит на самом деле, ожиданием худшего, неверием в честность политических деятелей, неуважением к приемам держателей политической власти, низкой оценкой исторической роли страны в целом.

Если сопоставить результаты, описывающие способы актуализации эвалюативного классификационного признака концептов LIGHT и DARK, то можно отметить следующее.

Анализ эвалюативного (оценочного) классификационного когнитивного признака, демонстрирующего аксиологические возможности архетипических концептов относительно событий, явлений, фактов политической реальности, не подтвердил изначально выдвинутого предположения относительно противоположного по значению характера оценки, осуществляемой контрастными по смыслу категориями (позитивная/негативная).

То есть, если концепты LIGHT и DARK, на базовом уровне категоризации, представляют смысловую оппозицию и исключают друг друга, то, выполняя аксиологическую функцию, их метафорические репрезентанты не демонстрируют наличие абсолютной контрастности и представляют разнообразие смысловых связей, отношения между которыми можно охарактеризовать в терминах контрастной дистрибуции . При этом «круги» смыслов, метафорически представляющих рассматриваемый эвалюативный признак, частично пересекаются.

Так, эвалюативный ККП концепта LIGHT не предполагает исключительно положительной оценки политической реальности, реализуя спектр смыслов, учитывающий разнообразное видение описываемых ситуаций авторами дискурса (в том числе – негативный, как в выражении «in the awkward light» или «in a bad light»). Что касается того же признака концепта DARK, то он, указывая на вариативные способы его проявления, при этом исключает позитивную оценку упоминаемых реалий. Таким образом, если первый эле мент оппозиции включает в себя смысловые возможности, присущие второму элементу, то в обратном направлении это утверждение не является актуальным.

Кроме того, в целом, спектр возможных метафорических репрезентаций концепта LIGHT качественно отличается от смыслового разнообразия концепта DARK, не предполагая безусловной антонимии. Например, не существует выражений « light mone y » (в значении «чистые, светлые деньги»), « light era» или « Light Ages » (в значении «светлая эпоха»). Так же как не представляется возможным наблюдать выражение « in the dark of the economic crisis » , коррелирующего со ссылкой на объективные политические обстоятельства, что очевидно и многократно демонстрируется в политических контекстах словосочетанием «in (the) light of».

Как видим, актуализация эвалюативного классификационного когнитивного признака концепта LIGHT не предполагает исключительно позитивное восприятие/подачу информации, ему свойственна вариативность, разнообразие, множественная интерпретативность описания политической жизни американского общества, предполагающая широкий спектр аксиоматики (от крайне отрицательной до очевидно положительной).

Обобщая наблюдения за вторичными способами номинации, эксплицирующими рассматриваемые признаки на лингвистическом уровне, заметим, что практически все они могут быть отнесены к категории так называемых «мертвых метафор» или устойчивых выражений, что действительно по отношению к обоим элементам бинарной оппозиции. В отдельных случаях они расширяются за счет аттрибутивов (см. «in a good light») или образуют свободные словосочетания («long and dark election season»), в последнем варианте предлагая реципиенту чуть больше возможностей для интерпретации высказывания. В целом же, такого рода метафоризация несет в себе предельно предсказуемую трактовку предоставляемой информации и позволяет автору транслировать свое понимание событий с уверенностью в том, что аудитория максимально аутентично воспримет высказываемую им точку зрения на предмет речи.

Список литературы Идеализированная когнитивная модель архетипической бинарной оппозиции light/dark

- Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М.: Гнозис, 1994. 612 с.

- Дзюба Е.В. Когнитивная лингвистика: учеб. пособие. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т., 2018. 280 с.

- Лакофф Дж., Джонсон М.Метафоры, которыми мы живем / пер. с англ.; под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. М.: Едиториал УРСС, 2004. 256 с.

- Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. 314 с.

- Семенова Е.М. Онтология бинарных оппозиций, или "Темная сторона светлого". Анализ современного американского политического медиадискурса: монография. СПб.: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2019. 132 с.

- Fauconnier G., Turner M. Conceptual integration networks // Cognitive science / Ed. by G. Fauconnier, M. Turner.1998. V. 22. Pp: 133-187.

- Fillmore C. J. Toward a frame-based lexicon: The semantics of RISK and its neighbours / Ed. by C. J. Fillmore, B. T. Atkins // Frames, fields, and contrasts: New essays in semantic and lexical organization. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1992. Pp. 75-102.

- Langacker R. Foundations of Cognitive Grammar. Stanford: Stanford University Press, 1987. V. I.: Theoretical Prerequisites. 516 p.

- Peirce C. S. Answers to Questions Concerning My Belief in God // Collected Papers. V. 6. P. 494-521.

- Rosch E. Cognitive representations of semantic categories // Journal of Experimental Psychology: General, 1975. Pp. 192-233.